Круглый стол: вглядываясь в искусствознание 2030-х годов

В сфере современного искусства и арт-критики выставки, работающие с историческим материалом — искусством до XIX века включительно, нередко воспринимаются как отдельный герметичный жанр, лишь отчасти относящийся к современному художественному процессу. Способ повышения эрудиции, своего рода ликбез по истории давно «нерелевантного» искусства — для многих они выполняют скорее образовательную функцию. Иван Ярыгин, Дмитрий Хворостов, Надежда Плунгян и Елизавета Лихачева поговорили о возникающем новом взгляде на искусствоведение, который прослеживается в некоторых выставках последнего десятилетия.

Дмитрий Хворостовкуратор |  Елизавета Лихачеваискусствовед, историк архитектуры |

Иван Ярыгинкуратор |  Надежда Плунгянисторик искусства, куратор |

Иван Ярыгин: В выставках, о которых пойдет речь далее, искусство прошлого не воспринимается кураторами как устаревшее или несовременное, а интерес к нему не является формой ностальгии — в актуальности оно не уступает работам современных художников. Нет в них и интереса к архивному повороту, о котором много говорилось в последние годы. Эти выставки избегают ригидного терминологического аппарата, разработанного искусствоведами последних двух-трех поколений, и стремятся к более свободному эссеистичному кураторскому размышлению. Сегодня мы обсудим практический опыт наших гостей, чьи проекты задают именно такой подход к работе с историческим материалом.

Я хотел бы задать первый вопрос Елизавете и поговорить о выставке «Три времени Рима» (ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2024). Сугубо «исторический» материал этой выставки, будто предполагающий сухой и последовательный рассказ историка искусства, неожиданно был подчинен специфической кураторской метафоре, убедительному и емкому поэтическому образу, отраженному в названии проекта. Какую цель вы ставили, создавая эту выставку?

Елизавета Лихачева: Архитектура и перестройка Рима, структура этого города и его влияние на всю европейскую цивилизацию — тема моей научной работы, которую я в силу разных обстоятельств не продолжила, но которая меня всегда занимала. Важно заметить, что я была не единственным куратором и в кураторскую группу входило еще трое моих коллег[1]. При подготовке проекта у нас с ними возникали разногласия. Коллеги хотели сделать выставку про историю гравюры и изображения Рима в разные эпохи. Мне этот подход кажется довольно унылым: в мире наберется, наверное, человек пятьдесят, готовых сидеть и разбирать различия особенностей штриха у граверов разных эпох. Меня же интересует содержание, а не техника. Как специалист по архитектуре я хотела сделать выставку про архитектуру. В результате наших споров нам удалось создать «средний» нарратив, объединивший пристальный интерес коллег к истории гравюры и мое стремление рассказать о Риме как о неизбывной мечте. Так мы пришли к рассмотрению образа Рима как города, как структуры и как социокультурного и исторического явления. Выяснилось, что именно такое размышление крайне востребовано у зрителей. Признаюсь, успех выставки был для меня неожиданным — на нее пришло почти 100 тысяч человек. Причин тому, конечно, много, но я выделяю цельность нарратива как наиболее значимую.

Я вас уверяю, Рафаэль гораздо актуальнее, чем любой современный художник, потому что Рафаэль — про искусство, а 99% современных художников — про самовыражение. Сама постановка вопроса об актуальности классического искусства кажется мне дикой: искусство никогда не устаревает, потому что каждое новое поколение зрителей перекладывает его на свой контекст. В этом смысле любое искусство неизбежно будет современным — даже верхний палеолит. Произведение искусства становится завершенным не тогда, когда художник отходит от станка, а когда перед ним встает зритель. Но зрителю требуется помощь, точка входа, которой и становится кураторский нарратив.

Мало людей готовы потратить время на то, чтобы насладиться произведением искусства — многие не расстаются с телефонами даже на музыкальном концерте. Мы отвыкли от созерцания, и поэтому введение в исторический контекст и кураторский нарратив становятся крайне важны в современном выставочном процессе — без них все сводится к простой инсталляции, к некой философской концепции с излишним акцентом на авторском высказывании.

Иван Ярыгин: Хочу задать уточняющий вопрос о нарративе как о неотъемлемом элементе выставки. Вы видите в формировании этого нарратива конечную цель или все же воспринимаете его как один из важных инструментов куратора, который создает выставку подобно симфоническому произведению, где рассказ поддерживает художественные работы, а художественные работы — рассказ?

Елизавета Лихачева: Я думаю, что выставка — это скорее симфонический оркестр. Нарратив складывается не только из текста на стене — это и кураторская концепция, и структура выставки, и последовательность работ.

Лично я никогда не читаю выставочные тексты — там же не Скрижали Завета, в конце концов. Мы ведь на искусство пришли смотреть, а не тексты читать. Впервые эта мысль посетила меня на выставке Караваджо в Пушкинском музее в 2011 году. Там я застала удивительную сцену: перед картиной «Обращение Савла» не было ни одного человека, а у стенки с текстом стояла толпа. Кто-то даже выписывал что-то себе в тетрадочку, хотя в тексте излагалась общая биография художника. А вот на выставке Вермеера в Рейксмузеуме в 2023 году текстов на стенах почти не было. Формально — никакого нарратива, хотя живопись развешана в соответствии с четкой кураторской идеей. Я думала: как хорошо, люди просто стоят перед картинами и смотрят. Впрочем, оказалось, что тексты не исчезли — их перенесли в аудиогид. То есть нарратив все же присутствовал, просто в другой форме.

Недоверие чистому визуальному образу — особенность сегодняшней публики. Экскурсии, лекции, любые формы нарративного вовлечения зрителя — огромный рынок в России. Мы запустили эту моду, и от нас она распространяется на весь мир.

Но есть и посетители, которые приходят именно к живописи. Я, например, приезжая в Эрмитаж, обязательно иду в первый венецианский зал посмотреть на «Юдифь» Джорджоне. Я уже все про нее знаю, но просто иду и смотрю — она всегда будет доставлять мне неимоверное удовольствие.

Один из великих преподавателей МГУ Виктор Николаевич Гращенков говорил, что любую выставку надо смотреть трижды. Первый раз — просто сориентироваться, запомнить, что где висит, и спокойно выпить кофейку. Во второй — вернуться к тому, что особенно зацепило. А в третий — через пару дней — досмотреть то, что пропустил. Такая логика постепенного погружения: в какой-то момент нарратив, в начале служивший проводником по выставке, отходит на второй план, и тогда ты уже начинаешь воспринимать искусство чисто и непосредственно. Нарративу в этой симфонии отведено определенное функциональное место.

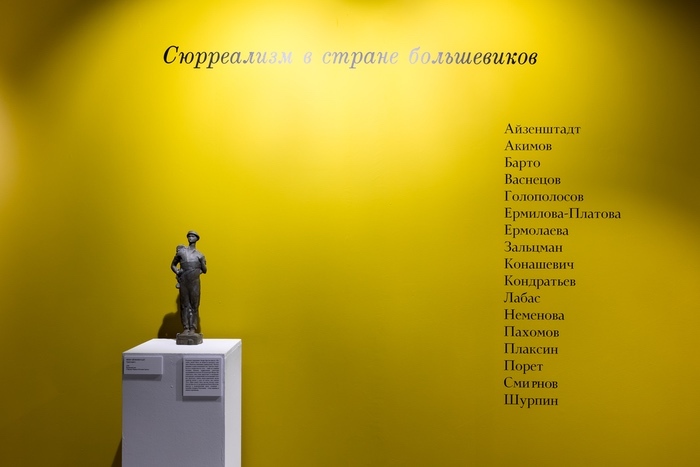

Иван Ярыгин: Надежда, вглядываясь в историю искусства первой половины XX века, вы в своих выставках нередко обнаруживаете целые новые художественные пласты, оказавшиеся в лакунах искусствоведения. Вы идете от кураторского тезиса к неизвестному (или по новому увиденному) материалу, как, например, в выставке «Сюрреализм в стране большевиков» или совсем неожиданном проекте «Жуки и гусеницы. Насекомая культура 1920–1940-х годов» (Центр авангарда (2017) и галерея «На Шаболовке» (2021), в сокураторстве с Александрой Селивановой. — Артгид). Не могли бы вы подробнее рассказать о целеполагании ваших проектов и методе научно-художественных выставок, сформулированном вместе с вашей коллегой и соавтором Александрой Селивановой?

Надежда Плунгян: В те годы мы разработали концепцию научно-художественных выставок и затем последовательно развивали ее как самостоятельный кураторский метод. К этому жанру я отношу и недавнюю выставку «Москвичка», которую мы с Ксенией Гусевой сделали в Музее Москвы. Хотя она выстроена как зрелищный проект, в ее центре остаются художники как движущая сила истории.

Целеполагание таких выставок складывается из двух задач. Первая — поиск нового научного высказывания, искусствоведческого тезиса выставки, который получает развитие и обоснование в каталоге. Мы настаиваем на насыщенной, многоплановой структуре экспозиции, что раньше не было характерно для российских выставок. Примером может служить проект «Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева» (двухчастная выставка прошла в Московском музее современного искусства в 2017–2018 годах. — Артгид), в котором я выступала ведущим куратором. Это был своего рода пилотный проект, где на примере частного собрания мы предложили обновленный подход к экспозиции советского XX века, тем самым полемизируя с ведущими музеями. Я считаю, что именно эта выставка, не получившая широкого освещения в прессе, способствовала началу сегодняшнего музейного экспериментирования с советскими постоянными экспозициями. Она была насыщена текстами и стремилась к научной основательности, имела четкую структуру и объясняла суть художественных явлений, разбивая их на исторические этапы с интервалами в три-пять лет.

Вторая задача для меня — изменить представление о художественной форме у современного зрителя и особенно у современного художника. Сегодня мы находимся в условиях серьезного кризиса художественного образования в России. В искусствознании остаются большие лакуны — напомню, что у нас до сих пор нет учебника по советскому искусству. Существуют отдельные содержательные книги: «Угол несоответствия» Екатерины Андреевой, «Конец утопии» Александра Морозова, путеводитель Кирилла Светлякова по экспозиции XX века в Новой Третьяковке, но системного видения по-прежнему не сложилось. Для современного художника, независимо от специализации, основным источником знания остается музей: чаще временные выставки, реже — постоянные экспозиции.

Выставка — это всегда синтетическое высказывание. Например, Александра Селиванова по образованию архитектор и почти всегда оформляла свои выставки самостоятельно. Для нас с Ксенией Гусевой в «Москвичке» принципиально важной была тесная работа с архитектором Анной Румянцевой и с художником книги Рустамом Габбасовым. Книга, архитектура — это не сопровождение, а равноправные части проекта. И зритель-художник обязательно это почувствует.

Иван Ярыгин: Если Елизавета делала акцент на важности эстетического удовольствия, которого широкий круг зрителей может достичь благодаря вчувственному кураторскому нарративу, то вы отмечаете научную и образовательную миссию выставок, ориентированных на достаточно специфическую аудиторию. Можно ли говорить об узкой специализации ваших проектов?

Надежда Плунгян: Нет-нет, я не сужаю аудиторию. Художник — тот зритель, который важен лично мне, но, если речь идет о большой музейной выставке, она должна заинтересовать и ребенка, школьника. Даже проекты галереи «На Шаболовке», заведомо экспериментальные и знаточеские, были близки и доступны людям, не знакомым с этим материалом.

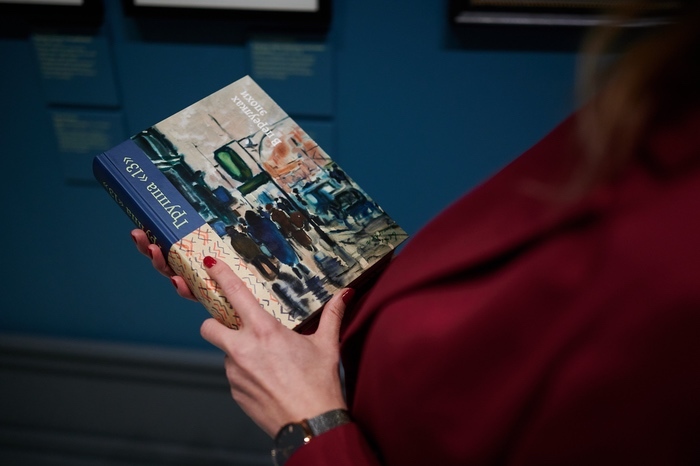

Мне важно написать выставочный текст так, чтобы, прочитав только одно предложение, зритель что-то для себя вынес. Поэтому я стараюсь делать их не очень длинными, но максимально емкими. Причем текст — лишь один из инструментов. Выставка должна работать и через введение в исторический контекст, и через экспозиционные приемы погружения. Я считаю удачей выставку «Группа “13”» в Музее русского импрессионизма — это был довольно популярный проект, и многие говорили, что даже без чтения текстов все оставалось вполне понятным.

Иван Ярыгин: Я напомню, что наша выставка «Темная Оттепель» в Центре Вознесенского вышла в рамках более широкого проекта под названием «Центр исследований Оттепели», которым мы занимаемся с 2022 года. Тема оттепели, подсказанная нам происхождением Центра Вознесенского, довольно специфическая и ограничена коротким историческим периодом. Дима, как ты видишь целеполагание и проекта «ЦИО», и в особенности «Темной Оттепели»?

Дмитрий Хворостов: Целеполагание «Центра исследований Оттепели», как мне представляется, связано с двумя основными задачами. Первая — работа с темой оттепели, которая остается чрезвычайно популярной в современной культуре — искусстве, кинематографе, дизайне. Это модная культурологическая тема. За последние 15 лет прошло множество крупных выставок, претендовавших на статус «закрывающих»: достаточно вспомнить проекты в Музее Москвы, Третьяковской галерее, а также выставку «Эстетика Оттепели», подготовленную Андреем Ерофеевым в 1990-х годах[2], которая впервые широко осветила эту тему. Однако, несмотря на масштаб упомянутых проектов, многое по-прежнему остается вне поля зрения. Мне кажется, задача Центра Вознесенского — выявить в этой, казалось бы, уже исчерпанной теме то, что ранее ускользало из поля зрения или сознательно отодвигалось в сторону по разным причинам.

Вторая задача — усложнение сложившегося образа эпохи. Оттепель — это большая мозаика, составленная из множества фрагментов, и мы стремимся добрать недостающие элементы. Ограничения нашей компактной выставочной площади стимулируют нас работать с малыми темами и находить в них интересные аберрации. Первый эпизод «ЦИО» занимал все три выставочных зала, и в каждом была представлена, по сути, самостоятельная выставка. Это можно сравнить с добавлением специфических специй в блюдо — они усложняют и обогащают вкус. Одним из таких лапидарных фрагментов «ЦИО» стала небольшая выставка Анны Романовой, посвященная линеарному рисунку — увлечению, характерному для многих художников того времени. Я заметил, как ее искусствоведческий тезис заполнил воображение многих собеседников. Например, недавно куратор Кирилл Светляков — автор масштабной выставки об оттепели («Оттепель», Третьяковская галерея, 2017. — Артгид) — в разговоре со мной сослался на этот небольшой проект. На мой взгляд, именно в этом и заключается ценность таких малых акцентов — когда они становятся частью общей картины оттепели.

Говоря о «Темной Оттепели», я хотел бы затронуть образ выставки-эссе. Эта форма, отчасти близкая нам, позволяет создать более открытый к полемике продукт. В отличие от искусствоведческой или научно-художественной выставки, эссе не стремится к доказательству. В литературе эссеистика — это свободный авторский жанр. Вместе с тем не стоит воспринимать авторский свободный стиль как субъективистский или индивидуалистический. Куратор может выступать глашатаем определенной группы или сообщества и высказываться с позиции общих идей.

Иван Ярыгин: В отличие от предыдущих проектов «ЦИО», где куратор, предъявляя найденный им архивный материал, делал шаг назад и оставлял зрителя наедине с этими находками, в «Темной Оттепели» мы предложили более цельный — хочется надеяться, синтетический — опыт. Рассказывая об интересующем нас художественном феномене, мы, конечно, учитывали канонический взгляд искусствоведов прошлых десятилетий, но не стремились строго ему следовать. Местами сознательно избегали привычного способа рассказа, который сегодня подталкивает зрителя сосредоточиться скорее на тезисах истории искусства, чем на самих произведениях.

Для меня одним из ориентиров в кураторской практике стали лекции знаменитой советской пианистки Марии Юдиной, которая в начале 1960-х годов старалась приобщить советского слушателя к романтической музыке. Прекрасно разбираясь в истории музыки и во всех тонкостях ремесла каждого композитора, она рассказывала о материале через собственные впечатления и размышления, желая пробудить в слушателе то же увлечение, которым была охвачена сама. Ее лекции, где органично сочетались музыковедческие наблюдения, исторический контекст, исполнение композиций, чтение стихов и прозы, становились своего рода симфоническим произведением. Эссеистичность, тот вчувственный кураторский рассказ, который я имею в виду, подразумевает одновременно и авторский взгляд, и подкованность в необходимом интеллектуальном поле, и осознание своего подчиненного положения по отношению к демонстрируемому художественному материалу.

Одним из важных элементов, обуславливающих суггестивное воздействие «Темной Оттепели» на зрителя, стала театрализованная архитектура. То, что раньше могло выглядеть каким-то пошлым ходом, дешевой попыткой завоевать симпатии зрителей, на деле оказалось важным аспектом выставки, удачно поддержавшим представленные произведения. При этом у нас не было профессионального архитектора. Идеи выставочной архитектуры сформулировала кураторская команда, она же создала эскизы, которые затем подрядчики обработали и довели до состояния приемлемых архитектурных чертежей. Таким образом, все решения по выставочной архитектуре кураторы приняли без участия профессионального архитектора, который, возможно, следуя жанровым особенностям, предложил бы какой-то более изысканный и амбивалентный, но менее художественный ход.

В одной из своих статей о научно-художественных выставках Надежда обращала внимание на определяющую роль куратора в реализации архитектуры и на стремление этой архитектуры к некоторой аттрактивности, неожиданности форм. Вспоминается экспозиция «Мы храним наши белые сны» (Музей «Гараж», 2020), посвященная влиянию теософии на художников и поэтов первой половины XX века. Это была эффектная выставка с очень красивой архитектурой, которая напоминала о храмовых пространствах — зиккурате или пирамиде. Найденный ход, действительно, тонкий и изящный, архитектор единообразно экстраполировал на все залы выставки — в результате архитектура в большей степени выполняла функции дизайна. В нашем проекте мы постарались соблюсти баланс между экспозиционным дизайном и аттрактивностью архитектуры. Дима, расскажи, какие задачи, на твой взгляд, должна решать выставочная архитектура?

Дмитрий Хворостов: Мне кажется, мы пробуем разные форматы того, что можно было бы назвать воскрешением — вещей, людей, объектов, архивов. Эта задача стоит перед любым музейным сотрудником или куратором со времен Николая Федорова и может решаться самыми разными способами. В первых выставках «ЦИО» мы начали с предъявления найденного материала: нейтрально, через запятую, как однородные члены предложения показывали различные архивы художников или дизайнеров. Тогда мы предложили спекулятивную рамочную конструкцию, сравнив каждый зал с кабинетами сотрудников НИИ, где они будто показывали коллегам результаты своих исследований. Сейчас мы попробовали совершить обратный ход и посмотреть, полетит ли душа вверх, поедет ли танк. Вы помните замечательную статью Хито Штейерль «Танк на пьедестале»[3] — именно с нее начался разговор о том, что исторические выставки устарели и требуется что-то новое. Действительно, в какой-то момент современные художники и критики стали относиться к музею и к его типу культурного производства тенденциозно, подчеркивая идею консервации. Музей, говорили они, должен хранить, а не запускать воздушных змеев, не разыгрывать макабрический танец, гальванизируя трупы из запасников. Мне же идея гальванизации музейных вещей близка. Мы работаем в этой логике, и архитектура выставки — попытка создать такое ритуальное окружение.

Иван Ярыгин: Я бы предпочел уйти от слишком резкого образа музея как коллекции мертвецов, будто ожидающих гальванизации, чтобы вернуться в мир и карнавализировать реальность. Для меня музейное собрание — скорее живое предание, требующее бережного и внимательного представления, чтобы встреча зрителя с ним действительно состоялась. Тогда искусство, кажущееся давно ушедшим, способно засиять живым светом в темной глубине веков — и именно в этом я вижу миссию куратора, именно сюда хотелось бы сместить эмоциональный и смысловой акценты. Надежда, хотелось бы узнать ваше мнение об аттрактивной выставочной архитектуре.

Надежда Плунгян: Мне кажется, сегодня Россия оказалась в центре исторического разлома и вновь превратилась в лабораторию искусствоведческих проектов. Сейчас подобного запроса на необычные выставочные формы нет почти нигде в мире — как нет и такой высокой посещаемости, какую мы наблюдаем в последние годы. Зритель проявляет огромный интерес к самым разным музейным экспозициям, особенно к тем, где используются аттрактивные форматы. Возник запрос на выставки-блокбастеры. Причем речь идет уже не о классических ретроспективах вроде выставки Серова, а о проектах с акцентом на мультимедийность. Как выясняется, сегодня недостаточно просто повесить произведения на стену — от выставки ожидают чего-то большего. Я не сторонница блокбастеров, но отмечаю их как новое явление в современной музейной дискуссии. Это особенно любопытно, если вспомнить, что еще совсем недавно от музеев ждали абсолютно статичных экспозиций с минимумом текстов.

Елизавета Лихачева: На совещаниях в Минкульте очень любят произносить такие слова, как «блокбастер». Проблема, на мой взгляд, серьезная. Станет ли выставка блокбастером — вопрос неочевидный. На выставку Серова никто особенно не рассчитывал, а она взяла и выстрелила. Бывают и обратные случаи: в проект вкладывают приличный бюджет, строят сложную экспозицию, приглашают знаменитых архитекторов, а посещаемость в итоге оказывается средней. Стремление делать выставки с дорогой, эффектной застройкой прежде всего связано с попыткой превращения музейных институций в нечто развлекательное. Но идеальная архитектура — это та, которую не видно, которая настолько естественно вписывается в пространство, настолько искусно выстраивает восприятие, что даже в голову не приходит это специально отмечать. Можно привести в пример выставку «Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности» в Новой Третьяковке. Там практически нет застройки. Белый куб, в котором изменена только одна деталь: чуть-чуть поднят пол, а под группами работ сделаны тонкие подиумы высотой двадцать сантиметров, поменявшие пропорции зала. В этом кубическом зале висят абсолютно квадратные работы Франциско Инфанте и Нонны Горюновой — и вдруг ты понимаешь, что оказался внутри художественного мира Инфанте как его персонаж.

Бывают и противоположные случаи, когда архитектура подавляет экспозицию — и это настоящий кошмар. Например, выставка Франса Снейдерса в Эрмитаже («ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», 2024. — Артгид). Когда я туда вошла, мне сразу вспомнилась цитата из «Пиковой дамы» Пушкина: «Я не готов жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». Снейдерс просто терялся на фоне всего этого избыточного великолепия: тканей, скелетов мамонта, пластиковых раков, витрин с инсталляциями из объектов отдела декоративно-прикладного искусства, визуализировавших голландские натюрморты. Московская выставка Снейдерса («Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», ГМИИ им. А. С. Пушкинский, 2024–2025. — Артгид) была неудачной по другой причине. Там вовсе отказались от какой-либо режиссуры пространства и попытки вести зрителя по экспозиции. В результате получилось еще хуже: кроме куратора, никто вообще ничего не понял. Снейдерсу не повезло дважды: в Санкт-Петербурге коллеги пошли по пути барочной избыточности, а в Москве — по пути превращения его искусства в чистую форму. Но Снейдерс — не Мондриан, у него нет этой абстрактной чистоты формы.

Дмитрий Хворостов: Как вы оцениваете выставку египетской коллекции («Искусство бессмертия», ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2022. — Артгид)?

Елизавета Лихачева: Хорошо. Московская выставка с архитектурой Миши Маслова как раз про блокбастер. Название сразу отрабатывает половину посещаемости. В египетской выставке, прошедшей в 2022 году в ГМИИ, действительно был заложен элемент аттракциона: на стекла проецировались анимированные мумии, постепенно «оживавшие». Однако за аттракционом стояла колоссальная работа, проделанная научными сотрудниками Института Курчатова и ГМИИ им. А. С. Пушкина, которую в экспозиции просто невозможно интересно продемонстрировать иначе. Это был довольно сильный ход. Реактуализировать искусство, заставить зрителей посмотреть на него по-новому, конечно, необходимо — особенно это касается постоянных музейных экспозиций. Глупо отрицать расхожее утверждение, что музеи — в некотором смысле кладбища предметов культуры. Вещи, помещенные в музейное собрание, никогда больше не будут использоваться по своему прямому назначению. Но это вовсе не значит, что искусство прошлого должно погружаться под ил времени.

Тут мы сталкиваемся с третьим важнейшим вопросом выставок с большой застройкой — вопросом целеполагания. Зачем мы их делаем? Публику, как я уже говорила, легко завлечь громким названием. Но все-таки нужно не просто заигрывать со зрителем, идя у него на поводу, а поднимать его до уровня нашей компетенции. Задача не в том, чтобы сделать популярную выставку, а в том, чтобы выставка, которую мы считаем хорошей, стала популярной.

Надежда Плунгян: Интересен опыт Центра Вознесенского — небольшой институции, которая создала сложную экспозицию музейного уровня. Редко бывает так, чтобы молодая команда получила доступ к хорошим бюджетам и возможность реализовать эффектную, визуально насыщенную и при этом концептуальную застройку. Для сравнения: на Шаболовке не было ни бюджетов, ни возможности брать на выставки музейные вещи. Но тогда ограничения дали какой-то азарт. Все придуманное в тех условиях стало прологом к нашей последующей масштабной музейной деятельности, а сам метод взяли в работу коллеги по цеху.

Ситуация, при которой у начинающих кураторов появляется площадка и ресурсы, открывает крайне интересное поле для эксперимента: это не только тест новых выставочных форм до входа в «большой музей», но и повод подумать о собственной роли в обществе и науке. Кураторы «Темной Оттепели» заходят на территорию искусства и становятся собеседником художников, которых вводят в оборот, по-новому выстраивают дистанцию с позднесоветским миром через мерцающие в архитектуре образы квартир, закрытых НИИ, кладбищенских и городских пространств. В этом отношении Россия сейчас имеет заметное преимущество по сравнению с другими странами: можно сказать, что мы активно вступаем в наследство XX века — и выбираем оттуда необходимые нам ценности, дополняя их по своему усмотрению. Наглость и лихость таких экспериментов необходимы для высказывания новых искусствоведческих гипотез. Европейская модель, когда ты по мере выслуги лет постепенно повышаешься в музейной иерархии — сначала тебе дают один зал, потом другой, побольше, — кажется мне откровенно скучной.

Иван Ярыгин: Надежда, ранее вы говорили про научно-художественные выставки, в которых формулируется определенный тезис. Под тезисом вы подразумеваете какое-то новое искусствоведческое понятие? Но если выставка научно-художественная, то, вероятно, и тезис обладает некоторой художественностью. В таком случае каталог, очевидно, не может сводиться к функции фотодокументации. Какими качествами должен обладать каталог научно-художественных выставок и какие цели преследовать?

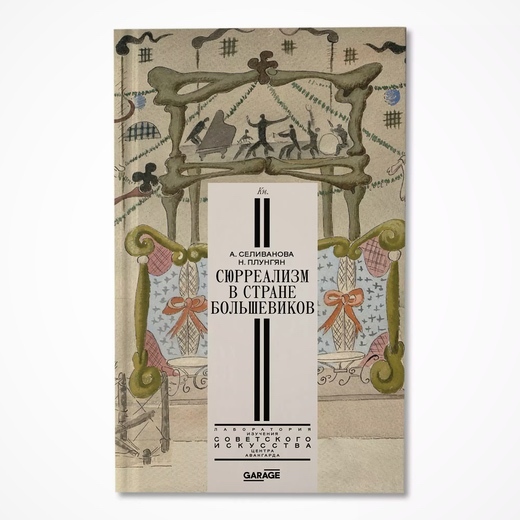

Надежда Плунгян: Надо заметить, что я не экспозиционер и не музейный работник. Я скорее своеобразный писатель-художник-ученый, действующий на стыке искусствознания и выставочной практики, поэтому итогом своей работы, конечно, прежде всего вижу книгу. Для меня, например, было очень важно, чтобы выставки на Шаболовке — а их у Саши (Александра Селиванова. — Артгид) получилось порядка 15 — были зафиксированы в виде серии изданий, в которых происходило бы дискурсивное развитие тем, поднятых в экспозиции, и которые становились бы самостоятельным научным результатом. Сейчас эта серия наконец выходит в свет при поддержке издательской программы музея «Гараж». Только что появился том «Сюрреализм в стране большевиков», который включил статьи музейных специалистов, воспоминания и наши тексты и одновременно стал сложным художественно сделанным объектом.

Издания к выставкам позволяют обновить историю искусства, привлекая к этому процессу коллег из смежных сфер. Но для меня один из важнейших вопросов, который необходимо в конечном итоге поставить в любой книге, — определение места искусства в современном мире и в современном обществе. Я хотела бы соединить высокую научную ценность, новизну и ориентацию на разную аудиторию. Мне интересно, когда в издании удается раскрыть дополнительные стороны художественного феномена — например, его социальные грани. Это удалось сделать в каталоге к выставке группы «13». Там были, казалось бы, узкоспециальные статьи, но, к нашему удивлению, его быстро распродали, то есть он заинтересовал публику как книга для чтения. Думаю, если издание по мотивам выставки будет интересно и доступно людям, не вовлеченным напрямую в художественный процесс, это станет отличным результатом.

Иван Ярыгин: Елизавета, по вашему мнению, какое место в выставке занимает каталог? И какова роль куратора в процессе создания каталога? Он непременно должен выступать автором текстов, развивая свое кураторское размышление, или может быть составителем, ограничившись написанием введения?

Елизавета Лихачева: Каталог для меня — это свидетельство того, что выставка произошла. Историю искусствознания двигают не только серьезные фундаментальные исследования и люди, последовательно, годами разрабатывающие свои теории в многотомных трудах. Кабинетная, архивная работа, безусловно, развивает науку, но важно помнить и о работе над восприятием искусства. Наверное, вы помните историю с подделками Меегерена под Вермеера[4]. Сейчас смотришь на эти картины и не понимаешь, как можно было так обмануться. А дело в том, что подделывался не Вермеер, а восприятие Вермеера, представления о его работах.

Представления об искусстве меняются, и выставки играют в этом процессе довольно большую роль, отражая новый взгляд и переживание. Каталог должен зафиксировать и осмыслить перемены. Сейчас В Третьяковке идет очередная выставка Карла Павловича Брюллова — предыдущая была 25 лет назад, в 2000 году. И очевидно, что, несмотря на использование примерно того же материала, это будет уже другая выставка.

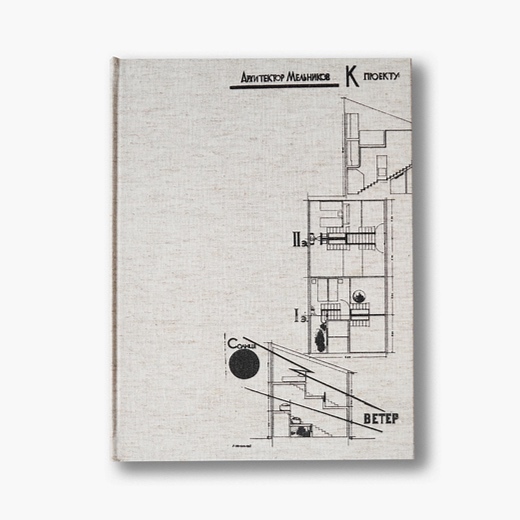

Когда в Музее архитектуры мы готовили каталог Мельникова, перед нами стояла довольно сложная задача. Это была практически первая публикация про Константина Степановича почти за полвека: до нас вышло только две серьезные книги о нем: одна написанная Фредериком Старром в 1978 году, а другая — Ханом-Магомедовым в 1989-м. Мы постарались перенести в каталог все найденное в ходе подготовки выставки. Важно, что каталог не может быть единственной книгой для целого ряда проектов. Мы хотели переиздать ряд и других книг про Мельникова, но не вышло по финансовым причинам. Помимо вклада в теорию искусствознания, накопления архивных материалов и фотодокументации способов репрезентации художника на выставке каталог фиксирует нечто большее. Он отражает отношение к герою и теме не только кураторов и составителей издания, но и общества в целом в конкретный момент истории. Пересмотрим ли мы свои взгляды, например, на Мельникова через сто лет?

Дмитрий Хворостов: Я представил, что есть такие выставки, к которым можно просто раз в тридцать лет издавать новые каталоги. В свое время вместе с Арсением Жиляевым (участник организации «Российское социалистическое движение» (РСД), признанной иноагентом Минюстом РФ) мы запустили в его личном блоге такую штуку: предложили современным критикам, кураторам и искусствоведам писать рецензии на выставки прошлого — в первую очередь на выставку Альфреда Барра «Кубизм и абстрактное искусство» в нью-йоркском МоМА в 1936 году. Мне кажется, это был отличный опыт, связанный с тем, как со временем меняется оптика и представление о том, что имеет значение, а что нет.

Иван Ярыгин: Я хотел бы перейти к последнему и, наверное, главному вопросу дискуссии — вопросу о компетенциях куратора. В течение последних десятилетий теория современного искусства очень напористо и порой спесиво утверждала новую историю искусства, в которой отправной точкой был избран авангард начала XX века. Все, что было ранее, знать, конечно, следовало, но скорее из соображений энциклопедизма и возможности обратиться к этому материалу как к своеобразной базе стройматериалов для новых художественных и кураторских проектов. Многие образовательные программы для кураторов и художников, развивавшиеся в последние 10–15 лет, подчеркивали открытость сферы искусства для людей самых разных специальностей и подчас набирали людей tabula rasa — с чистым сознанием в отношении истории искусства и искусствознания. Существовало представление о кураторе как об универсальном бойце, который, взявшись за любой принципиально незнакомый ему материал, может сделать из него новую важную выставку современного искусства. Казалось, что в такого куратора можно переформатировать человека с любым образованием, вооружив его нескольким актуальными методологиями: марксистской, психоаналитической, феминистской и прочими.

Так, теория современного искусства XX века вытеснила на второй план необходимость осваивать историю искусства прошлых эпох. Во главу угла было поставлено изобретение кунштюка, новой художественной методологии, которая была бы нова по отношению к предыдущей и надстраивалась бы над ней. Лично мне кажется, что мы находимся на важном распутье, когда современное искусство утратило понимание, для чего оно нужно, и теперь ему жизненно важно заново найти и заслужить свое место как в интеллектуальной жизни, так и в обществе, открыться более широкой и благодарной аудитории, прежде исключенной. Я считаю, сегодня стало возможным отказаться от искусственного антагонизма с классическим искусством и заново поставить вопросы, например, о сближении эксперимента с академизмом, взаимоотношении искусства и религии, связи нашего национального искусства со своим прошлым, а также с традицией Европы. Вглядываясь в то самое искусствоведение 2030-х годов, хочется спросить, какими компетенциями должен обладать куратор? Где он должен получать знания и в какие сферы науки устремиться?

Елизавета Лихачева: Я абсолютный ретроград и мизантроп по отношению к кураторам, которые не имеют образования. Человек, занимающийся искусством, должен знать историю искусства и понимать логику развития художественной формы. Кто-то серьезно считает, что искусство началось с Мане? На лекциях по описанию и анализу памятников я часто демонстрирую, как, взяв тот или иной образ, сюжет, композицию и проследив отношение к ним художников разных эпох, мы легко дойдем до верхнего палеолита — и обнаружим их и там. Когда куратор высокомерно заявляет, что история искусств для него факультативна и его интересует только искусство XX века — по его мнению, герметичное и находящееся вне связи с искусством прошлого, — мне хочется риторически спросить мнение на этот счет у Поллока или какого-нибудь другого апостола современного искусства. Не бывает искусства, оторванного от традиции. Вы не можете анализировать живопись Анатолия Зверева в отрыве от школы и культуры, к которой он принадлежит. Если вы это делаете, вы занимаетесь оформительством и получаете вместо произведений обои.

Иван Ярыгин: То есть для вас куратор — это прежде всего серьезный академический исследователь, желательно хотя бы кандидат наук?

Елизавета Лихачева: Нет, конечно. Куратор может быть совершенно не академическим искусствоведом — я, например, такой. Он должен любить и понимать искусство, знать его исторический контекст и не ограничиваться XX веком. Одна из главных задач выставки — повесить ярлычок, разместить произведение на нужной полке. А как это сделать, если не знаешь никого, кроме своего героя? Полочки-то уже до тебя подписаны всякими винкельманами[5], а ты о них и не слышал. А если хочешь переместить своего героя, например, с полочки классицизма на полочку романтизма, ты должен знать, что на ней помимо твоего художника уже стоит и насколько твой герой соответствует этому определению. Либо ты просто делаешь выставку-инсталляцию, показывая искусство непосредственно, будто через незамутненное детское восприятие, — иногда может сработать. Но это уже другой жанр, тоже, конечно, требующий своей искусности.

Надежда Плунгян: Я вероятно, как раз принадлежу к московской школе, ориентированной на описание и анализ, и считаю, что куратор все же должен иметь искусствоведческое образование. Разговоры о том, что любой художественный феномен можно быстро освоить с нулевыми знаниями, мне не близки. «Черный квадрат» — наглядный тому пример: строго говоря, это философское произведение. И это справедливо для большинства значительных художественных явлений. Мне кажется, понижение качества современного искусства вместе с огромным взлетом его стоимости связано с депрофессионализацией этого поля, что во многом стало следствием ускорения жизни, кризиса восприятия и других факторов. Можно усмотреть причины и в истории абстрактного экспрессионизма, в том, как стремительно и даже насильственно он был выведен на рынок по политическим соображениям.

Все это, конечно, требует отдельного серьезного обсуждения, но меня в данном контексте интересует судьба кураторов моего поколения — миллениалов. Мы начинали без готовых ответов и четких инструкций. Большинство из нас занимались самообразованием. Например, когда я училась, советское искусство в институте не преподавали. Все, что я знаю по этой теме, я нашла самостоятельно — изучая архивы, общаясь с наследниками и коллекционерами. Речь даже не об отсутствии учебников — сами преподаватели не проявляли желания делиться чем-либо, выходящим за рамки разговора об авангарде и суровом стиле. В результате искусствоведы и кураторы моего поколения выработали собственный, самостоятельный взгляд на многие вещи.

Если говорить о современных студентах, у которых я преподаю в последние годы, можно заметить, что у них есть запрос на определенный стандарт. Здесь, на мой взгляд, проявляется различие между миллениалами и зумерами. Зумеры хотят жить в уже сформированном мире и ожидают от нас готовых решений. Это наблюдение ставит интересную проблему, потому что научно-художественные выставки, о которых говорилось ранее, — во многом поэтические высказывания и по определению не могут быть стандартом. Да, они опираются на прочный научный фундамент и стремятся следовать определенной научной традиции — в этом смысле мы не постмодернисты. Вместе с тем у каждого остается свой собственный взгляд — и здесь кроется одна из главных проблем. Рано или поздно возникнет необходимость стандартизации множества теорий и индивидуализированных оценок искусства. Сейчас сосуществует огромное количество независимых выставочных залов и частных музеев. Такое изобилие создает ощущение, будто деятельность в сфере искусства доступна каждому и предельно проста: заглянул в Госкаталог, выбрал какие-то произведения, написал к ним биографии — и выставка готова. Подобный подход не только не привносит новых смыслов, но, я бы сказала, еще больше размывает то, что было сделано ранее.

Я считаю, что важнейшее качество настоящего куратора — это комплексность взгляда и понимание общей системы, в которой находится объект его интереса. «Темная Оттепель» демонстрирует именно такой подход. Конечно, не со всеми проведенными параллелями можно согласиться, но в вашей выставке явно присутствует литературно-художественный элемент, а также смелая искусствоведческая гипотеза, авторская, а не заимствованная. Безусловно, это плод коллективного размышления, который любопытно перекликается с современным литературоведением и другими дисциплинами. Хотелось бы видеть больше таких проектов, потому что они одновременно дают научную новизну и мобилизуют следующее поколение кураторов, приводят профессиональное сообщество в тонус. Это необходимо, иначе мы рискуем оказаться окруженными бесконечно повторяющимися выставками, построенными вокруг понятия «авангард», которое, между прочим, является не научным термином, а скорее коммерческим или даже политическим ярлыком.

И кураторство, и научная работа, и создание каталогов — все это в конечном счете приближает нас к появлению новой художественной формы, которая станет характеристикой времени. Политическая, научная и художественная формы — взаимосвязанные элементы единого целого. Я согласна с тем, что художник важнее куратора и всегда стоит впереди него. Художник занят созданием новой формы — в этом его преимущество. Толковый куратор ищет современных художников высокого класса и учитывает их интуиции, понимая, что они видят будущее. К этому взгляду нужно стремиться — и именно он способен сформировать важный трек современной культурной политики.

Дмитрий Хворостов: Безусловно, я согласен с тем, что куратор должен хорошо знать то, чем занимается. Но есть вопрос куда более интересный: а чем, собственно, занимается куратор? Куратором чего он является? Существуют проекты, где куратор занимается, скажем, критической расовой теорией, — это распространено в США. Такие выставки способны настолько радикально переизобретать (искажать) историю, что доходит до полного безумия: например, когда мертвые художники оказываются вписаны в контекст критической расовой теории или используются как иллюстрации к ней. Куратор может заниматься черт знает чем, вполне успешно скрывая то, чем занимается на самом деле. В этом смысле я вижу в фигуре куратора своего рода слепое пятно, серую зону, которая способна умело прятать свое содержание за массивами объяснительных текстов.

Позвольте приведу еще один пример. Представим себе систему, напоминающую кастовую систему Индии со строгими социальными и гносеологическими границами. Если мы договоримся, что допускаем к кураторству только того, кто сдал экзамены по истории искусства, — это отличное ограничение. Нужно потратить пять-шесть лет своей жизни, прежде чем наконец приступить к работе. В сущности, это не большая трата времени и к тому же еще огромное удовольствие и своего рода путешествие, которое изменит вашу жизнь. Но, возвращаясь к индийской системе, хочу напомнить, что там существует и тантрический путь — путь левой руки или вамачара (санскр.). Это активный инициатический путь, ведущий к освобождению и духовному могуществу, он не признает кастовую систему, нарушает запреты и трансгрессивен по своей сути. Я думаю, что к кураторству и шире — к искусству — такая метафора вполне применима.

Примечания

- ^ Архитектор Максим Атаянц, научный сотрудник отделения гравюр Государственного Эрмитажа Василий Успенский и научный сотрудник отделения гравюр Государственного Эрмитажа Александр Конев.

- ^ Речь идет о выставках «Московская оттепель: 1953–1968» (Музей Москвы, 2017, кураторы: Евгения Кикодзе, Александра Селиванова, Сергей Невский, Максим Семенов, Ольга Розенблюм), «Оттепель» (ГТГ, 2017, куратор — Кирилл Светляков) и «Эстетика оттепели: новое русское искусство между 1956 и 1962 годом» (выставочный зал «На Каширке», 1996, куратор — Андрей Ерофеев).

- ^ В эссе «Танк на пьедестале» Хито Штейерль рассматривает трансформацию музеев в эпоху глобальных конфликтов и цифровых технологий. Отталкиваясь от образа советского танка, снятого с мемориального постамента и вновь пущенного в бой, Штейерль показывает, как история вторгается в настоящее. Центральным понятием становится «стазис» — состояние затяжной гражданской войны и политического застоя, при котором конфликт не разрешается, а консервируется. В этом контексте музеи из публичных пространств рискуют превратиться в закрытые гиперзащищенные хранилища (фрипорты), элитарный «Ковчег искусств», скрывающий искусство от общества. Музеи же, утверждает автор, должны быть не столько хранилищами прошлого, сколько пространствами для будущего, а искусство — быть доступным и актуальным, иначе оно утратит свою общественную функцию. См.: https://artstudies.sias.ru/upload/isk_2016_1-2_52-65_Shtairl.pdf.

- ^ Хан ван Меегерен (1889-1947) — голландский художник и один из самых известных фальсификаторов в истории искусства, который в 1930–1940-х годах подделывал картины в стиле Яна Вермеера. Его самая знаменитая подделка — «Христос в Эммаусе» — была принята за подлинного Вермеера и выставлялась в Музее Бойманса в Роттердаме. В годы Второй мировой войны ван Меегерен продал одну из своих подделок Герману Герингу, за что после войны был арестован по обвинению в сотрудничестве с нацистами. Чтобы оправдаться, он публично признался в создании подделок и под наблюдением написал новую «картину Вермеера». Был осужден за мошенничество и умер вскоре после вынесения приговора.

- ^ Иоганн Иоахим Винкельман (1717–1768) — немецкий искусствовед, один из основателей научного подхода к истории искусства. Его главное произведение — «История искусства древности» (1764) — стало первой попыткой систематического представления развития искусства как исторического процесса. В этом труде он ввел понятие стиля и предложил концепцию, согласно которой художественные формы изменяются с течением времени по определенным законам. Так, развитие греческого искусства он разделил на четыре стадии: 1. древнейший стиль: строгие, скованные формы; 2. высокий стиль: идеальная гармония и пропорции (Фидий); 3. прекрасный стиль: более чувственный, грациозный (Пракситель); 4. подражательный стиль: избыточная декоративность и потеря меры (греко-римская и римская скульптура).