Суперзвезда

«Обреченная на успех» ретроспектива в Третьяковской галерее рассказывает об одном из главных русских академистов XIX века Карле Брюллове, но не сквозь хронологию, а через топографию — пенсионерская поездка в Италию и Рим, Москва и петербургский период. Эту выставку однозначно будут вспоминать как одно из крупнейших событий 2025 года, а потому «Артгид» попросил художественного критика Юлию Тихомирову критически пролорнировать кураторскую идею и экспозиционное воплощение.

Фрагмент экспозиции выставки «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург». 2025. Фото: Иван Новиков-Двинский. Courtesy Государственная Третьяковская галерея

Фрагмент экспозиции выставки «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург». 2025. Фото: Иван Новиков-Двинский. Courtesy Государственная Третьяковская галерея

Все начинается с левитирующей собачки. Или с коробки конфет. Или с календаря. В общем, начинается выставка «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» с одиноко висящей в пафосной черноте знаменитой «Всадницы» (1832). Вступительный текст сообщает, что целью выставки является попытка найти «место силы» Карла Павловича Брюллова, а потому строится она не хронологически, не тематически, а топографически. Пространство третьего этажа Третьяковки на Крымском Валу расчерчено на широкие парадные коридоры-разделы. Правая стена, общая для каждого из них, полностью отдана под схематические рассказы о странствиях главного героя выставки. Произведения же аранжированы по простейшему принципу: вот работы, созданные в Риме, вот те, что художник написал в Москве, а вот петербургский период. Венчает каждый коридор главная картина того или иного этапа. Помимо этих разделов в выставку вошли еще два обособленных сюжета: религиозная живопись и неоконченные произведения.

Принципиальный вопрос о выставке, обреченной на успех и посвященной художнику, которого в России все знают со школьной скамьи, — это вопрос целеполагания. Безусловно, такая выставка будет просветительской, конечно же, она неизбежно будет содержать элементы «популярного разговора», но в идеале при репрезентации классика нужна попытка остранить наше восприятие, дать возможность увидеть художника вне клише, догм и трафаретов. Куратор экспозиции в Третьяковской галерее Людмила Маркина прекрасно это понимает. «Мне хотелось привлечь внимание к Брюллову и посмотреть на него с сегодняшней точки зрения», — интенция, достойная всяческих похвал! Вот только что это за точка зрения? Как именно сегодня мы можем смотреть на Брюллова? Маркина утверждает, что современный взгляд выражен в дизайне, но именно архитектурное решение выставки остается загадочным и не поддающимся интеллектуальной дешифровке или интуитивному пониманию.

Эффектно выглядящий издали, вальяжный черный цвет при ближайшем рассмотрении оказывается полностью дискредитирован фактурой. Ребристые модули, ставшие основной архитектурной сценографии выставки, оказываются строительным сайдингом — материалом, что неизбежно ассоциируется с заборами, отделяющими в частном секторе один дом от другого, и с гаражами. Это попытка показать вхожесть Брюллова и его растиражированных работ в контекст обыденной жизни? Такой неординарный выбор материала требует концептуализация, текстуального подкрепления, иначе не считывается посыл архитектора. Более того, черный цвет, идеально подходящий «Последнему дню Помпеи» и «Гадающей Светлане», сильно стопорит восприятие «Итальянского полдня» или «Нарцисса». Желанию показать Брюллова по-новому противоречит также выбор «Всадницы» в качестве своеобразного пространственного эпиграфа: наиболее известная, растиражированная картина — неужели именно она должна быть показана отдельно, именно на ней нужно ставить экспозиционный акцент? Неужели все так просто и этот ход был продиктован желанием поймать зрителя на крючок элементарного узнавания? Причем сама картина явно требует остранения, поскольку, например, изобилует забавными курьезами: чего только стоит левитирующая собачка и царственно-спокойная модель на взбеленившемся скакуне! И все же полумрак, черный цвет, пустотное пространство желанному остранению не способствуют — портрет экспонирован донельзя пафосно. Разве что сайдинг позволяет хулигански интерпретировать эту сцену как трагикомедию об уроке вождения.

Быть может, современный взгляд заключается в изобилии «энтертеймента»? Стоящие посреди черноты парадных коридоров-разделов цветные тумбочки (желтый, красный, синий) — это игровые стенды для детей, на которых можно, например, потрогать бархат, атлас, латунь и т. д. (бусины быстро стащили). На другом подобном стенде, прямо у «Осады Пскова» (1839–1843), юному зрителю предлагают узнать, что такое секира и как безумно несущийся в толпу священник на коне и паникующие женщины могут помочь в бою. Еще один случайно оказавшийся на выставке элемент детской комнаты — зеркала, в которые надо смотреться рядом с картиной «Гадающая Светлана» (1836). На этикетках помимо принципиальной информации «название, год создания, происхождение» — визуальный шум из QR-кодов и вопросов, от которых становится неловко. Ну вот, например: «Какие цвета ты бы использовал для своего автопортрета?» или «Что именно позволяет подумать, что картина неокончена?».

Не поймите превратно, здесь нет нападки на саму концепцию адаптации рассказа об искусстве для детей, но дети явно заслуживают отношения к себе как к существам, способным воспринимать сложную и комплексную информацию, отвечать на вопросы, требующие эрудиции и рефлексии, а не только трогать ткани да смотреться в зеркала. Но в случае когда эти явно рассчитанные на дошкольников элементы становятся ключевыми на выставке и визуально даже забивают произведения и кураторские тексты, кажется, что экспозицию создавали не с расчетом на взрослую аудиторию любителей и профессионалов, а для семей с детьми, которым важнее как-то провести выходные, а не узнать что-то новое о художнике и эпохе.

Но каким же Брюллов предстает на выставке в Третьяковской галерее? Сперва — мертвым. Первым разделом становится Рим, а так как схематические рассказы о похождениях великого Карла расположены слева направо, мы сразу же узнаем, что похоронен он на римском некатолическом кладбище Тестаччо. Этот прием — начать рассказ о герое с его смерти — классика кассовых байопиков, но припомнить подобное на выставках сложно. Поэтому после такой «смерти автора» волей-неволей ожидаешь от кураторов интерпретационных виршей. Их мы, увы, не встретим. Прочтя об итальянском периоде Брюллова, зритель поворачивается лицом к коридору и сразу же видит то, ради чего, скорее всего, и пришел — «Последний день Помпеи» (1833). Картина, ставшая мостиком между классицизмом и романтизмом, композиция, сочетающая театрализованное классицистическое построение с полным отсутствием дидактики и бисерные трогательные детали вроде чуть трепещущего тельца птицы, крохотной даже по сравнению с человеческими ногами. Об этом opus magnum много писали как современники, так и поздние интерпретаторы. В рецензии же хочется сделать акцент на безусловной удаче куратора выставки в Третьяковке: предваряет монументальный шедевр Брюллова портрет Микеланджело Ланчи, друга Брюллова и, что принципиально, археолога, участника раскопок Помпеи.

Дело в том, что наше восприятие катастрофы далеко от того, как все было на самом деле: романтически настроенные интерпретаторы увидели в разрушении Помпеи и Геркуланума рок, чертой которого являются внезапность и неотвратимость. Вулкан начал извергаться «вдруг» — на картине Брюллова жители явно застигнуты врасплох, катастрофа уравняла всех, правых и виноватых нет. Для романтика это «вдруг» принципиально: природная катастрофа — уже не волеизъявление божества, не кара за грехи, как было в случае Содома и Гоморры, а скорее нечто анонимное, сугубо внеперсональное, но немилосердное к хрупкой человеческой жизни, как Лиссабонское землетрясение, ставшее для Вольтера аргументом против концепции Лейбница о «лучшем из миров». На деле же все случилось иначе: пробудился вулкан утром, и до момента погребения города под слоем пепла прошло достаточно времени, чтобы большинство жителей смогли уйти; лавы же не было вовсе. Погибли те, кто физически не мог покинуть город, то есть больные, старики и заключенные в тюрьмах, — реальное положение вещей противоречит романтическому видению катастрофы-рока, уравнивающей всех и вся. Но в полотне Брюллова принципиальна, конечно, не историческая документальность — важно, что именно благодаря ему мы можем увидеть взгляд человека эпохи романтизма на катастрофу как таковую. Брюллов не про историческую правду, а про современное ему восприятие древности. И вот тут куратор попал в точку, поместив рядом с эпическим повествованием о гибели Помпеи портрет археолога эпохи романтизма. Портрет этот великолепен: внимательные, умные и цепкие глаза Ланчи превращают изображение человека в портрет зрения как такового; археолог держит в руках пенсне, будто бы протягивая зрителю инструмент ви́дения и предлагая примерить его оптику. Примерить — и обернуться, чтобы увидеть «Последний день Помпеи».

Не обошлось, впрочем, без экспозиционных странностей: например, очень интересный артефакт времени — гравированный Федором Алексеевым лубок «Последний день разрушения города Помпеи» (1834) — вынесен за пределы основного средоточия работ, связанных с этой картиной. Между тем гравюра примечательна. Создана она была еще до прибытия гастролирующей картины Брюллова в Москву и стала квинтэссенцией народных представлений о шедевре, что превозносит молва: по сути, это слепая визуализация экфрасиса, смесь наивно усвоенных классицистических установок со взрывами, напоминающими комиксы конца XX века. Графичная постепенная редукция руинированных статуй и парящие обломки зданий выглядят столь современно, что в памяти возникает работа Ирины Наховой «Обломки» (1980). Агония народа напоминает залихватский танец. Внизу листа — скрупулезный экфрасис, бережно записанный разборчивым почерком. Это иной, нежели у Микеланджело Ланчи, взгляд, но он достоин быть представлен наравне с эстетской археологической оптикой.

Эта и другие экспозиционные неловкости возникают из-за желания создателей выставки втиснуть Брюллова в рамки топографической концепции, хотя и автор, и произведения требуют других, более сложных сюжетов. Возникает и совсем странная путаница: созданная еще в академии работа «Нарцисс, смотрящийся в воду» помещена прямо у гигантской надписи «МОСКВА», хотя написана в Петербурге. Но, кажется, совсем не это в ней интересно. А интересна тут тема взгляда, точкой отсчета которой в искусстве Брюллова становится именно «Нарцисс». Изображая мифологического персонажа, молодой Брюллов, уже снискавший признание, явно подразумевал автопортрет. Златокудрый юноша, смотрящий на свое отражение, приобретающее при долгом разглядывании сюрреальные черты, — это ли не сам художник, вписывающий себя в произведения от «Последнего дня Помпеи» до портрета скульптора Витали?

Тема взгляда могла бы быть той точкой сборки, что интеллектуально структурировала бы выставку, не дала бы ей распадаться на отдельные сюжеты и помогла избежать логических сбоев, которыми изобилует выставка. Более того, образ гения-нарцисса, закрепленный за Брюлловым — отличный материал для интеллектуального препарирования. Итак, какие взгляды принципиальны для Брюллова? Вот уже упомянутый взгляд нарцисса: и это, конечно же, множественные автопортреты, причем не только изучающие и комплиментарные, но и высмеивающие, как, например, карикатуры, также показанные на выставке. В 1840-х Брюллов сам изобразил себя как коренастого, до гротеска непропорционального человека, поднявшего указательный перст и явно кого-то поучающего, — нарциссизм всегда сопряжен с самоуничижением, которое, в свою очередь, не чуждо романтической иронии.

Вот взгляд перекрестный: скульптор Витали изображен за работой над бюстом самого Брюллова — здесь автор превращен в камень, человек — в произведение искусства. Вписывать себя в картины — это не только самолюбование, но и желание стать совершеннее, избавиться от изъянов жизни, войти в вечность в конце концов! В портрете скульптора Витали Брюллов через буквализацию довел эту интенцию до гротеска. Тот же портрет изображает вереницу взглядов, цепочку или эстафету смотрения: в углу полотна собака смотрит на скульптора, скульптор как бы передает взыскательный взгляд произведению, произведение же смотрит в сторону, — своеобразная лента или зигзаг, множественные преломления взгляда.

Взгляд энциклопедиста-романтика и взгляд народа вместе с самим «Последним днем Помпеи» тоже образуют рассказ об умозрительных оптиках, только о восприятии исторического прошлого. Взгляд отражения и «Гадающая Светлана» могут быть проводником в историю о влиянии литературы на изобразительное искусство эпохи романтизма: как литература смотрит на искусство, как игра в перевод, экфрасис неизбежно и продуктивно деформирует первоисточник? Представленные на выставке портреты литераторов, например, Алексея Перовского, писавшего под псевдонимом «Антоний Погорельский» и подавшего Брюллову идею воплотить в живописи поэму Василия Жуковского «Светлана», тоже уместны. Вот и собираются взаимопроникающие концептуальные разделы: Нарцисс, Археолог-романтик, Литературное отражение, Художник и модель…

Не менее интересны взгляды художников — современников Брюллова на «Последний день Помпеи». Среди множества вербальных и визуальных «отзывов» наиболее примечательна пародия Павла Федотова, которой на выставке нет, но которая могла бы добавить ей аналитической глубины. Однако прежде чем мы перейдем к ней, необходимо понять, как именно люди первой половины XIX века воспринимали эту картину-катастрофу.

В истории любительских театрализованных практик XVIII–XIX века исследователи выделяют забаву, в рамках которой люди добровольно перевоплощаются в картины. Канцеляризм «в рамках которой» тут не случаен: актеры-любители буквально вставали в огромные рамы! Речь о феномене «живых картин», когда скучающие аристократы изображали устойчивые иконографии и сами стремились «производить впечатление вещи». В Россию эта театрализованная практика попадает в XVIII веке; родоначальницей отечественной традиции «живых картин» считается художница Мари-Луиз Элизабет Виже-Лебрен, по инициативе которой на даче Татищевых по памяти воссоздавали картины Шарля Лебрена и Гвидо Рени. Появившаяся как салонная забава практика к началу XIX века перенеслась и на подмостки Императорских театров, и в пространство городских площадей. Одной из наиболее популярных картин для инсценировок была как раз «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. Для сцены она подходила идеально: ее спектакулярность, романтическая тема стихии и романтический же живописный эффект холодного молниеносного освещения на фоне огненной лавины нивелировали в глазах и абсолютного большинства и многих искушенных зрителей оставшуюся в наследство от классицизма эмоциональную приторность моделей, статуарность групп, «оперную» эстетизацию ужасающего зрелища.

Изначально заложенная в картине театральность благоволила к перенесению композиции в пространство театральной культуры: наиболее известный и прославленный постановщик «живых картин» начала XIX века, «маг и чудодей Санкт-Петербургской сцены»[1] Андрей Роллер в театральный сезон 1847 года триумфально поставил «живую картину» по мотивам «Последнего дня Помпеи». Однако Роллер не был здесь первым: за 12 лет до него, в 1835 году, во время масленичных гуляний, знаменитое полотно Брюллова было превращено в «живую картину» в балагане Лемана на Адмиралтейской площади. Увы, детальных описаний того, как выглядело это зрелище, не сохранилось, однако, вероятно, в условиях площадного балагана повторить эффектные стенографические решения Брюллова возможности не было. Известно, что повторение — излюбленный прием классической комедии, причем принципиально повторение-нисхождение: например, прислуга разыгрывает более грубым языком сцену, уже сыгранную господами. Сама по себе практика «живых картин» — это повторение, ну а балаганное повторение салонного развлечения — пародия вдвойне. И вот в таких ипостасях представал «Последний день Помпеи» — чем не идеальный материал для тех, кто хочет посмотреть на «великого Карла» под иным углом? Однако рассуждения о балаганных живых картинах были бы голословны, не существуй художественного произведения, вдохновленного этим прецедентом. Благо оно есть и хранится в Русском музее.

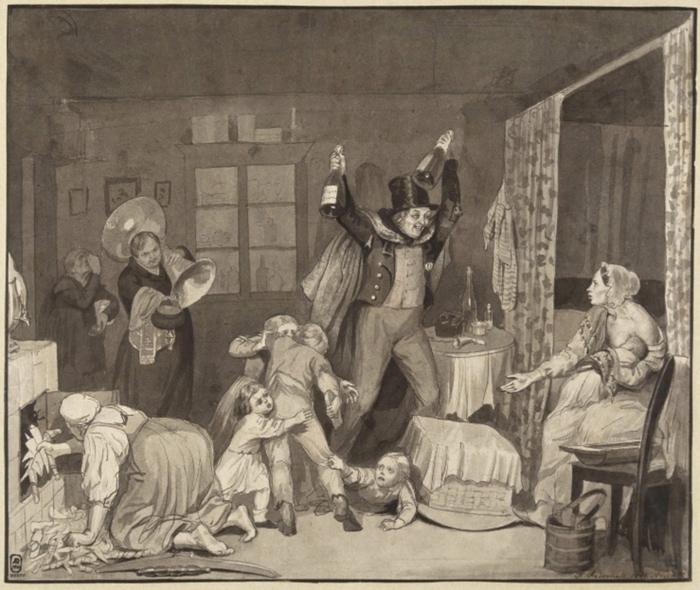

Рисунок тушью «Крестины» Павел Федотов написал в 1847 году. Историк искусства Галина Леонтьева характеризует композицию рисунка как близкую к композиционному построению «Последнего дня Помпеи»: действительно, группировка персонажей, риторическая жестикуляция отдельных героев, общее ощущение «катастрофы», правда, в сниженной интонации — все говорит о пародийной интерпретации синтеза «антизма с романтизмом», манифестом которого стала картина Брюллова. На излете четвертого десятилетия XIX века «катастрофой», достойной изображения в брюлловской иконографии, становится домашний переполох перед семейным церемониалом. Но зачем это было нужно Федотову? Что именно он комментировал своей работой? А комментировал он изменение мировоззренческих категорий, происходившее как раз в то время.

На выставке Брюллова в Третьяковской галерее текстов много, однако не достает именно стилистических дефиниций, критического анализа. Кажется, что все изменения, происходившие в манере Брюллова с течением времени, мы должны воспринимать как должное. Например, в какой-то момент в текстах появляется «поздний романтизм», которому свойственно «глубокое проникновение в мир модели» — эти общие слова ничего не сообщают о различии между зенитом романтизма и той промежуточной ступенью, что отделяет его от историзма с бидермейером.

Что же такое романтизм вообще и в особенности то, что автор экспозиционных текстов называет «поздний романтизм»? Выведенный искусствоведом Михаилом Алленовым (с которым мы склонны соглашаться) императив романтизма — «созерцание всего под знаком целого» — предполагал необходимость выхватывать Zeitgeist эпохи, целое, не равное сумме частей и отдельных деталей прошлого. Так, изображение прошлого не сводится к скрупулезному и документальному воспроизведению деталей быта, но обязывает выхватить самую суть. Когда в силу вступает художественная и мировоззренческая парадигма, предполагающая видение стилей прошлого как сумму характерных черт, которые можно примерять и автоматически накладывать на современную основу, адаптируя под себя, — следует говорить о смене вех, о чем-то, не укладывающемся в романтическую категорию.

Академический салон середины — второй половины XIX века часто представлял зарисовку костюмированных сценок, разыгранных современниками: вместо панорамы истории большую популярность набирали камерные «сцены из жизни»: в случае Брюллова черты такого салонного, выхолощенного и нарочито костюмированного изображения присущи картине «Смерть Инессы де Кастро» с ее камерностью, оголтело сжимающим кинжал опереточным злодеем, рыдающими детками и полнокровной прекраснолицей страдалицей. Салонна также эротическая картинка «Диана, Эндимион и Сатир», ряд портретов «в декорациях», волей-неволей напоминающих современные семейные фотозоны, — и это все тоже «великий Карл». Стиль бидермейер, популярный в эпоху историзма, предполагал ориентацию на обывателя, пусть и состоятельного, пусть и родовитого, центром жизни которого являлся домашний очаг да семейные дрязги. Такой городской житель вполне мог разыгрывать дома с детьми и друзьями «живые картины».

Балаганные «живые картины» пародийны благодаря самой своей форме, контексту, который их окружает: площадной балаган позволяет явственно увидеть пространство несоответствия одновременно оперного и романтического «антизма» Брюллова и контекста, в котором эта патетическая трагедия разыгрывается. Пафос «живых картин» как воссоздания прекрасного здесь и сейчас подручными средствами лишь увеличивает это пространство несовпадения: сытые городские обыватели по праздникам изображают жителей Помпеи, гибнущих на руинах города. В рисунке «Крестины» Павел Федотов сталкивает эти два контекста — «романтический антизм» и рутинную бытовую неурядицу, — при помощи своих персонажей инсценируя «живую картину» Карла Брюллова. С одной стороны, вскрывается подноготная комического несоответствия бидермейера исторической живописи, а с другой, раскрывается «салонное» и развлекательное начало в самом «Последнем дне Помпеи». С иронической легкостью Федотов экстраполирует композицию Брюллова на балаганную бесхитростную сценку в духе бидермейера — здесь нет ничего трагического, есть лишь актеры-любители, исполняющие «живую картину» на протяжении всей своей жизни. Эта сепия интересна прежде всего не столько как социальная сатира или бытовая зарисовка, сколько как комментарий художника к парадигмальной смене стилей и мировоззрения, переход от романтизма к историзму, от большой истории к бытовым псевдоисторическим сценкам. Включение этого сюжета в рассказ о Брюллове дает возможность стилистически контекстуализировать его главную картину, а «живые картины» и популярность «Последнего дня Помпеи» предлагают новый ракурс при взгляде на всем известное полотно.

Кажется, что выставка «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» при безусловно великолепной подборке произведений страдает из-за попытки вместить весь спектр сложных образов и коллизий художника в узкую проблематику «где творил». Географическая принадлежность хоть и важна, но все же не столь принципиальна, как дух эпохи, как круг общения, как весь культурный контекст, окружавший художника, — на выставке они даны лишь намеками. Архитектурное решение также не позволяет по-новому концептуализировать фигуру Брюллова. Выставка «Великий Карл», недавно прошедшая в Русском музее, в сценографическом плане радикальнее: бирюзовый, напоминающий о фирменном цвете Tiffany & Co., триггернул общественность, привыкшую к нейтральным цветам. Ход спорный, а потому интересный, более того, концептуально оправданный: Карл Брюллов в какой-то момент стал настоящей суперзвездой, так что несложно представить его подписывающим контракт с модным домом. Конечно, построенная на такой ассоциации выставка рискует быть сопоставленной с недавно вышедшим байопиком Александра Пушкина «Пророк», тоже панегириком суперзвезде эпохи романтизма. И все же фешен-сдвиг в интерьерах Михайловского дворца как раз дает возможность остранить Брюллова. «Последний день Помпеи» был представлен там не только на бирюзовом фоне, но и в окружении шпалерного изобилия портретов кисти Брюллова. Картина-блокбастер в окружении зрителей, что лицезрели и воспевали ее. Картина-манифест в осаде мельтешащих лиц. Картина-делирий рядом с галлюцинозом клонов Юлии Самойловой. Такая странная, чуть подернутая салонной жутью драматургия одновременно точна по отношению к эпохе и абсолютно современна.

На выставке в Третьяковской галерее один из детских развлекательных стендов, тот, что с зеркалом, озаглавлен так: «Как смотреть и видеть?» Иронично, но именно в этом вопросе заключается подсказка о том, как можно было неординарно структурировать выставку классика. Случись это, мы получили бы своеобразный диптих: глянцевый галлюциноз Брюллова-суперзвезды в Русском музее и рефлексивный портрет ви́дения художника и эпохи в Третьяковской галерее.

Примечания

- ^ Отсылка к статье П. Н. Столпянского «Маг и чудодей С.-Петербургской сцены Андрей Адамович Роллер (1805–1891)».