Реконструктивизм

В московском Центре «Зотов» открылась выставка, вполне соответствующая термину «блокбастер»: проект «Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937» представляет широкую панораму художественных проектов, наверное, самой креативной советской эпохи — первых двух послереволюционных десятилетий. Здесь собраны как реализованные, так и оставшиеся частью утопического воображения архитектурные и градостроительные проекты, которые дополнены многочисленными художественными и документальными артефактами того времени. «Артгид» попросил историка архитектуры Владимира Калашникова рассказать про сам проект и про восприятие конструктивизма в современном обществе и культуре.

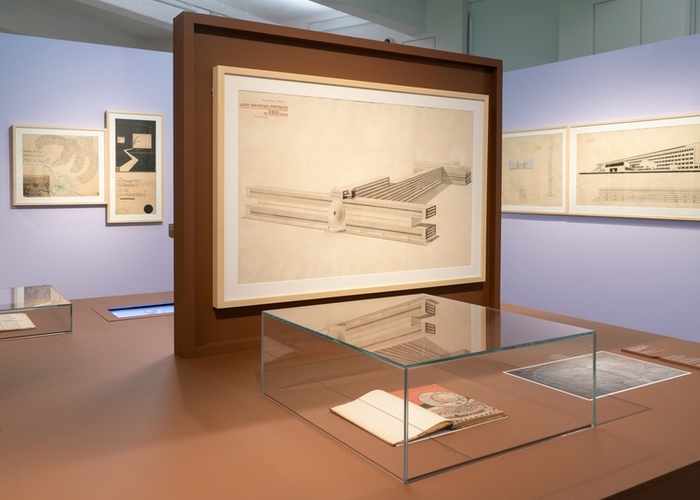

«Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917–1937» — новая выставка в московском Центре «Зотов» (кураторы — Полина Стрельцова и Ирина Финская). Глаголы «работать» и «жить» воспринимаются как императивы, указывающие, что начать надо именно с работы, а «жить» — потом. Призывы к действию ощущаются на протяжении всей экспозиции — один из стендов и вовсе озаглавлен «Работать, строить и не ныть». Выставка поймала правильную интонацию эпохи, готовой пожертвовать прошлым и настоящим (да вообще всем) ради светлого будущего. На примере Москвы, Ленинграда, Свердловска и Новосибирска показано, как радикальные теории переустройства быта воплощались в архитектуре. Дополняя главный — архитектурный — нарратив живописью, графикой, скульптурой, фотографией и кинохроникой, проект создает настоящую антологию жизни 1920–1930-х годов, развернутую на двух этажах центра.

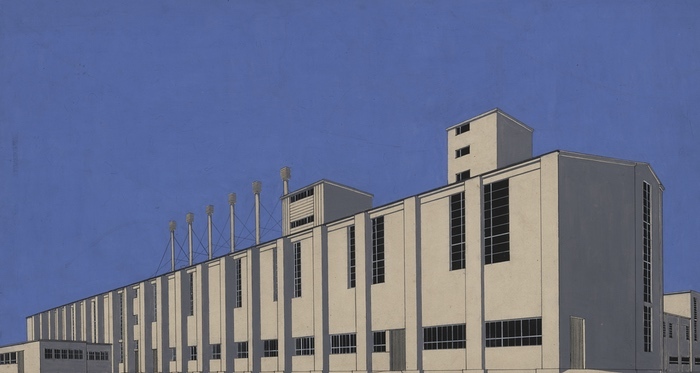

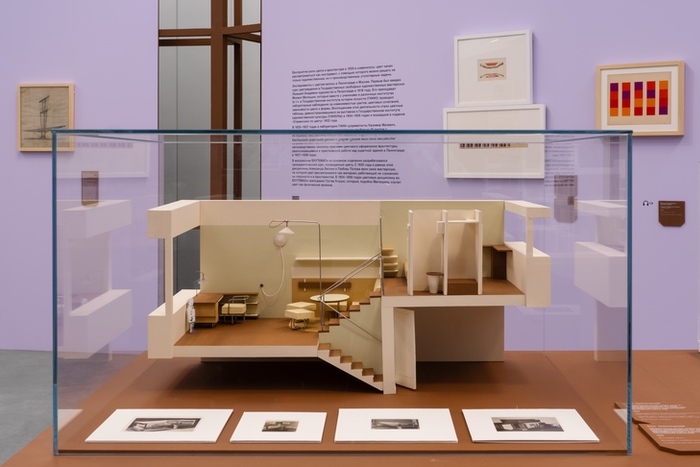

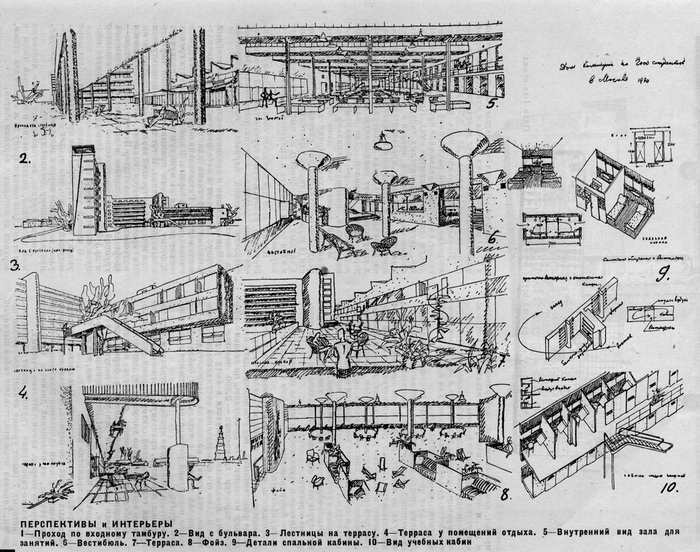

Первый этаж — наглядная демоверсия кругового графика жизни, составленного архитектором Николаем Кузьминым (чьи работы тоже включены в экспозицию). День начинается в спальном корпусе дома-коммуны, представленном макетом знаменитой ячейки F — двухуровневой, с внушительной кубатурой при относительно небольшой площади. Далее по расписанию зарядка, где-нибудь на крыше-солярии — фотографии Александра Родченко подсказывают, какой комплекс упражнений следует выполнять. После зарядки — завтрак, например, на фабрике-кухне на Ленинградском проспекте, первой в СССР. Динамика на снимках Родченко, документирующего и эту сторону быта, появляется в самых неочевидных местах и ситуациях: кухарки, обедающие люди, котлы и кафель. После завтрака — работа, к которой так призывает выставка и которая воплощена в образах заводов, чья монументальность, оголенные конструкции из железобетона наиболее точно отражали представления конструктивистов об архитектуре. У этой промышленности был и свой аромат, оригинально представленный на выставке запахами жженой резины или свежеположенного асфальта (естественные запахи сегодняшней Москвы). Избавлению от этих ароматов и приведению себя в порядок посвящен еще один раздел экспозиции — про бани-купальни. Проекты на выставке показывают, что баням придавали далеко не только санитарно-гигиеническое значение. Новый тип бани (баня-бассейн или баня-купальня) определялся как полноценное общественное здание, где предлагалось объединить банные и спортивные помещения.

В дневном графике совсем мало времени остается для досуга, который, между прочим, должен быть сосредоточен на целях просвещения: в клубах и дворцах культуры предполагалось «с помощью искусства заражать массу пафосом индустриализации». С этой целью был спроектирован Дворец культуры завода имени И.А. Лихачева (ДК ЗИЛ) в Москве. Упоминая его, кураторы словно обращают внимание на затихшие с 2020 года новости о реконструкции ДК.

Наконец, сон — настолько бесполезное времяпрепровождение с точки зрения эпохи и ее потребностей, что сравнивается со смертью. И для нее тоже уготована своя архитектура: проект петроградского крематория Ивана Фомина отражает идею радикального утилитаризма, согласно которой мертвому человеку буквально нет места на (в) земле. Проект Фомина так и не был реализован — как и сотни других архитектурных идей и замыслов, представленных в экспозиции. В этом заключается важная особенность выставки — она очень сослагательна, то есть наглядно демонстрирует, каким образом мог бы воплотиться проект авангарда. Главными фантомами оказываются два дворца — близких, но совершенно разных эпох: Дворец труда братьев Весниных и Дворец Советов, вернее, его итоговый проект авторства Бориса Иофана, Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха.

Утопии авангарда отдан второй этаж экспозиции, здесь она воплощена в виде макетов, эскизов и планов промышленных городов. К слову, изначально некоторые города возводить не планировали: проекты-фантомы были нужны, чтобы получать дополнительное финансирование на текущие стройки в регионах. В качестве примера можно привести историю со строительством соцгородка Башкомбината, которое началось в 1929 году рядом с Уфой. Проектированием занимался молодой архитектор Виталий Лавров — это была его первая крупная работа после вуза. Он придумал компактное поселение, состоящее из жилья переходного типа: многосемейные квартиры получили бы полноценные кухни, а малосемейные — кухни‐ниши. По оптимистичным планам архитектора, в дальнейшем все кухни уничтожались и быт перестраивался на полностью обобществленный. Проект так и не реализовали: он был очень дорогим и, более того, рассчитанным на строительство в течение 10–15 лет, что не соответствовало нетерпеливому настрою первых пятилеток. Тем не менее выставка убедительно показывает, что даже такая «виртуальность» советской архитектуры имела отложенный эффект. Из проектов, на которые не хватило средств в 1930‐е, но которые появились в дискурсе (и в документах), позднее выросли вполне реальные заводы, комбинаты и города. Разговор о невоплощенной архитектуре 1920–1930-х, спровоцированный кураторами, словно подталкивает к обсуждению невоплощенной культуры авангарда в целом, наследие которого сегодня часто пытаются распознать в самых разных проявлениях. Признание конструктивизма началось с корректировки способов его репрезентации: по каким объектам вообще выносятся суждения о конструктивизме? Если раньше он был представлен преимущественно возведенными и дошедшими до наших дней постройками, то сейчас все чаще в этот разговор включаются и невоплощенные проекты. Создатели экспозиции уловили эту тенденцию, используя ее в качестве главного методологического инструмента и таким образом раскрывая идеи утопий авангарда. Рассказывая об обобществлении быта, многофункциональных пространствах клубов и спортивных секциях бань, выставка наконец наполняет содержанием и смыслом прежде непонятые памятники конструктивизма.

В целом, проект «Работать и жить» хорошо показывает, что сегодняшний запрос на «вдохновляющий» конструктивизм имеет два глобальных выражения: эстетическое и идейное. Важно, однако, что исторически конструктивизм никогда не разводил эти понятия. Наоборот, закладывая идеи социального устройства, он порывал с традиционными категориями стиля. Действительно, конструктивизм — это не набор архитектурных форм и объемов, а это метод работы с ними, выражающий конкретные смыслы.

«Новый быт коммунизма перевоспитает, пересоздаст человека»[1]

Творческий метод конструктивистов ставил во главу угла рациональное обустройство пространства, невозможное без четкого понимания его назначения. Таким образом, функция здания определяла его конструкцию и форму — и впоследствии эстетические особенности. Алгоритм формирования новой архитектуры был следующим: в культуре появляется запрос на социально-бытовые практики (например, обобществленный быт), затем вырабатывается функционал, который должен учитывать возникшие социальные задачи, и, наконец, создается архитектурное пространство, организующее необходимые функции.

Ограничившись примером домов-коммун, можно попробовать описать основные принципы и условия формирования конструктивизма и социальных концепций авангарда. Жилищный вопрос и способы его решения, представленные на выставке в Центре «Зотов», особенно ярко отражают процессы поиска этой новой архитектурной формы, а также их мотивы. В первую очередь, скажем об экономическом факторе: нищета, разруха и отсутствие у большевиков финансовых ресурсов вынуждали общество в начале 1920-х годов самостоятельно заниматься собственным жизнеустройством. Именно в этих условиях стали возникать первые студенческие коммуны. Общежития-коммуны создавались как при различных предприятиях и учебных заведениях, так и стихийно — самими молодыми людьми, вдохновленными идеями обобществления быта и разрушения патриархальной семьи. Они появлялись в квартирах доходных домов, а то и в вовсе не приспособленных местах — старых казармах, заводских помещениях, кельях (например, Александро-Невской лавры). Писательница Вера Панова вспоминала о своих друзьях, которые объявили себя коммунарами и «поселились в ванной комнате какой-то коммунальной квартиры, один спал на подоконнике, двое на полу, лучшим ложем, занимаемым по очереди, была ванна»[2]. Устройство коммун подразумевало общие бюджет, кухню и мебель, осуществление взаимной помощи в работе и воспитании детей. Эти идеи поддерживались комсомолом, который обеспечивал коммунаров помещениями.

Важно, что импульс формирования коммун в начале 1920-х годов был именно экономическим: жить в них было выгодно, удобно, а порой оказывалось единственно возможным вариантом существования. Однако большевики по-своему интерпретировали это проявление жилищной катастрофы. Власть восприняла идею домов-коммун в исключительно выгодной для них логике — как пространственное воплощение марксизма: коллективизм, отсутствие частной собственности, равенство людей и пестование труда. В условиях сворачивания НЭПа дома-коммуны стали отличным аргументом в пользу устройства нового быта. Таким образом, определяется второй фактор — идеологический. Индивидуальное жилье (по-прежнему доступное, но далеко не всем) официально объявлялось мещанским пережитком мелкобуржуазных отношений.

Однако Маркс и Энгельс не создали в своих трудах проектов конкретных форм нового общественного взаимодействия, предполагая, что они могут появиться только за пределами капитализма и заранее предугадать их невозможно. Советская власть делегировала эти решения архитекторам. На рубеже 1910–1920-х годов государство создает необходимые институциональные механизмы, в которые начинают активно вовлекаться архитекторы и теоретики: Государственная академия художественных наук, ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН. Архитекторы, с одной стороны, занимаясь воплощением концепций марксизма-ленинизма, с другой, получили возможность относительно свободно трактовать пространные политические лозунги партийцев. Так сложился третий и последний фактор появления новой архитектуры — социокультурный. Архитекторы примеряют на себя роль организаторов жизни советского человека. В данном случае каждый из авторов выступал как носитель собственной идеи новой жизни.

Так, «Научная организация быта» (НОБ) Николая Кузьмина предполагала, что «во всяком жилье, а также в квартирном, мы имеем дело с определенным бытовым процессом (трудовым), который можно расчленить на разделы»[3]. Каждому разделу соответствует своя пространственная ячейка — это хорошо видно на примере дома‐коммуны на улице Орджоникидзе в Москве, спроектированного Иваном Николаевым по заказу Текстильстроя в 1929–1931 годах. Расположение и обстановка помещений были сформированы на основании расписания жизни студентов при максимуме коллективной деятельности. Каждый из трех корпусов определял распорядок дня: в спальном располагались двухместные спальные кабины (всего их 1008, размером 2,3 на 2,7 метра), изначально оснащенные лишь спальными местами и табуретами, в санитарном — душевые кабины, раздевалки и шкафы с личными вещами, в общественном, куда можно попасть по лестнице или треугольному пандусу, — ясли, общественная кухня и столовая, актовый зал, библиотека, комнаты для групповой работы, кабинки для индивидуальных занятий и терраса на крыше.

Однако функциональная программа (инструкция по применению), заложенная авторами архитектуры, далеко не всегда верно воспринималась ее пользователями. Довольно скоро спальные кабины стали заполняться разной кухонной утварью, книжными стеллажами и прочими «незапланированными» предметами. И без того маленькие спальные помещения оказывались невыносимо тесными. Обобществление быта принуждало к слишком плотной социальной интеграции: «Мы вселились в наш дом с энтузиазмом… и даже архи непривлекательный внешний вид “под Корбюзье” с массой высоких крохотных клеток-балкончиков не смущал нас: крайняя убогость его архитектуры казалась нам какой-то особой строгостью, соответствующей времени… Звукопроницаемость же в доме была такой идеальной, что если внизу, на третьем этаже… играли в блошки или читали стихи, у меня на пятом уже было всё слышно вплоть до плохих рифм. Это слишком тесное вынужденное общение друг с другом в невероятно маленьких комнатках-конурках очень раздражало и утомляло»[4].

Люди оказались не готовы к столь радикальной регламентации быта и жизни в целом. Практику домов-коммун подвергли осуждению в специальном постановлении ЦК ВКП(б) от 16 мая 1930 года «О работе по перестройке быта». К середине 1930-х годов теперь уже и левые идеи авангарда (а вместе с ним и конструктивизм) официально были признаны мелкобуржуазными пережитками. Архитекторы в своем стремлении полностью «срежиссировать» жизнь в создаваемом ими пространстве оказались очень самонадеянны — под стать утопическому характеру авангардной эпохи. Стремление к контролю и «жизнеустроительству» напугали и власть, которая к 1930-м годам не терпела подобных посягательств на роль организатора культуры.

Матч-реванш

Не получив сто лет назад общественного признания, конструктивизм словно пытается взять реванш в последние десятилетия. Выставка в Центре «Зотов» продолжает парад признаний конструктивизма и культуры авангарда. Однако в любом случае сейчас мы наблюдаем новое прочтение конструктивизма, в котором неизбежно переосмысляется оригинал. Более того, сегодняшняя адаптация конструктивизма оказалась бы максимально неожиданной и даже в чем-то неприемлемой для авторов первоисточника образца 1920–1930-х годов. Причем критика могла бы звучать с разных позиций.

Конструктивизм (как, впрочем, и советский модернизм) некрасиво и очень болезненно стареет, а потому романтизация руин в этом случае — по аналогии с классической архитектурой — невозможна. Обветшалые конструктивистские здания вызывают лишь эстетическое отторжение. Их реставрация могла бы рассматриваться как шанс на общественную «реабилитацию» и признание ценности за этой архитектурой. В то же время ее восстановление обнаруживает серьезное противоречие. Радикальный утилитаризм авангарда делает его культурно-суицидальным: если здание перестает служить задуманной функции — оно не нужно. Согласно этой логике Белую башню в Екатеринбурге следовало снести еще в 1960-е годы, когда ее вывели из эксплуатации. Однако разговоры о сносе, продолжавшиеся и в наше время, были пресечены мощным градозащитным движением. Белая башня стала негласным символом свердловской школы конструктивизма. Сегодня проводится сбор средств на ее восстановление. Так архитектура с нулевой терпимостью к наследию сама стала историческим наследием.

Современные архитектурные проекты отсылают к конструктивизму лишь стилистически: подчеркнуто геометричный объем со столбами-опорами и ленточным остеклением. Все это есть, например, в облике некоторых московских бизнес-центров. Архитектура таких зданий изначально ограничивает себя цитатностью, где мотив «борьбы призмы с цилиндром» — явная отсылка к ДК Зуева Ильи Голосова. Подобный метод скорее близок архитектуре историзма — абсолютному антиподу конструктивизма. Можно предположить, что подобный проект был бы разгромлен критикой 1930-х годов за «стилизаторство» или, того хуже, «формализм».

Сегодня «конструктивизм» — это бренд и товарный знак, который несет в себе коммерческий интерес. На примере современной архитектуры премиум-класса могут даже говорить о том, что «идея братьев Весниных получила развитие в деловых и творческих пространствах сегодняшней Москвы»[5]. Более того обобществление быта открыто называется недостатком философии домов-коммун. Поэтому сегодня речь идет не о «коммуне, а о комьюнити — сообществе соседей, сохраняющих доброжелательную дистанцию и готовых при необходимости поддержать друг друга»[6].

При этом абсолютно нормально, что конструктивизм как первоисточник ощутимо отличается от своей нынешней адаптации, ведь «прошлое, каким бы образом оно ни появилось, есть определенная разновидность прочтения настоящего»[7]. Важно появление общественного интереса к оригиналу, с которым многие плохо знакомы. Чем чаще девелоперы ссылаются на конструктивистский опыт, тем больше внимания привлекает то, что делали настоящие конструктивисты столетие назад. Причем не столь принципиально, соотносится ли эта девелоперская риторика с реальностью. Куда хуже и даже наивно упрекать подобные реминисценции в профанности или в исторической недостоверности. Это касается, например, критики в адрес проектов реставрации конструктивистских построек. Заслуги современных проектов измеряются в логике коммерческого успеха и общественного интереса. Именно этот интерес и формирует дальнейший спрос на авангард, на который институции отвечают соответствующим предложением. Год назад ответом была выставка «ДК СССР» в Манеже, сейчас — экспозиция в Центре «Зотов». Именно у таких проектов есть все шансы доходчиво и наглядно объяснить, что имел в виду, конструктивизм и наполнить смыслом ранее отталкивавшие строгие геометричные объемы рабочих клубов, ДК и фабрик-кухонь, которые, к счастью, еще есть в России. В результате наследие конструктивизма и советского авангарда в целом может стать даже более доступным (в когнитивном смысле), чем век назад. А значит, реванш состоялся.

Примечания

- ^ Александра Коллонтай. Из письма к Зое Шадурской. 7 июля 1930 года.

- ^ Панова В.Ф. О моей жизни, книгах и читателях. Л.: Сов. писатель, 1980. С. 88.

- ^ Архитектор Кузьмин. Проблема научной организации быта // Современная архитектура. 1930. №3. С. 14–16.

- ^ Берггольц О.Ф. Дневные звезды. Л.: Сов. писатель, 1959. С. 69–71.

- ^ Новое прочтение: современный конструктивизм в Москве XXI века // mydecor. 3 декабря 2022. URL: https://mydecor.ru/news/architecture/novoe-prochtenie-sovremennyi-konstruktivizm-v-moskve-xxi-veka/.

- ^ Там же.

- ^ Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 138.