Языком площадей

В независимости от функций, которые городские площади приобретают или утрачивают с течением времени, они неизменно оказываются не только сценой для поворотных событий в жизни государства, но и тихим зеркалом социально-политических изменений. О том, какие метаморфозы претерпевают площади, как они становятся местом столкновения интересов властей и горожан, а также об их взаимоотношениях с памятниками на примере Москвы рассказывает Владимир Калашников.

Владимир Ленин произносит речь на Красной площади в день празднования 1-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, 7 ноября 1918. Источник: discours.io

Владимир Ленин произносит речь на Красной площади в день празднования 1-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, 7 ноября 1918. Источник: discours.io

Феномен площадей Нового времени оказался успешной компенсацией разрушения старых общественных связей, определив иные формы причастности и вовлечения. Став закономерным следствием политической активизации общества, площади играли важную роль в контексте конструирования новых традиций. Европейские площади с их скульптурными ансамблями были одним из инструментов нациестроительства. В разных государствах принципы использования этого инструмента заметно различались. Характерной же для всех оказывалась всевозраставшая субъектность площадей в логике политических трансформаций. Как минимум весь XIX век площади служили колыбелью европейских революций или местом, с которых объявляли о наступлении новой эпохи, риторически низвергая прошлое. Таким образом воплотив в себе аффирмативные и субверсивные функции, ансамбли площадей обеспечили свою долговечность.

Топографический символизм площадей окончательно оформился в XX веке, в контексте волн демократизации и их откатов. Действительно, аффирмативность площадей, на которых воспроизводились одни и те же ритуалы, являлась ключевым механизмом тоталитарного популизма с его любовью к торжественным и массовым мероприятиям. «Палитры площадей», по Маяковскому, становились крайне действенным агитационным механизмом. Красная площадь в советской Москве, вымощенный Люстгартен в нацистском Берлине, пьяцца Венеция в фашистском Риме и другие подобные пространства служили антимодернистским актом морально-политического торжества. Однако они же и стали впоследствии общественной трибуной, с которой провозглашался кризис и, как правило, дальнейший демонтаж тоталитарных моделей. Заполненные людьми площади Солидарности, Свободы, Независимости конструировали особенно эффектные и трогательные образы «бархатных революций». Символическое значение переосмысленных мест памяти стало получать оформление в новой мемориальной культуре практически на всем пространстве бывшего соцлагеря. В Москве, где главным местом субверсивного доминирования стала Манежная площадь, коммеморативная тенденция если и проявилась, то в довольно специфических выражениях.

Право на доминанту

В 1990-е годы крах советской системы закономерно вызвал функциональный кризис московских площадей. Лишившись своего прежнего назначения, они становились исключительно реликтами ушедшей эпохи, ценность которых слабо признавалась ввиду новых нарративов. Тогда совершенное неприятие просторов центральных площадей вокруг Кремля (Манежной, Лубянской, Театральной, площади Революции), игнорирование их исторической ценности привели к довольно радикальным трансформациям этих мест — деструктивным и функциональным формам музеефикации, во всех случаях служившим целям забвения.

Краткосрочный, но весьма яркий период «репрессивного забвения»[1], как это называет Коннертон, пришелся на август 1991 года. Именно стихийность событий и наделила таким чрезмерным символическим значением все низвергнутые тогда монументы. Памятники стояли в знаковых местах — на центральных площадях рядом с административно-политическими учреждениями: памятник Павлику Морозову у Белого дома, Дзержинскому на Лубянке, Свердлову на площади Революции и Калинину на Воздвиженке. Их снос стал «мощной эмоциональной разрядкой», которая помогла кому-то поверить, что теперь он «живет в другой стране»[2].

Сейчас становится очевидно, что эмоциональный символизм этих скульптурных свержений, запечатленный на многочисленных фотографиях, оказался куда сильнее объективных изменений. Советское мемориальное наследие в Москве практически не пострадало. «Вытеснение» советского будет происходить не столь радикальными средствами демонтажа: места низвергнутых монументов довольно скоро начнут занимать функциональные, с точки зрения эпохи, предприятия. Павильоны автомобильных салонов, ресторанов и торговых площадок эффективнее всего уничтожают память о прошлом мемориальном назначении площадей. Исключением, хотя и весьма ярким, а потому часто обсуждаемым, оказывается Лубянская площадь, лишившаяся в августе 1991 года памятника Дзержинскому. После нескольких попыток реконструировать ландшафт площади она по-прежнему выглядит провокационно пустой. Но в этом случае отсутствие памятника не означает уничтожение памяти. Напротив — говорить о динамике изменений, располагающих к мифотворчеству, куда интереснее, чем просто фиксировать константу.

В свою очередь Соловецкий камень, установленный на периферии ансамбля Лубянки в 1990 году, и все связанные с ним историко-политические нарративы успели определить новую программу восприятия площади. Порывающий с канонами скульптурной традиции советско-российского официоза Соловецкий камень совершил мощнейшую культурную интервенцию, воплотившуюся в акции «Возвращение имен». Это редкий случай в современной России, когда площадь обрела право на субъектность. Попытки городской администрации лишить ее этого права оказываются безуспешны[3]. Однако пространственная интервенция по-прежнему невозможна. Предложения перенести камень на место демонтированного памятника Дзержинскому отвергаются властями. Очевидно, претензия на доминанту — часть государственной монополии, которая и по сей день реализуется с завидной регулярностью.

Как и раньше, мемориальная культура является определяющим инструментом в формировании нарратива площадей. Меняется лишь сюжет, теперь исключающий увековечивание представителей советской номенклатуры. Новыми фигурами коммеморации становятся православные святые, военачальникам времен империи и сами императоры. Неизменной остается традиция установки жанровых скульптур, памятников писателям, ученым, художникам, артистам, полководцам, офицерам, а также формирования целых мемориалов Великой Отечественной войны. Пространственная свобода становится недопустимой — она требует скульптурного заключения. Так, Славянская площадь, выделившаяся из некогда общего пространства площади Ногина, приобрела в 1992 году собственную доминанту в виде памятника Кириллу и Мефодию. Скульптурное оформление получает Спасопесковская площадь, где устанавливается памятник Пушкину (1993); площадь Серпуховская застава ныне обозначается памятником князю Даниилу Московскому (1997), Манежная площадь — памятником Георгию Жукову (1995), памятник солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, появляется на Трубной площади (1994) и т. д. В последующие годы тенденция принципиально не изменится, расширится лишь выборка скульптурных сюжетов. Традиция монументальной коммеморации представляется в этом случае органическим явлением.

Функциональная художественность

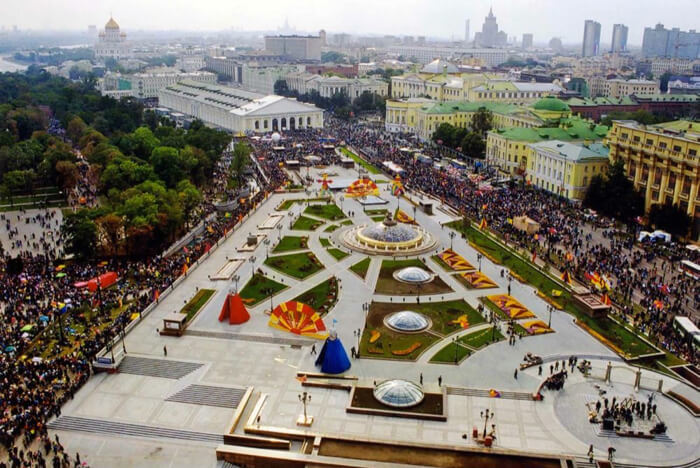

Довольно быстро функциональная целесообразность оснащения неосвоенных пространств площадей начинает соотноситься с художественно-эстетическими критериями. Преодолевается строгая дихотомия форм музеефикации и утилитарности, которую некогда фиксировали исследователи модерна и советских культурных проектов[4]. Например, подземный ТЦ «Охотный ряд» вместе с каскадом фонтанов в Александровском саду сочетает в себе эти два когда-то взаимоисключающих подхода. Новые коммерческие пространства возвращают ряду территорий функциональное значение, которым те обладали еще в начале XX века: до 1930-х торговые киоски, павильоны и ларьки заполняли собой все площади, мешая «целостному восприятию города» и его «архитектурных возможностей»[5] — художественности. Советский опыт реконструкций оформит эту «художественность» на практике. Возвращая функциональность, создатели ТЦ «Охотный ряд» в 1990-е годы прибегают к рудиментарной художественности. Каскадный фонтан в Александровском саду — попытка культурной компенсации коммерческого доминирования, которая встретила эстетическое отторжение в обществе[6]. Примечательно, что первоначальный проект реконструкции Манежной площади предполагал куда более интенсивную модель слияния музеефикации и функциональности. Планировались, с одной стороны, выведение реки Неглинной на поверхность, с другой — подземная автомобильная развязка на пересечении Тверской и Моховой.

В еще более радикальной форме музеефикации это стремление соотнести художественность и функциональность явило себя в построенном на площади Революции ресторане «Старая башня» (1997). Здание ресторана имитирует конкретный прототип — Варварскую башню Китай-города, разобранную в 1934 году. Крайне условно воспроизводя лишь некоторый силуэт Варварской башни, здание, таким образом, подчеркивает, что архитектурное соответствие оригиналу и уж тем более «восстановление» — отнюдь не самоцель этого проекта. Вполне достаточно воссоздать лишь некоторый визуальный стереотип — образ, который зритель воспринимает, не испытывая эстетического отторжения.

Объектом этой новой формы музеефикации становится восстановление многих дореволюционных памятников. Воскресенские ворота (1995), вновь разделившие Манежную и Красную площади, сами по себе нефункциональны. Служившие с XVIII века триумфальными воротами, сегодня они являются лишь структурным механизмом большой машины воспроизводства «старинности». Но не стоит думать, что такая форма музеефикации — изобретение постсоветской культуры. Это традиционная черта модерна, проявившаяся еще в европейских практиках реставраций XIX века[7]. Восстановление Триумфальной Арки в Москве (1966–1968) — пример советского опыта конструирования «старинности». К концу 1990-х годов эта «старинность» начнет свою экспансию на периферию, воспроизводя Царицыно, Коломенское и, наконец, выдумав архитектурный миф в виде Измайловского кремля. Тогда же в наиболее интенсивном виде запустится практика восстановления и возведения православных храмов.

Функциональность нулевых

Исторический центр зачастую обязывал и располагал к созданию или имитации художественно-культурных сюжетов. С отдалением от центра «старинность» и художественные качества становятся все менее необходимыми. Эти понятия уступают куда более значимым в условиях «потребительского бума» показателям рентабельности и количества продаж на квадратный метр. Именно так воспринимались неосвоенные площади, расположенные на важных транспортных развязках и узлах. Результатом этого переосмысления стало появление многочисленных торговых центров на месте бывших пустырей и парковок перед вокзалами и дорожными развязками. ТЦ «Атриум» у Курского вокзала (2002), «Ереван Плаза» у Серпуховской Заставы (2006) и «Европейский» у Киевского вокзала (2007) вызывали многочисленные споры еще на этапе строительства. Указанные постройки — завсегдатаи различных рейтингов, посвященных несостоятельным и неоднозначным московским проектам нулевых[8]. Помимо стилистической критики архитектурной программы этих построек, важным оказывается и дорожно-транспортный аспект, который не был учтен при строительстве ТЦ, но во многом определялся пространством площадей. Пустые и неосвоенные участки требовались для перспективного расширения улиц, строительства новых развязок и съездов. Подобную логику подтверждают и советские генпланы развития Москвы. Лишив транспортную инфраструктуру возможности потенциального расширения, построенные ТЦ лишь усугубили и без того напряженную ситуацию с дорожным трафиком. Стремление наделить площадь смыслом (символическим или экономическим) оказывается выгодным лишь в краткосрочной перспективе, впоследствии проигрывая моде, экономическим изменениям, а также новым социально-политическим нарративам.

Новые практики использования

Далеко не все изменения ансамблей площадей столь буквально определялись различными реконструкциями, восстановлениями или совершенно новой архитектурой. Пространства начали получать иные смыслы за счет изменения подходов к их использованию — тех действ и мероприятий, которые стали на них проводиться. Манежная и Красная площади с конца 1990-х служили концертными площадками для выступления рок-музыкантов. Тогда же конструируется ряд ежегодных традиций на Красной площади: военные парады 9 мая (с 1995), заливка катка зимой (с 2000) и фестиваль военных оркестров «Спасская башня» (с 2006). В основном Красная площадь формирует парадную символику военного торжества. В случае с парадами и фестивалями речь идет не просто о праздниках маршей, но о яркой динамике, которую площадь должна все время сохранять внутри себя. Образы восприятия площади намеренно противопоставлены друг другу: легкость движений на катке ярко контрастирует со строгим маршем военных и тяжестью бронетехники.

С 1990-х годов наиболее повествовательные советские символы начинают вытесняться именно новыми формами использования площадей. Вытеснение происходит разными способами. Так, мавзолей во время парадов на Красной площади аккуратно маскируют, заслоняя его со всех сторон соответствующими декорациями. Однако «стыд» за усыпальницу весьма условен: во время проведения «исторического парада» 7 ноября мавзолей ничем не драпируют и не обставляют. Довольно неожиданное и редкое стремление к исторической достоверности.

Переосмысление Ленина в виде внушительного мемориального наследия наиболее ярко проявилось именно в 1990-е. Памятник Ленину в Лужниках успел принять участие в президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 году, а также стать частью театральных декораций на фестивале пива. Фестиваль 1997 года, высмеивающий юбилей Октябрьской революции, был особенно гротескным. Сцена представляла собой больничную палату — «Дурдом имени 80-летия Октября». Центральное место занимал лежавший в койке Ленин, свесивший ноги над портретом Маркса и снабженный ночным горшком с надписью «ВЦИК». В палате с ним находились и другие «больные» деятели Октября.

Символическое низвержение советских идолов часто определялось общественными практикам использования пространств. Памятник Карлу Марксу на Театральной площади с 1990-х годов пользовался большой популярностью среди скейтеров. Традиция формировать локальные скейт-сообщества на площадях Ленина — характерная черта российского скейтбординга[9]. Самый большой монумент Ленину в Москве на Калужской площади с 1990-х служит главным спотом скейтбордистов. Подобное вернакулярное осмысление площади, выраженное в отказе воспринимать памятник как музейное пространство, провоцировало серьезные общественные конфликты[10]. Калужская площадь, получившая к 2000 году храм Казанской иконы Божией Матери, остается главной точкой сбора коммунистов во время первомайских шествий.

В борьбе за субъектность

Наименее ощутимые трансформации пережили площади с нейтральными нарративами. Например, Тверская и Пушкинская стали служить пространствами для различных фестивалей. (Здесь стоит отметить, что традиция оформления площадей светодинамическими инсталляциями, временными декорациями и арт-объектами особенно интенсивна в последнее десятилетие.) С конца нулевых эти же площади оказываются пространствами общественных выступлений. Право на субъектность, оспариваемое митингами и демонстрациями, объявляется незаконным и несанкционированным. У государства свой взгляд на топографию прав и свобод. В его оптике основать площадь Свободной России у Дома Правительства, являющуюся на самом деле пересечением разных магистралей, вполне достаточный коммеморативный жест. Общественная практика отвечает на это собственной топографией, куда попадают Триумфальная, Пушкинская, Лубянская и Трубная площади. Наиболее крупные пространства — Манежная площадь, площадь Революции и даже Болотная — со второй половины 2010-х годов оказываются практически недоступными для любых протестных выступлений. Эти площади ограничиваются исключительно аффирмативной функцией легитимации власти и уже упомянутых фестивалей. Претензия на субверсивный «Тахрир», «Майдан» и собственную Манежную начала 1990-х — часть такой же государственной монополии, как и претензия на пространственную доминанту этих площадей.

Даже там, где политические нарративы вторичны, но угроза «порядку», каким его понимают власти, присутствует — следует блокировка. «Яма» на Хохловской площади, ставшая народным топонимом, изначально задумывалась как общественное пространство, сочетающее элементы музеефикации и креативных индустрий. Востребованность площади оказалась в разы выше, чем ожидалось, а социальные противоречия лишь обострились. Не справившись с эксплуатацией пространства, власти предприняли ряд «ограничительных мер», которые в итоге уничтожили весь замысел «Ямы». Потеря «права на город»[11] в смысле Анри Лефевра выражается также в запретах использовать площади как споты для скейтбординга[12]. Сегодня площади обретают согласованный властями ограниченный набор функций. «Русский палимпсест», который удачно фиксирует Максим Шер, не допускается на московских площадях.

Для центральных площадей определяющей становится именно музеефикация в контексте формирования новых «реликтов». Если в 1990-е выборка объектов музеефикации ограничивалась дореволюционным наследием, то теперь историческая рецепция всеобъемлюща. К концу нулевых годов практически весь ансамбль Манежной площади начинает конструировать бренд «старинности», подразумевающий отныне и советское наследие. Новодел гостиницы «Москва» и реконструированный Дом на Моховой становятся значимыми объектами в контексте коммодификации памяти, изначально являясь очень повествовательными символами. Стереотип «старой Москвы», по которому ностальгируют многие, пользуется большим спросом. Разархивация этого стереотипа происходит с учетом современных условий рынка, в результате чего складывается образ «советского гламура». Совершенно выхолощенный и антиисторический, но привлекательный и коммерчески благозвучный, ностальгический туризм оказывается весьма конъюнктурным явлением. Качества старинности, которые он предъявляет современному рынку, рискуют сами скоро устареть. Как устарели в свое время (довольно быстро) жанровые композиции фонтанов Манежной площади, беззастенчивые запросы на русский стиль Измайловского кремля, так сойдет и спрос на монументальность и большой ордер. В этой динамике площади вновь и вновь будут переживать смысловой кризис назначения, но пока они работают исключительно как объекты государственной инициативы.

Примечания

- ^ Connerton P. Seven types of forgetting. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1750698007083889.

- ^ Higgins A. In Russia, They Tore Down Lots of Statues, but Little Changed. URL: https://www.nytimes.com/2020/07/07/world/europe/russia-statues-lenin-stalin-dzerzhinsky.html.

- ^ Коржова Д. «Мемориал» обвинил власти Москвы в срыве акции памяти жертв репрессий. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/19/784183-memorial.

- ^ Герман Люббе определял музеефикацию как выражение нефункциональности. Владимир Паперный противопоставлял категории художественности и архитектурного восприятия — функциональной целесообразности.

- ^ Дукельский Г. «“Малые формы” в реконструкции города // Архитектура СССР. № 12, 1940. С. 30.

- ^ Ревзин Г.И. Охотный ряд открыт до самой глубины. URL: https://www.kommersant.ru/doc/189438.

- ^ Например, при реставрации Собора Парижской Богоматери под руководством Виолле-ле-Дюка в 1841–1864 годах.

- ^ Кто владеет самыми противоречивыми зданиями Москвы? URL: https://www.the-village.ru/business/figures/237841-building?from=infinite_scroll.

- ^ «Встретимся на Ленина»: почему скейтеры всегда там, где памятник вождю. URL: https://daily.afisha.ru/cities/18117-vstretimsya-na-lenina-pochemu-skeytery-vsegda-tam-gde-pamyatnik-vozhdyu/.

- ^ Денис Мархасин об истории скейтбординга в Москве в 1990-х. URL: https://ongreenway.org/2018/11/denis-marxasin-ob-istorii-skejtbordinga-v-moskve-v-1990-x/.

- ^ Идея, в основе которой лежит право горожанина на равные с правительством возможности социальных, политических и экономических преобразований в городской среде.

- ^ Литой А. Полиция против досок: задержания на Международном дне скейтбординга в Москве. URL: https://ovdinfo.org/articles/2019/06/25/policiya-protiv-dosok-zaderzhaniya-na-mezhdunarodnom-dne-skeytbordinga-v-moskve.