Руки прочь от «Ветки»

Третьяковская галерея приобрела в свою коллекцию объект Андрея Монастырского «Ветка». Пользователи социальных сетей разразились гневными комментариями из разряда «это и я так могу» и «на что музеи тратят наши деньги». «Артгид» цитирует самые симптоматичные из этих комментариев, рассказывает о «Ветке» и приводит мнения экспертов, отвечающих на вопрос, в чем состоит ценность этого объекта.

«Ветка» Андрея Монастырского (1996) на выставке «90-е» на открытии Ельцин Центра, Екатеринбург, 2015. Фото: Екатерина Алленова/Артгид

«Ветка» Андрея Монастырского (1996) на выставке «90-е» на открытии Ельцин Центра, Екатеринбург, 2015. Фото: Екатерина Алленова/Артгид

Поводом к созданию этого материала послужило бурное обсуждение в Фейсбуке «Ветки» Андрея Монастырского в связи с ее приобретением Третьяковской галереей. Напомним, что 4 февраля 2020 года на пресс-конференции в ТАСС директор ГТГ Зельфира Трегулова, рассказывая о пополнении музейной коллекции в 2019 году, специально отметила, что «мы потеряли 1990-е годы», имея в виду пробелы в собрании, и что «Ветка» Монастырского (1996) — «принципиальная для Третьяковской галереи работа» (полностью пресс-конференцию можно посмотреть здесь). Дискуссия вокруг «Ветки» происходила в давно знакомом в сети тоне — с утверждениями вроде «это и я так могу», «найдено на помойке» и переходом на личности из разряда «кто ты такой и что ты сделал для искусства?». Отдельной темой стало уязвленное достоинство налогоплательщиков и разговоры о том, «что музеи позволяют себе за наши деньги», но в данном случае объект Монастырского был приобретен на доход от учрежденного ГТГ в 2019 году эндаумента. Тем не менее эти бесконечно зарождающиеся и быстро гаснущие споры вновь и вновь терзают один и тот же вопрос: «Что такое искусство?» Поэтому «Артгид» решил процитировать сетевые диалоги по поводу «Ветки», кратко рассказать о самом объекте и собрать по поводу него суждения экспертов. Авторов реплик из Фейсбука мы не указываем, но если кому-то захочется ознакомиться с полной версией этой пьесы, то это можно сделать здесь и здесь. Итак:

— Лист фанеры, четыре рулона скотча и ветка с московской помойки…Интересно, за какую сумму директриса Третьяковской галереи Зельфира Трегулова купила этот «шедевр»?

— Удивлению — нет предела! Кажется, что все ослепли и обезумели.

— Без сомнений, за такие приобретения надо наказывать! И пусть публично объяснят целесообразность таких закупок и цены таких шедевров.

— Досадно, что нас считают за недоразвитых, не понимающих «высокое» искусство… А вот впечатления от музея Фаберже греют меня второй месяц.

— Если что-то непонятно, это не значит, что это плохо... Прежде чем возмущаться и осуждать — может быть, стоит узнать контекст и постараться понять иную точку зрения?

— Я не сомневаюсь в том, что «искусствоведы» из группы поддержки «актуальной» помойки смогут, используя кучу искусствоведческих терминов, объяснить, то есть навешать лапшу на уши, в чем гениальность подобного «искусства». Они умудрились написать подобные объяснения даже о том, какое значение для мирового искусства имеет «акт» Павленского по прибиванию своего интимного органа к брусчатке Красной площади.

— А что для вас является искусством? Какие-то критерии, определяющие, что искусство, а что нет, у вас есть? Или вы с готовностью воспримете все что угодно в качестве произведения, если это будет представлено в выставочном зале с пояснительной табличкой?

— Посмотрев первую в Петербурге выставку западного модерного искусства (Пикассо, Матисс, Руссо, Вламинк), Илья Репин писал в газете «Биржевые ведомости» от 20 октября 1910 года: «Боже, что я здесь увидел!!! Не могу, перо не поднимается писать, не знаю, с чего начать». Дальше он охарактеризовал это искусство так: «цинизм западных бездарностей», «хулиганы, саврасы без узды, выкидывающие курбеты красками на холсте» и «дьявол, цинично оплевывающий сущность красоты жизни — природу». «Я совершенно убежден, — писал Репин, — что декадентом нарочито может быть только бездарный хам или психически больной субъект. В варварской душе хама вы видите ясно холодного скопца в искусстве». Далее Репин приписывает дьяволу такие слова: «Я заставлю прессу — великую силу — трубить этому искусству славу на весь мир: приедут миллиардеры из Америки, будут платить сумасшедшие деньги за этот легко и скоро производимый товар. Мы заполним им все музеи и частные галереи. Мы выбросим все, бывшее дорогим для вас, и вы поклонитесь моим мазилам ордена ослиного хвоста». (Л. Камышников в НРС [газета «Новое русское слово». — Артгид] от 21 февраля 1960 года).

— Теперь надо как следует охранять шедевр, а то уборщица ненароком вынесет в контейнер, люди же темные, дремучие, искусство не понимают, красоту не ценят.

— Идиотский пост, конечно. Покупается не предмет, а идея. Предметов много, а идей мало. Портретов, пейзажей и букетов на рынке за рубль пучок, покупайте.

— Какая там идея??? Мусор с помойки собирает! Вся рухлень, не уместившаяся в «гараже».

— Только не на деньги минкульта! Купите себе, и будете единственный обладатель ценной идеи! А минкульт пусть дает деньги на реставрацию, охрану и прочие нужды музеев.

— Никогда не считайте чужие деньги (вам они все равно не достанутся), а идеи — это вообще единственное, что в России осталось. И в данном случае музей сам решил, на что их ценнее потратить. Как сказал Михаил Борисович Пиотровский (специально для таких как вы), «музей сам решает что искусство, а что нет».

— «Музей сам решает что искусство, а что нет» — решение о размещении в здании Эрмитажа погани Фабра принимал сам Пиотровский, а не некий абстрактный субъект под названием Эрмитаж. То же самое происходило с поганью, которая стала выставляться в Пушкинском музее, после того как там появилась новая директриса Лошак. При Антоновой висящих под потолком музея лошадей и свалок кроватей перед входом не было. И кстати, деньги эти на выставочные проекты и на закупку произведений не чужие, а из российского бюджета или из пожертвований спонсоров ГОСУДАРСТВЕННОМУ музею! Чужими они для нас будут, когда Трегулова со своей зарплаты купит в свою квартиру эту «Ветку». Мы в этом случае только порадуемся за директрису Третьяковки и автора помоечной композиции.

— Да, потому они и директора музеев (в отличие от вас) и вас не спрашивают, что музею выставлять и что называть искусством. Как Эрмитаж, так и ГМИИ (как и все крупные мировые музеи) открыли у себя отделы современного искусства и гордятся тем, что идут в ногу со временем, а не превращаются в пыльный склад прошлого.

— В отличие от вас, Пиотровского и директрисы Пушкинского, у меня есть специальное художественное образование!

— Это вас не спасает, увы (судя по вашим репликам), так как ваше образование получено, видимо, в глухое советское время и так и застыло в том времени. А время то изменилось, нравится вам это или нет.

— Увы, явно изменилось, и не в лучшую сторону, любитель вы наш прибитых к тротуару я.ц Павленского, а также унитазов и банок с дерьмом художника как предметов «современного искусства».

— Ну вот видите, как вы застыли в вашем образовании. Перечисленные вами работы — Марселя Дюшана «Фонтан» сделана в 1917-м, Пьетро Манзони в 1961-м, то есть больше 100 лет назад и 60 лет назад. Они уже давно стали музейной классикой! Но, как мы видим, пробивают мозг до сих пор. Значит, работают! Ну и вам как-то надо сдвигаться и совершенствоваться, изучать и узнавать новое. Образование (которым вы так гордитесь) без этого быстро стареет и обесценивается.

— «Но, как мы видим, пробивают мозг до сих пор». Дерьмо в банке в качестве «шедевра» не может не произвести впечатление. «Ну и вам как-то надо сдвигаться…». Вы мне советуете сделать кучку в бокал или в банку (например) и отнести данный «объект» к Трегуловой или Пиотровскому?

— Нет, вы уже опоздали на 60 лет, и ваше дерьмо никому не нужно.

— Появился такой лозунг: «Искусство — не для искусствоведов, а для народа!» Каждый может судить, что прекрасно, а что — нет. Для этого не нужно иметь специальное образование.

— Да, у себя дома среди единомышленников вполне возможно, но история искусства пишется в других местах. Вообще гордиться консервативностью и не сдвигаться в понимании процессов, происходящих в искусстве и культуре, как-то, по меньшей мере, бессмысленно.

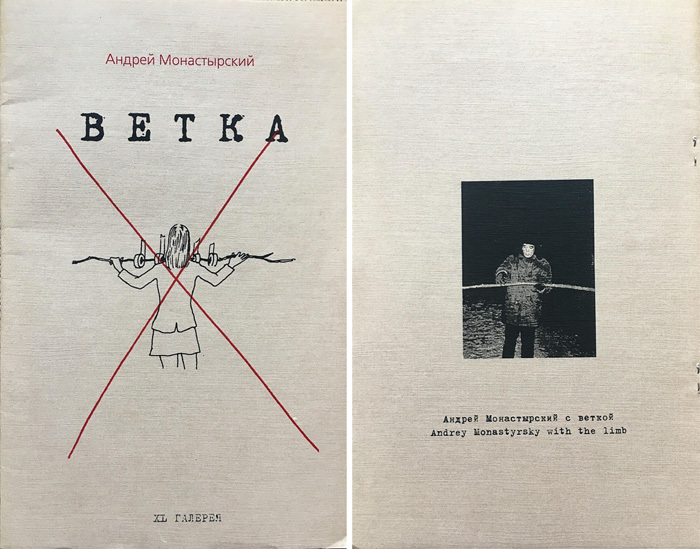

Объект Андрея Монастырского впервые был представлен на выставке в московской XL Галерее в 1996 году. Тексты для выставочного буклета были созданы основательницей галереи Еленой Селиной и куратором Иосифом Бакштейном. С тех пор «Ветка» неоднократно экспонировалась, причем объект существовал в нескольких созданных в разные годы версиях, из которых сохранились две: одна — собственность автора, вторая — та, что приобретена Третьяковской галереей. В 2005 году к международной выставке «Рефлексия», прошедшей в Государственном центре современного искусства, сам Монастырский написал к «Ветке» пояснительный текст.

Андрей Монастырский о «Ветке»

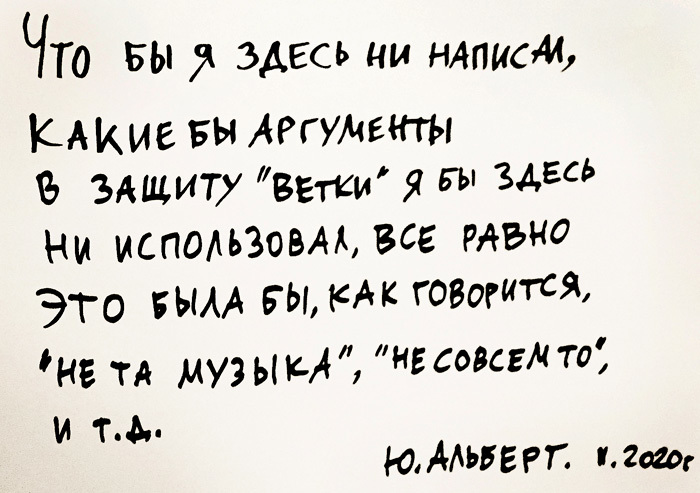

«Ветка» — акционный «музыкальный» объект (инструмент) одноразового использования для получения звука разматывающегося скотча. Однако она задумана таким образом, что этот звук присутствует только как возможность. Во всяком случае, при первом показе этого объекта со стороны зрителей не было попыток размотать скотч с помощью ветки (потянув ветку вниз) — причем если это сделать, то объект будет разрушен. Можно сказать, что этот объект — одновременно и партитура возможного аудиодискурса. Партитурность его построена таким образом (через текст о Штокгаузене и Веберне), что у зрителя, в принципе, и не должно возникнуть желание потянуть за ветку, поскольку заданная в тексте интонация указывает, что и всякое действие с веткой — это будет «что-то не то», «не та музыка» и т. п.

Таким образом, мы имеем дело с объектом, построенном на самой границе эйдоса и мелоса. Одновременно здесь созерцаются и образ ветки (изобразительная предметность), и звук «пойманной тишины» (дискурсивный горизонт возможности музыки).

А. Монастырский. 16.02.2005

Елена Селина. Почему я боюсь Андрея Монастырского

Когда-то в школьном детстве по рукам ходил тест, один из главных пунктов которого гласил: «Что бы Вы сказали Пушкину, если бы случайно столкнулись с ним в ситуации, когда невозможно ничего не сказать?» В зависимости от ответа, испытуемый трактовался как человек смелый, не очень смелый или совсем слабак.

Именно тогда, безусловно, оказавшись в лагере слабаков, я поняла, что даже если бы он был очень добр ко мне, я не сказала бы ни слова. Когда я задумалась о природе возникновения этого своеобразного паралича, я вычленила две причины: наличие и наслоение мифов и легенд вокруг личности поэта, подтверждающих и гипертрофирующих его несомненную значимость и, что непостижимее, возрастающую силу и гибкость каждого периода его творчества, без спадов и досадных стратегических промахов. Он ни разу не дал мне сомнительной роскоши отметить его тактическую ошибку, творческий сбой. Он всегда, при несомненном постоянстве, неожиданен и нов. И всякий раз, хочу я этого или нет, невольно сливаюсь с черепахой, которая никогда не догонит Ахиллеса. Я боюсь Андрея Монастырского, потому что вокруг его личности за недолгую историю московского актуального искусства сложилось множество мифов и легенд, взаимоисключающих, но доселе увлекательных. Я молчу об Андрее Монастырском, потому что со времени поразившего меня «Пальца» и «Фета и Тютчева» любое его высказывание, при кажущейся простоте, подобно сложной шахматной задаче.

Наверное в «погоне за ускользающим смыслом» я несомненно снова проиграю, но теперь я могу, преодолевая интерпретационный столбняк, по крайней мере, показать его великолепную «Ветку», являющуюся, на мой взгляд, лаконичным и многозначным шедевром московского актуального искусства.

Текст для буклета к выставке «Ветка» в XL Галерее, Москва, 1996

Иосиф Бакштейн. Что такое «Ветка» Монастырского?

В диалоге «Внутри картины», где-то в 1986 году, анализируя работу Андрея Монастырского «Палец» — объект, благодаря конструкции которого зритель указывал сам на себя своим собственным пальцем, — мы обсуждали различные эстетические пространства, связанные с «картиной». Среди этих пространств фигурировало и даже доминировало метафизическое пространство — измерение, где происходили «истинные события», а поверхность картины, изображение лишь фиксировало эти события. Но проблема состояла в том, что «истинное» в традициях московской концептуальной школы всегда было равнозначно «ложному» и даже неотличимо от него.

Адепты концептуализма всегда воспринимались окружающими как люди «абсолютно лживые», т. е. провозглашающие ложь (относительное соответствие понятия своему предмету) принципом искусства. Ложь как условие жеста и речи в тексте выглядит как непрерывное скольжение смысла, как комментарий, ставящий своей целью затемнить смысл комментируемого. Патриот говорил бы здесь об «указании на иное».

Ветка Андрея Монастырского, конечно, не ветка Палестины, а скорее ветвь власти, которой обладает Монастырский как один из трех источников и трех составных частей московского концептуализма. «Ветка» продолжает линию «Пальца», но в измененном эстетическом пространстве. Сегодня это пространство сократило степени своей свободы, адепты современного искусства, разделяя судьбы своих современников, стали «плоскими», по выражению Монастырского, как кредитные карточки, по сравнению с «объемными» художниками его поколения. Но если это так, то что такое «щель» банкомата?

Текст для буклета к выставке «Ветка» в XL Галерее, Москва, 1996

«Артгид» обратился к экспертам, задав им вопрос, в чем, на их взгляд, состоит ценность «Ветки» Андрея Монастырского и почему она должна войти в коллекцию главного музея русского искусства. Вот ответы экспертов.

Анатолий Осмоловский, художник

Монастырский — это наш Дюшан. Я таких художников называю парадигмальными, то есть закладывающими новые парадигмы в художественном производстве. Прадигмальный художник обычно делает очень простые работы, освобожденные от какой-либо декоративности, ремесла, не говоря уж о «красоте». Когда такой художник привлекает к себе внимание неразвитого зрителя, он вызывает резкое негодование. Собственно, Малевич возмущает до сих пор (прошло уже 100 лет).

Теперь конкретно о работе. «Ветка» представляет собой выставленный звук. То есть если потянуть за ветку вниз, то мы услышим характерный звук — треск разматывающегося скотча. В данном случае визуальные составляющие второстепенны (хотя стилистика выдержана довольно последовательно). Еще что важно — в этой работе скрыто действие. Ведь для того, чтобы мы услышали этот звук, кто-то должен взяться за ветку и потянуть вниз. Пока этого никто не сделал. То есть можно сказать, что экспонирована потенциальная интервенция.

Что напрягает профанных зрителей в подобном искусстве? Прежде всего, они понимают искусство как ремесло, то есть что-то технически сложное и желательно сделанное из драгметаллов. Недаром в критике всплывают воспоминания о декоративном искусстве Фаберже. Искусство, подобное «Ветке» Монастырского, поражает испуганных людей, которыми управляет страх. Они ищут «незыблемые основания» во внешнем умении художника и в драгоценных материалах. Подобное искусство ценится архаичным сознанием в странах нестабильных, где академическая культура неразвита, а музейная структура может быть разрушена или не обладает должным авторитетом. Действительно, тогда последним прибежищем остаются драгметаллы. Россия сейчас стремительно вступает в период радикальных и очень болезненных изменений. И работы типа «Ветки» еще более заостряют этот предстоящий конфликт.

Валентин Дьяконов, куратор, арт-критик

«Ветка» Андрея Монастырского наводит на ряд интересных размышлений и тем, что она собой представляет (найденный объект, ready-made), и своим сюжетом (посвящение додекафоническому композитору Антону Веберну). Количество случаев, когда в массовых СМИ современное искусство представляют складом ветоши или полем действия агрессивных, жаждущих крови перформеров, обратно пропорционально числу реди-мейдов и акций с насилием в истории западного и уж тем более русского искусства. Вещей того и другого типа очень мало. Помню, как на волне возвращения Михаила Рогинского в Россию в начале 2000-х его объявляли и родоначальником поп-арта, и автором первого реди-мейда в искусстве России XX века. Рогинский терпеливо объяснял в интервью и на открытиях своих выставок, что в СССР не могло быть поп-арта, потому что не было общества потребления, а «Красную дверь» он не нашел, а заказал плотникам, и следовательно, сам объект и его цвет скорее экспрессивны, нежели тавтологичны, как у настоящих реди-мейдов. Хорошо, поп-арт, допустим, действительно появляется только там, где есть конкуренция брендов и упаковок. А где появляется реди-мейд? Почему Рогинский не смог просто взять и выставить чью-то дверь?

Возникновению реди-мейда у Дюшана предшествуют три события. Первое — введение технического рисунка в обязательную программу начальных школ Франции в начале 1880-х годов, осуществленное под влиянием общественного запроса на новые навыки. Второе — открытие первых универмагов готовой одежды в Европе и США (1860–1880-е); отнесем это к развитию общества потребления, которое породило и поп-арт. Третье — баронесса Эльза Фрейтаг фон Лорингофен прислала писсуар, подписанный R. Mutt, Дюшану, а он выставил объект как свою работу (1917). Последнее обстоятельство уводит нас к другой актуальной теме, связанной с тем, какие занятия позволялись джентльменам, а какие — дамам в индустриальную эпоху, развивать ее следовало бы в другом месте и масштабе, но помнить о подмене надо.

Три исторических условия возникновения реди-мейда не уникальны для Франции или США. В дореволюционных гимназиях Российской Империи черчение стояло в учебном плане чуть ли не с момента их появления. Первые универмаги в Санкт-Петербурге и Москве открылись в конце XIX века. Талантливых художниц, у которых можно было красть идеи, в русском авангарде работало много. Принципиально иным было отношение к труду, технологиям и выставкам, вернее, взаимосвязи между коммерческим предъявлением товара и его изготовлением. Школьное образование, исключительность навыков и возможность получения хорошего места на рынке профессий были крепко связаны между собой и не скованы сословными ограничениями типа «закона о кухаркиных детях». Через это европейский рынок труда включался в гонку устаревания профессий, описанную Пьером Бурдье в «Формах капитала»: «То, что тот же самый объем инвестиций в образование оказывается все более производительным, является одним из структурных факторов обесценения (инфляции) квалификаций». Это значит, что если необходимые в обществе навыки быстро становятся частью всеобщего образования, овладение ими отнюдь не гарантирует хорошего места, и требования к высокооплачиваемым должностям повышаются. Дополнительным фактором становится автоматизация, выводящая все большее количество рабочих и служащих из зоны гарантированного устройства на работу.

Отражением этого процесса в искусстве стала депрофессионализация, то, что Клэр Бишоп называет de-skilling. По Бишоп, это «экономический процесс, в ходе которого спрос на квалифицированный ручной труд резко сокращается благодаря механизации». В изобразительном искусстве, считает Бишоп, de-skilling отчетливо проявился в 1980-е, с появлением концептуальной фотографии, отказавшейся от эффектных композиций и богатства светотени, но начался еще с реди-мейда. В сфере перформанса и современного танца этот de-skilling, интерес хореографов к непрофессиональным танцовщикам («просто людям») сопровождается и «диалектическим двойником», как говорит Бишоп, а именно, повышением качества и сложности обрамляющей произведения риторики (авторского и кураторского текста). Эта «лингвистическая виртуозность», в терминах Бишоп, превращает любую степень формальной очерченности произведения в высокое искусство. Именно что высокое: на уровне массовом действуют другие «диалектические двойники».

Из этих выкладок о труде и рынке вытекает одно важное следствие. Люди в аудитории культурной индустрии, рассуждающие о реди-мейдах в духе «разве это искусство» и «мой ребенок тоже так может», скорее всего, нервничают относительно своих навыков и адекватности меняющимся требованиям рынка труда. Наглядная, гиперреалистическая, я бы сказал, демонстрация de-skilling, каковой является реди-мейд, вызывает у них ужас. Обычно, помимо виртуозности, они ждут от произведения искусства еще и «души», и тут мы оказываемся в сфере онтологических тонкостей, не подпадающих, как кажется, под экономический и биологический детерминизм. Можно предположить, чисто спекулятивно, что реди-мейд экзистенциально невозможен там, где у вещей есть душа (культуры анимизма, панпсихизма), и там, где душа есть у художника. В анимизме ты просто не можешь взять и выставить предмет на всеобщее обозрение, это его убьет. Во втором случае есть множество интересных нюансов. Случай России таков: душа понимается как трансцендентная субстанция, существующая независимо от тела, которое она лишь на время одушевляет. Это позволяет несерьезно относиться к правам тела, оно может быть закрепощено, продано и убито, душа же, с божьей помощью (а в XX веке — с помощью памяти), вечна и не убывает. Чтобы душе проявиться при жизни тела, нужны приемы, удостоверяющие ее трепетную, живую — домодерную — природу. Как подпись на документе: она может быть и электронной, но предпочтительна размашистая графика в духе рисунков Пушкина на полях.

Идеальные условия возникновения реди-мейда складываются в text-based и check-based обществах, где нет пиетета перед трансцендентным, мир — текст, доказательство существования других людей — подтверждение банковского перевода, а не секс или религия. На стыке text-based и check-based сред, Марселя Дюшана и американского консюмеризма рождается понятие о реди-мейде и практика его воплощения. Кажется неслучайным, что Маурицио Каттелан организовал премьеру своей «Комедии» именно на ярмарке в США. Вот и «Ветка» Монастырского существует в разрезе неумолимой исторической необходимости. В год ее создания «Художественный журнал» публикует беседу Монастырского и Юрия Лейдермана, в которой основатель «Коллективных действий» рассказывает о своей погруженности в компьютерную игру и компьютер вообще: «…компьютер фундирует именно текстообразование, и даже образы, возникающие в компьютерной анимации, я считаю именно текстовыми. Это тексто-образы в отличие от тех, что возникают при рисовании, что называется, от руки. Ведь изображение на компьютере создается на языке ASCII». Непосредственное взаимодействие с text-based информационной архитектурой, возможно, накладывалось на ощущение того, что впервые за многие века на территории России души как таковой уже и нет.

Но почему именно Веберн? Почему не Шенберг, чьи квартеты несколько больше напоминают рваный кашель разматывающегося скотча? Ответить на эти вопросы здесь и сейчас не представляется возможным, и мы оставим их для другого текста.

Ян Гинзбург, художник

«Ветка» — уникальное произведение современного искусства, известное за пределами художественной среды и имеющее определенное влияние на современную музыкальную сцену.

«Ветка» в творчестве А.М. стоит в ряду других его нонспектакулярных инсталляций и объектов. Ветка одновременно проста и сложна. Наиболее простой путь понимания работы — это следовать описательному тексту, который оставил автор. Именно этот текст следует использовать в качестве экспликации к работе. Ветка считается инсталляцией, но также может рассматриваться как объект или ассамбляж. Ветка — графична. Ветка как инсталляция близка к рисункам инсталляций Д.А. Пригова (с учетом того, что эти инсталляции не должны были быть реализованы, а скорее должны оставаться намерением, проектом, планом). В данной работе «намерение» — извлечение звука (резкое движение ветки вниз, при котором возникнет звук отрывающегося скотча), в процессе которого работа, по мнению автора, будет уничтожена. По мнению Иосифа Бакштейна, «Ветка» осталась нетронутой, потому что символически обозначает власть А.М. и его авторитет в художественной среде.

Ветка — внедемонстрационный объект (выходящий за поля фанерного демонстрационного щита), указывающий на лист бумаги с текстом: «Какой бы отрывок из статей Штокгаузена о Веберне я бы здесь ни использовал, все равно это была бы, как говорится, “не та музыка”, “не совсем то”, и т. д...» Этот текст говорит о некоторой сложности в описании музыки, примерно такого же свойства, с которым столкнулся Теодор Адорно в «Философии музыки». Ветка, впервые показанная в 1996 году, встает в один ряд с таким объектом А.М. как «Музыка согласия». Переход от «Музыки согласия» к «Ветке», можно сравнить с переходом от черно-белой документации к цветному снимку, что стало характерно для документации более поздних акций «Коллективных действий». При этом образ скотча также может считываться как аналоговая бобина с пленкой (что также говорит о некоторой «документальности» работы).

«Ветка» – это ветка и не более того, что и следует из названия работы. Существует снимок, на котором А.М. находит саму ветку для инсталляции. Как часто случается во время контакта с работами Андрея Монастырского, не объект становится частью зрителя, а зритель становится частью объекта. «Ветка» — медитативный объект, она погрузит зрителя в размышления о природе музыки и искусства. В качестве нового поступления в коллекцию Третьяковской галереи «Ветка» Монастырского продолжает традиции русского искусства, перекликаясь с «Веткой» Александра Иванова.