Поэзия и проза художников: от Константина Коровина до Павла Пепперштейна

В свет вышли сразу две книги, меняющие наше представление о феномене под названием «проза художника»: издательство «Все свободны» выпустило книгу Александра Бренера «Ка, или Тайные, но истинные истории искусства», соединившую в себе автобиографию и культорологические эссе, а в рамках издательской программы Музея современного искусства «Гараж» вышел сборник рассказов Павла Пепперштейна «Эпоха аттракционов». «Артгид» рассказывает о новых книгах Бренера и Пепперштейна и о месте художественной литературы в практиках других художников.

Павел Пепперштейн. Книга «Эпоха аттракционов». Courtesy Музей современного искусства «Гараж»

Павел Пепперштейн. Книга «Эпоха аттракционов». Courtesy Музей современного искусства «Гараж»

Павел Пепперштейн

Эпоха аттракционов

(М.: Музей современного искусства «Гараж», 2017)

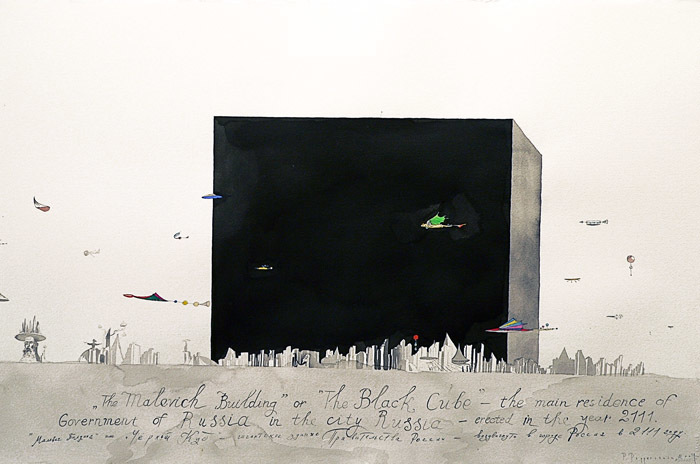

Книги Павла Пепперштейна, одного из основателей объединения «Инспекция “Медицинская герменевтика”», удивительным образом балансируют между залихватским бредом, который отличал лучшие его литературные опыты («Мифогенная любовь каст», «Свастика и пентагон»), и утомительной чушью («Пражская ночь»). В «Эпохе аттракционов» и того, и другого с избытком. Сборник соединил в себе тридцать шесть рассказов, в которых Пепперштейн рисует мир «грандиозных сооружений, созданных под диктовку психоза». Он обращается к большим нарративам, тем самым аттракционам, опыт прохождения через которые в будущем станет обязательным условием существования каждого существа. Так могла бы выглядеть проза Зощенко, увлекайся он антиутопиями.

Пепперштейна, как и прежде, интересуют сказки и мистика, но мышление его при этом становится все более катастрофичным. Его новым рассказам свойственен особый род меланхолии, идущей рука об руку с детскими страхами, пробивающимися сквозь самый прочный галлюцинаторный панцирь. Именно они в его прозе обретают форму фольклорных образов, которые нередко принимают за психоделичность. Древние миры переплетаются здесь с футуристическими видениями, а современность предстает в виде руин, доставшихся будущим поколениям: в котловане, который остался от Венеции, раскинулся вселенский базар, дом правительства превратился в архитектурную копию «Черного квадрата».

Пепперштейн лепит свой футуристический текст, исходя из утраты ощущения принадлежности к современности. Похожим образом действует и Виктор Пелевин — не зря они оба проходят по статье «психоделический реализм», то есть имеют дело с химерами и иллюзиями повседневности. Правда, если Пелевин исследует засоренное взбесившейся культурой сознание, то Пепперштейна интересует только взбесившаяся культура. Поэтому предметом его литературных опытов, как правило, становится мифотворчество само по себе. В этой страсти к культурологическому кусочничеству заключены и сила, и слабость Пепперштейна: роящиеся в его голове образы бывают удивительно точными, но всем им совершенно не к лицу законченная литературная форма. Точно так же его живопись нередко теряется на здоровенных холстах.

* * *

Константин Коровин

То было давно… там… в России…

(М.: Русский путь, 2010)

К писательству «русского импрессиониста» Константина Коровина подтолкнули жизненные обстоятельства: в 1923 году уже перешагнувший шестидесятилетний рубеж художник, востребованный театральный декоратор (главный художник Императорских театров — шутка ли?) и педагог был вынужден с семьей эмигрировать во Францию и искать дополнительный заработок. «Вы устали от революции, я понимаю. Вам следует уехать за границу. Конечно, мы не можем предоставить вам для этого средства», — вспоминал Коровин слова Луначарского и свой отъезд из России. Тоска по родине, которой художник мучился до последних дней, вылилась в воспоминания и рассказы, составившие самое полное на данный момент собрание его прозы.

Воспоминания Коровина строятся по классической толстовской схеме «Детство, отрочество, юность»: дореволюционная Россия, учеба в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где судьба свела его с Саврасовым и Поленовым — учителями, привившими молодому Коровину умение чувствовать природу и жанр пейзажа. В этот период у него формируется та картина предельно одушевленного и мерцающего мира, что нашла выход как в живописи, так и в литературных трудах Коровина. О годах, проведенных в России, он неизменно пишет с ностальгией, раз за разом перебирая образы прошлого. Здесь есть воспоминания о Врубеле, Чехове и Левитане, а также короткие рассказы, которые Коровин писал для выходивших в Париже русских газет «Возрождение» и «Иллюстрированная Россия».

Эмиграция была отмечена лишь трагическими событиями в жизни художника: болезнью жены, нищетой и потерей лучшего друга, Федора Шаляпина. Последнему посвящена книга «Шаляпин: встречи и совместная жизнь», опубликованная во втором томе издания. Хотя жизнь Коровина нельзя назвать безоблачной, его художественные произведения пестрят яркими красками под стать живописным работам. Большая часть рассказов Коровина, как и мемуары, посвящены его жизни в России. В них по-своему проявляется его способность вслушиваться в поэзию города и преображать даже самый простой репортажный материал.

* * *

Евгений Кропивницкий

Избранное. 736 стихотворений и другие материалы

Составление и комментарии: И. Ахметьев

(М.: Культурный слой, 2004)

Евгений Леонидович Кропивницкий, вокруг которого в 1950–1960-х собрались поэты и художники, составившие «Лианозовскую группу», связал буйно цветущее искусство начала XX века с загнанной в подполье неофициальной советской культурой. В юности Кропивницкий был увлечен символистами, выделял Александра Блока, Федора Сологуба и Валерия Брюсова. В живописи предпочитал Врубеля и Борисова-Мусатова. В зрелости был близок с поэтами Игорем Холиным и Генрихом Сапгиром, оказал влияние на Яна Сатуновского, Всеволода Некрасова и Эдуарда Лимонова, метко прозвавшего Евгения Леонидовича «советским стоиком». При жизни его стихи почти не публиковались и ходили преимущественно в самиздате. Лишь в 1977 году в Париже вышел небольшой сборник произведений «Печально улыбнуться».

Стихи Кропивницкого отличает ярко выраженное поэтическое несовершенство, бросающаяся в глаза антилитературность. В них не встретишь никаких украшательств. Схожую лаконичную эстетику разрабатывал Николай Олейников, который привнес в поэзию 1920–1930-х годов шутовские экспромты, дурачество и детскость («Колхозное движение, как я тебя люблю, // Испытываю жжение // И все-таки терплю»). Бесстрастная «барачная» поэзия Кропивницкого, запечатлевшая повседневность во всех ее непривлекательных подробностях, также противостояла пафосу официальной советской культуры. Он созерцал окружающую среду и любовался ею: «У киоска сер асфальт. // Тускло-зелен ивы лист. // За окном домов кобальт. // Летний полдень серебрист».

Невзрачный городской пейзаж, бытовая зарисовка, убогий уют обитателей окраин — вот образный словарь Кропивницкого. Он как никто ощущал конечность всего сущего и не боялся вести разговор со смертью один на один: «Человек пришел повеситься // На осине. Он глядит, // Как в сиянье хладном месяца // Лист осиновый блестит». В таком отношении к миру было заключено глубокое осознание исчерпанности поэтического языка, его неадекватность реальной жизни. Именно поэтому Кропивницкий, формулируя свои творческие принципы, говорил, что стремится «из грубого сделать изящное и изысканное. Из банального оригинальное».

* * *

Вадим Сидур

Самая счастливая осень: Стихотворения 1983–1986

(М.: Отдел культуры исполкома Перовского райсовета. Постоянная экспозиция работ Вадима Сидура, 1990)

Вадим Сидур пришел в литературу, будучи уже известным автором, быть может, самых выразительных скульптур, запечатлевших уродливое лицо войны («Треблинка», «Раненый», «Памятник погибшим от насилия»). Как поэт он был открыт довольно поздно, в конце 1980-х. Стихи, составившие сборник «Самая счастливая осень», он начал писать в 1983 году на даче в Алабине, за три года до смерти. Там, где «кухня полна уюта» и жена Юля «ставит на джинсы заплатки», Сидур надеялся укрыться от всего, что связывало его с войной и сопутствующими ей фобиями: «Чувствую себя прибором // Для измерения страха // Справа наш страх // Страх чужой слева».

В «Самой счастливой осени», соединившей стихи, исполненные непоколебимого жизнелюбия и эротизма, часто видят гимн женщине, тихое торжество зрелости. Наиболее точной рифмой этому сборнику может служить скульптура Сидура «Связи. Нежность» (1963, Музей Вадима Сидура, Москва), представляющая собой два тела, прорастающие друг в друга. Однако в речь автора «Треблинки» все равно вторгаются предчувствие катастрофы, скорбь и память, «гипертония с молодости, инфаркт в тридцать шесть». Во многом благодаря им стихи Сидура приобретают внебытовое звучание: «Я цветок юный, советский // Убит был пулей немецкой. // “Вот и конец”, — успел подумать. // Не вспомнил ни маму, // Ни папу. // Просто сполз // В жидкую грязь // На дно окопа. // И тихо умер».

Его лирический герой всего страшится и всему умиляется. За его спиной всегда как будто стоит незримый персонаж, отравляющий идиллические алабинские вечера мрачными предчувствиями.

Интересно, что язык пластики Сидура, близкий к абстракции или иероглифу, совсем не похож на то, что мы видим в его поэзии. Поэтическая речь осваивает иную реальность, пытается стать как можно более точным ее воплощением. Один из магистральных мотивов Сидура — красота и хрупкость природы, перед которой его лирический герой испытывает восхищение вперемешку с ужасом. Причем, несмотря на внешнюю раскованность стиха (а Сидур не брезгует ни фольклорными зачинами, ни частушечным ритмом), читая эти тексты, мы понимаем, что перед нами поэзия выжившего: «Все умрут, никто не воскреснет, только лето вернется, если войны не будет».

* * *

Андрей Монастырский

Каширское шоссе. В сб. «Эстетические исследования»

Библиотека московского концептуализма

(М.: Издатель Герман Титов, 2009)

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что не будь повести «Каширское шоссе», не было бы и психоделической русской литературы 1990-х. Впервые Монастырский опубликовал ее в 1987 году в четвертом томе «Поездок за город». Действие начинается зимой 1982 года, когда двойник автора, молодой филолог и воцерковленный неофит, постепенно начал слетать с катушек, записывая свои переживания в дневник. Историю своего сумасшествия Монастырский действительно тщательно документировал в психотерапевтических целях, впоследствии вылепив из нее поразительной силы художественный текст.

Этот период жизни он провел, переживая травму воцерковления: вместе с православной символикой и аскезой, благодаря которым в сознании героя произошло перекодирование унылой реальности, наружу полезли чувство вины и прочие демоны, терзающие неофита. В лечебницу на Каширском шоссе он попадает, уже не видя различий между острым психозом и мистическим озарением. Пугающие видения начинают прорастать сквозь христианские образы, а в текст молитвы вторгаются брань и хула. Повествование постепенно сгущается, текст становится тягучим, как патока, разрастается и заполняет собой окружающее пространство до тех пор, пока вновь не обретает земной масштаб вместе с сознанием героя, излечившегося от своего безумия.

В этом тексте Монастырский впервые во всех подробностях описал образ путника, заплутавшего в лабиринтах воспаленного сознания, который во многом определил становление русской психоделической прозы. Интереснее всего здесь, пожалуй, выглядит образ автора, который, сочиняя рассказ, чувствовал себя «атеистическим шпионом», пролезшим на «небесе». Переход сырого шизоидного материала из дневника Монастырского в строгий отрефлексированный художественный текст — одна из самых захватывающих трансформаций в литературе конца XX века. Во многом именно этот опыт воплотился в его будущих акциях.

* * *

Игорь Макаревич

Избранные места из записей Николая Ивановича Борисова,

или Тайная жизнь деревьев.

(М.: XL Галерея, 1999)

О литературоцентричности московского концептуализма исследователями и критиками сказано уже очень много. Художественным материалом его представителям служили вросшие в язык шаблоны и клише, часто невзрачная, пропитанная канцеляритом речь homo soveticus. Причем пока карточки Льва Рубинштейна, стихограммы Д.А. Пригова и книги Всеволода Некрасов осваивались в визуальной среде в качестве объектов, группа «Коллективные действия» исследовала возможности слова на поприще нематериальных художественных практик.

Таким же межвидовым гибридом предстает и «Тайная жизнь деревьев» Игоря Макаревича, представляющая собой «найденный» дневник, который фиксирует стадии расчеловечивания главного героя. Это шероховатый текст, написанный от имени Николая Ивановича Борисова — травмированного советской действительностью бухгалтера, который истязает себя, пытаясь превратиться в дерево. Его смело можно было бы назвать отечественным Грегором Замзой, коммивояжером, который превратился в мерзкое насекомое, если бы кафкианский персонаж так же дотошно фиксировал каждую стадию своих метаморфоз.

Впервые герой Макаревича мелькнул в 1996 году в небольшом тексте, который сопровождал выставку «Лигномания» в XL Галерее. Это был написанный в исповедальных тонах рассказ о том, как Борисов ребенком посетил деревообрабатывающий цех вместе с отцом и был очарован, потрясен и, стыдно сказать, возбужден увиденным. В следующий раз герой явился уже полноправным персонажем проекта Homo Lignum, который опирался на архетипические образы сказки Толстого/Коллоди. Смысловым центром его были записки Борисова, якобы найденные на антресоли в бывшей коммунальной квартире, где проживал бухгалтер. Само по себе обращение к жанру найденного дневника вовсе не является литературной находкой. Однако ценность текста Макаревича в том, что он подробно рассказывает, как складываются отношения между разными медиумами, сюжетами и речевыми практиками внутри одного нарратива.

* * *

Александр Бренер

«Ка, или Тайные, но истинные истории искусства»

(М.: Все свободны, 2017)

Более ранняя книга Александра Бренера, «Жития убиенных художников», представляла собой грандиозное поношение всех, кому не повезло попасться художнику-провокатору на язык. Замаскированная под сборник жизнеописаний современников, она состояла преимущественно из проклятий, ругани и скандалов, сотканных настолько виртуозно, что все вопросы о месте Бренера в контексте большой литературы моментально отпали.

Ее лирический герой был одинок, рассержен и остер на язык. Литература играла для него роль пространства невозможного здесь и сейчас разговора. Ведь современность глядела сборищем узколобых и изнеженных господ, которые обменивались одними и теми же салонными формулировками на вернисажах. Однако даже тогда Бренера волновал не конкретный художник Осмоловский с его «мясистыми ушами», а глобальная дисгармония, тоска по мировой культуре, очищенной от напластований нашего времени. В этом смысле Бренер совершеннейший романтик («Да, великие художники неприятны. Они не льстят, не ублажают»). Его новая книга, «Ка, или Тайные, но истинные истории искусства», посвящена точно таким же романтикам, как он. Точнее художникам, в которых он сумел разглядеть изгоев, отщепенцев и буйных гениев, не променявших драгоценное юродство на высокий социальный статус.

Как будто пародируя академическую традицию, Бренер начинает повествование с древних греков и завершает модернистами. Ритмизованная автобиографическая проза, проступающая сквозь культурологическое эссе, роднит его с писательницей и переводчицей Марусей Климовой, что сочинила собственную «антиисторию» русской литературы, и с Эдуардом Лимоновым, который беседовал в «Титанах» с Ницше и Горьким. Разница лишь в том, что Бренер как адепт безвкусицы может позволить себе швырнуть читателю в лицо рифмы на грани фола и превратить изначально искусствоведческий текст в сомнительную прибаутку. Так что его книга далека от схожих попыток выстроить собственный пантеон, ведь Бренер в принципе не допускает возможности иерархии. Как с Дэвидом Бирном, вокалистом Talking Heads, так и с Боттичелли он предпочитает общаться на равных.