Выставки недели в России: выбор «Артгида». Август 2025

Мечтаем о доме и изучаем работы из собраний московских коллекционеров. Чем еще порадовать себя на августовских выставках, читайте в нашем дайджесте.

Елена Поленова. Одуванчики. Орнамент для вышивки (эскиз для оформления столовой в доме М. Ф. Якунчиковой в Наро-Фоминске. 1897. Бумага, карандаш, белила, акварель. Фрагмент. Музей-заповедник В. Д. Поленова, Страхово

Елена Поленова. Одуванчики. Орнамент для вышивки (эскиз для оформления столовой в доме М. Ф. Якунчиковой в Наро-Фоминске. 1897. Бумага, карандаш, белила, акварель. Фрагмент. Музей-заповедник В. Д. Поленова, Страхово

Русский стиль Елены Поленовой

Музей-заповедник «Абрамцево»

Художница Елена Поленова вошла в историю русского искусства не только как сестра известного передвижника Василия Поленова, но и как одна из главных фигур национального модерна. Еще в 1890-е годы — наряду с Виктором Васнецовым и почти за десять лет до Ивана Билибина — она создавала орнаментальные, стилизованные образы народной культуры в самобытной постимпрессионистической трактовке. Многогранность таланта Поленовой раскрывается на выставке в Абрамцеве, где представлены живопись и рисунки, книжные иллюстрации, дизайн костюмов и мебель, спроектированная по эскизам Поленовой. Кроме того, внимание уделяется ее участию в абрамцевской столярной мастерской и в развитии местной «художественной колонии» в целом.

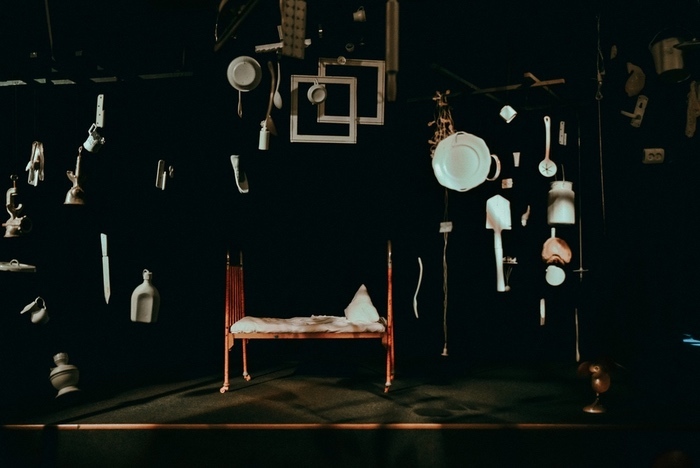

Дом о семи крыльях

Чувашский национальный музей

II Чувашская биеннале современного искусства развернулась на четырех площадках: Чувашский драматический театр имени Иванова, Чувашский национальный музей, Музей чувашской вышивки, Культурно-выставочный центр «Сверхновый». Тема биеннале в этом году органично связана с чувашской культурой и ее устойчивыми символами. Ключевым здесь становится понятие «дом», отсылающее к кочевым традициям народа и его истории миграций, взаимодействия со множеством соседей и преодоления потерь XX века. Фраза «семь крыльев» помимо сакрального числа содержит образ птицы — космогонического персонажа в чувашском фольклоре и мифологии. Эти и другие фундаментальные архетипы переосмысляются в произведениях более пятидесяти художников из Чебоксар и разных городов России. Таким образом, идейное пространство традиции становится основой для актуальных высказываний, поддерживающих и развивающих современную идентичность Чувашии.

Иван Лубенников. Лето жизни

Звенигородский государственный музей-заповедник (Манеж)

Иван Лубенников хорошо известен своими большим работам: мурал в кафе Звенигородского вокзала, оформление Музея Маяковского, мозаики московского метро. Однако в его практике находилось место и самобытной живописи, основанной на множестве ярких визуальных приемов. Выставка в звенигородском Манеже представляет более сорока полотен Лубенникова, выделяя эту сторону его творчества. Здесь можно увидеть аллегорические портреты, в которых сочетаются ренессансные и лубочные мотивы, натюрморты в стиле «старых мастеров», одновременно близкие советскому андеграунду, а также созерцательные метафизические пейзажи.

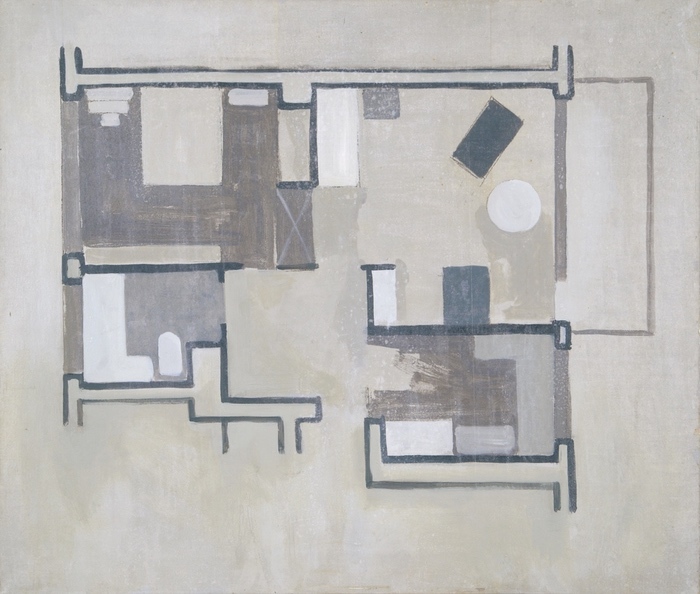

Мечты о доме

Нижегородский Арсенал

В рамках Первой международной биеннале экологического искусства нижегородский Арсенал представляет выставку, посвященную понятию дома и его воплощениям в искусстве разных эпох и форм. Нидерландские жанровые сцены XVII века, декоративные интерьеры фовистов и современные инсталляции отражают эволюцию жилой среды человека, изменение ее функций и символического значения. В контексте темы биеннале пространство соотносится с планетой — домом всего человечества. Прослеживая рост городов и цивилизаций, куратор акцентирует внимание на границе между рукотворным и природным мирами и побуждает зрителей задуматься о возможности их гармоничного сосуществования.

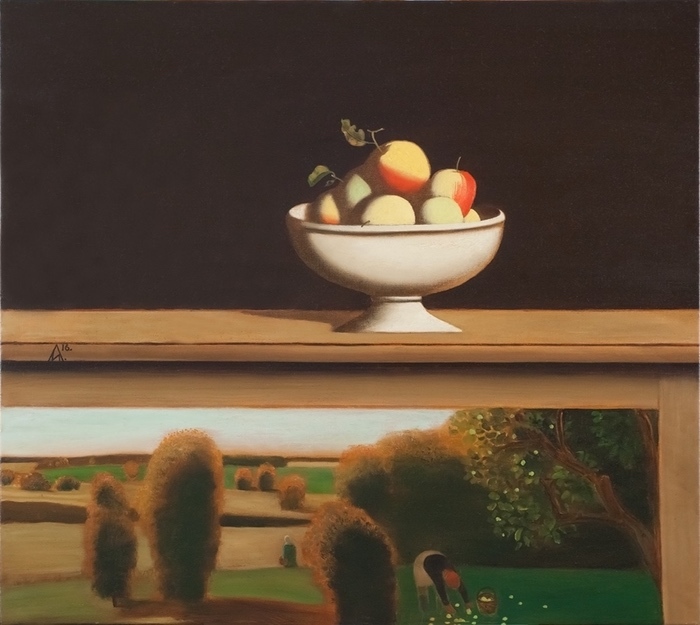

Московские коллекционеры

Ярославский художественный музей

Ярославский художественный музей представляет выставку о нескольких поколениях московских коллекционеров, создавших крупнейшие художественные собрания в России начала XX века. Помимо широко известных братьев Морозовых, Саввы Мамонтова, Сергея Щукина и Ильи Остроухова проект рассказывает о Павле Харитоненко, Михаиле Рябушинском и Николае Мосолове. Произведения ранних модернистов соседствуют с работами барбизонцев, Камиля Коро и символистов конца XIX столетия, а также скульптурами Аристида Майоля, Курта и Рут Миллес и других художников. Такое решение позволяет взглянуть на историю российского коллекционирования как на масштабный и непрерывный процесс участия отечественных меценатов в развитии передовых течений европейского искусства того времени.