Андрей Монастырский: «Произведение искусства не обязательно строится по принципу дорожного знака»

Андрей Монастырский (настоящая фамилия Сумнин) — ключевая фигура российской арт-сцены. За ним уже давно и прочно закреплено определение «классик московского концептуализма». Его творческая деятельность, помимо самостоятельных художественных и стихотворных произведений, сконцентрирована вокруг инициированной им группы «Коллективные действия», которая уже почти 40 лет проводит перформансы в различных местах Москвы и Московской области. Монастырский — один из немногих российских авторов, в разные годы участвовавших в основном проекте Венецианской биеннале (как и в проектах российского павильона), а также в выставке Documenta в Касселе. Историк искусства и куратор музея «Другое искусство» Юлия Лебедева поговорила с Андреем Монастырским о различиях между московским и западным концептуализмом, о необходимости учиться, чтобы понимать искусство и о том, как погода может вмешаться в ход акций.

Фотография: Игорь Мухин. Источник: mag.afisha.ru

Фотография: Игорь Мухин. Источник: mag.afisha.ru

Юлия Лебедева: Так что же такое концептуализм?

Андрей Монастырский: Чтобы очертить общие контуры проблемы, надо сказать, что московский концептуализм (МК) принадлежит к тому же метропольному, имперскому типу искусства, что и иконопись или русский авангард. Существует несколько явлений в культуре России, которые, как говорится, «номер один в мире». К ним относятся уже упомянутые иконопись и авангард, а также русская литература XIX века — Пушкин, Достоевский, Гоголь, Толстой. Иногда к этим явлениям причисляют и соцреализм, который, конечно, уникальная вещь для мира, но для истории искусства — скорее курьезная.

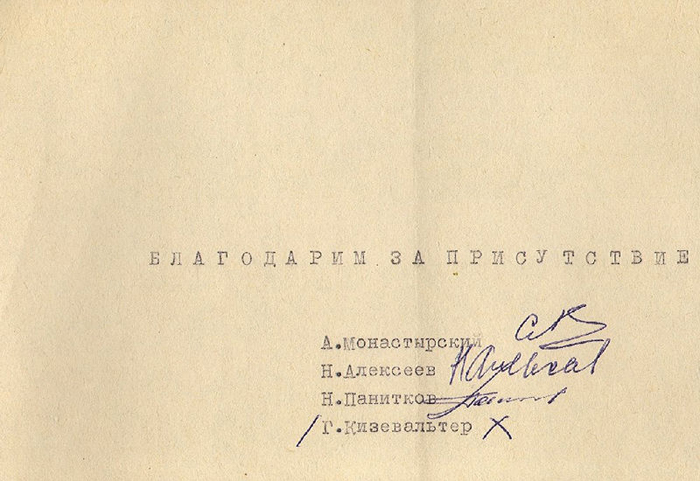

История московского концептуализма начинается где-то с 1971 года, и главное, что он до сих пор существует. Первая отечественная концептуальная работа — «Ответы экспериментальной группы» Ильи Кабакова.

Для какого-либо художественного течения сорок лет существования — редкий случай. Поэтому я и сравниваю московский концептуализм с иконописью и авангардом. Мы, как и шестидесятники, были ориентированы не только на Запад, но и на Восток. Мы чувствовали себя в некоем центре: дальневосточная культура, древнекитайская поэзия, китайский классический роман, японская культура, буддизм имели для нас такое же значение, как и Бах, Томас Манн или немецкие романтики. В середине было очень комфортно: мы могли созерцать и то, и другое.

Отличие московского концептуализма от западного, начавшегося в середине 1960-х с Джозефа Кошута и группы Art&Language, в том, что в Великобритании и США концептуализм был скорее стилем (в основном это были черно-белые тексты), который исчерпал себя уже к 1970-м. А московский концептуализм — более широкое явление, не совсем стиль, а способ эстетического мышления, который мог включать в себя какие угодно стилевые моменты (например, сюрреализм). Вспомним работы Риммы и Валерия Герловиных, эмигрировавших в Нью-Йорк. Они очень важны для истории московского концептуализма, при этом они являются чем-то вроде водораздела, отделяющего мировой концептуализм от московского. Они скорее принадлежали концептуализму западному, то есть стилевому.

Ю.Л.: Если говорить о старшем поколении художников андерграунда, начавших работать в 1950–1960-е годы, то в их воспоминаниях и даже в произведениях часто читается какое-то страдание, сетование на то, что они были ущемлены, обижены. Это отчасти есть даже у Кабакова, развивавшего коммунальную историю. Но именно во времена МК эта интонация начинает исчезать.

А.М.: Да, у Кабакова есть это страдание. Он ведь через все это прошел, через житье в коммунальной квартире.

Ю.Л.: Но через это прошли едва ли не все, кто родился до 1980-х.

А.М.: Конечно, и я так жил. Но лично у меня не осталось плохих воспоминаний.

Ю.Л.: Как вы думаете, это связано с изменением ментальности, когда постепенно уходил страх, внушаемый Сталиным? Ведь послевоенное время было просто проникнуто этим перманентным страхом. Критик Андрей Ковалев, говоря о творчестве Кабакова, не раз отмечал, что в его воспоминаниях о советском прошлом очень много разного рода страхов.

А.М.: Это правильно. Но это все было до оттепели, до Фестиваля молодежи и студентов 1957 года, куда привезли самое актуальное современное западное искусство, включая абстрактных экспрессионистов. Поэтому с конца 1950-х было уже очень интересно.

Кабаков родился до войны, в 1933 году, поэтому он (как и Эрик Булатов) прошел и через сталинские времена, и через этот страх. Была война. Он был ребенком. Я родился в 1949-м и никакого подобного страха уже не было, даже наоборот: дико вспоминать, но в 1967-м я участвовал во второй демонстрации на Пушкинской площади по поводу арестованных диссидентов Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского. Если бы у меня был подобный страх, я бы никогда туда не пошел. Нас было там всего десять человек. Правда, когда у меня в квартире потом устроили обыск, даже ненадолго арестовали и прочее, то, конечно, накатила волна страха, и я перестал диссидентствовать. Но этот ощущение все равно уже нельзя назвать тотальным, как это было в 1930–1940-е годы. Скорее это была такая романтическая волна страха, которая потом быстро исчезла.

Я продолжал заниматься поэзией, и когда мы («КД») делали первые акции (с 1976 года), и даже раньше, во время проведения квартирных выставок, никакой боязни ни у кого уже не было. Брежневская эпоха была уже довольно спокойной. И то, что Кабаков описывает как страх и такую помойку ужасную, будто все мы «на дне сидели» и «неба не видели», — это все-таки литературное преувеличение. Ведь была же художественная среда, причем относительно широкая, где все время что-то происходило. И Лианозовская группа, где были поэты Игорь Холин, Генрих Сапгир, художники Оскар Рабин, Владимир Немухин и другие, и круг художников Сретенского бульвара — Илья Кабаков и Юло Соостер, Владимир Янкилевский и Эдуард Штейнберг, Эрик Булатов и Олег Васильев, и еще много других.

Ю.Л.: Расскажите о вашем общении с Ильей Кабаковым.

А.М.: Мы познакомились в 1973 году. Тогда я был увлечен европейским модернизмом — Клее, Мондрианом… Поначалу его работы были так проблемны для моего восприятия, что у меня даже осталась запись того времени в дневнике со знаками вопроса. Только через пару лет, где-то к 1975 году, мне стало понятно его искусство. Тогда он часто показывал свои знаменитые альбомы в мастерской. И я постепенно стал ощущать себя его учеником. Но было и просто дружеское общение. Мы все время ходили друг к другу в гости. Еще я у себя в квартире на улице Цандера устраивал так называемые среды: раз в неделю приходили художники, поэты, музыканты, показывали работы, читали стихи. И Кабаков тоже приносил свои альбомы. В Москве Кабаков был очень общительным человеком, да и сейчас мы иногда разговариваем по телефону. Он и Эмилия живут на Лонг-Айленде, где нет никого из старых знакомых, поэтому прежний образ жизни им вести трудно.

Ю.Л.: Кого бы вы еще назвали своим учителями?

А.М.: У меня было два учителя — Джон Кейдж и Илья Кабаков.

Ю.Л.: Как вы во времена «железного занавеса» получали необходимые знания? Откуда вы узнали о таких явлениях «буржуазной культуры», как Кейдж, Кошут, Art&Language?

А.М.: Это удивительно, но в Библиотеке иностранной литературы уже с конца 1950-х – начала 1960-х годов лежали в свободном доступе все мировые журналы по искусству, такие как Studio International, Flash Art, Artforum, Leonardo и т. д. Об этом почти никто не знал, кроме кучки любопытных, куда входили и мы. Я пришел к этому немного позже, а вот Иван Чуйков, Никита Алексеев сразу же пристрастились. А о Кейдже я узнал, поскольку всегда интересовался музыкой, в том числе французской «Шестеркой» (Мийо, Оннегер, Пуленк и др.). О них я уже знал в пятнадцать лет, и примерно в том же возрасте я прочитал Канта. Причем все эти книги можно было даже взять домой в юношеском зале Ленинской библиотеки, включая Ницше. Просто никто не искал.

В культурных кругах «ходило» абсолютно все, что нужно было знать. Чего невозможно было прочитать в библиотеке — было в самиздате, даже в русских переводах. Например, полные собрания сочинений того же Хайдеггера или Юнга. Главное, чтобы была интересная наводка. А у меня она была странная: через Большую советскую энциклопедию. Тогда я еще не был знаком с художниками, я открывал БСЭ и как только видел, что кого-то ругают (вот Ницше, Хайдеггер, Гуссерль — буржуазные философы, или какие-то музыканты, гады мерзкие), то тут же бежал изучать информацию о них или их тексты, где только можно.

Ю.Л.: Когда и как вы поняли, чем именно хотели бы заняться?

А.М.: Я же всегда занимался поэзией. Поэтому у меня изначально все шло через текст.

Ю.Л.: Это оттого, что вы филолог?

А.М.: На филфаке в МГУ я учился уже позже, с 1974-го по 1980-й. Но я всегда чувствовал себя именно поэтом и занимался поэзией. И к концептуализму я пришел именно из поэзии, то есть через формализацию и исследование текстов. Я как бы перешел в графику текста, а потом в визуальные и событийные слои.

Ю.Л.: Ваша ранняя серия объектов даже называется «Элементарная поэзия».

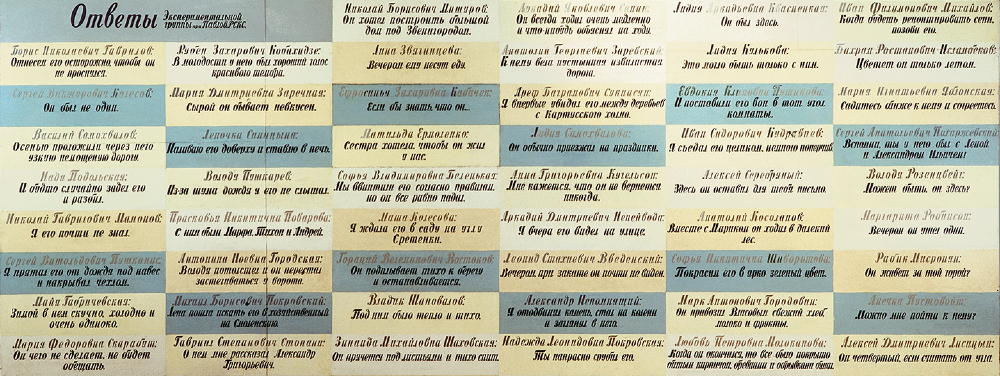

А.М.: Да, это были вещи с 1975 года. Например, «Куча», показанная впервые на квартирной выставке, а потом повторенная дома у Иры Наховой, которая тогда была моей женой. Это был объект и одновременно и акция, и инсталляция (а Рита Тупицына считает, что «Куча» — первая инсталляция в нашем художественном кругу). Я сделал подиум, на котором посетители должны были оставлять какие-нибудь вещи и записывать в тетрадь под порядковым номером, кто, когда и что именно положил.

Ю.Л.: Ирина Нахова в своих воспоминаниях о 1970-х годах в книге Георгия Кизевальтера «Эти странные семидесятые» очень смешно описывает, как ее мама потом эту «Кучу» выбросила, не признав в ней произведение искусства.

А.М.: Да, было такое (смеется). Но у меня все же сохранилось несколько объектов из нее. А вот следующее мое произведение, «Пушка», было первым объектом, где происходила смена парадигмы восприятия с визуальной на аудиальную. Смотришь в трубу и нажимаешь кнопку, будучи уверенным, что сейчас увидишь что-то. А на самом деле звонит звонок. И это, конечно, был очень интересный эстетический дискурс по поводу восприятия вообще и переживания эстетического события на разных уровнях.

Ю.Л.: Это очень важно для концептуализма, ведь он вообще изменил восприятие. До этого человек всегда смотрел на изображение, а теперь его может и не быть.

А.М.: Или оно существует лишь на уровне пересказа. Концептуализм и текст — это очень важно. Работы Булатова, Кабакова или наши акции можно было не смотреть. Мы встречались и говорили друг другу: вот Кабаков сделал такую работу, акция была такая-то — вытягивали веревку (акция «Время действия», 15 октября 1978 года. — «Артгид»). И все было ясно. Не обязательно было там присутствовать или иметь прямой контакт с самим произведением. Это и есть, собственно, концептуализм, его знак.

Или «4:33» Кейджа — просто идеально для пересказа и совершенно не обязательно для прослушивания. Картины Врубеля или Шишкина так не перескажешь. И поэтому переживание такого рода произведений происходит в уме, в сознании, то есть совсем в других мирах. И сам акт восприятия, для нас, для дискурса «КД» был первичен. Протекание эстетического акта через восприятие, потом осмысление, комментирование, понимание. Акт понимания и непонимания очень важен, именно вокруг него все и строилось. И в некоторых альбомах Кабакова тоже была осознанная работа именно с восприятием, со временем протекания, с ожиданием какого-то объекта, с его возникновением, паузами.

Мой самый популярный пример — «Черный квадрат» Малевича. Многие говорят: «Я не понимаю, что это такое, я тоже могу так нарисовать». Потому что они воспринимают произведения искусства на уровне дорожных знаков: Им важно знать и понимать некие коды, чтобы не попасть под машину, и они распространяют ту же логику на искусство. А если перед ними что-то непонятное, то они плюются, называя это ерундой. Но художественное произведение не обязательно строится по принципу дорожного знака. Там совершенно другие законы. Ведь нельзя таким же образом пытаться понять классическую музыку, к примеру, сонату Шуберта.

И потом, очень важен контекст. Когда человек сделал тот или иной жест? Это такой спорт, чемпионат и история. Например, все те же «Черный квадрат» Малевича или «Фонтан» Дюшана. Важно, что первый сделан в 1915-м, а второй в 1917-м. Вспомним, что на выставке «0.10» квадрат висел среди целого набора супрематических работ, и к тому же в красном углу, как икона. Важен весь контекст 1915 года. А если кто-то нарисует такой же в 2012 году, это будет уже совсем другое дело. Каждое произведение искусства — как огромное поле, очень широкое. И оно контекстуально: каким бы ты ни был образованным человеком, если ты не знаешь методологии, как смотреть на эту вещь, то ты не поймешь ее. Нужно все-таки хотя бы немного представлять историю ее создания.

Чтобы понять всю глубину музыкального произведения «4:33» (когда пианист выходит к роялю, садится и ровно 4 минуты 33 секунды не извлекает никаких звуков), нужно знать музыкальный контекст. И для этого нужен определенный профессионализм зрителя. Иначе он ничего не поймет и будет только раздражен. Так что такие вещи, как авангард, концептуализм или экспериментальная музыка, — это лакмусовые бумажки, которые показывают уровень культуры человека. Всюду требуется определенное мастерство. Как и на охоте, мало просто уметь нажимать курок, есть много мелких важных деталей.

Ю.Л.: Есть такие произведения-тесты, и «Черный квадрат» — один из них. В искусстве ХХ века были такие «точки», после которых шел отсчет нового. Казалось, после такого уже «и ехать некуда». Но начинается совсем другой виток, порождающий новое восприятие. И, как правило, эти самые «точки» более всего и раздражают. Кому-то это доступно, кому-то нет.

А.М.: В том-то и дело, что это эволюция культуры. Она не может быть понятна абсолютно всем, если люди не стараются это понять. А значит, это их проблемы. Чтобы понять современную культуру, надо все равно читать книжки. Искусство — сложнейшая область человеческой деятельности, как и наука.

Ю.Л.: Но именно искусство, не физику или какую-либо другую науку все время пытаются критиковать. Почему-то именно в вопросах искусства люди уверены, что могут быть судьями. Особенно в свете последних культурных событий.

А.М.: Потому что искусство воспринимается как развлечение, зрелище, доступное всем. Но это ведь не так. Даже иконопись, уверен, понятна до конца далеко не всем, кто сейчас пытается критиковать современное искусство с традиционалистских позиций. С одной стороны, это искусство, но антиразвлечение, антизрелище. Там заложен глубокий сакральный смысл. И поэтому и русский авангард, и московский концептуализм вышли не из традиции древнеримских зрелищ, а скорее из иконописи. Продолжили линию духовно-сакрального. То есть это «монастырские» дела — ведь вся серьезная культура и философия Европы вышла из монастырей.

Ю.Л.: У вас случайно не поэтому такой псевдоним?

А.М.: Нет (смеется). Мне его еще в 8-м классе придумал приятель Аверкин, с которым мы очень дружили, вместе философствовали, беседовали, писали стихи. Я ему придумал, а он мне. Но самое интересное, я только в этом году узнал, что место моего рождения, военный аэродром на бывшей финской территории за Полярным кругом, где мой отец служил летчиком, назывался Луостари, что в переводе — «монастырь». Там действительно был Трифоново-Печенгский мужской монастырь, который теперь возродили. Но о жизни там я ничего не помню, поскольку не был там с пяти лет. Я жил с бабушкой и дедушкой в Москве, а почему-то на зиму они отправляли меня к родителям. Поэтому единственные мои воспоминания о тех местах — полярная ночь и сплошные снежные поля до горизонта.

Ю.Л.: Тимур Новиков в детстве тоже некоторое время жил за Полярным кругом, и критики потом говорили, что эти бескрайние белые просторы из детских воспоминаний нашли свое отражение в его знаменитых «горизонтах». И ведь многие ваши акции тоже на снежных полях.

А.М.: Да, детские глубинные впечатления очень важны. И мне действительно важно было всегда ощущать вокруг много пустого пространства.

Ю.Л.: Акциям «Коллективных действий» уже 37 лет. Что характерно для акций разных десятилетий?

А.М.: Самое мощное для меня — это то, что отражено в первом томе «Поездок за город», 1976–1980 годов. Первые акции для меня наиболее звучные, с определенной энергией и в больших пространствах. На первом плане здесь — событийность, первичные перцепции. Просто природа: небо, поле, лес, земля. Стихии, которые шире любого описания. И с ними взаимодействует время и пространство. А потом, со второго тома «Поездок за город», уже началась документация. Пошли знаки, текст. На основе предыдущих дескрипций под ногами у нас уже оказалась не земля вспаханного поля и не снег, а тексты.

Ю.Л.: То есть вы размышляли по поводу самих себя?

А.М.: Да, поскольку мы составляли документацию. У нас было очень много текстовых слоев. Первый — дескрипция, просто описание. Сколько метров прошли, сколько времени это заняло, кто куда двинулся и т. д. Потом — нарратив, рассказы участников. А потом уже шли дискурсивные теоретические статьи об актах восприятия. То есть три уровня текста плюс еще фотографии и документация обсуждений. Таким образом «наматывался» огромный «клубок» текстов, который нужно было давить, чтобы получилось пространство. Еще оставался некий символический мусор, который нужно было вычищать, и мы все время этим занимались. Я называю это «исправление имен» — это понятие древнекитайской философии. Например, раньше «яблоко» означало яблоко, а потом стало символом греха, и так образовалось множество ложных паразитических семантических слоев вокруг простых предметов. А у китайцев был такой специальный метод, чтобы все очистить и вернуть первичное. В феноменологии Гуссерля тоже все на этом простроено. Вот и нам надо было избавляться от наслоений, пытаться достичь стихии — земли, снега, воздуха. И это было очень тяжело, но в основном в этом и состоит работа.

А в 1980–1990-х больше пошел язык. На разных этапах углубления в разную толщину текста вместо снега и земли. Но всегда было усилие освободиться от этих текстов, от наработанных символов. На этом усилии все последующие акции и строились, чтобы пробиться к уровню прямого восприятия, к пустому действию. Иногда только какие-то секунды оставались от этого. Если раньше экзистенциальное, «другое», могло длиться часами, то сейчас — это лишь моменты. Потому что все «завалено» текстами.

Ю.Л.: Как менялся состав группы на протяжении 35 лет?

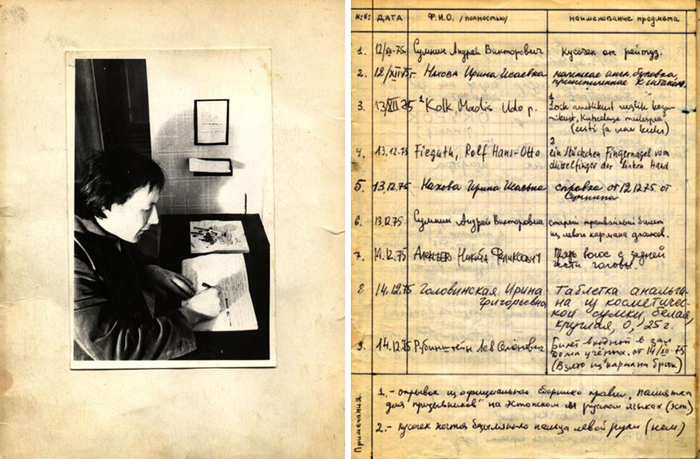

А.М.: Сначала было четыре человека: Георгий Кизевальтер, Никита Алексеев, Лев Рубинштейн и я. На второй акции нас уже было всего трое — Кизевальтер, Алексеев и я. И когда в 1977 году про нас вышла публикация в журнале Flash Art, там было только эти три фамилии. И группа тогда еще никак не называлась. После Flash Art, между 1977-м и 1980-м, к нам присоединился Николай Панитков. В 1979-м — Сергей Ромашко, Игорь Макаревич и Елена Елагина. В 1982-м ушел Никита, когда стал делать у себя квартирную галерею APTART, в 1985-м пришла Сабина Хэнсген, а в 1989-м ушел Кизевальтер. Сейчас нас шесть человек.

А название «Коллективные действия» возникло только на уровне второго тома «Поездок за город», в 1983 году, и придумал его Борис Гройс. До этого мы называли себя просто списком фамилий. Дело в том, что впервые подобное название появилось в каталоге выставки неофициального советского искусства на Венецианской биеннале 1977 года. И там оно касалось не конкретно нас, а так назывался раздел, посвященный группам: Mediazione concettuale, comportamento e azioni collettive, что в последней части в переводе на русский значит «коллективные действия». Помимо нас там была еще и группа «Гнездо». И когда Гройс писал свою статью «Московский романтический концептуализм», он впервые употребил по отношению к нам это название. Сами же мы его стали использовать гораздо позже.

Ю.Л.: В советское время была такая двойственная ситуация свободы/несвободы. Несвобода вокруг, но свобода внутри. Вы, пожалуй, ощущали себя тогда свободнее, чем сейчас, хотя так сильно изменился мир вокруг нас?

А.М.: Потому что очень важно, кто и как себя ощущал и кто чем занимался. У нас было много свободного времени, и мы этим пользовались.

Ю.Л.: Но вы же его сами планировали. Вы работали в Литературном музее. Вы что-нибудь получали от этого для своего искусства?

А.М.: Не впрямую, контекстуально. Но это была очень хорошая и важная для меня работа. Я посвятил ей 16 лет, с 1974-го по 1990-й. Когда я учился в университете, я был музейным рабочим, потом лаборантом, после получения диплома меня перевели в младшие научные сотрудники и я сидел на редактуре музеологических сборников.

Ю.Л.: То есть снова текст. А пробовали ли вы делать там выставки, притащить свою команду?

А.М.: Нет. Куратором я был один раз в 1972 году, когда работал в Доме художников на Кузнецком мосту методистом. Там я устроил концерт композитора Алика Рабиновича, который играл Штокхаузена в перчатках.

Ю.Л.: А за такие вольности вам не попало?

А.М.: Нет. Почему-то, с одной стороны, в культуре вроде бы все было тихо. Но с другой — когда меня в 1984 году вызвали в КГБ, то там мне показали фотографию нашей акции «Лозунг-1977» в журнале «А-Я», который тоже у них имелся. Вот гэбешник показывает мне фотографию с лозунгом «Я ни на что не жалуюсь и мне все нравится, несмотря на то, что я здесь никогда не был и не знаю ничего об этих местах» и говорит: мы же понимаем, что это сделали плохие люди, но мы не можем юридически к этому придраться. Оказывается, они следили за нами. Потом Игорь Макаревич узнал, что в архивах КГБ есть фотографии, где наши акции сняты телевиком из ближайших кустов. Ужасно интересно было бы взглянуть на них.

Ю.Л.: Акции «КД» кажутся мне продуманными до мельчайших подробностей. Но вы проводили их в открытых пространствах, и всякие непредвиденные случайности были неизбежны. Эти случайности не могли затем стать частью акции?

А.М.: Да, такое бывало. Вот сейчас вспоминаю, в 1999-м перед нашими зрителями по снежному полю проехали два огромных трактора, нагруженные деревьями. Но вы правы, подобное не может стать частью акции. В тексте описания акции это указываться не будет. Только на уровне рассказов, нарратива, как переживание. И это нормально, я считаю.

Я не могу сказать, что у нас была конструктивная чистота. Это не так. Например, в самой первой акции «Появление», когда два участника появляются из леса, пересекают поле и приходят к зрителям, важно наличие в поле других фигур. Их мало, но они там есть. И вот это вычленение из незнакомых, которые просто там гуляют, тех двоих — «специальных», по плану акции — было жестом эстетическим. То есть полная чистота — это неправильно. Это важно только для академической живописи: дерево, под ним корова, и только так. В акциях корова может пройти мимо случайно, и это очень интересно. И потом, это же та самая событийность, которая, как я уже говорил, была очень важна для ранних акций. Просто как философская категория — она включает в себя все что угодно. Вообще событийность может быть просто в том, что пошел чудовищный дождь и мы не смогли осуществить акцию.

Ю.Л.: А случались ли курьезы?

А.М.: Конечно. Например, акция «Вторая картина» в 1988 году на реке Клязьма. Кизевальтер должен был приплыть с другого берега реки к остальным участникам и зрителям, используя в качестве плота большую картину, завернутую в целлофан. А неподалеку стояла резиновая лодка, в которой сидел рыбак, совершенно случайный человек. И потом оказалось, что все были уверены, что это сидит Кабаков как зритель. Представляете, так все идеально совпало: как только приплыл Кизевальтер, вдруг этот лодочник тоже отплыл куда-то в кусты. В общем, неожиданно так точно вписался в нашу акцию.

Но самое сильное впечатление на меня произвела метеорологическая симфония — чудо, которое произошло на акции «Ворот» в октябре 1985 года. Это был сюжет Николая Паниткова, в который я добавил линию И цзин, «Книги перемен». К металлическому вороту мы привязали шесть лесок в качестве как бы гексаграммы. Они тянулись через все поле и были прикреплены к деревьям. Получался такой веер из лесок. Мы планировали крутить ворот, пока постепенно не порвутся все лески, а по ходу будут возникать разные гексаграммы. Когда мы вели подготовку, была совершенно ясная погода. Но как только мы начали крутить ворот, тут же поднялся чудовищный ветер, вьюга, очень сильно потемнело, мы не видели ничего на расстоянии двух метров. Еще помню фигурку опоздавшего Юрия Лейдермана, шедшего через поле в этой тьме. И Вика Кабакова закричала: «Что вы делаете?!» И как только все лески разорвались и мы перестали вертеть, небо очистилось, вышло солнце. Остались фотографии, где это запечатлено. Это описано и у Кабакова, и у других. Прямо какая-то магия небесная! Чудесное соответствие ментальному построению по И цзину реального события с метеорологической стихией.

Ю.Л.: У вас есть видео «Разговор с лампой». Исследователь российского видеоарта Антонио Джеуза называет эту работу первой отечественной видеоработой. Так ли это? И как вы относитесь к новым медиа?

А.М.: Сабина Хэнсген записала это видео в 1985 году в Москве. И действительно, получилось, что это первый видеоарт. Это моя текстовая импровизация, я рисую на своем теле, как акционист. Вообще это было необычно для нашей традиции МК, поскольку в «КД» и у меня лично в 1980-е годы были логоцентрические произведения, то есть в центре всегда была пустота. Вот возьмем Йозефа Бойса, Вито Аккончи или Криса Бердена. В западной традиции перформанса и акции в центре — фигура художника, его тело или лицо (он говорит). У нас в центре — пусто, по краям где-то вдали какие-то фигурки. А в «Разговоре с лампой» как раз появляется фигура художника.

А новые медиа всегда были для меня важны. Когда новшеством был магнитофон — то магнитофон, когда компьютер — то компьютер, интернет — интернет. И новые технологии я стараюсь осваивать.

Ю.Л.: Мне всегда была интересна система приглашений на акции «КД». Она была сформирована сразу или как-то менялась? Там ведь присутствуют разные люди. Но при этом акции всегда происходили очень замкнуто. У вас был какой-то постоянный круг, к которому добавлялись разные люди? Бывало ли так, что кто-то из друзей не приглашался из стратегических соображений?

А.М.: Во-первых, это всегда был обзвон. Я составлял список приглашений, и это было очень важно. Да, к постоянному кругу прибавлялись новые люди, которых приглашали не всегда. Причем на первые акции мы даже напечатали на машинке приглашения и раздавали их. Но потом перестали, и стали это делать только по телефону.

Ю.Л.: Используете ли вы для этого электронную почту или Facebook?

А.М.: Электронную почту использую, даже один раз приглашал на акцию через Facebook. Наверное, буду и дальше продолжать это делать. Но, конечно, выборочно. Ведь на акции должно быть около 15 человек. Такое количество людей любыми способами пригласить не сложно.