Лидия Рой: «На искусство можно и нужно делать ставку»

Санкции вытеснили с российского арт-рынка зарубежных игроков вроде Christie’s и Sotheby’s, но не капитал. В 2024 году отечественные аукционные дома били рекорды, а бизнес активно входил в арт-проекты. Лидия Рой, руководитель Лаборатории креативных индустрий Школы управления СКОЛКОВО, рассказала «Артгиду» о перспективах российского рынка произведений искусства, о том, как технологии неизбежно сделают его прозрачнее, чем он был еще пять лет назад, о новых инвесторах и появлении первых проектов, которые используют для экспертизы искусственный интеллект.

Лидия Рой

Лидия Рой

Артгид: Лидия, вы работаете на стыке искусства и бизнеса. Какой потенциал видите в арт-индустрии с точки зрения инвестиций?

Лидия Рой: Несмотря на санкционное давление, российский рынок искусства смог переориентироваться на внутренние ресурсы. Капитал состоятельных частных лиц, поддержанный ростом госсектора и стратегических отраслей, все чаще остается внутри страны и находит применение на локальном арт-рынке.

Даже без таких международных игроков, как Sotheby’s и Christie’s, отечественные аукционные дома продемонстрировали рекордные результаты в первой половине 2024 года. По данным аналитического портала ARTinvestment.ru, совокупный объем продаж на российских арт-аукционах за это время составил около $13,6 млн — на 48% больше, чем в первой половине 2023-го, и эта сумма превышает годовые показатели любого года с 2019-го по 2022-й. Для сравнения: Российский аукционный холдинг, объединяющий в том числе Московский и Санкт-Петербургский аукционные дома, по итогам 2024 года впервые превысил годовой оборот в 1 млрд рублей ($12,5 млн). Эти факты свидетельствуют о повышенном интересе инвесторов и коллекционеров к отечественному арт-рынку: даже без участия глобальных аукционных гигантов внутренний рынок демонстрирует устойчивый рост и инвестиционный потенциал.

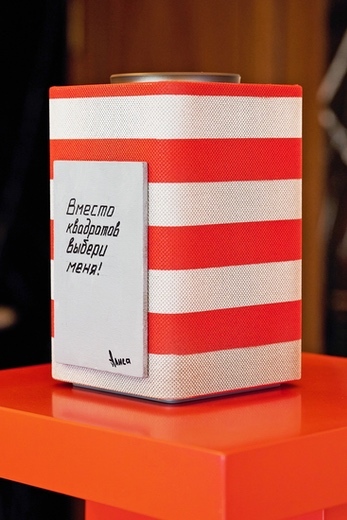

Значимым фактором стали замещения: например, Сбер выступил генеральным партнером Cosmoscow, заменив ушедшие западные банки. Бренды вне художественного поля — Bork или Ultima от Яндекс Go — всё активнее участвуют в арт-проектах. Для них это не просто имиджевая кампания, а возможность выстроить качественные связи, войти в элитные деловые круги и найти нестандартные маркетинговые каналы.

Артгид: Какие барьеры сейчас мешают развитию устойчивых инвестиций в искусство в России? Что могло бы изменить ситуацию — инфраструктура, институции, образование?

Лидия Рой: Один из главных барьеров — отсутствие прозрачной и доверительной инфраструктуры, которая могла бы сделать рынок искусства предсказуемым для инвесторов. У нас нет устойчивой статистики, единого публичного реестра сделок, мало данных по перепродажам, а именно на этом строится оценка эффективности арт-активов на глобальном уровне. Кроме того, формированию зрелого инвестиционного сегмента мешает недостаток институциональной экспертизы. Большинство сделок остаются в частной плоскости, без участия независимых оценщиков, консультантов или специализированных фондов. Это делает рынок закрытым и рискованным для внешнего капитала.

Чтобы изменить ситуацию, нужен комплексный подход. Прежде всего развитие инфраструктуры доверия: цифровые реестры, системы подтверждения провенанса, прозрачные аукционные механизмы. Также важно обратить внимание на институционализацию через развитие независимых исследовательских центров, арт-фондов, биржевых решений. И, наконец, образование: сегодня у нас почти нет программ, которые обучают арт-менеджменту именно с инвестиционной точки зрения. А это важно, если мы хотим говорить не только о меценатстве, но и о разумных вложениях в культурный капитал. Искусство — долгосрочная стратегия. Чтобы оно стало устойчивым инвестиционным инструментом, необходимо синхронизировать усилия государства, частного сектора и профессионального сообщества.

Артгид: Как технологии меняют арт-рынок? Есть ли у блокчейна, NFT и искусственного интеллекта долгосрочная ценность, или это временная мода?

Лидия Рой: Хайп вокруг NFT в значительной степени схлынул, но дал импульс развитию технологических подходов на арт-рынке. Блокчейн как базовая технология стал основой для новых форм учета и верификации произведений — от токенизации до создания цифровых активов. Так, к 2025 году на базе цифровых финансовых активов в России было токенизировано девять произведений искусства на сумму более 3 млн рублей. Это позволяет более мелким инвесторам участвовать в рыночном росте.

ИИ также играет свою роль — от оценки стоимости и анализа авторства до помощи в выявлении подделок. В России пока нет широких практик использования ИИ для экспертизы, но появляются точечные проекты. Например, команда ArtCollecting использует алгоритмы машинного зрения для атрибуции и стилистического анализа, а в рамках исследований коллекции Нины Молевой ИИ применяли для идентификации и реконструкции икон. Подобные технологии уже сегодня усиливают экспертную практику, а не заменяют ее — и именно в этом их долгосрочная ценность.

Кроме того, цифровизация охватывает и практические задачи: хранение, каталогизацию, презентацию работ, управление коллекциями через цифровые платформы. Это не столько мода, сколько формирующийся стандарт нового арт-рынка. В долгосрочной перспективе технологические инструменты не вытеснят живое знаточество, но станут его неотъемлемым помощником — особенно в условиях растущих объемов данных, ускоряющегося оборота и запроса на прозрачность.

Артгид: Как сегодня меняется профиль инвестора в искусство? Это по-прежнему галерейная элита или уже более широкий круг частных инвесторов, предпринимателей?

Лидия Рой: Портрет инвестора становится более разнообразным. Помимо традиционных коллекционеров в рынок заходят бизнесмены, технологические предприниматели, представители новой экономики. Однако большинство из них сталкивается с барьером незнания: как оценивать искусство, с чего начать, как отслеживать динамику? С одной стороны, арт-рынок перестает быть элитарной территорией. С другой — пока инфраструктура слабо адаптирована к запросам новых игроков. Не хватает открытых аналитических инструментов, понятных метрик, прозрачных условий входа, и это сдерживает приток капитала.

Артгид: Какова роль Лаборатории креативных индустрий в этом процессе развития и повышения зрелости арт-рынка?

Лидия Рой: Лаборатория креативных индустрий фиксирует растущий интерес со стороны бизнеса к инвестициям в культуру и искусство и разрабатывает инструменты, которые помогут предпринимателям и корпорациям ориентироваться в этой сфере, — от образовательных модулей до аналитических продуктов и методик оценки. Мы видим свою задачу не только в исследовании тренда, но и в создании среды, где инвестиции в креатив станут более прозрачными, понятными и управляемыми. Такой средой, бесспорно, являются наши мероприятия, образовательные продукты, а также формирование диалога между сообществами людей искусства, бизнеса и технологической сферы.

Артгид: Можете привести примеры, где инвестиции в искусство стали не только эмоциональной, но и финансово оправданной стратегией?

Лидия Рой: Хороший пример — опыт частного коллекционера Михаила Царева. В начале 2000-х он приобрел работы таких авторов, как Гурьянов, Монро и дуэта Виноградов — Дубосарский. За двадцать лет их стоимость увеличилась в 20–25 раз. Михаил упоминал случай, когда оптом купил на бельгийском аукционе серию произведений авторов Фурманного переулка — около 35 работ. Через десять лет он смог реализовать примерно 80% коллекции с ощутимой прибылью. Это пример того, как можно не только собрать интересную коллекцию, но и грамотно распорядиться ею с инвестиционной точки зрения.

Артгид: Как вы видите идеальный формат взаимодействия между художниками, коллекционерами и институциями?

Лидия Рой: Идеальная экосистема возникнет на пересечении открытых данных, совместных проектов, этических стандартов и двустороннего образования. Во-первых, нужны прозрачные реестры не только аукционных, но и галерейных сделок. Это создаст доверие у инвесторов. Во-вторых, обязательные этические кодексы (прозрачность комиссий, AML[1], четкие договоры) защитят все стороны от недобросовестных практик. Помимо этого, обучение должно идти в обе стороны: нужно не только рассказывать инвесторам о выгоде искусства, но и объяснять художникам необходимость цифр, аналитики, прозрачности данных. Лишь при таком подходе финансовые и творческие ценности сольются в устойчивую систему.

Проект российского предпринимателя Владимира Шабасона MyInvest.Art — наглядный пример того, как современные технологии (ИИ, Big Data, ML-индексы) могут преодолеть ключевую проблему российского арт-рынка — непрозрачность и отсутствие структурированных данных. Платформа объединяет ключевых участников экосистемы (художников, галереи, инвесторов). Благодаря большой базе данных и экспертам из финансовой и художественной сред инвесторы получают ясный инструмент: не нужно обладать глубокими связями среди галеристов — достаточно ориентироваться на цифры.

Артгид: Можно ли в условиях турбулентной экономики говорить об искусстве как о состоятельном стратегическом решении? Стоит ли делать на него ставку?

Лидия Рой: Когда рынки становятся нестабильными, а классические финансовые инструменты демонстрируют волатильность, арт-рынок часто оказывается более устойчивым. В 2024 году объем сделок вырос на 3% — до приблизительно 40,5 млн транзакций, в основном за счет доступных работ стоимостью до $50 тыс., что свидетельствует о широкой вовлеченности покупателей (по данным Global Art Market Report 2024–2025).

В России внутренний рынок также проявил устойчивость. По данным ArtInvestment.ru, в 2024 году объем локальных аукционных продаж вырос на 153%, превысив $50 млн. Это говорит о росте доверия со стороны инвесторов и коллекционеров к культурным активам как к альтернативному инвестиционному активу.

Арт-среда также укрепляет горизонтальные связи: появляются новые формы партнерства между галереями, кураторами, независимыми проектами и институциями, которые создают совместные инициативы, — от pop-up выставок до кросс-региональных резиденций. В условиях неопределенности искусство становится не только объектом инвестиций, но и платформой солидарности, объединяя людей и организации через ценности, смыслы и общие культурные коды. Наконец, искусство — это и мягкая сила. В числе примеров — форум «Россия — Индонезия» в Джакарте и фильм «Красный шелк», созданный совместно с Китаем, которые демонстрируют, как креативные проекты становятся инструментом внешнеэкономического и культурного сотрудничества с восточными рынками. Такие инициативы позволяют не только продвигать экспорт культурного продукта, но и усиливать репутационное позиционирование российских компаний на международной арене. Поэтому, да — на искусство можно и нужно делать ставку. Но как на стратегический актив: не с прицелом на быструю доходность, а с фокусом на устойчивость, культурный капитал и системную интеграцию в ценностную и международную повестку.

Примечания

- ^ AML (Anti-Money Laundering) — комплекс мер, направленных на предотвращение отмывания денег, полученных незаконным путем.