Клэр Бишоп. Информационное перенасыщение: исследовательское искусство

В новой книге Клэр Бишоп «Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня» (М.: Ад Маргинем Пресс, 2025; перевод Никиты Котика) одна из глав — «Информационное перенасыщение: исследовательское искусство» — посвящена феномену research-based art. Бишоп предлагает схематичную генеалогию исследовательского искусства, прослеживая его развитие от архивных практик 1970-х до постинтернетной логики агрегации и визуальной перегрузки 2010-х. «Артгид» публикует подробный конспект главы, выстроенный по четырем фазам развития жанра, которые выделяет Бишоп. Выделенные курсивом цитаты взяты из книги, остальное — наш пересказ и интерпретация ключевых идей.

Вольфганг Тильманс. Центр изучения истины. 2005 — настоящее время. Вид инсталляции в галерее Морин Пейли. Лондон, 2005. Источник: contemporaryartlibrary.org

Вольфганг Тильманс. Центр изучения истины. 2005 — настоящее время. Вид инсталляции в галерее Морин Пейли. Лондон, 2005. Источник: contemporaryartlibrary.org

«В витрине уныло лежат открытки, факсы и распечатки электронных писем. На фанерном стеллаже разложены информационные листовки. <…> На нескольких видеомониторах что-то поясняют говорящие головы — чтобы послушать, нужно присесть и надеть наушники. <…> Освещенный стол усыпан бумагами и газетными вырезками, помеченными цветными стикерами. К каждому объекту выставки прилагается длинная пояснительная аннотация, составленная художником, которую также можно получить в виде брошюры».

Так начинается статья Клэр Бишоп, посвященная исследовательскому искусству (research-based art). Неудивительно, если это изобилие вызывает у вас те же чувства, что и у автора: «…меня охватывает легкая паника. Сколько же времени уйдет на то, чтобы все просмотреть? И стоит ли оно того?»

Research-based art или «исследовательское искусство», включающее в себя и популярные сегодня «художественные исследования», — привычный элемент больших выставок с 1990-х годов. Одной из институциональных предпосылок его развития стало появление PhD-программ[1] в сфере искусства в Европе: вместо получения знаний ради истины — как было в либеральной образовательной модели — новые программы сделали акцент на производительности науки и капитализации знаний[2]. В то же время происходит «архивный поворот» в искусстве, художники все чаще выступают кураторами[3] — характерные черты этих тенденций заметны и в исследовательском искусстве, хотя оно и не совпадает с ними полностью. Художественные практики меняются и под влиянием интернета: первое очарование утопией свободного доступа к информации постепенно сменяется фрустрацией и симптомами цифровой перегрузки. Так, архив и исследовательская работа — ранее инструмент, источник, ресурсная база художественных исследований — сегодня сами стали произведениями искусства.

Несмотря на свою распространенность, «исследовательское искусство» еще не успело получить внятного теоретического осмысления. В попытке дать определение этому жанру Клэр Бишоп оставляет в стороне форму или способы его восприятия зрителем и прослеживает генеалогию исследовательского искусства через призму развития цифровых технологий и отношения к знанию, его производства и эпистемологии.

Генеалогия исследовательского искусства

В исследовательском искусстве сходятся три художественно-исторические линии, каждая из которых заложила основы того, как художники сегодня соединяют визуальное и текстовое, факты и интерпретации:

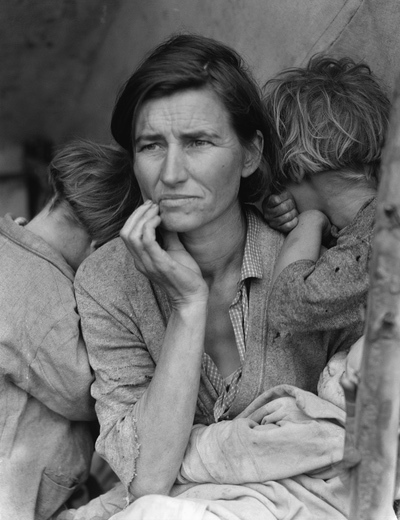

● документальная фотография, сопровождающаяся развернутыми поясняющими подписями[4] (Льюис Хайн, Доротея Ланж, Дэвид Голдблатт, Тарин Саймон);

● киноэссе как голосовое осмысление изображения[5] (Крис Маркер, Ален Рене, Харун Фароки, Хито Штейерль);

● концептуализм 1970-х годов, работающий с социальными науками[6] (Ханс Хааке, Мэри Келли, Сьюзан Хиллер).

Все три практики объединяет междисциплинарность и линейная логика, стремление собирать и излагать материал последовательно — будь то серия фотографий, развернутое повествование киноэссе или многосоставная инсталляция. Альтернатива этой схеме появляется в конце XX века. Ощущая смену парадигмы, теоретик медиа Вилем Флюссер в конце 1980-х годов предрек: линейное, «процессо-ориентированное» мышление Запада, основанное на буквенно-цифровом коде, вскоре уступит место «техническим изображениям» — фотографии, кино, видео, телеэкранам и компьютерам — с их «круговой» логикой и доминирующей визуальностью[7]. Другие мыслители этого периода, например Жиль Делез и Феликс Гваттари[8], с энтузиазмом поддерживали нелинейность, предложив вместо иерархического дерева принцип «ризомы» — бесцентровой, разветвленной структуры, которая вдохновила художников на поиски новых форм в эпоху интернета, когда между технологиями и знанием рождаются иные, еще не до конца понятные связи.

Фаза первая: эйфория гипертекста

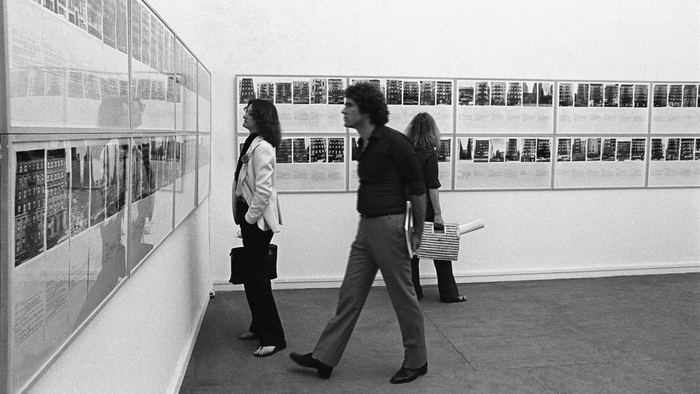

С начала 1990-х исследовательское искусство решительно отказывается от линейного повествования, на место которого приходит разветвленная структура, больше напоминающая гипертекст или ризому. Материалы, прежде строго выстроенные на стенах, перекочевывают на полки и столы, приглашая зрителя не просто следовать авторскому нарративу, но самому стать «коллегой-исследователем».

Так, исследование культуры африканской диаспоры и восприятия хип-хопа в Германии художница Рене Грин воплощает в виде инсталляции Import/Export Funk Office (1992–1993). И снова узнаваемая картина: металлические стеллажи, книги, газетные вырезки, фотографии, музыкальные треки, аудиозаписи и более чем 26-часовое видео, документирующее разговор художницы с музыкальным критиком Дидрихом Дидрихсеном и другими участниками. Белые перчатки на коробке с надписью «Данные» буквально приглашают зрителя к изучению архива, переводя его из режима пассивного созерцания к активному соучастию.

В CD-ROM-версии этой инсталляции (1995) Грин адаптирует проект к цифровому формату: «“Пространственность” исследования легче воспринимается через гиперссылки на домашнем компьютере, нежели в галерее, где у зрителей никогда не хватает времени». В основе ее модели лежит гипертекст — форма непоследовательного письма, основанная на связях между вербальной и визуальной информацией, которая станет ключевым структурным протоколом интернета. Здесь нет единого и всеобъемлющего авторского повествования — лишь исходные материалы, позволяющие выстроить идею: «Это не столько политическая программа, сколько библиография, не предлагающая зрителю какой-либо интерпретации», — писала об Import/Export Funk Office исследовательница Низан Шакед[9]. Сама же Грин еще в 1993 году говорила[10], что в своей работе намеренно избегает простых выводов: по ее словам, инсталляция «высмеивает дидактизм» и демонстрирует «сложность вещей», а не выдвигает «какое-то одно авторитетное заявление об окружающей действительности». Ранние эссе того времени, посвященные гипертекстам[11], пронизаны эйфорией от открывшихся возможностей доступа к такому объему информации. Мысль о том, что изобилие и доступность могут вести к бессилию, оформилась не сразу.

«Отчасти архив, отчасти инсталляция, отчасти выставочная экспозиция, “Импорт/экспорт” учреждает новую гибридную категорию — исследовательское искусство, — являясь мостом между предыдущими моделями художественных исследований 1970-х годов и формирующимся исследовательским искусством 1990-х. С первым подходом работу объединяет вовлеченность в современную культуру (а не в историческую тему) и наличие собственных первичных исследований художника. Вместе с тем она предвосхищает и более поздние проекты, собирая воедино уже существующие материалы (книги, тексты, газеты, фотографии) и предоставляя зрителю возможность делать собственные выводы. Главное отличие от предыдущих способов художественного исследования состоит в том, что здесь инсталляция приглашает зрителя стать пользователем, тем, кто может изучить фрагменты, синтезировать их и, возможно, даже задействовать материал в собственном исследовании (или, как минимум, сыграть роль исследователя). Инсталляция Грин тем самым имеет постгерменевтический характер, возлагая бремя интерпретации на зрителя».

Похожий подход разделяли и другие авторы 1990-х — от испанского художника Антони Мунтадаса до междисциплинарых коллективов вроде Центра по интерпретации землепользования (Лос-Анджелес), MAP Office (Гонконг), Multiplicity (Милан). Все они работали с документами и архивами, подходили к исследованию как к общественному ресурсу и делились результатами через интерактивные интерфейсы и мультимедийные платформы, создавая пространства, где зритель не обязан следовать заданному сюжету. Такой сдвиг от нарратива к открытой системе позволил не только изучать материалы в любом порядке, но и вырабатывать собственные интерпретации.

Неприятие авторского дидактизма было не только эстетическим жестом, но и откликом на идеи постструктурализма, феминизма и постколониальной теории, которые критиковали линейную, эволюционистскую, «имперскую» историю. В академической и художественной среде США постструктуралистский антифундаментализм соединялся с критикой идентичности, превращая «смерть автора» в инструмент для анализа социальных и политических конструкций.

Так, отказ от линейной аргументации и господства авторской позиции приводит к появлению новой художественной формы: пространственной, сетевой, открытой, предполагающей, что работа лишь «задает вопросы» и «привлекает внимание», но не предлагает ответов. Разрушая старые нарративы, нелинейность и избыток информации обернулись другой проблемой: они оставляли зрителя наедине с хаосом данных, который часто оказывался не легче для усвоения, чем прежние догмы.

Фаза вторая: возвращение к аналоговости и нарративу

Вторая фаза исследовательского искусства возникает параллельно с первой, но предлагает противоположный жест: вместо влечения к цифровым технологиям художники обращаются к устаревшим медиа и форматам, оживляя «мертвую технику» — диапроекторы, пленочные фотоаппараты и виниловые проигрыватели. Этот выбор сопровождается неожиданным возвращением к повествовательности, элементы выстраиваются в определенной последовательности — слайды с комментариями, фильмы с закадровым голосом — и не дают зрителю полной свободы, характерной для нелинейных гипертекстов 1990-х.

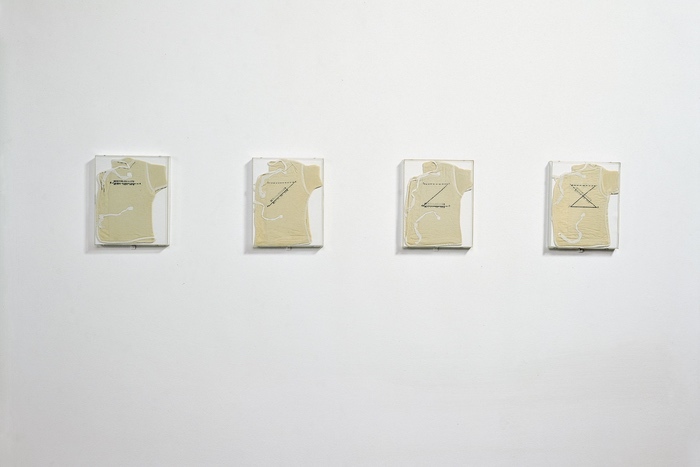

С помощью этих старых интерфейсов художники обращаются, как правило, к субъективной сфере. Так, с середины 2000-х мексиканский художник Марио Гарсия Торрес создает многослойные проекты, посвященные Алигьеро Боэтти: от серии факсов, якобы отправленных покойному художнику, до длинных слайд-шоу с аудиорассказами о поисках отеля Боэтти в Кабуле и фильма о его реконструкции. В этих работах реальные события переплетаются с вымыслом, а субъективный взгляд автора пронизывает повествование: «Каждый шаг излагается так, словно перед нами детективная история, таящая в себе сомнения, навязчивые идеи, трудности и нерешенные вопросы». Эти меланхоличные произведения восстанавливают забытое прошлое, но делают его неуловимым, затуманенным, насыщенным личными интерпретациями.

В отличие от исследовательского искусства первой волны, где отказ от линейности имел ясное теоретическое обоснование — деконструкцию господствующих нарративов, — художники второй волны стремятся показать, как микронарративы сталкиваются и пересекаются с большой историей. Их «я» становится связующим звеном, хотя полная картина прошлого никогда не складывается. Историк искусства Хэл Фостер назвал это стремление «архивным импульсом»[12], сопоставив его с параноидальным желанием соединить несоединимое. Также Фостер пишет об интернете, но главным образом для того, чтобы противопоставить его цифровой интерфейс тактильности архивного искусства. Сам же Гарсия Торрес отмечает, что именно интернет с его поисковыми алгоритмами и доступностью информации побуждает к таким нелинейным, «менее методологическим и более разносторонним» подходам: «Интернет повсеместен, и да, он часто бывает не прав, но мне это даже нравится. Нет лучшего способа подтолкнуть исследование в сторону чего-то противоречивого и далекого от истины. Именно на этом пути можно найти интересные взаимоотношения»[13].

Этот дрейф в информации, описанный Николя Буррио как путь «семионавта»[14], превращает художника в странника по культуре, который, словно фланер, прокладывает неожиданные маршруты между знаками. Но в отличие от цифровой логики гипертекста 1990-х, эти маршруты воплощаются через аналоговые носители, наделенные особой «аурой» и физическим присутствием. По сути, серфинг по культурным смыслам, начавшийся с гиперссылок, в 2000-е годы приобретает материальную форму — не столько в противовес интернету, сколько благодаря усвоению его логики.

Вместо анализа острых социальных тем художники второй волны фокусируются на истории искусства и субъективных размышлениях о прошлом, создавая собственные «исследования» жизни и творчества известных художников — Вито Аккончи, Роберта Барри, Мартина Киппенбергера и Роберта Раушенберга, — которые, с одной стороны, вскрывают малоизвестные аспекты биографий, но с другой, лишь укрепляют и без того канонические образы искусства белых художников-мужчин[15]. В противоположность этому исследовательница Саидия Хартман в своем методе «критического фабулирования»[16] предлагает радикально иной подход к микронарративам: не реконструировать канон, а осмысленно выбирать, как и какие истории озвучивать, чтобы дать голос тем, кто был стерт из исторической памяти.

Так, исследовательское искусство второй фазы не строит нарратив из архива, а переосмысляет его с позиции личной или воображаемой истории. Вымысел здесь — не дефект, а способ вскрытия слепых зон исторического знания. Произведения второй фазы исследовательского искусства выстраивают напряжение между индивидуальным и коллективным, правдой и вымыслом, исследованием и фикцией, предлагая зрителю не ответы, а множество нитей, через которые можно — но не обязательно удастся — прикоснуться к прошлому.

Фаза третья: эпистемология поиска и логика агрегации

Если гипертекст первой фазы был наполнен утопией разветвленного знания, а вторая фаза вернула нарратив и авторскую позицию, то третья — постинтернетная — знаменует полное слияние с цифровой логикой. Художники интегрируют принципы онлайн-мышления в саму структуру своих работ. Этот этап историк искусства Дэвид Джослит точно определил как «агрегацию»[17]: «В современном цифровом мире важно не столько создавать содержание, сколько конфигурировать и искать его, находить то, что вам нужно, и из этого складывать смысл»[18]. Художники больше не занимаются первичными изысканиями, они «гуглят», скачивают, реконтекстуализируют, тем самым в каком-то смысле переизобретая принцип реди-мейда для эпохи цифрового переизбытка: готовые объекты не просто берутся из повседневности, а агрегируются из информационного поля.

«В результате происходит объединение двух практик: поиск становится исследованием. Разница тонкая, но важная. Поиск — это предварительная стадия сбора информации с помощью поисковой системы, гугление. Для исследования же характерны анализ, оценка и новый подход к проблеме. Если в процессе поиска происходит адаптация своих идей к языку «поисковых терминов» — уже существующих понятий, которые с наибольшей вероятностью дадут результаты, — то в процессе исследования (как онлайн, так и офлайн) приходится задавать новые вопросы и разрабатывать новые термины, которые еще не распознаны алгоритмом».

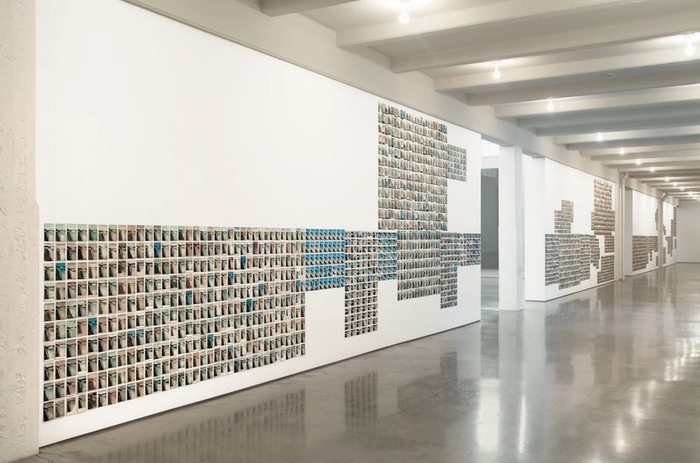

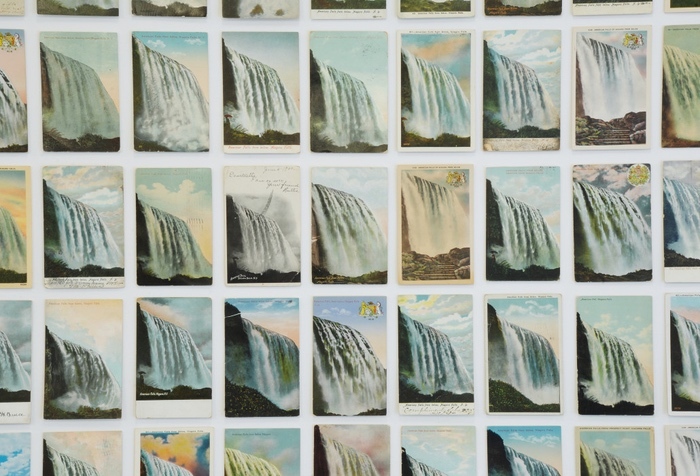

В таких проектах сами архивы становятся экспонатами: ливанский режиссер Акрам Заатари показывает студийные портреты Хашема аль-Мадани, фотограф Тарин Саймон фотографирует архивные папки библиотеки, а художница Зои Леонард собирает тысячи открыток с Ниагарой, вывешивая их в виде мозаики, похожей на страницу с результатами поиска в Google Images. Иногда художники используют агрегацию, чтобы выразить личную позицию, как Хенрик Олесен, который через цифровые репродукции картин и маркерные пометки пересобирает историю искусства и превращает ее в язвительный коллаж, напоминающий Атлас «Мнемозина» Аби Варбурга.

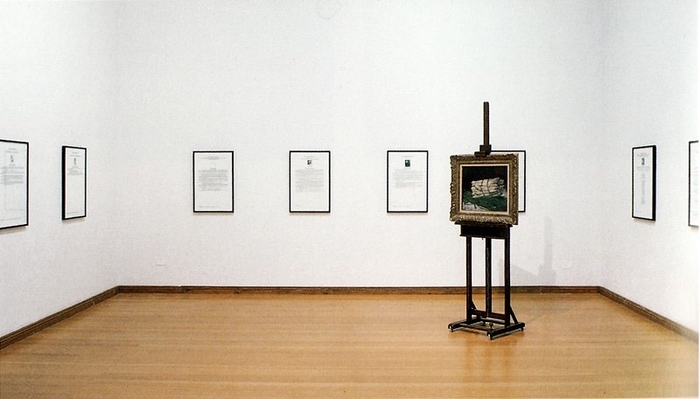

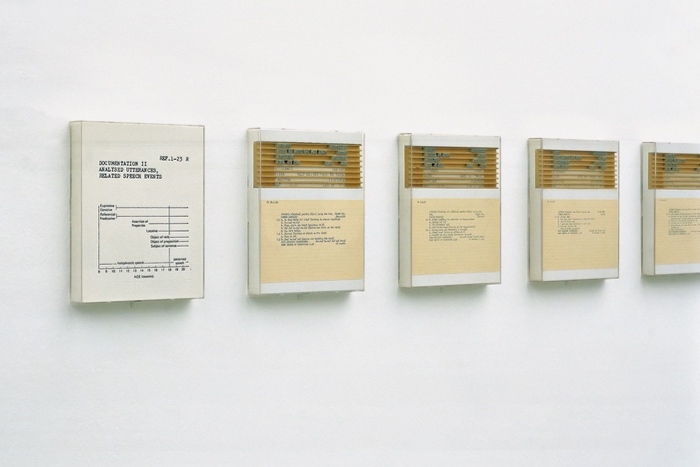

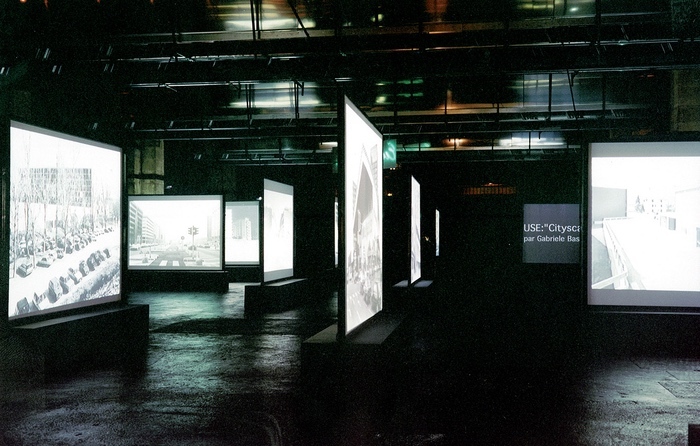

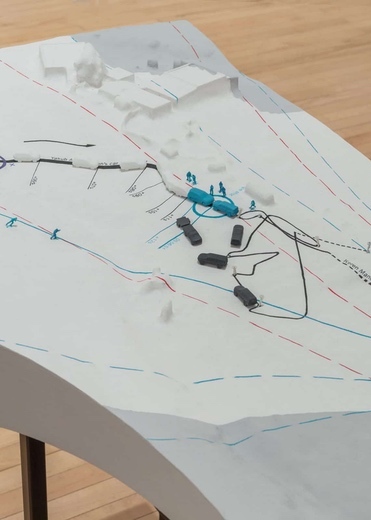

Однако чаще встречается бесконечная агрегация без выраженного мнения автора: например, «Центр изучения истины» Вольфганга Тильманса, демонстрирующий «облако смыслов» без иерархии между научными статьями, личными фотографиями или бытовыми предметами: «Один стол посвящен солдатам и войне, другой — авиалиниям и перелетам, еще один — отношению американцев к еде», — объяснял Тильманс[19]. Формально работа представляет собой все те же ряды столов с газетными вырезками, распечатками из интернета, фотографиями и другими эфемерами, аккуратно разложенными под стеклом. Материалы меняются с каждой выставкой, словно новостная лента, а структура столов напоминает рабочий стол компьютера или интерфейс сенсорного экрана, с которым зритель не может взаимодействовать напрямую.

По словам художника, выбираемые нами источники информации сообщают то, что мы хотим услышать, а научные доказательства порой лишь укрепляют предрассудки. В этом отражается новая тревога искусства: если в 1990-х художники разрушали авторитеты через деконструкцию, то теперь, в эпоху «постправды» и фейковых новостей, сама возможность достижения истины стала проблемой. Центр изучения истины не предлагает ответов, но воплощает опьяняющий эффект нескончаемого потока информации, который, как заметил критик Питер Шелдал, всегда можно пересобрать и представить иначе[20].

Так исследовательское искусство третьей волны превращает поиск в главный метод, а инсталляции — в материальный аналог интернет-серфинга. Художники собирают данные, как браузер загружает страницы, и переносят их в галерейное пространство, где зритель быстро «сканирует» смысл, но вряд ли находит цельное высказывание. Это не просто комментарий к цифровой культуре — это ее прямая манифестация.

Фаза четвертая: усталость, фрустрация и предел зрительского внимания

Эволюция исследовательского искусства с 1990-х годов показывает, как менялись представления о знании и роли зрителя. Первая фаза побуждала собирать собственные нарративы из предложенных материалов, предлагая «новое знание», противостоящее доминирующим точкам зрения. Вторая переносила зрителя в мир субъективных повествований художника, где факты могли быть вымышлены или приукрашены, а микронарративы служили инструментом пересмотра истории. Третья фаза снова обращалась к анализу информации, но уже в формате агрегации: работы представляли собой компиляцию данных, приглашая к размышлению о природе знания, но не предлагая выводов. Все чаще зритель оказывался потерянным в океане информации — не способным и не желающим упорядочить ее.

Эта визуальная и смысловая перегрузка тесно связана с изменением наших навыков восприятия в эпоху экономики внимания. С начала 2010-х, с ростом персонализированной онлайн-рекламы, мы вынуждены были вырабатывать новые стратегии восприятия — ими стали беглый просмотр и выборочное внимание. Мы научились «сканировать» текст по f-образной траектории, выхватывая лишь 20% информации, и полагаться на отдельные фрагменты, чтобы составить представление о целом. Эти навыки, рожденные в цифровой среде, проникают в опыт посещения выставок: кураторские тексты и витрины воспринимаются как перегруженные потоки данных, в которых сложнее найти удовольствие и которые труднее осмыслить.

Художественные стратегии 1990-х годов с их раздробленными авторскими высказываниями и обилием материалов начинают казаться «интеллектуальной буферизацией». То, что когда-то было радикальным освобождением от авторитарного нарратива, теперь вызывает фрустрацию — перед нами бессвязное изобилие, погружающее в «ожидание хоть какой-то связи». Проблема обострилась с ростом визуального шума: выставки, подобные «Документе 11» с ее 600 часами видео или «Документе 14» с хаотичными архивами, стали не пространством открытий, а испытанием для внимания.

В этих условиях все актуальнее звучит призыв к ясности. Лучшие примеры исследовательского искусства позволяют зрителю услышать не шум, а сигнал — понятное, аргументированное высказывание, рожденное из конкретного исследовательского вопроса. Эту новую установку воплощает коллектив Forensic Architecture, чья практика знаменует четвертую фазу исследовательского искусства. Работая на стыке искусства, науки и правозащитной деятельности, они используют 3D-моделирование, анализ метаданных, аэрофотосъемку и другие технологии для восстановления правды о нарушениях прав человека. В проекте «Долгая жизнь доли секунды» группа собирает 95 размытых видео ночного рейда израильской полиции и сопоставляет их с метеоданными и свидетельствами, чтобы опровергнуть официальную версию событий. В отличие от первых трех фаз исследовательского искусства, проект Forensic Architecture предлагает не свободу интерпретаций, а точный, аргументированный вывод, где истина вновь становится этическим императивом: «Преследование личных целей скорее оттачивает качество данных, чем притупляет аргументацию»[21]. При этом сами зрители все так же перегружены информацией и визуализацией. Тем не менее сама востребованность подобных практик показывает: после десятилетий скепсиса общество снова ищет не относительность, а правду — с конкретными доказательствами и четкой позицией.

В заключение, или как превратить данные в знание

«Следует быть осторожными в своих желаниях: на одной чаше весов — информация, лишенная авторского голоса или какой-либо позиции; на другой — позиция, которую нельзя оспорить, с ней можно только согласиться. Несмотря на эти риски, художественные исследования способны преодолеть границы академизма двумя способами: во-первых, допуская личное повествование и бросая вызов объективному восприятию истины через вымысел и фабулу (в академических кругах эта тенденция проявляется в феминизме и исследованиях черной культуры); во-вторых, подавая исследование в эстетических формах, которые не ограничиваются простой информативностью (хорошо написанные истории, приносящие удовольствие; связи и сопоставления, которые способны удивлять и восхищать)».

Яркий пример — работы ливанского художника Валида Раада, который с конца 1990-х противопоставляет художественный вымысел официальным нарративам. В проекте «Наброски к тому, что я мог бы дезавуировать» он исследует историю современного искусства в странах арабского мира и распространение новых музеев в регионе Персидского залива, обнаруживает финансовые и политические связи и превращает свои находки в лекции-перформансы[22]. Раад показывает, что искусство и перформанс, допускающие, в отличие, например, от журналистских расследований, отступления от объективной истины, могут гораздо больше, чем просто распространять и собирать информацию, — именно потому, что в гиперкапитализированном пространстве интернета эти процессы стали обыденными. В своих лекциях-перформансах Рааду удается выдвинуть на первый план поэтическую составляющую, продемонстрировать привязанность автора к объекту исследования, а также те психические последствия, которые связаны с принятием непопулярной точки зрения.

Другой путь демонстрирует Анна Богигуян, чьи работы вроде инсталляции «Торговцы солью» превращают исторические сюжеты в чувственный опыт. Здесь рисунки, живопись, фотографии, коллажи и рукописные тексты представлены в сетке из ста сорока четырех рам, расположенной наподобие большого складного экрана. Хотя исследования Богигуян представлены в онлайн- и офлайн-формате, главным для художницы остается их материализация и временной аспект: все литературные, исторические и философские данные ее таблиц связаны со временем, проведенным там, где происходили указанные события; картины и рисунки сделаны с натуры или по ее собственным фотографиям каждого места. Столь же соматическим становится и зрительское восприятие — информация превращается в сенсорно насыщенный образ, одновременно скульптурный и обонятельный.

Работы Раада и Богигуян указывают на некоторые различия между обычным поиском и исследованием, между сбором информации и оригинальными изысканиями. Речь не идет о том, чтобы вернуться к принципам академической строгости, — напротив, отстаиваемое художниками творческое посредничество становится особенно актуальным в условиях развития новых поисковых систем с искусственным интеллектом, генераторов изображений и языковых моделей GPT. Подлинное же исследовательское искусство рождается не в простом копировании или механическом сборе данных, а там, где информация становится частью уникальной истории, открывающей новые смыслы.

История развития исследовательского искусства с 1990-х до 2010-х годов раскрывает и то, как менялось зрительство. От зрителя-«соисследователя», обладавшего агентностью в мире гипертекста, мы пришли к перегруженному субъекту, измученному потоками информации и обычно не способному оспаривать увиденное. Интернет-серфинг как метод сначала казался бунтом против академизма, но со временем стал формой капитуляции перед хаосом цифрового пространства. Одновременно правые движения начали использовать соцсети для построения вымышленных нарративов, показывая, что разрушение идеи единой «правды» может привести к еще большей опасности.

«Описывая эти этапы, я подразумевала прежде всего одиночного зрителя. Но выставки — это пространства социальные, и мои самые приятные впечатления от исследовательских инсталляций происходили в компании друзей и коллег. Иногда нам необходимо совместное созерцание: взгляд другого человека, который заставит присмотреться внимательнее, прогонит излишнюю лень и снисходительность».

Хотя исследовательское искусство — с обилием текстов, мелкими эфемерами и архивными аудио в наушниках — подразумевает скорее индивидуальный просмотр, его потенциал раскрывается иначе при коллективном восприятии. Совместное посещение выставки, обсуждение, обмен впечатлениями — все это помогает распределить внимание, справиться с перегрузкой и связать увиденное с личным опытом. Так выставка перестает быть изолированным переживанием и становится формой общения — именно в таком процессе поток разрозненной информации может превратиться в знание.

Примечания

- ^ В российской системе образования «доктор философии» (англ. Doctor of Philosophy) формально может быть приравнен к кандидату наук.

- ^ В отличие от США, в Европе на программе PhD студент, как правило, сам оплачивает свое обучение и проживание, не получая стипендии или финансирования от университета. В Великобритании программы PhD явно созданы с целью получения денег: университетские факультеты, у которых есть такие программы, получают больше финансирования от государства или из других источников.

- ^ Художники-кураторы собирают работы других художников, часто выставляя их рядом с нехудожественными объектами, и таким образом, чтобы отразить собственную эстетику и мышление. В рамках «архивного поворота» художники собирают материалы, чтобы объединить личное и историческое, нередко стремясь создать контрархив или контрпамять. См.: Foster H. An Archival Impulse // October 110. 2004. P. 3–22.

- ^ Первая линия уходит корнями в фотодокументалистику начала XX века: Льюис Хайн не просто снимал иммигрантов и рабочих, но снабжал фотографии развернутыми подписями с точными описаниями, а для сверки описаний приглашал свидетелей. Эта традиция достигла особой выразительности в 1930-х, когда Доротея Ланж и другие фотографы Администрации по защите фермерских хозяйств документировали быт времен Великой депрессии. Тексты превращали снимки в мощные социальные аргументы, «закрепляя фотографическое доказательство», вместо того чтобы «усложнять изображение двусмысленными поэтическими излишествами». В послевоенные годы Дэвид Голдблатт продолжил эту практику, включая в свои длинные подписи прямые цитаты из официальных источников и таким образом превращая фотографии в эмоциональное опровержение сухих фактов. Новым примером стала масштабная инсталляция Тарин Саймон «Живой человек, объявленный мертвым», отсылающая к интернет-феномену «исследовательской кроличьей норы». Каждая из 18 «глав» проекта, в полном объеме занимающая несколько галерей или 864-страничный пятикилограммовый каталог, представляет родословную, включающую портреты, тексты и дополнительные изображения.

- ^ Вторая линия тянется из киноэссе — жанра, который, по словам Ханса Рихтера, стремился «придать видимость абстрактным идеям» и показать не только документальное, но и противоречивое, иррациональное, фантастическое. С середины XX века режиссеры, от Криса Маркера до Харуна Фароки, использовали киноэссе как инструмент практически политического анализа, не скрывая, в отличие от фотодокументалистики, субъективность высказывания. Среди современных художников точно выявила связь киноэссе с художественными исследованиями Хито Штейерль.

- ^ Третья ветвь — концептуальное искусство 1970-х, в частности междисциплинарные практики художников 1970-х годов, работавших с психоанализом (Мэри Келли), антропологией (Сьюзан Хиллер) и социологией (Ханс Хааке). Хааке, пожалуй, представляет образцовый пример художника-исследователя того десятилетия: используя данные из открытых источников, он вскрывал связь власти и капитала и вводил в пространство галерей или музеев информацию, изначально для них не предназначенную.

- ^ См. Flusser V. Crisis of Linearity / trans. A. Mers // Bootprint 1:1. 2007. P. 19–21; Flusser V. Into the Universe of Technical Images (1985). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011. P. 57–58.

- ^ Книга «Тысяча плато» (1980) Жиля Делеза и Феликса Гваттари помогла узаконить нелинейные формы аргументации и производство неоднозначной, открытой эстетики, которая стала реакцией на марксистский дидактизм искусства 1970-х.

- ^ Shaked N. The Synthetic Proposition: Conceptualism and the Political Referent in Contemporary Art. Manchester: Manchester University Press, 2017. P. 51.

- ^ Цит. по: Ferguson R. Various Identities: A Conversation with Renée Green, World Tour: Renée Green. Los Angeles: LA Museum of Contemporary Art, 1993. P. 58.

- ^ Оглядываясь назад, можно сказать, что утверждения о гипертексте были сильно преувеличены: гипертекст позволяет читателю лишь по-своему взаимодействовать с заранее предоставленным материалом, но не дополнять, редактировать или подвергать этот материал сомнению. См. Landow G. Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992. P. 4–5. См. также David J. Bolter, Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 1990.

- ^ Foster H. An Archival Impulse. Op. cit. P. 21.

- ^ Марио Гарсия-Торрес, в материале Монтсе Бадиа: Badia M. The Structures of Art: An Interview with Mario García-Torres // A*Desk 104. 20 October 2012. См. а-desk.org.

- ^ Буррио описывает не художественное исследование, а культурную сборку в целом (сэмплирование, хакерство, диджеинг); тем не менее его термин полезен, чтобы передать ощущение цифрового дрейфа. См. Bourriaud N. Postproduction. Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World, Berlin: Sternberg Press, 2006. P. 18.

- ^ Подобные «пантеоны» можно найти в работах Сэма Дюранта (где упоминаются Роберт Смитсон и Case Study Houses), Джонатана Монка (Сол Левитт, Эд Рушей, Брюс Науман, Лоуренс Винер, Джефф Кунс) и Риркрита Тиравания (Джон Кейдж, Марсель Бротарс, Феликс Гонсалес-Торрес).

- ^ Hartman S. Venus in Two Acts // Small Axe 12:2. 2008. P. 1–14.

- ^ Joselit D. On Aggregators // October 146. 2013. P. 12–14.

- ^ Джослит в материале: The Epistemology of Search: An Interview with David Joselit // ARPA Journal 2. 2014. См. arpajournal.net.

- ^ См. интервью Вольфганга Тильманса Лорене Муньос-Алонсо в блоге Latitudes. (10 ноября 2010 года): lttds.blogspot.com.

- ^ Schjeldahl P. The Polymorphous Genius of Wolfgang Tillmans // New Yorker. 10 October 2022.

- ^ Weizman E. Introduction: Forensis // Forensis: The Architecture of Public Truth / ed. E. Weizman. Berlin: Sternberg, 2014. P. 13.

- ^ Работая под именем вымышленного коллектива, The Atlas Group, Раад собрал фикшен-архив ливанских войн 1975–1990 годов: фотографии, записные книжки и фильмы, которые косвенно и неявно раскрывали пагубное влияние войны на людей, места и общественную психику. См. theatlasgroup1989.org.