Время года — фестиваль

Музейная афиша все чаще предлагает форматы, прежде музеям не свойственные: среди картин и экспонатов играют диджеи, разворачиваются перформансы, читаются стихи, проходят модные показы. Еще более заметной эта тенденция становится летом на территории музеев-усадеб и заповедников — площадках, которые могут не только разово поэкспериментировать в стенах экспозиции, но и организовать целый фестиваль под открытым небом. Посетители довольны, природа радует, атмосфера чарует. Что может быть лучше? Изучив опыт российских фестивалей разного масштаба и направленности, «Артгид» узнал, какие вызовы для музеев и их команд скрываются за кулисами праздника и собрал список рекомендаций для организаторов подобных событий. Материал подготовлен при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

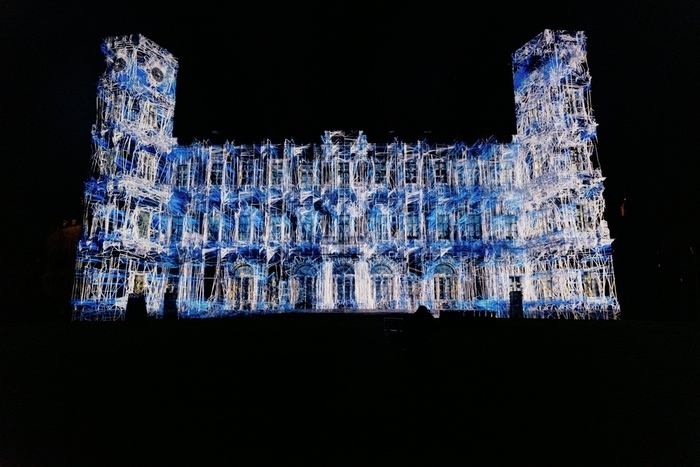

Фестиваль «Ночь света». Гатчина, 2024. Courtesy пресс-служба фестиваля

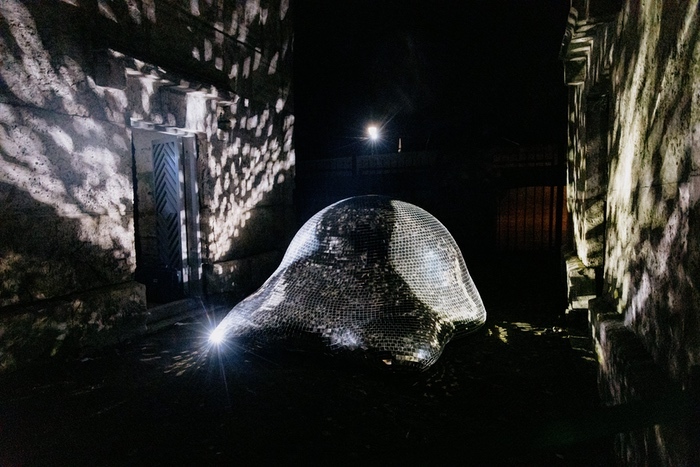

Фестиваль «Ночь света». Гатчина, 2024. Courtesy пресс-служба фестиваля

Летние фестивали — не просто развлечение, но и мощный инструмент развития музея и территории вокруг. Они оживляют культурное наследие: там, где раньше экскурсовод вел рассказ о барском быте, теперь звучит музыка эпохи, прогуливаются дамы в кринолинах и проходят мастер-классы по старинным ремеслам. За счет билетов, аренды торговых точек и спонсорской поддержки фестивали порой приносят дополнительный доход, а значит, и возможность поддерживать и развивать инфраструктуру, сокращая зависимость от госбюджета. Фестивали помогают привлечь новую аудиторию — от семей с детьми и молодых людей, которые раньше посещали музеи в лучшем случае со школьной экскурсией, до тех, кто специально приехал из другого города или даже региона. Местные жители могут участвовать в событии в роли волонтеров, что усиливает вовлеченность, способствует формированию культурной идентичности, чувства принадлежности и гордости за родное место. В результате хорошо спроектированный и регулярный фестиваль может занять прочные позиции в культурном календаре, стать «визитной карточкой» музея и инструментом трансляции его ценностей.

Например, Музей-усадьба В. И. Сурикова в Красноярске не только содержит третью по размеру в России коллекцию произведений художника, но и, как полагается музеям-усадьбам, сохраняет быт и культуру, в которой он формировался. С 2021 года здесь проходит фестиваль «Медвежуха», посвященный переосмыслению образа медведя в сибирской культуре. Идею создать событие вокруг традиционного символа Сибири, силы и веселья предложили художник и педагог Вероника Резинкина и руководитель Центра творческого развития и гуманитарного образования Лариса Гавришина. Для возвращения аудитории после пандемии требовались радикальные меры и свежие форматы, поэтому предложение приняли быстро и с энтузиазмом. А то, что современники порой сравнивали Сурикова с медведем[1], музей посчитал добрым знаком. Вот уже пятый год участники и гости фестиваля изображают хозяина леса на поделках и картинах, организуют тематическую выставку и арт-маркет. «Самое главное — мы вернули на территорию усадьбы художников, ведь первая рисовальная школа располагалась в каретном сарае Суриковых», — рассказывает Екатерина Дмитрейко, заведующая отделом проектной и образовательно-просветительной деятельности Музея-усадьбы В. И. Сурикова. Кроме художественной выставки и мастер-классов «Медвежуха» предлагает разнообразную музыкальную программу: здесь звучат народные песни, фолк-рок и опера. Наконец, театральные постановки, ярмарка и народные забавы воссоздают атмосферу сибирского города XIX века, позволяя понять, в каком культурном пространстве рос и формировался Суриков.

Если «Медвежуха» отсылает к Сурикову скорее метафорически, то фестиваль «Толстой без бороды» Музея-усадьбы «Ясная Поляна» прямо работает с наследием Льва Толстого. Команда музея запустила фестиваль в 2022 году, стремясь вовлечь тульскую молодежь в освоение творчества не самого простого классика. Даже название, нарочно провокационное, говорит о желании освободить великого русского писателя от навязанных стереотипов, представить его живым, актуальным и понятным современному человеку. Идею фестиваля поддержали директор музея Екатерина Толстая и Благотворительный фонд Владимира Потанина. Вот уже несколько сезонов участники фестиваля переосмысляют толстовские идеи и создают на их основе комиксы, видеоарт, хореографические постановки и фанфики, не теряя при этом уважения к первоисточнику. Координатор проекта Ольга Глазунова так комментирует содержание проекта: «Тот факт, что молодежный формат инициирует сам музей, бережет нас от нежелательных заступов за границу дозволенного. Работа на музейной площадке — это не ограничение, а ответственность». Музей направляет процесс, но не диктует рамки — и в этом секрет работы с аудиторией. Фестиваль так влюбляет в творчество Толстого, что сами подростки, открыв человечного и близкого им Льва Николаевича, не допускают упрощений и плоских трактовок.

Наконец, еще один пример — международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света» в Гатчине. Музею-заповеднику в 45 километрах от Санкт-Петербурга не так просто привлечь аудиторию, ведь куда ближе к северной столице расположены другие туристические центры — Пушкин, Петергоф и Павловск. В борьбе за посетителя музей сделал ставку на вау-эффект — ночное световое шоу на открытом воздухе. В течение одной летней ночи парк превращается в гигантскую сцену для театральных и музыкальных перформансов, а фасады Большого Гатчинского дворца становятся экранами для видеомэппинга. Фестиваль меняет тему каждый год, приглашая художников (от профессионалов до студентов), инженеров и световых дизайнеров из разных стран создать произведения на стыке исторической архитектуры, природного ландшафта и современных технологий.

У всех приведенных примеров — «Медвежуха», «Толстой без бороды», «Ночь света» — есть общий знаменатель: музей здесь всегда на первом месте. Будто опираясь на определение Международного совета музеев (ICOM), согласно которому музей — пространство для «образования, изучения и развлечения», эти проекты соединяют интеллектуальное и эмоциональное, исследовательское и событийное. Основатель компании «Яркие люди» и одноименного фестиваля, продюсер проектов «Ночь искусств», «Путешествие в Рождество», «Театральный бульвар» Мария Гальперина добавляет: «В событии должна быть учтена историческая и культурологическая составляющая. Организаторы думают про музыкальную и событийную части, а ведь главное — понимать, какие цели и задачи есть у музея. Фестиваль должен отвечать каким-то глубинным смыслам».

Праздник без ущерба: как проводить фестиваль с умом

Заботясь о смысловой компоненте и привлечении новой аудитории, музей не должен забывать о бережном отношении к пространству и фондам. Важно заранее уточнить правила использования помещений: выяснится, что в некоторых нельзя открывать шторы из-за экспонирования в залах графики или применять подвесной декор из-за незастекленных живописных работ. Стоит учитывать график и режим работы музея: репетиции и само событие не должно мешать основной деятельности, а монтаж и демонтаж площадки, часто требующие временного закрытия, нужно согласовывать заранее и предупреждать о них посетителей.

Своеобразный чек-лист для взаимодействия принимающей и приглашенной команд можно сформировать на основе опыта «Ночи света» в Музее-заповеднике «Гатчина». Главные принципы — заранее сформированные требования и рекомендации, совместная проработка маршрутов, контроль, понятные схемы заезда, монтажа и выезда и постоянная связь в мессенджерах с профильными специалистами. Важно продумать и компоненты «пользовательского опыта»: обеспечить удобные парковки, укрытие от дождя и солнца, работу службы безопасности, доступные туалеты и систему сбора мусора. Для Гатчины такое проектирование — необходимость: музей сохраняет не только экспонаты, но и парковый ландшафт. Для предотвращения износа газона, повреждения деревьев и архитектуры команда музея переосмыслила привычные сценарии культурно-массовых мероприятий. Если обычно масштабные события привязывают гостей к расписанию выступлений хедлайнеров, здесь инсталляции доступны со дня открытия до финала фестиваля. Вместо хаотичного движения и скопления в одной точке — равномерный поток зрителей по продуманному маршруту, который ведет от работы к работе, экспонированным прямо в дворцовом парке. Вместо фейерверка — мэппинг, вместо хаоса развлечений — погруженное восприятие художественных высказываний.

Принцип устойчивости касается не только организации пространства, но и планирования бюджета. География России так широка, а условия так неоднородны, что приводить сметы фестивалей почти бесполезно — слишком в разных обстоятельствах находятся столичные и региональные музеи, из европейской части страны или северных территорий, получившие или не получившие спонсорскую поддержку. Мария Гальперина замечает: «Главное, о чем надо знать и помнить музеям, — гранты». В ее практическом опыте — неоднократное получение грантовой помощи до 10 миллионов рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Муниципальные музеи называют более скромные бюджеты — 100–250 тысяч рублей на организацию камерного события. И все это — не за счет посетителей. Так, вход на фестиваль «Медвежуха» бесплатный. В первые годы он финансировался исключительно за счет ресурсов самого музея, но сейчас получает субсидии из городского бюджета. По словам куратора «Медвежухи» Екатерины Дмитрейко, основная часть расходов — гонорары хедлайнерам, аренда сцены и звукового оборудования. При этом многие группы выступают бесплатно, а художники предоставляют работы на безвозмездной основе.

В фестивале «Толстой без бороды» еще более сложное распределение бюджета. Самая большая часть затрат — питание, проезд и гонорары приглашенным экспертам. Например, в этом году музей пригласил в Тульскую область хореографов из Санкт-Петербурга. Организаторы активно работают над привлечением спонсоров и партнеров: так, в разные годы фестиваль получал грант Благотворительного фонда Владимира Потанина, Высшая школа сценических искусств помогала с выплатой гонораров, а Санкт-Петербургская консерватория оплачивала проезд мастеров-хореографов. Тем не менее основная финансовая нагрузка по-прежнему ложится на «Ясную Поляну», в то время как все образовательные программы остаются бесплатными. «По-толстовски. Свободный доступ к знаниям», — комментирует такое решение координатор проекта Ольга Глазунова.

Наконец, не стоит забывать об упоминании принимающей площадки в пиар-материалах. Важно не только разместить правильные логотип и название в афишах, релизах и постах, но и адекватно отразить роль партнера в организации события и корректно его позиционировать. При всей строгости правил музеи охотно идут на партнерство, если ожидания сторон обсуждались заранее и зафиксированы в понятной и прозрачной форме. Четкие договоренности помогут избежать недоразумений и выстроить партнерство на равных.

Что остается после, или Важные и неочевидные победы музейных фестивалей

Итоги фестивалей исчисляются разными строчками музейной отчетности. Например, по статистике, приведенной на сайте ICOM, «музей-заповедник “Гатчина” с 2011 по 2022 год увеличил число посетителей больше, чем в три с половиной раза» — определенный вклад в этот успех внесла и «Ночь света». Однако важнейшие результаты измеряются не в цифрах. Качественным следствием появления новых форматов становится пересмотр стереотипного отношения к музею как к законсервированной площадке. Так, после фестиваля «Толстой без бороды» музей-заповедник «Ясная Поляна» провел социологическое исследование и выяснил: подростки не только изменили отношение к писателю, но и остались в орбите музея. Теперь они посещают другие мероприятия, интересуются интерпретациями творчества Толстого в кино и театре. А глубинные интервью с сотрудниками, в том числе с теми, кто не отваживался участвовать в проекте, показали, что музей готов к экспериментам. «Нам было важно понять, как коллеги воспринимают новые форматы работы с молодежью и взаимодействия с толстовскими классическими текстами. <…> И по итогам этих исследований мы увидели, что музейщики стали лояльнее относиться к таким интерпретациям», — делится открытиями Ольга Глазунова, координатор проекта «Толстой без бороды».

Сегодня фестиваль для музея — уже не опция, а необходимость. Отказ от участия в событийной культуре приводит к выпадению из сферы зрительского внимания. Во всем мире музей конкурирует не с другими музеями, а с кино, соцсетями, маркетплейсами. По данным издания «Коммерсантъ», число одних только музыкальных фестивалей за последний год увеличилось на 43% — чем насыщеннее городская афиша, тем сильнее борьба за внимание аудитории. Публика привыкла к мультижанровости и современному языку подачи — и это заставляет искать новые яркие, выразительные форматы. Для создания вау-эффекта и разнообразия событий музеям придется коренным образом перестраивать функционал сотрудников, учиться приземлять мечты на рельсы проектного планирования, считать эффективность и цену контракта. Тем же, кто уже проводит фестивали, адаптироваться будет проще: они привыкли сотрудничать с внешними командами, распределять задачи, привлекать внебюджетные средства и писать грантовые отчеты, смотреть на свою работу с другой оптикой и открываться новым посетителям.

Примечания

- ^ Из воспоминаний дочери Павла Третьякова Веры Зилоти о художнике: «Родом он был из Красноярска, “почти якут”, по его собственному выражению, и наружность у него была, мне кажется, типичная для того Сибирского края: небольшой, плотный, с широким вздернутым носом, темными глазами, такими же прямыми волосами, торчащими над красивым лбом, с прелестной улыбкой, с мягким, звучным голосом. Умный-умный, со скрытой, тонкой сибирской хитростью, он был неуклюжим молодым медведем, могущим быть, казалось, и страшным, и невероятно нежным. Минутами он бывал прямо обворожительным».