Борис Орлов: «Я был художником-свидетелем, находившимся в метапозиции»

В рамках курса «Карта современного российского искусства» онлайн-школы «Среда обучения» состоялась вполне офлайновая встреча художников двух поколений — классика Бориса Орлова и молодого автора Яна Гинзбурга, который расспросил старшего коллегу о выборе творческой профессии, учебе в Строгановке в эпоху оттепели, попытке работать за границей и о том, что такое метапозиция.

Борис Орлов. 1957. Фото из архива Бориса Орлова

Борис Орлов. 1957. Фото из архива Бориса Орлова

Ян Гинзбург: Расскажите про свое детство, про своих родителей. Кем вы хотели стать в детстве?

Борис Орлов: Родился я 1 апреля 1941 года. Мой отец работал на авиационном заводе, был высококвалифицированным сварщиком, умел варить алюминий. В первые дни войны его призвали на фронтовые аэродромы, и мама осталась одна. Потом меня отправили к родственникам мамы в деревню, где я провел всю войну. Первые впечатления детства — немецкие самолеты летают над деревней и все кричат: «Немец! Немец!» Еще одним сильным впечатлением стал иконостас у бабушки. Мое первое, очень мощное эстетическое переживание — икона закалывающего змея Георгия Победоносца в красном плаще. А рисовать я начал где-то уже лет с трех, мне попался карандаш, я его ловко уцепил и начал рисовать. А годам к семи я уже был известным портретистом — перерисовал всех знакомых моих родителей и всех в детском саду. Меня все тогда звали «художник», просто художник: «О, художник пришел. Художник, пока, до свидания».

Но самым сильным впечатлением детства, конечно, стали парады на Тушинском аэродроме: самолеты с портретами Сталина, парашютисты. И вот вся моя авиационная тематика, видимо, оттуда.

Я.Г.: Я слышал, что в какой-то момент вы засомневались — становиться художником или нет.

Б.О.: Где-то лет до тринадцати я непрерывно рисовал, ходил в студию Дома пионеров и даже получал всесоюзные премии на выставках детского творчества. Можно сказать, что я был уже признанным художником, да еще и невероятно востребованным — все хотели портрет от меня. Но у нас был сосед, старше меня лет, наверное, на десять. Он учился в геологическом институте, ходил по оврагам, чего-то раскапывал и брал меня с собой. И все это меня так увлекло, что в какой-то момент я сказал: «Все, искусством больше не занимаюсь!» Я хотел быть геологом, собрал целую коробку камушков, отпечатков. Но между девятым и десятым классом я провел лето на Москве-реке, где нашел в обрыве пласт белой глины. Я нарыл этой глины и все лето лепил, лепил, лепил и понял, что все-таки геологом я не стану.

Я.Г.: То есть вы скульптурой заинтересовались от материала?

Б.О.: От материала, да. Мне жутко понравилось лепить. Я лепил и раскрашивал, кстати, тогда свои скульптуры. Потом я отправился в Центральный московский городской дом пионеров, но уже не в живописную, а в скульптурную студию, где познакомился с Димой Приговым. И потом уже мы с Приговым поступили в один год в Строгановское училище.

Я.Г.: Чем Пригов тогда интересовался?

Б.О.: Пригов уже писал стихи в ту пору, под Есенина. Молоденький мальчик, 16 лет — конечно, Есенин.

Я.Г.: Как Пригов решил стать скульптором?

Б.О.: Случайно. Я потом над ним смеялся и говорил: «Ты не скульптор, а авиамоделист». На самом деле Пригов пришел в Дом пионеров поступать в авиамодельный кружок, но там уже закончилась запись, и он ходил по коридору, заглядывал в каждую дверь. Открыл очередную дверь, а там какие-то интеллигентные мальчики стоят за станками и что-то лепят интересное. Он сказал: «А можно посмотреть?» — «Пожалуйста, проходи». Пригов спросил: «А можно остаться?» Шеф ответил: «Можно, но иди в яму». Ямой называлась бетонная выгородка с замоченной глиной, довольно глубокая. Дима спустился по ступенечкам вниз, а там уже сидел я. И вот мы, сидя в этой яме, разговорились. Я узнал, что он поэт, и потом мы ходили по городу и сочиняли стихи. Одну строчку сочинял он, вторую — я и так далее. У меня щеки болели от смеха, потому что получались невероятно смешные поэмы. Уже после поступления в Строгановское училище нам надо было ходить на невыносимо скучные лекции по истории КПСС, там мы начали записывать эти стихи. Студенты знали, чем мы занимаемся и ждали конца лекций, чтобы собраться в аудитории и прослушать, что мы насочиняли. Аплодисменты. Это было востребовано невероятно. Так у нас началось совместное творчество.

Мне вообще повезло учиться в начале 1960-х именно в Строгановке. У нас были классные преподаватели. Например, Георгий Иванович Мотовилов — невероятно образованный, умный человек, не только хороший педагог, но и музыкант. И другой преподаватель, блестящий скульптор Гавриил Шульц, он открыл нам Майоля, Деспио, Лембрука, который уже стоял на переломе к модернизму.

Я.Г.: Как вы познакомились с работами этих художников?

Б.О.: Лембрука сначала я увидел на фотографиях. Он был странным: люди у него были похожи на тонкие колбасы. Когда я увидел его работы уже вживую, то понял, как он строит свою скульптуру и чем она отличается от работ других авторов того же времени. Тот же Деспио, который был абсолютным последователем греческой классики Праксителя, выстраивал свою скульптурную форму так же, как архитектур выстраивает здание. А Лембрук вязал, как вяжут канаты, завязывая узлы из всех сочленений. Получался невероятный, заключавший в себе мощную энергию объект. Меня это потрясло. Я сказал Шульцу, что мне нравится Лембрук, он ответил: «Очень хорошо, молодец».

Я.Г.: Кто из скульпторов-модернистов произвел на вас наибольшее впечатление?

Б.О.: Генри Мур.

Я.Г.: Вы увидели его на выставке в Сокольниках?

Б.О.: Нет, Генри Мура тогда не привозили. Я купил книжку. На улице Горького, которая сегодня называется Тверская, напротив статуи Юрия Долгорукого был магазин, который назывался «Демкнига» («Демократическая книга»). Там продавали книги по искусству, в основном почему-то чешских, польских, югославских издательств. Печатали абсолютно все. У них в этом смысле было свободнее. Там я и купил в 1962 году альбом Генри Мура и потом им буквально «заболел». Кроме того, мы прекрасно знали французскую модернистскую скульптуру. Ее привозили на выставку «От Родена до наших дней». Роден был на этой выставке уже не тот классический Роден, которого мы знали, а такой переходный в модернистскую манеру. В Москве показали его Бальзака, очень экспрессивного. Деспио я увидел, кстати, на этой выставке, и Архипенко.

Я.Г.: Какие особенные качества выделяют Мура среди остальных скульпторов?

Б.О.: Мур стремился вырваться из собственно скульптуры, из ее внутреннего пространства во внешнюю среду. Да и до него были художники-монументалисты, которые думали о среде, размышляли, как скульптура будет вписана в архитектурную или парковую среду. Мур умел сделать так, чтобы его скульптура сама по себе заставляла звучать окружающее пространство, причем в том звучании, которое задавал сам скульптор. Именно этим он нас и потряс.

Я.Г.: Расскажите о понятии «метапозиции», как вы его трактуете?

Б.О.: Чтобы объяснить, что такое метапозиция, надо сначала рассказать о том, как сложились мои личные дискурс и парадигма. Во время учебы в Строгановке на меня обрушилась вся мировая классика. До этого я ничего, кроме соцреализма, не знал. В школе я ходил на какие-то выставки в Манеже, видел Лактионова, который поражал своим натурализмом, но ничего выходящего за рамки соцреализма не было. Правда, многие союзные художники тогда тотально увлекались импрессионистами...

Я.Г.: Вроде Фалька?

Б.О.: Да какой Фальк! Это было такое дребезжание цвета, но обязательно с советским содержанием. Такой вот был соцреализм. Поэтому когда мы увидели и французское, американское, мексиканское, английское искусство, искусство XX века — оно нас здорово соблазнило. Все это было внове, и очень хотелось всем этим овладеть. И поэтому в период учебы я осваивал весь предшествующий период модернизма. Я пробовал лепить так, пробовал этак. Ничего, естественно, из этого я не сохранял. Что-то получалось смешным, что-то удачным.

Я.Г.: В каком стиле были сделаны эти работы?

Б.О.: Скорее все это можно назвать сюрреалистическими опытами. Я относился ко всему этому очень серьезно. Это была не стилевая игра, а попытка понять суть скульптуры, суть ее структуры, глубины, того, как все в этой современной скульптуре устроено. А опыт художников, на которых я тогда смотрел, говорил мне, что скульптура — это не про носы, глаза, руки и ноги, а про систему. И системы могут быть разными. Начало 1960-х было удивительным временем, с нашим искусством происходили удивительные вещи. Например, «открыли» Врубеля, который до этого был запрещенным буржуазным художником. Показали его «Демонов», символизм, работы на религиозные темы. Вокруг всего этого шли постоянные дебаты.

Но окончил я Строгановское в 1966 году, уже после того, как сняли Хрущева и утвердился Брежнев. Оттепель начали сворачивать и опять все регламентировать, в том числе и в искусстве. Опять начали говорить о существовании «буржуазного искусства», которому не должен поддаваться советский художник: «Вы поддались буржуазному соблазну, вас понесло куда-то не туда, с этим надо бороться». В первое время после окончания училища я хотел разобраться с классической скульптурой, вернее, понять, где находятся ее пределы. Но потом я понял, что ничего нового я в этом не найду. Можно было встроиться в коммерческий поток, зарабатывать деньги в Художественном фонде, но меня соблазняла свобода творчества. Я уже понял, что не хочу делать карьеру в монументальной скульптуре, а хочу заниматься чем-то необычным. И тут мне приснился невероятный сон: моя собственная выставка, большой зал с моими скульптурами совершенно немыслимой конфигурации. Все безумно ярко выкрашенное, интересные вещи. В общем, мне хотелось делать что-то радикальное, вплоть до отрицания скульптуры вообще. Я понял, что если хочу делать что-то новое, надо забыть о том, что я уже умел делать в скульптуре. Меня уже волновала не просто форма, а то, что можно назвать метафизикой, то, что находится за пределом изобразительности. К тому же в этот момент я увлекся философией экзистенциализма. Так у меня появились сферические композиции. В чем была их инновация? В изображении среды, в изображении пространства без горизонта.

Сначала я лепил фигуры на плоскости, пытаясь как-то разыграть точки схода, а потом взял и развернул плоскость на себя. И получилось, как сказал Пригов, что «Художник нам изобразил // Пространство как изнанку шара». Горизонт — есть только на поверхности шара, а внутри шара горизонта нет. Зато есть некая бесконечность. Фантастическая пространственная игра. Я вставлял во фрагменты сферического пространства фигуры, которые ничего не означали. Сюжеты этих работ были абсурдными. Например, лепил лошадь, ставил на нее танк, а на танк каких-то человечков. Но главное было не это, а то, как внутри сферы жило и вибрировало пространство. Я раздвигал фигуры, переставлял их, и вслед за этим начинало меняться пространство, оно оживало, начинало завихряться вокруг этих фигур. И вот тут вставал вопрос метапозиции. Впервые мне пришло в голову, что художник должен находиться не внутри этого пространства, не рядом, а в метапозиции по отношению к нему: как бы над, но даже не над горизонтом, а просто в центре мироздания. Но тогда это была случайно промелькнувшая мысль, связанная с моим увлечением философией экзистенциализма. Во всей своей радикальности я начал использовать этот термин позднее, когда вышел из экзистенциалистского периода.

Я.Г.: Кто из московских художников работал со схожими проблемами?

Б.О.: Например, Эрик Булатов. Но перед тем как начать рассуждать об этом, надо ответить на вопрос, что такое экзистенциализм. Экзистенция — это существование, это философия существования, в том числе отдельной, исключительной, единственной и неповторимой личности. Философия экзистенциализма в тот момент захватила не только Европу, но и неофициальный срез нашего художественного и интеллигентского общества. Она увлекла нас даже больше, просто потому, что в Советском Союзе мы были вынуждены существовать в системе тотального регламента идеологии. А что можно найти более профанного, чем регламент, тем более регламент, сформированный политической волей? И мы искали свои зоны личной свободы, где нас не могло бы затронуть профанное. В этом, как мы позже поняли, была своя опасность. Сама идея суверенной жизни, когда человека не могло коснуться ничто внешнее, была соблазнительна, но грозила неконтактностью с другими, такими же суверенными людьми.

Экзистенциализм, кроме проповеди темы абсолютного индивидуализма, был озабочен разработкой творческого метода, вернее, тем, как выразить этот абсолютизм. Например, как художники пытались выразить одну из главных идей экзистенциализма — дихотомия сакрального и профанного? У Кабакова профаннное — это мусор, а сакральное — это белое. В его работах все время сочетаются две эти категории — белое и мусор. И если ты не понимаешь экзистенциональной логики, то видишь один только мусор, а белого не замечаешь.

В работах Эрика Булатова тоже непрерывно сталкивается сакральное с профанным. Сакральное — это голубое небо, куда пытается прорваться ранний Эрик Булатов, а красное (это может быть лозунг, решетка или ковровая дорожка, красные буквы «Входа нет», «Опасно», которые не дают нам прорваться к этому небу) — профанное. Дихотомия Янкилевского выстроена в борьбе плотского и метафизического внутри одного человека.

Величайшим экзистенциалистом был Олег Васильев, тревожно переживавший видимый мир как пленку майи, как говорили индусы. Он писал на черных холстах, умея создать невероятно тревожность временности существования. Осознание временности существования давало невероятно сильное переживание красоты этого состояния.

Виктор Пивоваров — это Кьеркегор мейнстрима. Это человек, добровольно ушедший жить в коробочку, жить и делать работы про жизнь одинокого мужчины, который существует в совершенно идеальном мире своей коробочки. Вокруг него враждебный мир, но от него он абсолютно не отгораживается, просто живет в своей коробочке. Иногда какая-нибудь длинная рука в его картине из коробочки чего-то берет, достает, но всегда это случайно, или он в какую-то щель в этой коробочке видит, что происходит. И он выстраивает свою какую-то конструкцию. Она, конечно, не совпадает ни с какой реальностью, но он создает свой индивидуальный мир, где он — единственный, неповторимый Виктор Пивоваров — способен жить, как в сакральной неприкосновенной обители.

Я.Г.: Если оглянуться в прошлое, в какой момент вы радикально переосмыслили свое отношение к реальности и окружающей среде?

Б.О.: Когда мне исполнилось года 32, я начал отходить от этой философии. Я ощутил, что взрослею, и меня захватила тема взросления. А что такое взросление для художника и для человека? Переход из одного состояния в другое. Пересечение некой пограничной черты. И, надо сказать, переход экзистенциального бытия в другое, общественное, был достаточно трудным и мучительным. Так было еще и потому, что в это время, году в 1973-м или 1974-м, андерграунд заканчивал свое существование. Появились выставки — Бульдозерная выставка, потом выставка в Измайлово, квартирные выставки. И в этот момент мы узнали, кто чем живет. Оказалось, что, за редкими исключениями вроде кинетистов, вся Москва живет в непрерывном трансцендировании. И мы тогда с Приговым придумали специальный термин для обозначения этой жизни — «духовка». А потом кто-то к этому добавил еще и «нетленку».

Мы заняли ироническую позицию по отношению как к «духовке», так и к «нетленке». Произошло это на фоне девальвации ценностей прошлого.

Наш вектор деятельности как художников поменялся с вертикального, трансцендентного, на горизонтальный. Мы с Приговым работали в одной мастерской. Как-то я уходил из нее, и мне пришла в голову дикая, неприемлемая по тем временам, дерзкая мысль. Я написал Пригову записку: «Дима, пришла пора реабилитировать профанное». А на следующее утро он прилепил эту бумажку к стене куском жеваного хлеба и в ответ написал: «Согласен». И с этого момента мы стали думать, как нам быть и куда развиваться дальше. Это было в 1974 году. И в этом же году мы узнали, что на свете есть такие художники, как Комар и Меламид, которые делают что-то близкое к нашей идее. Более того, у них уже была собственная доктрина соц-арта, родившаяся из попытки освоить американский поп-арт. Независимо от Комара и Меламида мы с Приговым тоже присматривались к поп-арту. Он привлекал нас как искусство, не укорененное в метафизике. Американцы обратились к рекламному ширпотребу и превратили его в искусство. А у нас тоже есть свои обрыдлые материалы — это агитпроп, и мы его тоже можем превратить в искусство.

Спустившись с небес на землю, мы увидели советскую власть глазами свободной личности. Я лично увидел еще и империю, которую до этого не замечал и не рефлексировал по ее поводу. А Комар с Меламидом увидели соцреализм по-своему.

Я.Г.: С мистическим, сакральным оттенком.

Б.О.: Это чуть погодя. Поначалу они увидели его как жуткий формализм, как процесс редуцирования соцреалистического канона до низового ширпотреба, полунаивное воплощение казенных идеалов вроде художественного оформления пионерских лагерей. Их это страшно соблазнило, и они решили на этом строить свое искусство.

Мы же с Приговым, отказавшись от духовной и интеллектуальной возвышенности и опустившись на землю, увидели не только соцреализм и не только агитпроп, но и язык газет, который потом активно использовал не только Пригов, но и Кабаков. Хотя для Ильи он скорее был воплощением профанного. Мы решили использовать его как один из элементов нашего спектакля. Свое искусство мы превратили в сценографию. В этом, конечно, был виноват Бахтин и его концепция карнавальной культуры. Пригов начал говорить о полиязычных системах. Подумав, я ответил ему, что скорее, установка должна быть не на полиязычие, а на полисистему, которую я видел как возможности соединять несоединимое.

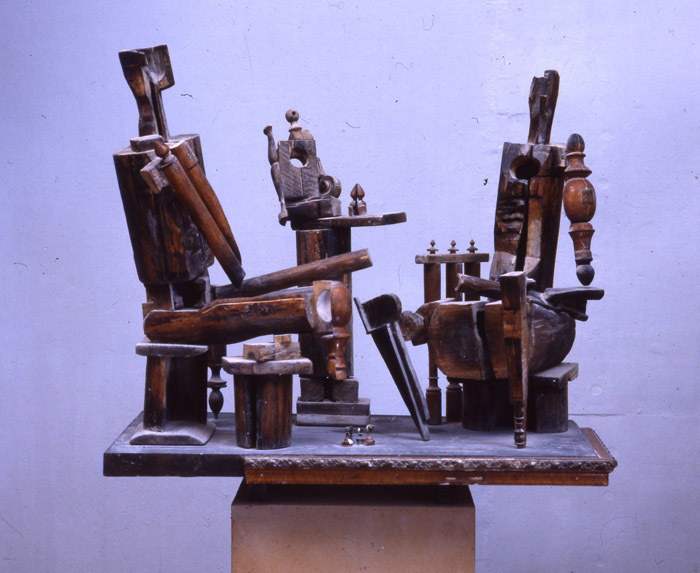

Еще мне жутко нравилось такое понятие, как мезальянс. Тогда словом «мезальянс» чаще всего обозначали психологическую несовместимость в браке, я же стал использовать мезальянс как обозначение пластической нестыковки, соединения элементов, которые до этого нельзя было соединять друг с другом, потому что это приводило к «стилевой ошибке», было свидетельством «плохого вкуса» и т. д., и т. п. Я же нарочно нарушал «единство стиля», втыкал одно в другое, сознательно выстраивая карнавальную мизансцену. Мы возродили в изобразительном искусстве сценографический мотив, присущий искусству 1920-х годов, но при соцреализме напрочь забытый. А потом уже из этого истока пошли инсталляции и перформансы.

Что еще важно проговорить в качестве заключения. Мы долго думали, как нам быть с поп-артом, что с ним делать. И тут Комар с Меламидом сжигают Энди Уорхола. И мы поняли, что с поп-артом нам не по пути, у нас своя дорога. И это осознание своей дороги освободило нас от комплексов неполноценности перед европейским искусством. Мы осознали собственную самобытность и самость. И потом уже, в 1990-е, когда начались разговоры о том, что на мировую художественную сцену мы можем выйти с соц-артом как с чем-то абсолютно самобытным, я отвечал: «Ребята, соц-арт — это опыт номер два. А номером один был московский экзистенциализм, но вы, дураки, его не описали и проморгали». Именно московский экзистенциализм — или, как я называл его, «социальная метафизика» — был первым послевоенным самобытным русским художественным направлением, с которым мы смело могли бы выходить на международную сцену.

Я.Г.: Если говорить про имперское, то недавно Российская Федерация передала Венесуэле два самолета, и правительство США прокомментировало это так, как будто РФ передали не два самолета, а два музейных экспоната 1980-х годов. Раньше такого прямого стеба вроде бы не было.

Б.О.: Я думаю, что это скорее касается темы принятия нас там, за границей. В конце 1980-х я уехал в Америку, где прожил два года. Но в конце концов я понял, что незачем мне было уезжать: американским художником я не стану, а как русский художник я непонятен и потому не интересен. Мы, русские художники, действительно другие.

Возможно, если бы Советский Союз не развалился, вся история пошла бы по-другому и русские художники по-другому чувствовали бы себя на международной сцене. Но как только нас «победили в холодной войне», то есть Горбачев разоружился и Советский Союз распался, отношение к нам, русским художникам, к русскому искусству сразу же изменилось. Нас перестали хотеть, нами перестали интересоваться. Помню, как во второй половине девяностых один западный галерист сказал мне: «Забудь про то время, когда вами здесь все интересовались. Знаешь, как к вам сейчас относятся? Как к туркам. Как к окраине. Вы побежденная страна, и поэтому совершенно не интересны».

И, конечно, мы до сих пор это тяжело переживаем это. Конечно, можно было бы остаться в Америке, работать с какой-нибудь галерей и, возможно, даже иметь коммерческий успех. Но одно дело — коммерческий успех, а другое дело — успех художнический, когда художник попадает в обойму исторической памяти. Если ты туда не попал, то и в будущее тебя, как верно заметил Кабаков, не взяли.

Я.Г.: По вашим работам можно проследить, как вы работаете с разными философскими концептами, соединяя их со скульптурой, могли бы вы их перечислить?

Б.О.: После экзистенциализма я пришел, вернее, буквально перепрыгнул в позитивизм, который в эстетическом смысле для меня воплощался в бахтинской карнавальной системе. И в принципе, если более широко смотреть, это, конечно, было моим переходом к постмодернизму. Что такое постмодернизм? Это конец философии отдельных маленьких -измов, обращение к глобальному культурному опыту, где каждый на свой страх и риск маневрирует в море смыслов и большого культурного наследия.

И тогда, если помните, был такой широко распространенный термин — «деконструкция». Мы работали с этим гигантским культурным полем, расчленяя и деконструируя его. Но дальше что? Мое эстетическое и философское напряжение свелось к этой деконструкции с последующей реконструкцией. Чтобы стало понятнее, я вернусь к идее «империи», которую я увидел в советском, спустившись из экзистенциальных небес на землю.

Империя хотя и была явлена, но в то время еще оставалась не опознанной и не описанной. Чуть позже она начала опознаваться через, например, монументальную пластику сталинского времени, через архитектуру и декоративное убранство метро или московских высоток. Все эти объекты были воплощением нового государственнического ампира. Но после оттепели от этой стилистики отошли, и долгое время империя не проявляла себя через истинно имперский стиль, имитируя общеевропейский архитектурный модернистский язык. Но мне было очевидно, что империя нуждается в другом стиле. И я решил стать подпольным имперским художником, имперским художником-самозванцем, да еще и имперским художником с опытом экзистенциализма. Я работал неофициально, можно сказать подпольно, в отличие от настоящих имперских художников, которые работали в системе госзаказа в «тесном контакте» с парторганизациями и с массами. Я же «творил» свободно, ничего ни с кем не согласовывал, создавал совершенно индивидуалистичное искусство. Я был художником-свидетелем, находившимся в метапозиции. Я смотрел на то, что происходило вокруг меня в жизни и в искусстве, делал выводы, на основе которых выстраивал собственные эстетические конструкции из архетипов и архимоделей.

И если вы спросите меня, кто в русском искусстве является для меня идеалом художника-свидетеля, то я — вы удивитесь — отвечу: это Дмитрий Шостакович, самый великий в русской культуре XX века художник-свидетель, мой идеал.