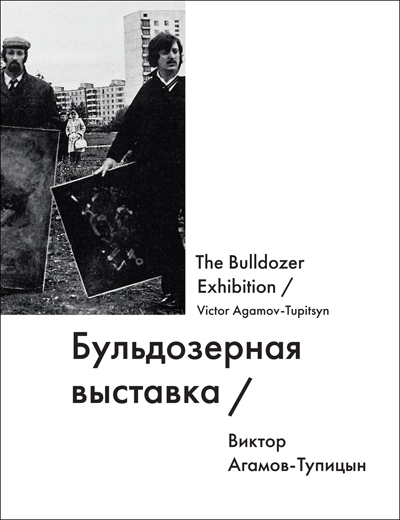

Виктор Агамов-Тупицын. Бульдозерная выставка. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014

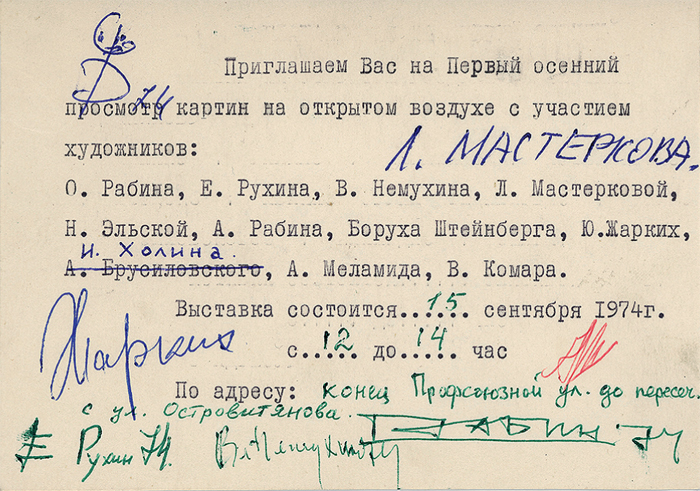

15 сентября 1974 года, в Москве на пустыре, находящемся на пересечении улиц Профсоюзная и Островитянова, состоялся «первый осенний просмотр картин на открытом воздухе» — несанкционированная выставка работ неофициальных советских художников, разогнанная в течение нескольких минут при помощи бульдозеров и людей в штатском. С любезного разрешения RDI Culture, подразделения девелоперской компании RDI, реализующего проекты на стыке современного искусства, архитектуры и строительных инициатив, и издательства «Ад Маргинем Пресс», публикуем полный текст книги Виктора Агамова-Тупицына «Бульдозерная выставка», в которой он вспоминает события тех дней.

Разгон «Бульдозерной выставки». Москва, 15 сентября 1974. Фото: Владимир Сычев. Из архива Михаила Абросимова. Courtesy галерея «Беляево»

Разгон «Бульдозерной выставки». Москва, 15 сентября 1974. Фото: Владимир Сычев. Из архива Михаила Абросимова. Courtesy галерея «Беляево»

«Бульдозерная выставка», или борьба за власть в экспозиционном поле культуры (К 40-летию «Бульдозерной выставки»)

В середине 1960-х годов я уже знал о существовании художников «Лианозовской группы»; с ними общались диссиденты и правозащитники Андрей Амальрик и Александр Гинзбург, а квартира последнего была просто заполнена современным искусством, висевшим повсюду — даже на потолке. Там я впервые увидел работы Рабина, Мастерковой, Немухина, Вечтомова, Кропивницких — Евгения Леонидовича и его детей, Льва и Валентины. Посетители вроде меня с трепетом разглядывали картины, парящие в «облаках», и нам казалось, что их авторы — небожители. Хотелось верить, что наши художники самые замечательные и что они достойны того, чтобы висеть в лучших музеях мира… Спустя много лет выяснилось, что это не совсем так.

Общение с ними началось в 1973 году — после знакомства с моей будущей женой, Маргаритой Мастерковой, в результате чего я начал общаться с ее тетей и дядей, Лидией Мастерковой и Владимиром Немухиным, а также с Оскаром Рабиным и всеми остальными художниками их круга. Более того, мы даже подружились и стали достаточно близкими людьми. Что касается «Бульдозерной» и «Измайловской» выставок, то я подробно описал их в своих книгах «Коммунальный (пост)модернизм» (Ad Marginem, 1998) и The Museological Unconscious (MIT Press, 2009).

Начну с того, что в отличие от преимущественно речевых конфронтаций эпохи «Манежа», показ работ на пустом поле в Беляево 15 сентября 1974 года превратился в физическую расправу властей с альтернативным искусством при помощи бульдозеров, поливальных машин и переодетых в штатское работников милиции. Многие из экспонированных картин были уничтожены, а их авторы — избиты, арестованы или подвергнуты административным санкциям (т. е. потеряли работу, «легли» на принудительное лечение и т. п.).

Бульдозерная конфронтация, чреватая нарушением Хельсинкских соглашений о правах человека, скандализировала и без того сомнительную репутацию советского режима на Западе. Его желание скорректировать свой имидж в глазах «мировой общественности» привело к организации второй выставки на открытом воздухе, состоявшейся через две недели после первой в Измайловском парке Москвы. И хотя эта выставка была, в сущности, навязана художникам вышестоящими инстанциями, связанные с ней переговоры и компромиссы — по своей напряженности — не имеют прецедента в хронике отношений между нонконформизмом и официозом. В четырнадцатидневный период после «Бульдозерной выставки» в Беляево, в течение которого ее участники подверглись непрерывному давлению со стороны властей, проявился организационный талант Рабина, продемонстрировавшего не только завидное хладнокровие, но и доскональное знание советской системы. Однако не в меньшей степени проявились и его авторитарные задатки. Однажды, когда переговоры с КГБ зашли в тупик, Рабин призвал своих единомышленников к выходу на тот же самый пустырь, где 15 сентября состоялось бульдозерное побоище. Пресекая проявления нерешительности среди художников, он напомнил им, что такие великие люди, как Гумилев, Цветаева и Мандельштам, тоже были принесены в жертву эпохе. «А мы что, лучше?» — спрашивал он у притихших коллег. То есть он как бы зациклился на этой идее. В случаях, когда требовалось прийти к какому-либо решению, оно всегда артикулировалось Рабиным.

Однако его соратникам не все было ясно, особенно когда планировалось Измайлово. Многим из нас (включая Володю Немухина, а также Виталия Комара и Александра Меламида) казалось, что Оскар задумал очередной выход на пустырь и что мирный показ работ его не интересует. В то время как художники и другие участники событий, собиравшиеся у Рабина, обсуждали разнообразные варианты, Оскар упорно тянул всех на «Голгофу». Нам же хотелось устроить более или менее разрешенную выставку, чтобы ее увидела публика. Словом, вокруг этой ситуации развернулась настоящая борьба. Оскар посылал какие-то сигналы наверх, давая понять, что готовится второй «пустырь»; с ним разговаривали сомнительные персонажи типа Виктора Луи; ему звонили из КГБ или он сам звонил каким-то начальникам, но в любом случае он запирался в комнате и никому не позволял присутствовать при этих разговорах. Все это выглядело весьма странно, ибо если он хотел, чтобы мы коллективно принесли себя в жертву, то надо было нас соответствующим образом информировать о происходящем. Сказанное нисколько не умаляет заслуг Рабина. Как и он, мы все — продукт советского воспитания в том смысле, что каждый из нас способен проявляться либо коммунально, либо авторитарно. Эту бинарность трудно преодолеть даже тем, кто, подобно автору этих строк, много лет прожил за границей.

Александр Глезер, находившийся в непрерывном контакте с иностранными журналистами и дипломатами, устраивал у себя дома пресс-конференции. На одной из них он сказал: «У меня на плечах две головы: одна моя, другая — Рабина». В другой раз Глезер заявил, что Оскар для него «как жена», но — заметив недоумение присутствующих — тут же поправился и до-бавил: «или мама». В межвыставочный период я помню его деморализованным и преисполненным ужаса при мысли о том, что в случае провала переговоров ему грозит тюрьма. «Вы художники, и вам ничего не сделают, а я коллекционер, меня посадят», — то и дело повторял он. Однако стратегия Рабина полностью себя оправдала: власти пошли на уступки, и официально санкционированная «неофициальная» выставка состоялась 29 сентября в Измайловском парке. Никакой цензуры не предусматривалось; никаких ограничений в отношении числа и состава участников не налагалось. Что касается зрителей, то эта четырехчасовая экспозиция побила все рекорды посещаемости. «Советский Вудсток», так назвали иностранные СМИ столпотворение в Измайлово. Это был праздник, тем более что второго «пустыря» все же не случилось.

В 1978 году, когда Рабина лишили советского гражданства, мы обедали у них с Валей (Валентиной Кропивницкой) в Париже, куда приехали из Нью-Йорка, чтобы навестить Лиду (Лидию Мастеркову). Возвращаясь к «Бульдозерной выставке», добавлю, что хранение картин перед выходом на пустырь происходило в нашей с Маргаритой московской квартире. За месяц до этого Оскар, Лида, Володя и Евгений Рухин пришли к нам с этим предложением именно потому, что облюбованный ими пустырь находился возле нашего дома в Беляево, на улице Островитянова. Чтобы подстраховаться, нужно было идти или ехать к пустырю из двух мест, от нас и от Рабина. План состоял в том, что если одну группу остановят, то у второй будет столько же шансов добраться до места действия.

Таким образом, четыре художника спали у нас наполу перед выходом на пустырь, а в квартире фактически был склад их работ. И когда утром 15 сентября 1974 года мы вышли на улицу, было видно, что за домом установлен надзор. Однако нам все же удалось добраться до пустыря… Я понимал, что Оскар хотел самопожертвования, и мне это отчасти импонировало, так как я тогда читал Сартра и мысленно повторял его слова: «Никто не имеет права отнять у человека его смерть». Я подшучивал над Оскаром, повторяя эту фразу, и он снисходительно улыбался. Напомню, что меня во время событий на пустыре крепко избили, а Оскара несколько дней (шесть или семь) продержали в каталажке. Все пострадали в равной степени, и, исходя из предыдущего опыта, лезть на рожон никому не хотелось. Другое дело — используя поднявшийся шум, перевести нашу деятельность в иное русло. Что и случилось в Измайлово.

Вскоре после «Бульдозерной выставки» к нашему дому на улице Островитянова подъехала черная «волга» и повезла нас с Маргаритой ко мне на работу, где показали фильм о выставке. После просмотра мне предложили «написать в газету опровержение и заявить, что все это безобразие — дело рук хулиганов и отщепенцев, а власти вели себя корректно и толерантно». Я ответил, что «ничего подобного делать не буду, извините». Именно после этого нами было принято решение эмигрировать.

Сентябрьские события заставили партийное руководство пересмотреть свои взаимоотношения с художественной интеллигенцией. Было решено покончить с существованием «нелегитимного» искусства, но мирными средствами, без кровопролития. С этой целью художников стали в буквальном смысле «заталкивать» в официальные творческие объединения, одним из которых оказался небезызвестный «Горком» или, что то же самое, МОКХГ (Московский объединенный комитет художников-графиков). Козырем в руках руководителей этой организации был закон о «тунеядстве», поэтому мало кто из маститых нонконформистов сумел избежать рекрутирования в МОКХГ. В целом стратегия властей предусматривала не только ликвидацию неофициального искусства как социального феномена, но и установление контроля над альтернативными художниками, используя механизм «Горкома» или других подобных институций.

В интервью Георгию Кизевальтеру Маргарита Мастеркова-Тупицына высказала мнение, что «властям нужно было упразднить неофициальный художественный проект, и они вынудили своих оппонентов выйти из блиндажа, чтобы потом — после Беляево и Измайлово — загнать большую часть неофициальных художников в Горком графиков и взять под контроль всех тех, кто обрел официальный статус. А к тем, кто его не обрел, применить жесткие меры». Не исключено, что власти (как и участники выставочных мероприятий) находились в процессе экспериментирования и не всегда знали, что делать дальше. Но со временем они додумались до того, о чем говорила Маргарита. Для них иметь бесконтрольных художников было хуже, чем пристроить их в какую-нибудь подотчетную организацию. Власть — циклоп, усвоивший урок Полифема, лишенного зрения (благодаря «ушлости» Одиссея). Вот, наверное, почему было принято решение «иметь всех на виду».

По мнению Маргариты, «оздоровительную роль во всей этой истории сыграли иностранцы. Неофициальные художники были настолько выделены иностранной прессой, что власть не могла просто плюнуть на поднявшийся шум и сказать, что “пострадавшие” — психи и алкоголики, а их картинки — непрофессиональный бред. Вообще, начиная с конца 1950-х годов, неофициальное искусство старательно поддерживалось дипкорпусом и западными корреспондентами. Их поддержка заставляла советское начальство все время реагировать на происходящие события, не переходя при этом границ. Не будь этой поддержки, трудно предположить, как развивалось бы наше искусство в те годы»[1]. Мнение о том, что неофициальная культура — «троянский конь», способствовавший проникновению западных идей, — художественное преувеличение. Идеи чаще всего усваиваются именно там, где они табуированы.

На Западе интерес к неофициальной художественной продукции (made in USSR) достиг апогея в конце перестройки. Причем не только со стороны журналистов и дипломатов, мало разбиравшихся в современном искусстве (будь то в России или в собственных странах), но и со стороны профессиональных критиков, коллекционеров, кураторов и галеристов. Авторитет художников, начавших выставляться и продаваться за границей, заметно возрос, хотя до этого МОСХ их в лучшем случае не замечал. После первого аукциона «Сотбис» в Москве и других громких продаж они в одночасье обрели «охранную грамоту».

Возвращаясь к «Бульдозерной выставке», добавлю, что для художников это было кардинальным событием. С одной стороны, травма, с другой — трансгрессия. Если «Бульдозерная» была, по сути, «шоковой терапией» с битьем, хамством и прочими ужасами, то выставка в Измайлово (29 сентября 1974) имела четкие очертания прозвучавшего культурного события. О ней знали почти все, и в Измайловский парк, чтобы взглянуть на работы, пришли тысячи зрителей. В каком-то смысле выставка явилась для нас откровением. Оказалось, что люди относятся к нам достаточно дружелюбно и вполне открыты к знакомству с экспериментальным искусством. То есть мы, как выяснилось, недооценивали своих соотечественников. Не скрою, что успех этого мероприятия оказался возможным благодаря скандалу, возникшему в западной прессе в связи с «бульдозерной» эпопеей. Власти редко идут на компромисс, считая, что благотворительность им не к лицу.

Следующая «разрешенная» выставка — но уже под эгидой «Горкома» — произошла на ВДНХ в павильоне «Пчеловодство» (февраль, 1975). В ней участвовало двадцать живописцев, имевших наиболее тесные связи с иностранными дипломатами и журналистами. В сентябре того же года в «Доме культуры» на ВДНХ экспонировалось 522 работы 145 авторов. В числе других примеров успешной ассимиляции неофициального искусства в рамках официальных институций — групповая экспозиция в выставочном зале МОСХа на Беговой (август, 1976), где участвовало двенадцать художников. Не следует, однако, считать, будто новая культурная политика, направленная на коррумпирование альтернативного искусства, не встречала никакого противодействия. Как писал Мишель Фуко, «не существует какого-либо конкретного, фиксированного места, являющегося очагом всех бунтов, как нет и единой формулы революционности. Есть разные точки, где все это возникает, и разные виды сопротивления».

***

Несмотря на начитанность, информации у нас в те времена было мало. Особенно это касалось философской литературы послевоенного периода, а также журнальной информации, связанной с проблемами современного искусства на Западе. Я имею в виду не устоявшиеся авторитеты, а радикальные эстетические жесты наших сверстников в Америке и в Европе. Время от времени появлялись какие-то отдельные журналы. Комар и Меламид, например, имели доступ к журналу Avalanche, где печатались западные концептуалисты.

Помимо Москвы, мы общались с питерскими художниками из круга Алексея Хвостенко, автора замечательных стихов и песен, создавшего в начале 1960-х годов серию дадаистских коллажей и визуальных текстов. К этому кругу принадлежал и Анри Волохонский, прекрасный поэт, эрудит, знаток герменевтики и старых текстов. Надо сказать, что в России эстетика разговорного жанра являлась формой компенсации для тех, кого не печатали, тем более что некоторых из них можно было слушать часами. То, что они говорили, было великолепной речевой эссеистикой, возможной только там, где она не востребована. На Западе этот жанр почти совсем иссяк; известные люди старательно избегают любой возможности сказать что-то яркое в приватной беседе, боясь, что кто-то другой сможет воспользоваться их идеями и напечатать их раньше, чем они это сделают сами. Там разговоры с философами, теоретиками или культурологами, как правило, совершенно бессмысленны — их закрытость делает общение неинтересным.

Когда в перестройку я вернулся в Москву и стал записывать разговоры с художниками, их умение нестандартно мыслить явилось для меня откровением. Я обнаружил, что многие из них — прекрасные собеседники, у которых немало оригинальных идей. Неочевидность этого обстоятельства связана с зажатостью речевого рефлекса в том смысле, что художники в основном работают с визуальным материалом и речевая компенсация у них отсрочена на неопределенный срок. Когда я с ними беседовал, для меня было удовольствием регистрировать интенсивность этой «невысказанности» или «недосказанности».

В начале 1970-х годов обозначилась еще одна мироощущенческая парадигма — новое представление о художественных ценностях, которые — по контрасту с искусством шестидесятников — казались принадлежностью иного контекста. То же самое происходило и в литературе: какими бы хорошими поэтами ни были Холин, ранний Сапгир или Всеволод Некрасов, они остались героями своего времени и пространства. В равной степени это относится к Леониду Губанову и к ранним стихам и текстам Эдуарда Лимонова, включая его поэму «Я, национальный герой».

Судя по всему, вскоре после «Бульдозерной» и «Измайловской» выставок в московском арт-мире произошел какой-то важный сдвиг. У искусства возникла «вертигональная» (от слова vertigo) проекция. Не только у Рубинштейна с Монастырским, но и у Пригова появились другие стихи. Но точно сказать, кто именно стоял у пульта, я не берусь. Скорее всего, никто, и дефицит дирижерских палочек здесь ни при чем…

У Маргариты Мастерковой-Тупицыной на этот счет особое мнение: она считает, что «возникновение соц-арта стало альтернативой идеалистическому отношению к искусству, с которым гармонирует “студийный” образ художника, часами сидящего у холста и смотрящего на него, как мышь на крупу... С каким бы пиететом мы ни относились к живописи, но самый нелепый ритуал, который изобрело человечество и который продолжается уже много веков, это камлание вокруг холста в попытке непременно что-то с ним сделать… Соц-артисты первыми смогли выйти из рамок студийной ментальности, укорененной в сознании их предшественников»[2].

Соц-арт хотел отличаться от западного искусства, и ему это удалось. Можно не любить соц-артистов, но нельзя не признать важность их отношенческого жеста. Главное, что из-за «Бульдозерной выставки» у молодых людей изменилось сознание. Ведь даже в Измайлово пошли не все, поскольку многим художникам звонили, пугали и т. п. Тем не менее произошел сдвиг. Важно также и то, что соц-арт впервые посмотрел в лицо власти, но сделал это как Персей, поместивший зеркальный щит перед Медузой Горгоной, чтобы она окаменела, увидев в нем свое отражение. Все остальные течения просто отказывались ее замечать.

Маргарита считает, что когда мы оказались на Западе, «многие художники-шестидесятники обижались за то, что мы их не пропагандировали (или делали это недостаточно эффективно). Но их нельзя было пропагандировать, причем не на Западе вообще, а именно в Нью-Йорке… Когда после выставки русского авангарда в Музее Гуггенхайма Георгий Дионисович Костаки предложил [ей] курировать выставку его коллекции современного искусства в музее Принстонского университета, то, увидев эту коллекцию и, в частности, работы шестидесятников, директор музея сказал “нет!” Прав он или неправ — другой вопрос, но такова была ситуация. Абстрактное искусство в тот период вышло из моды. Оно казалось амортизированным и воспринималось как сугубо коммерческая продукция[3]. Скорее, реабилитация искусства 1960-х годов может произойти сейчас — ибо за давностью лет все, что сошло со сцены, рано или поздно подлежит выравниванию и синхронизации»[4]. На это уходят годы и даже десятилетия. Пример — латиноамериканский минимализм, который с большим трудом удалось пристегнуть к нью-йоркскому. Мейнстрим «потеснился», но для этого потребовались немалые усилия и затраты. Одно дело — художественные произведения, сумевшие (своевременно) закрепиться в музеях и ставшие частью институциональной истории, из которой — как из песни — «слова не выкинешь»; другое дело — альтернативная история, для легитимации которой на институциональном уровне необходимы лоббирующие механизмы и интерес к «отсроченной» актуальности.

***

Перед «Бульдозерной выставкой» Немухин и Рабин встречались с коллегами из других альтернативных фракций на предмет их участия в показе работ или чтобы заручиться их присутствием на пустыре в качестве зрителей. Женя Рухин и Юрий Жарких приехали из Ленинграда, Саша Рабин (сын Оскара), Игорь Холин (сын Лидии Мастерковой) и Надя Эльская (ученица Оскара) вписались в выставочную группу достаточно органично, а Олег Трипольский, Римма Заневская и Борух Штейнберг — по старой дружбе. Участие Виталия Комара и Александра Меламида было объявлено в приглашении, а Сергей Бордачев присоединился к группе уже на пустыре.

Немухин, сопровождавший Рабина во время контактов с художниками, брал меня с собой на правах родственника[5]. Встречи назначались в метро из соображений конспирации. В один из таких моментов из выгона вышел сорокалетний человек (на пять лет моложе Оскара и на восемь Немухина), ознакомился с планом действий, намеченных на 15 сентября, и вежливо отклонил предложенный нами «гамбит». Это был Илья Кабаков.

События на пустыре разворачивались как в театре абсурда. По колдобинам ездили поливальные машины, бульдозеры и самосвалы с какими-то бутафорскими деревьями. Статисты, которые в этом участвовали, имели мрачный вид и, несмотря на штатскую одежду, выдавали себя отрывистыми командами, обращенными к водителям техники, а также угрозами в наш адрес. Публика (включая иностранных корреспондентов) толпилась на обочине по периметру пустыря. Некоторым смельчакам удавалось приблизиться к центру событий, но ненадолго и в основном для того, чтобы взглянуть на экспонируемые работы. Как только художники стали показывать свои картины, держа их в руках, к ним тут же подскочили «искусствоведы в штатском», ответственные за конфискацию нелегитимных художественных ценностей. Отнятые работы топтали ногами или увозили на грузовиках с землей и деревьями, предназначенными, как оказалось, не для озеленения территории, а для борьбы с искусством. Слова Шекспира про Бирнамский лес, который «двинется наперерез», оказались пророческими, хотя в «Макбете» деревья должны были двинуться на Дунсинанский холм. То есть, попав на Беляевский пустырь, они как бы ошиблись адресом.

На моих глазах арестовывали участников выставки. Когда увезли Юрия Жарких, я подхватил его картину и стал показывать зрителям. Прижимая ее к груди, я ловил себя на мысли, что делаю это из солидарности, хотя в эстетическом плане у меня с Жарких не было ничего общего. Фотограф Сычев, запечатлевший события на пустыре, обратил мое внимание на Оскара, вскочившего на «нож» бульдозера и в течение нескольких минут на нем балансировавшего — вопреки тому, что водитель делал выкрутасы, опасные для «наездника». Вскоре его оттуда свергли и поместили в легковую машину. То же самое сделали с Рухиным, после чего пришла и моя очередь. Сашу Рабина (Кропивницкого) и Володю Сычева арестовали чуть позже, однако Володе за несколько минут до ареста удалось передать негативы кому-то из своих. Женщин (Надю, Лиду, Римму) почему-то не трогали, но с работами обошлись безжалостно. Особый урон понесли картины Комара и Меламида — они пропали без вести.

Покидая пустырь, я поражался сноровке моих притеснителей. Худощавые и низкорослые, они играли мной как в бадминтон, пока не затолкали в автомобиль — «москвич» или «запорожец», где находились еще двое сотрудников. По дороге в милицию они уложили меня между передним и задним сиденьями и стали бить с каким-то особым азартом. Поскольку автомобиль был малогабаритный, мои оппоненты в основном мешали друг другу. Удары наносились одновременно, со всех сторон, и их эффективность оставляла желать лучшего. В отделении милиции участников и организаторов выставки поместили в общей комнате. Допрашивали по одному, но формально — дата рождения, домашний адрес, место работы и т. п. Каждому присудили штраф за нарушение общественного порядка и к вечеру отпустили. Всех, кроме Оскара. Его там продержали около недели.

Пока он находился под стражей, у него дома на Преображенской толпился народ, включая диссидентов, друзей художника и иностранных корреспондентов. Подойти к дому Оскара было непросто — повсюду стояли «фотографы-любители», не скрывавшие своих намерений и готовые запечатлеть каждого, кто приближался к подъезду. Что бы мы делали без этих безымянных летописцев и кто, если не они, сохранил нас для истории? Поэтому к архивам КГБ надо относиться как к истории инакомыслия, которую советский мейнстрим игнорировал или замалчивал. То же самое справедливо в отношении доносов, ставших главным литературным жанром эпохи и, одновременно, поводом для массовых арестов в конце 1930-х годов. Если издать эту подметную литературу, можно приобщиться к тому, что происходило на тыльной стороне соцреализма под прикрытием всенародных праздников и физкультурных парадов. «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», считал Вагрич Бахчанян.

В ожидании Годо, то есть Оскара, Саша Глезер проводил пресс-конференции. На одной из них французский репортер поинтересовался, по каким частям тела меня били. «По всем», — ответил я. «И по гениталиям?» «Да, они иначе не могут…» Сказанное произвело впечатление на присутствующих, среди которых особенно выделялись Комар и Меламид, посматривавшие на мою жену с соболезнованием и нескрываемым интересом.

Что касается Глезера, то он проявлял себя наиболее эффективно именно в таких ситуациях — нетерпеливо звонил (не зная ни одного иностранного языка) западным дипломатам и устраивал встречи с журналистами. Оскар тоже нервничал, обращаясь за помощью то к православному священнику, отцу Дмитрию Дудко, то к психиатру по имени Марат (фамилию не помню), снабжавшего Рабина стимуляторами. В конце сентября 1974 года, когда стало ясно, что в стрессовом состоянии наш друг ведет себя не вполне адекватно, мы с Немухиным отправились к Марату. Он принял нас ра(вно)душно. На стенах висели картины Оскара. Марат знал, зачем мы пришли, и сразу же заявил, что во всем поддерживает своего пациента. Обсуждать было нечего. Перед нашим уходом Марату позвонил Глезер. Он был в истерике. «Трус», — кричал ему в трубку хозяин дома.

Глезер умел расположить к себе. Эмигрировав в феврале 1975 года (почти в одно время с нами), он смог переправить по дипломатическим каналам огромную коллекцию работ неофициальных художников, включая тех, кто участвовал в событиях на пустыре. В Вене ему разрешили устроить выставку в помещении профсоюза художников. Я придумал название «Русский февраль в Вене» и написал статью в каталоге. Эти мероприятия стали регулярными и проводились несколько лет подряд. В конце февраля мы уехали в Рим, а Глезер в Париж (Монжерон), откуда — спустя годы — перевез свою коллекцию в Джерси-Сити (США), где он основал «Русский музей в изгнании». Впоследствии значительная часть работ осела в собрании Нортона Доджа, нашедшем пристанище в Музее Зиммерли (Jane Voorhees Zimmerli Art Museum) при университете Ратгерс.

Несмотря на дружеские отношения с Глезером, мне всегда казалось, что его организационный талант заслуживает лучшего применения. Выставки, которые он устраивал, напоминали лоскутное одеяло. Это был «винегрет для глаз», похожий на экспозицию в помещении Игоря Маркина ART4.ru (Москва), где были представлены шестидесятники, причем все в одной комнате — подобно тому, как они спали вповалку у нас дома перед «Бульдозерной выставкой». Чем плотнее, тем вернее — как в общежитии или в коммунальной квартире[6]. Прежде чем перейти к следующей теме, замечу, что описание сентябрьских событий 1974 года, предпринятое автором этих строк, не является набором вердиктивных суждений или оценок. Ирония и негативность — всего лишь инструментарий, необходимый для отстраненного анализа исторических фактов, и если я в чем-то не согласен с персонажами, о которых пишу, это вовсе не означает, что они руководствовались дурными намерениями. Критика — форма причастности, и критиковать надо только друзей и единомышленников. Упреки в адрес антагонистов — потеря времени.

***

Живучесть альтернативных художников проявилась во всей полноте, когда вскоре после «Бульдозерной» и «Измайловской» выставок возникли эстетические практики, благодаря которым сложился некий собирательный образ альтернативного искусства семидесятых годов — своего рода «фенотекст», пригодный для коммуникации с заинтересованным зрителем. В качестве примеров приведу мероприятия Комара и Меламида по приготовлению котлет из газеты «Правда» (1975), их перформанс «Паспорт» (1976), картину Эрика Булатова «Слава КПСС» (1975), хэппенинги группы «Гнездо» (1975–1979) и первые акции «Коллективных действий» (КД), такие как «Появление» и «Либлих» (1976), проведенные на подмосковном поле, где Андрей Монастырский и Никита Алексеев зарыли под снег электрический звонок. «Включив его, — вспоминает Монастырский, — мы стояли, пока не подошла публика послушать, как это звучало. Мы немного подождали и разошлись. Вот начало КД».

Реакцией на частичный триумф «Бульдозерной» и других выставок стали квартирные экспозиции и показы работ в мастерских — у Л. Кузнецовой, Е. Реновой, А. Хмелевой, М. Одноралова, В. Наумца. Михаил Чернышев и его коллеги по группе «Звезда» собирались в парках, где апробировали принципы плоскостной геометрии, использованные затем в абстрактных картинах. В 1976 году состоялась выставка в мастерской Леонида Сокова, где — наряду с ним самим — участвовали Р. и В. Герловины, И. Чуйков, С. Шаблавин, И. Шелковский, А. Юликов. Хотя эмиграция из СССР стала «общим местом», драма расставания остро переживалась как уезжавшими, так и теми, кто оставался. Именно этому был посвящен концептуальный проект Игоря Макаревича «Передвижная галерея русских художников » (1978), где автор предложил эмигрирующим коллегам оставлять отпечатки пальцев, которые затем экспонировались в увеличенном виде, становясь символом утрачиваемой социокультурной идентичности.

«Наследником» «Бульдозерной выставки» стал апт-арт (серия квартирных выставок в Москве в 1982–1983 годах), заявивший о себе как о следующем (после соц-арта и московского концептуализма) постмодернистском витке, о котором имеет смысл говорить в терминах «движения». Хотя квартирные и студийные показы работ случались и прежде, выставляться под эгидой апт-арта стало стилем, а не просто «осознанной необходимостью» (как это было в 1960-х и 1970-х годах). Если вспомнить, каким было московское искусство до «Бульдозерной выставки», то заслуга «Мухоморов» и других молодых художников апт-арта не только в ослаблении прессинга, исходившего от их предшественников (готовых, как писал поэт Леонид Губанов, «умирать из века в век на голубых руках мольбертов»), но и в том, что благодаря им обозначилась возможность по-новому ответить на вопрос «что есть искусство?». Другим новшеством, привнесенным апт-артистами в московский арт-мир, было эстетическое взаимопонимание, наличие не только нравственной (как у представителей «бульдозерной» генерации), но и творческой общности.

В статье «Размышления у парадного подъезда» (журнал «А-Я», № 6, 1984) я писал, что апт-арт выдерживает сравнение с американским нью-вейвом, в частности с тем, что экспонировалось на выставке под названием Times Square Show (Нью-Йорк, 1980). Первая экспозиция апт-арта была организована в квартире Никиты Алексеева в октябре 1982 года. В ней участвовали В. Захаров и В. Скерсис (группа «СЗ»), группа «Мухомор» (С. Гундлах, С. и В. Мироненко, А. Каменский и К. Звездочетов), Н. Абалакова и А. Жигалов (группа «Тот-арт»), Н. Алексеев, С. Ануфриев, М. Рошаль и другие. После того как власти наложили запрет на проведение художественных мероприятий в помещении Алексеева (1983), апт-артисты устроили две выставки под открытым небом: «Апт-арт на пленэре» (май, 1983) и «Апт-арт за забором» (сентябрь, 1983).

Смерть апт-арта (1984) была насильственной. Нескольким художникам пришлось отслужить в армии, куда их забрали с целью «перевоспитания». Вот, наверное, почему одиссея апт-арта — это (в каком-то смысле) копия «Бульдозерной выставки», только с менее удачной концовкой.

***

Одна из аксиом, на которой зиждется теория динамических систем, состоит в том, что «сначала надо устроить хаос, а потом уже произойдет смешивание». Этот математический принцип как нельзя лучше определяет характер нелинейных (неевклидовых, фрактальных и т. п.) потоков, позволяя понять, как поведут себя траектории, выпущенные из близких точек, и каково влияние хаотической составляющей на движение наблюдаемых нами масс и их скопление в тех или иных регионах. Такие скопления называют «гравитационными аномалиями» или «аттракторами». В отличие от «аттракторов», их отрицательные двойники, «репеллеры», не притягивают, а отталкивают приближающиеся к ним объекты. Топологическое смешивание происходит как в центре «аттрактора», так и в прилегающих к нему областях, не считая тех случаев, когда одна конфигурация накладывается на другую и в зоне «аттрактора» возникает «репеллер». Для одних это беспосадочный аэродром, для других — эксклюзивная среда, перенесенная из фазового пространства в социальный космос. Аналогия с мегаполисом, в котором сходятся траектории миграционных потоков, имеет право на жизнь при условии, что граница между «аттрактором» и «репеллером» пролегает через наше сознание.

Говоря о последствиях «Бульдозерной выставки», прибегну к теории «аттракторов» на примере Ильи Кабакова и Эрика Булатова. Кабаков, ставший центром притяжения для молодых художников, сам в свою очередь подпитывался их энергией и трансгрессивными импульсами[7], воплощая собой идею «мобильного аттрактора», который — привлекая к себе множество небесных тел — сам движется в их направлении[8]. Эта аналогия (заимствованная из теории динамических систем) распространяется и на Булатова — с той только разницей, что он был и остается не мобильным, а стационарным «аттрактором».

СССР — «аттрактор», который обрел черты «репеллера», и в этом качестве он попеременно обволакивается то радужными воспоминаниями, то миазмами опасений, связанных с его повторным превращением в «аттрактор». К сожалению, ролевой обмен между «аттрактором» и «репеллером» происходит не только на уровне стран или городов, но и в плоскости человеческих отношений, учитывая их нелинейность.

У каждого поколения есть свой «аттрактор» и свой «репеллер». Во времена оттепели «аттрактором» для интеллигенции стали разоблачения культа личности и сталинского террора. То есть не улучшение условий жизни и не обретение демократических свобод, а всего лишь возможность идентификации «репеллера». Такой «аттрактор» можно назвать парциальным (частичным). Сочетание частичности («аттракторов») и тотальности («репеллеров») — одна из фундаментальных проблем, чреватых (а) депрессией, (б) массовыми психозами и (в) гравитационными аномалиями в социальном космосе.

Напоминанием о сталинских репрессиях, осужденных Хрущевым в период его правления, можно считать выставку в Манеже (1962), сыгравшую роль «репеллера» для каждого, кто от этого пострадал, и для всех тех, чьи надежды на де-репеллизацию рухнули в одночасье. Применительно к «Бульдозерной выставке» добавлю, что и в ее облике со временем удается обнаружить привлекательные, то есть аттрактивные, черты. Похоже, что граница между «репеллером» и «аттрактором» действительно пролегает в нашем сознании.

Примечания

- ^ См.: Маргарита и Виктор Тупицыны, Беседа с Г. К., в сборнике «Эти странные семидесятые», составитель Г. Кизевальтер, НЛО, 2010, с. 283–302.

- ^ Там же.

- ^ Сказанное относится к перепевам парижской школы (на российский манер) и ко всему тому, что теперь называют «нео-авангардом», хотя иначе как «миметологией» это не назовешь.

- ^ «Эти странные семидесятые», там же.

- ^ Будучи семейной парой, Немухин и Мастеркова занимались воспитанием племянницы Лидии, Маргариты Мастерковой, ставшей моей женой в 1973 году.

- ^ В 1980 году на выставке Nonconformists в музее Мэрилендского университета Маргарите Мастерковой-Тупицыной удалось наконец отделить художников-шестидесятников, которых «всмятку» пропагандировал Г лезер, от концептуалистов и соц-артистов 1970-х годов. Благодаря этому экспозиционному (и контекстуальному) размежеванию, она вывела семидесятников на их собственную орбиту .

- ^ Илья Кабаков с большим интересом относился к художникам апт-арта и в частности — к инсталляционной эстетике апт-артистов. Инсталляционная парадигма разрабатывалась также Владимиром Янкилевским и Ириной Наховой («Комнаты», 1984–1985). «Куча» Андрея Монастырского (1975) — еще одно инсталляционное «априори».

- ^ Другими мобильными и инклюзивными «аттракторами» были группа КД и движение апт-арт.