(Со)страдательный залог: искусство и литература Ани Желудь

Аня Желудь — художница, без которой сложно представить отечественное искусство первых десятилетий XXI века. Одним знакомы ее инсталляции — металлические контуры комнат или абстрактные конструкции, другие любят ее графику и лапидарную живопись. Есть и те, кому посчастливилось стать зрителями ее перформансов. Однако другой пласт жизни художницы, связанный с написанием текстов, теоретической рефлексией и дневниковыми записями, почти не известен. В Мультимедиа Арт Музее, Москва при поддержке PA Gallery и РОСИЗО проходит первая посмертная музейная выставка Желудь «Вдох выдох». Помимо картин, объектов и инсталляций в экспозицию интегрированы тексты художницы, комментирующие представленные работы. Они взяты из разных источников: это и персональный сайт Желудь, и выпущенная к «Последней выставке» в Гридчинхолле книжка, и собрание музея «Гараж». «Артгид» попросил искусствоведа и арт-критика Юлию Тихомирову изучить эти тексты и рассказать о том, что они дают для понимания искусства Желудь и какова их самобытная ценность.

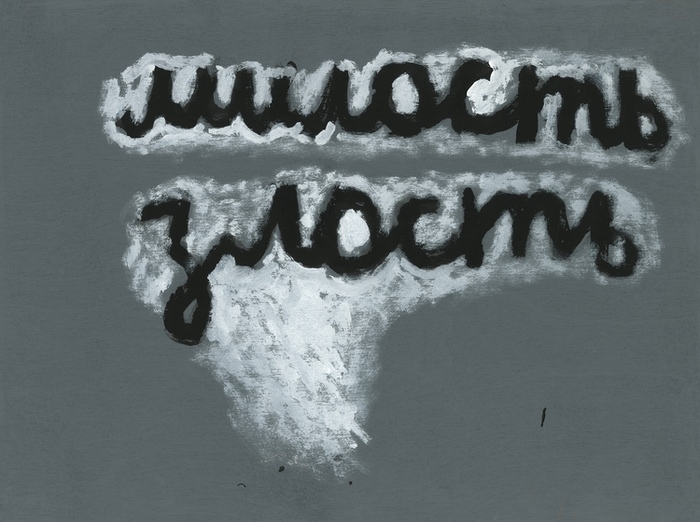

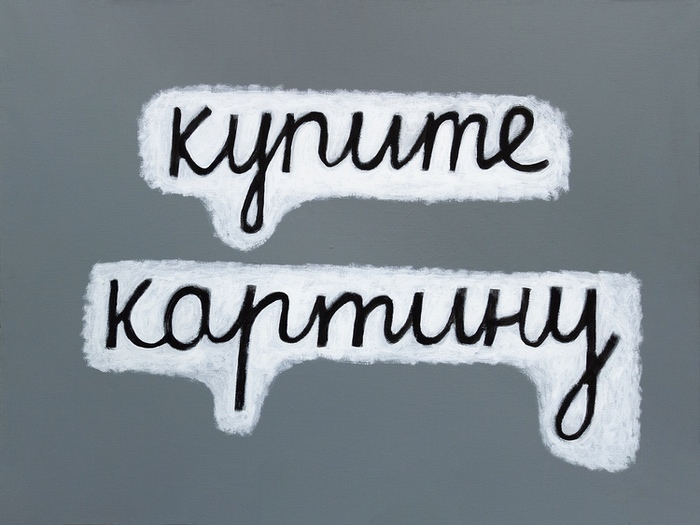

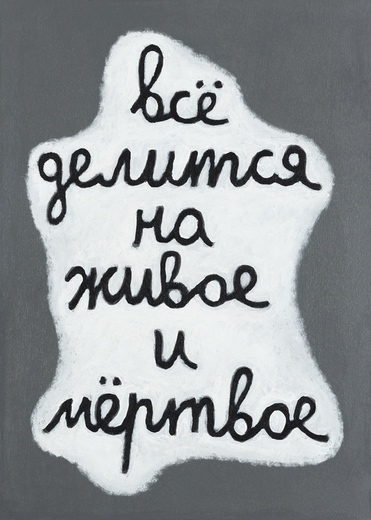

Аня Желудь. Стихи. 2022. Фанера, темпера. Фрагмент. Aksenov Family Foundation. Courtesy Мультимедиа Арт Музей, Москва

Аня Желудь. Стихи. 2022. Фанера, темпера. Фрагмент. Aksenov Family Foundation. Courtesy Мультимедиа Арт Музей, Москва

…и без меня даже лежащей пластом.

Аня Желудь

…ободками вещей в моей жизни запомнилась первая треть.

Алексей Парщиков

Что же

Можно жить и без

Можно пить

И даже есть

Всеволод Некрасов

Вдох вход

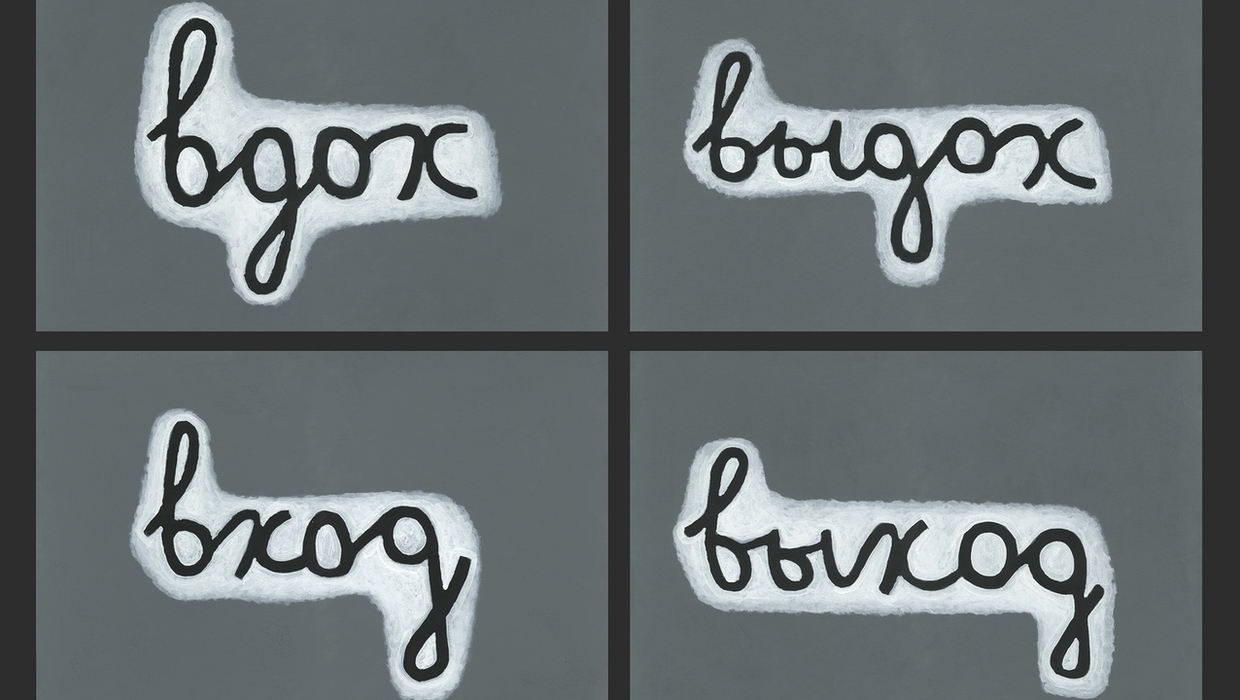

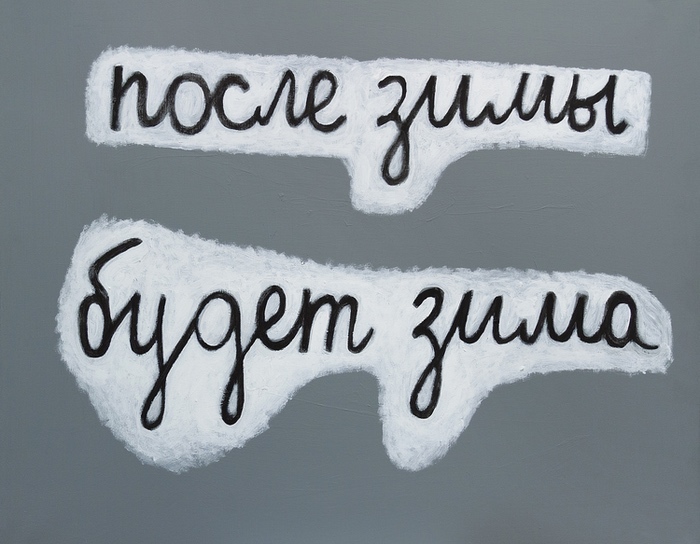

В 2022 году Аня Желудь создает «Стихи»: четыре фанерных листа, на каждом из них написаны гнутые буквы в белом окаймлении. Проволочный шрифт окружен не то инеем, не то медицинской ватой, обволакивающей дребезжащую живопись. Маячит на краю сознания и ассоциация с комиксовыми репликами в облачках: только вот говорящего персонажа у Ани Желудь не видно: похоже, это реплики реальности. «Вдох выдох» «вход выход» «вдох вход» «выдох выход» «вдох выход» «вход выдох»… — перебираем вариации чтения как четки. На каждое слово — один фанерный лист, но читать и вешать их следует вместе, а значит — между ними остаются промежутки.

Тексты-автокомментарии, написанные художником, часто воспринимают или как такие промежутки между работами, то есть нечто побочное, или как то, чем эти дыры можно заткнуть, — сугубо техническое дополнение. В случае Ани Желудь это особенно несправедливо: ее тексты — хорошо написанная литература. Кажется, такой вариант для интерпретатора лучше всего: нет губительного для историка искусства или критика соблазна искать в письменных архивах последнюю инстанцию истины. Увидеть текст художника как литературу, то есть как самодостаточное произведение, встраивающееся в контекст всего наследия автора, — такую методологию работы с корпусом текстов Ани Желудь я избрала[1].

Живописные стихи художница создала за несколько лет до своей смерти, но со словом работала всю жизнь. Об ее искусстве сложно говорить не в последнюю очередь потому, что она сама виртуозно описывала свои произведения и практику. И свою жизнь — а потому читать ее работы трудно: архивист, разбирающий тексты Ани Желудь, будет метаться от осмысления практики реди-мейда в XXI веке до ужасающе спокойного описания запоя, пока не поймет, что одно перетекает в другое и разделить их не выходит. Ничего нельзя вынести за скобки, ничего нельзя закавычить в излюбленное и необходимое в нашем деле «как бы». Может и хотелось бы, но Желудь уже уличала в этом малодушии интерпретаторов: «Раздача картин не плачем но писклявым всхлипованием. Последняя выставка была криком а “Обочина” воплем. И видимо желая обращать внимание только на красивое позитивное и приятное круг художественного сообщества достаточно близких мне людей решил не обращать на это никакого внимания. А может мне просто никто не верит так как все искусство происходит понарошку»[2].

Композиция текстов Ани не оставляет возможности изъять все неприятное и оставить только более-менее отстраненное художническое теоретизирование: предложения встают на дыбы, знак пропуска в цитате превращается в подножку, о которую спотыкается весь текст — спотыкается и падает, распластывается в неубедительности. Сложно сказать, нарочно просчитана такая литературная композиция, или сама жизнь структурировала ее, однако это характерная черта автокомментариев Желудь. Хочешь, стерильный редактор, стереть бедность и киновский красный[3], оставив исключительно теоретические измышления о процессуальности серийного живописания? Обломись, — язвит текст и рассыпается на обломки.

Вместе с тем уличить автора в кокетливой позе невозможно: текстуально зафиксированный депрессивный эпизод не заставляет жалеть того, кто его описал, эффект тут иной — тексты на какое-то время вводят читателя в близкое автору состояние. Они непреклонны в своей страстной скрупулезной холодности: «Не была на улице уже два месяца. Потом штору отодвинула, а там уже зима. Глаза отвыкли от дневного света, ноги от хождения по земле, взгляд потерял пространственное мышление. Ничего связанного с искусством. Бутылки из под виски, банки от бондюэля и баклашки от воды. Вчера нарисовала куриные крылья и бёдра, сырые. Моя предыдущая выставка называлась “Та которой больше не будет”. Мне пришлось расстаться с самыми старыми, любимыми, архивными работами, что бы собрать себе прожиточный минимум до весны. Эти работы хранили в себе время, время, когда я была видимо счастлива. Конечно, они не были нарисованы от радости, но они были памятью. Теперь пытаюсь потерять память»[4]. Текст не канючит сострадание, он ставит перед фактом, и факт этот читателю — что тупик, в который влетаешь на бегу и о который разбиваешь любопытный нос.

Непреклонность эта достигается благодаря мерному ритму, присущему стилю письма Желудь. Она любит членить предложения. Любит контрапункты. Почти не использует восклицаний. Числительные пишет и так, и эдак: 40 и двести. Любит числительные. Сослагательные наклонения вводит снисходительно и иронически: в текстах Ани главенство данности не подлежит сомнению, на вихляющее «могло бы быть» она смотрит с плато факта. Не терпит словесной вычурности. Бонмо[5] и игрой слов не увлекается. Она внимательна к виду текста: если пишет от руки, порой использует попеременно два вида ручек разного цвета, черную и обыкновенную — эдакое аскетичное эстетство. Использует буквенные сокращения с точкой, любит их: б. у., м. б., т. е., м. и ж. — еще один вариант членения, в этот раз деловитый: так пишет человек, у которого времени в обрез. Строгий каркас фиксации фактов заполняется мясом фактуры: бондюэль, киновский красный, баклашки, пролежанный матрас, пельмени. Ее волнует частица «бы» — она становится для Желудь синонимом современного искусства[6], а потому использует эту частицу художница с осторожностью. То же можно сказать про «как бы». Аня пишет ритмично, умело расставляет точки, любит паузы, членит предложения пустотами.

Художница никогда не демонстрирует знание истории искусства навязчиво, однако читателю совершенно ясно, что автор знает, о чем говорит, и знает, как поставить в контекст свою практику. Ане Желудь чужда бравада терминами: на весь массив автокомментариев приходится от силы пять специфических слов из глоссария современного искусства: реди-мейд, концептуализм, нонконформизм, акция… Птичий язык, терминологическая перегруженность и тяга к упоминанию громких имен — все то, чем зачастую грешат тексты рефлексирующих художников, далеки от поэтики автокомментариев Желудь. При этом именно методология и даже эстетика концептуализма для Ани принципиальны — более того, ма́стерская литературность присуща именно московским романтическим концептуалистам.

«Московский концептуализм Желудь не чужд», — в 2021 году постулирует художница. Однако диалог с ним начался задолго до этой манифестации. Прежде всего с течением связан созданный в 2007 году «Музей меня» — он продолжает концептуалистскую линию автомузеефикации и расщепления личности на персонажей. К идее спекулятивного музея Желудь прибегает для того, чтобы не оказаться «правильным» художником: «Как остаться нетронутой процессом профессионализации и коммерциализации современного искусства? Как быть не скучной, не однообразной, но при этом честной с самой собой? Исполнить в очередной раз чистый, качественный “проект” — рутина. Показать версию отработанного материала — бессмысленно. Срочно сделать что-то новое — сомнительно. Оглядываться назад — рано. Привлекательным остается только желание увидеть то, что ожидает меня в нескором будущем»[7]. Воображаемое нескорое будущее, представленное в «Музее», должно сработать как самосбывающееся пророчество: в небольшом ящике для хранения картин Аня Желудь собирает все ключевые мотивы, пластические приемы и проблематики, с которыми планирует работать всю жизнь, — так и получается. В 2007 году она создала эдакий конспект, список или даже алгоритм — обсессивную структуризацию всей художнической жизни. В то же время превращаться в кого-то другого, исполнять роль фиктивного персонажа или делать нечто от его лица Аня Желудь отказывается. В проекте она настаивает на самости: «Концепцию я формулирую уже на протяжении четверти века, прожитого мной. Называется она “Аня Желудь”».

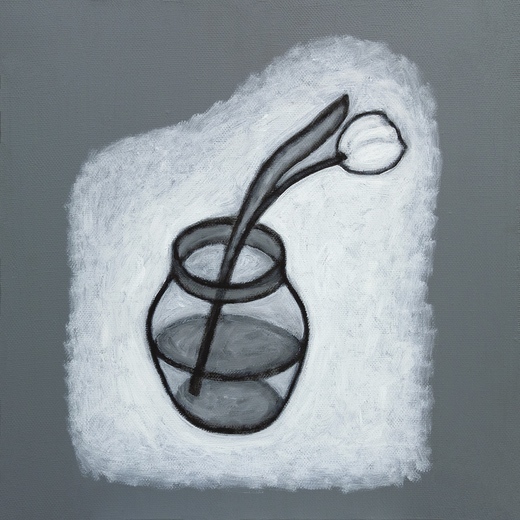

На одном из фанерных листов, отправленных в «Музей меня», Аня Желудь помещает рисунки на первый взгляд случайного набора вещей: магазинные корзинка и тележка для продуктов, сушилка для посуды, вешалка. Произвольность обманчива, все эти вещи объединяет их форма, металлический контур. В том же 2007 году кристаллизуется формальная фишка Ани Желудь: выведенные в трехмерное пространство абрисы вещного мира, металлические контуры предметов, лишенных плотности и плотскости. И вот она отмечает «мирские» вещи, уже и так выполненные «ее» приемом.

Это наблюдение могло бы повлечь за собой череду реди-мейдов, однако не повлекло, а привело к неожиданному диалогу-диспуту с классиком концептуализма Марселем Дюшаном. Созданные Аней Желудь «Сушилка для посуды» и «Сушка для одежды» напоминают о «Сушилке для бутылок», но если Дюшан принес в музей вещь, не создав ничего материального, то Аня Желудь конструировала эти найденные в быту образы сызнова. Зачем? Тонкие прутья магазинных сушилок мало чем отличаются от созданных художницей. Желудь пишет: «Наблюдение, как мне кажется, это и есть непосредственная работа художника. Обнаруживая красоту в обыденном, привычном и незаметном, художник обращает наш взгляд к тому, что мы не замечали прежде и превращает что-то неприглядное в удивительное. И это превращение усиливает действие, действие, которое подтверждает ценность увиденного»[8]. Именно созидание, рукотворный труд утверждают важность наблюдения. Желудь важен жест: само создание новой вещи для нее — прибавочный элемент, который настаивает на важности найденного в быту образа. Мало обнаружить в обыденности нечто, надо утвердить его право существовать, настоять на его бытийности. Концептуальному жесту Желудь возвращает, как бы идя по петле, ремесленное измерение.

Впрочем, большинство металлических извещных контуров Желудь ультимативно нефункциональны и очевидно отличны от своих фабричных референтов. «Схема пространства элементарного счастья» и «Схема пространства неэлементарного счастья» суть предметный мир, не оставляющий возможности комфортного существования: мы хотим облокотиться на стол — проваливаемся, хотим положить вещь на тумбочку — вещь падает, хотим надеть платье — и обнажаемся, хотим в смятении спрятаться под кровать — и подставляем себя под взгляды окружающих. Формально такая комната соответствует расхожим представлениям о счастье, однако на поверку это вывернутая наизнанку формула благополучия. Все, что, по мнению социума, обязательно нужно для счастья, Желудь воспроизводит в своей манере. Вот только этот художнический мир отказывается служить человеческому праздному комфорту.

Схематичные металлические абрисы необходимых для обывателя вещей продолжают тему, заданную Виктором Пивоваровым в альбоме «Проекты для одинокого человека». Оба художника при зримой лаконичной строгости и отстраненности произведений размышляют о трепете и тревоге жизни человека в установленных «нормативных» условиях. Слова «схема» и «проект» — эстетика бюрократии, основа концептуалистской парадигмы, однако эта поэтика меланхолически вибрирует в исполнении Пивоварова и Желудь. Проект Пивоварова — графика, инсталляция Желудь — трехмерная графика. Художница настаивает на конкретном способе экспонирования своих работ: они должны существовать в пространстве белых стен на сером полу — так мы оказываемся в пространстве очерковой графики, внутри фанерного листа «Музея меня».

Кроме того, белые стены не дают визуальному шуму замарать пустоту, что структурирует пространство в комнатах Ани Желудь. В своих текстах она называет собственные контурные объекты «скелетами», тем самым уподобляя их (некогда) живым существам. Пустоту, важнейший элемент этих инсталляций, можно сравнить с незримой душой, организующей зримое тело, — такая «духовка» тоже в духе московского концептуализма. Ироничные термины-жаргонизмы «духовка» и «нетленка» вообще близки логике Желудь: обозначающие в лексиконе художников абстрактную метафизику, «в миру» эти слова отсылали к плите и холодильнику — а потому колебались между высоким и низким, избегая как пафоса, так и излишнего цинизма. Аня Желудь пишет портрет холодильника, портрет утюга, портрет духовки. Ее искусство — проволока, натянутая между бытовухой и бытием.

Создавая серию «Выбоины» (2012), художница ставит себе задачу объединить конкретную реалистическую живопись и абстракцию. Если мы попробуем формально описать работы этой серии, то окажется, что мы говорим про абстракцию: перед нами жесткая решетчатая структура, которую нарушают бетонного цвета выемки. Однако этот сбивчивый паттерн был найден художницей в реальности: «Я рисовала кафель, а в действительности “выбоины” — места, где кафель отвалился. Писала кафельные белые и черные плитки в масштабе 1:1 масляной живописной краской, на тройнике с палитрой и хорошим светом, прямо как настоящий художник»[9]. Аня Желудь проводила формальный эксперимент, создавала картину мерцающую, амбивалентную, дискредитирующую бинарные оппозиции. «Выбоины» — намеренный (художница подчеркивает это в тексте) диалог с классиком неофициального искусства Михаилом Рогинским, изобразившим в 1965 году красно-оранжевую кафельную плитку. Вновь модернистская абстракция, созданная как миметическая живопись, но художница смещает акцент со структуры на сбой: если у Рогинского регулярность сетки не нарушается, то у Желудь главными в работе становятся сбои, трещины, брутальная правда материала, подноготная модернистской абстракции. В структуре художницу привлекают нарушения и изъяны. Сразу вспоминается вся парадоксальность словосочетания «романтический концептуализм»: концептуализм — эстетика и логика бюрократии, алгоритмизация и схематизация, романтика — сбой внутри этого алгоритма, инициированный личностным отношением и/или метафизическим вмешательством. Кафельные выбоины можно увидеть как пластическую формулу такого сбоя в структуре.

В своих текстах Желудь точно подбирает пластическую пару «Выбоинам» — скульптурную серию «Комнатные растения» (2010). В ней из бетонной «земли», отлитой по форме цветочного горшка, торчат металлические пруты. Именно этой серии посвящен самый пронзительный текст Ани: «Комнатное растение — человек в коме. Оно дышит, за ним надо ухаживать. Летом его выносят на крыльцо или балкон, чтобы оно могло ненадолго стать частью природы. Для него отстаивают воду из-под крана в пластиковых бутылках. Ему подсыпают грунт из пакетиков, продающихся в отделах “Товары для дома”. От него одни только хлопоты и полное отсутствие пользы. В то время как комнатное растение обречено на сдавливание корневой системы стенками кашпо, на листья, покрытые пылью, на сквозняк из открытой форточки, ему, тем не менее, необходимо раз в год расцвести, чтобы хотя бы немного оправдать своё существование. Из всех бытовых историй его — самая грустная, потому что притом, что оно живое, его судьбу выбирают так же, как выбирают судьбы неодушевлённых предметов. Только от него требуют благодарности, уважения и взаимности опекуны, разводящие растения ради собственного удовольствия»[10]. Обреченность, одиночество и выпадение из бинарных определений, «не вещь, не живое» — квинтэссенция сбоя. Еще кажется, что бетон — это затвердевшая пыль, чахнуть под которой обречено забытое людьми растение и которая скапливается в промежутках между плитками, когда их никто не протирает.

«Я, в свою очередь, думаю, что действие важнее статичного постфактума»[11], — пишет Аня Желудь. На первый взгляд, действия в ее произведениях не так много, однако, держа в уме внимание художницы к процессу, можно понять некоторые на первый взгляд загадочные работы. Вот, например, «Тряпка» (2010). Если мы подходим к ней с настроенной на «типовые» проволочные инсталляции Желудь оптикой, эта работа предстает погрешностью, результатом произвольного наименования. Тряпку будто бы следует изображать как контур прямоугольника, Аня же вычерчивает прутком в пространстве спутанные линии. Это выведенный в пространство и скульптурно зафиксированный след движения. Человек берет в руку тряпку и убирает пыль с поверхностей, придает прозрачность стеклам — словом, водит рукой, сжимающей ткань, туда-сюда. Тряпка — не просто пожухлый прямоугольник ткани. Тряпка обретает самость, когда при помощи нее совершаются действия. И именно этому действию, тому узору, что в страдательном залоге вытанцовывает тряпка, ставит памятник Аня Желудь.

Всю многомерность и сложность некоторых произведений Ани Желудь без текстов и вовсе невозможно понять до конца. В первую очередь речь идет об «акциях» и «сериях». Серийность маленьких картин на фанере для Желудь принципиальна: акт живописания она часто превращала в акцию, ей была важна процессуальность создания огромного количества картин одного типа. Шло это не от сытой жизни: денег на холсты не хватало, зато можно было писать много маленьких картинок на фанере. Подобные серии становились поводом к созданию так называемых «акций», во время которых художница или продавала за бесценок, или раздаривала свои произведения. Тут интересна ироничная игра слов: акция как термин внутри искусства и акция в магазине вроде «1 + 1 = 3» или «все по 300». Одна из них называлась «Отдам в хорошие руки» — так обычно говорят о любимых домашних питомцах, с которыми расстаются вынуждено.

Маниакальное повторение одних и тех же образов, будь то 41 раз нарисованный бидон или 60 раз запечатленный чайник, становилось для художницы поводом к изучению самого процесса рисования. Аня Желудь скрупулезно описывала свои ощущения, и в текстах отмечала, на каком из чайников или чесноков она «выходила в тираж»: «Конечно, я ставила на себе эксперимент: никогда мне еще не приходилось сто раз рисовать одно и то же. За основу я взяла исходники, то есть те первые шесть штук. В начале рисовала каждую картинку отдельно, выписывая в каждой чесночине свет, тень, полутон. Первые штук двенадцать я нарисовала с полной отдачей. Затем стало ясно: нужно оптимизировать процесс, что на двенадцатой картинке привело к тому, что стала писать потоком»[12]. В конце концов она отмечает, что живопись начала обретать черты ее инсталляционного приема: «Чесноки стали выглядеть так, как будто они сделаны из металлического желудевского прутка»[13]. Полностью осознать экспериментальную подноготную акций возможно, лишь прикладывая к ним текст, то есть он — обязательное условие для корректного понимания серии.

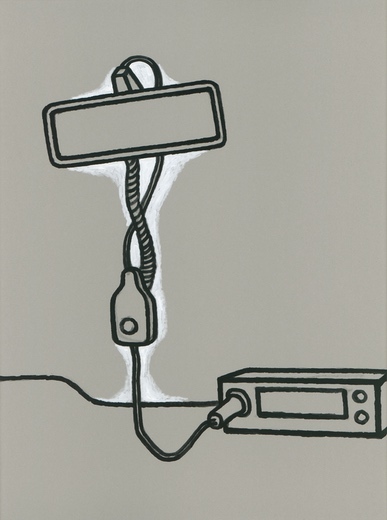

На 53-й Венецианской биеннале Аня Желудь представила проект «Коммуникации», где, используя дребезжаще-нервную проволоку, воссоздала технические провода, устройства, при помощи которых осуществляется передача жизненно необходимой энергии. Мимикрия — еще один прием, освоенный художницей, и связан он с нонспектакулярным искусством. Проволока, опутывающая пространство павильона, должна была отсылать к техническому оснащению биеннале и даже порой совпадать с ним. Конечно, «Коммуникации» получились масштабнее реальных проводов, однако интенция была нонспектакулярной. Сходство, впрочем, было продиктовано не только желанием приобщиться к этому направлению, но и стремлением воплотить свое видение искусства. Если художник, согласно Ане Желудь, всегда существует в условиях «бы», то искусство заключено в рамки «как бы». Но что есть, в сущности, этот оборот — «как бы»? Это самое ясное объяснение метафоры, о силе которой писал еще в XVII веке Эмануэле Тезауро. Метафора, обязательное условие остроумия, приравнивается к миросозидательному жесту. «Коммуникации» Ани Желудь — это как бы провода, а еще как бы вся жизнь.

«Слово коммуникации, кроме того же значения, что и в английском, в русском языке также используется, когда речь идёт о технических проводах, трубах, устройствах, через которые осуществляется подача электричества, воды и газа. Коммуникации это то, что спрятано за специальными панелями, стенами, полом и потолком. Художник ищет связи, связи всего со всем, делает невидимое явным. Художественные выставки выявляют процесс взаимодействия, связи человека с человеком. Параллели, пересечения, узлы соединений, точки соприкосновений, начало и продолжение бесконечности — это то, чему я посвящаю свою работу — о видимом и невидимом, о специальном и случайном, о настоящем и кажущемся, о действительном и придуманном, о связи всего со всем…»[14] — так описывает Аня Желудь свой проект. Технические провода — метафора жизненных путей-перипетий — соединяют две точки: вход и выход из выставочного павильона. Проволока — мимикрическая метафора проводов. А сами «Коммуникации» — это метафора метафоры.

Последний проект Ани Желудь, «Абзац», завершает начатую в 2009 году тему: теперь коммуникации разорваны, провода никуда не ведут, спазматические пучки металла одиноко витают в белом кубе — судорожные росчерки на бумаге. Если в «Коммуникациях» запутанность все же была символом связи, то «Абзац» с ней порывает. В «Музее меня» Аня Желудь сделала конспект всей своей жизни в искусстве. Чистовик завершился не точкой, а нервическим росчерком.

Выдох выход

Вдох выдох вход выход. Стихотворение составляют четыре фанерных листа. Что меж ними? Между вдохом и выдохом — пустота паузы. Между входом и выходом — петляния жизненных путей, коммуникации. Пустота и наполненность, всё и ничто. Меж произведений Ани Желудь скопились ее тексты. В них — членение паузами, прерывистая структура, путанные пути жизни художника. В них — точные теоретические замечания и граненые автобиографические пласты. В них — свербящая обеспокоенность «как бы». В них сквозит «как быть…» Эти тексты — как бы теоретический автофикшен. Попытка выйти за извечное «понарошку» искусства. А куда выйти? Как бы в литературу.

Примечания

- ^ Все цитаты из текстов Ани Желудь в данной статье приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

- ^ Рукописный текст опубликован в фотоматериалах к статье: Аня Желудь. Исповедь // Артгид. 30.10.2013. URL: https://artguide.com/posts/443-ania-zhielud-ispovied.

- ^ Коньяк.

- ^ Аня Желудь. Изучение жизни в хрущёбе-однушке в посёлке Электроизолятор Московской области // Аня Желудь. Тексты. URL: https://www.zholudhome.com/texts.

- ^ Удачно подобранное словечко, острота.

- ^ Например: «Художник бесконечно вынужден смотреть на себя со стороны, и в этот момент он и его произведения, которые по большому счету им самим и являются, становятся как бы не его... И его объяснения чего-либо самому себе образуют условное второе “Я”. Поэтому необходимо знать о том, что любое искусство, а тем более — современное, предполагает восприятие в условиях “бы”».

- ^ Аня Желудь. Музей меня. URL: https://www.zholudhome.com/gallery/19?text=.

- ^ Аня Желудь. Последняя выставка. 2012.

- ^ Там же.

- ^ Аня Желудь. Комнатное растение. URL: https://www.zholudhome.com/gallery/8.

- ^ Аня Желудь. Надрыв как неотъемлемая часть художественного процесса // Аня Желудь. Тексты. URL: https://www.zholudhome.com/texts.

- ^ Аня Желудь. Рассылка в преддверии «Чесночной акции». Куба. 2021. 6 марта. Из архива автора.

- ^ Там же.

- ^ Аня Желудь. Коммуникации. URL: https://www.zholudhome.com/gallery/1.