Архитекторы сдаются первыми

В Венеции подходит к концу XIX Международная архитектурная биеннале. Ее главный проект «Интеллект. Естественный. Искусственный. Коллективный» представил утопию, в которую многие отказались поверить, и невольно поднял вопрос о том, сможет ли институт биеннале сохранить свою автономию или станет платформой осуществления культурной политики правительства Меллони.

Fondazione Pistoletto Cittadellarte. Перспектива третьего рая. 2025. Инсталляция в Арсенале, Венеция. Фото: Marco Zorzanello. Courtesy La biennale di Venezia

Fondazione Pistoletto Cittadellarte. Перспектива третьего рая. 2025. Инсталляция в Арсенале, Венеция. Фото: Marco Zorzanello. Courtesy La biennale di Venezia

Венеция. Лето. На улице выше 30 градусов жары. Главный проект XIX Архитектурной биеннале в Арсенале встречает скрежетом обломков антрацита на ленте конвейера и зловещим стрекотанием внешних блоков кондиционеров, которые, словно предвестники Апокалипсиса, парят над темными водами. Первые залы проекта «Интеллект. Естественный. Искусственный. Коллективный» (Intelligens. Natural. Artificial. Collective) куратора Карло Ратти должны вызвать у зрителя если не панику, то острый физический дискомфорт: вместо прохлады Арсенала — обжигающий воздух перегретых кондеев, как очередное напоминание о том, что за персональный комфорт придется расплачиваться вызванной техногенными причинами глобальной катастрофой.

Климат и его радикальные изменения («в 2024 году средняя температура на планете на 1,5 градуса превысила доиндустриальный уровень») — главный протагонист в либретто этой биеннале. Ему вторят экспозиции в национальных павильонах — от павильона Германии, создатели которого в буквальном смысле слова бьют в набат (а сам их проект носит название Stresstest), до павильона Бразилии, где на археологическом материале демонстрируется, как бережно влияли на экосистемы древние цивилизации Амазонии и чему у них могли бы научиться современные урбанисты. Мы живем уже в посткатастрофе, полагает Ратти, и от рассуждений про «снижение вреда» пора переходить к адаптации, в которой, собственно, и помогут «различные виды интеллекта: естественный, искусственный и коллективный»[1]. А это не просто вызов для науки и технологий, но и проблема, неразрывно связанная с правами человека и планеты в целом. Климатическое беженство, предоставление прав «нечеловеческим субъектам» (рекам, лесам и целым экосистемам) и правовые вопросы, с этим связанные, биомимикрия[2], переработка мусора, ресайклинг, новые (хотя на самом деле старые) более экологичные технологии строительства, общежитие и сотрудничество сообществ, а также ИИ как агент позитивных изменений — вот пункты радикально утопической программы Ратти.

Если бы архитектора Карло Ратти не существовало, его следовало бы придумать. Он профессор миланского Политеха и знаменитого Массачусетского технологического института, где возглавляет лабораторию The Senseable City (на русский ее название можно перевести как «разумный» или «реагирующий город»). Также Ратти известен как основатель международной студии архитектуры и инноваций Carlo Ratti Associati и публичный интеллектуал, а его достижения явно претендуют на «Книгу рекордов Гиннеса»: «один из десяти наиболее цитируемых ученых в области городского планирования», «соавтор более 750 публикаций», среди которых особенно выделяют Atlas of the Senseable City (совместно с Антуаном Пиконом), эксперт TED, колумнист всех самых влиятельных мировых СМИ от The New York Times и The Guardian до El Pais. Это не считая кураторских проектов и многого другого (например, работа в качестве программного директора в московском институте «Стрелка»).

Но что сделало Ратти таким востребованным? Скорее всего, то, что он гик от урбанистики, увлекшийся «цифрой» задолго до того, как это стало модным, и тем самым застолбивший первое экспертное место. Он утверждает, что архитектура сегодня — это в первую очередь не технологии или эстетика, а система взаимоотношений, «полифоническое авторство», в котором архитектор лишь в содружестве с другими — инженерами, климатологами, математиками, философами, художниками, композиторами, программистами, поварами, дизайнерами, фермерами, ремесленниками, активистами — может создать не только комфортную, но и этичную среду обитания. «Демократичность» и «инклюзивность» — слова, которые Ратти акцентирует во всех своих интервью. А чтобы эти декларации не застывали в воздухе абстрактными формулами, лишь камуфлирующими традиционные иерархии, впервые в истории Венецианской биеннале был проведен открытый конкурс «Пространство идей», расширивший число ее участников: в Арсенале представлено свыше 305 проектов, подписанных более чем 750 именами.

Три основные раздела экспозиции раскрывают метафору трех интеллектов: Natural посвящен реинтеграции архитектуры и городских пространств в природную среду, Artificia демонстрирует перспективы генеративных моделей и новых технологий в проектировании «лучшего из миров», а Collective агитирует за обмен ресурсами и знаниями ради достижения равновесия и «устойчивого развития» (учителями здесь нередко выступают коренные или, если выражаться этично, «индигенные народы», которые умеют жить в большем согласии с планетой). Синергию «интеллектов» Ратти иллюстрирует на примере Венеции, чьи церкви и музеи, согласно ежегодному прогнозу «ученых» и таблоидов, окончательно «уйдут под воду» к 2150 году. Но, по мнению куратора биеннале, трагедия может и не случиться: Венецию создал и до сих пор удерживает над водной поверхностью «естественный интеллект», воплощенный в деревянных сваях (вернее, телах деревьев), вбитых в болотистое дно Венецианской лагуны, на которых, по сути, произрастает город. От накатывающих с Адриатики сокрушительных наводнений его защищает «искусственный интеллект» — система мобильных шлюзов MOSE, а «коллективный интеллект» — многовековые традиции, знания и солидарность местных сообществ — помогает горожанам справляться со специфическими трудностями. «Мы часто думаем о Венеции как о чем-то, что необходимо спасать, но, возможно, именно она могла бы научить мир адаптироваться…» — говорит Ратти.

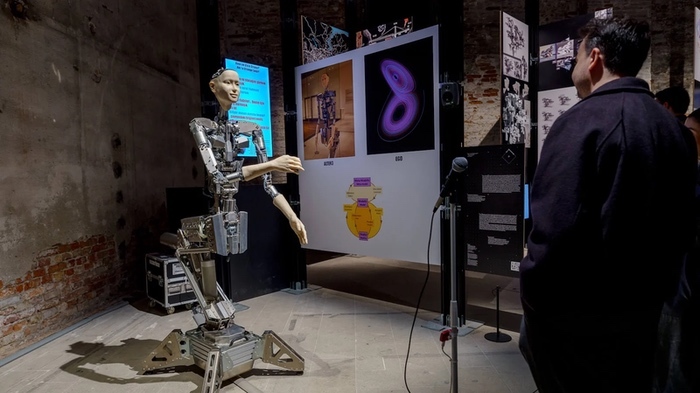

Несмотря на то, что XIX Архитектурная биеннале начинается с назидательной угрозы, проходит она под знаком осторожного оптимизма, который к концу прорывается буквально в космос. Ратти и его многочисленные «соавторы» мечтают не только о «новом мире» на Земле, но и об освоении (ни в коем случае не «колонизации») галактических пространств (имеется даже прототип «автономной орбитальной теплицы» футуристических форм — объект «Космический сад» с травкой внутри, созданный Heatherwick Studio), радуются достижениям робототехники (зрительским успехом пользовался созданный Такаси Икэгами и Люком Стилсом андроид-болтун), демонстрируют фронтир биотехнологий — бактерии, которые перерабатывают строительный мусор в новый, «более экологичный» архитектурный материал (Geological Microbial Formations). В эти «полезные бактерии» и то, что они когда-нибудь перестанут быть «выставочным прототипом» и превратятся в работающую технологию, даже хочется верить, вспоминая ржавое железо и бетонные мегалиты постиндустриальных пейзажей России (но не только их).

При таком прогрессивном (буквально «против всего плохого, за все хорошее») содержании проект Ратти удостоился множества язвительных комментариев. И если еще несколько лет назад его снисходительно назвали бы «утопией» (или «альтернативой»), то сегодня критики не стесняются описывать увиденное словами «обман» и даже «ложь» (хотя, кажется, здесь более уместно наше «маниловщина»). Их раздражает инсталляция «С другой стороны холма» (The Other Side of the Hill) историка архитектуры, профессора Принстонского университета Беатрис Коломины и архитектора Патрисии Уркиолы — выложенный из желтоватых кирпичей гигантский график, демонстрирующий темпы роста населения планеты в XX столетии и катастрофичные для человечества последствия этого процесса. Раздражает получивший «Золотого льва» проект Canal Cafe американской студии дизайна Diller Scofidio + Renfro (среди других ее известных проектов — московский парк «Зарядье» и парк High Line в Нью-Йорке) — устройство, очищающее с помощью резервуаров с водорослями воду из Венецианской лагуны и совмещенное с кафетерием, который использует эту воду для приготовления напитков. Человечество знает множество способов очищения воды, замечают критики, проблема лишь в том, что большинство из них экономически недоступно огромному числу людей, живущих за границами первого мира. Раздражает и получившее «Почетное упоминание» предложение архитектора из Бангкока Бунсерма Премтады использовать слоновий навоз для изготовления «долговечного и прочного» строительного материала (его возможности демонстрирует сложенная из него арочная конструкция «Слоновьей капеллы»). Но сколько нужно слонов, чтобы решить проблему «доступного жилья» хотя бы на отдельно взятом континенте? И что, разве слоны, в отличие от европейских коров, не пукают, выделяя метан, который, как подсказывает даже Wikipedia, является «основным фактором повышения концентрации парниковых газов в атмосфере Земли и отвечает за 30% причин глобального потепления»?

Кроме того, главный проект биеннале — это чудовищная сенсорная перегрузка, которую испытывает зритель от многочисленных экранов, не изолированных друг от друга звуковых потоков, инфографики и бесконечных текстов (как правило, выдержек из исследований), составляющих львиную долю экспозиции. Невольно возникает вопрос: так ли уж было необходимо запихивать пусть и в просторные, но, как оказалось, все же не резиновые анфилады Арсенала это «всё-всё-всё», вместо того чтобы просто выпустить очередное издание, 751-е в библиографии Карло Ратти?

Джардини

Центральный павильон в садах Джардини, где обычно разворачивается вторая часть главного проекта, одет в строительные леса. Внутри завывает перфоратор, а из-под слоев белой краски, которой уже раза три прошлись по фасаду, все еще просвечивает пестрая фреска (работа амазонского коллектива художников и исследователей MAHKU — воспоминание о прошлогодней художественной биеннале куратора Адриано Педросы «Иностранцы повсюду»). Локальное художественное сообщество мусолит слух о том, что после ремонта министерство культуры намерено вернуть сюда с задворок Арсенала национальное представительство страны — павильон Италии. Малозначимое с нашей точки зрения перемещение в пространстве пронизано мрачной символикой для итальянцев с левыми взглядами: Palazzo Centrale (Центральный дворец) были переименован в «павильон Италии» в эпоху Муссолини, когда в 1932 году по проекту архитектора Дуилио Торреса фасад здания получил свой современный, «рационалистский» вид.

XIX Архитектурная биеннале развивается по законам редукции. Соседний с Русским павильон Венесуэлы закрыт уже не первый год, хотя появившийся на его фасаде баннер обещает скорое возвращение страны на международную художественную сцену и напоминает, что автором здания был не кто-нибудь, а легендарный итальянский архитектор и дизайнер Карло Скарпа. Израиль тоже пропускает этот год по политическим причинам. Франция закрыта на объявленную реконструкцию, Египет и Греция — просто на висячий замок, Дания совмещает строительные работы с археологической репрезентаций (зрители глубокомысленно рассматривают материалы, использовавшиеся при строительстве павильона). Павильон Чехии и Словакии тоже не открыл свои двери: страны договорились о его реконструкции, которая должна начаться в конце 2025 года. Такое ощущение, что после радикального расширения последних десятилетий биеннале сжимается, и архитекторы сдаются первыми.

В физике процесс сжатия приводит к уменьшению объема при увеличении его плотности и, как правило, температуры. Последнее характерно и для биеннале. Большинство павильонов, которые все же открылись в этом году, идут в фарватере проекта Карло Ратти, «выражая озабоченность» изменением климата и призывая бороться с таким изменением путем отказа от устаревших технологий (например, железобетонного строительства) и вертикального озеленения городов. Частые перепевки этих тем утомляют зрителей, но прагматика участия в биеннале строится совсем не на стремлении выступить оригинально. Считается, что подхватить и по возможности сделать свой вклад в главную тему — не просто хороший тон, но и демонстрация понимания правил игры на биеннале и, как следствие, заявка на получение какого-нибудь поощрения (от «Почетного упоминания» до «Золотого льва», который в этом году достался павильону Бахрейна за проект «Тепловая волна» — систему вентиляции и охлаждения для строительных площадок и общественных мест в экстремально жарких районах).

Но зрителям и критикам, как обычно, нравятся не «отличники», а те, кто пренебрег пусть и неписаными, но все же правилами. Негласным фаворитом биеннале стал павильон Польши, представивший ироничный проект «Лары и Пенаты: как создать чувство безопасности» куратора Александры Кендзёрек — «о наших тревогах и о том, как мы разрешаем их в архитектуре». На деле это созданная архитектором Мацеем Сиудой и художниками Кшиштофом Маньяком и Катажиной Пшезваньской ироничная инсталляция из архитектурных элементов и предметов быта, которые используются для выстраивания и укрепления наших физических и психологических границ, оберегая как от «незаконного проникновения» или случайного возгорания, так и от детского страха темноты. Огнетушитель в центре импровизированного алтаря (с одной стороны, как будто сложенного детскими руками, а с другой — симпатично обыгрывающего барочный декор), камера наблюдения и созданное ею «пятно безопасности» (пространственно обозначенное искусственным мехом), ажурная конструкция, сложенная из решеток на окна, рой разномастных табличек, обычно обозначающих выход из помещения (а в экстремальной ситуации — путь к спасению), красная пипка пожарной сигнализации в вызывающе розовом круге-ореоле (перед ней несколько зрителей глубокомысленно поминали Казимира Малевича). Вот они, истинные хранители наших домов и душевного спокойствия.

Создатели проекта «Распутывая. Новые пространства» в павильоне Сербии, среди которых не только архитекторы, но и дизайнеры по текстилю и инженеры, размышляют об эфемерах и пространственных трансформациях. Весной и летом в павильоне можно было наблюдать эффектную, парящую, словно белоснежные паруса, текстильную инсталляцию, к концу биеннале превратившуюся в бобины с намотанными на них шерстяными нитками. Связанное вручную людьми было распущено, распутано и «переупаковано» «искусственным интеллектом» — работающими на солнечных батареях механизмами, которые в соответствии с заложенным в них алгоритмом преобразовали пространство павильона, одновременно уничтожив эффектный образ и скрывающиеся за ним художественные и литературные ассоциации.

Еще один запоминающийся павильон представили американцы. Проект под названием «PORCH: Архитектура щедрости» рассказывает о появлении и эволюции американской веранды (porch) — хорошо знакомого нам по фильмам и литературе архитектурно оформленного пространства, отмечающего переход между публичным к приватным. Ильф и Петров лишь отчасти были правы, отмечая в «Одноэтажной Америке», что «характер маленькому американскому городу придают не здания, а автомобили и все, что с ними связано». На самом деле символом бесконечности американских нейборхудов являются именно веранды, часто выкрашенные в белый цвет, в резных финтифлюшках, с креслом качалкой, веранды, на которые с пирогом в руках поднимаются новоиспеченные соседи во время ритуального знакомства со своим новым окружением. Это не просто ступени, балюстрады или балки — это пространство активного социального взаимодействия и обмена, которые авторы проекта (сотрудники целого ряда университетов и культурных институций[3]) считают преобразующими общество действиями. Естественно, героями исследования и репрезентации стали не только веранды, но и другие формы архитектуры социальной коммуникации (от танцевальных площадок до парковых павильонов), а само здание павильона и пространство вокруг него на время проведения биеннале было преобразовано в пространство для отдыха, перформативных и музыкальных представлений и общения.

Биеннале и тролль

Архитектурная биеннале этого года с ее критическим количеством неоткрывшихся национальных павильонов и содержательно перегруженным, но ровно вдвое экспозиционно сокращенным главным проектом, выглядит как неожиданно повисшая в разговоре неловкая пауза. Многие рассматривают ее как переходную, однако куда приведет этот транзит, не может ответить никто. В 2024 году произошли важные кадровые изменения в руководстве биеннале: коренного венецианца и успешного кинопродюсера Роберто Чикутто[4] на посту президента сменил журналист и писатель Пьетранджело Буттафуоко — «открыто придерживающийся правых взглядов представитель элиты с эклектичными взглядами», который был назначен Дженнаро Санджулиано — министром культуры правого правительства Джорджи Мелони. Фигура президента малопонятна российской культурной общественности, однако именно она является ключевой в идеологической конструкции биеннале, формирует ее политику и влияет на выбор кураторов. И назначение Буттафуоко в этом контексте выглядит как еще один шаг к правому развороту культурной политики, последствиями которой станут исторический ревизионизм, сокращение финансирования институтов культуры (что уже произошло) и увеличение контроля над итальянской культурной индустрией и ее деятелями.

И если Чикутто продолжал «прогрессивную» линию[5], заложенную его предшественником Паоло Баратта, и постоянно повторял в интервью, что «задача биеннале — сделать мир лучше»[6] (сегодня это звучит как утопия, которой больше не верят), то «линия Буттафуоко» как будто состоит из противоречий. Новый директор, называющий себя «сарацином» (а не итальянцем) и принявший ислам, троллит и запутывает своих критиков, принимая предложенную Роберто Чикутто кандидатуру Карло Ратти или выдвигая в качестве куратора художественной биеннале 2026 года директора Музея современного искусства Африки Zeitz в Кейптауне Койо Коуо (1967–2025). На первый взгляд, все эти фигуры представляются скорее идеологическими оппонентами, чем единомышленниками человека, которого итальянские журналисты в лицо называют «фашистом» (на что он неизменно отвечает: «Я не фашист, я нечто другое»[7]). Не стал он переназначать и директора Венецианского международного кинофестиваля Альберто Барбера — критика, известного своими левыми взглядами, а в 2024 году пригласил возглавить театральный фестиваль американца — актера Уиллема Дефо. И это тоже мало соответствует до сих пор укорененному в общественном сознании стереотипу «правого политика». Но, возможно, новые правые слишком хорошо усвоили уроки XX столетия и делают ставку на широкий популизм, постмодернистски вплетая в свою повестку то, что еще пятьдесят лет назад казалось бы чудовищными противоречиями. Одновременно Буттафуоко утверждает, что «на биеннале не существует правых и левых», тем самым нивелируя амбиции биеннале быть не просто художественным феноменом, но и политической платформой. А это уже совсем другая история.

Примечания

- ^ Bontempi Sciama C. S. Venice Architecture Biennale 2025: an interview with the curator, Carlo Ratti // Salone del Mobile. Milano. URL: https://www.salonemilano.it/en/articles/biennale-architettura-venezia-2025-carlo-ratti.

- ^ Биомимикрия (биомиметика) — изучение природных систем, их элементов и протекающих в них процессов в поиске решений актуальных проблем отдельного человека и человечества в целом.

- ^ Исследование и сам проект реализованы Школой архитектуры и дизайна Фэй Джонса в сотрудничестве с Университетом Арканзаса, платформой Design Connects и Музеем американского искусства Кристал Бриджес.

- ^ Прощаясь с Чикутто, комментаторы особо отмечали инициированный им в период ковида выставочный проект «Беспокойные музы. Когда биеннале встречается с историей», над которым впервые совместно работали все кураторы шести составных частей биеннального цикла (в него входят проводящиеся раз в два года художественная и архитектурная выставки, а также ежегодные фестивали музыки, танца, театра и кино) и материалы которого легли в основу новой институции — междисциплинарной исследовательской платформы, получившей название «Исторический архив современного искусства» (Historical Archives of Contemporary Arts / ASAC). «Беспокойные музы» стали одной из первых попыток институциональной саморефлексии биеннале, в истории которой есть не только славные, но и темные страницы.

- ^ Тем, кто следит за политикой назначения кураторов биеннале, очевидно, что последние двадцать лет прошли под флагом компенсаторного «расширения представительства»: белых кураторов-мужчин из Европы и США сменили «первые женщины-кураторы», «первый куратор африканского происхождения», «первый куратор из Латинской Америки» и так далее.

- ^ См., например: Roberto Cicutto // Alain Elkann Interviews. URL: https://www.alainelkanninterviews.com/roberto-cicutto/.

- ^ См., например: Cazzullo А. Buttafuoco: «Il fascismo non fu come si racconta oggi, e in Biennale non esistono destra e sinistra. In Sicilia ci vorrebbe Zaia. Islamico? Sono saraceno» // Corriere della Sera. URL: https://www.corriere.it/cronache/25_agosto_15/pietrangelo-buttafuoco-intervista-069e50f8-de09-4f68-9f15-578543bf2xlk.shtml.