Призрак музея нового искусства

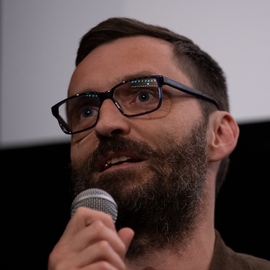

Коллекция современного российского искусства, которую Андрей Ерофеев собирал с 1989 года до начала 2000-х, стала одним из самых представительных собраний такого рода. Эта коллекция, по замыслу ее куратора, должна была сформировать фундамент государственного музея современного искусства, так и не созданного в России. О концепции и перипетиях судьбы собрания, а также о работе Андрея Ерофеева и его отдела в музее «Царицыно» рассказывает Светлана Макеева.

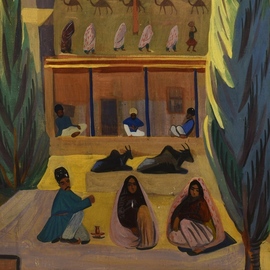

Передвижная выставка «Безумный двойник. Стратегия идиотизма в современном искусстве» (совместно с Дмитрием Константинидисом, Жан-Ивом Жуаннэ и Евгенией Кикодзе). Музеи Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, замок Уарон во Франции, 1999–2000

Передвижная выставка «Безумный двойник. Стратегия идиотизма в современном искусстве» (совместно с Дмитрием Константинидисом, Жан-Ивом Жуаннэ и Евгенией Кикодзе). Музеи Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, замок Уарон во Франции, 1999–2000

В период перестройки и крушения СССР произошел острый всплеск интереса к российскому современному искусству. Многие лидеры советского нонконформизма эмигрировали за границу, а с ними за рубеж утекали и их лучшие работы, оседавшие в западных коллекциях. Именно стремление сохранить в России представительное собрание отечественного искусства конца 1950-х — 1990-х годов двигало Андреем Ерофеевым, когда он начинал свою кураторскую и организаторскую деятельность.

Она разворачивалась на базе «отдела современного искусства» (или же «сектора новейших течений») музея «Царицыно», где в команде Ерофеева были такие искусствоведы, как Евгения Кикодзе и Наталья Тамручи. Вся работа отдела — проведение масштабных выставок в России и за рубежом, договоренности о создании произведений, их закупке или передаче в дар — преследовала крайне амбициозную цель: организовать в России Государственный музей нового (или современного) искусства.

Такой выбор названия был неслучаен. Конечно, он напоминал о Государственном музее нового западного искусства (1923–1948) — еще одной институции, созданной, чтобы представлять новейшие художественные тенденции своего времени. Помнил Ерофеев и о Музее живописной культуры (1919–1929). Однако интересно, что в противовес Музею нового западного искусства Ерофеев не предполагал Музея нового российского искусства: «Представляется важным опустить прилагательное “российский”, ибо оно излишне и неправомерно заостряло бы национальную специфику данного искусства»[1]. Помимо раннесоветского опыта МЖК и ГМНЗИ за ориентир были взяты МоМА в Нью-Йорке и Центр Помпиду. Но несмотря на явное стремление восстановить прерванную связь с учреждениями начала ХХ века, исторический авангард не входил в область интересов Ерофеева. В формировании коллекции будущего музея он сосредоточился на искусстве 1980–1990-х годов.

При этом музейное собрание должно было включить не только современную на тот момент, но и «историческую» часть — как необходимую предысторию к становлению российского искусства 1990-х. Согласно концепции[2], в исторический раздел входило неофициальное искусство СССР и стран соцлагеря, а также, что примечательно, зарубежный авангард 1960–1980-х годов — в виде научно-вспомогательного фонда. Иными словами, советский андеграунд планировалось поместить в контекст общемировых художественных течений: поп-арта, минимализма, концептуализма и других. В современный раздел коллекции должны были войти российское искусство с 1990 года и молодое искусство Запада 1980–1990-х. Таким образом, развитие современного искусства мыслилось как единый, неразделимый процесс, а внимание в проекте музея заострялось не на самобытности отечественного искусства, а на его принадлежности мировой художественной системе.

Крайне интересен концептуальный подход Ерофеева к комплектованию коллекции, которую он ориентировал «не столько на ставшие и “уставшие” виды искусства — живопись, скульптуру и т. п., сколько на перспективные и наиболее показательные для творческой мысли конца столетия формы работы — объекты, инсталляции и цельные авторизованные экспозиции»[3]. Акцент на неконвенциональных жанрах и вообще «жанрово-видовой угол зрения на современное искусство» позволял, по мнению Ерофеева, преодолеть «субъективно-вкусовой подход… [и] переключить внимание… на явления типичные, родовые для всего современного искусства»[4]. Действительно, помимо живописных работ нонконформистов коллекция активно пополнялась новыми медиумами: фотодокументацией акций («Съедение правды» Комара и Меламида, 1976), объектами («Голова и шар» Ильи Кабакова, 1965; «Рубашка» Леонида Сокова, 1975; «Русский революционный фарфор» Александра Косолапова, 1989–1990; «Высшее — Адское» Елены Елагиной, 1989), инсталляциями («Для бедной уборщицы» Д. А. Пригова, 1991).

Подход Ерофеева крайне интересен с методологической точки зрения, поскольку возвращает нас к дискуссии о том, что вообще следует считать современным искусством, когда оно начинается, каковы его ключевые черты и критерии определения. Как отмечала Клэр Бишоп, существует целый ряд подходов: современным называли и все послевоенное искусство, и искусство с 1960-х годов, и искусство после 1989 года — эпохи объединения Европы вслед за падением Берлинской стены. Однако если все же отсчитывать начало contemporary art с 1960-х, одним из аргументов может стать то, что в это время распространяются современные художественные медиумы (перформанс, инсталляция) и новые медиа, которые определяют облик современного искусства и сегодня. Очевидно, такой точки зрения придерживался и Ерофеев, стремившийся в своих концепциях коллекции и музея нащупать собственное определение contemporary art: «Понятие “современное искусство”, которое еще недавно имело формально-хронологическое наполнение (все, что делается в наши дни — современно)… все более соотносится с художественными практиками, рожденными нашим столетием… Его формируют отныне такие категории, как инновационность, маргинальность по отношению к общепризнанному, персоналистичность, концептуальность и проектность. Эти слова, а также связанные с ними жанрово-терминологические определения — “объект”, “инсталляция”, “акция” и т. п. — все активнее внедряются в профессиональные языки…»[5].

В этом плане тексты концепций Ерофеева характерны для начала 1990-х годов — периода, когда приходилось срочно разбираться в терминологии, чтобы отделить подлинный contemporary art от остальной массы «современной», сегодняшней художественной продукции. Именно тогда возникло и неловкое понятие «актуальное искусство», по поводу значения которого в последние годы велись дискуссии.

***

Возвращаясь к коллекции, важно описать механизм ее пополнения. Она формировалась благодаря произведениям, которые показывались на выставках, устроенных отделом современного искусства музея «Царицыно» и в том числе создавались специально для этих выставок: «В сторону объекта» (1990), «В СССР и за его пределами» (1990, Амстердам), «Экспозиция» (1990–1991), «В комнатах» (1991–1992, Братислава) и других.

Об упомянутых выставках и их значении стоит сказать отдельно. Это были проекты с участием не только отечественных, но и западных художников. А выставки зарубежного современного искусства в те годы играли очень важную роль: они привносили на российскую почву новые методы работы и производства художественных произведений. Например, в концепции выставки «В переводе», в которой предполагалось участие европейских и американских художников, Ерофеев писал: «…Данная экспозиция наглядно продемонстрирует творческие методы непривычного для нас объектного искусства и почти совершенно неизвестный в СССР, но чрезвычайно распространенный ныне в мировой практике вид работы на месте будущей выставки /“ин ситу”/»[6]. Речь о том, что на Западе, с распространением инсталляции и сайт-специфичного искусства, художники уже в 1960–1970-е годы перешли к созданию произведений не в мастерской, а непосредственно на выставочной площадке (еще один признак contemporary art). Однако отечественные художники переняли этот современный «постстудийный» подход только на рубеже 1980–1990-х годов, когда получили возможность выезжать за границу. Деятельность Ерофеева, прекрасно владеющего французским языком и имевшего налаженные связи с европейскими институциями, сыграла здесь немалую роль.

Надо сказать, что выставки под кураторством Ерофеева и сотрудников его отдела активно обсуждались в прессе тех лет, которая пестрела заголовками типа «Господа, нашу крышу уносит все дальше! (Шок-вернисаж)»[7]. Эти проекты подсветили важный аспект — проблемы музеефикации и хранения современного искусства, неготовность институций и зрителей тех лет воспринимать новые формы творчества. В одной из статей 1990 года, посвященной выставке «В сторону объекта», Владимир Левашов (сокуратор проекта) констатировал: «Наша музейная система совершенно не приспособлена к такого рода художественной продукции… Как составлять музейное описание, как хранить, как покупать? <…> Составляющие части одного экспоната для своего хранения требуют иногда совершенно разного температурного и влажностного режима — как тут быть?»[8] Заметим, что совершенно те же самые ощущения испытывали за двадцать лет до того западные искусствоведы, которым приходилось впервые устраивать выставки инсталляций. Например, об этом писала Дженнифер Лихт, куратор первого подобного проекта на площадке МоМА — Spaces (1969–1970): «Выставка, в которой собственно экспозиция становится произведением искусства, и залы необходимо планировать и застраивать исходя из потребностей художника, бросает вызов традиционной роли музея и требует огромной отдачи от всех его сотрудников, а также задействования всех его ресурсов»[9]. В своей статье Левашов обращает внимание и на то, что ценность нового искусства бывало сложно донести даже до профессионального сообщества: «Или, к примеру, инсталляция. Она состоит из бытовых предметов малой стоимости, а само произведение в целом стоит дорого. На закупочной комиссии главный хранитель говорит в таком случае, что музей собирает только уникальные вещи, а такое мы сами можем купить в магазине и составить в нужном порядке. Неясен критерий качества»[10]. Конечно, здесь вспоминаются прежде всего инсталляции Ильи Кабакова, собранные из бытовых артефактов советской цивилизации. Но не только: в коллекции Ерофеева была и инсталляция Игоря Макаревича «Сон живописи рождает чудовищ» (1990), созданная из предметов мебели и галош, или же знаменитый объект «Роман-холодильник» Константина Звездочетова (1982) — настоящий холодильник, корпус которого внутри и снаружи покрыт текстами и рисунками. Читая приведенные выше строки, приходится с грустью признать, что эта проблема не решена и сегодня. Вспомним хотя бы жаркие дискуссии о «Ветке» Андрея Монастырского, которую и часть профессионального сообщества, и тем более массовый зритель были не готовы увидеть в стенах Третьяковской галереи. Вопрос о том, как донести до широкой аудитории ценность современного искусства, и об образовании в этой области мог бы стать темой отдельного большого исследования.

В связи с этим очень важно то, каким Андрей Ерофеев видел имидж и тип будущего музея нового искусства, его позиционирование и целевую аудиторию. Он писал: «Музей обращен к новой интеллектуальной или “образованной” среде зрителей, которая начинает складываться в условиях открытой и широкой информации. Это музей нового искусства для новой публики в обновленной стране, вступившей в стадию реинтеграции в мировую культуру»[11]. Таким образом, задачи музея Ерофеев связывал с экзистенциальной задачей, стоявшей перед Россией начала 1990-х годов — нахождением «своего места и своего “голоса” в общем культурном развитии второй половины ХХ века»[12].

Создание такого музея, действительно, сильно зависело от внешне- и внутреннеполитической конъюнктуры. И Андрей Ерофеев осознавал, что положение коллекции и будущей институции было шатко, а судьба — до конца не определена. В мае 1991 года он писал: «Сотрудники отдела в полной мере отдают себе отчет, что нарастающие консервативные и даже реакционные тенденции в политической жизни страны могут распространиться и на сферу культуры. Следовательно, первый в послесталинское время и едва становящийся музей современного искусства рискует разделить участь его предшественников 1920-х годов»[13]. Чтобы придать коллекции современного искусства больший вес, в феврале 1991 года во Франции было создано Общество друзей «Царицыно» и сформирован почетный комитет международных экспертов, которые выступали патронами коллекции[14]. Но начало 1990-х годов, помимо всех тягот несло с собой и определенный жизнестроительный оптимизм — не зря Ерофеев неоднократно вспоминает схожую в этом плане эпоху 1920-х. В одной из концепций музея Ерофеев утверждает, что создание музея современного искусства — дело не только необходимое, но и совершенно реальное в ближайшие пять (!) лет[15].

К сожалению, столь радужный прогноз не сбылся — по причинам прежде всего финансовым. К концу 1990-х у разросшейся коллекции все еще не было своего помещения: критик Федор Ромер (Александр Панов) горько писал о том, что она хранится «в бомбоубежище у МКАД»[16]. Зато собрание приобрело официальный статус Государственной коллекции современного искусства. Отсутствие музея и постоянной экспозиции сублимировалось во временные выставки коллекции, имевшие совершенно академический характер: «Музей современного искусства. Русское искусство конца 1950‑х — начала 1980‑х годов (от абстракции до концептуализма)» (1999, выставка длилась всего десять дней). Окончание этой истории всем хорошо известно: собранная Ерофеевым коллекция, внушительная по масштабу и репрезентативная по составу, в 2001 году была передана из «Царицыно» в Государственную Третьяковскую галерею. Там она составила основу отдела новейших течений ГТГ, которым Ерофеев руководил до 2008 года — отдела, ныне реорганизованного и фактически разрушенного.

***

Попробуем взглянуть на несостоявшийся проект «Государственного музея нового искусства» из перспективы сегодняшнего дня. Андрей Ерофеев совершенно справедливо приравнивал вопрос о создании такого музея к вопросу о государственном, общественном и профессиональном признании ценности современного искусства как части российской культуры. Следует признать, что в последние годы на государственном уровне мы наблюдаем скорее обратную тенденцию, сопровождаемую не строительством, а деконструкцией такого рода институций. К сожалению, примеров тому множество. Помимо отдела новейших течений ГТГ ранее было ликвидировано и московское отделение ГЦСИ, переданное под эгиду вначале РОСИЗО, а затем ГМИИ им. А. С. Пушкина и тихо в них растворившееся. Уничтожена и обширная сеть региональных филиалов бывшего ГЦСИ, из которых остались только два: Волго-Вятский (Нижний Новгород) и Сибирский (Томск). Характерно, что прекрасное собрание российского современного искусства, принадлежавшее ГЦСИ, осталось за РОСИЗО и в настоящее время не показывается. Еще одна такая коллекция принадлежит ММОМА, который показывает ее лишь в формате сменных выставок, что не заменяет постоянной отдельной экспозиции музея современного искусства, которой в России до сих пор нет.

Хотя государственное коллекционирование и показ новейших течений искусства полностью не прекратились, сегодня эти процессы разворачиваются в двух главных государственных художественных музеях — Третьяковской галерее и Русском музее — только как часть совокупной истории русского искусства от Древней Руси до нашего времени. А задача показа российского современного искусства в контексте мирового, о которой говорил Андрей Ерофеев, решается, пожалуй, лишь в рамках постоянной экспозиции Музея Людвига в Мраморном дворце.

Сегодня инициатива формирования коллекций отечественного современного искусства, а также в целом инициатива его показа и поддержки перешла к частным институциям. Одним из наиболее заметных проектов такого рода стало Открытое хранение Музея Гараж, функционирующее как выставка российского искусства 1980–2020-х годов. Впрочем, и Открытое хранение по своей концепции носит характер не постоянной экспозиции, а волнообразно сменяемого показа части обширного фонда.

Собранная Андреем Ерофеевым Государственная коллекция современного искусства, как и его проект Государственного музея нового искусства, действительно, повторили судьбу ГМНЗИ, чего опасался и сам ее куратор. А значит, возможно, когда-нибудь идея создать в России подобный музей возродится — как проект самого Ерофеева воскресил идею ГМНЗИ в новых реалиях, в эпоху больших ожиданий и надежд начала 1990-х годов. Осталось дождаться соответствующих условий.

Примечания

- ^ Андрей Ерофеев. Концепция создания Музея нового искусства // Музей современного искусства «Гараж» (далее — Гараж). Архив Андрея Ерофеева. Ед. хр. AE-II.A4-D12647. Л. 8.

- ^ Там же. Ед. хр. AE-II.A4-D12647. Л. 7.

- ^ Черновик текста Андрея Ерофеева о музее «Царицыно» и отделе современного искусства // Гараж. Архив Андрея Ерофеева. Ед. хр. AE-I.1991.B4-D12646. Л. 2.

- ^ Материалы сектора новейших течений музея «Царицыно» // Гараж. Архив Андрея Ерофеева. Ед. хр. AE-IV.A1-D12766. Л. 18.

- ^ Андрей Ерофеев. Концепция создания Музея нового искусства // Гараж. Архив Андрея Ерофеева. Ед. хр. AE-II.A4-D12647. Л. 4.

- ^ Материалы сектора новейших течений музея «Царицыно» // Гараж. Архив Андрея Ерофеева. Ед. хр. AE-IV.A1-D12766. Л. 20.

- ^ Господа, нашу крышу уносит все дальше! // Гараж. Архив Андрея Ерофеева. Ед. хр. AE-I.1999.В7-L36657. 1 л. [Статья в газете «Вечерний Красноярск» от 08.10.1999].

- ^ Левашов В. В другом жанре // Декоративное искусство СССР. 1990. №11(396). С. 9.

- ^ Licht J. Spaces: exh. cat. New York: The Museum of Modern Art, 1969. N. p.

- ^ Левашов В. В другом жанре. С. 9.

- ^ Андрей Ерофеев. Концепция создания Музея нового искусства // Гараж. Архив Андрея Ерофеева. Ед. хр. AE-II.A4-D12647. Л. 8.

- ^ Там же. Ед. хр. AE-II.A4-D12647. Л. 8.

- ^ Черновик текста Андрея Ерофеева о музее «Царицыно» и отделе современного искусства // Гараж. Архив Андрея Ерофеева. Ед. хр. AE-I.1991.B4-D12646. Л. 2.

- ^ Там же. Ед. хр. AE-I.1991.B4-D12646. Л. 2.

- ^ Андрей Ерофеев. Концепция создания Музея нового искусства // Гараж. Архив Андрея Ерофеева. Ед. хр. AE-II.A4-D12647. Л. 3.

- ^ Андерграунд вылез на поверхность // Гараж. Архив Андрея Ерофеева. Ед. хр. AE-I.1999.B7-L34711. 1 л. [Статья в журнале «Итоги» от 23.03.1999].