«Поэтический монтаж» Виктора Мизиано

В 2014 году Музей «Гараж» издал книгу Виктора Мизиано «Пять лекций о кураторстве», в основу которой лег лекционный курс, прочитанный двумя годами ранее в московском институте УНИК (Институт истории культур). Тогда автор кратко и емко изложил свои представления о системе искусства, кураторстве как нематериальном производстве и деятельности, которая разворачивается между глобальным и локальным, рассказал о типологии и грамматике выставок, а также о кураторской этике. В предисловии ко второму изданию, вышедшему в 2021 году, Мизиано обмолвился, что многое из того, о чем он говорил в начале десятых, уже не вполне созвучно актуальным умонастроениям и его собственным практикам. Прошло еще четыре года, и «Артгид» обратился к Виктору с просьбой прочесть его сотрудникам шестую лекцию о кураторстве, в которой были бы артикулированы изменения, которые за почти 15 лет произошли как в его деятельности, так и в мире искусства в целом. Так родился этот материал, которым мы сегодня делимся с нашими читателями. А увидеть, как современные идеи Виктора преломляются в практике, можно в Доме культуры «ГЭС-2», где до середины ноября идет выставка «Ольга Чернышева. Улица сна».

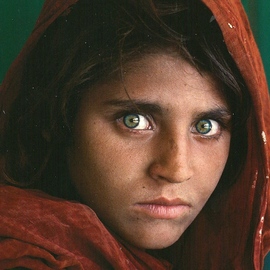

Фрагмент экспозиции выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени» в Московском музее современного искусства. 2024. Куратор — Виктор Мизиано. Courtesy музей

Фрагмент экспозиции выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени» в Московском музее современного искусства. 2024. Куратор — Виктор Мизиано. Courtesy музей

Пафос прочитанного мной в 2012 году лекционного курса, как и книги, вышедшей двумя годами позже и основанной на его материалах, заключался в том, чтобы объяснить: кураторство не сводится к организации выставки, это другой род деятельности. Дать такое разъяснение было крайне важно — в ту эпоху в кураторы себя записывали и распределявшие средства чиновники, и открывавшие галереи жены и дочери олигархов. Однако за минувшее десятилетие многое изменилось, и доказывать профессиональную автономию кураторства уже нет особой необходимости. Не последнюю роль тут сыграли крупные московские музеи и частные фонды, создавшие фигуру координатора, продюсера или менеджера — слова разные, но суть у них одна: эти люди занимаются организационной работой, выставочной логистикой, но не определяют ни политику институций, ни содержание выставочных проектов.

Кураторство, как и 15 лет назад, — это аранжирование. И если театральный режиссер аранжирует объекты потенциально двигающиеся, куратор выставок чаще всего располагает в пространстве объекты стационарные. И, собственно, то, что мы называем «выставочным нарративом», — это аранжирование работ по разным принципам. Принцип может быть линейным — или нелинейным, лабиринтным, как на некоторых выставках Харальда Зеемана и многих других великих кураторов.

В тот момент, когда писалась книга, я еще не в полной мере отошел от концепции кураторства, которая определяла мою деятельность в предшествующее десятилетие. Тогда я называл себя куратором-модератором/куратором-медиатором или, если обращаться к терминологии одного из первых теоретиков и историков кураторства, а ныне директора галереи Тейт Британ Алекса Фаркуарсона, — «перформативным куратором». Этот тип куратора сформировался процессуальными проектами, предполагавшими взаимодействие художников в ходе экспонирования выставки, разворачивание их проектов во времени. И во многом вся предъявленная на страницах «Пяти лекций» теория базировалась на этом опыте.

Но с тех пор моя кураторская практика поменялась, причем даже не один, а как минимум два раза. В нулевые годы проекты, которые я делал (самый масштабный из них — «Прогрессивная ностальгия. Современное искусство стран бывшего СССР»), были нарративными, то есть экспозиция строилась линейно и предъявляла некую историю, рассказ. Последние же десять слишним лет я работаю уже в совсем другом ключе. Мои выставки связаны с идеями «поэтического монтажа» — термин я позаимствовал у Андрея Тарковского. Такие выставки строятся не на рассказе, а на поэтических ассоциациях. Это выставки-зрелища, выставки-субъективные спектакли: в своих выступлениях последних лет я регулярно сравниваю куратора и художника, куратора и режиссера, в первую очередь театрального, потому что и в нашем деле речь идет о разворачивании зрелища в трехмерном пространстве.

В моих последних выставках, например совместной с художницей Ольгой Чернышевой «Улице сна» в Доме культуры «ГЭС-2», вообще нет никакой связной истории. Экспозиция рассчитана на иммерсивность, на эмоциональный захват зрителя, который свободно блуждает по выставочному пространству, выстраивая свой маршрут и, таким образом, создавая собственную смысловую канву. В повествовательной выставке работы существуют в очень цепкой связке, а не по отдельности, зритель уделяет внимание каждой из них, так как вместе они составляют рассказ. В свою очередь иммерсивная, поэтичная выставка предполагает большую растворенность произведений друг в друге и делает акцент не на отдельных работах, а на зрелище, которое они совместно создают.

Задумавшись о причинах моего обращения к этой кураторской методологии, я пришел к выводу, что она адекватна комплексному характеру нашего времени. Девяностые годы при всем их драматизме и противоречивости позволяли подойти к ним с неким однозначным прочтением. Процессуальные, стихийно разворачивающиеся кураторские проекты, кажется, узнают себя в десятилетии, которое получило устойчивое определение «переходного времени». Сменившая это девятилетие стабилизация нулевых закономерно актуализировала обращение к повествованию. Нормализация, установившийся общественный порядок легитимировал себя через историю, что провоцировало в обществе рождение разных версий преемственности. Актуальную же эпоху при всей ее столь же неоспоримой драматичности, довольно трудно исчерпать одним определением, опыт пребывания в ней уместнее описывать через метафору, и, собственно, это пытаются делать мои поэтические выставки.

Этому подходу к выставочному монтажу присущ отказ от таких жестких сопряжений между работами, когда они прочитываются преимущественно как связующее между предыдущим произведением в экспозиционном ряду и последующим. В случае «поэтического монтажа» на зрителя действует тотальность выставочного зрелища, но в то же время предоставляется возможность самостоятельно ассоциировать работы, что раскрывает их в максимальной полноте. А из открытости выставочной драматургии следует, что сформированное у зрителя прочтение выставки есть факт его личного опыта, что оно персонально и ситуативно. Такая выставка не строит иерархий, не задает канонов.

Еще одна особенность этого кураторского подхода, которая также рождена комплексностью исторического момента, состоит в том, что он более чувствителен к уникальности отдельной художественной позиции. И здесь я в первую очередь имею в виду художника, его максимально полное присутствие в выставке, как и творческий потенциал куратора, уже не заслоненного повествованием, а явленного в качестве полноправного автора. Позаимствовав термин у Зеемана, можно сказать, что такой подход представлет intensiven intentionen — интенсивные намерения художников и куратора.

Впрочем, было бы неверным настаивать на нормативности этой методологии. Комплексность нашей эпохи предполагает сосуществование в ней разных методологий: и сейчас я вижу интерес молодых художников и кураторов к процессуальным перформативным проектам, а также к проектам, например, историко-повествовательным. Агамбен в своем семинаре о святом Павле обсуждал понятие «времени конца». Есть историческое время, есть Апокалипсис как «конец времени», а есть «время конца»: для того чтобы время кончилось, тоже нужно время, в которое судорожно, в убыстренном режиме «проматывается» история человечества. И мне кажется, мы находимся именно в этом моменте «времени конца», когда все очень эклектично, сосуществуют разные методологии, разные подходы.

Есть еще одна особенность современной кураторской работы, возникшая из возможностей нашего времени. Сегодня при подготовке выставки уже не обязательно ездить, путешествовать, смотреть, листать каталоги — можно войти в сеть и получить исчерпывающую информацию из интернет-ресурсов. Я вовсе не отрицаю, что личная встреча, разговор, взгляд в глаза художнику важны. Никто не отменяет и даже не корректирует тактильность, телесность, антропологичность искусства и кураторской практики, но то, что информация о чем угодно теперь доступна из любой точки мира, одновременно изменило саму кураторскую практику, расширило ее операционные возможности.

Грамматика выставки

Система выставочных жанров — историко-художественная выставка, тематическая, репрезентативная, персональная, экспериментальная, лабораторная и мегавыставка — за прошедшее десятилетие практически не поменялась. Разве что появилось новое понятие, в моей книге не упомянутое. Это the essay-exhibition, которое на русский, причем абсолютно неправильно, переводят как «выставка-эссе». «Эссе» в данном случае — «исследование», и перевод «выставка-исследование» более точно отражает суть термина, введенного немецким куратором Ансельмом Франке. В его исполнении такая выставка собирается вокруг некой темы, имеет специфическую драматургию, с несколько ослабленными нарративными смысловыми переходами от работы к работе. Это делается намеренно: куратор как бы оставляет пустоты смыслов для того, чтобы максимально спровоцировать зрителя на додумывание, достраивание и вовлечь его в интерпретационную работу. Подобный кураторский подход возможен по отношению как к тематической, так и к историко-художественной выставке: у самого Франке на выставках вроде «Анимизма» можно встретить работы 50-х и 60-х годов, фрагменты из фильмов Сергея Эйзенштейна и многое другое, что непосредственно не относится к нашему времени. То есть мы говорим не столько о появлении выставочного жанра, сколько о расширении границ уже существующего.

Еще один тренд — трансформация выставочной формы. Сегодня выставки могут включать в себя как произведения и артефакты, так и живое действие художника, актера, перформера. Элементы перформативного действа включались в выставки давно, но сегодня это явление обрело совсем новые масштабы. Десятые годы во многом стерли границы между выставкой и театральным представлением, причем до такой степени, что даже Пушкинский музей пригласил режиссера Дмитрия Крымова для оформления своих выставочных экзерсисов в Венеции (в 2019 году в венецианской церкви Сан-Фантин режиссер Дмитрий Крымов в рамках выставки «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто», организованной ГМИИ им. А. С. Пушкина и Stella Art Foundation, показал театральный перформанс «Тайная вечеря». — Артгид).

Наше понимание того, что такое выставка, вообще расширилось. Теперь в него входят проекты с перформативными включениями, с разрушенным повествованием, вообще без произведений искусства. Появились сетевые выставки, что технологически ранее было невозможно.

Институциональная система

Вообще, роль куратора в художественных системах разных стран — разная. Почему, например, так мало выдающихся немецких кураторов и так много итальянских? Потому что институциональная, публичная система искусства в Италии слабее и растворяет индивидуальность меньше, чем в Германии. Да и итальянцы менее дисциплинированы, чем немцы. Поэтому индивидуальный выбор в Италии стимулируется контекстом, а в Германии все перерабатывается машиной художественного производства. А в Америке — третья ситуация: независимых кураторов там почти нет, потому что есть либо бизнес, либо музей, который финансируется частными спонсорами.

И, честно говоря, я не вижу глобальных структурных трансформаций институциональной системы, хотя есть ощущение, что они этой машине уже необходимы. С другой стороны, за последнее десятилетие усилился ощутимый уже в 2012 году неолиберальный тренд, то есть частная инициатива значительно укрепила свои позиции в сфере искусства. И сама Венецианская биеннале и другие большие проекты с тех пор сильно разрослись и теперь откровенно рассчитывают на спонсирование приглашенных к участию художников, чего прежде и по статусу, и по уставу, как минимум негласному, не предполагалось. Если раньше галерея, художник которой получил приглашение стать участником биеннале, подтягивала какие-то средства, то сегодня сам куратор, готовя проект, исходит из того, что необходимо позвать энное количество авторов — они приведут с собой финансирование и тем самым позволят довести общий бюджет биеннале до реализуемости. Ну и самое очевидное: количество частных институций, за которыми стоят корпоративные монстры, за прошедшее десятилетие выросло во всем мире, и сейчас невозможно представить себе жизнь современной мировой сцены, например, без инициатив Пино (французский предприниматель и коллекционер Франсуа Пино, фонд которого имеет несколько крупных выставочных площадок в Венеции и Париже. — Артгид). Этот тренд в какой-то момент поддержала и Москва, где большую конструктивную роль на протяжении десятых сыграли и продолжают играть частные фонды.

Но стоит оговориться: мне кажется, развитие этого неолиберального тренда сыграло двойственную роль как минимум в судьбе российского кураторства. Из когорты людей, которые еще в 90-е годы назывались «независимыми кураторами», к началу 20-х осталось буквально два человека — я и Андрей Ерофеев. Все остальные растворились в институциональном строительстве. Но это ладно — мне обидно скорее, что и в молодом поколении, и в сформированном в нулевые годы предыдущем нет фигуры независимого куратора. Нет тех, кто не просто обслуживал бы политику институций, но инициировал выставочные, кураторские процессы. То есть кураторство в нашей стране в той или иной степени оказалось апроприировано институциями, где людям, выбравшим эту профессию, навязывается forced marriage, «принудительный брак»: их заставляют делать проекты в группе. Эта практика, кстати, была импортирована из Англии, которая вопреки стойкому убеждению московского художественного сообщества, вовсе не является центром мира и художественной культуры. И «групповой подряд» в производстве выставок, распространенный только в Англии, лишний раз показывает, что никакой особой чувствительности к художественной культуре и ее сугубо авторскому началу там как не было, так и нет (даже по сравнению с Россией и ее очень неровным художественным развитием). «Групповое кураторство» не предполагает действительного соратничества (которое может быть очень плодотворно) ровно потому, что этот метод институциональный, а значит, в нем априори должно быть «придушено» авторское начало. Политика наших основных музейных и корпоративных институций недостаточно персонализирована, она, в общем, не форсирует индивидуальное кураторство, и это, на мой взгляд, не очень хорошо. Куратор в принципе должен уметь отстаивать свою субъектность, а порою даже и инфантильность, что подчас идет вразрез с логикой либеральных институций.

Кураторство и социальная миссия

У куратора есть определенная миссия, возложенная на него как на фигуру, которая априори является посредником между зрителем и художническим сообществом. Куратор не только транслирует, но и объясняет опыт художников, показывает зрителю те или другие явления в современном и несовременном искусстве, следует той или иной методология — это и есть социальная функция профессии. Внутри этой миссии очень большой разброс персональных позиций и стратегий: от отдельного куратора или проекта мы можем ждать большей открытости широкому зрителю, актуальной общественной, социальной или политической повестке. И очень хорошо, когда куратор чувствует пределы своей ответственности. Например, Ханс Ульрих Обрист всегда отказывался делать мегавыставки, от кураторов которых требуется большая открытость широкому зрителю, большая когнитивность, большая понятность и большая коммуникативность. Отказывался, поскольку прекрасно знал, что это не его формат. Его формат — небольшие лабораторные проекты. И в историю кураторства он вошел ими и своими книгами.

Чего нам системно не хватает именно в России, так это осознания того, что художественное и художническое сообщества сами по себе являются социальными акторами. И данный факт, как мне кажется, является прямым следствием трансформаций в нашей системе искусства в последние два-три года. Хотя началось все значительно раньше, еще в нулевые. Я помню дискуссии, на которых сравнивался опыт 90-х, того же Трехпрудного (сквот и галерея в Трехпрудном переулке, существовавшие с 1991 по 1993 год. — Артгид) с современными на тот момент институциональными проектами. После каждой из них у меня было ощущение, что этот опыт сообщество отрицает, стремится его забыть как нечто постыдное, тягостное. Хотя объективно свои лучшие проекты многие художники реализовали именно в ту «постыдную» эпоху — и без всякой опоры на институции.

И в этом контексте мне кажется крайне позитивным, что в современной Москве главным словом, которое слетает с языка молодого поколения, является «самоорганизация»: значит, при всех уязвимых местах наших институций кураторство осознало себя как специфическую творческую профессию. Я соглашусь, что слово это совсем не новое: сама идея окрашенной политическим активизмом самоорганизации в искусстве возникла еще в десятые годы, но, на мой взгляд, в контексте московской и российской жизни той эпохи была чем-то искусственным. В отличие от параинституциональных «самоорганизаций» того времени, которые к тому же часто строились на жесткой бухгалтерии, современные самоорганизации абсолютно альтруистичны. Сама художественная среда начинает осознавать себя как некую производящую сущность, где смыслы, формы жизни и ценности рождаются не из заказа, а из созданных этой средой условий. Вышедший из нее умный и уважающий себя художник будет чувствовать себя в сильной позиции перед лицом олигарха или любой обладающей властью структуры. Ну или, по крайней мере, будет говорить с ними на равных: у меня есть то, что вы хотите, а у вас этого нет, и потому вы без меня никуда. Художнику, в отличие от десятых годов, когда все было подчинено институциональному строительству, есть куда уйти: в конечном счете он действительно потеряет в карьере, но сохранит судьбу.