20.03.2014 57869

Клэр Бишоп. Радикальная музеология, или Так ли уж «современны» музеи современного искусства? — Москва: Ad Marginem, 2014

Профессор Городского университета Нью-Йорка Клэр Бишоп о проблеме периодизации современного искусства и о том, что значит «быть современным».

Эли Харрисон. Портрет Клэр Бишоп. Источник: flickr.com

Эли Харрисон. Портрет Клэр Бишоп. Источник: flickr.com

Сегодня в Центре современной культуры «Гараж» открывается международная конференция «Решительный музей», посвященная тому, каким образом музей современного искусства в наши дни реагирует на вызовы времени. В рамках конференции 21 марта пройдет презентация русского перевода книги профессора Городского университета Нью-Йорка, теоретика современного искусства Клэр Бишоп «Радикальная музеология, или Так ли уж “современны” музеи современного искусства?», иллюстрации к которой сделал знаменитый румынский художник Дан Пержовски. Бишоп по-новому трактует «современность» в современном искусстве, анализирует кураторские практики, определяющие роль музея в общественной жизни, и на примере трех на первый взгляд не похожих друг на друга музеев (Музея Ван Аббе в Эйндховене, Музея королевы Софии в Мадриде и Музея современного искусства Metelkova в Любляне) рассказывает о том, как справляться с сокращением бюджета, как по-новому обращаться к зрителю, какими должно быть современное музейное коллекционирование и выставочные практики. С любезного разрешения Клэр Бишоп и Центра современной культуры «Гараж» мы публикуем главу «Теоретизируя современное» из книги «Радикальная музеология, или Так ли уж “современны” музеи современного искусства?».

Параллельно с увеличением числа музеев самой быстрорастущей академической дисциплиной с начала нового тысячелетия стало изучение современного искусства. Здесь определение «современного» является, по сути, подвижным: до конца 1990-х оно казалось синонимом «послевоенного» и обозначало искусство, созданное после 1945 года; около десяти лет назад его начало сдвинули к 1960-м годам; сейчас 60-е и 70-е обычно считают «высоким модернизмом» (high modernist), и существует мнение, что началом новой эпохи следует считать 1989 год — время падения коммунизма и возникновения мировых рынков[1]. У каждой из этих периодизаций есть свои «за» и «против», но все они обладают существенным недостатком: они исходят из западной точки зрения.

Параллельно с увеличением числа музеев самой быстрорастущей академической дисциплиной с начала нового тысячелетия стало изучение современного искусства. Здесь определение «современного» является, по сути, подвижным: до конца 1990-х оно казалось синонимом «послевоенного» и обозначало искусство, созданное после 1945 года; около десяти лет назад его начало сдвинули к 1960-м годам; сейчас 60-е и 70-е обычно считают «высоким модернизмом» (high modernist), и существует мнение, что началом новой эпохи следует считать 1989 год — время падения коммунизма и возникновения мировых рынков[1]. У каждой из этих периодизаций есть свои «за» и «против», но все они обладают существенным недостатком: они исходят из западной точки зрения.В Китае отсчет современного искусства обычно ведут с конца 1970-х (от официального окончания «культурной революции» и начала демократического движения); в Индии — с 1990-х; в Латинской Америке не делят искусство на модернистское и современное, так как это означало бы подчинение западным категориям — на самом деле, основная дискуссия здесь все еще ведется вокруг вопроса о том, была ли вообще реализована идея модернизма. В Африке начало современного искусства датируют по-разному: с окончания эпохи колониализма (конец 1950-х — начало 1960-х в англоязычных и франкоязычных странах, 1970-е в бывших португальских колониях) или даже с 1990-х (окончание апартеида в ЮАР, первые африканские биеннале и основание первого африканского журнала о современном искусстве Nka: Journal of Contemporary African Art)[2].

Вполне очевидно, что попытки периодизации современного искусства бесполезны, так как им не удастся охватить всего мирового разнообразия. В связи с этим в недавних работах теоретики стали рассматривать современное искусство как дискурсивную категорию. Для философа Питера Осборна (Peter Osborne) современное является «операциональной фикцией» (operative fiction): по сути, это продуктивный акт воображения, потому что мы приписываем ощущение единства настоящему, включающему разъединенные глобальные темпоральности, которые мы никогда не сможем ухватить; как таковое настоящее является временем застоя[3]. Для Бориса Гройса модернизм характеризовался желанием преодолеть настоящий момент во имя осуществления прекрасного будущего (будь то авангардный утопизм или сталинская пятилетка); современность, напротив, отмечена «продленным, потенциально бесконечным периодом отсрочки», вызванным падением коммунизма[4]. Как для Осборна, так и для Гройса устремленный в будущее модернизм был заменен статичной скучной современностью («мы застряли в настоящем: оно самовоспроизводится, не ведя ни к какому будущему»[5]). Гройс указывает на светский ритуал повтора, а именно на зацикленное воспроизведение видео, как на способ современного искусства показать то новое отношение к темпоральности, которое создает, по его мнению, «создание неисторического избытка времени посредством искусства».

Другие теоретики объявляют современное вопросом о темпоральной дизъюнкции (temporal disjunction). Джорджо Агамбен, например, постулирует современное как состояние чего-либо, основанного на временном разрыве: «Быть современным, — пишет он, — это значит относиться ко времени, присоединяясь к нему посредством дизъюнкции и анахронизма», и лишь благодаря этой несвоевременности, или «дисхронии» (dyschrony), можно по-настоящему взглянуть на свою собственную эпоху[6]. Агамбен также пишет, что быть современным — значит иметь способность «сосредоточить свой взгляд на тьме нашей эпохи» и «вовремя прийти на свидание, которое нельзя не пропустить»[7]. Анахронизм также пропитывает труды Терри Смита (Terry Smith), одного из немногих историков искусства, который берется за рассмотрение этого вопроса. Смит убедительно показал, что современное нужно противопоставить дискурсам и модернизма, и постмодернизма, так как оно характеризуется антиномиями и асинхрониями: одновременным и несовместимым сосуществованием различных «современностей» и непрекращающейся социальной несправедливостью, различий, сохраняющихся, несмотря на глобальное распространение телекоммуникационных систем и подразумевающуюся универсальность рыночной логики[8].

Эти дискурсивные подходы, похоже, делятся на два лагеря: современность либо означает застой (например, является продолжением пост-исторического тупика постмодернизма), либо отражает разрыв с постмодернизмом, утверждая множественное или дизъюнктивное отношение к темпоральности. Последняя позиция, несомненно, более продуктивна, так как позволяет нам отойти как от историчности модернизма, характеризующейся отрывом от традиции и движением вперед к новому, так и от историчности постмодернизма, приравненной к «шизофреническому» крушению прошлого и будущего внутри расширенного настоящего[9]. Конечно, утверждение множественных пересекающихся темпоральностей можно усмотреть во многих произведениях искусства, созданных начиная с середины 1990-х годов художниками из стран, стремящихся преодолеть контекст недавней войны или политического переворота, особенно в Восточной Европе и на Ближнем Востоке[10].

Историк искусства Кристин Росс (Christine Ross) утверждает, что современные художники смотрят назад, в прошлое, чтобы «осовременить» модернистский режим историчности и таким образом подвергнуть критике его устремленность в будущее; по ее мнению, художников интересует не столько беньяминовское восприятие истории как радикального отсутствия последовательности, сколько «раскрытие потенциала остатков прошлого как способ оказывать сопротивление современной жизни и реорганизовать ее»[11]. Однако другие критики задаются вопросом, не являются ли усилия этих художников в конечном итоге ностальгическими и ретроспективными, а не перспективными: Дитер Роэльштрате (Dieter Roelstraete) порицал обращение современного искусства к изложению истории и историзированию за его «неспособность ухватить или даже посмотреть на современный момент, не говоря уже о том, чтобы раскопать будущее»[12].

Подход к дизъюнктивным темпоральностям, вызывающий меньше споров, обнаруживается в возрождении интереса к анахронизму среди историков искусства. Его главный сторонник, Жорж Диди-Юберман (Georges Didi-Huberman) утверждает, что анахронизм — столь распространенная операция в искусстве на протяжении всей его истории, что мы видим его присутствие во всех произведениях: «В каждом историческом объекте все эпохи встречаются друг с другом, сталкиваются или основываются друг на друге пластически, разветвляются или даже сплетаются одна с другой»[13]. Опираясь на работу Аби Варбурга (Aby Warburg, 1866–1929), Диди-Юберман выдвигает идею, что произведения искусства являются временными узлами, смесью прошлого и настоящего; они обнажают то, что сохраняется или «выживает» (nachleben) в форме симптомов более ранних периодов в нынешней эпохе. Чтобы получить доступ к этим стратифицированным темпоральностям, пишет он, необходим «шок, разрыв покрова, вторжение или явление времени, то, что Пруст и Беньямин так ярко описали под именем “непроизвольной памяти”»[14]. Продолжая линию Диди-Юбермана, Александр Нэйджел и Кристофер Вуд (Alexander Nagel, Christopher Wood) в книге «Анахронический Ренессанс» (Anachronic Renaissance, 2010) демонстрируют сосуществование двух темпоральностей в произведениях искусства начиная примерно с 1500 года, когда культура перешла от религиозного Средневековья к светскому Возрождению. Оспаривая идею сторонников историзма о том, что каждый предмет или событие принадлежат определенным времени и месту (на этой идее основывается анахронизм), они, напротив, предлагают термин «анахронический» для описания способа, которым произведения искусства осуществляют обратную темпоральность[15].

Подход к дизъюнктивным темпоральностям, вызывающий меньше споров, обнаруживается в возрождении интереса к анахронизму среди историков искусства. Его главный сторонник, Жорж Диди-Юберман (Georges Didi-Huberman) утверждает, что анахронизм — столь распространенная операция в искусстве на протяжении всей его истории, что мы видим его присутствие во всех произведениях: «В каждом историческом объекте все эпохи встречаются друг с другом, сталкиваются или основываются друг на друге пластически, разветвляются или даже сплетаются одна с другой»[13]. Опираясь на работу Аби Варбурга (Aby Warburg, 1866–1929), Диди-Юберман выдвигает идею, что произведения искусства являются временными узлами, смесью прошлого и настоящего; они обнажают то, что сохраняется или «выживает» (nachleben) в форме симптомов более ранних периодов в нынешней эпохе. Чтобы получить доступ к этим стратифицированным темпоральностям, пишет он, необходим «шок, разрыв покрова, вторжение или явление времени, то, что Пруст и Беньямин так ярко описали под именем “непроизвольной памяти”»[14]. Продолжая линию Диди-Юбермана, Александр Нэйджел и Кристофер Вуд (Alexander Nagel, Christopher Wood) в книге «Анахронический Ренессанс» (Anachronic Renaissance, 2010) демонстрируют сосуществование двух темпоральностей в произведениях искусства начиная примерно с 1500 года, когда культура перешла от религиозного Средневековья к светскому Возрождению. Оспаривая идею сторонников историзма о том, что каждый предмет или событие принадлежат определенным времени и месту (на этой идее основывается анахронизм), они, напротив, предлагают термин «анахронический» для описания способа, которым произведения искусства осуществляют обратную темпоральность[15].Исследование Нэйджела и Вуда, при всей его убедительности, одностороннее: они сами признают, что «выполняют обратное проектирование» произведения искусства (в его собственное прошлое, его хронотопологию), а не начинают с постановки современности такого диагноза, который вызывает необходимость исследования раннего Возрождения как средства мобилизации нового понимания сегодняшнего дня[16]. В отличие от этого подхода, то, что я называю диалектической современностью, стремится управлять множественными темпоральностями внутри более политизированного горизонта. Следует не только заявить, что многие или даже все эпохи присутствуют в каждом историческом предмете, а задать вопрос, почему определенные темпоральности появляются в конкретных произведениях искусства в конкретные исторические моменты. Такой анализ мотивирован желанием понять наши современные условия и изменить их[17]. Чтобы этот метод не был истолкован как очередная форма «презентизма» с ее озабоченностью нынешним моментом, замаскированной под историческое исследование, необходимо подчеркнуть, что его прицел всегда направлен в будущее: его окончательной целью является подорвать релятивистский плюрализм настоящего момента, в котором все стили и убеждения считаются равноценными, и перейти к более остро политизированному пониманию того, куда мы можем и должны стремиться. Если, как заявляет Осборн, глобальная современность и является общепринятой фикцией, это еще не означает ее «невозможности», а, скорее, предоставляет основу для нового политического воображаемого. Само представление, что художники могут помочь нам увидеть хотя бы контуры проекта переосмысления нашего мира, несомненно, является одной из причин, по которой современное искусство, несмотря на почти полную погруженность в рынок, продолжает вызывать волнение и страстный интерес.

Какую роль во всем этом играют музеи? Я убеждена, что музеи, обладающие историческими коллекциями, стали самым эффективным испытательным полигоном для «непрезентистской» мультитемпоральной современности. Я совершенно не согласна с распространенным мнением, что передовыми площадками для современного искусства являются международные биеннале; операционная логика последних подчинена цели утверждения духа времени, и любое путешествие в прошлое служит здесь лишь фоном для показа работ более молодых художников.

Какую роль во всем этом играют музеи? Я убеждена, что музеи, обладающие историческими коллекциями, стали самым эффективным испытательным полигоном для «непрезентистской» мультитемпоральной современности. Я совершенно не согласна с распространенным мнением, что передовыми площадками для современного искусства являются международные биеннале; операционная логика последних подчинена цели утверждения духа времени, и любое путешествие в прошлое служит здесь лишь фоном для показа работ более молодых художников.Конечно, для многих кураторов исторический вес постоянной коллекции — это ярмо, препятствующее новизне, необходимой для привлечения новой аудитории, ведь бесконечная смена временных выставок считается более увлекательной (и прибыльной), чем поиски нового способа показа канона. Тем не менее сегодня многие музеи вынуждены вновь обратиться к собственным коллекциям, потому что финансирование временных выставок из чужих собраний было урезано в целях строгой экономии, и постоянная коллекция может стать самым действенным оружием музея в борьбе против застоя «презентизма». А все потому, что в этом случае нам придется мыслить в двух временах сразу: прошедшем законченном и будущем законченном. Более старые приобретения говорят о том, что считалось культурно значимым в предыдущие исторические эпохи, в то время как недавние опережают будущие вердикты истории (они лишь в будущем станут тем, что некогда считалось важным). Не имея постоянной коллекции, музей не может заявлять о сколько-нибудь серьезном интересе не только к прошлому, но, я сказала бы, и к будущему[18].

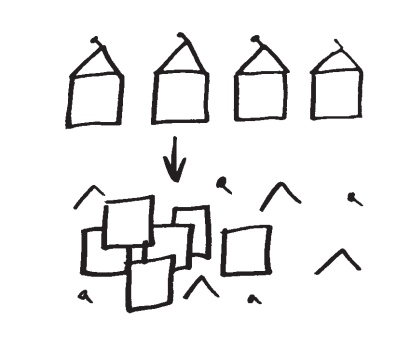

Следует подчеркнуть, что большинство музеев ограничивается в своих экспериментах с фондами тематическими развесками, считая, что отказ от хронологии — лучший способ освежить постоянные коллекции и сделать их более увлекательными и современными (в презентистском смысле слова). Этот эксперимент начался в MoMA с выставки «Современность начинается» (Modern Starts, 1999), правда, в музее от него быстро отказались и вернулись к канонической хронологии, но этот подход продолжают использовать сегодня в Тейт Модерн и в Центре Помпиду[19]. Однако, несмотря на то, что тематический принцип дал возможность создать самые разнообразные выставки, он также породил герменевтический вопрос об исторической привязке: если прошлое и настоящее объединить в трансисторические и трансгеографические блоки, то как мы сможем понимать различия между разными местами и периодами? Возможно, еще более важный вопрос звучит так: не мешают ли эти блоки музею выразить свое предпочтение одного прочтения истории другому? Несложно показать, что релятивизм тематических экспозиций коллекций 2000-х годов находится в полном согласии с музейным маркетингом: для угождения вкусам каждой демографической группы выделяется по залу, при этом институция не обязана придерживаться какой-либо позиции или нарратива[20]. Поэтому поразительно, что в большинстве текстов о музейных коллекциях, опубликованных с 2000 года, утверждается, что четыре выставки коллекции Тейт Модерн — это «хорошая» реакция на «плохой» пример MoMA[21]. Мало кто критиковал Тейт, а ведь его подход к истории столь же аполитичен, сколь и приверженность MoMA хронологии. Тейт разворачивает свои экспозиции, отталкиваясь от сильных сторон коллекции — сюрреализма, абстракции, минимализма, — связывая эти направления и с историческими предшественниками, и с совсем новыми произведениями. Все эти залы представлены как взаимозаменяемые модули, которые можно тасовать до бесконечности[22]. В то же время отсутствие хронологии в экспозиции компенсируется избыточными схемами развития искусства, украшающими стены фойе каждого этажа. В этих схемах Тейт старается расширить западный нарратив, включая персонажей из других частей мира[23].

Далее я обращусь к новым парадигмам демонстрации коллекций, которые не только появились позднее экспозиций Тейт Модерн, но и представляют новую категорию современности: это Музей Ван Аббе (Van Abbemuseum, Эйндховен), Музей королевы Софии (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Мадрид) и Музей современного искусства Metelkova (Muzej sodobne umetnosti Metelkova, MSUM, Любляна). Каждая из этих институций, особым образом представляя свою коллекцию, предложила провокационное переосмысление современного искусства через призму особого отношения к истории. Это отношение обусловлено чуткостью к злободневным социальным и политическим проблемам,а также отмечено конкретными национальными травмами: колониальной виной и эпохой правления Франко (Мадрид), исламофобией и провалом социальной демократии (Эйндховен), балканскими войнами и концом социализма (Любляна). Благодаря своим ясным политическим убеждениям эти институции стоят особняком на фоне музеев современного искусства, функционирующих на основе «презентистской» модели, когда выставки формируются под влиянием рыночных интересов. Эти три институции воплощают диалектическую современность как в качестве музеологической практики, так и в качестве искусствоведческого метода.

Примечания

- ^ См. например: ответы на «Вопросник о “современном”» Алекса Альберро в журнале October (no. 130, Fall 2009, p. 55); выставку «Глобальное современное: миры искусства после 1989 года» в Центре искусств и медиатехнологий в Карлсруэ (Global Contemporary: Art Worlds After 1989, ZKM | Karlsruhe, 2011); Alexander Dumbadze and Suzanne Hudson (eds), Contemporary Art: 1989 to the Present, Wiley-Blackwell, Oxford, 2013.

- ^ См. также: Okwui Enwezor and Chika Okeke-Agulu, Contemporary Art in Africa Since 1980, Damiani, Bologna, 2009: «Современное африканское искусство рождается после окончания как традиционного искусства (которое считается доколониальным), так и колониализма; то есть условием его существования в настоящем является постколониализм» (p. 12).

- ^ Peter Osborne, The Fiction of the Contemporary, Anywhere or Not At All: Philosophy of Contemporary Art, Verso, London and New York, 2013, pp. 15–35.

- ^ Boris Groys, Comrades of Time, in: Going Public, Sternberg Press, Berlin, 2010, pp. 84–101. Перевод дается по изданию: Борис Гройс «Товарищи времени», в кн. «Политика поэтики», М.: — Москва: Ad Marginem, 2012, с. 78–91.

- ^ Ibid., p. 90 и следующая цитата, p. 94. // с. 82 и с. 85.

- ^ Giorgio Agamben, What Is the Contemporary?, What is an Apparatus? and Other Essays, Stanford University Press, Stanford, 2009, p. 41. Выделено автором.

- ^ Ibid., p. 46.

- ^ Смит считает, что этот мир начался в конце 1980-х, но окончательно утвердился в коллективном сознании после теракта 11 сентября. См.: Terry Smith, What Is Contemporary Art?, Chicago University Press, Chicago, 2009.

- ^ Французский историк Франсуа Артог (Francois Hartog) использует термин «историчность» для описания господствующего временного порядка определенной эпохи — того, как общество представляет свое прошлое и обращается с ним. См.: Hartog, Regimes d’historicite, Editions du Seuil, Paris, 2003. «Шизофренический» — термин, который применяет Фредрик Джеймисон, чтобы охарактеризовать склонность постмодернизма к интенсивным, но не связанным друг с другом переживаниям настоящего. См.: Jameson, Postmodernism and Consumer Society, Hal Foster (ed.), The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, The New Press, New York, 2002, pp. 13–29.

- ^ В Восточной Европе дезавуирование коммунистического прошлого в официальном дискурсе вызвало появление множества видеоработ, исследующих психологическое воздействие этого перехода, включающих старую кинопленку или кинотехнологии (такие как Intervista Анри Сала (Anri Sala) и His-Story Деймантаса Наркевичуса (Deimantas Narkevicius), оба видео 1998 года); на Ближнем Востоке большой корпус работ посвящен Ливанской гражданской войне и эпизодам из истории палестино-израильского конфликта (например, обширная архивная работа Валида Раада (Walid Raad) и его группы Atlas Group или Эмили Ясир (Emily Jacir)). В Западной Европе и Северной Америке, напротив, художники, в лучшем случае, ухватились за ранее не замеченные моментыв истории психотерапии, колониализма, феминизма и гражданских прав — их интересует не столько прошлое само по себе, сколько возможности для раскрытия в нем альтернатив для будущего (Стэн Дуглас (Stan Douglas), Шэрон Хэйес (Sharon Hayes), Харун Фароки (Harun Farocki)).

- ^ Christine Ross. The Past is the Present; It’s the Future Too: The Temporal Turn in Contemporary Art. Continuum. London, 2013, p. 41.

- ^ Dieter Roelstraete, The Way of the Shovel: On the Archaeological Imaginary in Art, e-flux journal #4, March 2009. Онлайн-версия доступна по ссылке: http://www.e-flux.com/journal/ the-way-of-the-shovel-onthearcheological-imaginary-inart/. Выделено автором.

- ^ Georges Didi-Huberman, History and Image: Has the ‘Epistemological Transformation’ Taken Place?, Michael Zimmermann (ed.), The Art Historian: National Traditions and Institutional Practices, Clark Studies in the Visual Arts, Williamstown, 2003, p. 131.

- ^ Georges Didi-Huberman, Before the Image, Before Time: The Sovereignty of Anachronism, Claire Farago and Robert Zwijnenberg (eds.), Compelling Visuality, University of Minnesota Press, Minnesota, 2003, p. 41. См. также: Georges Didi-Huberman, The Surviving Image: Aby Warburg and Tylorian Anthropology, Oxford Art Journal, vol. 25, no. 1, 2002, pp. 59–70.

- ^ Alexander Nagel and Christopher Wood, Anachronic Renaissance, Zone Books, New York, 2010, p. 14.

- ^ Ibid., p. 34.

- ^ Моя позиция отличается и от позиции Томаса Кроу (Thomas Crow), для которого произведение визуального искусства обладает уникальной темпоральностью, отличной от темпоральностей литературы, музыки или танца, потому что ее объекты являются «реальными вещами, которым придают форму и которыми оперируют сами субъекты истории» (Thomas Crow, The Practice of Art History in America, Daedalus, vol. 135, no. 2, Spring 2006, p. 71). Использование технологий воспроизведения в современном искусстве ослабляет правдоподобие этого заявления; см. обсуждение документации в Музее королевы Софии на стр. 56.

- ^ В Новом музее, например, история появляется лишь под рубрикой модного и изысканного, в качестве тщательно подобранного ретро-интереса. Даже групповые выставки, темыкоторых дают прекрасную возможность для исторического исследования, представляются без исторической аргументации. Например, выставка Ostalgia (2011) — обзор русского и восточноевропейского искусства с 1960-х годов и далее — сопоставляла работы на основе чувственного восприятия без какого-либо упоминания идеологического перехода, произошедшего в 1989–1991 годах. Выставка заменила рамки политической истории рамками хорошего вкуса, позволив править бал рынку (что было уместно, ведь она финансировалась российским газовым олигархом Леонидом Михельсоном, чей художественный фонд называется «Виктория — искусство быть современным» (sic)). Более того, название выставки сгруппировало все работы в категории «остальгии», хотя большая часть экспонатов относилась к периоду до 1989 года.

- ^ В западных музеях, посвященных только искусству 1960-х и последующих годов, тематические выставки стали нормой, так как считается, что у произведений этого периода достаточно общего контекста, чтобы практика перетасовки десятилетий стала непроблематичной. Когда тематический подход терпит очевиднуюнеудачу, это происходит в результате не поколенческих, а географических сопоставлений — создания диалогов между западным и незападным искусством, особенно если последнее позиционируется как запаздывающее и вторичное (если оно модернистское) или просто как немодернистское (если оно местное и самобытное).

- ^ Однако подобный релятивизм, очевидно, не свободен от ценностных суждений, и это становится ясным из иерархий временных выставок: в случае Тейт Модерн, например, большинство персональных выставок (приносящих доход) посвящено западным художникам-мужчинам, в то время как женщины и незападные художники ограничены (бесплатными) пространствами спецпроектов и Турбинным Залом (Turbine Hall). См.: T. J. Demos, The Tate Effect, Hans Belting, Andrea Buddensieg, and Peter Weibel (eds.), Where is Art Contemporary? The Global Art World, vol. 2, ZKM | Center for Art and Media, Karlsruhe, 2009, pp. 78–87.

- ^ Единственное заметное исключение — критика неоколониального взгляда Тeйт Модерн, озвученная Окуи Энвезором. См.: Enwezor, The Post-Colonial Constellation, Terry Smith, Okwui Enwezor and Nancy Condee (eds.), Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Duke University Press: Durham/NC, 2008, pp. 207–229.

- ^ Например, выставка коллекции Тейт Модерн в 2012 году была организована вокруг следующих четырех тем: «Поэзия и сон» (Poetry and Dream) (центром раздела был сюрреализм, но в него также входили фотомонтажи Джона Хартфилда (John Heartfield), серия слайдов Санту Мофокенга (Santu Mofokeng) 1997 года Black Photo Album: Look at Me и скульптуры Йозефа Бойса), «Энергия и процесс» (Energy and Process) (раздел был построен вокруг «арте повера», но включал также зал даров коллекционера Дженет Вольфсон де Боттон (Janet Wolfson de Botton)), «Состояния постоянного движения» (States of Flux) (кубизм, футуризм и вортицизм) и «Структура и ясность» (Structure and Clarity) (раздел, посвященный абстрактному искусству эпохи между мировыми войнами, но с захватом кубизма и работ Кори Аркейнджела (Cory Arcangel)).

- ^ Расположенные под этими хрониками ярко-красные мультимедийные кабины, расписанные логотипами корпоративных спонсоров, позволяют музею держаться на одной волне с господствующей неолиберальной нормой.