Горизонты резиденций

Сегодня для публики открывается главная московская ярмарка современного искусства Cosmoscow. Один из ее центральных стендов репрезентирует итоги трехлетней Программы арт-резиденций Нижегородской области, но не через тексты отчетов и фоторепортажи, к которым мы привыкли в таких случаях, а через полноценную экспозицию работ, созданных резидентами (и да, все это можно приобрести в личную или корпоративную коллекцию). «Артгид», который на протяжении нескольких лет следил за амбициозным и развивающимся по экспоненте проектом, решил рассказать о его победах, экспериментах (удачных и не очень) и новых, причем весьма оригинальных форматах — «православной», «театральной» и «открытой» резиденциях.

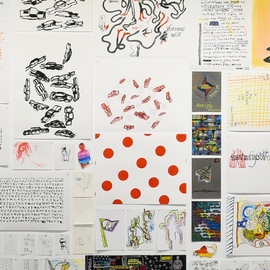

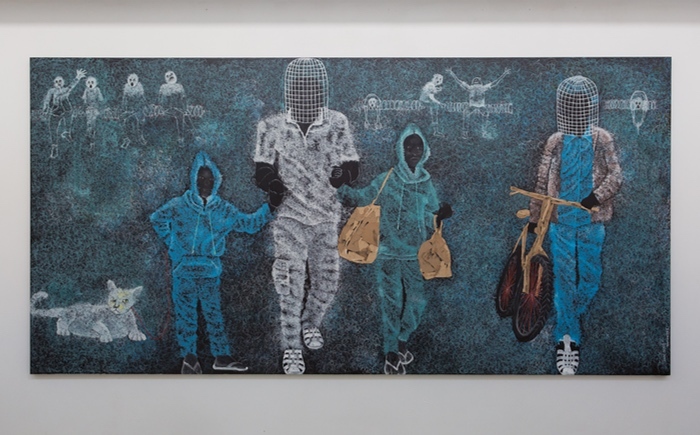

Стенд Программы арт-резиденций Нижегородской области 2023–2025 на ярмарке современного искусства Cosmoscow. Москва, 2025. Фото: Ксения Инверс. Courtesy ярмарка

Стенд Программы арт-резиденций Нижегородской области 2023–2025 на ярмарке современного искусства Cosmoscow. Москва, 2025. Фото: Ксения Инверс. Courtesy ярмарка

Каждому времени — свои тренды. Некоторые, вроде pop-up-галерей, приходят и уходят. Другие, например, биеннале, пережив кризис, вновь обретают своих поклонников и восстают из пепла на новом витке истории. Но есть и такие, что растут постепенно и последовательно, тем самым по-настоящему обогащая среду и становясь базой для пресловутого «устойчивого развития». К последним в отечественном поле культуры относятся арт-резиденции. Появившись в России в 2010-е годы, сегодня они превратились, пожалуй, в самую вдохновляющую художественное сообщество форму культурного производства: одинаково близкие институциям и художникам, интересные меценатам и корпорациям и, как неожиданно выяснилось, привлекательные даже для тех, кто думает о стратегиях и инструментах развития регионов. Секрет популярности кроется в их гибкости: резиденции дают авторам возможность экспериментировать, но при этом легко подстраиваются под разные задачи и ресурсы организаторов и сохраняют чувствительность к локальному контексту.

Популярность резиденций побуждает исследователей искать рецепт их успеха. Так, в вышедшей в 2025 году книге «Арт-резиденции и как их готовить» куратор и исследователь Женя Чайка выводит следующую формулу: «Арт‐резиденция — это уравнение с шестью переменными: резиденты, время, пространство, ресурсы, инфраструктура и процесс». Проецируя ее на уже работающие резиденции, можно обнаружить, что во многих из них два из шести элементов — ресурсы и инфраструктура — слабы или вовсе отсутствуют. Эта нехватка ограничивает масштаб проектов, но не делает их невозможными. Создать свою арт-резиденцию способна практически любая институция или самоорганизация с минимальным бюджетом. Например, вполне можно представить резиденцию, в которой имеется только куратор, пространство (скажем, недвижимость одного из организаторов, даже квартира) и приглашенный художник или художники. Но и в таком «редуцированном» виде резиденция может быть интересной для художника, поскольку предлагает взаимодействие с куратором и другими резидентами, дает определенную тему, а главное — мотивацию сосредоточиться на собственном проекте. Что же касается инфраструктуры, то даже при отсутствии менеджерской поддержки или компенсации расходов наличие пространства открывает для участника возможность выйти за пределы привычной среды и рутины, сконцентрировавшись на работе.

Резиденции такого сокращенного формата ценны для российской художественной системы, так как формируют и поддерживают сообщество. Однако именно реализация всех шести элементов позволяет частично снять с художника заботы о быте, финансах, техническом обеспечении и высвободить силы для творчества. Чаще всего это удается институциям, располагающим значительными ресурсами и не живущим в условиях перманентной экономии. Так, мастерские Музея «Гараж», резиденции в Доме культуры «ГЭС-2» и их «Сводах», «Выкса», ЦСИ «Заря», ЦСИ «Сияние» и другие — все они финансируются меценатами или крупными корпорациями.

Столица арт-резиденций

В 2023 году АНО «Центр 800»[1] решила расширить поле арт-резиденций и поддержать кураторов и небольшие институции, запустив трехлетнюю Программу развития арт-резиденций в Нижегородской области. Идейным вдохновителем проекта выступил заместитель губернатора Олег Беркович. Подобных примеров в других регионах почти нет: местных бюджетов хватает на поддержку разве что муниципальных учреждений культуры и крайне редко на создание чего-то нового и тем более экспериментального. Прагматика появления Программы интуитивно понятна: развитие сети арт-резиденций призвано усилить креативные индустрии в регионе, насытить досуговое и профессиональное поле для местных жителей и повысить туристическую привлекательность региона. По словам Берковича, за три года арт-резиденции в Нижегородской области стали важным инструментом развития креативной среды. Они дали художникам возможность обмена опытом, а жителям — прямой контакт с современным искусством. Кроме того, наличие резиденций усиливает кадровый потенциал: появляются новые кураторы, организаторы, специалисты по коммуникациям и образованию. Проекты участников всё чаще включают социальные и образовательные элементы, что повышает ценность культурных инициатив и делает их значимыми для региона и страны в целом.

За выполнение основных задач, стратегическое развитие и тематическую магистраль Программы отвечает экспертный совет, в который сегодня входят советник директора ГМИИ им. А. С. Пушкина Анна Гор, председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых, программный директор «ГЭС-2» Алиса Прудникова и директор «Музея Норильска» Наталья Федянина. «Совет собирается дважды в год (в начале и в конце сезона) и предлагает возможные векторы развития, способы увеличить устойчивость программы и проявлять эффекты от ее реализации», — рассказывает заместитель директора АНО «Центр 800» по креативным индустриям Татьяна Иродой.

Программа организует всю инфраструктуру экосистемы нижегородских резиденций. Каждой институции-участнику выделяется грантовая сумма, которая чаще всего расходуется на организацию быта и специальной программы (поездки, экскурсии) для художников, а также на работу менеджеров. Сами резиденции существуют в двух вариантах. Первый — на базе конкретной нижегородской галереи или самоорганизации, работающей с искусством, коих в городе за последние десять лет стало значительно больше, чем в любой другой региональной столице. Второй — внеинституциональные резиденции, созданные усилиями отдельных кураторов.

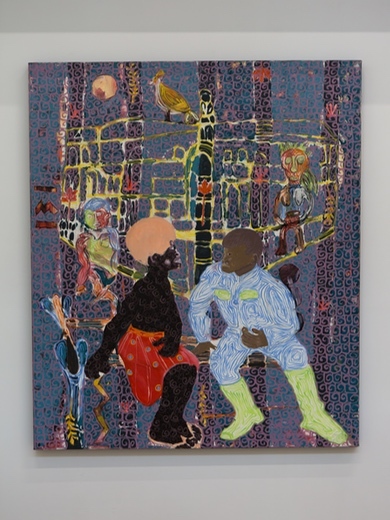

В первый год к Программе присоединились ключевые игроки региональной сцены — студия «Тихая», галереи FUTURO и 9Б, Центр современного искусства «Терминал А», арт-резиденция «Выкса» и студия Dreamlaser, открывшая в Нижнем арт-пространство ЦЕХ*. Для большинства из них это стало первым опытом запуска резиденций, хотя планы были давно. Так, студия «Тихая» изначально предусмотрела в своем новом здании жилое и рабочее пространства для приглашенных художников. В ЦСИ «Терминал А» имелись помещения для мастерских, а у галереи 9Б пространство уже использовалось для временного размещения художников при подготовке выставок. Действующая резиденция была только в «Выксе», но поддержка Программы позволила ей запустить новое направление — работу с зарубежными авторами, в которой в этом году приняло участие четыре живописца из Сенегала. Таким образом, Программа стала трамплином, позволив реализовать давно намеченные планы или развить уже существующие ресурсы.

Неотъемлемая часть каждой резиденции — знакомство художников с культурно-историческим контекстом Нижегородской области. При этом формат и ракурс погружения определяют сами кураторы исходя из своих задач и пожеланий резидентов, а Программа лишь согласовывает и точечно корректирует их. Наполнение и тема каждой резиденции также остаются на усмотрение их организаторов. «Мы не формируем тему резиденций, это делают институции, потому что именно они занимаются отбором художников. У нас есть установочные встречи с организаторами резиденций, где мы говорим, на какие темы было бы интересно обратить внимание в этом году. В итоговые предложения кураторов мы практически не вносим корректив, потому что обычно в них есть баланс между нашими пожеланиями и задачами организаторов», — говорит Иродой.

Такая свобода особенно важна для региональных проектов. Созданные для работы с локальным контекстом, они часто оказываются зажаты в рамки краеведческих или исторических тем — например, изучение редкого промысла или биографий местных купцов. В Нижнем Новгороде ситуация иная: акторы разных институций тесно связаны между собой, а потому знакомство резидентов с регионом чаще похоже не на формальную экскурсию, а на встречу с «друзьями друзей». В этой стратегии гостеприимства органично переплетаются локальный контекст и художественная практика, что и обеспечивает уникальность каждого проекта.

Еще одна отличительная черта резиденций Нижегородской области — запуск нетипичных направлений. Уже на второй год существования Программы появились театральная резиденция при Центре театрального мастерства (ЦТМ) и резиденция, посвященная культурному наследию православной традиции. В 2025 году к ним добавились еще три резиденции. Первая — «модная»; ее участником стал дизайнер Игорь Андреев, работавший над коллекцией вязаной одежды (увидеть, что получилось, можно в сентябрьском номере журнала «Собака НН»). Вторая появилась на базе Нижегородского государственного художественного музея и сосредоточилась на исследовании его коллекции. Резидентами первого года стали москвичи — художник Егор Кошелев и куратор Сергей Хачатуров, объединившие свои поиски в выставке «Готический ампир. От гравюры к гризайлю. Мистические образы старины в диалоге с современным искусством». Наконец, третья новая резиденция — Открытая — ориентирована на включение в арт-сообщество авторов, для которых искусство является не столько профессиональной деятельностью, сколько важной частью жизни. Ее куратором стала петербурженка Евгения Штиль. В этом расширенном поле особенно примечательно стремление Программы выйти за пределы визуального искусства и обратиться к другим его видам и направлениям.

Православная резиденция

Православная резиденция была создана по инициативе куратора Ксении Полетаевой, которая последние четыре года исследует творчество воцерковленных авторов, создающих работы ради получения духовного опыта и прославления веры. Эти художники часто остаются вне поля современного искусства: их работы редко можно встретить на ярмарках, в галереях или музеях, они не вписываются в концептуальное поле большинства опен-коллов. «Для светских современных художников они “чужие” и во многом непонятные, но и для тех авторов, кто строго следует канону, они тоже “иные”, потому что иногда выходят за рамки традиции и предлагают свое авторское видение», — рассказывает Полетаева.

Но диалог и взаимопонимание все же необходимы этим только на первый взгляд таким разным сегментам художественного сообщества, и потому в 2024 году АНО «Центр 800» приняла решение поддержать проект Православной резиденции. Более того, появление резиденции такой направленности именно в Нижегородской области кажется закономерным: регион богат памятниками церковной архитектуры и разнообразными художественными традициями. Поддержала резиденцию и Нижегородская епархия, организовав размещение участников в монастырях и других святых местах, но не вмешиваясь в сам художественный процесс.

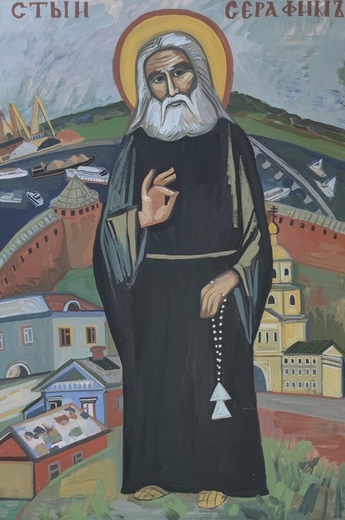

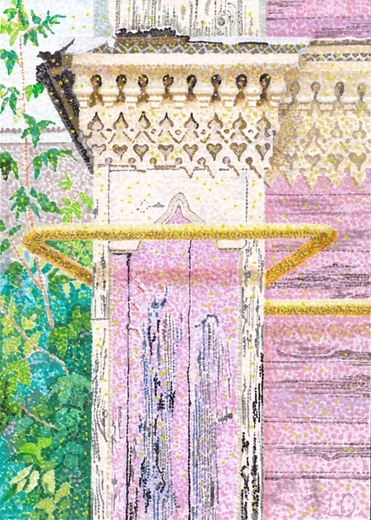

Разрабатывая концепцию, Ксения Полетаева обращалась к зарубежному опыту, однако из-за специфики различных конфессий он оказался неприменим: отечественной художественной среде требовалась собственная стратегия, учитывающая каноны православия. В отличие от проектов, обращающихся лишь к эстетике веры или исследованию ее истории и культурного контекста, Православной резиденции было важно сфокусироваться на духовном аспекте. Так, участники первого сезона — Игорь Каплун, Ника Клёцки, Максим Дёмин и Александр Цыпков — поочередно работали в Городце на базе культурного центра «Лев и вишня», познакомились с городом и областью, местными жителями и создали произведения в своей авторской манере. Максим Дёмин работал с найденными в городе антикварными предметами. Одно из созданных произведений — «Яко дни лукавы суть» (прим. из Послания к Ефесянам 5:16) — он подарил владыке Нижегородскому и Арзамасскому Георгию. Игорь Каплун создал несколько икон с почитаемыми в Нижегородской земле святыми. Эти иконы не совсем каноничны: например, святого Серафима Саровского художник изобразил на фоне современного нижегородского пейзажа. Ника Клёцки сделала несколько стрит-арт-работ с изображениями святых, одна из которых по благословению настоятеля появилась на территории храмового комплекса в селе Николо-Погост. А самым заметным итогом первого сезона резиденции 2024 года стал мурал Александра Цыпкова «Архангел» на фасаде дома в Нижнем Новгороде. «Жители и туристы приходили посмотреть на процесс работы. Кто-то даже вступал с художником в теологические споры. Эта история показывает: взаимопроникновение и диалог между православным и светским сообществом возможен, и в нем есть потребность», — вспоминает Полетаева.

Во втором сезоне формат изменился. Во-первых, резиденция стала коллективной и проходила в формате экспедиции, в ходе которой участники посетили монастыри и культурные институции в Дивеево, Городце, Арзамасе и Выксе. Во-вторых, расширился состав резидентов, поскольку теперь ими могли стать не только воцерковленные художники, но и авторы с иным отношением к вере. Так, были приглашены композитор Илья Шаров, вдохновляющийся фольклором, и фотограф Сергей Потеряев, исследующий в том числе историческую память. Неизменным остался только духовный аспект темы, который невозможно воплотить без православного художника — в этом году им стала Мария Черкашина, работающая в технике вышивки. Участие воцерковленного автора обеспечивало внимательный к этическим вопросам диалог между резидентами и монастырскими послушниками: «Мне было важно понимать, все ли я делаю корректно. Поэтому я обращался за советами к Маше как к православному человеку», — рассказывает Сергей Потеряев, создавший в резиденции серию фотографий в ковчеге (углублении на лицевой поверхности иконной доски). Помимо собственных проектов художники вместе работали над фильмом об экспедиции — точке соприкосновения и совместного творчества авторов из разных профессиональных полей. За визуальную составляющую отвечал Сергей Потеряев, звуковое сопровождение создал Илья Шаров, а вышивка Марии Черкашиной «Радость моя» стала заглавием к фильму и смысловым ядром сценария.

Театральная резиденция

Формат резиденции непривычен для театра. Будучи синтетическим искусством, он обычно замыкается на коллективной работе внутри труппы. Даже при разнообразии театральных практик общность «драматург — режиссер — сценограф — актер — художники по свету и звуку» распадается редко. А организация резиденции для целой труппы требует больших финансовых и производственных затрат, которые могут позволить себе разве что крупные институции. Чаще театр обращается к лабораторному формату, но хотя он и рассчитан на профессионалов конкретного вида искусства, его основная задача — образовательная. С этим связаны его ограничения: даже если у участника лаборатории есть итоговый проект, он редко получает ресурсы на его реализацию.

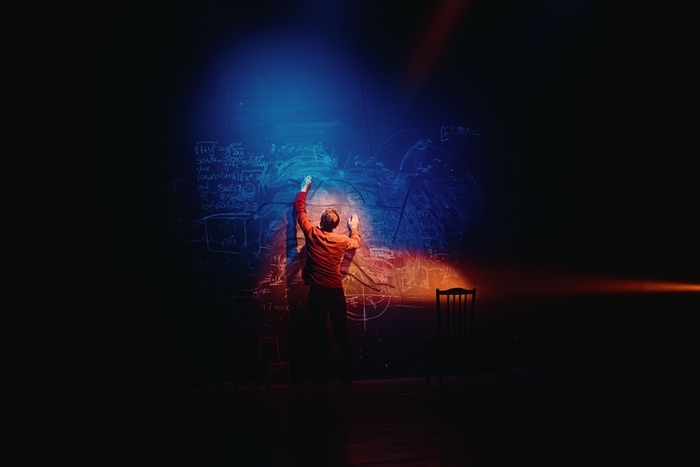

Резиденция нижегородского Центра театрального мастерства (ЦТМ) предлагает альтернативный вариант. В его основе лежит идея о самоценности каждого вида творчества, из которого складывается театр: сценография, свет, текст, звук, режиссура. Резидентам предлагается создать самостоятельную работу в рамках своего медиума, что для специалистов, привыкших работать по заданиям режиссера, принципиально новая задача. Резиденция ЦТМ персональная: участники приезжают друг за другом, а изучение локального контекста, проработка технической части и взаимодействие с другими профессионалами (актерами, декораторами и так далее) происходит в свободном формате с учетом их индивидуальных пожеланий.

Отбор резидентов ЦТМ происходит не на конкурсной основе, а по приглашению. Курирующий резиденцию Женя Пыхтин объясняет: «Нам было важно работать с теми, у кого есть опыт и кто приходит не за временем и пространством, а за возможностью расширить профессиональные границы». В первом выпуске 2024 года ЦТМ сосредоточился на идее синтеза современного искусства и театра. Резидентами стали художники, имевшие опыт работы в обеих сферах: Екатерина Августеняк, Егор Савельянов, Анна Комарова и Кирилл Люкевич. Итоговые проекты варьировались от спектакля до перформативной прогулки, но все — с опорой на локальный контекст Нижнего Новгорода.

Некоторые произведения первого сезона оказались ближе полю современного искусства и не вписывались в форматы, с которыми ЦТМ работает репертуарно. Например, проект Егора Савельянова, посвященный преодолению разобщенности физической (с закрытыми и труднодоступными точками области) и ментальной (между разными традициями и культурами), требовал размещения вокалистов в труднодоступных местах — на аэростате и в нижегородских подземельях. В репертуар же ЦТМ в тот год вошел только спектакль Кирилла Люкевича «Машка и ТЭС», созданный на основе исследований локального фольклора.

Учитывая опыт первого сезона, в 2025 году куратор резиденции Женя Пыхтин решил отойти от работы с современным искусством и сфокусироваться на создании театральных постановок. Для художников такая стратегия — не только пространство эксперимента, но и возможность длить жизнь своей работы, снятие нагрузки по поиску места ее дальнейшего существования. Для театра — способ увеличить и разнообразить репертуар, а также, как следствие, привлечь новых зрителей. Кроме того, была сужена концептуальная рамка — участники 2025 года работают с историей издательства «Нижполиграф», на территории которого сегодня располагается ЦТМ. Среди них — режиссер Александр Шумилин, художник по свету Василий Ковалев, композитор Рамазан Юнусов. Итогом «скорректированного формата» уже стали две работы: спектакль-концерт «Сиринема» Рамазана Юнусова и эскиз спектакля-опыта «Приквел» Василия Ковалева. По словам Пыхтина, обе вполне достойны того, чтобы войти в репертуар ЦТМ.

Открытая резиденция

В 2025 году нижегородская Программа дополнилась еще одним экспериментом — «инклюзивной резиденцией». Ее появлению предшествовала долгая дискуссия между экспертным советом и уже действующими участниками (оператором программы АНО «Центр 800», студией «Тихая», «Терминалом А» и другими) о том, какие резиденции, кроме художественных, нужны региону и может ли он стать тестовой площадкой для форматов, которых в принципе еще нет или мало в России. Имеет ли смысл, например, открыть резиденцию, адресованную авторам исключительно старшего поколения, или создать условия для того, чтобы художники могли приезжать в Нижний не только в одиночку, но и с членами семей? Также дискутировалась идея дополнить инклюзивным компонентом работу уже существующих резиденций, однако в процессе обсуждений стало понятно, что это потребует увеличения бюджетов и поиска новых, весьма дефицитных специалистов по инклюзии в каждую команду. Но, как это часто случается, «докрутить» формат помог случай: Нижний посетила петербургская куратор Евгения Штиль, с 2018 года работающая над включением нейроотличных людей в профессиональное художественное поле.

В 2024 году она побывала в Нижнем при содействии Нюты Федермессер — соучредительницы фонда помощи хосписам «Вера» и автора проекта «Регион заботы», который развернулся как раз на территории Нижегородской области. Принимающей стороной стали местные психоневрологические интернаты, а целью — знакомство с живущими в них «странными» художниками, которых Евгения намеревалась пригласить в резиденцию студии «Новые городские художники» в Санкт-Петербурге. Поиски финансирования «питерской части» поездки привели Штиль в АНО «Центр 800»: «Но там мне объяснили, что все устроено наоборот: Нижний никуда не отправляет художников, а вот уже несколько лет приглашает их в собственные арт-резиденции и готов принять на Волге “Новых городских”. Потом я познакомилась с соосновательницей Ассоциации арт-резиденций России Кристиной Горлановой, мы долго обсуждали принципы и смыслы, ведь идея подобной резиденции располагается между современным искусством и социальными практиками».

Работу со «смыслами» Евгения иллюстрирует на примере выбора названия резиденции, которая вместо «Инклюзивной» была наречена «Открытой». «Институционально, конечно, было бы удобнее называть такую резиденцию “инклюзивной”, — объясняет она. — Ведь нижегородские арт-резиденции — это институциональное явление, а словом “инклюзия” пользуются именно институции, тогда как сами “инклюзивные ребята” так себя не называют. Но нам удалось прийти к компромиссу, и теперь название прекрасно подчеркивает именно открытость самой программы нижегородских арт-резиденций и того, что сама по себе она пластична, способна подстраиваться под художников и видоизменяться. Также для меня важно, что это формат с низким порогом входа, который дает возможности поучаствовать в программе авторам без ярких заслуг в искусстве, внушительного портфолио и многолетнего профессионального пути». После долгого обсуждения нижегородцы согласились с названием в том числе и потому, что оно позволяет максимально репрезентировать поле инклюзии. По словам организаторов Программы, в будущем она могла бы поддерживать не только художников с ментальными особенностями или инвалидностью, но и всех, кому нужны специальные условия пребывания, например, художниц с детьми (и доказать тем самым, что современное материнство вовсе не является препятствием для развития карьеры).

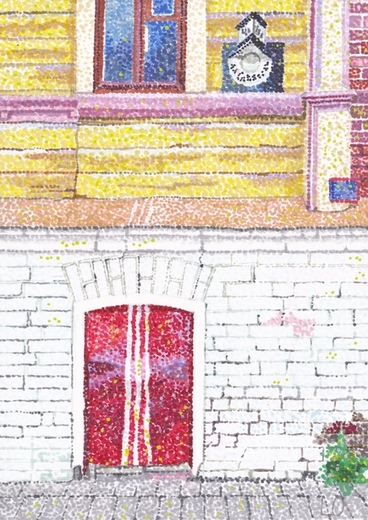

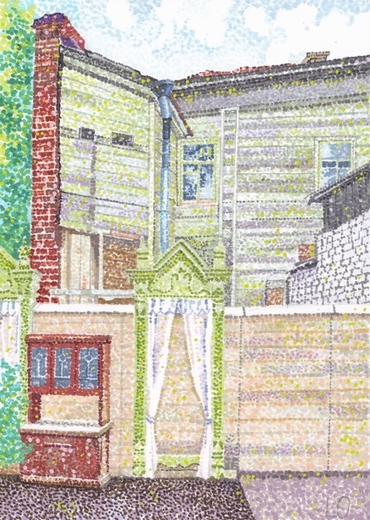

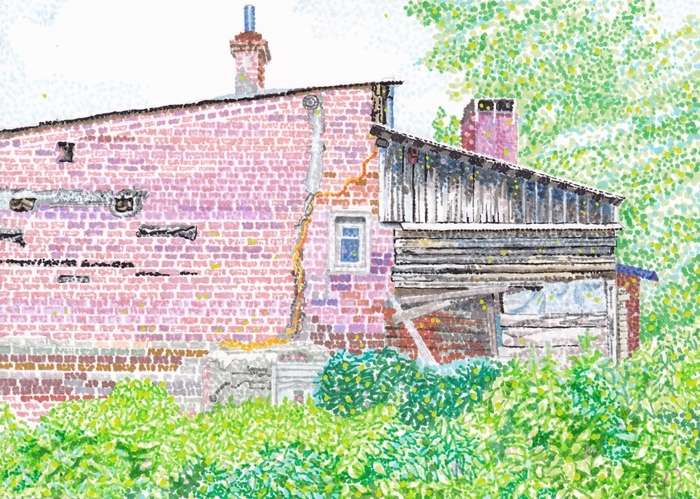

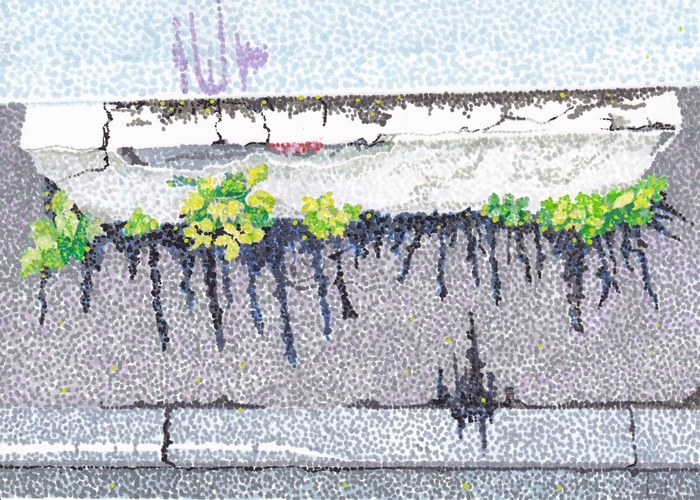

Для первого сезона резиденции Штиль пригласила к сотрудничеству двух участниц проекта «Новые городские» — Любовь Образцову и Zoika. «Люба и живущая в интернате Zoika максимально непохожие друг на друга художницы, — объясняет она свой выбор. — Творчество первой — это глубочайшая медиация, она раскладывает на атомы любой фрагмент окружающей среды, когда с ней взаимодействует. Zoika — это человек-балаган, яркие экспрессивные всполохи, абсолютный рандом творческого процесса». Остается добавить, что если стиль Образцовой отсылает зрителя к истории искусства, в частности к модернистским экспериментам Сёра, увиденным сквозь призму современного урбанистического пейзажа, то Zoika наподобие французских послевоенных леттристов обращается к букве как носителю эмоциональной и, главное, визуальной нагрузки.

Основная стратегия резиденции, так же как и другие, строилась через коммуникацию. Но если Православная была ориентирована на общение между резидентами, то в случае с Открытой куратор работала над интеграцией участниц с местными сообществами и изучением среды. «Мы проверяли нижегородскую среду на инклюзивность своим фирменным методом “разведка боем”, — смеется Евгения. — Обошли все площадки «Экологической биеннале», слушали концерты академического музыкального авангарда в “Арсенале”, катались на сапах и вейке, общались с резидентами студии “Тихая” — художник Вова Чернышёв отвез нас в лес, где мы увидели его новую грандиозную инсталляцию “Замок”. Потом наши художницы помогали навести Артему Филатову порядок в “Саду имени”: высаживали цветы, поливали клумбы. С Яшей Хоревым мы исследовали хранение и архивы “Тихой”, а еще он варил нам чудесный кофе. И, наконец, художник Егор Той отвел девчонок на рыбалку и показал, как пользоваться спиннингом. Мы съездили в Городец, заценили только что открывшийся Музей Городецкой росписи, побывали на родине хохломы в городе Семёнов, где попали на перформативное чаепитие с самоварами и смородиной посреди старой фабрики, а еще увидели там [певицу] Пелагею. На обратном пути мы успели заскочить во Владимир и Суздаль, увидели фрески Рублева и Мира центр».

Пожалуй, именно в Открытой обязательные для всех резидентов мероприятия решали задачи по развитию направления самой резиденции в той же мере, в какой они должны вносить вклад в локальную среду. Каждая из художниц провела воркшоп в нижегородских психоневрологических интернатах — в районе Автозавод и в Бору, а также выступила в культурно-досуговом пространстве «ДК Центр» (площадка АНО «Центр 800». — Артгид). Итогом резиденции стало расписанное Zoika остекление входной группы выксунского ДК им. И. И. Лепсе и серия графики Любови Образцовой, которую можно увидеть на стенде Программы арт-резиденций Нижегородской области на Cosmoscow.

Кажется, что работа с форматом инклюзивной резиденции должна быть ориентирована в первую очередь на снятие разного рода стигм через присвоение права на профессиональную деятельность людям с различными, в том числе ментальными, особенностями, то есть предлагать обществу увидеть их произведения не как причудливые фантазмы или результат терапии, а как самостоятельное творческое высказывание. Открытая же резиденция рассматривает это как уже свершившийся факт. Говоря о задачах резиденции, Евгения Штиль отмечает: «У резиденций схожие задачи: переместить художника из одной среды в другую, где он может по-новому посмотреть не только на мир вокруг, но и на самого себя, найти точки приложения своего таланта к этой среде». В свою очередь Татьяна Иродой не исключает, что опыт Открытой изменит конфигурацию программы нижегородских резиденций даже больше, чем казалось до ее появления: «Если эти три года мы принимали художников в регионе, но сами никуда никого не отправляли, то с появлением Евгении появилась идея того, что можно не только приглашать художников к нам, но и вместе с нижегородскими авторами исследовать другие территории. Например, возможно, из нашего ПНД в Бору кто-то действительно может отправиться в студию “Новые городские художники” в Санкт-Петербурге, у которой есть и условия, и опыт для того, чтобы принимать авторов из других городов».

Между процессом и результатом

Как и всякий проект, резиденция невозможна без результатов. Однако в формуле арт-резиденции, выведенной Женей Чайкой, не говорится ничего о ее конечном продукте или итоге. Причина проста: любая резиденция нацелена в первую очередь на процесс работы, а не на результат в виде объекта — картины, графической серии, зина или инсталляции. Этот принцип закрепляет и манифест «Ассоциации арт-резиденций», подчеркивающий, что «арт-резиденция содействует созданию произведений (искусства, литературы, науки), но не настаивает на этом». Резиденции Нижегородской области соблюдают это положение и не требуют от участников создания произведения. Кроме того, основные задачи Программы сформулированы так, что проверить их выполняемость получится только через несколько лет: увеличится ли туристический поток, откроются ли новые институции и проекты…

И все-таки административная и спонсорская поддержка накладывает свои ограничения: партнеры всегда хотят видеть осязаемый эффект «здесь и сейчас». С этой задачей справляются публичные мероприятия с участием резидентов: в рамках Программы каждый художник обязан провести хотя бы одно событие (мастер-класс, встречи с художниками, лекции) для жителей региона.

Истории отдельных проектов ежегодно аккумулирует общая презентация: в 2023 году ее роль сыграл фильм «Что это было?», а в 2024 — каталог произведений «В процессе». Кроме этого, в прошлом и позапрошлом году состоялось два аукциона, которые продемонстрировали рыночный потенциал программы. А в 2025-м — результаты представлены в экспозиции на ярмарке Cosmoscow, которая явно показывает, как много было придумано и сделано за эти чуть более чем тысячу дней. Темой стенда стало осмысление роли «линии горизонта» в восприятии пространства, романтически отсылающее к образу Нижнего Новгорода как «столицы закатов».

Примечания

- ^ АНО «Центр 800» — проектный офис по развитию и продвижению Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Ключевым направлением деятельности офиса является реализация масштабных проектов в сфере культуры и креативных индустрий, туризма и спорта.