Слон как чудо

Мы привыкли к тому, что эмблематическими для музеев являются экспонаты, известные многим поколениям. Но в Перми произошло нечто, выходящее за рамки этой аксиомы: хайлайтом Музея пермских древностей стал открытый совсем недавно трогонтериевый слон. Он оказался не только очередным доказательством того, что «Россия — родина слонов», но и научной сенсацией международного уровня. Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова и ее коллега, заместитель по развитию Юлия Глазырина рассказывают о том, как еще в позапрошлом веке открытие пермского геологического периода сделало их край частью глобального научного, промышленного и культурного сообщества и как в наше время сенсационная находка изменила настоящее и будущее одного музея. Материал подготовлен при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Фрагмент экспозиции Музея пермских древностей. 2025. Фото: социальные сети музея

Фрагмент экспозиции Музея пермских древностей. 2025. Фото: социальные сети музея

Когда осенью 2010 года рыбаки из Оханского района Пермского края принесли в краеведческий музей небольшой фрагмент бивня, поначалу показалось, что это еще один мамонт. Такая находка может быть ценной, но вряд ли уникальной. Тем не менее, решили снарядить рекогносцировочный выезд[1]. И это решение оказалось для Музея пермских древностей судьбоносным[2].

В Пермском крае и ранее проходили раскопки. Более того, в честь Перми назван целый геологический период — пермский[3]: шотландский геолог Родерик Мурчисон со своей экспедицией открыл его здесь в середине XIX века и включил в мировой геологический календарь Земли. Были и еще более интересные раскопки. С 1952 по 1960 год под руководством Петра Чудинова исследовали ящеров под городом Очёр. А еще изучали местонахождение растений и насекомых Чекарда, открытое в 1928 году палеонтологом-любителем Генрихом Мауэром (экспедиции Палеонтологического и Геологического институтов РАН и Пермского университета занимались Чекардой в течение почти всего XX века). Пермский краеведческий музей бережно хранил ранее поступившие палеонтологические и геологические коллекции, но сам экспедиции не организовывал.

В 2010 году состоялся первый выезд — на указанное рыбаками местонахождение в Оханском районе. Тогда-то и была обнаружена нижняя челюсть с зубом последней смены[4], ставшая ключевой находкой для определения биологического вида. Появилось предположение, что челюсть принадлежала не шерстистому мамонту, а его более древнему предку. В 2012 году к проекту подключился один из ведущих в мире специалистов по мамонтовой фауне Евгений Николаевич Мащенко, старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН. Он дал заключение о том, что музею досталось настоящее научное сокровище — трогонтериевый слон.

Перед учреждением вдруг встала огромная задача: организовать экспедицию в труднодоступное место на берегу Воткинского водохранилища, получить необходимые согласования и в конечном счете собрать созданный природой более 200 тысяч лет назад «научный конструктор» — не только раскопать скелет трогонтериевого слона, но и описать его окружение: растения, животных и даже пыльцу и зубы мелких млекопитающих. С этой находки начался новый этап развития музея и его диалог с мировым научным сообществом.

Сенсация

Находки единичных костей трогонтериевого слона чрезвычайно редки: в России скелетов этого вида всего шесть, в том числе три в региональных музеях: два в Азове и один в Ханты-Мансийске.

Палеонтологические исследования в Пермском крае были в основном сосредоточены на местонахождениях пермского периода, и мало что предвещало научную сенсацию, относящуюся совсем к другому геологическому этапу — четвертичному периоду — времени, в котором мы «всё еще» живем. Кроме того, в Прикамье проводилось не так много экспедиционных сборов, поэтому информация о фауне и условиях жизни в позднем плейстоцене (этапе четвертичного периода) очень важна и для российских, и для зарубежных ученых. Например, сопоставление данных из Западной Европы и Пермского края помогает воссоздать общую картину условий позднего плейстоцена для всего Европейского континента. К изучению трогонтериевого слона и материалов из Оханского местонахождения были привлечены ученые из научных учреждений России, США, Германии и Нидерландов — они проводили радиоуглеродное датирование, палинологичексий анализ (исследование пыльцы), карпологический анализ (исследование семян), геоморфологическое описание разреза и другие исследования.

На Оханском местонахождении экспедиция Пермского краеведческого музея обнаружила скелеты не одного, а целых двух трогонтериевых слонов. Первый — крупный самец ростом до четырех метров. Второй скелет принадлежал слонихе: ее возраст — примерно шестьдесят лет — определили по двум сильно стертым зубам. Судя по размеру найденных костей, слониха была ростом с шерстистого мамонта — около трех метров.

Оханское местонахождение уникально для исследователей. Например, в Азове вместе с трогонтериевым слоном не нашли останков других животных. В Перми же перед учеными развернулся целый «звериный карнавал» — два слона, лошадь, носорог, бизон, лось, благородный олень, сайгак, заяц, полевка, а еще — хищное млекопитающее размером с лисицу (это удалось установить по найденной челюсти, но точнее определить пока не получается). Всего обнаружено около двухсот костей, позволяющих судить о зверях, с которыми слон жил буквально бок о бок. Но не только об этом. Например, по найденной конечности лося удалось достоверно определить его биологический вид, который, как оказалось, дожил до наших дней. Кроме того, из породы удалось извлечь фрагменты насекомых и пыльцы и по ним установить, какими в «эпоху слона» были климат и растительность. Для мировой науки это весьма ценный источник информации.

Экспедиция проходила в сложных полевых условиях — труднодоступное место, отсутствие дорог, все находки нужно было вывозить в монолитах (ящиках, куда ископаемые кости помещались вместе с породой) на борту речного судна. Последующая расчистка и консервация осуществлялись уже в музейной лаборатории. В организации очень помогла администрация Оханского района и его глава Дмитрий Владимирович Байдин, а также руководитель деревообрабатывающего предприятия «Омикрон» Владимир Аркадьевич Решетников (на арендованной компанией земле и была сделана находка). В один год, когда появились сообщения о бродящем неподалеку медведе, на место раскопок привезли металлический вагончик — чтобы можно было спрятаться. В другой год фотоловушка, установленная рядом с полевым лагерем, зафиксировала ночное появление барсука и лося.

Очень приятно, слон: как команда выстраивала брендинг вокруг находки

После завершения первых полевых сезонов стало очевидно: краеведам необходимо не только «копать», но и рассказывать о своей находке. В 2016 году «обычная» палеонтологическая экспедиция превратилась в музейный научно-исследовательский проект «Трогонтериевый слон», а его руководитель Татьяна Вострикова приняла решение: нужно «упаковывать» сенсацию в продукт для разных целевых аудиторий.

Прежде всего — для посетителей. Не дожидаясь окончания раскопок, слона «показали» публике: в 2016 и 2019 годах в Музее пермских древностей открылись две выставки, посвященные научным исследованиям и сообществу людей, в разные годы и разными способами «прислонившихся» к проекту. Среди них — ученые Палеонтологического института и Института географии РАН, научные сотрудники и хранители музея, дизайнеры и даже музыканты. Проект вовлекал все больше участников. Так, кинорежиссер Мила Кудряшова сняла полнометражный фильм о раскопках — «Древности Пермского края. Оханский слон». Проектировщик Ирина Чернега, приехавшая на несколько лет из Москвы, чтобы пожить в деревне в Оханском районе, выиграла грант Фонда Тимченко на проект, рассказывающий местным жителям об экспедиции. Музыкант Константин Завалин попал на раскоп волонтером, а потом по мотивам полевых будней написал бард-оперу «Трогонтериевый слон», и она прокатилась с гастролями по 11 регионам России.

Но посетители — еще не вся целевая аудитория проекта. Находку нужно было «упаковать» для медиа и СМИ. В те же годы Пермский краеведческий музей начал системно продвигать идею создания нового палеонтологического музея, и внимание журналистов к экспедиции было очень кстати. Понимая, что летний полевой сезон короток, команда искала способы вовлекать СМИ в проект в течение всего календарного года — например, организовала конкурс на лучший материал о проекте.

Дизайнер Ксения Васильева разработала фирменный стиль, который воплотился в линейке сувениров, буклетах на русском и английском языках, выставочных стендах для «Интермузея» и других фестивалей. Но самой запоминающейся, пожалуй, стала 4,5-метровая «реконструкция» слона в натуральную величину. В 2017 году во время работы передвижной выставки на главной городской площади Перми — Эспланаде — слон впервые предстал в полный рост. Сразу стало понятно, насколько большой палеонтологический музей нужен, чтобы вместить этого гиганта и другие материалы раскопок, а также большую фондовую коллекцию плейстоценовых животных из запасников.

Еще одним устойчивым механизмом взаимодействия с обществом стала Детская палеонтологическая конференция, организованная музеем в партнерстве с Пермским университетом. С 2010 года ее участниками становятся около 500 школьников из 16 регионов России ежегодно, а слоны и мамонты остаются в числе самых популярных объектов учебных исследований. Несмотря на то, что многие из более чем 5000 детей, принимавших участие в конференции, вряд ли станут учеными, они навсегда сохранят ясность системного подхода, который освоили, изучая Землю. Конференция как формат взаимодействия с детской аудиторией, семьями и педагогами была отмечена в сборнике лучших музейных практик Комитета по образованию и культурной активности ИКОМ (ICOM CECA) в 2019 году.

Слон остается предметом внимания научного и музейного сообщества. Участники проекта рассказывали о древнем гиганте на научных конференциях в Португалии и на Тайване, на музейных форумах в Москве, Владивостоке и Перми. Передвижная выставка «Трогонтериевый слон» побывала в музеях нескольких регионов России и объехала 45 школ Перми и Пермского края, а история раскопок вошла в учебное пособие «Мой Пермский край. Географические экспедиции в пермский период», изданное тиражом 40 тысяч экземпляров и отправленное во все школы региона.

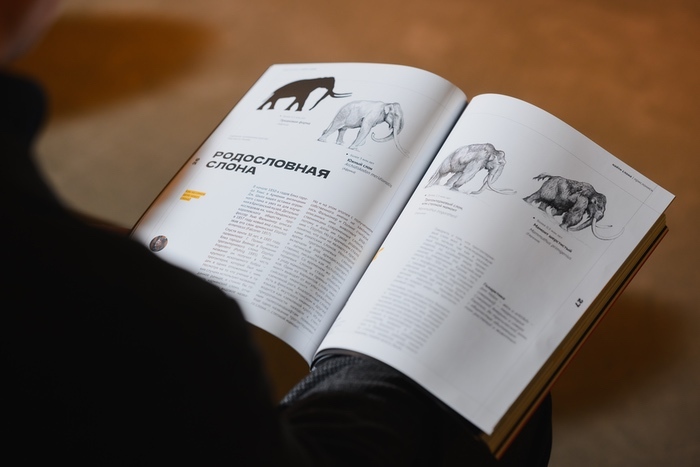

Наконец, вершиной этого этапа научной популяризации стало издание первого в России глянцевого музейного журнала — «Прислонись» — и его цифрового зеркала. Журнал увидел свет благодаря поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина: в 2024 году в рамках конкурса к 25-летию Фонда Пермский краеведческий музей получил грант на развитие музейных форм предъявления палеонтологического наследия. По идее команды, поддержанной партнерами музея, агентством полного цикла «Бюро 313», элегантные и выверенные страницы «глянца» противопоставляются суровой реальности раскопок, где работавшие в чрезвычайно трудных условиях, по колено в глине исследователи день за днем на протяжении целых десяти лет жили мечтой о новом музее, где все будет удобно и красиво.

Формат журнала позволил объединить разные типы материалов: фотографии раскопок, хронику полевых сезонов, дневники участников экспедиции, научные реконструкции, инфографику, интервью. Была в нем размещена и фотосессия команды проекта в пока пустых цехах Завода Шпагина, где только начинается создание новой экспозиции, — находка дизайнеров, приблизившая коллектив к мечте о музее почти буквально. Работа над изданием оказалась очень важной и для обучения команды новым компетенциям: при отсутствии в музее редакционно-издательского отдела он периодически выпускает хорошие книги (в 2024 году даже стал лауреатом первой национальной премии в области музейного дела им. Д. С. Лихачева в номинации «Издание»). Пробуя силы в журнальном формате, команда развивает свой профессионализм (а дизайнеры «Бюро 313» шутят, что сейчас, когда рынок периодических изданий находится в кризисе, только музей может отважиться на подобный проект).

Следующий этап популяризации — создание цифровой копии костей скелета и сборка научной модели слона в масштабе один к одному. До открытия музея «Пермский период» пройдет еще некоторое время, но и сейчас главный герой этой истории помогает взаимодействовать с обществом. Фандрайзинговая кампания «Собрать слона» дает всем желающим возможность «прислониться» к истории раскопок и, шире, к исследованию геологической истории Земли. В нашем случае «прислониться» — значит стать частью мирового научного знания и поддерживать вклад российских музеев в развитие науки.

Примечания

- ^ Рекогносцировочный выезд — предварительная разведка территории, необходимая для уточнения геологической ситуации на местности до начала полевых работ.

- ^ Подразделение Пермского краеведческого музея.

- ^ Пермский период — заключительный этап палеозойской эры, который длился немногим менее 50 млн лет (299–252 млн лет назад). Именно тогда материки Земли слились в единый суперконтинент — Пангею. Климат на основной территории Пангеи стал сухим, образовались пустыни. Среди растений господствующее положение заняли голосеменные, предки современных хвойных. На суше распространились звероподобные рептилии — далекие предшественники млекопитающих, появились первые жуки. Закончился пермский период катастрофой — массовым вымиранием, уничтожившим до 90% морских и 70% наземных видов. После этого началась новая эра — мезозой, время господства динозавров.

- ^ Зубы у слонов меняются несколько раз в течение жизни; имеется в виду новый зуб.