Частное собрание или частная собственность?

Коллекционер в СССР — фигура в общественном представлении неоднозначная, а для истории — парадоксальная. В стране, где само понятие частной собственности считалось пережитком буржуазного прошлого, собирательство воспринималось с настороженностью, а страсть к искусству легко становилась поводом для подозрений. И все же именно частные собрания сохраняли то, что могло бы исчезнуть бесследно: живопись, скульптуру, предметы прикладного искусства. Кого и что собирали в Советском Союзе и как формировались цены в условиях отсутствия рынка, рассказывает советский журналист Андрей Амальрик. Сквозь бытовые подробности проступают более тонкие аспекты вопроса: отношение к искусству, мотивация собирательства и культурный климат эпохи.

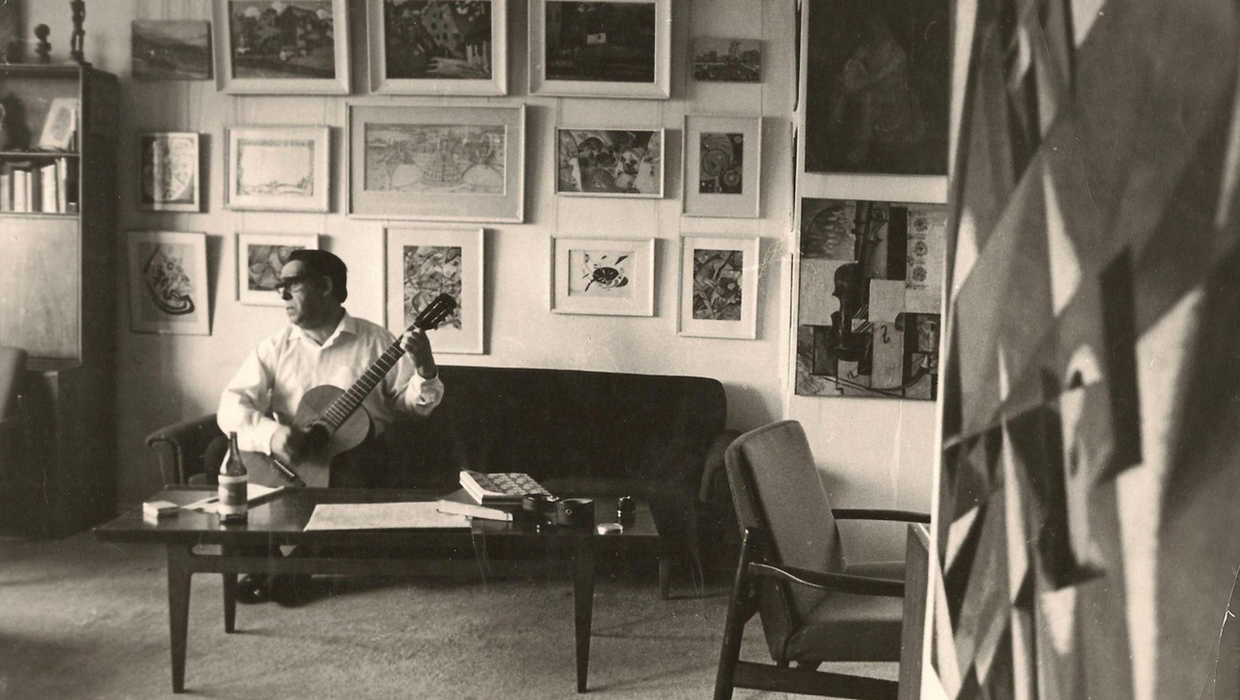

Георгий Костаки в своей квартире на проспекте Вернадского. Москва, 1970-е. © Архив Алики Костаки / Музей AZ. Источник: arzamas.academy

Георгий Костаки в своей квартире на проспекте Вернадского. Москва, 1970-е. © Архив Алики Костаки / Музей AZ. Источник: arzamas.academy

Этот вопрос, который может показаться на Западе тавтологическим и лишенным смысла, иногда приобретал для советских коллекционеров болезненную остроту. В обществе, лишенном частной собственности, фигура коллекционера приобретала зловещие черты пушкинского скупого рыцаря, который прячет свои сокровища в подвале, чтобы в одиночестве наслаждаться ими при колеблющемся свете свечей. Лишь постепенно нам становится ясна подлинная роль коллекционера: роль человека, иногда даже более влюбленного в искусство, чем сам художник, человека, который открывает — не для себя, а для всех — новые и забытые имена, буквально спасает многие вещи. Большинство частных собраний, как правило, переходят в музеи. И еще: коллекционер создает для художника ту атмосферу творческого интереса, ту среду, которая почти так же важна, как и среда товарищей-профессионалов.

Кого же собирают русские коллекционеры?

Как правило, их интересы обрываются где-то на середине двадцатых годов, это касается не только живописи, но и прикладного искусства. Многие собирают произведения конца XIX — начала XХ века, эпохи русского ренессанса. Как ни странно, немалую роль тут играют сентиментальные мотивы — это время совпадает с детством и юношеством некоторых коллекционеров, когда сформировались их вкусы. Причем более популярны умеренные эстеты «Мира искусств» и постсезаннисты «Бубнового валета», чем, допустим, конструктивисты, как раз вызывающие большой интерес за границей. Малевич, например, очень мало представлен в русских частных собраниях, но это объясняется отчасти тем, что отосланные им в Берлин картины не вернулись на родину.

XIX век представлен в частных собраниях очень полно, есть собрания произведений XVII — начала XIX века; если идти далее в глубь веков, то можно сказать о собраниях русской иконописи. Интерес же к русскому прикладному народному искусству только начинает развиваться. Что касается западноевропейского искусства, то и здесь интересы коллекционеров обрываются самым началом XX века, искусство последних десятилетий представлено только отдельными вещами, и то преимущественно у людей, специально собиранием не занимающихся.

Коллекционеров, которые собирали бы только современное советское искусство, работы еще не умерших и не проверенных временем художников, к сожалению, очень мало. Некоторые приобретают работы у молодых художников, но большей частью они для них с боку припека. Так что у нас нет или почти нет коллекционеров-меценатов.

«Хотите картину — платите денежки». — «Охотно, — отвечают коллекционеры, — но сколько именно?»

Я вспоминаю, как мы с женой приценивались к картине одного из молодых московских авангардистов. Взяв линейку, он тщательно измерил холст и назвал нам цену с точностью до нескольких копеек. Сумма была довольно порядочная, но нас удивила такая скрупулезная точность. Оказывается, художник заранее оценил каждый написанный им квадратный сантиметр и теперь мог без труда устанавливать стоимость любой своей картины.

Но этот безошибочный метод годится не всегда. Как же все-таки оценивать картины, особенно если художник уже не может это сделать сам? Цена, как известно, определяется имеющимся на рынке спросом и предложением. Но как раз рынка у нас нет. Нет галерей, которые занимались бы продажей картин и других произведений искусства, нет каталогов, нет аукционов. Есть, правда, комиссионные магазины, но через них проходит незначительная часть имеющихся в частных руках произведений искусства, причем только единичные картины или скульптуры XX века. Большинство сделок происходит келейно, и картина переходит из рук старого владельца — будь то художник, его наследник или коллекционер — в руки нового без посредников. Цена также устанавливается произвольным взаимным соглашением, которое, как правило, посторонним неизвестно. Сегодня вы заплатили, допустим, 1000 рублей за посредственную картину Гончаровой, а завтра вам могут предложить хорошую за 500. Многие работы не продаются, а меняются: небольшой холст Ларионова, например, меняют на акварель Кустодиева и рисунок Владимира Лебедева. Русский человек вообще любит меняться — вспомните хотя бы гоголевского Ноздрева — и за вещь, которая ему почему-либо дорога, готов отдать вещи в денежном отношении гораздо более дорогие. Есть значительные коллекции, чуть ли не целиком созданные путем обмена.

Или Запад влияет на нас, или мы сами становимся культурнее и богаче: за последние годы наблюдается очень заметная тенденция повышения цен на картины. Дальнейший рост цен и развитие коллекционирования, а вместе с тем и надежды художников натыкаются, однако, на ряд препятствий.

Прежде всего, очень незначительно число коллекционеров. В Москве, городе с почти семимиллионным населением, немногим более ста коллекционеров. Художников в Москве в несколько раз больше, я имею в виду только живущих, не говоря уж об умерших, которых в основном и собирают.

Второе препятствие — это отсутствие высоких заработков. Кроме того, среди людей со сравнительно высокими заработками почти нет моды на живопись, а уверенность в завтрашнем дне и, напротив, неуверенность в искусстве не заставляют смотреть на картины как на надежное помещение средств. Это имеет ту хорошую сторону, что у нас собирательство носит поэтому гораздо более чистый и некоммерческий характер, чем на Западе. Десять лет назад французский «Журнал любителя искусств» привел данные опроса о причинах приобретения произведений искусства. На помещение капитала указало 24% опрошенных, спекуляцию — 19%, стремление к украшению, подарки и дань моде — 36% и, наконец, любовь к искусству и меценатство — 21%. Конечно, мне трудно в процентах распределить, как обстоит дело у нас, но во всяком случае любовь к искусству стоит на первом месте.

Третье весьма существенное препятствие — это отсутствие помещений. Москва только выходит из жилищного кризиса, далеко не каждый коллекционер имеет отдельную квартиру, а кто имеет — должен все-таки часть ее уделить своей семье, а не только картинам, иконам или фарфору.