Выставки недели в России: выбор «Артгида». Апрель 2025

Поедете на майские по России — загляните на выставки, которые мы для вас отобрали. В числе пунктов назначения — Звенигород, Екатеринбург, Казань и другие города.

Иван Шишкин. Пейзаж с охотником. Остров Валаам. 1867. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Иван Шишкин. Пейзаж с охотником. Остров Валаам. 1867. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа

Звенигородский государственный музей-заповедник (Манеж)

Иван Шишкин давно стал одним из символов русского искусства. Его хрестоматийные картины сформировали устойчивый образ национального пейзажа: монументальные панорамы с детально выписанными лесными чащами, высокими соснами и полями ржи. Однако статичность Шишкина может быть обманчивой: на протяжении жизни художник находился под влиянием разных творческих идей и постоянно развивал свою манеру. Начав с увлечения европейским романтизмом и Дюссельдорфской школой живописи в 1860-е, он лишь в свой зрелый период перешел к созданию узнаваемых масштабных полотен, а в конце XIX века даже включал в них элементы импрессионизма.

Выставка в Звенигородском музее-заповеднике, подготовленная совместно с Русским музеем, позволяет увидеть творчество пейзажиста именно в таком широком ретроспективном разрезе. Экспозиция объединяет сорок живописных полотен в хронологическое повествование с акцентом на многообразие художественных интонаций внутри цельной манеры Шишкина. Наряду со стремлением передать эпический пафос природы здесь виден и интерес к внимательной, последовательной работе с натурой, сближающей его практики с научным, почти ботаническим подходом.

Выставка органично встраивается в программу Звенигородского музея, который в прошлые годы проводил проекты о школе Левитана и мастерах русского пейзажа рубежа столетий. Особую роль в кураторском замысле играет и природное окружение города, создающее у посетителей визуальные переклички с представленными в залах Манежа работами.

«Забирай меня скорей»

Центр современной культуры «Смена»

Размышляя о собственном положении, современные художники нередко обращаются к темам нестабильности и изменчивости. Особенно заметно это в контексте цифровизации и активного онлайн-присутствия: многие авторы ощущают необходимость постоянно переосмыслять свое творчество и образ, чтобы оставаться востребованными. Так художественные практики уподобляются работе коммерческих брендов, непрерывно адаптирующихся к изменениям рынка.

На этой проблеме публичной репрезентации сфокусирована выставка в казанском центре «Смена». Ее пространства выполнены в виде залов торгового центра с бутиками, павильонами и стендами, в которых расположились экспонаты. Находясь в этой имитации рынка, художники исследуют и развивают заложенные в ней механизмы. Так, Нурия Нургалиева выстраивает стилизованную витрину со своими работами и уникальным парфюмом, Саша Шардак представляет тотальную инсталляцию о консьюмеризме, а Надежда Ригова и коллектив ORDO (Махмуд Абзалов и Дарья Родченко) по-разному обращаются к эстетике современной японской культуры, ее коммерческим образам и взаимодействию с традицией. Другие участники, напротив, критикуют предложенные условия, формируя альтернативные сценарии существования. Например, Зухра Салахова реконструирует идею «муравейника» как пространства, свободного от привычных иерархий, Ирина Сафиуллина демонстрирует процесс «распаковывания» нематериальных понятий (таких как память и время), а группа BWb1 (Аарон Сильвестер и Руслан Кувшин) говорит о хрупкости творческой работы в современном мире.

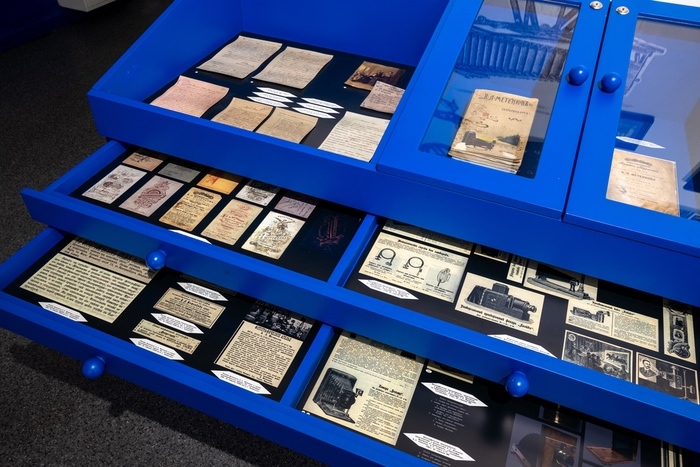

«Веня жив?»

Фотографический музей «Дом Метенкова»

По формату работ Вениамин Метенков, крупнейший фотограф Екатеринбурга рубежа XIX–XX столетий, похож на многих своих современников. Подобно Эжену Атже в Париже, Августу Зандеру в Германии или Карлу Булле в Петербурге Метенков занимался тщательным описанием городских и природных пространств Урала и их обитателей. Как и эти мэтры фотографии, из антрополога-летописца он со временем превратился в знаковую культурную фигуру. Сегодня работы Метенкова не только составляют историческую хронику дореволюционного Урала, но и являются частью визуальной идентичности и памяти региона.

Выставка, подготовленная Домом Метенкова, призвана еще больше сократить дистанцию между его творчеством и современностью. Экспозиция, размещенная в камерном зале Дома Маклецкого (до окончания ремонта в основном здании музея), представляет архивные отпечатки, документы и самиздатовские материалы, которые соседствуют с современными интерпретациями фотографий Метенкова. Таким образом, проект преодолевает рамки ретроспективы и обретает полифоническое звучание. Выставка повествует о памяти и мистификациях, музейном образе исторических персонажей и их реальной жизни, а также о живом интересе к фигурам, способным символизировать целую эпоху.

Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины

Музейный центр «Палаты»

Стоянка Сунгирь, открытая в 1955 году на окраине Владимира, считается одним из крупнейших памятников времен верхнего палеолита. Здесь были найдены захоронения кроманьонцев возрастом свыше 30 тысяч лет, наполненные предметами «роскоши»: богатыми одеждами, оружием и украшениями из бивней мамонта. Эти артефакты свидетельствуют о высоком развитии ремесленной культуры и ритуальных практик у древних жителей Русской равнины. Общее же число археологических находок за годы исследований достигло 70 тысяч — сегодня они хранятся в коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Экспозиция в центре «Палаты» представляет около 250 памятников Сунгири. Особое внимание уделяется художественным объектам: костяным фигуркам «сунгирских лошадок», ритуальным украшениям, сплетенным из более 3000 бусин, и вооружению (например, копью длиной 2,5 метра). Помимо этого, представлены слепки погребений древних жителей Сунгири и мультимедийные реконструкции их облика и быта. Отдельный биографический раздел посвящен Отто Брадеру — ученому-археологу, открывшему стоянку в середине прошлого века и проводившему в ней первые исследования.

Музей рассматривает проект как первый шаг в популяризации доисторического наследия региона. На основе экспозиции и дальнейших исследований планируется создать археологический ландшафтный парк, способный дополнить культурную инфраструктуру Владимира.

Наследие полуострова. (Почти) недосягаемое

Музей Норильска

Исследования культурного наследия заполярных территорий приобретают особую значимость в последние десятилетия. Находящиеся на периферии архитектурные памятники и бывшие поселения нередко остаются за пределами общественного внимания, а стремительное изменение климата и обветшание инфраструктуры угрожают их существованию. Изучение и документация этих объектов позволяют поддерживать и расширять исторические нарративы и сохранять хрупкий культурный ландшафт.

Выставка в Музее Норильска представляет результаты экспедиций, проведенных совместно с региональными организациями по охране культурного наследия. С 2021 по 2024 год были зафиксированы ключевые объекты на территории Таймыра и связанные с ними контексты. В число таких объектов вошел, например, маяк на острове Белуха, где в 1942 году более тридцати дней в одиночестве провел полярник Павел Вавилов, попавший туда после крушения ледокола. Экспозиция раскрывает эти сюжеты не только на основе архивных документов и полевых данных, но и через иммерсивные мультимедийные форматы. В частности, для посетителей создана интерактивная карта полуострова, объединяющая исследованные памятники и позволяющая расширить представление о труднодоступном наследии Севера.