Разорвать и сшить

Сатка — старинный заводской город в горах Урала между Челябинском и Уфой. Оказавшись здесь в начале нулевых, вы бы увидели обыденную для моногорода картину: смесь типовой, в основном серого цвета застройки, индустриального и природного пейзажей, а также тут и там разбросанных немногочисленных «достопримечательностей» — сталинского времени Дворец культуры или храм Святого Николая Чудотворца. Сегодня Сатка выглядит и, что еще важнее, чувствует себя совсем иначе. Благоустроенные улицы, выложенные мозаикой остановки, галерея муралов или ультрасовременный заводской музей — не только внешние признаки «пересборки» города, но и ее ключевые инструменты. О роли культуры в трансформации промышленного центра рассказывают культурный журналист Анна Голенко, краевед Илья Пронченко и редактор «Артгида» Анастасия Дергоусова. Материал подготовлен при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Денис Хабибуллин. Панорама Сатки (из цикла «Родные дали»). 2024. Фотография (в рамках проекта «Сатка: код города»). Фрагмент. Courtesy автор

Денис Хабибуллин. Панорама Сатки (из цикла «Родные дали»). 2024. Фотография (в рамках проекта «Сатка: код города»). Фрагмент. Courtesy автор

Для того чтобы понять масштаб уже произошедшей в Сатке трансформации и те специфические проблемы, с которыми она сталкивалась, нужно «отмотать» время назад и обратиться к истории города. Хотя сравнивать Сатку XVIII и XXI века крайне трудно, модель остается неизменной на протяжении веков: Сатка — это завод и поселение при нем.

Богатую железом и лесами, расположенную у воды землю барон Сергей Строганов купил в 1755 году у башкир. Впрочем, и последние бывали здесь редко, и основатели завода скоро его покинули, оставив после себя крестьян из своих пермских владений. Сейчас Урал и старинная индустрия овеяны романтическим флером, но для первых приехавших в Сатку рабочих жизнь была непростой. Снабжение велось извне, а за пределами небольшого поселка начиналась хоть и красивая, но суровая, а подчас и опасная горная местность.

В 1774 году город захватил «лжеимператор» Емельян Пугачев. В ходе народных волнений дом управителя подожгли, пламя перекинулось на соседние постройки… Так, первая, деревянная Сатка с пристанью и церковью сгорела почти дотла. Многие горные заводы, по которым тогда прошел огонь восстания, реконструировать не стали. В лесах Челябинской области до сих пор можно найти их руины — например, Азяш-Уфимского завода (его обнаружили только в 1996 году). Сатку после пожара восстановили, но через пару лет обрушилась новая напасть — наводнение. Может быть, все эти бедствия были проказами волшебных существ из сказок Бажова — нередко враждебных, особенно к тем, кто относится к ним без уважения.

Духи места, природные или политические катаклизмы — что-то не давало задержаться здесь и руководителям Чугунолитейного завода: за следующие сто лет их сменилось порядка двадцати. Активному процветанию предприятия препятствовала и логистика: доставлять чугун в столицу было в буквальном смысле тяжело.

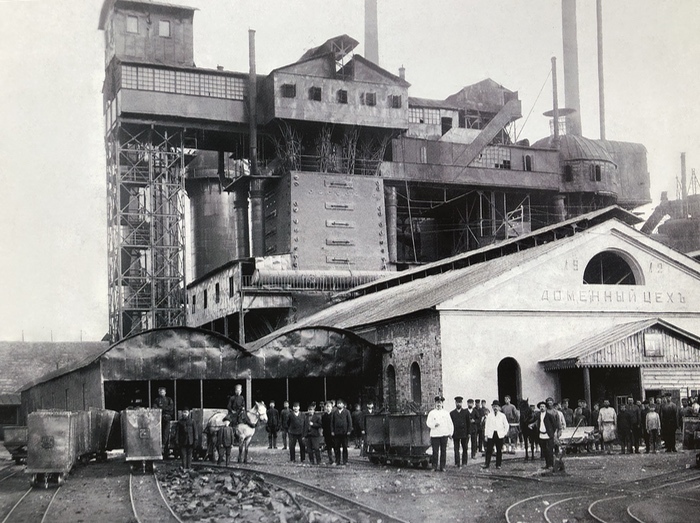

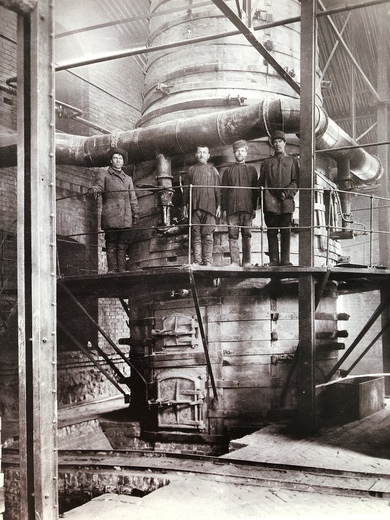

Новый толчок развитию города дало обнаружение в недрах Карагайской горы залежей «синего камня». Это поэтичное название, встречающееся в местной краеведческой литературе, — только фигура речи: на самом деле саткинский кристаллический магнезит имеет грязно-белый или серый оттенок. Обожженный минерал — камень по-настоящему драгоценный: он обладает огнеупорными свойствами, необходимыми для теплоизоляции, например, металлургических печей. Понимая перспективность добычи минерала, горный инженер Александр Филиппович Шуппе и его партнер Михаил Иванович Маркусон 8 сентября 1901 года открыли в Сатке завод товарищества «Магнезит».

Следующая страница в истории Сатки, вновь мрачная, связана с общей для страны гражданской смутой: в 1917 году городское сообщество раскалывается, производства дезорганизуются и приходят в упадок, насущным для большинства становится вопрос выживания. Однако уже в 1930-е и город, и «Магнезит» получают новый мощный импульс к развитию. Проект Урало-Кузбасса предусматривал форсированную индустриализацию, строительство и укрепление металлургических гигантов, в то время как магнезит оставался (и остается) крайне востребованным материалом. В город вновь направляется поток вынужденных переселенцев — на этот раз из числа раскулаченных. Как некогда крестьяне адаптировались к жизни на горном заводе, так и работники «Магнезита» 1930-х приспосабливались к новому быту и условиям труда. Вместе с тем промышленное строительство выступало и своего рода «социальным лифтом»: в рабочих поселках постоянно велось обучение — от буквальной ликвидации неграмотности до освоения технических дисциплин.

К началу 1950-х годов складывается узнаваемая сегодня структура Сатки. Старинная, дореволюционная сторона города все больше поглощается карьером. Вырабатывается одно месторождение — начинается освоение другого. Подчиненные сложному, горному рельефу и производственным задачам, оторванные друг от друга рабочие поселки нередко возводятся на скорую руку и из доступных материалов (порой они же дают им название — например, Соломитный). Город фактически состоит из нескольких маленьких «городов». Их пытались связать в рамках генпланов (1956, 1977) и путем строительства уплотненного типового жилья (например, микрорайона Западный в 1980-е), но сложившийся к тому моменту жизненный уклад и привычку к обособленности они не преодолели. Такой, во всех отношениях разрозненной, Сатка войдет в новое тысячелетие и будет оставаться вплоть до 2010-х, когда производство, сыгравшее ключевую роль в появлении разрывов на ткани города, решит «сшить» его вновь.

Но до этого момента в истории города важен еще один сюжет. На фоне производственного коллективизма и бытовой отчужденности особенно заметны фигуры, не принадлежащие ни к одному из этих типов поведения. Для Сатки ею стал Юрий Китов — местный предприниматель, сделавший состояние на швейном бизнесе. В нем словно воплотился образ эксцентричного «купца-мецената» из очерков Гиляровского, а связанные с его именем объекты вроде «Китовой пристани», «Дупла орла» или «Сонькиной лагуны» (прозванной уральским Диснейлендом) известны за пределами города не меньше, чем современные саткинские муралы. Развлекательные парки Китова — яркий пример эклектики воображаемой Европы или стиля капиталистический романтизм с муляжами пушек, кораблей, замков и мифических существ — долгое время оставались единственной визуальной альтернативой серым городским пейзажам. В туристических маршрутах постройки Китова представляются то местной достопримечательностью, то локальным недоразумением, но никогда не игнорируются. И какие бы противоречивые мнения они ни вызывали, для Сатки это редкий пример индивидуального действия, инициативы жителя, включившегося (в меру своих возможностей и представлений о прекрасном) в развитие города. Как покажет время, именно таких акторов — разных, несогласных друг с другом, но активных и самостоятельных, формулирующих свои образы будущего, — и не хватает городу.

Лицевой шов

Начало принципиально нового подхода к развитию города положила «Стратегия социокультурного развития Саткинского муниципального района», разработанная в 2013 году отделением культурологии и Лабораторией исследований культуры НИУ ВШЭ под руководством профессора Виталия Куренного. Результатом полевых исследований и ряда интервью с местными жителями стал неутешительный диагноз: «Саткинского района как реального социально и культурно связного сообщества не существует». Разрывы и провалы, до тех пор заметные только на географической карте, теперь обнаружились и в умах. Залатать их, связать разрозненные «лоскуты» в нечто целостное была призвана культура.

Главными операторами изменений выступили два фонда — фонд «Собрание» и «Фонд содействия развитию Саткинского района». Первый появился в 2013 году при ключевом участии группы «Магнезит», второй возник годом позже и объединил разные источники финансирования, включая местных предпринимателей. Первичное разделение зон ответственности («Собранию» — культура, «Содействию» — благоустройство) со временем сменилось совместной работой в культурных проектах. Показательным примером и витриной этих усилий и стала Сатка — центр промышленного района.

Пространственные разрывы город попытался сшить эстетически, объединяя разбросанные по территории элементы яркими, доминирующими над эклектикой заплатками — муралами, арт-объектами, реновацией улиц по специально разработанному для них дизайн-коду. Фестиваль уличного искусства Satka Street Art Fest (до 2018 года — «Другое пространство») начинался типично для многих малых городов — с привлечения столичных и зарубежных авторов, ведь местных авторов то ли нет, то ли они неизвестны организаторам. Хотя, возможно, определенную роль играет и имиджевый эффект: просто разукрашенная стена может и не понравиться жителям, но если ее нарисовал «большой художник» — деваться некуда, нужно любить. Однако саткинцы, очевидно, любят и большого русского мишку от швейцарского дуэта Nevercrew, и фотореалистичный портрет двух жительниц города — прабабушки и ее внучки, созданный немецким художником Хендриком Байкирхом. Последний растопил сердца горожан не только узнаваемым и близким образом, но и одним сентиментальным сюжетом: после отъезда художника наблюдавший за ним мальчик Вася нарисовал на подобранном листе фанеры самолет, на котором «летит в свою Немецию» Хендрик. Этот стихийный эффект соучастия стал обязательным компонентом последующих фестивалей: жители города привлекаются к воплощению, а иногда и разработке эскизов, в параллельную программу обязательно включается серия мастер-классов от приглашенных звезд. За восемь лет существования фестиваля уличное искусство успешно интегрировалось в городскую среду и если не завоевало доверие горожан, то хотя бы стало для них привычным, однако самостоятельности так и не обрело: здесь не появилось низовой волны стрит-артистов или местной команды организаторов фестиваля, эскизы по-прежнему согласуются заранее, а выбор авторов остается непрозрачным.

Вместе с другим проектом, архитектурным фестивалем «Моя Сатка» (с 2016 года по настоящее время), в городе появляются арт-объекты, расписанные автобусные остановки, трансформаторные будки и даже тепловоз железнодорожного цеха департамента внутренней логистики «Магнезита». Проект «Сад камней», созданный Василием Кононовым-Грединым в рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, хоть и в демоверсии, но реализует рекомендацию вышеупомянутой «Стратегии» по эстетизации природных изменений ландшафта, вызванных промышленностью.

Судя по всему, захлестнувшее город буйство красок и свобода творчества оказались даже чрезмерными: новый проект «Галерея скверов» должен собрать воедино созданные за время существования фестиваля муралы и арт-объекты, объединив их пешеходной улицей Ленина — своеобразным коридором, расходящимся на восемь комнат — восемь скверов. При этом единого мастер-плана развития территории города нет (по крайней мере, в публичном доступе), она реновируется лоскутным методом. Так, Иван Коржев предложил проект преображения Коммунистической улицы — длинного узкого перешейка, связывающего Старую и Новую Сатку — ныне «Венецианского квартала». И хотя реализация проекта могла легко стать соучастной практикой в формате распространенного в России «Том Сойер Феста» (фестиваль восстановления исторической городской среды силами волонтеров, проходящий в России с 2015 года. — Артгид), саткинцы были привлечены к нему лишь формально: владельцев домов попросили только согласовать выпавший на их долю дизайн, а все работы велись и спонсировались муниципалитетом.

Подобно генпланам советского времени, современные урбанистические проекты Сатки, пытаясь сшить городское пространство, порой порождают новые инородные элементы. Таким герметичным, чужеродным швом на ткани города оказался разработанный тем же Коржевым оригинальный дизайн Пролетарской улицы. Но может быть, план именно в этом — не пытаться сгладить неровный визуальный ландшафт, а дополнить его новыми лоскутками, сделать эклектику и лоскутность определяющей чертой визуального кода.

Долевая нить

Стратегическая или нет, многомерность, разнонаправленность присуща и проводимой в городе культурной политике. В качестве ее основного инструмента «Стратегия» предлагала использовать насыщенную событийную программу и уповать на то, что культурная активность на разных городских площадках станет катализатором их развития. Сатка этой рекомендации явно вняла, но с оговоркой: вместо ставки на досуговые мероприятия и отработку календарных праздников в стиле «минимум официоза и максимум карнавальности» город строит долгосрочные сотрудничества с крупными региональными и федеральными институциями, способными обеспечить прогнозируемо качественный результат. Логику отбора проектов, привезенных в Сатку за несколько последних лет, нельзя свести к движению «от простого к сложному» или вписать в один тематический вектор: выставки классического искусства, организованные Русским музеем, соседствуют здесь с проектами Уральской индустриальной биеннале современного искусства, фестиваль музыки имени Е.В. Образцовой «Кармен» — с театральными лабораториями ГИТИСа. Культурное предложение определенно сформировало спрос: если билеты на первые события часто распределялись ведомственно (и предоставлялись бесплатно), то сегодня они раскупаются естественным образом вскоре после появления афиши. И куда реже звучит вопрос: «Зачем нам это?» Медленно, но верно идет процесс «присваивания» разных форм искусства, однако «присваивание» все еще остается в большей степени зрительским: развивается насмотренность горожан, но не их самостоятельная деятельность и инициатива.

Пока превалирующую часть календаря мероприятий составляют импортируемые проекты, в вопросе инфраструктуры Сатка не надеется на временные решения и вкладывается в развитие собственных площадок. Большинство привозных проектов принимает в своих стенах Дворец культуры «Магнезит». Символично, что и в 1937 году, с присвоением Сатке городского статуса, создание места для формирования «нового культурного горожанина» было инициировано предприятием. Возведенный в 1951 году ДК был признан архитектурным сооружением года в малых городах СССР, а его создатель архитектор Теодор Эрвальд удостоился Сталинской премии. В постсоветский период ДК «Магнезит» еще долго оставался подведомственным заводу, окончательно его передали на баланс местных властей уже после разработки стратегии ВШЭ, предварительно отреставрировав и технически оснастив.

Трансформация коснулась и столь сложного формата, как музей. С интервалом в десять лет в Сатке были созданы краеведческий (1957) и производственный (1967) музеи: первый фокусировался на жизни горожан, второй — на технологиях добычи.

Экспозиция краеведческого музея в каком-то смысле началась с самого здания — бывшей церкви XVIII века, скрытой под обшивкой из фасадных кассет. Кроме этой пусть и досадной, но занятной детали, саткинский краеведческий музей мало чем отличается от своих собратьев. Впрочем, среди типовых разделов экспозиции — природа, хозяйство, культура и быт — специалисты и энтузиасты могут найти и уникальные для музеев Челябинской области артефакты: например, ванну начала XX века. Возвращение зданию его первоначальной функции обсуждалось давно. Наконец, была подготовлена проектная документация, и в 2025 году должны начаться работы по реконструкции церкви, а затем переезд и обновление музея.

Младшему, производственному музею повезло больше. Подобно ДК «Магнезит», одноименный заводской музей тоже был основан предприятием. В 2016 году музей открылся после реставрации и в том же году стал победителем грантового конкурса Фонда Потанина в номинации «музейный дизайн». Вместе с разработкой фирменного стиля и навигации, мерча и музейного маскота Магника было создано новое архитектурное решение и новая экспозиция. Как и на производстве, все пространства музея крайне функциональны, мобильны, сверхсовременны. Основная экспозиция решена в формате открытого хранения: рядом с масштабными макетами производств разных эпох, карьеров и шахт завода, моделей оборудования в выкатных ящиках хранятся дореволюционный жетон-бирка сотрудника завода, архитектурная графика ДК «Магнезит» или альбом кружков самодеятельности ДК. В зале временных экспозиций выставки, посвященные минералам, сменяются художественными и фотовыставками. Интерактивный зал тоже многофункционален: для него были разработаны специальные экспозиционные модули-трансформеры, а среди оборудования есть, например, VR-очки для еще более глубокого погружения в рабочие процессы производства. Даже стены фойе и те служат просветительской задаче: графика рассказывает о связи огнеупоров с различными производствами и знакомит с другими фактами из мира техники.

При этом «быть современным» — не цель, а средство. С помощью такой интерактивной, развлекающей посетителя формы рассказа предприятие пытается быть более открытым и доступным, ответить на вопросы, которые коренной житель моногорода, может, постыдится задать, и, конечно, привлечь в профессию новое поколение саткинцев. «Стратегия» 2013 года и вовсе предлагала Сатке стать флагманом темы в масштабе региона и спроектировать кластер музеев индустриальной культуры горнозаводской зоны (промышленно развитая западная горная территория Челябинской области. — Артгид). Формально не получившая развития, в реальности эта рекомендация воплощается, например, в разработке нового Музея минералов. Согласно концепции, разместиться такой музей может прямо в галерее шахты «Магнезитовая», выведенной из хозяйственного оборота. Кроме музеефикации самого промышленного объекта с рассказом о его прошлом, устройстве и механизмах проект предполагает разворачивание под землей современного комплекса с тематическими экспозициями, кинозалом, амфитеатром и сувенирной лавкой.

Рассказ о перезапуске индустриального не будет полным без упоминания уникального объекта «Пороги». В одноименном поселке Саткинского района, в живописной горной теснине в практически неизменном виде сохранился заводской комплекс начала XX века, который включает гидроэлектростанцию, электрометаллургический завод и лабораторию. Сегодня познакомиться с историей места и изучить сохранившееся в цехе дореволюционное оборудование можно вместе с сотрудниками Саткинского краеведческого музея.

Модернизация ДК «Магнезит» и развитие комплекса промышленных музеев — изменение, несомненно, положительное. Однако усиление отдельных учреждений не приводит к связности культурной жизни, а, напротив, сильнее ее фрагментирует. Об этом предупреждала еще «Стратегия»: когда в школьной программе появился предмет «Краеведение», востребованность у публики Саткинского городского краеведческого музея упала. По той же логике появление насыщенной программы мероприятий в главных городских центрах культуры, не требующее от жителей ничего, кроме покупки билета, не стимулирует их к созданию собственных проектов.

Иждивенческая позиция — частый побочный эффект программ прямой социальной поддержки. Но можно смотреть на него и как на закономерный этап развития: подобно тому как ребенок находится на обеспечении родителей чтобы, не будучи обремененным вопросами выживания, формировать свои представления о мире и готовиться к «взрослой жизни». Однако сепарация от благодетелей все же необходима. Провести ее устойчиво и передать управление в руки горожан — задача обеих сторон.

Притачивание

Для того чтобы низовая инициатива выросла, мало развивать насмотренность горожан или «дать условия» для реализации проектов. В целом, сегодня Сатка не испытывает недостатка в культурных мероприятиях или техническом оснащении. Но налицо другая проблема, характерная для многих корпоративных программ социальной ответственности: у жителей нет необходимости, а потому и привычки принимать решения, формулировать собственное мнение о развитии города. Благополучатели не включены в процесс изменений и не выступают их действующей силой или идейными вдохновителями.

Своеобразным тренировочным полигоном для включения саткинцев в организацию культурных процессов выступило креативное пространство «Арт-Сатка», открытое в 2020 году на средства президентского гранта. Созданное по всем канонам «третьего места», оно показало совершенно новую для города модель деятельности и работы с аудиторией: прийти можно в любое время, бесплатно — поработать за компьютером в зоне коворкинга, поиграть в настольные игры, почитать книгу из обширной библиотеки. Расширил возможности пространства следующий грант — грант губернатора Челябинской области, выделенный на междисциплинарную лабораторию образования, культуры и искусства SATKA.LAB (2022–2023). Среди досуговых мероприятий публичной программы были и практикоориентированные — лекции по культуре и искусству, краеведению, созданию нехудожественных текстов, лаборатория фотографии. В качестве экспертов привлекались не только гости из Екатеринбурга и Челябинска, но и местные жители. Часть из них принимала участие в культурных проектах и до появления «Арт-Сатки», однако открывались и новые имена. Например, Галия Арсланова — редкий для Саткинского района мастер по глиняной игрушке: как умельца ее знали давно, а «Арт-Сатка» создала инфраструктуру для более частой арт-практики и проведения публичных мастер-классов. Резюмировала лабораторию и продемонстрировала творческий потенциал жителей района выставка-исследование «(У). С. Н. И» («Уральское современное народное искусство») под кураторством Егора Ларичева. Эту линию работы с местным сообществом продолжила выставка «Сатка Креативный Кластер: Активация».

Креативное пространство косвенно стало ориентиром и для муниципальной системы культуры, которая больше открылась инициативам жителей: в населенных пунктах появились объединения мастеров разного рода декоративно-прикладного творчества и художественных практик. Осенью 2023 года руководитель «Арт-Сатки» Елена Субботина также возглавила управление культуры муниципалитета, что дает надежду на преемственность и распространение практик креативного пространства на сеть бюджетных учреждений.

Но главным эффектом «Арт-Сатки» стало развитие внутреннего человеческого капитала. До ее появления «большая привозная культура» и «муниципальная культура» жили параллельно, бюджетные учреждения в лучшем случае предоставляли для проектов площадку и персонал. «Арт-Сатка» вывела на сцену горожан в роли самостоятельных акторов, стала местом реализации талантливых людей, местом, куда можно прийти со своими инициативами и получить организационную, а иногда и финансовую поддержку. Ограниченность этих ресурсов стимулирует активных жителей города к привлечению дополнительных средств с помощью грантов, а столкновение с коллегами — к совершенствованию собственной практики. Обозревая 12 лет, прошедших со времени разработки «Стратегии», Виталий Куренной резюмировал: «В наших стратегиях сложилась следующая базовая идея: нужно собрать вместе всех активных субъектов на территории и объединить их для каких-то проектов, создать некое сообщество развития. Но я очень скоро понял, что идея объединения не работает. Продуктивной является модель, если использовать ключевое понятие греческой культуры, агона — то есть состязания различных активных акторов. Это, конечно, не исключает их кооперации по каким-то направлениям».

Самая ощутимая трансформация произошла в сообществе фотографов и видеографов. В первых культурных проектах 2010-х годов они оставались подрядчиками за кадром, снимая репортажи для новостей и отчетной документации. К созданию авторских творческих проектов они перешли в ходе совместной работы с кураторами Сергеем Потеряевым и Дианой Гуровой. Личная и семейная история, переосмысление индустриального прошлого и настоящего, размышления о будущем города и района стали главными темами работ Дениса Шакирова, Дениса Хабибуллина, Веры и Олега Пановых. Наряду с приглашенными фотохудожниками эти проекты с 2021 года показывает серия уличных выставок «Сатка: код города».

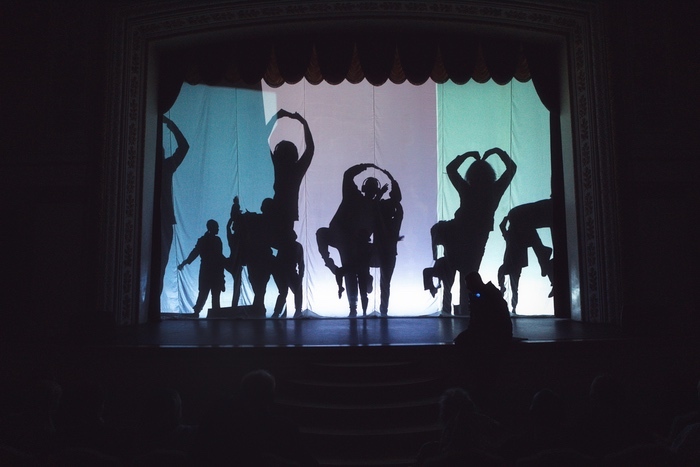

Инициативы развиваются и за рамками деятельности фондов. В качестве примера можно привести хоровую культуру. В 2026 году пройдет уже пятый районный конкурс «Друзей многоголосье», в котором принимают участие непрофессиональные хоры разных коллективов и организаций — от медиков и производственников до коммунальщиков и полицейских. Участники разных хоров, объединенные в один коллектив, играли ключевую роль в последних театральных проектах главного режиссера челябинского Молодежного театра Ивана Миневцева: перформансе «Уступы» (2023), вошедшем в лонг-лист национальной премии «Золотая маска», и иммерсивном музыкальном спектакле-прогулке «Дворец» (2024). О профессионализме местных кадров свидетельствует и пример Антона Лапко. Завершив работу в одном из саткинских ДК, в 2019 году он создал «Театр игр и путешествий» с иммерсивными спектаклями в наушниках, а в 2023 году «Фонд содействия» пригласил его поработать с местными жителями — итогом лаборатории стала пластическая трилогия «Только человек».

Эти редкие, но яркие узоры, вышитые на культурной ткани города местными жителями, особенно ценны. До недавних пор «навыки кройки и шитья» саткинцы осваивали нерегулярно и по наитию, выступая подмастерьями приезжающих в город специалистов. Взяв сегодня вышивку в свои руки, по ниточке и бусинке, маленькими, но самостоятельными стежками прирастая к усилиям администрации и фондов, именно они должны сделать это полотно по-настоящему неразрывным.