Биеннале в Бухаре: украшение красивого

Самый популярный маршрут осени — Узбекистан, а конкретнее — древняя Бухара, где в сентябре открылась биеннале современного искусства. Может ли голос современных авторов громко прозвучать в месте, которое само по себе поражает красотой, как биеннале соотносится с культурной политикой страны и что дает местным жителям — рассказывает «Артгид».

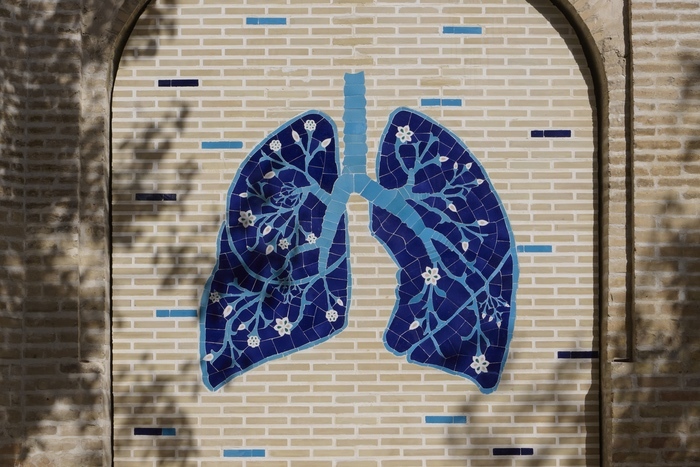

Давлат Тошев и его ученики. Хафт Авранг (Семь цветов неба). 2024–2025. Мраморная расписная бумага. Медресе Гаукушан. Courtesy Bukhara Biennial

Давлат Тошев и его ученики. Хафт Авранг (Семь цветов неба). 2024–2025. Мраморная расписная бумага. Медресе Гаукушан. Courtesy Bukhara Biennial

Почему Бухара?

Выбор Бухары в качестве локации для биеннале кажется одновременно очевидным и символическим. Один из древнейших городов Средней Азии, важный пункт на Великом шелковом пути, Бухара веками была местом сосуществования разных народов и религий. После арабского завоевания город превратился в центр мусульманской культуры и богословия, а в наше время оказался включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и закрепил за собой статус главного туристического центра Узбекистана. Сейчас Бухара, как и Самарканд[1], является популярным направлением для туристов со всего мира.

Но если раньше сюда приезжали, в основном чтобы побывать в исторически значимом месте и полюбоваться древней архитектурой, то с появлением биеннале город получил новый вектор развития. Современное искусство привлекло более молодую и активную аудиторию, что стимулировало развитие экономики региона — вплоть до малого бизнеса и мастеров-ремесленников. Последние, кстати, получили возможность сотрудничать более чем со 140 художниками со всего мира. Таковы были условия для зарубежных участников: предпочтение отдавалось тем, кто готов создавать коллаборации с местными мастерами. Благодаря этому хитрому ходу организаторам удалось разрушить привычное представление о международных выставках в новых регионах и заменить формат «импорта суперзвезд» созданием совместных работ, демонстрирующих наследие Узбекистана и возможности локальной сцены.

Еда как часть культурной дипломатии

Куратором проекта стала американка микронезийского происхождения Диана Кэмпбелл, специализирующаяся на искусстве Южной и Юго-Восточной Азии — по версии ArtReview, она входит в список ста самых влиятельных фигур мирового искусства. Сейчас Кэмпбелл — художественный руководитель Samdani Art Foundation в Дакке, столице Бангладеша. Этот фонд основан частными коллекционерами Надией и Рубелом Самдани и известен тем, что создал Dhaka Art Summit — платформу, посвященную современному искусству, которая привлекает международных кураторов, художников и исследователей в Южную Азию.

Кэмпбелл предложила поэтичную тему — «Рецепты для разбитых сердец», вдохновленную узбекской легендой о плове как блюде, способном исцелять сердечные раны. За этим образом скрывается наследие Ибн Сины — родившегося в Х веке неподалеку от Бухары ученого, который стремился показать, как тесно связаны психическое и физическое состояния человека. Согласно легенде, однажды юный принц влюбился в дочь ремесленника. Но по законам того времени неравные браки были запрещены. Юноша страдал от несчастной любви и угасал у всех на глазах. Тогда его отец пригласил лекаря — Ибн Сину, и тот придумал рецепт волшебного блюда, способного исцелить умирающего принца. Молодой человек должен был питаться пловом неделю, и, действительно, постепенно начал приходить в себя. А обрадованный спасением сына эмир разрешил свадьбу, и ее сыграли на седьмой день, как раз когда принц полностью выздоровел.

Как рассказала Кэмпбелл, этот сюжет лег в основу ключевой метафоры проекта. «Рецепты» — это не только о кулинарии, но и о культурных практиках, ремеслах и формах искусства, которые помогают справляться с утратами, преодолевать кризисы и сохранять чувство общности. По словам куратора, «сегодня мир переполнен разбитыми сердцами — из-за экологических катастроф, конфликтов, поляризации. Но любое потрясение может стать пространством трансформации. Разбитое сердце — один из наших величайших учителей, универсальный опыт, объединяющий людей всех времен и культур, особенно в творческом выражении». Искусство, совместное творчество и традиции, передаваемые из поколения в поколение, способны исцелять личные и коллективные травмы — так же, как плов помог облегчить страдания принца.

Еда на Бухарской биеннале — не только метафора гостеприимства, заботы и объединения, но и дипломатически нейтральная тема, понятная любой аудитории. Не важно, на каком языке человек говорит, разбирается в современном искусстве или нет — он точно что-то ест, и, скорее всего, ему это нравится. А значит, неудивительно, что публичная программа с бесплатным входом, где шеф-повара из Узбекистана и других стран готовили блюда на глазах у зрителей, превратила биеннале в пространство совместного опыта и общения.

Контакт художника и зрителя через еду — хорошо зарекомендовавшая себя в международных проектах практика. Аллан Рупперберг еще в 1969 году превратил кафе (Al’s Café) и отель (Al’s Grand Hotel) в художественные пространства, где посетители могли заказывать еду и становились частью высказывания. На documenta V (1972) он продолжил эту линию, исследуя ресторан как арт-площадку. Риркрит Тиравания с 1990-х годов развивает «реляционную эстетику» (термин Николя Буррио), готовя еду прямо в музеях и вовлекая зрителей в диалог. Его кухня открывала Музей «Гараж» в Москве в 2015 году, когда официантки подавали гостям пельмени, напоминая о советской истории здания. Таким образом, обращение Кэмпбелл к теме плова встроено в широкий и устоявшийся художественный дискурс.

От локального к глобальному

Пожалуй, своими ремеслами Узбекистан известен в мире больше, чем современным искусством. Некоторые из них — например, традиционные технологии производства и обработки шелка, керамика и наккошлик (иллюминирование книг, миниатюрная роспись и каллиграфия) — хорошо изучены и даже включены в списки нематериального наследия ЮНЕСКО. Но это далеко не единственные «локальные бренды». Широко известны традиционная вышивка сюзане, где яркие шелковые нити густо устилают ткань, чеканка и ювелирное искусство Узбекистана, резьба по дереву и алебастру, с помощью которых украшают как здания, так и предметы быта. Секреты мастерства передаются из поколения в поколение, и до сих пор хранятся ремесленниками не только из Бухары и ее окрестностей, но и из Самарканда, Хивы, Ферганской долины и других уголков страны.

Устроители биеннале приглашали художников, готовых вглядеться в эту богатую культуру и встроить ее в современный контекст. Так появилось свыше 70 объектов, созданных уже здесь, в Узбекистане, в соавторстве между гостями — мировыми знаменитостями или молодыми художниками из стран Центральной Азии — и местными мастерами-ремесленниками. Всего было представлено более 140 участников. Разместились экспозиции в историческом центре Бухары, в том числе в зданиях, специально отреставрированных для этого события.

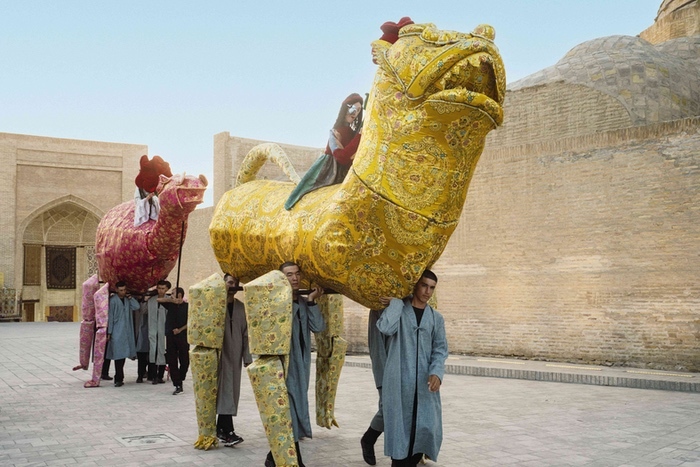

Одной из крупнейших работ на биеннале стал проект «Тоска» художников Hylozoic/Desires, созданный при участии Маргиланского центра развития ремесел и мастера Расулжона Мирзаахмедова. В Маргилане веками занимаются производством и обработкой шелка и хлопка, и развивают традиционную технику икат — когда нити окрашиваются до того, как из них будет создана ткань. «Тоска» как раз выполнена в этой технике и представляет собой 350-метровое полотно, тянущееся над каналом Шахруд вдоль всего маршрута выставки. Орнамент иката составлен из 23 спутниковых снимков Аральского моря, сделанных в разные годы. Прогуливаясь вдоль канала и разглядывая это произведение, мы становимся свидетелями экологической катастрофы, наблюдающими, как море исчезает.

Во дворе мечети Ходжа Калон разместилась работа скульптора-монументалиста Энтони Гормли и мастера по работе с керамикой Темура Джумаева — «Близость». Это лабиринт, где 80 фигур сложены из 3000 кирпичей ручной лепки, для изготовления которых было использовано около 20 тонн глины, смешанной с соломой. Каждый кирпич был вылеплен в старинных мастерских по древней технологии, когда глину месят ногами, руками и плечами, и затем сушат на солнце. Так ремесленная традиция соединилась с современной скульптурой.

Впечатляюще выглядит инсталляция «Соль, уносимая ветром» (2024–2025) индийского художника Субодха Гупты, выполненная в коллаборации с Бахтиёром Назировым. Снаружи павильон выложен эмалированной посудой массового производства, знакомой каждому узбекскому дому. А внутри развешаны 3000 ляганов — традиционных для Средней Азии керамических блюд, которые были изготовлены Назировым и его учениками. Сам художник проводил в павильоне кулинарные перформансы и угощал всех присутствовавших, что еще сильнее подчеркивало разницу между холодной фабричной продукцией и душевным ручным трудом.

Особое впечатление производил социальный эффект. В первые выходные улицы Бухары наполнились многолюдными процессиями: три поколения семей — от стариков до мам с грудными детьми — рассматривали работы, участвовали в шествиях, танцевали под традиционную музыку рядом с художниками и иностранными журналистами. Отличить пресс-группы от обычных зрителей можно было разве что по фирменным зонтикам с логотипом биеннале.

Климатические условия тоже стали частью художественного опыта. Сухая погода позволила создавать масштабные текстильные работы прямо на улице, а яркий свет (солнечный — днем, искусственный — в темное время) помогал рассмотреть все детали. Историческая часть города изменилась: подсветка древних зданий делала размещенные на них или рядом с ними объекты искусства необычайно яркими, позволяла буквально увидеть их в новом свете. Например, «Голубая комната» мастера по работе с металлом Журабека Сиддикова и художников-керамистов Абдулвахида Бухория Каримова с его супругой Дилнозахон выглядела наиболее впечатляюще именно в темное время. Пол и стены бывшей молельной в медресе Гавкушон, покрытые сделанной вручную плиткой глубоких синих оттенков, как будто погружали посетителей на глубину, в спокойные темные воды. В Узбекистане есть такой обычай: если ребенок болеет, ставить у его постели тазик с плавающими в нем рыбками, чтобы малыш отвлекся от своих бед, успокоился и исцелился. Дилнозахон Каримова рассказывает, что в ее детстве это было частой практикой, и сейчас ей захотелось сделать нечто подобное для всех, кому не хватает покоя. Только под потолком вместо рыбок — стилизованные под народную вышивку узоры.

Еще одна работа, возможная, пожалуй, только в сухом среднеазиатском климате, — «Тень земли» колумбийской художницы Делси Морелос и бухарского торговца специями в четвертом поколении Бахтиёра Ахмедова. Заходя под купол из переплетенных нитей, усыпанный смесью из пустынного песка, глины, земли, корицы, гвоздики и ярко-желтой куркумы, посетители переживали незабываемый опыт, ведь раскаленные солнцем специи, издают очень сильный аромат, а тень от купола в то же время дарит прохладу. Все это вместе, по замыслу авторов работы, погружает зрителей в атмосферу прошлого Бухары, когда она была одним из важных узлов на Великом шелковом пути, по которому возили и не менее ценные, чем этот материал, специи.

Кстати, о самих посетителях организаторы тоже позаботились: учли, что при 40-градусной жаре перемещаться на большие расстояния будет некомфортно, поэтому до любой из площадок можно было дойти за десять минут.

Многие работы затрагивали социальную тематику. Так, художницы Таус Махачева (Россия и ОАЭ), Анель Улумбекова, Аделина Узьякова, Анастасия Ким и Ольга Ким, Татевик Карапетян совместно с женским центром «Ойдин Нур» представили инсталляцию «Вывернутые фрукты». Огромные металлические плоды, смятые и изуродованные, символизируют трансформации и беды, через которые проходят женщины в своей жизни. На поверхности фруктов выбиты фразы «Ты имеешь право быть», «Ты имеешь право не согласиться», «Ты имеешь право быть счастливой», «Ты имеешь право быть слабой» — как напоминание о женской взаимопомощи и поддержке.

Узбекская художница Азиза Кадыри вместе с текстильщицей Юлдуз Мухиддиновой исследуют темы миграции, идентичности и утраты языка. В своей инсталляции «Вырезанные из одной ткани» Кадыри обращается к истории своего деда, советского ученого, занимавшегося хлопковой промышленностью в США в 1969 году.

Вновь и вновь художники возвращаются к теме экологии, которая в Узбекистане, увы, тоже оказывается актуальна. Например, Сауле Сулейменова из Казахстана продолжила в Бухаре свою серию «Целлофановая живопись». Ее соавторами выступили жители города, которые собрали разбросанные по окрестностям полиэтиленовые пакеты в специальные баки. Сулейменова сделала из этого материала серию картин с изображением танцующих женщин в возрасте — народного ансамбля «Ширу Шакар». Так она хотела обратить внимание не только на проблему мусора, но и на то, что пожилые люди не должны быть вытеснены из общественной жизни.

Стратегия и искусство

Биеннале в Бухаре — часть культурной политики страны. Еще в 2023 году президент Шавкат Мирзиёев утвердил масштабную стратегию «Узбекистан — 2030», согласно которой государство планирует развивать культуру, сохранять наследие, поддерживать современное искусство и интегрировать себя в мировое культурное сообщество. Реализация этой стратегии подразумевает не только проведение международных выставок, но и ряд других мер. Так, предполагается оцифровать 2,5 млн музейных экспонатов и 40 млн книг (эта работа уже ведется), заняться сохранением 158 исторических объектов, глубоко исследовать и включить в списки ЮНЕСКО элементы нематериального культурного наследия (прежде всего, речь идет о ремесленничестве — традиционных технологиях изготовления тканей и гончарных изделий, а также о национальных искусствах макома[2] и бахши[3] — народном музыкально-эпическом творчестве). Шашмаком (бухарская разновидность макома) и бахши уже включены в списки ЮНЕСКО, но многие виды народного творчества недостаточно изучены. Работа в этом направлении уже идет. Например, в июне 2024 года этнографическая экспедиция выявила в Ташкентской области 85 хранителей нематериального культурного наследия, включая семьи, занимающиеся традиционной вышивкой. С этого же года указом президента для хранителей уникальных, исчезающих ценностей назначено ежемесячное денежное пособие (правда, получать его будут лишь двадцать выбранных учеными человек).

Кроме того, планируется ремонтировать и строить театры, развивать театральное и цирковое искусство, кинематограф, снимать фильмы об истории и культуре Узбекистана, модернизировать школы искусств и музеи, организовывать новые арт-пространства. Мы уже писали о «музейной реновации», которая затронула в том числе знаменитый музей в Нукусе, где теперь собираются открыть креативный кластер для ремесленников и дизайнеров (впрочем, конкретные даты пока не называются).

За рубежом Узбекистан представлен на Днях культуры (в 2024–2025 годах они прошли в Китае, Азербайджане, Катаре, России, ОАЭ и других местах), художники, дизайнеры и ремесленники показывают свое искусство на международных выставках (одежда Miras by Banu демонстрировалась в Париже и Лондоне, национальные ковры MURSAK и сладости QAND — в Санкт-Петербурге). Для сохранения традиций организованы фестивали сказительного искусства, музыки и танцев. Так, ежегодно в сентябре проходит международный фестиваль «Магия танца», где исполняют в том числе и традиционный хорезмский танец лазги, включенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО, а Международный фестиваль искусства бахши проводится каждый раз в новом узбекском городе.

Бухарская биеннале не только вписывается в этот культурный контекст, но и становится важной движущей силой для реализации других целей. Так, в преддверии события была отреставрирована медресе Рашид, планы по восстановлению которой срывались еще с 2010 года, открыты четыре караван-сарая (Фатхулладжон, Аёзджон, Ахмадджон и Мирзо Улугбек Тамакифуруш), ранее находившиеся в аварийном состоянии и потому недоступные даже для местных жителей. Таким образом, биеннале не просто представила современное искусство и стала площадкой для общения и совместного творчества, а способствовала возрождению исторических зданий Бухары, включению их культурную жизнь города.

Опыт Бухары продолжает линию «бума биеннале» 1990-х, когда новые проекты стимулировали развитие регионов: Manifesta в Любляне (2000), Бакинская биеннале (основана в 1999 году), Рижская RIBOCA (2018–2020). Но Узбекистан делает ставку на институционализацию процесса — биеннале становится первым этапом общей «музеевизации» страны и создания современной культурной инфраструктуры по международным примерам — таким как «эффект Бильбао» или Лувр Абу-Даби. Сейчас в Ташкенте готовится к официальному открытию еще один ключевой для культурного развития Узбекистана проект — Центр современного искусства (CCA). Его куратором станет Сара Раза из Guggenheim UBS MAP Global ArtInitiative для стран Ближнего Востока и Северной Африки, автор книги Punk Orientalism: The Art of Rebellion — исследования о современном искусстве Центральной Азии и Ближнего Востока. Кроме своей заглавной задачи центр будет выполнять образовательную функцию и станет платформой для международной коммуникации: ССА сотрудничает с ведущими организациями других стран — Центром Помпиду, музеем «Гараж», Государственной Третьяковской галереей. В некоторых маххалях (районных общинах Узбекистана) уже работают арт-резиденции центра.

В 2028 году планируется открытие Национального музея Узбекистана. Авторы проекта — японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо и немецкая студия Atelier Brückner, которая проектирует музейные экспозиции по всему миру.

Бухарская биеннале — пример того, как культурная политика может соединять локальные традиции и глобальные практики, вовлекать публику и создавать новые центры притяжения при наличии бюджета и поддержки страны. Для местных ремесленников и дизайнеров она становится площадкой для продвижения своих практик в международной среде и потенциальный трамплин для институционального сотрудничества. Результаты этого процесса мы сможем увидеть позже, когда узбекские художники заявят о себе на международных выставках и будут объявлены имена тех, кто представит Узбекистан на Биеннале в Венеции в 2026 году. Для международного сообщества показательно, что страны Центральной Азии готовы стать новой точкой на карте современного искусства.

Примечания

- ^ К слову, в октябре 2025 года в Самарканде прошла 43-я Генеральная конференция ЮНЕСКО — крупнейшее событие в современной истории Узбекистана и первое с 1985 года заседание руководства организации, проведенное вне Парижа.

- ^ Маком — жанр узбекско-таджикской музыки. Произведение в этом жанре строится как циклическая форма из инструментальных и вокальных частей и основано на канонических ладах и ритмах.

- ^ Бахши — народный сказитель и певец у тюркских народов Средней Азии. Исполняет эпические сказания (дастаны) под дутар или домбру (струнные щипковые инструменты), сохраняя устную традицию. Передает из поколения в поколение фольклор, исторические предания и ценности предков. Обучается у наставника, участвует в поэтических состязаниях, выступает на праздниках.