Выставки недели в Санкт-Петербурге: выбор «Артгида». Июнь 2024

Роскошные и скромные натюрморты, иконы и конструктивизм. Рассказываем, что смотреть на петербургских выставках.

Абрахам Брейгель, Давид де Конинк. Цветы среди архитектуры (Весна). Около 1686. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Абрахам Брейгель, Давид де Конинк. Цветы среди архитектуры (Весна). Около 1686. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века

Государственный Эрмитаж

Новый театрализованный выставочный проект Эрмитажа — своего рода энциклопедия барочной фламандской роскоши, временно преобразившая Николаевский зал Зимнего дворца во Фландрию начала XVII века. В центре экспозиции — работы Франса Снейдерса, крупнейшего фламандского мастера монументального натюрморта и анималистической живописи. Вынесенное в название выставки латинское выражение “Ars vivendi” (то есть «Искусство жить») может сбить с толку: большая часть экспонатов принадлежит к жанру натюрморта, название которого буквально переводится с французского как «мертвая природа». Но противоречия здесь нет — зато есть верность фламандской традиции этого жанра и точность в ее определении: метод работы Снейдерса, соединяющий стихийный народный натурализм с барочными динамизмом, энергией и пышностью форм, действительно воздействует на рыбные развалы и груды битой дичи самым животворящим образом.

Вошедшие в экспозицию произведения не только отражают основные этапы развития фламандского натюрморта, представляя собой своего рода историю его эмансипации в качестве самостоятельного жанра, но и дают исчерпывающее представление о многообразии авторских стилей — Пауля де Воса, Яна Фейта, Адриана ван Утрехта и других фламандских художников XVII века. Важную часть выставки составили предметы прикладного искусства — резная кость, шпалеры, китайский фарфор и роскошные серебряные кубки, как бы дающие живописи третье измерение. Особое внимание стоит обратить на цветочные натюрморты Абрахама Брейгеля и Давида де Конинка, а также на панно «Охотничьи трофеи» Абрахама ван Дипенбека, отреставрированные специально для выставки.

Взлет Посадка Жизнь Загадка. Гавриил Лубнин

KGallery

«Взлет Посадка Жизнь Загадка» — большой концертно-выставочный проект, посвященный поэту, музыканту и художнику Гавриилу Лубнину, одному из ярчайших представителей ленинградского андеграунда, ушедшему из жизни в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. Выставка в KGallery — часть этого проекта, переосмысляющего творческое наследие большого и поразительно цельного в своей многосторонности художника, который (как и многие представители андеграунда 1990–2000-х годов) при жизни держался в стороне от институций и больших выставочных проектов, порой пропуская даже собственные выставки.

Лубнин оформлял альбомы и концертные афиши для группы «Аукцыон», проиллюстрировал сборники стихов Олега Гаркуши и Дмитрия Озерского, был автором песен группы «Чирвонцы», в качестве музыканта сотрудничал с группой «Н.О.М», выпустил не менее восьми графических книг и три музыкальных альбома. Он стал не только одной из ключевых фигур петербургского городского фольклора, но и по-настоящему народным художником, творчество которого связывает традицию советского и постсоветского андеграунда с интернет-эпохой: наибольшую известность ему принесла минималистичная графика с ироничными стихотворными подписями, выполненная на крафтовой бумаге и разошедшаяся по соцсетям (с этими рисунками хорошо знакомы даже пользователи интернета, никогда не слышавшие имени Лубнина). В экспозицию в KGallery вошли пейзажи, портреты, рисунки из серии «Приключение глаза», коллажи, книжные иллюстрации и даже поделки из подручных материалов. Выставку сопровождает оригинальная музыкальная композиция, составленная из песен Лубнина.

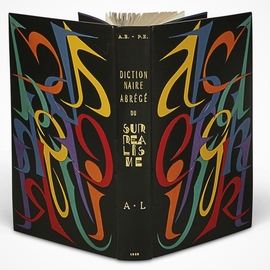

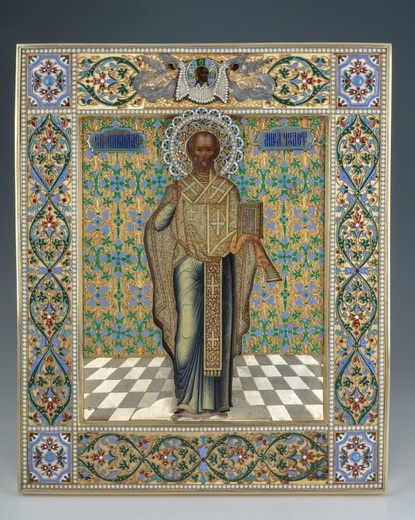

Красота святости и святость красоты

Музей Фаберже

Икона — древнейший вид церковно-литургического искусства, свидетельство духовного опыта и одно из средств познания Бога, богословие в красках — занимает важнейшее место в русской живописной традиции. В свою очередь, оклад иконы, служащий визуальным выражением любви и почтения священному образу, украшающий икону и одновременно защищающий ее от разрушения временем — важнейшая область декоративно-прикладного искусства. И оклад, и икона находятся на границе между религией и искусством. По этой причине в русской культурной традиции они долгое время не воспринимались широкой публикой как художественные произведения.

Выставка в Музее Фаберже позволит не только составить представление об общей хронологии развития искусства драгоценного оклада и влиянии «больших» европейских стилей на его отечественную традицию, но и разобраться в ювелирных приемах и техниках. Отдельное внимание стоит обратить на вошедшие в экспозицию киоты, брачные венцы, подвески, складни и панагии — и, конечно, на раму с молитвой «Отче наш» работы Михаила Перхина. Всего в экспозицию вошло более трехсот икон в драгоценных окладах из собраний Музея Фаберже и семьи Карисаловых.

Натюрморт 1920–1930-х годов

Государственный Русский музей, корпус Бенуа

Художественная жизнь в России 1920–1930-х годов была полна напряженных поисков и радикального переосмысления быта, закономерно отразившихся в натюрморте, который в начале XX века стремительно развивается, обретая равноправие с прочими жанрами живописи. К 1920-м годам он становится полем экспериментов: одни художники прибегают к кубизму и футуризму, разбивая объект на составляющие его геометрические элементы, другие подчеркивают использование нестандартных ракурсов, работая в относительно натуралистической манере. И те, и другие ставят опыты с цветом, формой и композицией, используют динамическую перспективу и обновляют художественный язык натюрморта всеми доступными средствами. Перемены касаются и предметного ряда: теперь на полотнах можно увидеть и противогаз, и старое жестяное ведро, и гимнастические гири, и бутылку с керосином и, конечно же, кухонную утварь, бытовые приборы и газеты. На выставке в корпусе Бенуа Русского музея представлены натюрморты относительно малоизвестных художников (Ерванд Кочар, Владимир Гринберг и другие), которые, тем не менее, позволят составить более полное представление о духе времени.

Евгений Адольфович Левинсон. К 130-летию со дня рождения архитектора

Музей петербургского авангарда

Имя Евгения Левинсона, одного из крупнейших архитекторов Ленинграда, быть может, не слишком хорошо известно широкой публике, но жители города безусловно отлично с ним знакомы по многочисленным постройкам, ставшим неотъемлемой частью местного ландшафта. В их числе — архитектурный ансамбль Пискаревского мемориального кладбища, Дворец культуры им. Ленсовета на Каменноостровском проспекте, Дом мод с ним по соседству, вестибюль станции метро «Автово» и, конечно, гостиница «Советская» (нынешний «Азимут») — первое высотное здание в городе. Выставка в Музее петербургского авангарда, неподалеку от нескольких важных конструктивистских построек Левинсона, познакомит посетителей с «внутренней кухней» архитектора: в экспозицию вошли рабочие тетради, черновые наброски и эскизы будущих зданий, автопортрет, а также шаржи и портреты архитектора, нарисованные его друзьями.