Крикогубый Заратустра: к 125-летию Маяковского

О том, как складывался культ Маяковского при его жизни и после смерти, как в советское время создавалась его иконография и возник клишированный образ, а также о статьях УК РФ, которые могли бы быть применены к поэту-радикалу сегодня, рассуждает научный редактор серии Avant-Garde издательства Европейского университета Андрей Россомахин, вступая в заочный диалог с создателями выставки «Сотый апрель» на ВДНХ, посвященной «культовому» и «реальному» Маяковскому.

Сотый апрель. Фрагмент экспозиции выставки в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. 2018. Фото: Екатерина Алленова/Артгид

Сотый апрель. Фрагмент экспозиции выставки в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. 2018. Фото: Екатерина Алленова/Артгид

Для поколения, родившегося в конце девятнадцатого века, Маяковский… был новой волею. <…> Волевая сознательность была… в самом строе его поэзии, в его строках, которые были единицами скорее мускульной воли, чем речи, и к воле обращались.

Юрий Тынянов. Памяти поэта. 1930

19 июля 2018 года — 125 лет со дня рождения Владимира Маяковского, одного из плеяды поэтических гениев прошедшего века. Вспоминается фраза современника весной 1915 года, о том что стихи 22-летнего Маяковского на общем фоне «высятся как Монблан». Они (стихи) и он (поэт) действительно высились: для многих он был Маяком — под стать фамилии.

Через пять лет после гибели поэта появилась знаменитая резолюция Сталина на письме Лили Брик: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление». Проследить за исполнением резолюции было поручено Николаю Ежову, вскоре ставшему наркомом госбезопасности. Начался посмертный принудительный культ Маяковского. Последствия государственного диктата сказываются до сих пор, но и дают уникальные возможности для наблюдений и анализа этого беспрецедентного культа. (Достаточно сказать, что библиографический перечень написанного о Маяковском занимает по состоянию на 2010 год четыре тома объемом 1700 страниц — и это только на русском языке.)

В силу особенностей темперамента, инновационных стратегий футуристов и политической истории страны Маяковский оказался куда более на виду, чем равновеликие ему поэты. По сути, он стал мифом еще при жизни — и очень рано. А, к примеру, его «желтая кофта» стала мемом еще за год до начала Первой мировой (вплоть до появления в журналах рубрик под заглавием «Люди в желтых кофтах» и т. п.). Важно указать, что два элемента реального гардероба Маяковского (большой бант / галстук и пресловутая «кофта») к осени 1913 года стали знаковыми маркерами любых новаторов вообще (поэтов и художников, причем не обязательно именно футуристов), — в газетах и журналах столиц и провинции можно обнаружить десятки карикатур такого рода. Иными словами, карикатуристы нередко контаминировали в условно-абстрактных фигурах осмеиваемых ими «футуристов» черты юного Маяковского. Таким образом, можно констатировать, что уже весной 1913 года 19-летний поэт, не опубликовавший к тому моменту даже десятка стихотворений (они попросту еще не были написаны!), благодаря своей яркой внешности, жизнестроительной стратегии, эпатажу и ораторскому дару приобрел в глазах публики статус одного из лидеров футуризма. Эти лидерские позиции в литературно-художественной жизни Маяковский закрепил за собой в течение осени/зимы 1913 года и не расставался с ними уже до самой смерти.

В течение важнейшего для русского авангарда 1913 года имя взрывавшего шаблон Маяковского упоминалось в прессе около 200 раз, пик публикаций пришелся на осень. С чем сегодня можно было бы сопоставить такое внимание журналистов и публики? Проекции на современные реалии довольно условны, — но аналогами тех 200 заметок про Маяковского (и компанию) сегодня можно было бы представить 200 миллионов просмотров на YouTube как минимум.

Итак, между первым выступлением Маяковского в печати (два стихотворения в скандальном альманахе «Пощечина общественному вкусу», декабрь 1912) и широкой известностью его имени прошло менее года. К моменту вступления на литературное поприще за его спиной — три ареста за подрывную деятельность против государства и одиннадцать месяцев заключения, из них пять — в одиночной камере Бутырской тюрьмы. Он уже не член РСДРП, он беспартийный — и останется таким до конца — парадокс, неуклюже оправдывавшийся позднее и им самим и советской пропагандой.

Всего через два с половиной года после дебюта, будучи «красивым, двадцатидвухлетним», он опубликует шедевр — поэму «Облако в штанах». Еще через шесть-семь лет он де факто станет литературным генералом, а еще через восемь возьмет в руки револьвер… К своей последней весне он автор почти 100 книг, а также более 1000 публикаций в периодике и коллективных сборниках (не считая многих сотен рекламных текстов, плакатов, интервью, публичных речей и т. п.).

Самопрезентации Маяковского уже с самых ранних его творений охватывают весь спектр радикальных масок — от цирковых до мессианских, от клоунских до маргинально-криминальных: маг, визионер, чудотворец, звездочет, тринадцатый апостол, крикогубый Заратустра, клоун, шут, паяц, скоморох, рыжий, Дон Кихот, заморский страус, фат, апаш, босой алмазник, петух голландский, король псковский, царь, Наполеон, площадной сутенер и карточный шулер… Все это было отброшено советским литературоведением, и каноничным стал иной Маяковский — «поэт-трибун», «певец пролетариата», «полпред советского стиха» и — «лучший, талантливейший поэт советской эпохи».

Его поэтическая истерика и стиховая энергия ни на что не похожи и ошеломительны. Некоторые строки западают в память со школьных лет, например вот эти:

Брошусь на землю

камня корою

в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.

Истомившимися по ласке губами

тысячью поцелуев покрою

умную морду трамвая…

(А ведь это даже не столько лирика, сколько политический опус с актуальным и ныне заглавием — «Надоело», — текст, впервые напечатанный в «Новом Сатириконе» в ноябре 1916-го).

Его бунт против Бога, его «разговоры» с Богом, по меткому замечанию Горького, сродни текстам из Книги Иова:

Если правда, что есть ты,

Боже,

боже мой,

если звезд ковер тобою выткан,

если этой боли,

ежедневно множимой,

тобой ниспослана, господи, пытка,

судейскую цепь надень.

Жди моего визита.

Я аккуратный,

не замедлю ни на день.

Слушай,

Всевышний инквизитор!

(«Флейта-позвоночник»).

И сегодня, в атмосфере государственного мракобесия (когда, скажем, может цензурироваться даже хрестоматийная пушкинская сказка, где Балда неуважительно обошелся с Попом), — нынче мы вполне можем увидеть Маяковского как запрещаемого поэта, как икону антисистемного протеста, как радикала, врага государства.

Зададимся вопросом, а мог бы поэт Маяковский выжить в нынешней России XXI века? Сегодня легко представить неминуемые проблемы с законом у любого поэта, способного страстно воззвать к читателям: «Выньте, гулящие, руки из брюк, — берите камень, нож или бомбу...» Соответствующие статьи в УК давно наготове. Мы видим, что в тюрьму бросают уже даже за молчаливый одиночный пикет, за «лайк», или даже за «намерение». На этом фоне строки столетней давности, подобные вот этим, выглядят чуть ли не подрывной литературой:

…А завтра

«Блаженный»

стропила соборовы

тщетно возносит, пощаду моля, —

твоих шестидюймовок тупорылые боровы

взрывают тысячелетия Кремля.

(«Ода революции», 1918)

Что уж говорить о радикальных строках из гениальных поэм 1915–1917 годов, все еще числящихся в школьно-вузовской программе, — имею в виду прежде всего «Облако в штанах» и «Флейту-позвоночник».

Да и много позже, став «придворным поэтом режима» (как злословили в эмиграции), Маяковский мог написать строки, где множил на ноль самого Ленина (впрочем, этого он уже не печатал). Или можно напомнить его зарифмованный портрет чиновника, сотню полных презрения строк из стихотворения 1928 года, актуального и сегодня: «Лижет ногу, лижет руку, лижет в пояс, лижет ниже, — как кутенок лижет суку, как котенок кошку лижет. А язык?! На метров тридцать догонять начальство вылез — мыльный весь, аж может бриться, даже кисточкой не мылясь». Или, например, в «Разговоре с фининспектором о поэзии» (1926) его едва скрываемое бешенство при контакте с государственным Левиафаном впечатляет не меньше юношеского бунта 1910-х.

Но юность быстро обрывается Мировой войной. Затем 1917 год, когда Россия, стряхнув прогнивший режим, за восемь месяцев прошла путь от ликования и эйфории «Святого Февраля» к хаосу и ужасу «Адского Ноября». С наступлением 1918 года начинается другая история: Маяковский поначалу дезориентирован и растерян, как и большинство очевидцев революции. Он, как и многие авангардисты, куда больше тяготеет к анархистам (либо левым эсерам), нежели к большевикам. Зимой 1917/1918 он занят в московском «Кафе поэтов» совместным предприятием трех «китов футуризма» в альянсе с «русским йогом» Владимиром Гольцшмидтом («Триумвират московский: // Бурлюк, Каменский, Маяковский. // Три верных винта // В мещанское ухо — // Три красных кита // Революции Духа»). Но к лету 1918 года, оставив позади «доение изнуренных жаб» в «Кафе поэтов» и закончив съемки в трех коммерческих кинофильмах по собственным сценариям, он сделал выбор — и начинается служение революции, бунтарь превращается в одописца.

Маяковский всегда был под пристальным взглядом всех властей: царских, большевистских, буржуазных (за границей). После революции его амбиции непомерны: «переделать жизнь до последней пуговицы в одежде», «выволочить из грязи» ни много ни мало целое государство, а то и материк — с замахом и на планетарные задачи. Однако чаемая утопия вступила в кровавый конфликт с реальностью: к 1924 году произошел надлом, а к 1928-му — серьезное отрезвление от происходящего в стране; разочарование и апатия фатально нарастали.

Ирония судьбы и ирония эпохи: при жизни его реальными конкурентами у советских читающих масс были Безыменский да Бедный Демьян. (До революции, конечно, был иной расклад: в провинции еще не был забыт Надсон, в столицах еще ценились Бальмонт и Ко, а богемные тиражи в околобогемной авангардистской среде далеко позади оставил Игорь Северянин). Но время расставило по гамбургскому счету его великих современников — и, скажем, Хлебников, или Цветаева, или Пастернак могут превосходить Маяковского — хотя они и сами отчасти учились у него, и сами считали его гением.

В 1931 году лингвист Роман Якобсон в своем пронзительном очерке-некрологе «О поколении, растратившем своих поэтов» засвидетельствовал: «…это исторический факт: окружающие не верили лирическим монологам Маяковского, “слушали, улыбаясь, именитого скомороха”. За его подлинный облик принимались житейские маскарады: сперва поза фата, потом повадка рьяного профессионала-газетчика…»

Современники от Маяковского устали, после смерти — канонизировали, а последующие поколения — выхолостили. Фальсификацию образа и облика Маяковского очень наглядно можно продемонстрировать на примере его обширнейшей иконографии (доселе не собранной); приведу лишь один пример — несколько изображений Маяковского за работой над знаменитыми «Окнами РОСТА» во время Гражданской войны (в течение неполных двух с половиной лет он участвовал в создании большинства из 1500 выпущенных этой мастерской плакатов). Если созданный в 1941 году холст Александра Дейнеки, учившегося у Маяковского, еще правдоподобен и близок к реальности, то совсем скоро на картинах Сергея Викторова (1948) и Сергея Бузулукова (1957) полуголодный поэт/художник времен военного коммунизма превращается в барина, а то и генерала (роскошный французский костюм, белая рубашка, жилет, полушубок…). Приторный пафос этих лживых портретов, разошедшихся сотнями миллионов репродукций, соратники и соавторы Маяковского уже не были способны опровергнуть…

К концу советский эпохи Маяковский был переведен практически на все языки. Апроприированный государством, он окончательно «забронзовел» и выродился в навязчивый официозный анахронизм (деля вершину советского литпантеона разве что с Максимом Горьким, которого терпеть не мог). Но затем весы истории сдвинулись в другую сторону, — в наши дни, последние 15–20 лет, наблюдается настоящий ренессанс и даже бум в исследованиях Маяковского. Многие тексты оказались словно впервые прочитанными — появляются новые интерпретации, вызывающие неподдельный интерес, а подчас и искреннее изумление публики, привыкшей к совсем иным формулам и трактовкам. Наконец-то стартовало новое 20-томное академическое «Полное собрание произведений», куда должны войти и все визуальные работы Маяковского. Государственный музей В.В. Маяковского организует десятки разноплановых выставок, международные конференции собирают сотни исследователей из десятков стран. Маяковский становится модной и даже «брендовой» фигурой на совершенно новом витке его рецепции.

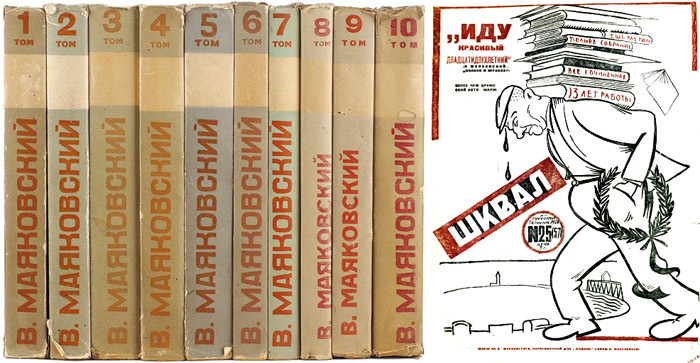

Прочесть Маяковского стоит в объеме по крайней мере двух томов (из доступного 13-томного «Полного собрания сочинений»). Впрочем, такой компактной и прокомментированной выборки для неофитов пока не существует (а стоило бы сделать).

Его публицистическо-пропагандистские опусы нередко вымучены, но на удивление редко халтурны (по уровню поэтической техники). Его барабанные агитки, оды и сатиры могут впечатлять даже сегодня (пусть для кого-то со знаком минус). Но все это не может заслонить его лирику и лиро-эпику. Помимо ранних шедевров, конечно, важно прочесть поэму «Про это» (1923) и эссе-манифест «Как делать стихи» (1926). Экзистенция и автореференциальность здесь зашкаливают.

Маяковский — один из самых важных поэтов, не только для историков страны и литературы, но также для молодежи, нередко именно через него открывающей для себя другие поэтические горизонты. И, конечно, он уже более 100 лет знаковая фигура для самих поэтов. Не обязательно как образец — пусть даже и как фигура, от которой стремятся дистанцироваться и оттолкнуться. Почему-то даже Булгакову с Набоковым (не говоря о Бродском) захотелось попробовать написать «под Маяковского». Из самых недавних примеров: американский цикл и знаменитые строки «Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем», отразившиеся (все ли заметили?) в куражных строчках лидера группировки «Ленинград»: «Гуляю по Нью-Йорку, ну, // Как положено русским бардам. // Послезавтра трахну и торкну / Медисон Сквер Гарден».

…Маяковский — это поэт, подгонявший время, предельно жадно и безоглядно рвавшийся в будущее — и разорванный своими гиперболами. Его атеистический пафос парадоксально переплетался с библейской лексикой и символикой и был мощно инспирирован ницшеанско-федоровской философией. Его материалистическая мистика и теургические чаяния Преображения, возможно, были последовательнее, чем у многих в его поколении, но мутировали вместе со страной.

Нас отделяет от Маяковского столько же лет, сколько его отделяло от Пушкина. В 1924 году он написал к 125-летию классика стихотворение «Юбилейное», где среди прочих фраз, ставших крылатыми, была и такая: «После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пэ, а я на эМ…» Двумя примерами из обширной прижизненной и посмертной иконографии, где Маяковский сопоставляется/замещается Пушкиным, будет уместно закончить этот юбилейный очерк.

А вместо постскриптума — фрагмент из стихотворения «Эй!», витального воззвания к гражданам России, опубликованного Маяковским в журнале «Новый Сатирикон» в феврале 1916 года.

ЭЙ!

Мокрая, будто ее облизали,

толпа.

Прокисший воздух плесенью веет.

Эй!

Россия,

нельзя ли

чего поновее?

<…>

Вы все такие скучные, точно

во всей вселенной нету Капри.

А Капри есть.

От сияний цветочных

весь остров, как женщина в розовом капоре.

<…>

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,

крахмальные груди раскрасим под панцирь,

загнем рукоять на столовом ноже,

и будем все хоть на день, да испанцы.

<…>

Возьми и небо заново вышей,

новые звезды придумай и выставь,

чтоб, исступленно царапая крыши,

в небо карабкались души артистов.