Текущее состояние художественной критики. Часть 2

«Артгид» публикует продолжение полемики о месте арт-критики в современной культуре, которая состоялась 14 декабря 2001 года в Нью-Йорке. В дискуссии, напечатанной в журнале October №100 (Spring 2002), приняли участие критики и историки искусства Джордж Бейкер, Розалинд Краусс, Бенджамин Бухло, Джеймс Майер, художник Андреа Фрейзер, историк и теоретик искусства Дэвид Джослит, куратор и критик Роберт Сторр, художник и критик Джон Миллер, а также историки искусства Хэл Фостер и Хелен Молсуорт. В этой части обсуждения выступающие касаются вопроса о наследии художественных практик 1960-х годов, размышляют над вечными задачами критики, вспоминают «золотую пуповину» Клемента Гринберга, а также дискутируют о существующих иерархиях и совместных проектах художников, критиков и кураторов в условиях нынешнего культурного производства.

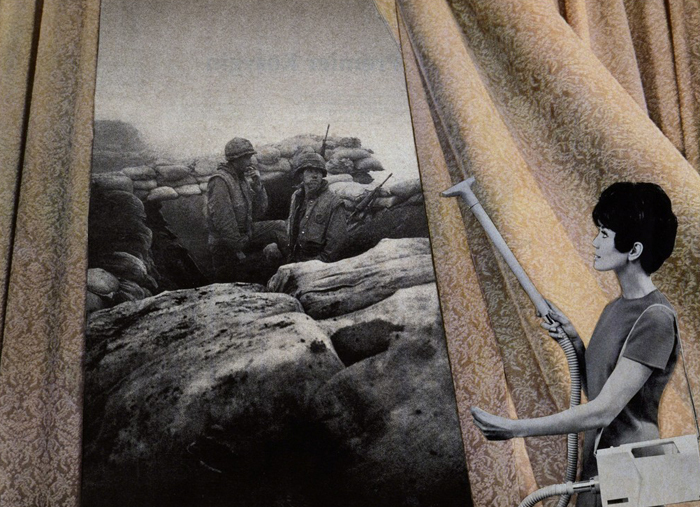

Андреа Фрейзер. Ключевые пункты музея: разговор в галерее. 1989. Перформанс, видео. Изображение: © Andrea Fraser; courtesy Galerie Nagel Draxler, Berlin

Андреа Фрейзер. Ключевые пункты музея: разговор в галерее. 1989. Перформанс, видео. Изображение: © Andrea Fraser; courtesy Galerie Nagel Draxler, Berlin

Джон Миллер: Я иначе вижу наследие художественной практики концептуализма. Многие представители первого поколения концептуалистов впали в интенционалистское заблуждение, решив, что если избавиться от критика, то аудитория лучше — и более непосредственно — воспримет их замыслы в качестве правильного смысла их произведений. Однако мы, напротив, должны взглянуть на депрофессионализацию труда критика с точки зрения культурных исследований и Марселя Дюшана. Произведения Дюшана подразумевали депрофессионализацию художника, но точно так же они подразумевали и сопутствующую депрофессионализацию критика.

Дэвид Джослит: Не хотите ли вы на самом деле сказать — репрофессионализацию? Важно осознавать, что пример Дюшана предполагает именно развитие альтернативных эстетических или языковых навыков.

Джон Миллер: Я просто использовал термин Бенджамина, но я принимаю ваше замечание. При этом репрофессионализация — это все же разрыв, смещающий и делегитимирующий существующие компетенции.

Бенджамин Бухло: Давайте возьмем в качестве примера такого примечательного художника, как Джон Миллер: вот художник, который пишет критические статьи и читает курс о художниках, пишущих подобные тексты, что, по-моему, просто блестящая идея. И все же, когда я читаю ваши, Джон, критические разборы — что я делаю довольно регулярно, — я всегда поражаюсь тому, насколько ваша позиция расходится с моей. [cмеется] Проще говоря, между вашим творчеством и вашей критикой есть тесная связь, но всякий раз, когда я читаю ваши статьи, я понимаю, что совсем не чувствую своей связи с каким бы то ни было художественным проектом. Я воспринимаю себя скорее противником, кем-то, кто скептически изучает произведение, подвергает его сомнению, проверяет на прочность; а вы действуете, непрерывно переходя от собственной работы к практикам других художников и к теоретическим вопросам. Это своего рода культурный проект, который, по существу, развивается рука об руку с вашей практикой. Когда я сталкиваюсь с новыми практиками, то для меня постановка под вопрос, возражение, сомнение, колебание, скептицизм составляют неотъемлемую часть критики — и я надеюсь только, что этим анализ не ограничится. Это как бы проверка мифа на прочность, прежде чем он станет слишком могущественным. Для вас так вопрос не стоит. Вы, скорее, скажете, что в известном смысле «миф никогда не будет слишком могущественным». И я подозреваю, что едва ли вы хоть раз повредили репутации какого-нибудь эстетического проекта. Ваша цель состоит в том, чтобы поддерживать их, я прав?

Джон Миллер: Это зависит от того, о ком я пишу. Но я думаю, что даже откровенный скептицизм и недоверие могут в конечном итоге служить утверждению. Все зависит от репутации критика.

Джордж Бейкер: При этом, Джон, в некоторых своих критических статьях вы решительно отстаиваете разницу между художником-критиком, как вы определяете себя, и критиком-теоретиком или критиком-журналистом. В некотором смысле вы намечаете разные критические позиции и функции. Ваша позиция подразумевает, что постановка под вопрос традиционных функций критики, начавшаяся в 1960-е годы, не подразумевает ни отказа от компетенций критика, ни, наоборот, отказа от разделения труда или трансформации критики «до неузнаваемости». На практике не происходит стирания различий между художником и критиком, куратором или теоретиком; просто сейчас возникают разные типы критиков и критики, разные площадки, более разнообразными становятся функции критики. Критика (и фигура критика), с этой точки зрения, не монолитна — их множество, критика апеллирует не к одному, а к нескольким нарративам.

Хелен Молсуорт: Но если мы соглашаемся с высказанной ранее идеей Дэвида, что функция критики сегодня в том, чтобы вынести суждение, а не дать интерпретацию, то надо понять, что имеется в виду под суждением? Суждение относительно того, хорошее ли это искусство или нет, следует ли его включать в канон или нет? Или суждение в соответствии с каким-то критерием — вроде критерия «интереса» у Дональда Джадда? Каковы принципы суждения?

Бенджамин Бухло: Если суждения не основаны на интерпретации...

Дэвид Джослит: Конечно, они основаны на интерпретации, но один из аспектов кризиса критики, похоже, вытекает из того обстоятельства, что идея качества утратила для таких людей, как мы, свою законность. И вы уже не можете заявить, что это искусство хорошее, а то плохое, — по крайней мере не можете сделать это так, как раньше, когда действовал критерий качества.

Хэл Фостер: Тогда на основании каких принципов вы выносите суждение — если не принимать в расчет критерий качества? Одной из главных задач моего поколения критиков — к которому вы тоже относитесь — был отказ от отождествления критики и суждения. Это было продолжением реакции на Клемента Гринберга.

Дэвид Джослит: Я считаю, что можно судить о том, что формирует объект. Меня интересует именно это.

Бенджамин Бухло: Эстетический объект?

Дэвид Джослит: Да — или объект истории.

Хэл Фостер: Дэвид говорит, если я правильно его услышал, что перед критиком сегодня стоит дисциплинарная — или, если хотите, антидисциплинарная задача: решить, следует ли обозначить или стереть границы между категориями искусства и визуальной культуры. Это звучит, скорее, как теоретический вопрос, но для Дэвида это задача критики.

Дэвид Джослит: Приведу пример. Недавно я писал о выставке «В свете» в Музее Уитни. Я утверждал, что эта конкретная выставка неспособна создать историю той практики, к которой она обращается (практики видео- и киноинсталляции), и пытался обратиться к проблеме конструирования истории — подразумевающей течение времени — тех медиа, которым присуща своеобразная темпоральная мгновенность. Я не считаю, что это неудача лично куратора (Крисси Айлс). Скорее, выставка демонстрирует некий кризис превращения эфемерных медиа в исторические объекты.

Хэл Фостер: Возможно, куратор ставила перед собой иные задачи.

Дэвид Джослит: Возможно, но мы говорим о критике, и это был тот вопрос, который я как критик считал важным.

Джордж Бейкер: Я бы хотел услышать больше по поводу критериев в мире «после качества», и не только от Дэвида, но и от Джеймса и Хелен — младшего поколения, не обсуждавшего эту проблему настолько подробно, чтобы нащупать свои критерии. Мои собственные критерии не универсальны и не единообразны. Они могут быть формальными, а могут и политическими. И зависят они от двух моментов: от изменившегося поля художественной практики, которое критик по-прежнему обязан очертить, и от сложной ситуации, в которой сегодня действуют художник и критик и где определенные виды деятельности и устремлений зачастую оцениваются как отжившие свой век, лишние и ненужные. Таким образом, единственный действительно важный для меня критерий, который я на сегодняшний день в принципе могу назвать критерием, возникает в современной ситуации только в виде функции, которую, на мой взгляд, критика должна выполнять как можно более последовательно. Функция эта заключается в том, чтобы выносить на широкое обсуждение практики, обойденные молчанием.

Одна из моделей, на которую я как критик ориентируюсь, — это образ исследователя-первооткрывателя. Безусловно, критики занимались этим всегда, и следует быть осторожным, чтобы не скатиться в обслуживание запросов на исследование и продвижение. Осуществлять «исследования», которые я имею в виду, сегодня становится все труднее. В наши дни за миром искусства не предполагается никакой внешней среды — любая практика, какую только можно себе вообразить, почти моментально встречает поддержку, молодые художники мгновенно втягиваются в систему глобальных биеннале. Однако внехудожественный мир существует, и на самом деле он довольно обширен, просто критикам становится все сложнее его выделить. Внехудожественный мир не связан с чем-то новым или с тем, что в данный момент игнорируется, а скорее с тем, что замалчивается, подавляется. Странно, но мое становление как критика очень походило на исследовательский проект и потребовало от меня немалых усилий. Некоторые из присутствующих тоже проделали подобную работу, например Джеймс и Хелен, и я определенно извлек урок из их деятельности. Как критик я складывался в те годы, когда целое поколение художников, развивавших критические стратегии 1960-х, 1970-х и 1980-х, постепенно оказалось вытеснено из американских журналов и художественных галерей, и если бы я опирался только на свой опыт чтения первых и посещения вторых, я был бы точно так же слеп. Но вместо этого я в свои 25–26 лет сосредоточенно изучал выпуски немецкого журнала Texte zur Kunst. И внезапно я понял, каким провинциальным стал Нью-Йорк, как узко здесь понимают искусство и культуру. Понял я и то, как наряду с этим узок кругозор разъезжающего по всему миру критика — для такого подхода не существует внехудожественного мира. И мое решение-манифест как критика состоит в том, чтобы в своих текстах об искусстве уравновешивать то, что я пишу об известном художнике, примерно равным количеством информации о художниках неизвестных. Критерии всегда связаны с суждением о качестве, но поскольку эта критическая задача отпала, есть вероятность, что они станут критериями вынужденно, по необходимости: обнаруживать то, что обходят молчанием, озвучивать подавленное, предоставлять пространство для продолжения того или иного рода работы или развития каких-то тенденций.

Хэл Фостер: Послушайте, это вечная задача критика.

Джордж Бейкер: Но я все еще дорожу ей.

Хэл Фостер: Отчасти я с этим согласен. Но разница в том, что сейчас нет единодушия в вопросе о статусе передового искусства. Критик возник в обществе XIX века для того, чтобы отыскивать искусство, оспаривавшее буржуазный порядок. Тогда было место и для искусства, и для критической практики, которые стремились разрешить конфликты и противоречия общественного строя. Консенсус относительно того, что передовое искусство и передовая критика занимаются подобными вопросами, сохранился вплоть до 1960-х годов ХХ века. И пресловутая «золотая пуповина» была необходимым условием этой работы, а не препятствием. Но сегодня искусство больше не служит этой цели, поскольку в этом не заинтересован правящий класс, что бы мы под ним ни понимали. В определенный момент, переживая упадок, буржуазия нуждалась в этой функции, но не теперь.

Роберт Сторр: Хэл, вы правы, вспомнив «золотую пуповину» Клемента Гринберга, но если мы обратимся к Шарлю Бодлеру и к тому эпизоду, когда он говорит, что фактически презирает буржуазию, для которой пишет, то увидим, что на самом деле он всего лишь борется за аудиторию внутри этой группы. Он ищет людей, которые могли бы принять этот вызов, чтобы поговорить с ними об искусстве, поскольку ясно, что это и есть его аудитория. И если говорить о нем самом и о потенциале любой аудитории в то время, то следует отметить, что он тоже был во многих отношениях буржуа. И тот парадокс, о котором говорите вы, как мне кажется, так никуда и не делся, за исключением тех моментов, когда случались настоящие революции. В остальном мы продолжаем оказываться в ситуациях, когда одновременно и порицаем, и пытаемся склонить на свою сторону людей, которые, как нам кажется, способны понять то, что понимаем мы, но чья эстетическая позиция или социальные и политические взгляды полностью отличаются от наших.

Бенджамин Бухло: Хорошо, но позвольте мне задать очень конкретный вопрос, чтобы уточнить мысль Хэла. Это не ностальгический вопрос и не жалоба. Однако не кажется ли вам, Роберт, что при Уильяме Рубине (Уильям Рубин — американский историк искусства и куратор, с 1968 по 1988 год занимал должности куратора и директора отдела живописи и скульптуры MoMA. — Артгид), в конце 1960-х и в 1970-е годы, MoMA все еще был напрямую связан с Клементом Гринбергом, Майклом Фридом и со многими другими? Не считаете ли вы, что эта институция буржуазной публичной сферы поддерживала с ними связь и всерьез воспринимала голос критика?

Роберт Сторр: Я абсолютно в этом уверен.

Бенджамин Бухло: Согласны ли вы, что теперь это не так?

Роберт Сторр: Но эта связь между критиками и музеем не всегда оказывалась к лучшему. Более того, мне кажется, что во многом именно Рубин ответственен за сужение фокуса музея, созданного Альфредом Барром. Барр создал мультидисциплинарный музей, подлинно интернациональный (пусть даже были какие-то огрехи) и учитывавший реальные противоречия художественной практики, а не пытавшийся отсеять то, что по общему согласию — и не без помощи Гринберга — относится к «мейнстриму».

Хэл Фостер: Похвала Барру — это несколько странный ответ на вопрос Бенджамина. А вопрос был о недостаточном интересе к мнению критиков, который демонстрирует сегодня музей.

Роберт Сторр: Я всего лишь говорю — как об историческом факте, — что считаю представление Рубина о модернизме более узким, чем представление создателя музея. И более того, музей, против которого многие выступают, — это не музей Барра, а как раз музей Рубина. Одна из вещей, которая могла бы случиться и которая, я надеюсь, уже происходит, — это переоткрытие модернизма. Молодое поколение хочет сделать музей таким, чтобы он больше соответствовал первоначальной идее или модели музея модернистского искусства, которую отстаивал Барр между 1929 и 1943 годами. Этот вопрос о музее можно связать с нашей дискуссией о критике. Существует, разумеется, множество стилей критики со множеством разных целей или задач, но если вы начинаете думать, что «проиграли» в чем-то или что вас «превосходят числом и окружают» вражеские силы, то нужно спросить себя, действительно ли вы изо всех сил сражались за реально существующую публику, на которую, как вы заявляете, вы хотите положительно повлиять. Бодлер, в конце концов, писал свои «Салоны» для широкой публики, которая порой вызывала у него отвращение. Тем не менее он написал статьи, которые входят в число лучших критических текстов в истории, и адресованы они были именно этой аудитории. Есть разница между критиками, которые борются за широкую аудиторию (или по крайней мере ту ее часть, которая способна воспринимать критику), и теми, кто фактически пишет для других профессионалов или для художников, — и разница большая. Я не утверждаю, что кто-то из них лучше, а кто-то хуже, но я не думаю, что их следует рассматривать в одном ряду.

Андреа Фрейзер: Может быть, вопрос Роберта — «проиграли ли мы» из-за того, что недостаточно боролись, — стоит поставить по-другому: проиграли ли мы из-за того, что вообще начали бороться? Из-за того, что вступили в борьбу за аудиторию с популярной культурой, глянцевыми журналами, с коммерческим комплексом развлечений? Из-за того, что бросили силы на достижение ряда целей, которые определяются количественными критериями и стремлением к наглядности? Я не призываю к элитизму и обскурантизму, я призываю признать свершившийся исторический сдвиг. Прогрессивное стремление создать аудиторию для художественных музеев, в значительной мере подпитываемое и государственным финансированием в 1970-е годы, сыграло в этом огромную роль. Частные музеи, как и художники и кураторы, начали осознавать, что у них есть публика и обязательства перед обществом. Но когда в 1980-е и 1990-е годы госфинансирование уступило место финансированию со стороны корпораций, эта публика стала рынком, и музеи стали смотреть на свои общественные обязательства через призму профессиональных и институциональных нужд. Ими двигала главным образом необходимость в воспроизводстве институции посредством конкурентной борьбы и роста. Так искусство ради искусства заменилось ростом ради искусства, что само по себе зачастую было лишь неубедительным прикрытием идеи роста ради роста. В первую очередь мы должны задаться вопросом, зачем искусству, художникам или музеям широкая аудитория? Каким образом они привлекают эту аудиторию? Ответ на этот вопрос и должен стать основным ориентиром для художников, кураторов и критиков. Если дело лишь в увеличении спроса на нашу продукцию и услуги, то да, мы действительно проиграли, насколько я себе это представляю.

Хэл Фостер: В том, что говорит Роберт, есть один скользкий момент. Бодлер неоднозначно относился к публике Салона, для которой писал. Сегодня дела обстоят совершенно иначе. Многие критики открыто идентифицируются со своими читателями.

Андреа Фрейзер: В свете чего важно подумать не только о критике художественной практики, но и о критике как художественной практике.

Дэвид Джослит: Андреа, а как вы считаете, может ли художник вовсе не усваивать критическую практику? Искусство в наши дни включает в себя те или иные элементы критики, но я сейчас говорю именно об усвоении дискурсивной критической практики, созданной художественными критиками.

Андреа Фрейзер: Думаю, нет. Однако художники усваивают критику по-разному. Мой способ во многом определялся традициями концептуалистской и институциональной критики, а также популярностью критической теории в художественном мире в начале и середине 1980-х годов. Однако, как ни странно, мой способ освоения критики, сделавший из меня ярого «институционального критика», привел меня к довольно радикальной позиции: художественная критика не нужна вовсе. Наверное, поэтому нет ни одной монографии о моем творчестве. [Смеется.]

Джеймс Майер: Но вы определенно выиграли, поддержав критиков и художественную критику.

Андреа Фрейзер: Я этого не отрицаю. Я просто определяю рамки радикальной позиции, возникшей из усвоенного мною наследия концептуализма. Но я не согласна с Бенджамином в том, что это наследие было преимущественно атакой на вторичный дискурс как на еще один аспект институциональных рамок, — если я правильно поняла вашу мысль, Бенджамин. С моей точки зрения, оно было скорее критикой того, каким образом сами художники становятся частью механизмов абстрагирования и институциональной легитимации, предоставляя себя и свои работы в качестве «неартикулированных» объектов, требующих разъяснения и продвижения. Поэтому многие годы я придерживалась мнения, что художники сами должны нести ответственность за то, как они себя подают; что каталоги должны рассказывать не о художниках, а о замысле их проектов, и что там не должно быть биографий или статей о художниках, написанных независимыми авторами. Я действительно считаю, что такие вещи низводят каталоги до инструментов маркетинга. Но я не хочу сказать, что в каталогах не должно быть статей сторонних авторов о самих проектах.

Хелен Молсуорт: Я запуталась.

Андреа Фрейзер: Моя позиция исходит из представления, что разделение труда в художественном мире в основе своей является разделением труда по легитимации. Такое разделение труда необходимо, чтобы обеспечить веру в ценность произведения искусства, которая возникает благодаря независимым инвестициям или независимым суждениям. Они в той или иной степени воспринимаются как «возвышенные» по отношению к материальным аспектам этой ценности и «очищенные» от личных и профессиональных интересов всех, кто участвовал в создании произведения. Несмотря на то что понятие автономии критика, возможно, еще более несостоятельно, чем понятие автономии художника, оно играет, может быть, даже более важную роль в обеспечении веры в произведение искусства.

Хелен Молсуорт: Я все равно не понимаю. Есть целый корпус текстов Розалинд, посвященный ошибочности представлений о художническом замысле. А теперь, когда Андреа фактически говорит, что не должно быть статей о чем-либо, кроме замысла самого произведения, выходит, что последнее слово должно оставаться за художником. В таком случае как быть с идеей, что отчасти функция произведение искусства может заключаться в том, чтобы провоцировать обсуждение? Что случилось с нашей верой в то, что критика вписывает художественный объект в контекст и рассказывает о том, как он функционирует внутри большого дискурсивного поля из текстов, объектов и институций, а не просто развивает художественный замысел, намеченный художником? Куда делась вера в то, что можно обсуждать произведение отдельно от художника?

Андреа Фрейзер: Если я придерживаюсь позиции, что художественной критики быть не должно, то это, безусловно, не потому, что, по моему мнению, художник должен быть властелином своего мира. Ровно наоборот. В художественном мире, как и во всяком другом, разделение труда иерархически структурировано, однако эти иерархии не заданы раз и навсегда.

Исходя из позиции институциональной критики, я определяю критику как этическую практику саморефлексивной оценки того, как мы участвуем в воспроизводстве отношений господства — которые, как я считаю, включают в себя эксплуатацию монополии на компетентность и других форм институционализированного авторитета. И как художники могут злоупотреблять (и злоупотребляют) своим авторитетом, так же, я думаю, критики и кураторы могут и должны заниматься институциональной критикой. Так что, если хотите, моя позиция относительно ненужности художественной критики коренится в желании выровнять подобные иерархии; она основывается на представлении, что художники, критики и кураторы вместе работают над общим социальным и культурным проектом. Мне кажется, что именно так, например, Люси Липпард видела свою роль в концептуализме и движении женского искусства. Опираясь на свой опыт 1980-х годов, я полагаю, что так же понимал свою задачу и Брайан Уоллис, когда курировал выставку «Порченый товар» или редактировал книги центра искусств Dia Art Foundation вместе с Group Material и Мартой Рослер. И это были не книги о Group Material или Марте Рослер, они были посвящены культурной демократии и жилищному кризису.

Бенджамин Бухло: Но это очевидно устаревшая позиция, задним числом приобретающая ностальгическую, если не сказать сентиментальную, ценность. Та же Луиз Лолер уже двадцать лет настаивает, что художественные практики — это совместные проекты. И я думаю, сегодня мы понимаем, что, учитывая, как изменились институты и сфера культурного производства, довольно глупо говорить о каких-то совместных проектах — представьте, например: Джулиан Шнабель, я и кто-то еще...

Джордж Бейкер: Бросьте, Бенджамин. А как же ваше сотрудничество с Майклом Эшером или мое с Кристианом Филиппом Мюллером? Это и есть совместные проекты, и они продолжают действовать.

Бенджамин Бухло: Хорошо, я согласен, но разве это исключение дает нам право недооценивать общую ситуацию? Идея о том, что мы вовлечены в совместный проект, в условиях нынешнего распределения власти и разделения труда представляется мне колоссальной фальсификацией истории.

Андреа Фрейзер: Я никогда не говорила, что то, во что я верю, действительно имеет место. Я хотела бы, чтобы так было, и я верила, что обязана работать в этом направлении, чтобы создать несколько образцов, на которые можно будет ориентироваться.