Круглый стол: на руинах 2016 года

Накануне Нового года кураторы Алиса Савицкая и Валентин Дьяконов, художник Хаим Сокол, искусствовед Кирилл Алексеев и шеф-редактор «Артгида» Мария Кравцова встретились, чтобы обсудить травматичный для российского современного искусства и художественного сообщества 2016 год. «Артгид» благодарит музей «Гараж» и лично Алену Соловьеву за помощь в организации круглого стола.

Хаим |  Мария Кравцоваглавный редактор «Артгида» |  Кирилл |

Валентин Дьяконовкуратор отдела «Исследования» Музея современного искусства «Гараж» |  Алиса |

Мария Кравцова: В конце каждого года «Артгид» традиционно приглашает экспертов подвести итоги. Каждый год много всего происходит, появляются новые институции и люди, формируются новые тренды, на основе анализа текущих процессов мы можем (с осторожностью, конечно) делать какие-то прогнозы будущего. Но в этом году произошло несколько событий, которые стали полной неожиданностью для сообщества: многие институции прошли через радикальное перерождение. И, собственно, мы собрались, чтобы все это обсудить. Но перед тем как начать, я расскажу о собственных ощущениях от этого года. В 2016-м для меня закончились девяностые и нулевые. В этом году прекратили свое существование две институции, которые для меня символически маркировали эти десятилетия. Прежде всего я имею в виду Государственный центр современного искусства, который потерял свою самостоятельность. Появление ГЦСИ в 1990-е годы легитимизировало современное искусство на государственном уровне и таким образом отразило его новые амбиции. Современное искусство получило не только новый статус, но и государственную поддержку. У ГЦСИ было прекрасное будущее. Например, мало кто помнит, но ГЦСИ должен был не только развивать современное искусство в России, но и заниматься его репрезентацией на Западе — в частности, в 1990-е он отвечал за выставки в павильоне России на Венецианской биеннале. Но уже в начале 2000-х ГЦСИ отказался от этих амбиций, в его послужном списке меньше, чем хотелось бы нам, западных проектов. И вторая институция, о которой я говорю, — великий проект нулевых, большой проект для России, Московская биеннале современного искусства. На мой взгляд, эта история тоже закончилась. Да, появились люди, которые заявили о том, что готовы подхватить из слабеющих рук Иосифа Бакштейна знамя биеннале, но, на мой взгляд, то, что они в результате сделают (если сделают), будет иметь лишь косвенное отношение к тому проекту, который разворачивался на наших глазах в течение десяти лет. Это будет совсем другой проект. У биеннале в ее начале была очень конкретная цель— интеграция России в мировое художественное сообщество. И она не справилась с этой задачей, что стало понятно уже после открытия самой популярной у публики 3-й Московской биеннале под кураторством Жан-Юбера Мартена. Тогда стало ясно, что она обращается не urbi et orbi, а только к urbi — биеннале есть что сказать городу, но она ничего нового не может сказать миру. И в этой парадигме прошли все остальные редакции биеннале. В этом году Иосиф Бакштейн сложил с себя полномочия комиссара.

В нулевые и первой половине десятых в нашей стране сложились две параллельные культуры — назовем их «культура один» и «культура два»: культура государственная, частью которой был ГЦСИ, и культура частная, условно меценатская, в какой-то момент заявившая о себе не только крупными проектами, но и строительством. И, собственно, сегодня мы встречаемся в такой частной институции (участники круглого стола собрались в офисе Музея современного искусства «Гараж». — Артгид). Более того, в какой-то момент успехи «культуры два» стали влиять на государственную политику в сфере культуры. Я описала ситуацию, а теперь с вашей помощью хочу понять, как то, что случилось, повлияет на развитие художественной сферы в будущем, как это отразится на институтах и институциях.

Хаим Сокол: Мне кажется, что ГЦСИ олицетворял не государственную форму современного искусства, а некоторую иллюзию автономии под крылом государства. ГЦСИ сформировался как инициатива снизу кураторов и в первую очередь художников. В первый постсоветский период важен был сам факт признания современного искусства со стороны государства. Но границы этой автономии, участие художников или, шире, акторов — кураторов, культуртрегеров, которые были во все это вовлечены, — не были определены и осознаны ни ГЦСИ, ни сообществом. В результате ГЦСИ оформился в чудесную институцию, но из процесса принятия решений были в какой-то момент вытеснены сами художники, да и сотрудники, по большому счету, тоже, а ГЦСИ стал частью некоего бюрократического механизма. И, по сути, уничтожила ГЦСИ не какая-то злая воля, а само наше восприятие государственного как чего-то отдельного от нас. В этом есть и наша вина, просто потому, что художники сами абстрагируются от экономических и политических вопросов. По поводу частной сферы: сейчас мы имеем не столько меценатскую культуру, сколько то, что Бенджамин Бухло обозначил как корпоративную культуру, — спонсорство и контроль. Возникновение и усиление таких институций, как музей «Гараж» или фонд V—a–c, является частью процесса развития корпоративной культуры, которая, в свою очередь, является частью неолиберального режима существования. Поэтому не частные институции влияют на государственные, а общий неолиберальный дух все разворачивает в определенном направлении, и учреждения культуры или искусства начинают оцениваться по определенным параметрам.

М.К.: Таких параметров, по сути, два — посещаемость и медиавыхлоп.

Х.С.: Да, блокбастерность. И только частные, причем самые небедные институции в таком контексте могут позволить себе иметь исследовательский отдел, вести неспешную работу, которая не подразумевает мгновенной отдачи. В этом смысле Московская биеннале была гибридом первого и второго. Формально частной институцией, которая во многом опиралась на государственные деньги. Московская биеннале в духе 1990-х и нулевых была иллюзией буржуазной автономии, при которой современным искусством можно было заниматься, не оглядываясь ни на государство, ни на общий экономический и политический контекст. Биеннале, за исключением своей первой редакции, была инопланетным кораблем, который раз в два года приземлялся в Москве. И с каждым годом этот корабль становился все более непонятным и чужеродным. Но логике современных изменений надо соответствовать, биеннале должна измениться — если это частная институция, она должна работать, соответствовать принципам частных институций, если это госпроект — то и развиваться он должен в соответствии с принципами госпроекта. При этом сегодня слово «государственный» звучит совсем иначе, чем в 2007 или даже в 2009 году.

М.К.: Я забыла сказать еще вот что: оплакивая смерть ГЦСИ, мы фактически отожествляем эту институцию с ее московским офисом, забывая, что ГЦСИ — эта общероссийская сеть, и говоря о смерти ГЦСИ, мы по сути забываем о людях, которые работают в филиалах в Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге и в других городах. У каждой институции есть уставные документы, здания, проекты, но институции — это прежде всего люди, и без них здания — просто коробки, а уставные документы и планы — просто бумажки. Как я понимаю, новое руководство РОСИЗО, амбиции которого распространяются не только на изобразительное искусство, но и на другие сферы культуры, собирается перестроить нашу культуру в соответствии с принципами госкорпорации. Меня это не особо радует, но сегодня я хочу говорить о наших коллегах, которые до сих пор работают в ГЦСИ, и пока они работают, ГЦСИ, может, и находится в реанимации, но еще не умер.

Алиса Савицкая: Во-первых, в нашей культурной политике существуют два критерия — деньги и метры. И любой кейс, по крайней мере, в государственном секторе или в поле условного частно-государственного партнерства, измеряется деньгами и метрами. Мы можем продолжать обсуждать слабые стороны художественной стратегии московского ГЦСИ, но должны понимать, что причины произошедших изменений находятся в другой плоскости. Второй момент — это нарастающий экономический кризис. Деньги и ресурсы в стране заканчиваются, и то, что еще осталось, сейчас перераспределяется и оптимизируется. В этой ситуации не остается места чисто творческим, идеалистическим вопросам, в зоне риска может оказаться любая институция, и в том числе даже самые образцовые филиалы ГЦСИ. Мы делаем блестящие проекты, работаем с самыми разными кураторами и художниками, мы не выключаемся из художественного процесса в некую институциональную автономию. Мы — хорошие партнеры и верные друзья для всех, с кем сотрудничаем. Все люди, с которыми мы когда-либо работали, так или иначе повлияли на нашу стратегию, тактику, на принятие отдельных решений. Но, помимо нашей творческой активности, есть экономическая реальность и реальность государственной экономики.

В истории с Московской биеннале уместен сегодня тот же вопрос: где там деньги и где метры. Возможно, не реально существующие деньги и физически присутствующие метры, но потенциальная возможность их появления. Есть какая-то неизвестная нам точка, где биеннале «переводится» на язык экономики, который мы не хотим изучать и который мы изо всех сил игнорировали все эти годы, хотя наше государство разговаривает именно на нем.

Х.С.: В этом как раз и проявляется иллюзорность автономии, в которой мы пребывали с 1990-х годов. И сейчас, когда все начало рушиться, оказалось, что наше сообщество безголосое — вернее, оно высказывается исключительно в «Фейсбуке» и на таких обсуждениях, как сегодня. Мы не можем сейчас ничего не только заявить, но и сделать. Мы можем артикулировать, анализировать, частично слиться в большие институции, внутри которых сможем продолжить работу, но не можем сделать ничего против разрушения.

Кирилл Алексеев: Несколько лет назад я беседовал с Владимиром Немухиным, и он сказал, что в «Бульдозерной выставке» никто не хотел участвовать. У всех были покупатели-иностранцы, и светиться перед КГБ никому не хотелось. Но художники понимали, что они уже не могут поступить иначе. Что пришло время выйти всей этой «кружковщиной», как говорил Горький в начале XX века, объединиться. Молчать больше было нельзя. А сейчас мы живем в замечательной ситуации, ничего не замечая. Я в последнее время очень внимательно отношусь к сербскому политическому активизму — в Сербии огромное количество людей, которые реагируют на каждое действие государства, даже на какие-то малозначительные вещи. А мы все живем в какой-то параллельной реальности, а потом, когда нас начинают лупить, очень удивляемся. И мы действительно в какой-то момент подумали, что сообщество независимо и что все, что происходит в стране, происходит отдельно от нас. Но все взаимосвязано. И когда мы сталкиваемся с реальностью, это больно, это неприятно.

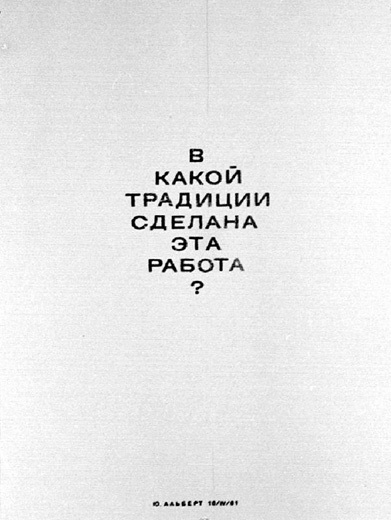

Валентин Дьяконов: Мне, в свою очередь, хотелось бы выделить две вещи. Наш разговор все еще не идет к содержанию. И я должен сказать, что это не случайно. Я думаю, что в принципе такого рода общий интеллигентский пессимизм, который мы готовы демонстрировать, — а именно то, что мы не можем правильно общаться и правильно реагировать на конкретные обстоятельства, — он оправдан. Ключ к тому, что же нам делать, не обязательно лежит в словах Алисы о языке государства, о языке метров и денег. Но, как она правильно заметила, мы на этом языке разговаривать не готовы, мы на нем разговаривать не хотим и любые разговоры на этом языке предпочитаем вести, цитируя переводы левых мыслителей ХХ века из Великобритании, Англии и Америки. При этом мы совершенно не замечаем того момента, что экономики все-таки как-то ограничены. Еще один вопрос, который меня очень тревожит, касается обозначенного Машей Кравцовой разделения на «культуру один» и «культуру два». Это страшное разделение. Описанные Владимиром Паперным «культура один» и «культура два» имели совершенно другой смысл. И люди, которые использовали эту терминологию (таким человеком, например, был Марат Гельман [признан иноагентом Министерством юстиции РФ, включен в список террористов и экстремистов]), довольно плохо кончили, потому что не умели этой терминологией пользоваться. Я совершенно не вижу той динамики, о которой здесь говорилось. Как влияют частные институции на государственные? Это несравнимые вещи. У частных и государственных институций абсолютно разные цели по отношению к культурному полю и культурному ландшафту страны. Частная институция вольна делать все что угодно. Частная институция вольна адаптировать западных художников под российские аудитории, как это делает «Гараж». Частная институция вольна вкладывать огромные деньги в продюсерскую деятельность относительно индивидуальных имен, как это делает фонд V—a–c. А государственная институция не может себе позволить такой прекрасной творческой активности. Государственная институция должна быть вписана в локальный контекст, она должна работать с местной документацией, с теми позициями относительно денег и метров, которые у нас в стране объективно существуют, а не описываются через любые термины, включая неолиберализм. И нам надо действительно думать о том, как локализовать этот язык в нашей повседневной практике, как на нем научиться говорить. Можно, конечно, порассуждать о том, почему что-то получилось, скажем, у «Гаража», а вот у ГЦСИ не получилось. Но вообще-то два этих опыта нельзя сравнивать, потому за ними стоят очень разные метры и очень разные деньги. И, в частности, содержание, которое продюсируется «Гаражом», и то, что продюсируется ГЦСИ, — они тоже зависят от бюджета. Потому что содержание можно спродюсировать. Вещь приехала на выставку или не приехала. Приехала. А почему? Потому что логистика была оплачена не государственными деньгами. Вещь не приехала. Почему? Потому что проект делался на государственные деньги. Это часть социальной политики. И да, содержательно мы можем поговорить о том, что тот образ социальной политики в области искусства, который предлагает нам обновленный РОСИЗО, нас не устраивает. Мы можем поговорить об этом содержании и сказать, что это содержание недостаточно для того, чтобы соответствовать каким-то стандартам. А можем поговорить еще о том, что социальная политика принципиально должна быть иной. Мы вообще не должны сравнивать то, что делает РОСИЗО, с тем, что делал ГЦСИ. Это вообще несравнимые вещи.

Х.С.: Валентин, обсуждая случившееся в той логике, которую вы предлагаете, мы как раз и попадаем в те ловушки, которые нам ставит нынешняя ситуация. Мы начинаем рассуждать о культуре и об искусстве в категориях экономики. И это и есть тот самый неолиберализм, который вы с некоторой иронией мне вернули. Именно он диктует подобное направление нашей беседы. Но культура как таковая не должна измеряться ни в метрах, ни в деньгах. Это то, что нам сейчас навязывают, поэтому большую часть ответственности мы передаем частным институциям, которые, с одной стороны, действительно вольны делать всё, а с другой — у них есть как бы своя логика, своя внутренняя повестка, которая, если мы вдумаемся, не такая уж свободная и не совершенно открытая.

М.К.: Более того, в ста процентах случаев закрытая.

Х.С.: И это очень сильно ударило по художественной жизни, потому что, например, происходит стремительная пролетаризация художников, и свидетельством этому является, например, всеобщая ставка на молодых. В этом году после вручения премии Кандинского мы можем сказать, что, действительно, не коммунизм — это молодость мира, а капитализм. И этому есть как минимум три причины. Первая — в той биополитической реальности, в которой мы находимся, молодое тело предпочтительнее старого. В любой корпорации сотрудник в возрасте 25 лет предпочтительнее того, которому за 35. Вторая — выстраиваются определенные иерархии, внутри которых молодыми легче управлять, ведь их много, они голодные, они горячие и они согласны на всё. Третья — несмотря на кризис, парадоксальным образом интенсивность культурной жизни увеличивается, пропагандистско-развлекательную машину нужно обслуживать, требуется молодая кровь. Все время какие-то выставки, причем выставки большие. В связи со всем этим мы должны сейчас больше говорить о трудовых правах сотрудников культуры и о положении культуры в целом. Но пока мы не обрели навыков ни организации, ни объединения, ни солидарности. И каждый действует сам по себе. Это не ожидание милости и не интеллигентское нытье, а некая констатация факта в надежде, что мы еще сумеем это как-то исправить. Если мы говорим об автономии, то автономия подразумевает все-таки активную позицию, на мой взгляд, а не уход в какие-то свои эмпиреи.

К.А.: У меня на самом деле вся надежда на рынок, потому что он один раз уже спас русское искусство. Я думаю, что у нас все произойдет, как произошло в начале ХХ века на Западе. Крупные коллекционеры антиквариата стали приобретать современное искусство и вешать его в интерьерах рядом с голландцами, например. Мы сейчас видим очень похожую тенденцию в музеях, которые все больше интегрируют в свою историческую экспозицию современное искусство. В качестве примера приведу Эрмитаж, где сейчас идет выставка Яна Фабра. Да, у нас есть музеи, есть частные институции, в которых есть коллекции и исследовательские отделы. Но рынка современного искусства у нас нет. Потому что у нас нет (вернее, очень мало) художественной критики. В антиквариате существует институт экспертизы, которая определяет рынок. В современно искусстве роль экспертизы выполняют художественные критики. Именно они формируют интерес к автору, проблематику и, как следствие, — ценообразование. Если об авторе никто не пишет, то маловероятно, что он будет что-то стоить. И как только мы увидим подъем интереса к художественной критике, когда писать об искусстве станет модно…

М.К.: Кирилл затронул важную проблему. Я согласна, что хотя критика сегодня профессиональнее той, что была десять и пятнадцать лет назад, критиков меньше, чем было десять и пятнадцать лет назад. Когда десять лет назад начали плодиться новые институции, например, частные фонды, много говорилось о том, что институций стало много, а художников мало, не хватает их на всех. В какой-то момент на художественную сцену вышло новое поколение художников, и проблема вроде бы решилась естественным путем. Более того, появилось очень много образовательных программ, направленных на художников, кураторов, менеджеров, то есть на те кадры, которые должны были обслуживать все эти новые институции. И тем не менее мы стоим на пороге кризиса кадров. И это касается не только критики — экономика критики мизерабельна, делая выбор в пользу критики, ты автоматически делаешь выбор в пользу даже не то что скромной, а почти нищенской жизни, просто потому, что критика сейчас востребована только в специализированных изданиях, у которых нет ни денег, ничего. Это касается всей сферы искусства и культуры, вплоть до того, что нас нет достаточного количества потенциальных руководителей культурных учреждений.

В.Д.: Я вовсе не призываю говорить исключительно на языке денег и метров. Но я призываю его постоянно учитывать, потому что когда мы говорим о смыслах и о значении, мы очень сильно заговариваемся. И в случае денег и метров, относящихся к государству, надо говорить о том, как эти деньги и метры служат общественному благу, и о том, что такое общественное благо. Когда-то для огромной армии советских художников события начала 1930-х послужили мощнейшим общественным благом, потому что разогнали все индивидуальные красивые компании и сделали из них один большой Союз художников. Правда, вход в эту элиту тщательно фильтровался. Но тогда совокупность ресурсов, отданных на этот вот всеобщий прекрасный союз, многим казалась громадным общественным благом. Николай Пунин писал в своих дневниках, что наконец-то вся эта кружковость, с ее вечными скандалами и голодом, сойдет на нет. Все будут под единым крылом единого союза! Что из этого вышло, мы знаем: были люди, которые под этим крылом чувствовали себя очень неплохо, а были те, кто, даже написав десяток портретов Сталина, так не переходили из кандидатов в члены СХ, просто потому, что это был тупо вопрос денег и метров. Вы мне сейчас скажете: а зачем мы вспоминаем эти преданья старины глубокой? А затем, что РОСИЗО сегодня, на мой взгляд, движется примерно в эту же сторону.

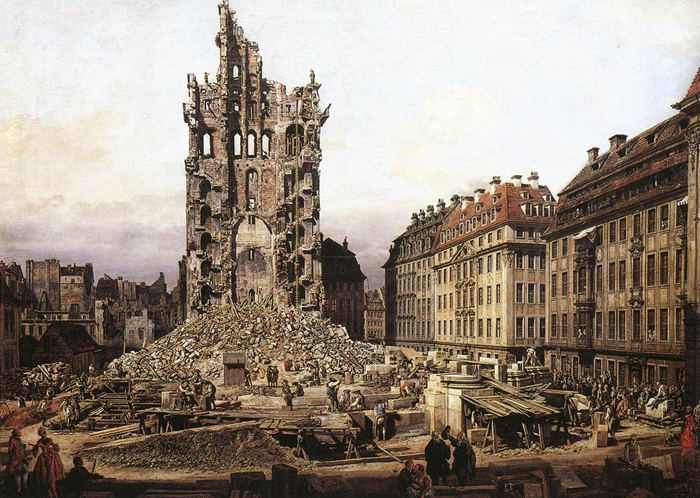

Х.С.: Это все звенья одной цепи. Мы живем на руинах. Это некая политико-экономическая ситуация, начавшаяся в 1990-х и развивающаяся в этой логике. То, что мы имеем, вполне закономерно. Это часть комплексной проблемы, когда финансирование, например, научно-критической деятельности, которая раньше происходила в университетах, государство в какой-то момент спихнуло в частные руки. В каком жалком положении находится современная российская академия, в том числе искусствознание…

В.Д.: Хаим, мы живем, в случае искусствоведения и критики, на руинах советского времени, где про большинство интересных художников можно было писать тексты, но нельзя было их публиковать и получать за них деньги. 1990-е с их экономической спецификой, безусловно, повлияли на искусствоведческую науку, но только эта искусствоведческая наука про современное искусство не писала ни в 1960-е, ни в 1970-е, вообще никогда. Такой художник, как Хаим Сокол, в 1970-е годы для нее если бы и существовал, то исключительно как повод для фельетона, опубликованный в подвале «Правды». Так что не надо демонизировать 1990-е, надо смотреть на советские тексты в целом, и в них нет никакого нонконформизма.

Х.C.: Если вернуться к тому, с чего мы начали, — к проблеме кадров, — то мы опять упремся в экономическую политику государства. Статус институциональных работников культуры низшего и среднего звена чрезвычайно низок, и это, в том числе, выражается в мизерных зарплатах. Именно поэтому выпускники университетов не стремятся идти работать в культурные институции.

К.А.: Это не так. Я работал в отделе новейших течений Третьяковской галереи, и когда открывалась какая-то вакансия на четверть ставки, выстраивалась целая очередь. Интерес, безусловно, был.

М.К.: Становясь сотрудником хорошей институции вроде Третьяковской галереи или Пушкинского музея, ты приобретаешь статус, который, при удачном стечении обстоятельств и личной активности, можешь капитализировать.

К.А.: Кстати, работать в ГЦСИ тоже было престижно. Поэтому я считаю, что роль государственных институций в культурной сфере очень велика, в том числе для молодежи, получившей гуманитарное образование. Я полтора года работал на петербуржской таможне, ждал, когда откроется вакансия в государственной институции, и чтобы ее получить, был готов если не на все, то на многое. Я бредил Музеем Востока. И сейчас, я думаю, ситуация более отчаянная: амбициозных людей стало больше, а рабочих мест меньше. И конкуренция сейчас больше, на самом деле. И думаю, что только вот этим энтузиазмом мы можем что-то исправить. В искусстве всегда побеждают фанатики. Если нет денег, нет помещения, вообще ничего нет — в профессии остаются самые преданные, готовые работать за идею люди. И вот они-то и зажгут ту свечу, которая осветит не только себя, но и все вокруг.

М.К.: Можем ли мы сейчас попытаться спрогнозировать, что будет дальше с нашей сферой?

А.C.: Мне кажется, что делать прогнозы сегодня сложно. Есть ощущение, что не только мы в своей сфере, но и институты власти на уровне общегосударственной политики не вполне понимают, что будет дальше, после президентских выборов 2018 года. Поэтому делать долгосрочные прогнозы относительно будущего государственных институций сейчас практически невозможно. В частных институциях ситуация немного иная, хотя общеполитический климат и экономический контекст тоже на них влияют. В этой зыбкой ситуации мне очень хотелось бы, чтобы в нас проснулась ответственность друг за друга. Мы не сообщество в полном смысле слова, это надо признать. Мы не можем выступать единым фронтом, транслировать общие для всех позиции. Тем не менее мы представляем собой нечто целое, внутри которого есть вполне определенные модели поведения, механизмы коммуникации, способы влияния. На мой взгляд, ключевую роль внутри этого целого играет личная ответственность каждого из нас за свою микротерриторию, за ее включенность в общие культурные процессы, за ее влияние на других участников. И мне кажется, что ближайшие два года мы потратим на укрепление этих микросвязей, микроответственностей друг перед другом и друг за друга.

К.А.: Алиса очень правильно заметила про микросвязи и микроответственность — это наше будущее. К тому же в нашей сфере останутся те, кто имеет бескорыстный к ней интерес. А то, что нас в ближайшее время станет в разы меньше, — это точно.

В.Д.: Мне кажется, надо все время напоминать самим себе о громадной пользе, которую мы приносим обществу, потому что искусство, современное или нет, играет огромную роль в создании микросвязей в целом — не только внутри сообщества, — в артикуляции эмоций, в суммировании повседневного и уникального опыта. И надо дальше работать над тем, чтобы художественные высказывания, которые нам близки, показывались и описывались максимально точно, уважительно и красиво. И к правильному пожеланию Алисы по поводу общности осталось только добавить простую концептуально, но многотрудную практически вещь: всегда учитывать прецеденты, уважать труд коллег, осмыслять их опыт — только это даст нам силы противостоять очередным попыткам начать все с нуля в нашей сфере. Нельзя допускать ситуации, когда приходят люди и говорят: «Раньше ничего не было, а сейчас будет». Мы и сами часто страдаем таким нигилизмом, с ним надо беспощадно расправиться в новом году. Ни на каких руинах мы не живем — сделано многое, осталось это ценить и наращивать.

Х.С.: А я думаю, что ничего существенно не поменяется в ближайшие года два. Те тенденции, которые наметились в 2016 году, будут усугубляться в 2017-м. А именно, ответственность частных институций в области современного искусства будет расширяться, государственных — сокращаться или, скажем так, трансформироваться. Официальная линия требует некоей лояльности, и эту присягу принесут некоторые художники и кураторы, что мы уже видим по некоторым выставкам РОСИЗО. Оставшаяся часть художников примкнет к частным институциям, а институционально непригодные или институционально безнадежные художники будут существовать в подвально-чердачной зоне невидимости, что, собственно, уже происходит. Что касается какого-то жеста солидарности, я, например, мечтаю (пусть это вызовет у всех улыбку или иронию) хотя бы об однодневной всеобщей забастовке: не производить ничего — ни художественной продукции, ни художественного контента ни в Волго-Вятском филиале ГЦСИ, ни в «Гараже», ни даже у себя в мастерской…

В.Д.: И никто этого жеста, скорее всего, не заметит…

Х.С.: Ну если все правильно организовать, и забастовку не на один день, а на месяц, например, — заметят. Всё закрыть. Художники говорят «не выставляемся», кураторы — «не выставляем», критики — «не пишем»…

А.С.: ...и начинается новая счастливая жизнь без современного искусства.