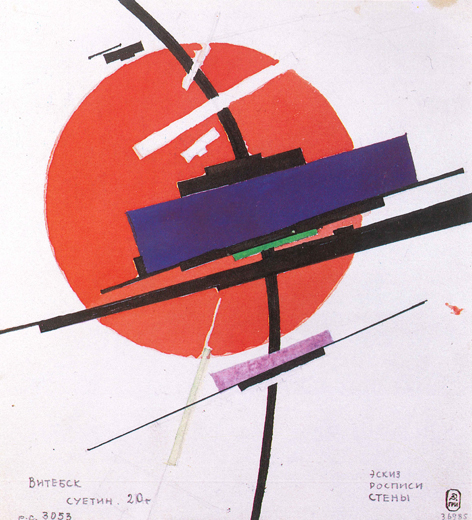

Нина Суетина: «В Нью-Йорке я как будто попала в мир Малевича»

Нина Николаевна Суетина — архитектор, дочь художников Николая Суетина и Анны Лепорской, самых близких и преданных учеников Казимира Малевича. Сейчас ей под восемьдесят, но она до сих пор бодра и продолжает работать в созданном ею в Санкт-Петербурге архитектурном бюро. Об отце, о родной и приемной матери, о собственной архитектурной карьере и о судьбе архива Суетина она рассказала Анне Матвеевой и Глебу Ершову специально для журнала GARAGE Russia № 6. С любезного разрешения редакции GARAGE Russia «Артгид» с гордостью представляет это интервью своим читателям.

Нина Суетина. Июль 2015. Фото: Дмитрий Шубин

Нина Суетина. Июль 2015. Фото: Дмитрий Шубин

GARAGE: Вы родились перед войной. Как прошли ваши первые годы жизни, которые пришлись на Великую Отечественную?

Нина Суетина: Союз художников вывез всех детей с мамами в Башкирию, в город Стерлитамак. Там погибла моя родная мама, Сара Абрамовна Каменецкая. Мама была переводчицей с английского языка: видимо, папа с ней познакомился на каком-то приеме, где она обслуживала какую-то делегацию. Говорят, она была очень красива, — а он любил красивых женщин. После войны мы с бабушкой и дедушкой возвратились в Москву, а потом папа забрал меня сюда, в Ленинград, и Анна Александровна Лепорская (жена Николая Суетина. — Артгид) стала моей второй мамой.

G.: Вы считаете Николая Михайловича Суетина своим учителем?

Н.С.: Папа умер, когда мне было 15 лет, поэтому он не смог передать мне то, что мог бы, но Анна Александровна дала мне очень много в смысле искусства и отношения к нему, — она ведь тоже была ученицей и помощницей Малевича. Того, что она мне дала, не имели те студенты, с которыми я училась, и сейчас это мало кто имеет. Когда я начала профессионально работать после института, я всегда советовалась с Анной Александровной, показывала свои проекты. Однажды я к ней пришла и говорю: «У меня ничего не получается, что ни рисую — все не так». Она мне: «А ты переверни вверх ногами!» Я пошла домой, перевернула вверх ногами, и все получилось — я посмотрела по-другому на эту задачу. То был мой первый проект, взявший первую премию на конкурсе нового здания для института «Промстройинвест», в котором я потом проработала десять лет. Слова Анны Александровны стали для меня уроком, который помогал и помогает всю жизнь. У нас ведь архитекторы считают, что сделал один вариант — и достаточно, а может быть еще тысяча вариантов.

G.: Как вы решили стать архитектором?

Н.С.: Я мечтала быть археологом, но Евгений Львович Шварц (известный драматург и сценарист. — Артгид), друг нашей семьи, мне сказал: «Ты с ума сошла? Уже все открыли!» Анна Александровна пестовала сына Ильи Григорьевича Чашника, тоже Илью, который потом стал моим мужем, а он учился в ЛИСИ (Ленинградский инженерно-строительный институт. —Артгид), приносил Анне Александровне свои проекты, и как-то я увидела нарисованный им дом. Я: «А как это так? Я тоже так хочу!» А он мне: «Вот, будешь учиться, тоже нарисуешь». В то время женщин почти не принимали на архитектурный факультет, архитектура считалась мужской профессией. Нужно было много сдавать, на экзамене по рисунку Зевса рисовать, а я до этого не очень хорошо рисовала, особенно Зевса. Рисунок преподавал великолепный художник Василий Васильевич Ушаков. После экзамена мама ему позвонила: «Как она нарисовала?» Он: «Ну… три с плюсом или четыре с минусом…». Она: «Естественно, надо поставить четыре с минусом!» Благодаря этой «четверке» я поступила. Из пятидесяти человек у нас было только десять девушек. И потом Василий Васильевич всегда говорил: «Как я счастлив, что тогда поставил четверку». Так я стала архитектором, работаю уже пятьдесят лет и очень эту специальность люблю, но, как говорят, «бодливой корове бог рог не дает», и я считаю, что моя жизнь в архитектуре прошла мимо: хотя я много построила, в том числе и в Петербурге, я не могу даже этим гордиться — мои здания уже по-наглому изуродовали. Я считаю, что нынешние проблемы со зрением у меня именно оттого, что я не могу спокойно видеть то уродство, которое строится сейчас в Петербурге.

Когда я попала впервые во Францию и в Америку в 1990-е, я поняла, как много я потеряла. Я увидела, что бы я могла делать, чего не сделала в жизни.

G.: Родители рассказывали вам о Малевиче, о его круге, о том, как с ним работалось?

Н.С.: Анна Александровна вообще мало чего рассказывала. Но за год до ее смерти я сумела вытащить из нее и записать воспоминания. Она ведь после своей персональной выставки в 1979 году слегла и почти три года была прикована к постели, многое забывала, в последний год никого не узнавала — она умирала тяжело. Но хотя она уже многое забывала, мне удалось записать ее воспоминания, хотя уже и обрывочные. Я в основном интересовалась, как она познакомилась с моим папой. Она говорит: «Я пришла в Институт художественной культуры, и там все говорят: “ Вон Суетин пошел! Вон Малевич!” Мне, — говорит, — было очень интересно, кто же такой этот Суетин». Увидела его — и влюбилась, хотя она тогда уже была замужем за Константином Рождественским! Развелась и вышла замуж за папу. Рождественский даже хотел стреляться. Папа победил.

G.: Николай Михайлович ведь умер достаточно молодым, вы были еще подростком?

Н.С.: Он умер в 56 лет. Сердце. Понимаете, прожить такую жизнь, как они прожили, пережить блокаду… Когда у меня что-то плохо, я думаю: «А когда вода замерзла везде, с неба падают бомбы, холод адский, люди варили кожаные ремни и ели — вот это страшно даже представить. У меня еще все хорошо». Анна Александровна, по сути, в блокаду и спасла папу. Они работали, оформляли стенды, «окна ТАСС» — это спасало их от смерти.

Я каждый раз перевожу это все на себя, на свою жизнь, и думаю: как они вообще выдержали? Ведь это все началось с 1935 года, с гонений на авангардистов после смерти Малевича, да и до того они делали всё вплоть до дизайна этикеток, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Анна Александровна рассказывала, как сама вязала себе тапочки. Она мне говорила: «Купи себе туфли». Я ей: «В наших магазинах ничего нет». — «Как нет? Полно!» — «Но мне там ничего не нравится». — «Вот! Мы ходили в вязаных тапочках, и все было хорошо, а тебе, значит, не годится!»

G.: Как вашему отцу работалось после войны, в эпоху победившего социалистического реализма? Он пытался продолжать авангардную линию, хотя бы «в стол», для себя?

Н.С.: Конечно, никакого больше супрематизма! Гонения на авангардистов начались в 1935 году после смерти Малевича. Тогда даже упоминание о Малевиче было подсудным делом! Я никогда не забуду, как Анна Александровна где-то в конце 1950-х поехала на съезд художников, встретилась там с Рождественским, а он боялся к ней даже подойти, чтобы никто даже не подумал, что они знакомы.

Очень плохо работалось Суетину после войны. Он работал на Ломоносовском фарфоровом заводе. У меня сохранились его доклады — в честь съезда такого-то, на собрании таком-то: он ведь был главным художником завода, это была уже официальная должность, он за все нес ответственность. Они делали гигантскую вазу к 70-летию Сталина, например. А потом, собственно, когда умер Сталин, он был обязан поехать в Москву. На заводе был сделан похоронный венок вот такой [показывает рукой над столом] высоты из фарфоровых роз, он повез его в Москву, — а наутро нам позвонили и сообщили, что в Москве у него случился инфаркт. Его положили в Кремлевскую больницу, там он лежал почти год, потом его перевезли в Ленинград, и через два месяца он умер. Это напряжение стало для него чрезмерным испытанием, да и блокада просто так не прошла.

G.: Пишут, что мастерская Суетина на Пионерской улице в Ленинграде после его смерти была разгромлена, и хранившиеся там работы утрачены. Что на самом деле произошло с мастерской?

Н.С.: Там все не так, как говорят! У папы была другая женщина, которая с ним там жила. Когда он умер, она позвала своих друзей, и они забрали почти все крупные работы. Нам остались только эскизы, графика (они не понимали, что это ценно) и одна большая, последняя папина работа, женский портрет. Я примерно знаю судьбу этих вещей: она сама не понимала их ценности, а тот художник, которому она их отдала, прекрасно понимал, но не имел возможности их реализовать, зато его сын потом вывез это все в Финляндию и там великолепно продавал. Сейчас иногда приходят и приносят мне работы: «Подпишите, что это Суетин». Историю этих работ мне рассказывают совершенно нелепую, подделок много. В Америке мне показали одну работу с подписью, я смотрю — вроде бы да, Суетин, и подписала экспертизу, а потом оказалось, что это фальшивка, так что теперь я более осторожна.

G.: Был ли какой-то каталог, по которому можно было отследить подлинные работы Суетина?

Н.С.: Какой каталог, о чем вы говорите? Естественно, у папы не было даже списка. Потом Анна Александровна собрала то, что осталось в мастерской, и перевезла к себе. Если работы, например, Чашника лежали просто в диване, — конечно, никому это не было нужно.

G.: А когда возник первый интерес к творчеству ваших родителей?

Н.С.: Интерес к творчеству Суетина впервые возник в 1960-е. Первыми стали приезжать чехословацкие журналисты, была огромная статья о папе в журнале Výtvarné Umenie, потом стали приезжать уже французы и прочие, и я тут стала стараться от этого отодвинуться — все тоже превращалось в какую-то спекуляцию.

G.: К вам сейчас приходят коллекционеры, просят продать работы из семейного архива?

Н.С.: Да, приходят, но ведь я не афиширую, что у меня что-то есть. Их интересуют цветные лубочные картинки. А от папы ничего цветного не осталось, а графика их не интересует, они в этом ничего не понимают и продать этого не могут, — потому что тем, кто покупает, графика тоже на фиг не нужна. Интересуются только специалисты, которых тоже осталось очень мало.

G.: А работы вашей приемной матери, Анны Александровны Лепорской?

Н.С.: После меня нет наследников, которые что-то в этом бы понимали. Поэтому, хотя работ Анны Александровны у меня было много, часть я сразу после ее смерти отдала в Третьяковскую галерею, часть в Русский музей, а остальное (в основном, множество хороших акварелей) я дарила друзьям, а частично продавала, потому что считала, что лучше я продам эти вещи сама и буду знать, где они теперь хранятся, чем потом после меня их просто выбросят на помойку. Весь ее белый фарфор остался и находится у меня. Еще у меня сейчас остались совсем поздние работы, сделанные уже, например, фломастером, и я беспокоюсь, что их тоже выбросят — они ведь сейчас никому не нужны. Была огромная выставка Лепорской в 1979 году у нас в Ленинграде, в Союзе художников — выставка фарфора… Живописи там было мало, потому что комиссия перед выставкой потребовала снять обнаженную натуру и еще много чего. Фарфор там был великолепно представлен. Была уже в 2000-е выставка ее работ на «Винзаводе» в Москве, в галерее «ПРОУН». Выставку Суетина они тоже делали, их прекрасно сделала Марина Лошак.

G.: Скажите, а остались ли какие-то материалы от Всемирной выставки в Париже 1937 года и от Музея обороны и блокады Ленинграда, которые оформлял Суетин?

Н.С.: От Всемирной выставки и от Музея блокады осталось очень немного: в 1949 году был разгром Музея блокады, все боялись обысков и арестов. Арестовали директора музея Льва Ракова — после этого должны были арестовать Суетина, поэтому Суетин ждал, когда за ним придут. Я потому и сова, что у нас вся жизнь была ночью, а не днем: боялись, что ночью придут, и не спали, боясь попасть врасплох. Все жили ночью. Все материалы, что остались, я давала в книгу Русского музея о Суетине (Василий Ракитин. Николай Михайлович Суетин. М.: RA, Palace Editions, 1998. — Артгид), они там воспроизведены. Но их очень мало. Родители уничтожали всё.

G.: То, что могила Малевича утрачена, стало известно недавно?

Н.С.: Почему? Это сразу было известно. Анна Александровна знала об этом с самого начала войны. Просто тогда к этому не было никакого интереса — ну утеряна и утеряна, подумаешь. Малевич был похоронен в поле, под дубом, а самого этого поля уже давно не осталось. Поэтому если сейчас говорят: «Вот, нашли место, где похоронен Малевич», — это все фуфло. Профанация. Скоро Малевича на этикетках будут рисовать — это уже настолько превратилось в политику, что я на все это смотрю очень подозрительно.

G.: Вы завещали весь архив Суетина и Лепорской Русскому музею?

Н.С.: Ну… я еще думаю, куда его отдать. Потому что сейчас проблема очень большая с тем, как что хранится в музеях: многое исчезает, я очень от этого мучаюсь. Помните, была целая история с работами Филонова в Русском музее, когда оригиналы подменялись фальшивками? Сейчас тоже скандал с картиной Бориса Григорьева. Так что я еще подумаю. Но работы Суетина есть сейчас и в Русском музее, и в Третьяковской галерее.

G.: Рассматриваете ли вы супрематизм как основу языка современной архитектуры? Повлиял ли он на вашу собственную архитектурную практику?

Н.С.: Абсолютно! Весь мир сейчас на этом живет. Когда я в первый раз попала в Нью-Йорк с его стеклянными небоскребами, я как будто попала в мир Малевича. У нас, к сожалению, еще не все это не понимают, ведущие петербургские архитекторы говорят: «Малевич? Это же давно устарело!», — а я отвечаю: «Дорогой, мне тебя очень жалко!» На выставках я не вижу ничего нового, что перевернуло бы тот пласт, который был создан супрематистами. Нового еще ничего не создано.

Когда я попала в Лондон... Есть такая архитектор Заха Хадид, в 2012-м или 2013 году я получила от нее личное приглашение. Я и познакомилась-то с ней потому, что она продекларировала, что в основе ее архитектуры лежит Малевич, что она его последовательница. Если бы мне было лет на двадцать меньше, я бы с удовольствием с ней поработала и пообщалась. Но тогда этого не было, однако мне было очень интересно увидеть вживую, как там работают архитекторы. Я месяц у нее проработала. У нее был длинный стол, метров десять в длину и полтора в ширину, и вдоль стола сидели сотрудники, у каждого был компьютер, и меня тоже посадили в этот ряд. Мы общались, они рассказывали мне, как происходит работа. Это не наше раздолье, когда у каждого свое рабочее место.

G.: В Эрмитаже как раз проходит выставка Захи Хадид, вы были на ней? (интервью было записано летом 2015 года. — Артгид)

Н.С.: Я получила приглашение на эту выставку, но когда я пришла, то поняла, что из-за слабого зрения ничего не вижу: там темно, освещение приглушено, мне пришлось уйти. Но я оставила Хадид книгу о папе, и она прислала мне письмо с благодарностью и подарила каталог.

G.: Мы сидим с вами в офисе архитектурной фирмы «Руст», в которой вы — главный архитектор. Вы сейчас занимаетесь преимущественно архитектурой?

Н.С.: Мою фирму я сейчас обанкротила. Работы абсолютно нету, сотрудники, которые у меня были, не в состоянии держаться на том уровне, который мне нужен. Сейчас у архитекторов очень низкий уровень: они не создатели, они проектировщики и делают все по стандартам.

Я сейчас с вами разговариваю, а вообще у меня нет людей, с кем я просто могла бы поговорить. Я говорю только с теми, кто специально приезжает, чтобы поговорить на эти темы, а так сегодня никого это не интересует и никому не нужно. Посмотрите: Петербург построен из одинаковых железобетонных коробок, фасады разбиты с одинаковым модулем что по вертикали, что по горизонтали, будь то высота в семь этажей или в двадцать. Так мы сейчас проектируем, а мне не хочется делать сараи — жалко времени. Я занимаюсь архивами своей семьи, потому что если этого не сделать, — это погибнет. Когда-нибудь, если земля будет продолжать двигаться, это станет интересно — даже материалы каких-то съездов и заседаний. Я занималась восстановлением крепости Бип в Павловске, сидела в архивах, и для меня был важен каждый кусочек документации: сколько леса привезли, сколько кирпича. Поэтому я знаю, что все эти материалы когда- нибудь кому-нибудь пригодятся. Если не пригодятся — значит, уничтожат, но не моей рукой.