8-я Берлинская биеннале: там, где мало слов

Юлиана Бардолим рассмотрела курируемую Хуаном Гайтаном Берлинскую биеннале, и обнаружила там поступательное движение от первозданной природы к гибели в сетях цивилизации.

Бьянка Бальди. Zero Latitude. 2014. Кадр из HD видео. © Bianca Baldi

Бьянка Бальди. Zero Latitude. 2014. Кадр из HD видео. © Bianca Baldi

8-я берлинская биеннале современного искусства (работает до 8 августа 2014 года), курируемая Хуаном Гайтаном, изначально воспринималась европейской художественной общественностью как антипод предыдущей биеннале — апофеоза политического искусства. Ее кураторами выступали польский художник и левый активист Артур Жмиевский и российская арт-группа «Война». Противопоставление, правда, декларировалось не самим куратором Гайтаном и не художниками, а журналистами, которые присутствовали на пресс-конференции в первом по времени проекте биеннале, пространственной инсталляции Crash Pad греческого художника и архитектора Андреаса Ангелидакиса, и постоянно задавали вопросы, отталкиваясь от опыта прошлой выставки.

Работа Crash Pad идеально подошла бы под замысел Жмиевского: помимо художественного изречения, в ней публике предлагалось конкретное обличение капиталистических структур Запада — банков Франции, Германии и Великобритании, сознательно уничтоживших экономику Греции и поставивших страну в унизительную финансовую зависимость. Сложно сказать, насколько правильным или ошибочным было решение открыть именно этим проектом одно из главных культурных событий Германии, тем более что основной проект биеннале, стартовавший 29 мая 2014 года на четырех площадках в Берлине, даже не стоит рассматривать в контексте противопоставления или некоего диалога с предыдущим куратором, поскольку он представляет собой совершенно независимое художественное высказывание. Которое, в свою очередь, не отменяет скрытого конфликта с предыдущим проектом, проявившегося в форме и структуре.

Во-первых, у этой биеннале нет названия. А описание концепции 8-й биеннале Гайтаном сводится к двум предложениям, что коренным образом отличается от кураторской политики Жмиевского и «Войны», наполнившей предыдущую биеннале разнокалиберными текстами и устными обращениями художников, кураторов и активистов движения «Оккупай» и превратившей центральную площадку Kunst-Werke в дискуссионный клуб. И, что совсем странно по нынешним временам, в самих работах художников из разных стран — невероятно малое количество использованных текстов, слов, букв и других элементов письменной речи. Мне даже с большим трудом удавалось находить таблички с обозначением имени художника и названия работы.

Во-вторых, на нынешней биеннале в выставочных проектах почти нет людей. Перформанс отсутствует в принципе, что, опять-таки, разительно отличается от предыдущей биеннале, практически полностью выступавшей в перформативном жанре. Она была наполнена людьми: лагерь «оккупаев», активистов «Войны», представляющих лично себя, а не произведения или идеи, художники, постоянно находившиеся около своих работ или даже продолжавшие работать на месте в режиме реального времени, интерактивные работы, включающие участие публики, как «Конгресс рисовальщиков» Павла Альтхамера или «Берлин’45» — историческая реконструкция взятия Берлина с большим количеством участников в военной форме. На нынешней же биеннале даже количество работ с изображением человеческих фигур сведено к минимуму, что порой может натолкнуть на мысль о религиозной принадлежности художников.

В-третьих, геополитика. Артур Жмиевский, несмотря на open call, непостижимым образом собрал в основном представителей Восточной Европы. В выборе Хуана Гайтана мы имеем возможность наблюдать работы 52 художников, среди которых нет ни одного с фамилией славянского происхождения. Кстати, многие художники совершенно незнакомы ни широкой общественности, ни даже профессионалам.

Но есть и общее, объединяющее эти две нарочито разные кураторские идеи. Это дух времени, Zeitgeist, который легко примеряется и на русскоязычное культурное пространство. Если два года назад, «в эпоху Жмиевского» воздух был наполнен громкими словами, жестами, политическими лозунгами, то Хуан Гайтан, размышляя о пограничных состояниях разных материй, о границах (в частности, между цивилизацией и природой, человеком и социумом, человеком и природой) и о постоянном передвижении и взаимопоглощении этих границ, отпускает зрителя на волю, позволяя ему самому себя ограничить, закупорить, закрыть, задушить. При этом наступающая на человека среда может быть настолько эстетически прекрасна, что человек даже будет жаждать ее приближения.

Берлинская биеннале изначально задумывалась как рефлексия по поводу острых социально-политических проблем. Но в случае со Жмиевским эта рефлексия оказалась слишком прямолинейной. В случае с Гайтаном, судя по отзывам немецкоязычной прессы, связь искусства с обществом и политикой показалась, напротив, уж слишком завуалированной или даже преступно отстраненной, хотя именно завуалированность и отстраненность и есть основные характеристики сегодняшнего дня. Тем более знаменательно, что все работы на нынешней биеннале — не старше 2013 года, а большинство создано специально для этой выставки.

В центре Берлина находится мемориал памяти убитых евреев Европы, созданный в 2001–2005 годах американским архитектором Питером Айзенманом. 2700 бетонных плит темно-серого цвета аккуратными рядами размещены на огромной площади. Но по краям площади они едва выступают из земли, их можно «не заметить», «не обратить внимания», перешагнуть — и, постепенно перешагивая, вы оказываетесь окруженным огромными блоками и ходите по лабиринту тотального ужаса, трагедии, в которой вы незаметно для себя оказались. По такому принципу стоит рассматривать безымянную биеннале Хуан Гайтана — от малого к большому, от пустоты и свободы к заполненности.

Очень мало

На нижнем, полуподвальном этаже Этнографического музея Далем, одной из четырех площадок биеннале, — звуковая инсталляция Марио Гарсии Торреса, посвященная композитору и философу, авангардисту Джону Кейджу. Редкие, рикошетом отскакивающие от стен и сливающиеся в общее эхо звуки, идущие в прямом смысле из-под земли. Чтобы попасть в это помещение, надо пройти через несколько прекрасных залов: цивилизации инков, майя, архипелаги Тихого океана, и прямо перед входом — маски шаманов и ритуальные атрибуты, гармонично иллюстрирующие минималистскую музыку. В паре с этой инсталляцией выступает работа Ezan Çılgıŋŋŋŋŋları группы Slavs and Tatars — утробное песнопение из двух огромных динамиков, встроенных в некое подобие кургана, холма, покрытого травой на берегу «лесного озера» (лесное озеро — Waldsee; Haus am Waldsee — одна из четырех площадок биеннале).

Мало

Полуподвальный зал в главном павильоне Kunst-Werke практически полностью отдан под графику голландской художницы Ирен Копельман. Созданные ею тонкие, как бы недооформленные и ускользающие образы — силуэты животных или листья деревьев — перекликаются там с двухканальной видеоинсталляцией Давида Синк Йи: камень и вода. И если в природе вода находится в постоянном движении, а камень, наоборот, статичен, то в видеоинсталляции создается впечатление, что и камень движется, шевелится.

Чуть больше

Далее — одна работа, которую я бы назвала переходной между природой, ощущениями, отраженными в звуках, абстрактной графике и медитативном видео, и цивилизацией, социумом. Это картина индийской художницы Шилпы Гупты. На белом холсте черным написан какой-то текст на хинди, но прочитать его нет никакой возможности, потому что буквы расплываются, — то есть изображен момент за секунду до того, как наше зрение сфокусируется, войдет в привычные рамки, когда мы сможем распознавать буквы, слова, предметы.

Больше

Постепенно количество работ увеличивается. Черно-белый графичный минимализм сменяется все более плотными, насыщенными, резкими графическими произведениями. На ландшафтных фотографиях Санту Мофокенга еще нет людей, но уже видны приметы их деятельности — бегущее вдалеке железнодорожное полотно, живая изгородь. На втором этаже Kunst-Werke — инсталляция Леонор Антунеш,  собранная из разных видов решеток, жалюзи, перегородок, в большинстве случаев выдуманных и абсолютно непрактичных.

собранная из разных видов решеток, жалюзи, перегородок, в большинстве случаев выдуманных и абсолютно непрактичных.

Эти объекты из редких пород дерева, с виду тонкие, прозрачные, тем не менее способны серьезно осложнить жизнь, в них можно запутаться, они ограничивают свободу движения и вызывают чувство психологической скованности. Тем более решетки и заслоны ассоциируются с социальными ограничениями.

И далее в работах все больше примет социальной деятельности. Рисунки-комиксы о разнообразных моделях социального поведения; инсталляция Дэвида Чалмерса Эйлсворта в музее Далем, с традиционными домоткаными иранскими коврами, в орнаментах которых найдены какие-то карты и проложены маршруты, и рядом акварелей, изображающих деревья в Пакистане, приспособленные под хозяйственные нужды: дерево-сушилка, дерево-полка, дерево-парковка для велосипедов.

Кульминационной работой здесь я бы поставила инсталляцию Гошки Мацуги в музее Далем: обрезанные по контуру и расставленные в помещении фотографии знаменитостей больше натуральной величины, напоминающие фанерные уличные фигуры-обманки.

Среди этих знаменитостей — и дважды фигурирующая в инсталляции перформансистка Марина Абрамович, и меценат Дарья Жукова с нашумевшей фотографии, где она позировала на стуле, исполненном в виде фигуры чернокожей женщины, и Роман Абрамович, в простыне и на кровати и с тем же самым выражением лица, что и на эпическом полотне Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой «2007, или Хаос в моей голове», Ангела Меркель, Марсель Дюшан в амплуа Розы Селяви, еще кто-то. Это детское, наивное цитирование поп-арта, непонятно в какой взаимосвязи выбранные герои как нельзя лучше сочетаются с пакистанскими деревьями, хитро используемыми местными жителями.

На третьем этаже Kunst-Werke невесомые жалюзи сменяются более прочным материалом — веревками и канатами в инсталляции канадской художницы Джуди Радуль. Их можно воспринимать как абстракцию, а можно и как орудия пыток и казней. Минималистичные объекты Иман Иссы, помещенные в сеть текстовых объяснений, где каждый объект носит замысловатое название: «Сюрреализм», «Танцор», «Колониальный домик», «Эмансипация».

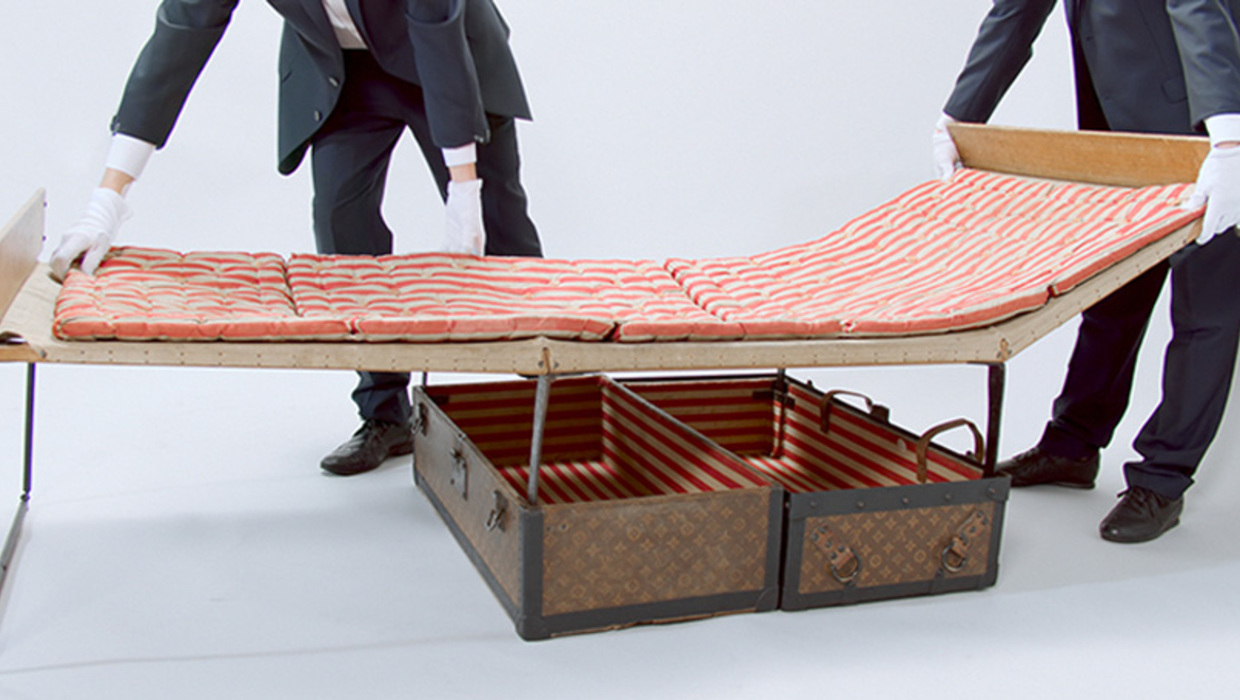

Сидящие на полу рядом с пюпитрами для нот фарфоровые собачки, гобелены с вытканными сюжетами на современную тему и обширные графические панно, плотно закрашенные, с густым набором фигур и деталей. Видео Бьянки Бальди Zero Latitude, где двое мужчин лакейского вида, в смокингах, белых перчатках, с лицами, ни разу не попавшими в кадр, раскрывают винтажный чемодан LV с походной раскладушкой. Розово-белый матрасик со следами затертых человеческих жидкостей.

Четвертый этаж Kunst-Werke ожидаемо повышает градус предыдущего, и перед зрителем открывается мир металла, камня, прочный, крепкий мир арматуры и железобетонных блоков, из которого выбраться человеку практически невозможно. Наилучшим образом иллюстрируют это два размещенных друг напротив друга и напоминающих надгробия каменных бюста. Они не просто молчаливы: накрытые каменными покрывалами, они немы, как птицы в темной клетке.

Там же инсталляция бельгийки Отобонг Нканги — имитация металлической модели химической формулы. В узлах кристаллической решетки лежат каменные пластины с нарисованными, выгравированными, наклеенными сюжетами. Созвучные этой работе произведения можно увидеть и на других площадках биеннале — например, работа Каролины Кайседо в музее Далем: фотография четыре на пять метров, которая при беглом взгляде дает полную убежденность, что смотришь на изображение полированной мраморной плиты. А на самом деле это сделанный со спутника снимок долины в Колумбии, изуродованной строительством гидроэлектростанции.

Так много, что дальше некуда

С четвертого (металло-каменного) этажа Kunst-Werke вслед за стрелкой «продолжение экспозиции» мы поднимаемся по лестнице и оказываемся у открытого окна с прекрасным видом на черепичные крыши вновь отстроенного центра Берлина. На подоконнике стоит сова. Предельную ясность и разочаровывающую пошлость этого послания можно отнести к недостаткам концепта биеннале или, встав на сторону куратора, попытаться оправдать эту мысль, дать дополнительные трактовки. Исходя из вполне распространенного мнения о величии смерти, как, например, у Бердяева: «Смерть есть самый глубокий и самый значительный факт жизни, возвышающий самого последнего из смертных над обыденностью и пошлостью жизни», открытое окно как бы уравнивает пошлость жизни с пошлостью смерти. Других интерпретаций у меня нет.