20.09.2013 50397

Джон Балдессари: «Трудно, по крайней мере мне, игнорировать Магритта, как трудно игнорировать и Дюшана»

Художник Джон Балдессари поговорил с кураторами Хансом Ульрихом Обристом и Кейт Фаул о своей выставке «1+1=1» в «Гараже», апроприации и дублировании образов, фильмах нуар, Джотто, Мазаччо, Гойе, Мане и Матиссе, Дюшане и Магритте, уничтожении собственных работ и о том, что современный художник может найти в классическом музее.

Джон Балдессари.

Джон Балдессари.

Источник: www.huckmagazine.com

Ханс Ульрих Обрист: Твоя выставка «1+1=1» в Центре современной культуры «Гараж» довольно необычна — ты впервые показываешь на публике одну серию работ, правда, весьма обширную. После огромной ретроспективы Pure Beauty («Чистая красота») в 2009–2010 годах сейчас, наверное, очень своевременно сделать выставку, сфокусированную на каком-то одном аспекте творчества, тем более что твои недавно законченные серии — «Раздвоение», «Двойной киносеанс», «Две главные роли (части 1 и 2)» и «Двойной альбом» — совершенно невероятные. В предыдущую нашу встречу в Лос-Анджелесе мы говорили об озарениях, связанных с сериями, и мне любопытно: какое озарение стояло за этими работами?

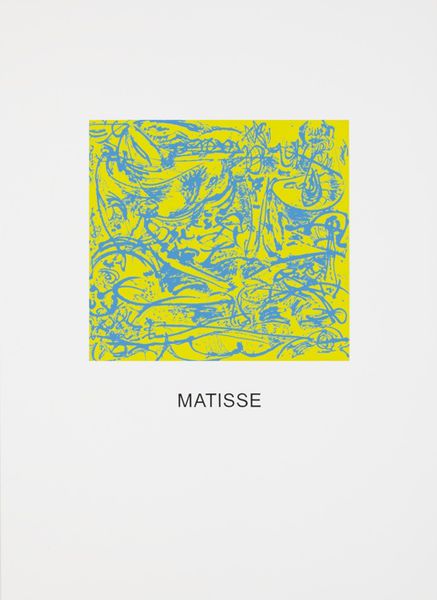

Джон Балдессари: Во время работы над ретроспективой я все время прикидывал, чем я займусь потом. Решил, что и впредь буду апроприировать образы, но обращусь к другим источникам — не к журнальным или газетным фотоснимкам, а к книгам по искусству. Названия этой серии основаны на приеме дублирования — удвоить тут, развести там, — к которому я прибег, потому что меня начало немного бесить так называемое брендовое искусство: вы его моментально опознаете и тут же идете дальше, больше о нем не думая. Вот мне и захотелось притормозить зрителей, подкинуть им кое-какие наводки, а кое-что утаить, чтобы их слегка озадачить. Например, в основе картины под названием «Матисс» на самом деле работа Джексона Поллока. Я выбрал черно-белого Поллока, но изменил цвета на более жизнерадостные — желтый и синий.

Ханс Ульрих Обрист: В детстве, когда я уже был помешан на искусстве, мы с приятелями покупали открытки с репродукциями картин, а потом играли в такую игру: приоткрывали уголок открытки, затем еще чуть-чуть и еще, пока кто-нибудь не сообразит, чья это картина. Я вспомнил об этом, глядя на твои новые работы, ведь ты тоже не показываешь картину целиком, только отдельные детали. Получается угадайка.

Джон Балдессари: Ну да, это и вправду своего рода тест. На показе в галерее Мариан Гудман, где ты, Ханс Ульрих, и видел мои новые работы, куратор Роберт Сторр угадал все картины, кроме двух. По-моему, это впечатляюще.

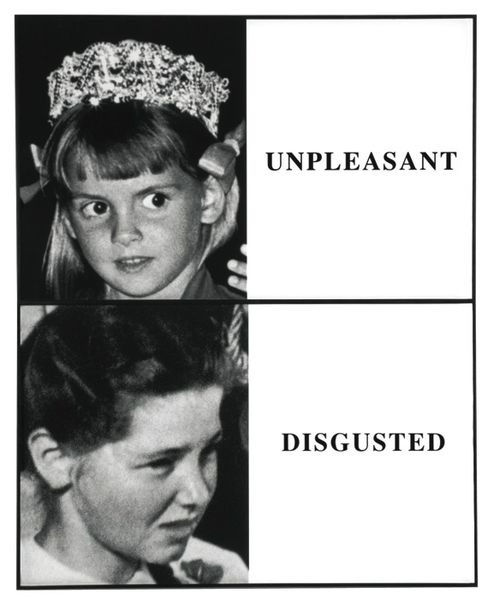

Кейт Фаул: В рамках четырех различных версий концепции «дублирования» — «Раздвоение», «Двойной киносеанс», «Две главные роли (части 1 и 2)» и «Двойной альбом» — в общей сложности вы создали более сорока работ. Первоначально каждую группу показывали отдельно, как на том показе в Нью-Йорке, о котором вы упомянули. На создание полной серии ушло два с лишним года. Не возникало ли у вас желания где-нибудь посреди этого срока остановиться, отойти в сторонку и оценить эволюционные запасы базовой идеи? Мне кажется, с вами происходило подобное прежде, когда вы работали над серией Prima Facie («На первый взгляд») в 2005 и 2006 годах. Только тогда вы занимались пятью «состояниями». Такая пауза, не привносит ли она нечто новое в вашу работу? И не помогает ли исследовать каждую грань основной идеи?

Джон Балдессари: Вы правы. Я работаю, пока у меня не возникает ощущения — по крайней мере на некоторое время, — что я исчерпал идею. И поскольку продолжать я не могу, я начинаю другую серию. Это обычный рабочий процесс.

Ханс Ульрих Обрист: Ты как-то сказал, что очень часто между произведениями образуется связь: сделанная работа дает толчок к созданию следующей, почти как в цепной реакции. Я побывал на твоей потрясающей выставке в Цюрихе в галерее Mai 36 и хочу попросить тебя рассказать об этих совсем новых работах, сделанных после «Двойной серии», чтобы получше понять, как, собственно, возникает эта цепная реакция.

Джон Балдессари: Работы, показанные в Цюрихе, — это начало новой серии, в которой я возвращаюсь к материалам из газет, журналов и не только к снимкам, но и к текстам и все это приправляю блюдами высокой кухни. Идея тут в том, что чем хуже, на наш взгляд, становится жить в этом мире, тем сильнее нас тянет утешиться едой, и не простой, но изысканной.

Ханс Ульрих Обрист: Искусствовед Эрвин Панофский заметил однажды, что, воображая будущее, мы очень часто пользуемся фрагментами из прошлого. Сказано будто про твою «Двойную серию» — ведь ты берешь фрагменты старых картин, чтобы создать совершенно новое произведение. И какую роль во всем этом играет твой архив образов?

Джон Балдессари: Знаешь, когда я начал собирать изображения, одна компания в Бербэнке торговала кадрами из фильмов, и я их покупал и помню, на одном из них увидел картину Ван Гога. Я тогда подумал: «Господи, откуда они такое взяли?» Кажется, это были кадры из «Жажды жизни», точно не скажу. А потом в одну из своих ранних работ, где я смешал различные образы, я вставил этот кусочек с Ван Гогом. Наверное, с этого все и началось, а может, даже и раньше. Кейт, вы недавно спрашивали меня о предыстории серии Extended Corner («Расширенный угол»). Похоже, все началось именно с нее.

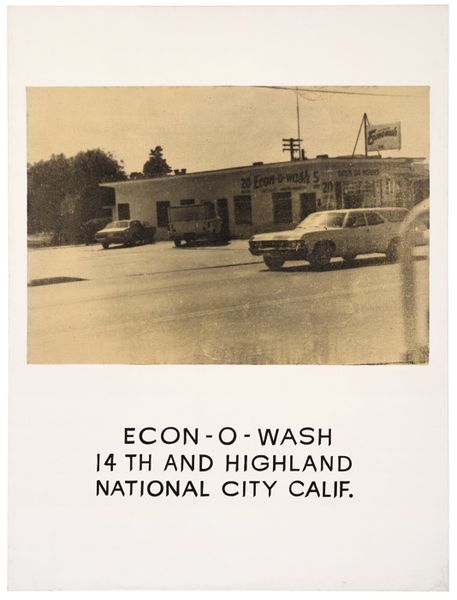

Ханс Ульрих Обрист: «Двойная серия» заставляет вспомнить твою работу National City, в которой ты впервые соединил изображение с текстом. Как твои новые произведения связаны с тем, что ты делал раньше, в 1960-х?

Джон Балдессари: Видишь ли, когда я работал в Нэшнл-сити, штат Калифорния, никого не волновало, что я делаю и как, и над душой у меня никто не стоял, поэтому я творил что хотел. В то время я увлекся идеей совместить фотографию с художественным произведением, а заодно решил, что и язык может быть частью искусства. Ведь если ты «нарисовал» краской слово на холсте — технически говоря, это «живопись», потому что она на холсте. В общем, я всегда считал, что визуальный образ и слово обладают одинаковой ценностью. Мне нравится соединять язык с изображением, они словно мои двое детей, и у меня такое чувство, что если я покажу только одного, то другой обидится. Вот я и стараюсь по возможности сгребать вербальную и визуальную информацию в одну кучу.

Кейт Фаул: Отсутствие иерархии в «Двойной серии» сразу бросается в глаза, слово и образ здесь имеют равные права. Но вы пользуетесь и другими способами, чтобы, так сказать, дать равные возможности: например, объединяя двух художников в одной работе, вы ничем не даете понять, кто из них более одаренный либо влиятельный; или, совмещая фрагменты двух различных картин, вы выбираете не самые знаменательные детали, а скорее самые несущественные. Вы как-то сказали, что в этой серии вы заряжаете новой жизнью или новым смыслом старые шедевры, и хотелось бы уточнить, что вы понимаете под словом «смысл». Для вас это явно не то же самое, что и «разъяснение».

Джон Балдессари: Как я мыслю «смысл»? (Смеется.) Этому я никогда не мог дать точного определения, но мне нравится создавать новые смыслы. Когда объединяешь две вещи — будь то слова или образы, — когда сталкиваешь их друг с другом, между ними возникает контакт под высоким напряжением и в результате образуется нечто новое. И знаете, это новое может оказаться полной жутью, как это случилось у доктора Франкенштейна, а может — исполненным смысла. Но мне нравится, когда образуется этот третий смысл. По-моему, это очень интересно.

Ханс Ульрих Обрист: Давай поговорим о дублировании, поскольку, как ты уже сказал, этот прием лег в основу твоей серии. Дублирование можно свести к простому умножению на два, правда, третий в этой ситуации, как говорится, уже будет лишним. Дублирование может означать очень сходные вещи или даже двойника. Или, самое простое, двойной эспрессо.

Джон Балдессари: Для меня идея дублирования — это попытка выяснить, одинаковы ли две с виду похожие вещи или они все же разные. С моей бывшей подружкой мы все время ругались по этому поводу. Я говорил, что они разные, а она — что одинаковые. У Бунюэля есть фильм «Дневная красавица», где Катрин Денев смотрит на колонны здания, и ее парень говорит, что они все одинаковые, но она не соглашается: мол, нет, они все разные. Думаю, тут все зависит от склада ума: кому-то вещи кажутся похожими, а кому-то нет. Мне нравятся такие противоречия. Я люблю с ними поиграть.

Кейт Фаул: Забавно, но в названии, которое вы выбрали для показа в «Гараже», — «1+1=1» — единицы в каком-то смысле одинаковы, но и одновременно разные. Я хочу сказать, что когда один плюс один равно одному, то, по сути, здесь есть только одна единица, и это отсылает нас к понятию уникальности. То есть здесь удваиваются и уникальность, и различия, так?

Джон Балдессари: Да, это название придумано, чтобы свести людей с ума!

Ханс Ульрих Обрист: Не развить ли нам этот сюжет о повторении в искусстве?

Джон Балдессари: В концептуальном искусстве повторы были таким фирменным знаком, и многих это раздражало, но люди вроде Филипа Гласса сумели сделать на этом карьеру, а Сол Левитт говорил, что повторение — шутка довольно интересная, если знать, как с ней обращаться. По-моему, это продукт западной культуры. В 1970 году в Калифорнийском институте искусств на факультете музыки преподавал Рави Шанкар; так вот его концерты затягивались на всю ночь, и никогда нельзя было понять, где в этой музыке начало, середина или конец.

Ханс Ульрих Обрист: Когда я разговаривал с Солом Левиттом, он упоминал французские романы новой волны и Алена Роб-Грийе, написавшего отличную книгу о повторах. Скажи, а насколько для тебя важны французские писатели или философы, например Делез, написавший книгу о повторении и различии?

Джон Балдессари: Трудно сказать насколько, но, вероятно, важны. Эти писатели, они — часть воздуха, которым мы дышим. Помню, когда я впервые прочел Деррида, я сказал: «Бог мой, да я этим уже много лет занимаюсь». И так часто бывает — читаешь кого-нибудь и говоришь: «Ну конечно, я это знаю и понимаю». Но выделить из этих писателей кого-то одного я не могу.

Кейт Фаул: В «Двойном киносеансе» повторение прослеживается, когда вы обращаетесь к фильмам в жанре нуар.

Джон Балдессари: Я киноман. Я всегда любил нуар, особенно фильмы 1940-х и 1950-х. Уж не знаю почему. Может, потому, что там все носят шляпы.

Кейт Фаул: Точно, шляпы — это тоже своего рода повторение.

Джон Балдессари: Да, но тут дело еще и в сквозной сюжетной идее, как в вестернах, где идея, в общем, одна и та же. Но мы продолжаем смотреть вестерны, хотя они все время повторяются и вообще-то одинаковы. Вроде мы знаем, чего от них ждать, но нам все равно интересно.

Ханс Ульрих Обрист: Было бы здорово, если бы ты рассказал об источниках твоих произведений. Когда я приходил к тебе в студию в Лос-Анджелесе, ты как раз готовился к показу в Нью-Йорке и сказал, что тебе не хочется раскрывать свои источники. Однако в «Двойной серии» присутствует ряд художников, о которых мы с тобой часто беседовали, — например, Мане, Курбе, де Кирико, Шарден, и все они — художники для художников. Не расскажешь ли, как ты отбирал художников?

Джон Балдессари: Отчего не рассказать? Выбор, понятно, был нелегким. Справедливо оценивать художников, всех и каждого, какие были и есть на свете, никому не удается, а некоторые художники мне просто неинтересны. Меня в основном притягивают те, кто стремился к большему, и Мане, конечно, один из них. Первым среди моих героев, если углубиться в историю, значится Джотто, потом они постепенно молодеют, но без Мазаччо и Гойи никак нельзя. И разумеется, Матисс. Думаю, это вопрос некоей внутренней близости. Но я всегда говорил, что надо ходить на выставки и смотреть на искусство, даже если вам не нравится то, что вы видите. Иногда по субботам я с утра до вечера брожу по галереям и ухожу, может быть, только с одним квадратным дюймом холста, который мне понравился. Похоже, я всегда растаскиваю вещи по частям.

Кейт Фаул: В статье, появившейся в Paris Review Daily в 2010 году, Дэвид Салле — ваш бывший студент, а ныне друг — задал вам вопросы, среди которых, как вы сами отметили, были такие, каких вам еще никто не задавал, их вы и сочли наиболее интересными. Только на самом деле Салле вас не расспрашивал, его целью было составить и опубликовать «Вопросы без ответов к Джону Балдессари». Там есть один вопрос, который, на мой взгляд, очень хорошо укладывается в контекст нашей беседы, и я была бы рада услышать на него ответ: «С кем из художников вы чувствуете некое родство? Это не обязательно должна быть знаменитость. Рядом с чьими работами вы хотели бы, чтобы показывали ваши?»

Кейт Фаул: В статье, появившейся в Paris Review Daily в 2010 году, Дэвид Салле — ваш бывший студент, а ныне друг — задал вам вопросы, среди которых, как вы сами отметили, были такие, каких вам еще никто не задавал, их вы и сочли наиболее интересными. Только на самом деле Салле вас не расспрашивал, его целью было составить и опубликовать «Вопросы без ответов к Джону Балдессари». Там есть один вопрос, который, на мой взгляд, очень хорошо укладывается в контекст нашей беседы, и я была бы рада услышать на него ответ: «С кем из художников вы чувствуете некое родство? Это не обязательно должна быть знаменитость. Рядом с чьими работами вы хотели бы, чтобы показывали ваши?»Джон Балдессари: (Смеясь.) Дэвид вообще-то брал у меня интервью и задавал те самые вопросы! Но этого не задавал. Знаете, вот вы спросили, и мне сразу вспомнился один из моих самых любимых, Филип Гастон. Я всегда им восхищался.

Ханс Ульрих Обрист: Расскажи, откуда ты брал тексты для своей серии? Некоторые из них входят в названия картин.

Джон Балдессари: Да, тексты. Я стремился к тому, чтобы между названием и изображением не было никакой связи. В «Двойном киносеансе» я использовал названия фильмов нуар, а в «Двойном альбоме» — названия популярных песен, при этом я выискивал фразы, идущие вразрез с образами. С песнями это вылилось в большие сложности, потому что их названия очень легко сцепляются с изображением. И я обнаружил, что мой герой, Том Уэйтс, — отличный источник для моих названий. Одно мне особенно нравится — Eggs and Sausage («Яичница с колбасой»). Трудно питать романтические чувства к яичнице с колбасой.

Кейт Фаул: Мне понравилось Animal Crackers in My Soup («Печенье “Животные“ в моем супе»).

Джон Балдессари: По-моему, лучшее название, какое у меня когда-либо было, — и оно из песни, заметьте, — Smelly King Size Mattress («Вонючий двуспальный матрас»).

Кейт Фаул: Правда? Невероятно. Можно, мы вернемся к художникам, которыми вы восхищаетесь? Случалось, вы снабжали свои работы посвящениями, например, Virtues and Vices («Добродетели и пороки») в 1981 году была посвящена Джотто, а одно из произведений в серии Violent Space («Дикое пространство») в 1976 году — Малевичу. Это такой способ отдать дань уважения или благодарности другим художникам? Кажется, вашу собаку зовут Джотто?

Джон Балдессари: Да, а до нее был пес Гойя. И теперь я говорю в шутку, что если я заведу третью собаку, то обязательно тощую, и назову ее Джакометти! И да, иногда я ставил посвящения на свои работы. По-моему, посвящения — это не всегда хорошо, с ними нужно быть аккуратным, иначе они превратятся в нечто обиходное, но в тех двух случаях я счел их совершенно необходимыми.

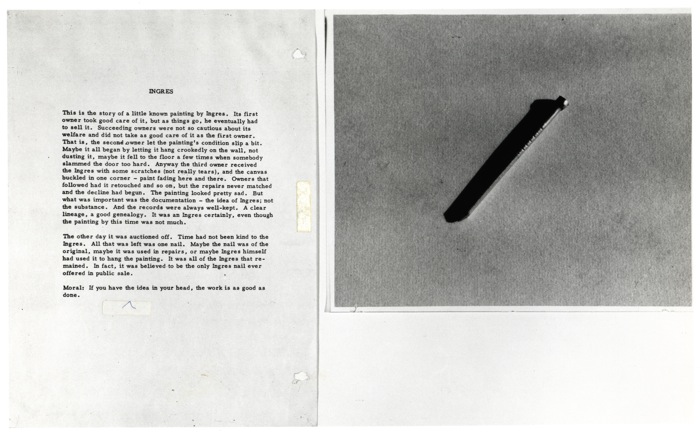

Кейт Фаул: Я недавно осознала, насколько часто в своих работах вы ссылаетесь на других художников или перекликаетесь c ними, и не обязательно в такой очевидной форме, как посвящение. Пожалуй, самый знаменитый пример — «Балдессари поет Левитта» (1972), где вы пели программные тексты художников, но годом раньше вы осуществили и ваш первый книжный проект под названием Ingres and Other Parables («Энгр и другие притчи»). В частности, там сказано: «…но не в картине суть, главное — это документация, а по ней выходило, что это сам Энгр».

Джон Балдессари: Это была моя первая выставка с Конрадом Фишером, и я решил написать тексты и снабдить их изображениями. А то, что я писал об Энгре, было чем-то вроде… Чем же это было? Ну да, я так шутил втихомолку, сам с собой. Знаете, что такое заусеница и как она называется на английском языке? Hangnail.

Кейт Фаул: Еще бы не знать.

Джон Балдессари: И мне понравилась эта идея увязать заусеницу с Энгром…

Кейт Фаул: …и получился каламбур, как если бы hangnail произнесли с сильным французским акцентом — Ingres nail («Гвоздь Энгра»), в полном соответствии с изображением в тексте!

Джон Балдессари: Точно! Такой скрытый юмор. И только по этой причине я предпочел Энгра другим художникам. Но сквозная тема всех этих притч — состояние современного искусства в те годы. Энгр тут «постольку-поскольку», а писал я о том, где все-таки пребывает искусство. В физическом объекте или в идее произведения?

Кейт Фаул: А затем в 1974 году вы приступили к «угловым» работам, в которых фигурировали такие названия, как Extended Corner: Breugel («Расширенный угол. Брейгель»). В каждой из этих серий на первый план выдвигалась тема репродуцирования. Нам словно напомнили, что чаще всего мы сталкиваемся с произведением искусства в виде иллюстрации либо как-то иначе опосредованным. Не об этом ли вы снова размышляете, учитывая, что изображения для «Двойной серии» вы брали из книг по искусству?

Джон Балдессари: Да, мы же не ходим в музей, чтобы сфотографировать интересующее нас произведение. Знаете, это напомнило мне о проекте, которым я занимался, когда преподавал в Университете Калифорнии в Сан-Диего. Я говорил тогда: если вы пишете картину, делайте ее размером с репродукцию в журнале Artforum, потому что именно там она в конце концов и окажется. Точнее, если вам повезет, она там окажется; так что не перегибайте с размером, пусть картина будет такой, чтобы в натуральную величину поместиться на журнальной странице.

Ханс Ульрих Обрист: «Расширенный угол», похоже, родня «Двойной серии».

Джон Балдессари: Кажется, «Углы» были навеяны поисками в Лувре некоей картины Мемлинга, я долго ее искал. Мне казалось, что я помню, какого она размера, но найти не мог. Выяснилось, что она очень маленькая. Вот вам реальный результат изучения истории искусства: когда изображения проецируют на экран в учебной аудитории, они все примерно одного размера. И я подумал, что было бы любопытно проецировать изображение картины так, чтобы у нас появлялось представление о ее размерах. Так возникла идея этой серии. Потом клейкой лентой или линией на стене я обозначил размеры картины, а в уголке поместил нечто вроде подсказки, какое, собственно, произведение здесь изображено. Видеть картину целиком было вовсе не обязательно.

Кейт Фаул: Вы как-то сказали, что в процессе создания «Двойной серии» примерно на половине пути вы начали добавлять к работам собственную живопись, потому что вам захотелось, чтобы в них больше чувствовалась ваша рука. Меня это очень заинтересовало, ведь в 1970 году вы уничтожили все — или почти все — свои картины, как бы провозглашая разрыв с живописью. С тех пор вы несколько раз снова брались за кисть — например, в 1980-х нарисовали круги на человеческих лицах. А сейчас в «Двойной серии» вы с помощью кисти и красок убираете какие-то детали и параллельно придаете работам законченность. Вы изменили свое отношение к живописи? Или вас просто тянет к ней?

Джон Балдессари: Тут надо немного углубиться в историю. Первая выставка, которую я сделал в Нью-Йорке, состояла исключительно из фотографий, но тогдашний куратор из MoMA Дженифер Лихт сказала: «Джон, я вижу, ты по-прежнему занимаешься живописью». Думаю, она имела в виду вовсе не материал, а ракурс зрения или видение. В том, что я делал, пусть и без красок, она увидела ментальность живописца. Не знаю, слыхали ли вы когда-нибудь такой комментарий: «На расстоянии трех метров все фотографии похожи одна на другую». Похожими их делает фотобумага. А в живописи вы можете варьировать поверхность. И поэтому, чтобы по-настоящему увидеть живопись, нужно смотреть на реальное произведение. А чтобы увидеть фотографию, достаточно любого ее воспроизведения — разницы практически никакой. Вдобавок, неровности красочного слоя по-разному отражают свет. Люди иногда неверно понимают то, что я сделал с моими картинами. Я не думал, что живопись мертва, я лишь хотел сказать, что искусство больше, чем просто живопись. В общем, да, признаюсь, я обожаю живопись.

Ханс Ульрих Обрист: Скажи, как устроен твой архив изображений? Когда мы с Мэг Крэнстон редактировали твою книгу, которая выйдет через несколько месяцев и в которой собрано все, что ты написал об искусстве, мы очень прилежно просмотрели все твои текстовые файлы, но о твоем архиве картинок у меня самые смутные представления.

Джон Балдессари: Когда я только начал собирать изображения, управиться с ними было несложно, но когда их скопилось довольно много, пришлось как-то все это упорядочить, и я начал раскладывать снимки по темам. По большей части это были кинокадры, и поначалу я широко формулировал темы — «изображения целующихся» или «изображения насилия», — и ко всем темам сделал подразделы: под ярлычком «Насилие» у меня лежали, кроме всего прочего, ковбойские фильмы, где то индейцы осыпают ковбоев стрелами, то ковбои обстреливают индейцев; тут индейцы падают с лошади, там ковбои валятся… Словом, подразделов требовалось все больше и больше. И я опять перестал с этим справляться, ведь, если подумать, любая фотография укладывается в бесконечное число категорий и тем. В концеконцов я сдался и теперь просто беру что под руку попадется, подойдет — хорошо, нет — так попробуем еще раз. У меня в голове хранится огромный каталог образов, и я, в общем-то, знаю, где найти то, что мне нужно, но все равно добавляю все новые и новые изображения.

Ханс Ульрих Обрист: В цифровую эру в отношении архивов многое изменилось, при том что количество изображений растет по экспоненте — на Instagram ежедневно появляется 40 миллионов новых изображений. В какой степени «цифра» повлияла на твое творчество, а может, она как-то тебя вдохновила?

Джон Балдессари: В компьютере можно найти любое число изображений на любую тему. Иногда я этим пользуюсь, когда мне требуется какой-нибудь типич- ный образ. Любопытно, однако, то, что теперь почти невозможно прийти в гости или на какое иное сборище, где бы люди вокруг тебя не трясли айфонами и не показывали фотографий. Это новый способ общения. Должен сказать, я от такого воздерживаюсь. Понимаешь, изображений вокруг пруд пруди. Хотелось бы мне увидеть их все, но, разумеется, это нереально. Вот я и ограничиваюсь тем, что смотрю кино, листаю журналы и книги. Это те самые источники, где я нахожу для себя всякую всячину.

Кейт Фаул: Бывали и случаи, когда вы черпали из музейных коллекций. В частности, я имею в виду выставку Artist’s Choice («Выбор художника»), которая прошла в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1994 году; вас попросили тогда составить коллекцию, близкую вам в творческом отношении. Затем в 2006 году вы делали выставку Magritte and Contemporary Art: The Treachery of Images («Магритт и современное искусство. Предательство образов») в Музее искусств округа Лос-Анджелес…

Джон Балдессари: Был и третий раз, в Музее Хиршхорн в 2007-м. Называлось это Ways of Seeing: John Baldessari Explores the Collection («Способы видения. Джон Балдессари исследует коллекцию»). Для меня такая работа невероятно увлекательна, ведь я могу делать то, что я обычно делаю, но с оригиналами. Художнику позволено то, что не позволено куратору, к примеру, в Музее Хиршхорн я сделал одно гигантское произведение искусства. Для выставки Магритта меня попросили отобрать работы Магритта, а потом старший куратор Стефани Барон привлекла к отбору других художников, мы как бы трудились плечо к плечу. И в моем представлении мы опять делали одно гигантское произведение искусства. По-моему, ближе всего к «Двойной серии» стоит выставка в MoMA, где я использовал фрагменты произведений из коллекции этого музея и сооружал одну большую работу. Но самое приятное заключалось в том, что я мог экспонировать источник, из которого я брал детали, то есть если я использовал кусок из Матисса, рядом я мог повесить ту самую картину Матисса. Это было здорово.

Кейт Фаул: Мне хотелось расспросить вас подробнее о вашем отношении к Магритту, особенно после той выставки в Лос-Анджелесе, где вы работали и над отбором картин, и над дизайном. Одна из работ в «Двух главных ролях» называется Double Bill: …and Balthus («Две главные роли …и Бальтюс»), при этом другой художник, Магритт, остается неназванным, о нем говорит лишь знаменитая трубка, что выглядывает внизу картины. Конечно, мне сразу вспомнился оригинал, где под изображением трубки написано по-французски «Это не трубка». Не стремитесь ли вы подчеркнуть преемственность между Магриттом и концептуальным искусством?

Джон Балдессари: Трудно, знаете ли, по крайней мере мне, игнорировать Магритта, как трудно игнорировать и Дюшана. Местами Магритт немножко размякает — впадает в излишний романтизм, но в других вещах он куда более суров, что я в нем очень ценю. Но больше всего мне нравится, когда в Магритте проглядывает Дюшан, если, конечно, так вообще можно выразиться (смеется).

Ханс Ульрих Обрист: И наконец, я должен задать неизбежный вопрос, единственный вопрос, который я задавал тебе во всех наших четырнадцати интервью: притом что многие твои ранее нереализованные проекты были успешно реализованы и так много проектов в действии сейчас, остались ли у тебя другие нереализованные проекты, может быть, слишком грандиозные, что делает проблематичным их осуществление, или, напротив, слишком камерные?

Джон Балдессари: Недавно я был просто потрясен работами Роберта Ирвина в Музее Уитни — художник реально превращает пространство в составную часть своего произведения. Обычно нам предоставляют галерею, и мы размещаем там свои работы, но мне очень хотелось бы сделать что-нибудь так, чтобы пространство стало активнейшим компонентом моей работы. Это было бы очень занятно.

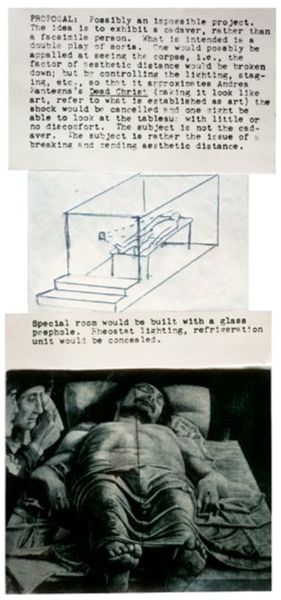

Ханс Ульрих Обрист: Это некоторым образом возвращает нас к началу нашей беседы, когда мы говорили о пересмотре истории искусства, и даже к Франкенштейну, потому что, когда ты упомянул о нем, я вспомнил об «Этюде с трупом», который ты предлагал куратору Кинстону Макшайну для выставки «Информация» в 1970 году и который мы с Клаусом Бизенбахом пытались реализовать для «Одиннадцати комнат» на Международном фестивале в Манчестере в 2011 году, но этот проект до сих пор не реализован.

Джон Балдессари: Меня всегда завораживала картина Мантеньи с мертвым Христом. Может, она и напоминает мне фильмы нуар — когда там показывают трупы в прозекторской, но я подумал: а почему бы не показать настоящее мертвое тело, увиденное глазами художника? Зритель смотрел бы на него исключительно в щелочку. А что, возможно, в скором времени мы это сделаем! (Смеется.)

Лос-Анджелес, Лондон, Москва. Июль 2013.

Беседа художника с Кейт Фаул и Хансом Ульрихом Обристом впервые опубликована в каталоге выставки Джона Балдессари «1+1=1» в Музее соверменного искусства «Гараж». «Артгид» музей за возможность републикации.

В оформлении материала использован фотопортерт Джона Балдессари работы Веры Ислер, 1998 © 2011, ProLitteris, Zurich