Петербург.zip

Архив Музея современного искусства «Гараж» открыл свое подразделение в Санкт-Петербурге в 2018 году. Это относительно небольшое помещение в «Новой Голландии», где среди ящиков и систем хранения работают научные сотрудники и исследователи, за семь лет превратилось в важную точку сборки локальной культурной памяти. Сегодня здесь насчитывается 23 фонда, охватывающих период с 1950-х годов до настоящего времени: рукописи, самиздат, частные архивы, эго-документы и артефакты художественных сообществ, которые формировали петербургскую сцену на протяжении десятилетий. О том, как складывалась и менялась художественная среда в Северной столице, рассказываем на примере нескольких ключевых фондов архива.

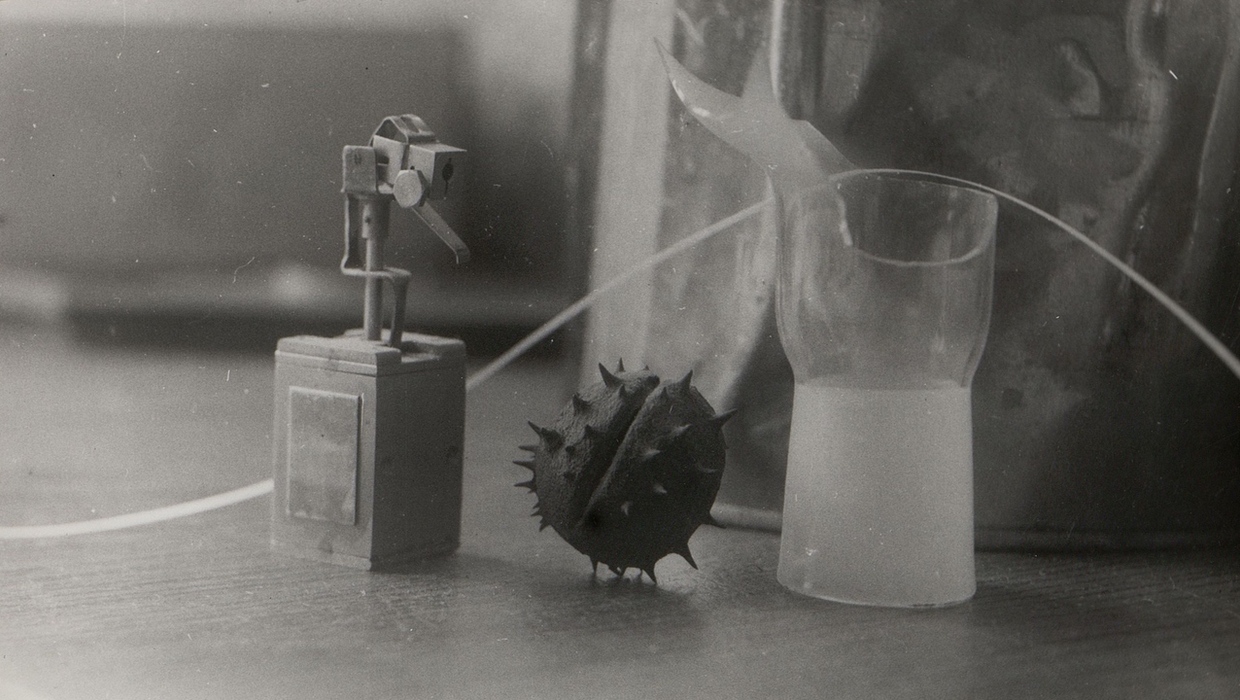

Борис Кудряков. Натюрморт. 1970-е. Фотография. Фрагмент. Архив Музея современного искусства «Гараж», Санкт-Петербург

Борис Кудряков. Натюрморт. 1970-е. Фотография. Фрагмент. Архив Музея современного искусства «Гараж», Санкт-Петербург

Потребность в филиале архива современного искусства в Санкт-Петербурге возникла закономерно: здесь сложилась собственная многослойная и неоднородная культурная среда. Ее границы подвижны, сюжеты запутаны, а хронология не зафиксирована полностью. Неофициальный характер существования этой среды привел к тому, что значимая часть архивов оказалась в частных коллекциях — у непосредственных ее представителей. В результате исследовать локальный художественный контекст стало затруднительно. Для сохранения и фиксации изменений в условиях и стратегиях местной культуры и был создан архив в Петербурге. Можно посетить его самостоятельно, заполнив форму на сайте, или прийти сюда с экскурсией, чтобы узнать о последних поступлениях и о том, как проходят процессы атрибуции, исследования и описания фондов.

Однако архив — не просто собрание данных. Это пространство для выстраивания связей, возможность дать слово новым игрокам — тем, кто наблюдал за процессом со стороны или спустя время, не будучи его прямым участником. Местный филиал призван предоставить доступ к материалам и сюжетам молодым и независимым авторам, а также способствовать демократизации истории искусства, включив в нее неожиданные оптики, персоналии и события.

Петербург занимает в этом процессе особое место. Вторая по масштабу художественная сцена России, она все же во многом существует в тени московской, а сама среда здесь остается достаточно закрытой. Таким образом, создание местного архива стало не только практичным решением для художников, кураторов и исследователей, которые хотели бы сохранить свои архивы в городе, но и важным шагом в сторону децентрализации. Собранные материалы систематизируются и атрибутируются в одном месте, формируя целостную панораму художественной жизни, не растворяясь в массивных институциональных базах данных.

Сегодня в петербургском архиве насчитывается 23 фонда. В отличие от московского, начинающего отсчет с первых лет XX века, здесь основное внимание уделено периоду с 1950-х годов до настоящего времени. Кроме изучения изобразительного искусства команда архива собирает материалы о литературе и музыке, оцифрованные записи перформансов, аудиовизуальные материалы, документы и фотографии, посвященные авангардным моде и театру. Свой вклад в составление фондов внесли многие участники культурной жизни Санкт-Петербурга, в частности Любовь Гуревич, Геннадий Приходько, Борис Кудряков, Ирина Актуганова, семья Ивана Сотникова, группа «Новые композиторы» и «Товарищество Новые Тупые», о которых и пойдет речь ниже.

Фонд Любови Гуревич

Любовь Гуревич — исследовательница неофициальной художественной сцены и арт-критик — передала в «Гараж» архив, помогающий лучше понять состояние среды 1960-х годов и познакомиться с ее ключевыми деятелями. Основной корпус архива начал складываться только в 1980-е. По образованию психолог, Гуревич, познакомившись с художниками, быстро вошла в среду и прочно закрепилась в ней, даже работала секретарем Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ). Осознав, что история сообщества не исследована должным образом, она решила создать словарь неофициальной культурной сцены Ленинграда. Со временем эта идея переросла в масштабную работу по сбору биографических, мемориальных и документальных материалов, авторских заметок о выставках и художниках.

Более 800 статей, охватывающих период с 1960-х по 2000-е годы, составляют субъективный портрет и личный взгляд на акторов сцены. Одни биографии прерываются на середине: очевидно, они создавались «в моменте»; другие дополнены рукописными заметками; третьи вовсе напоминают самобытные авторские колонки, написанные художниками друг о друге.

Например, биография Бориса Кошелохова начинается как сухое перечисление фактов, но постепенно превращается в живое повествование, где воспоминания переплетаются с цитатами, а прямая речь — с комментариями и пояснениями. В какой-то момент становится трудно определить, что является точной записью разговоров, а что — личными воспоминаниями автора. Другой пример — очерк Игоря Иванова о его учителе Осипе Сидлине. Начинаясь с последовательного описания методов преподавания, отношения к искусству и художественного почерка, к финалу текст перерастает в сумбурную и своеобразную теоретизацию — попытку осмыслить творческий опыт поколения.

Сложно назвать такие тексты объективными или энциклопедическими (например, одна из биографий заканчивается фразой: «Вся установка будет как корабль — с парусами, бельем… Мне интересно играть на многоплановости смысла».), однако нельзя отрицать их важность для осмысления среды и связей между ее участниками. В этом смысле и процесс архивации, и сам архив — результат многолетней коммуникации и устойчивого желания Гуревич сформировать структурированный и документальный материал.

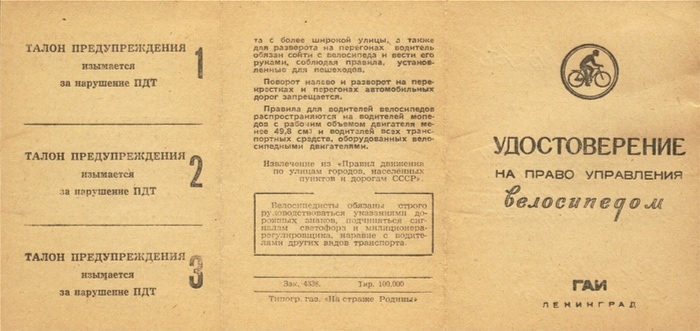

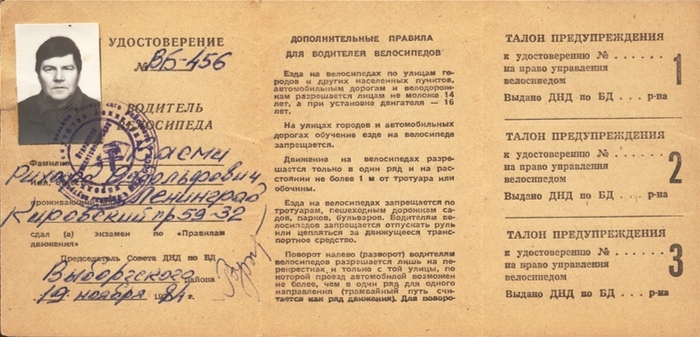

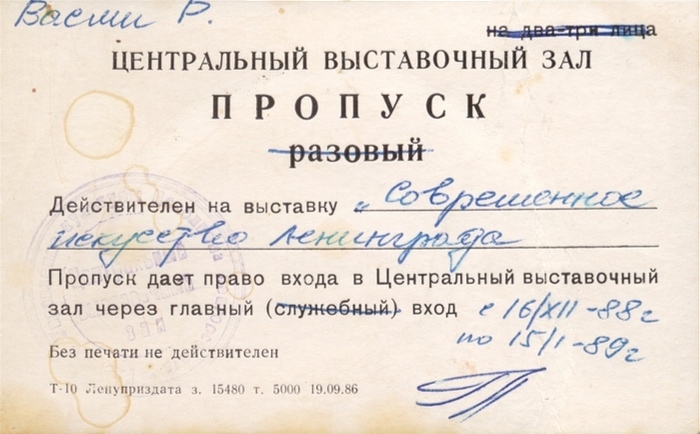

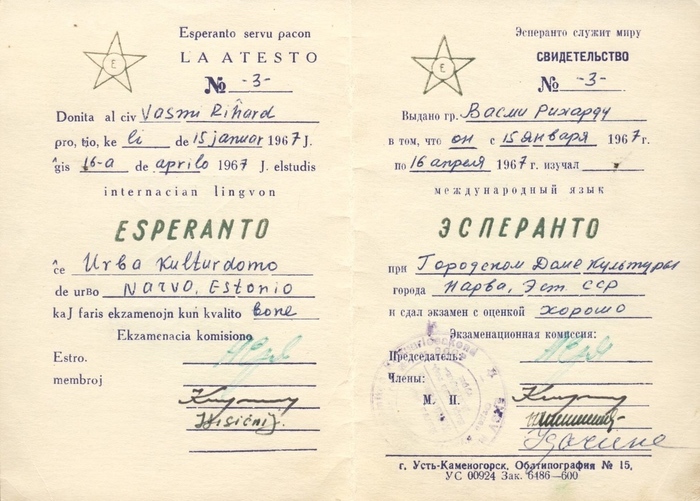

В состав фонда также вошли материалы личного архива Рихарда Васми — художника Арефьевского круга и участника «Ордена непродающихся живописцев», одной из первых групп неофициальных авторов в Ленинграде 1950-х годов. Эта часть включает расписки о передаче произведений, письма, записки, конспекты и официальные документы. Последние порой напоминают художественные жесты концептуалистов: среди них, например, свидетельство об изучении международного языка эсперанто и удостоверение на право управления велосипедом.

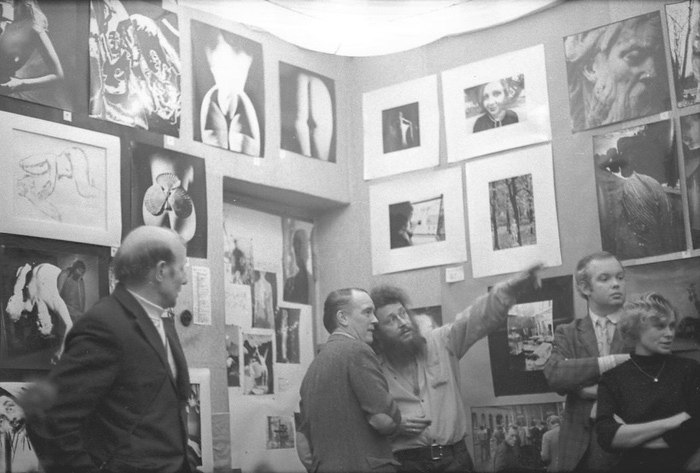

Фонд Геннадия Приходько

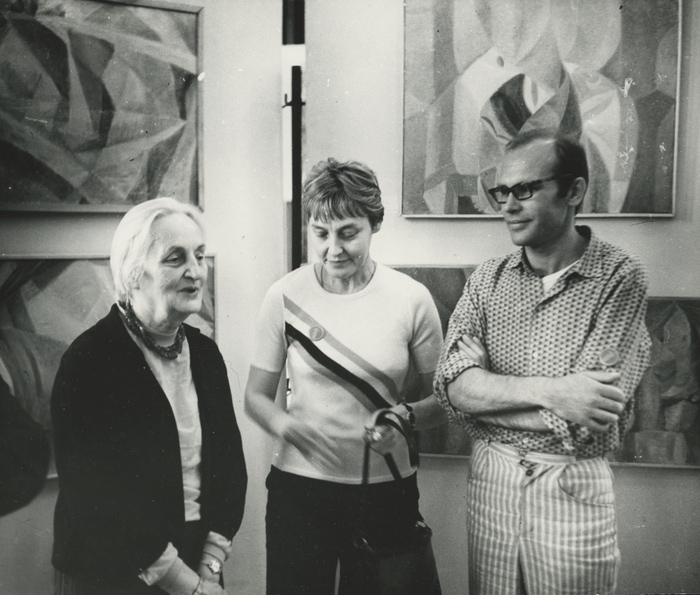

Геннадий Приходько — один из ключевых представителей Газаневской культуры. Наблюдая за ее становлением от самых истоков, он начал заниматься фотографией, документируя важнейшие события истории неофициального искусства. Свой архив Приходько передал «Гаражу», предоставив обширную коллекцию физических отпечатков и оцифрованных материалов из жизни ДК им. Газа, выставок в ДК «Невский» и ДК им. Орджоникидзе. Среди них есть и фотографии квартирных выставок (фиксации кураторских решений, планы выставочных развесок), и съемки из мастерских (художники за работой или во время дружеских встреч). Сейчас архив активно исследуется, и планируется пополнить его материалами из других коллекций и фондов.

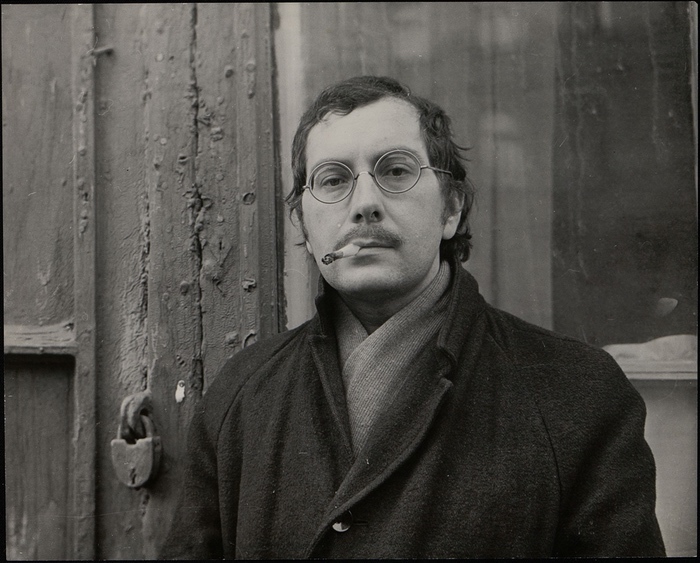

Фонд Бориса Кудрякова

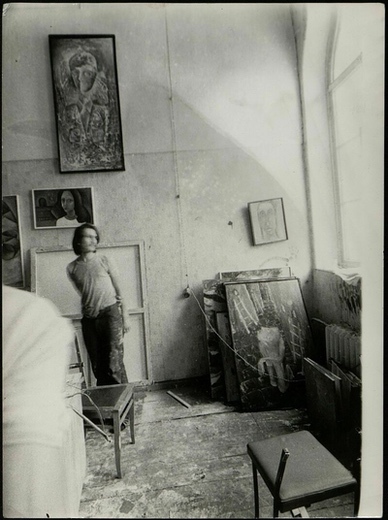

Борис Кудряков — фотограф, поэт и художник. После окончания фотоучилища он вошел в круг неофициального искусства, начал участвовать в квартирных, а затем и международных выставках. Кудряков работал в жанре пейзажа, натюрморта и портрета, много экспериментировал с формой, создавал коллажи и фотокниги. В своих композициях он разрабатывал своеобразный авторский алфавит — шифр, прочитать который может только вовлеченный зритель.

Помимо фотографий фонд Кудрякова включает обширное количество его записок, черновиков, заметок и текстов. Сотни пленок, отпечатков и экспериментальных композиций с авторскими подписями, многие из которых так и не были опубликованы, дают представление о раннем ленинградском андеграунде, где художник еще искал собственную форму и язык.

В своем «Натюрморте» (1970-е) Кудряков использует характерный для себя прием — из не самых презентабельных объектов формирует лаконичную и выразительную композицию. Полуразобранная зажигалка, каштан и разбитый стакан, с одной стороны, восхищают простотой фактур, контрастом эстетики и материалов, но в то же время формируют метафорический язык, в котором бытовые предметы обретают поэтичность, а фотография становится способом временного ухода от повседневной реальности.

Архив группы «Новые композиторы»

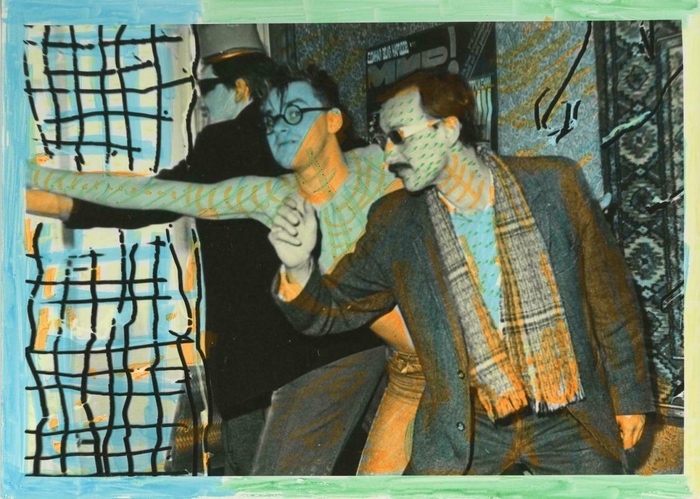

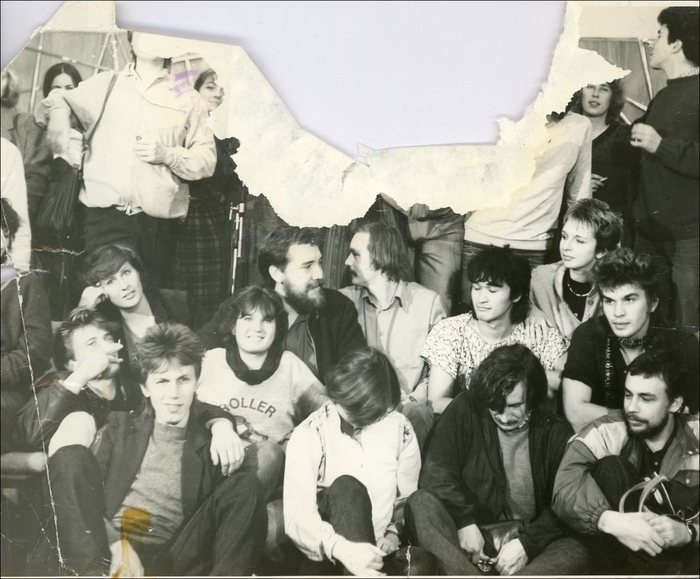

Группа «Новые композиторы» — пионеры музыкального семплирования в России и одни из ключевых участников неофициальной художественной сцены Петербурга 1980–1990-х годов. Они работали с электронной и аналоговой музыкой, часто создавали инструменты из подручных материалов, организовывали концерты, перформансы, выставки и лекции. Несколько лет назад «Гараж» приобрел коллекцию материалов основателей группы, включающую в себя артефакты со встреч объединения, исторические материалы об истории развития музыкальной и клубной культуры, огромное количество фотографий, официальную документацию, авторские коллажи, диски и пластинки, письма и другие эфемериды.

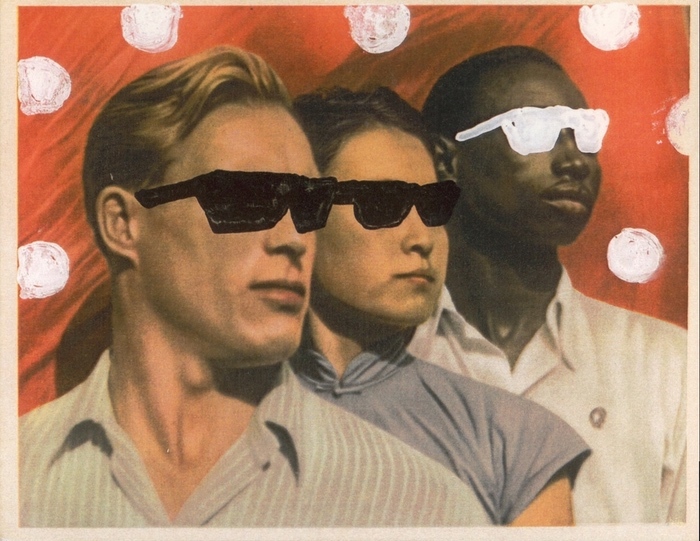

Фотографии фиксируют жизнь группы и ее окружения: концерты, домашние вечеринки, посещения выставок и мастерских, поездки и выступления, встречи с музыкантами, художниками и поэтами. Некоторые снимки были позднее раскрашены участниками коллектива, превратившись из документальных кадров в своего рода художественные произведения.

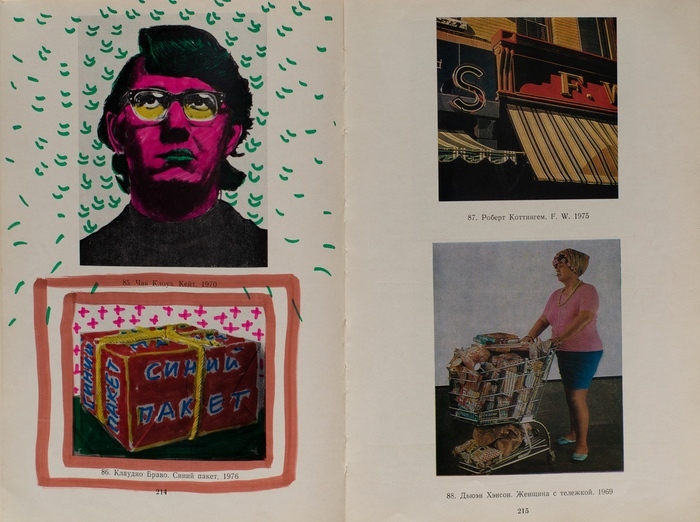

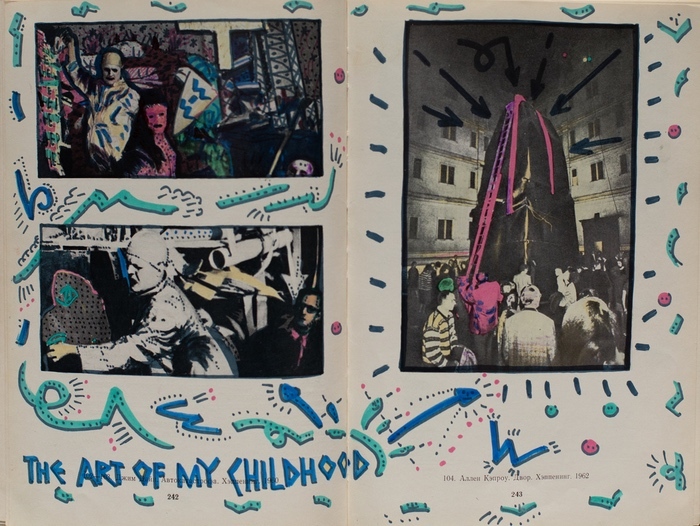

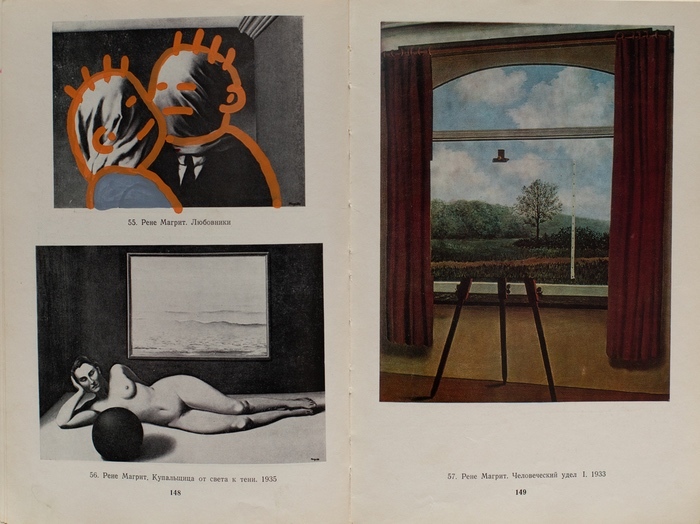

Один из наиболее примечательных артефактов коллекции — переработанная книга «Антййкусотво» — результат художественной интервенции в издание «Антиискусство. Теория и практика авангардистских движений»[1]. В оригинале автор анализировала концепции модернизма и рассматривала связи между авангардом и разными течениями буржуазной философской мысли. Идеолог «Новых композиторов» Игорь Веричев вместе с коллегами превратил книгу в арт-объект: отмечал интересующие слова, делал зарисовки, выделял цитаты и вписывал собственные комментарии. В ходе этих улучшений издание утратило академический характер: рисунков и критических заметок стало больше, а комментарии к истории искусств второй половины ХХ века — четче и нахальнее.

Архив Ивана Сотникова

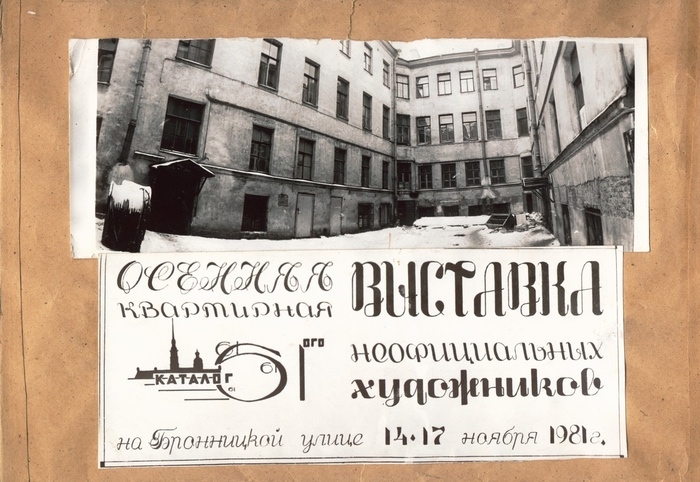

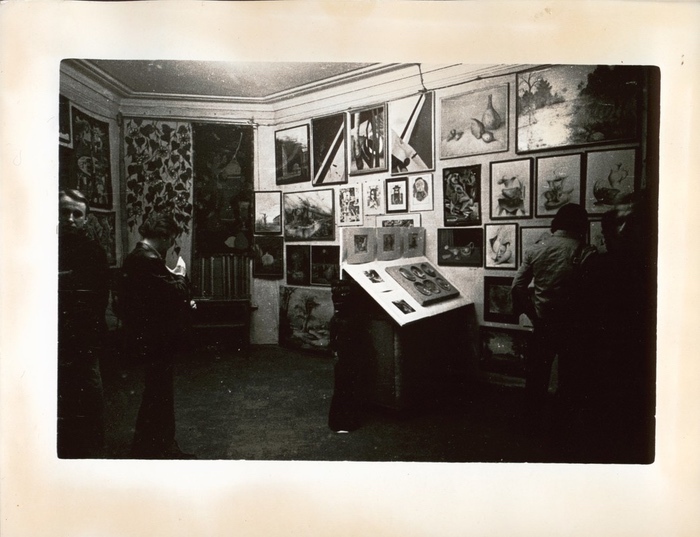

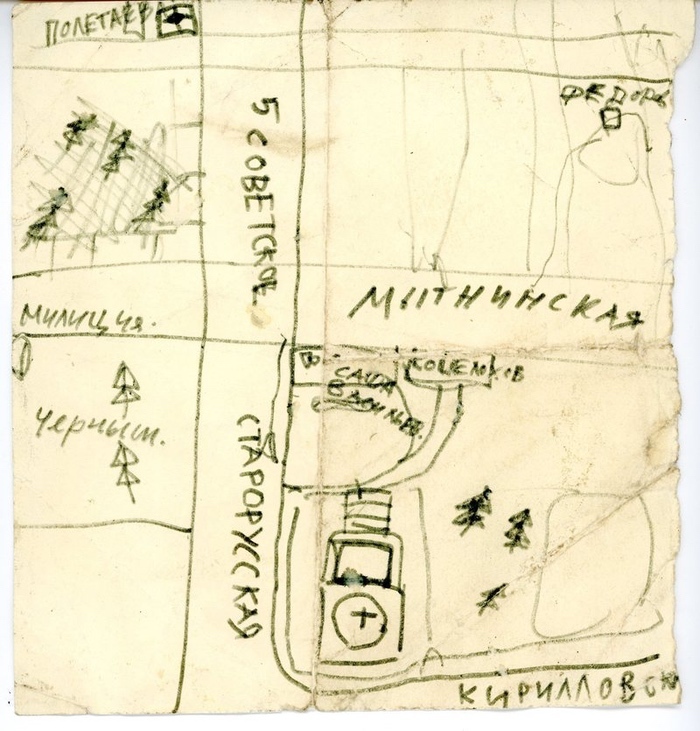

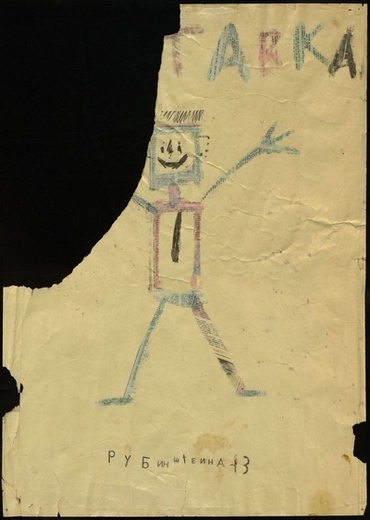

Иван Сотников — один из основателей группы «Новые художники», участник объединения «Митьки» и ТЭИИ — собрал обширную коллекцию документов, эфемерид, фотографий и прессы, рассказывающую о жизни художественного сообщества в 1980-е годы. Архив Сотникова включает в себя свидетельства художественных решений, частные материалы автора: автобиографии, систематизированные реестры собственных работ, личные заметки и эго-документы. Также в фонде представлены артефакты из повседневной художественной жизни того периода — каталоги выставок, книги художников, произведения коллег, билеты, пригласительные и постеры, выполненные методом ручной печати.

Одним из таких свидетельств можно считать каталог «Осенней квартирной выставки неофициальных художников», прошедшей на Бронницкой улице 14–17 ноября 1981 года. Его сложно назвать настоящим каталогом — это скорее самиздат, объединяющий список произведений, фотографии с открытия, кураторские тексты, манифесты и газетные вырезки. Авторы заимствуют привычную форму официального издания, но собирают его своими руками — так же, как и саму выставку.

Интересно посмотреть на это издание как на заявление о себе, артикуляцию и визуализацию своего существования — мало кто еще в тот период ясно понимал значимость происходящего и стремился к формальной фиксации. Позднее, во времена ТЭИИ, художники не раз возвращались к этому событию, считая его отправной точкой своей коллективной истории. Так, архивирование выставки оказалось не просто жестом памяти, но и инструментом самоидентификации поколения.

Фонд Андрея Хлобыстина

Андрей Хлобыстин — художник, музыкант, коллекционер архивных материалов, рассказывающих о жизни петербургской художественной сцены. В 1980-е годы он начинает работать с «Новыми художниками», а в 2000-м создает известный Петербургский архив и библиотеку независимого искусства (ПАиБНИ). Состав его коллекции неоднороден: в нее входят типографские материалы с выставок, фотографии, документация деятельности «Новых художников» и других знаменитых объединений периода, рукописи, заметки и автобиографии участников сцены, а также самиздат и неофициальные журналы, издававшиеся малыми тиражами.

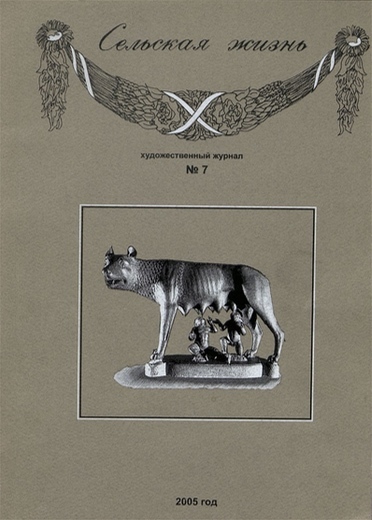

Особое место в фонде занимают выпуски журнала «Сельская жизнь», названного в честь одноименной институции, созданной в конце 1990-х годов. Журнал возник, когда петербургская художница Марина Алексеева и медиахудожник Борис Казаков переехали в дом на Удельной, где начали проводить выставки, а вскоре занялись и издательской деятельностью. Само название «Сельская жизнь» — ироничная отсылка к этому типу почти загородного обитания, попытке найти спокойствие и дистанцироваться от городской суеты.

Каждый выпуск журнала имел собственную тему — например, красота, деньги, Москва или жизнь А. С. Пушкина. Издания включали авторские тексты, изображения и зарисовки. Особенно примечателен их дизайн: в архиве сохранились самодельные рисунки, впоследствии ставшие частью заставок, картушей и миниатюр, украшающих страницы журнала.

Архив «Товарищества Новые Тупые»

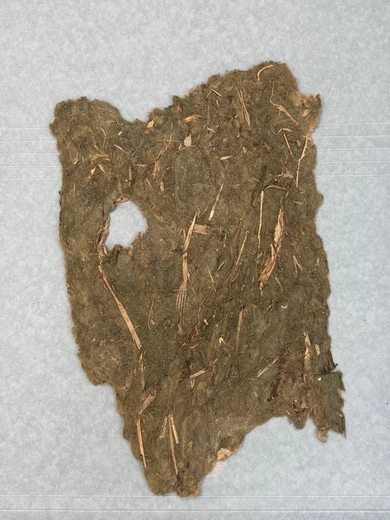

Архив «Товарищества Новые Тупые» — одно из недавних поступлений в коллекцию «Гаража». Группа появилась в 1996 году на базе галереи «Борей» и объединила художников, писателей и критиков, сосредоточенных на создании абсурдистских акций и перформансов. Большинство их проектов не получило полноценной документальной фиксации, однако в архиве сохранились видеозаписи, фотографии, внутренние тексты, описания событий и отдельные артефакты, связанные с акциями.

Один из таких предметов — кусок тины, оставшийся после перформанса Сергея Спирихина, одного из основателей Товарищества. Находясь за городом, художник нашел тину, свернул ее в рулон и принес на выставку. Позднее, во время конференции-ужина, участники объединения ставили на кусках тины печати, подтверждая авторство и иронично возводя найденный объект в статус произведения искусства.

Фонд Ирины Актугановой и Сергея Бусова

Говоря о рубеже 1990–2000-х годов, невозможно обойти вниманием архив Ирины Актугановой и Сергея Бусова. Ирина — основательница культовой галереи «21» на Пушкинской, 10. В конце 1990-х галерея стала специализироваться на медиаискусстве, и на ее базе Актуганова вместе с Аллой Митрофановой организовала Кибер-Фемин-Клуб. Объединение занималось теоретической и образовательной работой, проводило конференции и создавало курсы, один из которых получил название «Курс практической независимости для женщин».

Он сопровождался методическим пособием, где рассказывалось, как починить чайник, заменить лампочку, наточить ножи, подключить DVD-плеер и обслуживать автомобиль. Небольшого размера буклет, выпущенный по мотивам пройденного курса, содержит доступные иллюстрированные инструкции и становится важным шагом к эмансипации — в буквальном и символическом смысле, как и заявлено в его предисловии.

За семь лет существования команде музея удалось настроить коммуникацию с важнейшими деятелями искусства в Петербурге и собрать документы о внушительной части местной неофициальной истории искусства. И хотя общая ее карта еще не построена полностью и некоторые тенденции и имена остаются за кадром, пройденный путь, методически сложенный из обрывочных данных, рассказов и фотографий, — уже огромная работа.

Примечания

- ^ Крючкова В. А. Антиискусство: теория и практика авангардистских движений. М.: Изобразительное искусство, 1985.