Из музейной хроники

Для молодых специалистов начало карьеры редко бывает простым. Вход в профессию превращается в испытание: должности заняты, критерии успеха непрозрачны, а сложившаяся иерархия зачастую прочнее музейных стен. Опубликованная в конце 1980-х годов в журнале «Искусство» сатирическая заметка метко показывает эту систему — спустя десятилетия она узнаваема до мелочей. Музейный мир, как и прежде, бережно хранит не только коллекции, но и собственные порядки.

Волнуясь и спеша, недавняя выпускница университета вошла в Музей Искусств. Плавно устремлялась ввысь парадная лестница. Пятнистые вазы залегли у ее подножия. Сбоку зеленела портьера. За ней таилась табличка: «Научный отдел».

Дверь приоткрылась. Стучали пишущие машинки. Сотрудницы шелестели картотеками. Молодой взлохмаченный человек, поминутно озираясь и вздрагивая, что-то писал.

— Здравствуйте. Меня направили к вам по распределению.

— Распределили? — голос над картотекой звучал жестко.

— В таком случае запомните сразу — на миниатюре здесь сижу я. И буду сидеть до пенсии.

Ничего похожего на миниатюру в комнате не было. И сидела строгая сотрудница на обычном стуле.

— А я сижу на коврах, — заволновались над другой картотекой. — Десять лет сижу и еще двадцать буду сидеть. Понятно?

Понятнее не становилось. Тем более что и ковров в комнате не было.

— А я на стекло сяду, — мрачно пробасили из-за шкафа.

— На стекле всю жизнь можно просидеть, — не без зависти молвила Сидящая на коврах. — Я и сама бы на стекло села, не сиди я уже на мягком.

— На стекло сяду я, — повторили из-за шкафа.

— Вас же с дерева сняли. Снятого с дерева на стекло не посадят, — продолжался загадочный спор.

— Может, на нее камень повесить? — благожелательно пробасил, высунувшись из-за шкафа, громоздкий юноша. — Камень у нас есть. Хороший камень!

Новенькую охватило смятение. Между тем спор разгорался.

— Его с дерева сняли, а он советы дает, на кого камень вешать. Треснуло же дерево!

— В условиях повышенной сухости растрескивание древесины и лаков было неостановимо, о чем мною неоднократно подавались докладные записки, — официально отвечал басовитый юноша.

— Надо не докладные строчить, а увлажнять воздух.

— Чем? — драматично прогрохотал Бас.

Сидящая на миниатюре властно оборвала спор:

— Немедленно введите нового сотрудника в курс научно-хранительской работы. Вне отдела, разумеется.

Молодой человек, дотоле молчавший, вздрогнул, вскочил и ринулся из комнаты.

— По распределению? Сочувствую, — выдохнул он, прикрывая дверь. — Я тоже, но обвык. Главное: не трогайте того, на чем они сидят. И вас не тронут.

— А зачем они сидят на… — новенькая замешкалась, подыскивая слова.

— В музеях все сотрудники сидят на фондах, — объяснил собеседник. — С научными целями, разумеется. Один хранит миниатюры, другой — так называемые мягкие фонды. Это ковры, ткани, костюм. Хранил вот наш сотрудник резное дерево, а оно пересохло и треснуло. Человека с хранения сняли. Теперь он борется за стекло. А стекло другой сотруднице обещано еще год назад. Скульптура из камня сейчас у нас освободилась. Вот вам и предлагают камень, а вы шарахаетесь. Напрасно. Спохватитесь, уже и на камень кто-нибудь сядет.

— Суть же в том, что каждый хранитель в каждом музее изучает и научно обрабатывает определенный фондовый материал. Паспортизация. Инвентаризация. Каталогизация. Итоги изысканий затем публикуют, — тут рассказчик застеснялся. — Стараются опубликовать. В виде научного каталога или монографии. Ввести, так сказать, в обиход искусствознания. Дело это долгое. Полиграфическая база у нас слаба. Но, — он вздрогнул и, наклонившись к своей слушательнице, тихо продолжал: — Дело даже не в этом. Научные труды создавать не все, откровенно говоря, могут. У нас сто научных сотрудников. За каждым закреплена научная тема. Следовательно, в плане музея стоит сто научных монографий…

Голос его совсем потух:

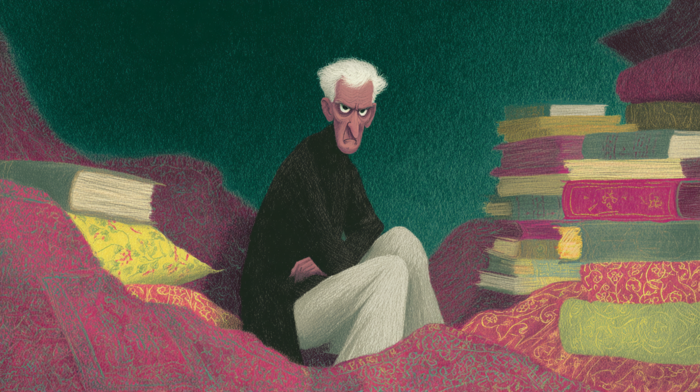

— Сто монографий, — повторил он с недоумением. — Не много ли, а? Шесть, семь, ну десять серьезных, может быть, для одного музея этого достаточно? Но порядок такой: сколько научных сотрудников, столько плановых научных тем. Сколько тем, столько должно появиться монографий. А не все, знаете ли, способны теоретически осмыслить материал, с которым практически работают. Да и не всегда это необходимо. Разве обеспечить сохранность фарфора или тканей менее важно? Вот и опасаются наши сотрудники, чтобы кто-нибудь со стороны… какой-нибудь специалист… молодой… свежий… с идеями… на их материал не посягнул. В научном плане.

Рассказывая, он мрачнел:

— Музей — это единственное место в мире, где в двадцатом веке сохраняется феодальное право первой, образно говоря, ночи. Так мы, музейщики, называем право первой публикации. Право первого научного осмысления музейных коллекций. Все мы тут феодалы со своими владениями. А если какой-нибудь феодал не в состоянии сам осуществить свое право, то он по крайней мере оберегает свои научные владения от чужих вторжений. У каждого владетеля свои вассалы и данники. А новые люди здесь не нужны. Молодые в особенности. Случается, придет специалист, тихий, скромный, вроде вас, а потом вдруг у него прорежется талант и он музейный материал научно и осмыслит. Преждевременно. Вне плана. Бывает, и с публикацией поспешит. А этого здесь не терпят. У вас особых талантов, наверное, нет?

Он бросил на собеседницу зоркий взгляд.

— Рад за вас. В музеях этого не любят. Молодость хоть пройдет со временем, а талант, не вовремя получивший доступ к материалу, может всю научно-хранительскую систему поломать. Ее основа — великое музейное сидение на вещах, охрана своих научных владений от чужаков. Сейчас, понимаю, вам все это диким кажется, а лет пять пройдет, пока вам сочтут возможным дать какой-нибудь фондовый материал, еще лет пять будете его осваивать. Дают ведь не то, чем вы собираетесь заниматься, а то, что свободно. Так лет десять пройдет, глядишь, и вы на свой материал сядете и будете сидеть так же прочно, как ваши старшие коллеги. А чужого специалиста и близко не подпустите. Особенно молодого. Особенно небесталанного…