Американское искусство, Советский Союз и каноны холодной войны

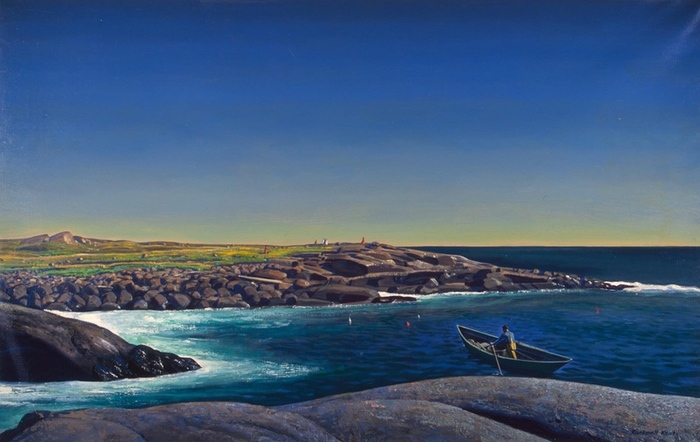

История американского искусства периода холодной войны традиционно ассоциируется с триумфом абстрактного экспрессионизма, Американской выставкой в Сокольниках 1959 года и почти конспирологическими теориями о роли ЦРУ, превратившего искусство в инструмент идеологической борьбы. Начиная работу над книгой «Американское искусство, Советский Союз и каноны холодной войны» в 2010 году, Кирилл Чунихин исходил из похожих представлений, однако исследованные архивы и свидетельства современников все настойчивее противоречили этим упрощенным интерпретациям. В выпущенной издательством «Новое литературное обозрение» в 2025 году книге автор предлагает иной взгляд: учитывая политический контекст, он не сводит историю искусства к дипломатии и крупным политическим событиям, а показывает, как Советский Союз становился активным соавтором формирования канона американского искусства. Так, Джексон Поллок, ныне один из главных американских художников ХХ века, в СССР играл второстепенную роль, тогда как менее известный реалист Рокуэлл Кент был настоящей суперзвездой. Его ретроспективу в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 1957 году организовала исключительно советская сторона, минуя официальные американские институты. После ее успешных гастролей по крупным городам страны художник передал в дар Советскому Союзу около девятисот работ — жест, воспринятый как акт дружбы и мира, но одновременно — как критика американского общества и культурной политики. Об истории этого дара, рецепции художника в СССР и конструировании советского мифа о Рокуэлле Кенте — реалисте, гуманисте, «настоящем американце», противостоящем буржуазному Западу, — рассказывается в главе «Свой среди чужих. Рокуэлл Кент, или Как в СССР продвигали американское искусство», фрагмент из которой мы публикуем с любезного разрешения издательства.

Эммануил Евзерихин. Портрет Рокуэлла Кента. 1960-е. Фотография. Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО

Эммануил Евзерихин. Портрет Рокуэлла Кента. 1960-е. Фотография. Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО

Дар

В 1960 году на пресс-конференции, посвященной решению подарить свое обширное собрание живописи и графики, Кент назвал его «большой коллекцией Кента» (great Kent collection)[1]. Сорок лет спустя, в 1990-х годах, Скотт Феррис, видный исследователь творчества Кента, взял на вооружение эту формулировку, удачно отражающую историческую и художественную ценность собрания работ Кента с начала 1900-х по конец 1960-х[2]. Подробно анализируя провенанс переданных работ, Феррис подчеркивал, что личные симпатии Кента к Советскому Союзу повлияли на его решение передать коллекцию в дар советскому народу[3]. Свое искреннее комплиментарное отношение к СССР Кент не раз проявлял в интервью средствам массовой информации, и его просоветские симпатии в действительности были важнейшей предпосылкой для его поступка. При этом Кент умело встраивал свое решение в актуальную повестку советской политики в условиях холодной войны: художник особенно подчеркивал, что передача картин советскому народу совпала с «призывом к полному и всеобщему разоружению во всем мире», с которым Советский Союз выступил в ООН в 1960 году[4]. Впрочем, Кентом двигали не только эти альтруистические мотивы.

Положение Кента на американской художественной сцене конца 1950-х годов послужило еще одной причиной, побудившей художника подарить свои картины советскому народу. В 1960 году в письме Андрею Чегодаеву Кент вспоминал невероятный успех турне своей выставки 1957–1958 годов и сетовал, что после возвращения в США его картины до сих пор стоят нераспакованные в сарае у него на ферме в Адирондакских горах[5]. Художник жаловался, что преследования Маккарти бросили такую тень на его репутацию, что после скандального процесса 1953 года арт-дилеры и музеи перестали интересоваться его искусством. Еще до судебного разбирательства Кент заключил предварительное соглашение с Музеем Фарнсворта в Рокленде, собиравшимся выстроить отдельное крыло, чтобы выставлять работы из обширного собрания Кента. Сразу же после суда музей разорвал соглашение, и с тех пор у художника не было ни одной выставки. Действительно, в 1950-е годы художники, эстрадные артисты, деятели кино и прочие представители сферы искусства и культуры нередко теряли былую популярность из-за одних лишь обвинений в симпатиях к коммунизму. К примеру, Поль Робсон, видный борец за права человека и всемирно известный певец, так и не смог достичь прежних карьерных высот на американской сцене после окончания преследований со стороны Маккарти[6]. Даже в конце 1950-х годов, несмотря на угасание маккартизма и последующую реабилитацию его жертв, общество продолжало относиться к ним с опаской и недоверием.

Впрочем, спад популярности Кента как художника не стоит объяснять только его политическим активизмом и антикоммунистическими взглядами в период маккартизма. В 1950-х годах, когда современный американский авангард находился на волне громкого международного успеха, такие сравнительно консервативные художники, как Кент, могли казаться героями ушедшего прошлого. В сравнении с живописью действия Поллока, мультиформами Ротко и мобилями Колдера реализм Кента выглядел старомодным, а для кого-то и попросту устаревшим. Кент явно сознавал, что его приверженность реализму все сильнее препятствует возможности оставаться востребованным художником в современной Америке: «В последние годы я не передавал свои произведения на выставки, так как на выставках в Соединенных Штатах представлено в основном модернистско-абстрактное направление. Поэтому появление реалистических полотен выглядело бы так, как если бы коня пустили пастись в стадо коров»[7]. Более того, Кент утверждал, что, даже если бы он мог выстроить отдельный выставочный зал для своих произведений, это было бы так же бессмысленно, как если бы Давид Ойстрах начал играть на скрипке в Сахаре[8]. И в самом деле, учитывая, что с 1942 года и вплоть до 1966-го — то есть на протяжении 24 лет — Кент почти не выставлялся в США[9], эта страна вполне могла казаться ему пустыней. Оказавшись, по сути, маргиналом и аутсайдером современного художественного рынка, Кент не мог не оценить преимущества сотрудничества с Советским Союзом, где реалистическое искусство было в почете. Именно поэтому в 1958 году, не видя никаких возможностей в ближайшем будущем показывать свои работы в США и вспоминая о советском успехе, Кент решил передать бóльшую часть своих картин, рисунков, гравюр и книг советскому народу[10]. На пресс-конференции Кент отметил и то, что его дар следует понимать и как акт мира, и как жест, направленный на критику американской внутренней политики: «Надеюсь, что американский народ, который часто выражал любовь к моему творчеству, поймет, что доступ его к коллекции моих работ был бы ограничен официальным и правительственным контролем, и поймет те мотивы, которые побудили меня к этому шагу»[11].

Этот дар Кента послужил поводом для организации второй масштабной выставки его искусства в СССР, открывшейся 19 ноября 1960 года в Академии художеств в Москве. Экспозиция занимала 13 залов и насчитывала почти 900 экспонатов; она была вчетверо больше предыдущей выставки 1957 года[12]. На церемонии открытия Кент, который к тому моменту провел в СССР два месяца, путешествуя по России, Грузии и Армении, произнес торжественную речь. 20 ноября 1960 года на страницах «Правды» Хрущев лично выразил благодарность художнику за этот дар, являющийся знаком дружеских отношений[13].

Когда в 1957 году началась активная фаза организации первой, относительно небольшой выставки Кента, едва ли кто-то из советских устроителей мог предвидеть, какой размах обретет экспонирование работ художника в СССР. Просоветские взгляды и оппозиционность по отношению к американскому политическому и художественному мейнстриму обеспечили Кенту своего рода идеологический пропуск, способствуя распространению его популярности в Советском Союзе. А что же картины Кента? Как их приняли в СССР?

Больше чем художник

Продвижение Кента в каком-то смысле было государственным проектом в СССР, если учесть, что им занимались исключительно официальные советские институции (ВОКС[14], музеи и т. д.). Поэтому естественно, что советские СМИ посвящали художнику многочисленные панегирические публикации. И, несмотря на то что начиная с 1957 года советские критики опубликовали десятки статей о Кенте, эти тексты едва ли включали в себя хоть сколько-нибудь подробный анализ его работ и художественного стиля. Статьи о художнике состояли из клише, в них присутствовали стандартные доводы и в конечном счете воспроизводился один и тот же нарратив[15]. Как правило, в таких публикациях утверждалось, что Кент — один из лучших современных художников Америки. Кента превозносили за его многосторонность: за свой более чем 50-летний творческий путь он успел поработать в разных техниках, от графики до живописи. Критики неизменно отмечали «прогрессивный» характер его живописи в противовес «декадентскому» модернизму, столь распространенному в «Мекке абстракционизма», США[16].

Критиковали Кента нечасто и, как правило, за его немногочисленные символистские произведения, такие как, например, «Русская литургия», знакомая советскому зрителю еще по выставке 1957–1958 годов. Проникнутая мистическими мотивами, эта картина ярко выделялась на фоне живописи Кента. В 1958 году на заседании ученого совета Пушкинского музея специалист по западному искусству Ирина Кузнецова раскритиковала Кента за то, что, как ей представлялось, работа художника была стилистически близка к поэтике Уильяма Блейка[17]. Однако при этом Кузнецова отметила, что мистицизм в живописи для Кента нетипичен и что большинство его картин все же написано в реалистической манере. Эта единичная отрицательная оценка ни в коей мере не повлияла негативно на профессиональную репутацию Кента в СССР, поддерживаемую подавляющим большинством хвалебных рецензий на его творчество. По крайней мере с 1953 года советские культурные ведомства утверждали нарратив, позволявший слегка критиковать Кента при положительном отношении к его творчеству в целом. Советские критики заявляли, что, поскольку Кент живет в буржуазном обществе, где искусство находится в упадке, он неизбежно подвержен декадентскому художественному влиянию[18]. Таким образом, Кента представляли как художника, создававшего символистские картины не намеренно, а в силу внешних обстоятельств. При этом неизменно подчеркивалось, что Кент борется с «декадентским» влиянием, а тот факт, что большинство его работ выполнены в реалистической манере, доказывал, что он все-таки «прогрессивный» художник.

Если обратить внимание на репродукции, которые чаще всего использовались для публикаций о художнике, то можно глубже понять, какой именно образ Кента продвигался в Советском Союзе. Первые статьи о выставке Кента 1957 года сопровождались репродукцией его картины «Гренландцы» (The Greenlanders, ок. 1935–1940)[19]. Эта же картина, изображающая троих мужчин, которые тащат что-то на веревке вверх по склону, украсила обложку советского каталога выставки Кента 1958 года в Эрмитаже. Критики подчеркивали, что «Гренландцы» олицетворяют «мужественную борьбу с суровой природой» и что картина воспевает «людей труда»[20]. Подобная акцентировка позволяла представить Кента советской публике как художника, сосредоточенного на теме труда. Учитывая тот факт, что эстетизация труда являлась одной из задач официального советского искусства, подобная стратегия представляется оправданной[21]. Кроме того, советский зритель был знаком с тематикой труда в живописи по опыту взаимодействия с соцреализмом, благодаря чему близость Кента к стандартам официального советского искусства становилась еще более очевидной.

Другая крайне вероятная причина выбора именно этой картины для иллюстрирования творчества Кента обуславливалась ее композицией. Очевидно сходство «Гренландцев» с хрестоматийным для советского зрителя полотном — «Бурлаками на Волге» (1870–1873) Ильи Репина. Эта возможная параллель между важнейшим для советской культуры художником XIX века и современным американским реалистом не могла не способствовать положительной рецепции со стороны советских зрителей.

Наконец, частое иллюстрирование текстов о Кенте именно «Гренландцами» было обусловлено и тем, что эта работа позволяла передать характер кентовского стиля в целом. Так, искусствовед Евгений Левитин полагал, что эта картина воплотила в себе черты, которые в Советском Союзе считали типичными для творчества художника: пафос труда в сочетании с гуманизмом, романтизация сурового климата и эстетизация северного пейзажа:

«Через все творчество Кента проходит постоянный, любимый им герой — человек действующий и борющийся. Может, художника потому так и привлекает суровая природа крайнего Севера — Гренландии или крайнего Юга — Огненной Земли, что созидательная роль человеческого труда выступает здесь особенно полно и величественно»[22].

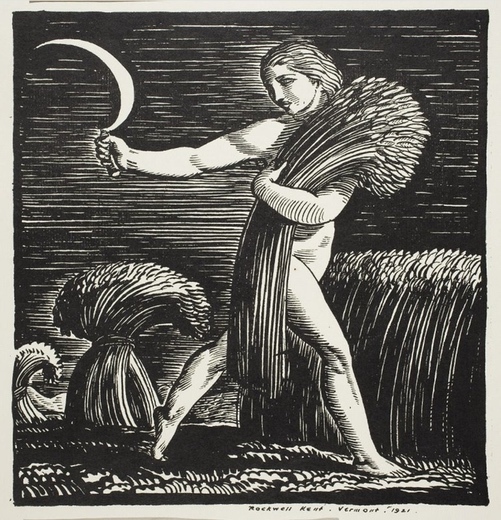

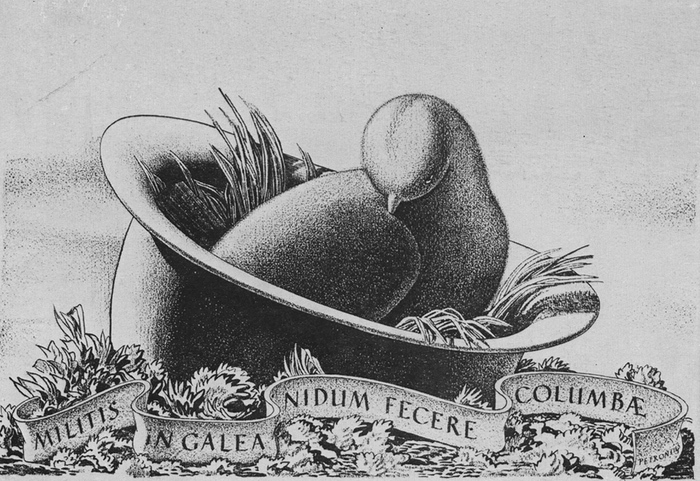

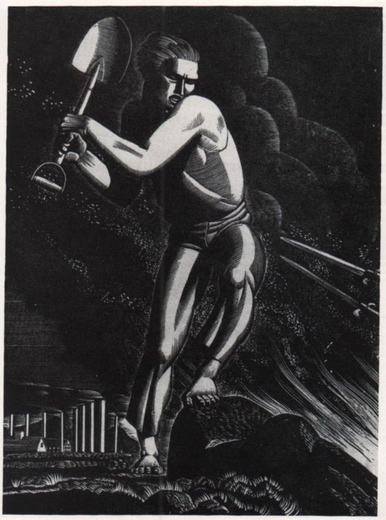

Политическая графика Кента также активно использовалась для иллюстрирования публикаций о художнике. Например, в советских газетах часто перепечатывали гравюру Кента «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», которую можно воспринимать как перевод на визуальный язык важнейшего советского лозунга. Примечательно, что это изображение наряду со многими другими работами Кента — от живописи до книжных иллюстраций — воспроизводилось и на открытках. Тиражирование политической графики Кента укрепляло его репутацию социалиста и способствовало еще более широкому распространению его творчества в СССР. Другой яркий пример того, как в СССР массово репродуцировалось его искусство, — это открытка с рисунком Кента «И в шлемах солдат голуби мира совьют свои гнезда». Она была выпущена тиражом 20 000 экземпляров и содействовала его репутации борца за мир.

При столь активной популяризации творчества Кента неожиданным оказывается тот факт, что собственно искусство художника в советской прессе никогда не подвергалось подробному стилистическому или формальному анализу. Обычно вместо серьезного аналитического исследования давалось лишь краткое описание:

«Произведения Кента привлекают тщательностью отработанных деталей, любовным отношением автора к предмету изображения, и вместе с тем их отличает романтическая приподнятость, с которой художник рассказывает зрителю о виденном»[23].

Вместо того чтобы говорить о художественной манере Кента, авторы статей были склонны рассуждать о его биографии. Более того, размышления о приверженности Кента социалистической идеологии, о его миротворческой позиции и путешествиях зачастую полностью заслоняли собой разговор о самих картинах. Советских критиков волновала не столько проблема изучения и оценки искусства Кента, сколько его многогранная личность. В результате создавался образ Кента — разностороннего, универсально одаренного, убежденного социалиста, которому удалось выжить при маккартизме в США. Художник в советских публикациях представал человеком, который добрался до самой южной точки Южной Америки и провел полгода в снегах Гренландии. Коротко говоря, он был жаждущим приключений странником:

«Замечательный живописец и график, прекрасный писатель, неутомимый и смелый путешественник, выдающийся борец за мир — Рокуэлл Кент принадлежит к числу тех универсально одаренных, полных бурной творческой энергии людей, которыми двадцатый век богат, быть может, не меньше, чем эпоха Возрождения»[24].

Эта цитата прекрасно иллюстрирует отношение к Кенту в Советском Союзе по двум причинам. Во-первых, она показывает, насколько сильно его уважали. Сравнение с человеком эпохи Возрождения свидетельствует о высочайшем статусе Кента в советской культуре, в каком-то смысле поклонявшейся титанической натуре эпохи Ренессанса[25]. Во-вторых, приведенная цитата говорит о том, что в Советском Союзе Кент был не просто художник, а скорее герой романтического типа. Как писал, в частности, советский критик Чугунов, о «качествах Кента так много говорили, что рассказы о нем превратились в легенду»[26]. Кент и в самом деле в конечном счете превратился в яркий социальный миф[27].

Миф о Рокуэлле Кенте

Конец 1950-х — конец 1960-х годов стал периодом, когда в Советском Союзе был сконструирован особый образ Рокуэлла Кента. Его возникновению активно способствовала советская пресса, тщательно освещавшая биографию художника, его творческий путь и политическую позицию. Книги Кента, включая автобиографию «Это я, господи!», были изданы тиражами в сотни тысяч экземпляров, что усиливало его присутствие в советской культуре. Кент регулярно появлялся и в советской кинохронике[28]. Одной из кульминаций конструирования образа Кента стал документальный фильм «Дар американского художника», где освещался его визит в СССР — его прогулки вокруг Кремля, беседы с высокопоставленными чиновниками, встречи с советскими людьми[29]. Примечательный эпизод фильма запечатлел, как знаменитый скульптор Евгений Вучетич лепит бюст Кента. Главный советский скульптор, работающий над копией с живого американского художника в годы холодной войны, — это факт, свидетельствующий о необыкновенном уважении, оказанном Кенту. На высочайшем государственном уровне советское правительство тоже всячески поощряло Кента за достижения в искусстве и общественной деятельности. Так, в знак высокой оценки его таланта живописца в 1962 году Кента избрали почетным членом Академии художеств СССР. Как активисту, миротворцу и другу Советского Союза в 1967 году художнику присудили Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами» — высшую государственную награду, какой мог удостоиться иностранец.

Примечания

- ^ Дар американского художника. Пресс-конференция в Министерстве культуры СССР // Правда. 1960. 17 ноября. С. 4.

- ^ Ferris S. R., Pearce E. Rockwell Kent’s Forgotten Landscapes. P. 75.

- ^ Ibid. P. 74–75.

- ^ Дар американского художника. Пресс-конференция в Министерстве культуры СССР // Правда. 1960. 17 ноября. С. 4.

- ^ Письмо Рокуэлла Кента Андрею Чегодаеву о передаче картин опубликовано в каталоге выставки (см.: Рокуэлл Кент, 1882–1971: живопись, графика. Приложение 1).

- ^ Подробнее о Робсоне и маккартизме см.: Beeching B. J. Paul Robeson and the Black Press: The 1950 Passport Controversy // The Journal of African American History. 2002. Vol. 87. № 3. P. 339–354. См. также блистательное аналитическое исследование, посвященное вопросу о том, как умело советская пропаганда использовала антирасистский дискурс: Matusevich M. Black in the USSR // Transition. 2008. № 100. P. 56–75.

- ^ Говорит Рокуэлл Кент // Правда. 1958. 17 января. С. 6.

- ^ Письмо Кента Чегодаеву, опубликованное в: Рокуэлл Кент, 1882–1971: живопись, графика. Приложение 1.

- ^ Исключением стала выставка 1955 года «Право путешествовать» (Right to Travel) в Галерее искусства сегодняшнего дня (Art of Today Gallery), призванная привлечь внимание к истории с паспортом (см.: Brochure of the Exhibition in TAM.134. Box 1. Folder 8).

- ^ Свое предложение Кент передал через Чегодаева. 20 июня 1960 года представители советских учреждений культуры, занимающие самые высокие должности, написали Кенту коллективное письмо. Под ним подписались Екатерина Фурцева, министр культуры СССР; Сергей Герасимов, первый секретарь Союза художников СССР; Нина Попова, председатель Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами; Борис Иогансон, президент Академии художеств СССР. В письме говорилось, что Советский Союз принимает дар Кента.

- ^ Дар американского художника. Пресс-конференция в Министерстве культуры СССР // Правда. 1960. 17 ноября. С. 4.

- ^ Только 80 своих картин Кент оценивал в 200 000–300 000 долларов. Эта сумма не учитывала подаренной им графики и прочих разнообразных предметов.

- ^ Хрущев Н. Господину Рокуэллу Кенту // Правда. 1960. 20 ноября. С. 1.

- ^ ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей

- ^ Сходство между собой некоторых статей о Кенте не ограничивалось композиционным или смысловым уровнем — в них встречались даже одинаковые фрагменты. В частности, два разных автора, Е. Левитин и Е. Кривич, написали статьи, приуроченные к двум разным событиям — выставке Кента 1957 года и факту дарения картин СССР в 1960 году. Статьи эти были опубликованы в разных газетах («Советской культуре» и «Литературе и жизни»), но части публикаций, где речь идет о биографии и творчестве Кента, содержат пространные, дословно совпадающие пассажи (см.: Левитин Е. Выставка Рокуэлла Кента // Советская культура. 1958. 7 января. С. 4; Кривич Е. Искусство Рокуэлла Кента // Литература и жизнь. 1960. 23 ноября. С. 4).

- ^ Членов А. Полотна Рокуэлла Кента // Московский комсомолец. 1960. 26 ноября. С. 3.

- ^ Стенограмма заседания ученого совета ГМИИ. 11 января 1958. ОР ГМИИ. Ф. 32. Роквелл Кент. Оп. 4. Д. 34. Л. 35.

- ^ Stenographic Record of a Meeting of the VOKS Section of Fine Arts on June 5, 1953. AAA. Kent papers. Alphabetical File: Kent Collection 1953–1947 [sic], 1960–1961. Reel 5199. Frame 131.

- ^ См., например: Выставка произведений современного американского художника Рокуэлла Кента // Правда. 1957. 13 декабря. С. 6; Левитин Е. Выставка Рокуэлла Кента // Советская культура. 1958. 7 января. С. 4.

- ^ Выставка произведений современного американского художника Рокуэлла Кента // Правда. 1957. 13 декабря. С. 6.

- ^ Подробнее об эстетизации труда в советской культуре см.: Добренко Е. Блуд труда: От романа с производством к производственному роману. Гл. 3 // Е. Добренко. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 208–265.

- ^ Левитин Е. Выставка Рокуэлла Кента // Советская культура. 1958. 7 января. С. 4.

- ^ Там же; Кривич Е. Искусство Рокуэлла Кента // Литература и жизнь. 1960. 23 ноября. С. 4.

- ^ См. предисловие Чегодаева к каталогу выставки: Кент: Живопись и графика. М.: [б. и.], 1957. С. 6.

- ^ Gilburd E. Picasso in Thaw Culture // Cahiers du Monde Russe. 2006. Vol. 47. № 1. P. 78.

- ^ Чугунов К. Художник, публицист, борец за мир!

- ^ Употребляя по отношению к Кенту слово «миф», я имею в виду, что официальный образ Кента, созданный в Советском Союзе, — результат переосмысления его биографии и творчества. С методологической точки зрения я, вслед за Роланом Бартом, использую «миф», подразумевая, что знак, помимо прямого денотативного значения, обладает коннотациями (см.: Барт Р. Миф сегодня // Р. Барт. Избранные работы: семиотика, поэтика. М.: Издательская группа «Прогресс-Универс», 1994. С. 72–130). Эти коннотации обусловлены господствующей идеологией, они узаконивают и обосновывают ее. В следующем параграфе рассматриваются разнообразные смыслы, возникшие как часть советского образа Кента.

- ^ Например, Кент нередко выступал главным персонажем эпизодов советской кинохроники «Новости дня» (№ 52 (1957); № 28, № 41, № 48 (1960)). Пленка хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов (РГАКФД) (см. ед.: № 15355; № 18592; № 18605; № 18612).

- ^ Дар американского художника. Операторы Г. Монгловская, Ю. Монгловский. М.: Центральная студия документальных фильмов (ЦСДФ), 1960. РГАКФД. № 16064.