Вокруг ауры

Понятие ауры произведения искусства — одно из самых популярных в философском наследии Вальтера Беньямина. В знаменитом эссе о технической воспроизводимости искусства она предстает как нечто, что утрачивается с приходом фотографии и кино, но одновременно — как уникальный опыт «близости далекого», подлинности и поэтического взгляда. Беньямин возвращался к этому понятию в разных текстах, уточняя и смещая акценты. Переводчик книг немецкого мыслителя Миша Коноваленко предлагает читателям «Артгида» три небольшие заметки к этому понятию. Они носят скорее библиографический характер и строятся вокруг ключевых цитат из нескольких беньяминовских текстов. Некоторые из этих цитат русскоязычным читателям хорошо знакомы, однако существенная их часть публикуется на русском языке впервые.

Вальтер Беньямин. Фото: Catherine Russell. Коллаж: Артгид

Вальтер Беньямин. Фото: Catherine Russell. Коллаж: Артгид

В данном материале упоминаются наркотические вещества. Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

Классическая дефиниция: эссе о воспроизводимости, эссе о фотографии

Наиболее известное беньяминовское определение ауры приведено в эссе 1935 года «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Ключевое положение этого текста — постулат об «упадке ауры» — дает Беньямину возможность соединить тенденции в художественном производстве XIX столетия с новшествами в искусстве XX-го, развить собственную теорию кинематографа и в конечном итоге предложить несколько принципиальных понятий, касающихся функционирования искусства как такового. Таким образом, понятие ауры произведения искусства вводится от противного: аура — это в первую очередь то, чего лишается произведение с появлением средств технической воспроизводимости — полиграфии, фотографии и кино. «Даже самой совершенной репродукции недостает одного, — пишет Беньямин, — того здесь и сейчас, что присуще произведению искусства, его уникального присутствия в том месте, где оно находится»[1]. И лишь начав с этой чисто негативной констатации, он ниже предлагает уже два позитивных определения ауры. Первое развивает положение о «здесь и сейчас» произведения искусства:

«Здесь и сейчас оригинала составляет понятие его подлинности. Химический анализ патины на бронзовом изделии может способствовать установлению его подлинности; так же установлению подлинности некоторой средневековой рукописи может способствовать свидетельство того, что она происходит из такого-то архива XV столетия <…> Подлинность вещи есть совокупность всего, что в ней от самого ее рождения подлежит передаче через традицию, начиная от длительности ее материального существования и оканчивая историческим свидетельством, которое она несет. Так как последнее базируется на первом, то в репродукции, где у человека отнято первое, под удар попадает и последнее — историческое свидетельство вещи. То, чего здесь недостает, можно суммировать в понятии ауры и, таким образом, сказать: то, что гибнет в эпоху технической воспроизводимости произведения искусства, — это его аура»[2].

Второе определение ауры дается в следующей главке и звучит уже совсем иначе:

«К понятию ауры, предложенному выше для исторических объектов, напрашивается иллюстрация на примере ауры природных объектов. Эту последнюю мы определим как уникальное явление некой дали, сколь бы близка она ни была. Отдыхая солнечным днем, следовать взглядом за контуром гор на горизонте или за веткой, бросающей свою тень на отдыхающего, значит дышать аурой этих гор, этой ветки»[3].

Итак, в определении ауры Беньямин как будто задействует две принципиально различные аргументации. Первая — подчеркнуто техническая. В ней аура задается от возможности локализовать предмет в традиции, точно установив его происхождение. Вторая аргументация — неожиданно поэтическая: аура описывается как неповторимое взаимодействие с далеким в его предельной близости.

Два настолько различных взгляда на ауру как на «понятие подлинности» предмета могут показаться трудно совместимыми. Однако в действительности для Беньямина это даже не два взгляда — а один и тот же взгляд. Двойная дефиниция ауры в эссе о воспроизводимости дана с одной, и совершенно конкретной точки зрения. Во-первых, это точка зрения человека, который, способен любоваться вещами, пришедшими из далеких мест или давних времен, лишь на предельно близкой дистанции («…уникальное явление некой дали, сколь бы близка она ни была»). Во-вторых, полным его наслаждение будет лишь в том случае, если происхождение каждой «далекой» вещи из того или иного места или времени скрупулезно засвидетельствовано в ее истории (в «совокупности всего, что в ней от самого ее рождения подлежит передаче через традицию»). Понимать все это следует буквально. Близость далекого — близость вещи на расстоянии вытянутой руки в собственной комнате. «Историческое свидетельство» — точный перечень всех ее прежних владельцев. А взгляд, способный увидеть в двух этих составляющих «ауру» вещи, — взгляд коллекционера.

Страстным коллекционером был сам Беньямин. В небольшом эссе 1931 года «Я распаковываю свою библиотеку» (которое, кажется, в свое время по забавному стечению обстоятельств стало первым посмертным переводом Беньямина на русский язык[4]) он так описывал коллекционерский взгляд на вещи:

«Эпоха, место, ремесло, прежние обладатели — все это для истинного коллекционера в каждом из его сокровищ сходится в некую магическую энциклопедию, суть которой — судьба его предмета <…> Достаточно поглядеть, как коллекционер обращается с предметами из своей витрины. Едва взяв их в руки, он, кажется, вдохновенно глядит сквозь них, в их даль»[5].

Дословные совпадения этого описания с обоими приведенными выше определениями ауры — «технической» и «поэтической» — уже не требуют комментария.

Остается только добавить, что, хотя в первую очередь это двойное определение ауры ассоциируется именно с эссе о воспроизводимости, частично оно присутствует уже в эссе «Краткая история фотографии», написанном четырьмя годами ранее, в 1931 году. Теодор Адорно в свое время даже сетовал, что «повальной популярности работы о произведении искусства» поспособствовало «упрощение» концепции ауры, на которое Беньямин пошел впоследствии. В самом деле, «Краткая история фотографии», уже содержащая «поэтическую» аргументацию, а также многие соображения относительно упадка ауры с приходом репродукции, использует само понятие ауры одновременно конкретнее и шире. Конкретнее — поскольку речь в эссе идет в первую очередь об оптическом эффекте на старых снимках, об «абсолютной непрерывности перехода от самого яркого света до самой темной тени»[6]. Шире — так как этот оптический эффект служит для Беньямина лишь знаком проявления того, что он называет аурой и что в понятийном каркасе эссе о фотографии является свойством не столько снимков (как в сочинении о воспроизводимости), сколько изображенных на них людей:

«…каждый клиент встречался в лице фотографа прежде всего с техником нового поколения, а каждый фотограф в лице клиента — с представителем восходящего социального класса со свойственной ему аурой, которая проглядывала даже в складках сюртука и шейном платке»[7].

О том, как в беньяминовской теории фокус понятия ауры смещался от человека к предмету искусства и обратно к человеку, говорится в двух следующих заметках.

Первые определения: аура коленки и орнаменты Ван Гога

Эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1935) и «Краткая история фотографии» (1931) — не первые тексты Беньямина, в которых тематизируется понятие ауры. Разрабатывать его он начинает в весьма специфическом контексте — в записях, примыкающих к задуманной теоретической книге о гашише (является наркотическим средством и запрещен на территории РФ). В отличие от всех других исследований автора, этот проект должен был иметь сугубо экспериментальную основу. В 1928–1929 годах Вальтер Беньямин под руководством двух берлинских врачей вместе с несколькими друзьями и знакомыми занимался употреблением различных опьяняющих веществ, причем ощущения и впечатления участников подробно протоколировались. Книга в итоге так и на была написана — от всего этого замысла остались лишь два небольших газетных эссе и собственно протоколы экспериментов, которые Беньямин со своими товарищами ставили на себе.

Именно в этих протоколах понятие ауры получает у Беньямина свое первое развернутое определение. Впрочем, кое-где оно используется в чисто предметном ключе. Например Беньямин пишет:

«Блох хотел слегка коснуться моего колена. Прикосновение ощущается задолго до того, как оно меня достигло, я воспринимаю его как крайне неприятное уязвление моей ауры»[8] («Контуры второго… впечатления», 15 января 1928).

Здесь слово «аура» применяется к человеку. Она, в частности, имеется вокруг колена, и ее можно задеть рукой, если до него дотронуться. Здесь еще тяжело провести границу с эзотерическим представлением о человеческой ауре, популяризированным в теософии и антропософии. Классическое определение ауры в начале XX столетия дал Рудольф Штайнер. Вот в качестве примера небольшая выдержка из публичной лекции 1905 года под названием «Об ауре человека»:

«Доступные “духовному оку” цветовые эффекты, лучащиеся вокруг человеческого тела и окутывающие его подобно облаку (в форме приблизительно яйцевидной), называются человеческой аурой. Ее следует причислять к человеческой сущности так же, как и физическое тело. У различных людей величина этой ауры различна. Однако можно представить, что в среднем весь человек примерно вдвое длиннее и вчетверо шире, чем человек физический»[9].

Другой пример в том же духе — из беньяминовских протоколов:

«Отключение обсессивно-невротических тревожных комплексов. Раскрывается сфера “характер”. Все присутствующие радужны до комичности. Вместе с тем проникаешься их аурой»[10] («Контуры первого… впечатления», 18 декабря 1927).

Однако в тех же протоколах появляются и более сложные концепции. Во-первых, в них звучит идея утраты ауры — хотя формулирует ее не Беньямин, а, как засвидетельствовано в протоколе, Эрнст Блох:

«Вещи <…> повторяют мою подавленность = обесценивание их материи. Они превращаются в манекены. Неодетые марионетки, ждущие моих указаний, они стоят вокруг голые, и все в них дидактично, словно в фантоме. Нет, не так: они стоят, лишенные ауры. От моей улыбки все вещи стоят под стеклом»[11] (Эрнст Блох. Протокол того же [второго] эксперимента).

И наконец, уже сам Беньямин в очередном протоколе выступает с развернутым определением ауры, которое целиком основано на критике теософского представления Штайнера:

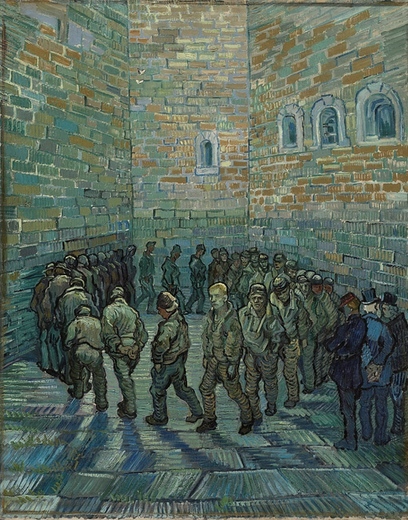

«Вот те высказывания, что я сделал о сущности ауры. Все, что я там говорил, было полемически заострено против теософов, неопытность и невежество которых меня крайне раздражали. И я вывел — хотя, разумеется, не схематически — подлинную ауру в противопоставление конвенциональным банальным представлениям теософов. Во-первых, подлинная аура проявляется во всех вещах. Не только в некоторых, как они себе это воображают. Во-вторых, аура всецело и радикально меняется с любым движением, совершаемым вещью, которой эта аура принадлежит. В-третьих, подлинную ауру ни в коем случае нельзя мыслить как прилизанное спиритуальное магическое свечение, как ее описывают и изображают вульгарные мистические книги. Характеристикой подлинной ауры, напротив, будет орнамент, орнаментальное обрамление, в котором вещь или существо утоплено плотно, словно в футляре. Ничто, пожалуй, не даст такого верного представления о подлинной ауре, как поздние полотна Ван Гога, где ко всем вещам — так можно было бы сказать об этих полотнах — пририсована аура»[12] («…начало марта 1930»[13]).

То, что концепция ауры впервые вырабатывается у Беньямина в состоянии опьянения (всего годом ранее появления эссе о фотографии), само по себе любопытно. Однако между аурой и одурманенным, сновидческим взглядом опьяненного есть и иная, более глубокая связь.

Аура класса: новая версия эссе о воспроизводимости и спор с Брехтом

Эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» было опубликовано в 1936 году во французском переводе Пьера Клосовски в программном печатном органе Франкфуртской школы — «Журнале Социальных Исследованний». Этой редакцией текста Беньямин по разным причинам остался неудовлетворен, так что летом 1936 года подготовил новую версию на немецком языке. Именно она, опубликованная лишь после его смерти, впоследствии стала классической. Однако сам Беньямин явно не считал ее окончательной.

В рабочем дневнике Бертольта Брехта сохранилась запись от 25 июля 1938 года:

«Б. исходит из чего-то, что он называет аурой, чего-то, связанного со снами (снами наяву). Он говорит: когда мы чувствуем направленный на себя взгляд, даже со спины, мы на него отвечаем (!). Ожидание, будто то, на что смотришь, само посмотрит в ответ, создает ауру. Она-то в последнее время в упадке, вместе с культовым. Б. открыл это при анализе кино, где аура распадается из-за воспроизводимости произведений искусства. Сплошная мистика, при антимистической позиции. В таком вот виде используется материалистическое понимание истории! Довольно-таки жутко»[14].

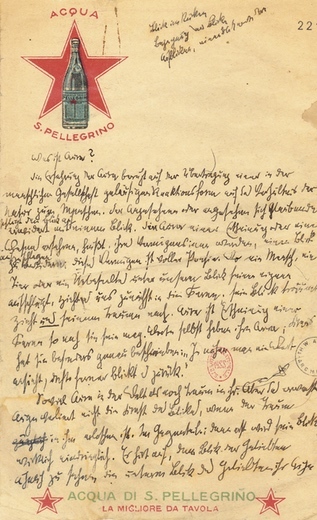

В то время, летом 1938 года, Беньямин гостил у Брехта в Дании, где делился с ним идеями своих новых теоретических работ. Определение ауры, на которое нападает в этой дневниковой записи Брехт, мало напоминает классические формулы из законченной версии эссе: в ней нет ничего ни о «взглядах», ни о «снах наяву». Однако сохранились записи, перекликающиеся с претензиями Брехта. По всей вероятности, эти записи должны были развиться в новую концепцию ауры в рамках беньяминовской теории кинематографа (а несколько тезисов из них вошли в эссе «О некоторых мотивах у Бодлера»[15]). Три листа с фирменной маркировкой минеральной воды «Сан-Пелегрино», сохранившиеся в архиве Беньямина, содержат несколько сжатых набросков, так и не получивших окончательного оформления. В самом верху первого листа выписаны опорные точки этой концепции — те самые, которые атакует Брехт:

Взгляд со спины

Встречи и взгляды

Взгляд в ответ[16]

Затем следует новое определение ауры — и по сравнению с предыдущей формулировкой в эссе о воспроизводимости 1936 года оно явно развивает скорее «поэтический», нежели «технический» аспект аргументации:

«Что такое аура?

Опыт ауры основывается на переносе обычной для человеческого общества формы реакции на отношение природы к человеку. Тот, на кого смотрят, или тот, кто думает, что на него смотрят, отвечает взглядом. Узнать ауру некоего явления или сущности означает познать ее способность отвечать взглядом на взгляд. Эта способность всецело поэтична.

Там, где человек, животное или нечто неодушевленное под нашим взглядом поднимают в ответ свой, этот взгляд сперва уносит нас вдаль; его взгляд грезит, уносит нас вслед своей грезе. Аура есть явление некой дали, сколь бы она ни была близка. Даже у слов есть аура; особенно точное описание дал ей Краус: “Чем ближе разглядываешь слово, тем из большей дали глядит оно в ответ”.

В мире столько же ауры, сколько в нем грезы. Однако очнувшийся глаз не утрачивает силу взгляда, если сновидение в нем угасло. Напротив — тогда только его взгляд делается по-настоящему проницательным. Он перестает быть похож на взгляд любимой, что поднимает глаза под взглядом любимого; он начинает напоминать тот взгляд, которым презираемый отвечает презирающему, угнетенный — угнетателю. Однако для этого взгляда даль совершенно уничтожена; это взгляд того, кто очнулся от всякой грезы, как ночной, так и дневной. <…>

Отсюда вытекает следующее: членам обоих классов — правящего или угнетенного — может по-прежнему быть полезно или даже заманчиво глядеть на членов другого класса; однако предмет такого взгляда воспринимается членами каждого из них как жалкий или зловредный. Так формируется готовность сходу парировать взгляд классового противника».

За этим рассуждением об «упадке ауры» как пробуждении ото сна применительно уже не к произведениям искусства, но к людям, представителям разных социальных классов, стоит, кажется, не столько теоретическая гипотеза, сколько вполне конкретное переживание. Осенью 1928 года Беньямин опубликовал заметку под названием «…в Марселе»; этот небольшой текст, написанный по мотивам одного из упомянутых выше экспериментальных протоколов, остался в числе немногих подступов к задуманному масштабному проекту о гашише (является наркотическим средством и запрещен на территории РФ). В заметке Беньямин описывает, в частности, свой визит в марсельский портовый кабак, «последний, который мне было безопасно посещать», где «не сидело уже ни одного буржуа»:

«Тут, в этом маленьком портовом баре гашиш [является наркотическим средством и запрещен на территории РФ] пустил в ход свои настоящие, канонические чары с такой примитивной остротой, какой я до тех пор, пожалуй, еще не испытывал <…> я прямо вгрызался в лица вокруг себя, часть которых были удивительно грубыми и отвратительными. Лица, которых я обычно избегал бы по двум причинам: я не желал бы привлекать к себе их взгляды и сам не смог бы вынести их брутальности».

Замечание, как бы вскользь отпущенное в последнем предложении этого пассажа, в точности соответствует той модели межклассового взгляда, которая десять лет спустя ляжет в новую концепцию ауры. Во-первых, Беньямин, представитель крупной буржуазии, в обычном, трезвом состоянии «не желал бы привлекать к себе взгляды» пролетариев, портовых рабочих — и в том же смысле пишет он в новых разработках к теории ауры об опасности взгляда, «которым презираемый отвечает презирающему, угнетенный — угнетателю». Во-вторых, сам он, взглянув в лица рабочих, «не смог бы вынести их брутальности», или, как это будет сформулировано в новых набросках об ауре, «предмет такого взгляда воспринимается членами каждого из них [правящего и угнетенного классов] как жалкий или зловредный». В Марселе Беньямину разглядывать лица рабочих позволяет опьянение, возвращающее человека в состояние «грезы», снова усыпляющее уже пробудившийся взгляд. В новой теории ауры ту же функцию берет на себя кинематограф:

«Пролетариату за работой бенефициары этого труда уже давно не показываются на глаза. Взгляды, которые готовы встретить их собственный изучающий взгляд, грозят делаться все яростнее. В таких условиях возможность изучать представителей низших классов, не подвергаясь изучению ими, приобретает большую ценность. Техника, которая дает для этого возможность, даже если она используется для различных других целей, несет в себе что-то жутковато-успокоительное. Она может надолго отвлечь от того, насколько опасно стало жить в человеческом обществе. Без кино, быть может, мы ощутили бы упадок ауры в степени, уже невыносимой».

Для Беньямина кинематограф, продукт принципиально технифицированного (то есть заведомо расколдованного) художественного производства, заменяет собой сон или дурман, позволяя зрителю «изучать представителей низших классов, не подвергаясь изучению ими» — как самому Беньямину в Марселе позволяли это делать опьяняющие вещества. Кино как средство репрезентации возвращает классам-антагонистам ту близкую далекость, ту взаимную недоступность в соприкосновении, которую между зрителем и произведением искусства обеспечивала аура.

Оканчиваются эти заметки таким пассажем:

«Характерная функция кино — это представлять для нас вещи, очистившиеся от разлагающейся ауры, новорожденными. Именно кино среди прочего возвращает нам естественность, оказавшуюся в серьезной опасности вследствие распада ауры, ауры “пейзажа”. Если красота — обещание счастья, то кино представляет собой единственное обещание такого рода, которое было дано нам только во времена неумолимой борьбы классов».

Примечания

- ^ Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, фрагменты текстов даются в переводе Миши Коноваленко.

- ^ Walter Benjamin. Gesammelte Schriften I, 1, hrsg. v. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M., 1991. S. 476.

- ^ Ibid. S. 479.

- ^ Вальтер Беньямин. Я распаковываю свою библиотеку (Речь собирателя книг) / Пер. Н. Тишковой // Альманах библиофила. Вып. 15. М.: Книга, 1983. С. 288–295.

- ^ Цит. по: Walter Benjamin. Gesammelte Schriften IV, 1, hrsg. v. Tillman Rexroth Frankfurt a. M., 1991. S. 389.

- ^ Вальтер Беньямин. Краткая история фотографии / Пер. с нем. Сергея Ромашко. М.: Ad Marginem, 2013. С. 19.

- ^ Там же.

- ^ Walter Benjamin. Gesammelte Schriften VI, hrsg. v. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M., 1991. S. 563.

- ^ Rudolf Steiner. Von der Aura des Menschen // Ders. Gesammelte Aufsätze 34. Lucifer-Gnosis 1903–1908, 2.Aufl., Dornach 1987. S. 115–116.

- ^ Walter Benjamin. Gesammelte Schriften VI. S. 558.

- ^ Ibid. S. 567.

- ^ Ibid. S.588.

- ^ Walter Benjamin. Haschich Anfang März. 1930

- ^ Bertolt Brecht. Arbeitsjournal. 1938 bis 1942, hrsg. v. Werner Hecht. Frankfurt a. M. 1974. S. 14.

- ^ Ср. Вальтер Беньямин. О некоторых мотивах у Бодлера // В. Беньямин. Бодлер / Пер. С. Ромашко. М.: Ad Marginem, 2015. С. 165–166.

- ^ Здесь и далеее цит. по: Walter Benjamin. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Kritische Gesamtausgabe 16, hrsg. v. Burkhardt Lindner unter Mitarbeit von Simon Broll und Jessica Nitsche, Berlin 2012. S. 304–307.