Художественный рынок и художественный журнал

Нужна ли арт-критика рынку искусства? А рынок критике? И какая вообще польза от критики и художественного журнала? В 1991 году Илья Ценципер рассуждает об этом на страницах «Декоративного искусства».

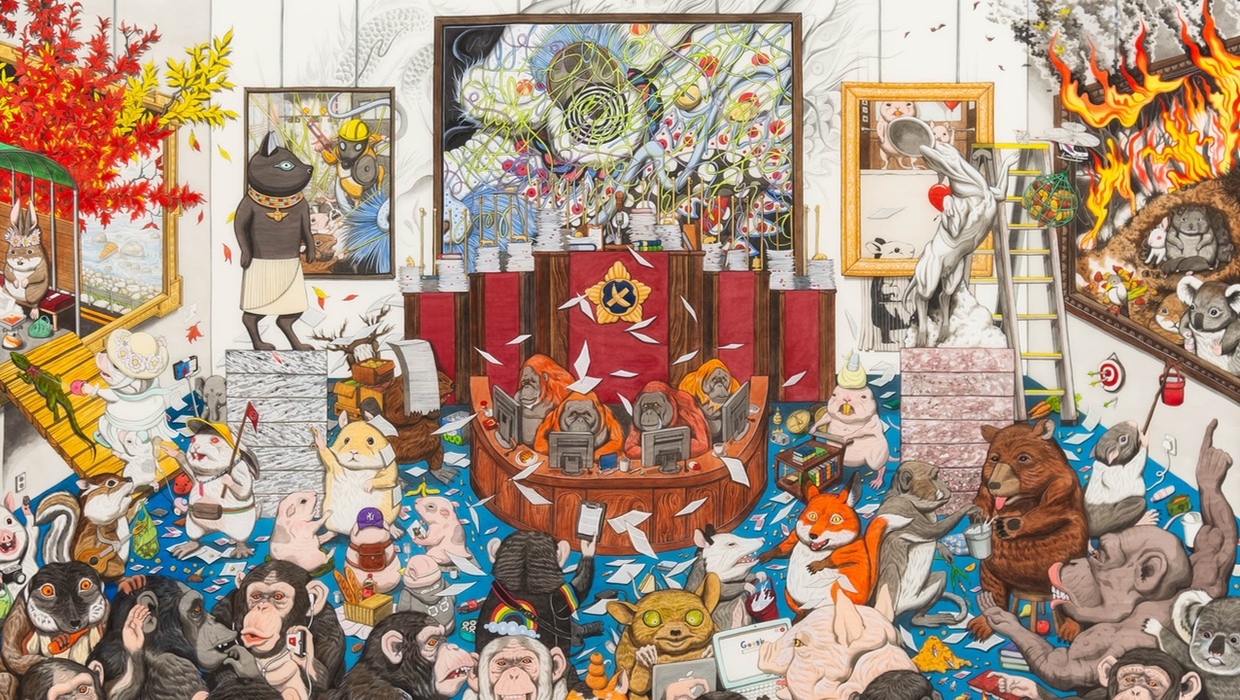

Хун Гю Ким. Галерея шимпанзе. 2020. Шелк, пигментная краска. Фрагмент. Источник: highart.fr

Хун Гю Ким. Галерея шимпанзе. 2020. Шелк, пигментная краска. Фрагмент. Источник: highart.fr

Этот номер — событие по-своему чрезвычайное: один из самых элитарных (или таковым себя представляющий) художественных журналов заговорил о художественном рынке. Случайно ли их сближение? Чем они могут быть интересны друг другу?

Современная культура описывает себя огромным количеством языков (скажем, философия, школьная программа, программа «Время»), не признавая ни один из них достаточным. Каждый язык обладает собственным способом отбора значимых фактов, описания их и наделения тем самым статусом значимых. Пример: мировой рекорд Сергея, кажется, Бубки — для программы «Время» — важно, для философии — не важно. При этом в сегодняшней культуре ни один из языков не закреплен в качестве метаязыка, и они сосуществуют на основе дополнительности.

Но так было не всегда. В традиционных культурах, культурах с четко обозначенными «верхом» и «низом», лишь один из языков осознается как язык истинный и, следовательно — единственный язык.

В традиционных культурах их составляющие иерархизированы по мере приближения к «верху», с оглядкой на Бога. Фактом культуры признается лишь достойное, недостойное относят к антикультуре или некультуре. Интересно, что и в этих культурах критерий различения внеположен культуре художественной и дан «сверху».

Впоследствии культура утрачивает очевидный и недвусмысленный критерий различения. Объем же художественного производства принимает угрожающие размеры. Дело даже не в росте числа художников. Различные культуры признают друг друга в качестве таковых, между тем как раньше «других культур не существовало». У варваров не может быть культуры, как нет у них языка, что ясно по названию. С другой стороны, развивающиеся средства массовой коммуникации постепенно творят global village и объем информации возрастает лавинообразно.

Соответственно обостряется проблема отбора-выбора. Значимость, признаваемая обществом за тем или иным артефактом, есть, собственно, степень подключения к информационным системам. Культура нуждается в «механизмах цензуры», которые согласовывают объем художественного процесса с долей транслируемой информации, которую общество считает возможным отвести под, например, изобразительное искусство. Эта цензура заменяет очевидный «верх».

Такими механизмами цензуры, выбраковывания, упорядочения и являются художественный рынок и художественный журнал. В этом они единокровная родня. Отсюда сходство между ними (сколько бы усердно последние пытались этого не замечать).

***

На уровне галереи и первичного рынка арт-маркет отсекает большую часть производимых артефактов. Художник или его агент попросту не могут их продать. Рынку, таким образом, удастся согласовывать производство с потреблением и поддерживать относительно высокий уровень цен. На этой стадии рынок отказывается признать часть артефактов в качестве товара. С точки зрения рынка, они искусством не являются.

Сходным образом действует журнал, если говорить об изданиях вроде «Art in America», «Art» или, будем надеяться, «ДИ». Он сужает текущий художественный процесс до размеров, умопостижимых хотя бы в виде тенденций, направлений, школ.

Оба механизма цензуры отбирают важное и предъявляют его обществу, неважное же отказываются предъявить.

Интересно, что рынок и журнал нуждаются друг в друге. Недостаточность любого из этих механизмов очевидна: рынок описывает свою потребность в критике не в собственной логике, но в логике журнала. И наоборот. В журнальной критике рынок находит единственное указание на «художественную ценность» произведения, обоснование его цены. Журнал подтверждает, что такой бесполезно бессмысленный предмет, как картина, имеет в каком-то другом измерении смысл и приносит пользу.

Журнал же — невзирая на его декларируемую независимость от корыстного интереса рынка — целиком этим рынком организован, даже внешне. Впрямую рынку отведены рекламные полосы, за счет которых и существует журнал, и специальные рубрики (например, аукционные новости). Воздействие рынка этим не ограничивается: современный арт-мэгэзин — не то что просвещающий публику журнал XIX века или академический джорнэл.

Рынок определяет журнальную этику. И хотя любая галерея заинтересована в публикациях о своих выставках и своих художниках, рынок как целое заинтересован в журнальном беспристрастии. В авторитете журнала.

У нас, как всегда, приключился анекдот. Журнал «Творчество», коли не врут, решился в порядке перехода к рынку отдавать сколько-то там полос под «независимые» от редакции тексты. За деньги. Сколько бы ни попросило «Творчество» за эти страницы, оно продешевит, ибо для читателей и рекламодателей единственный резон содержать журнал — чтобы там не печатали никаких «независимых» материалов. Беспристрастие критика удостоверяется редакцией. И если критик берет взятки за статьи — получается скандал. Хотя он их, конечно, берет. Но по-умному.

Связь журнала и рынка зиждется на многократной экспертизе и взаимном удостоверении. Критик — эксперт по искусству. Журнал — эксперт по критике.

Конечно, журнал может высказать разные или диаметрально противоположные точки зрения на один предмет. Но принципы отбора высказывающихся — останутся те же. Один журнал ориентируется, скажем, на «правду жизни», воспетую Ханиным, другой — на «деконструктивизм», воспетый Тупицыной. Вы можете выписать оба, рискуя угодить в дурдом, или не выписывать ни одного. Рекомендую «ДИ».

***

В заключение есть смысл обсудить место и роль журнала в ситуации формирования арт-рынка. Ситуация эта характеризуется аморфностью, сосуществованием разных мифологий, размытостью ролевых функций — компот в общем. Два механизма отбора — журнал и рынок — совершенно рассогласованы. Журналы обладают определенным традиционным авторитетом, но практически не влияют на рыночную ситуацию. (Я говорю о журнале гипотетическом — как бы он ни был прекрасен, выше головы, выше ситуации не прыгнешь.)

Журналы сегодня не выполняют своей главной функции — экспертной. Их мнение не влияет ни на уровень цен, ни на предложения галерей, ни даже на реноме художника. Это и понятно — потребители современного русского искусства русскоязычных журналов не читают (кроме, может, «Нового русского слова»). Журнал постепенно перестают читать даже те, о ком он пишет. Уповать на то, что без критики все-таки не обойдутся — не приходится.

Мне представляется разумной попытка «ДИ» — журнала, прямо скажем, не конъюнктурного — понять, что происходит на нашем складывающемся рынке, и осознать свое место в нем.

Конечно, если галереи и коллекционеров будут продолжать душить налогами — нас всех ждет безрадостное будущее — с журналами или без оных. Чем бы мог, однако, заняться журнал сегодня? Выполнять своих функций в системе рынка он не может, поскольку системы нет. В ожидании времен, когда рынок востребует критическую экспертизу. журнал может принести больший толк, чем удовольствие печатать статьи.

В силу привычек, в силу «испорченности» хорошим воспитанием журнал мог бы играть роль блюстителя приличий. Заронить в советские головы мысль о том, что «мерзкие и похвальные истории можно поведать в назидание» — было бы великим делом. В нынешней своей неопределенности журнал мог бы если не создавать — так хоть портить репутации. Не надо ахать в сторону Нахамкина[1] — чего ахать-то, всем все понятно.

Будущее советского художественного рынка, будущее художников зависит от новых стереотипов, новых мифологем едва ли не в большей степени, чем от пресловутого налогообложения. Все зависит, в конце концов, от того, станут ли люди (богатые прежде всего) покупать искусство. Должно быть сформировано восприятие коллекционера как а) страшно богатого — раз картины покупает, значит, все остальное уже есть, и б) страшно умного — поместил деньги в очень выгодное дело. Для начала новые стереотипы должны внедриться хотя бы в сознание опережающей группы профессионалов-читателей журнала.

Ведь большинство советских художников думают, что дилер, берущий 50%-ные комиссионные, тащит деньги из их кармана. И даже при довольно умеренных 50% считают всякого торговца жуликом (что, вообще говоря, в наших условиях справедливо. Но по другим причинам). Художники не понимают, что процент от продажной цены — вовсе не часть стоимости картины, а гонорар за создание этой стоимости. Вот журнал им и объяснит — step by step — что к чему.

В постоянно изменяющейся неопределенности нашей художественной жизни приличные журналы (а их тут полтора) могут «симулировать» некую правильную ситуацию, провоцируя развитие дел в нужном направлении. В силу традиций это пока возможно — и уж куда более плодотворно, чем распродажа остатков влияния à lа «Творчество». Пропущенная сквозь призму новых представлений художественная жизнь станет в конце концов похожа на эти представления.

Примечания

- ^ Эдуард Нахамкин — создатель Eduard Nakhamkin Fine arts, первой в США галереи современного русского искусства.