Михаил Бирюков: «Пусть сама фактура заставит читателя делать выводы»

В последние годы Михаил Бирюков — историк, научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника и соучредитель Фонда культуры русского авангарда «Розановский центр» — привлек внимание как автор, исследующий малоизвестные сюжеты истории искусства и предлагающий новый взгляд на уже знакомые. Его книга «Мстёрский ковчег. Из истории художественной жизни 1920-х годов», вышедшая в издательстве Музея современного искусства «Гараж», подробно рассказывает о «Сельской академии» — художественной коммуне, объединившей молодых художников-новаторов и мастеров, выросших в среде иконописцев. Во время работы над «Мстёрским ковчегом» Михаил нашел героя своей следующей книги «Федор Модоров: боец изофронта от революции до оттепели». В ней художник, педагог и организатор художественной жизни, который обычно воспринимается как ретроград и гонитель формализма, предстает более сложной и противоречивой фигурой, одновременно свидетельствуя и об эпохе, которая формировала его и которую формировал он. По просьбе «Артгида» критик и журналист Даниил Бельцов поговорил с Михаилом Бирюковым об интересе к периферийным темам и нюансах исследовательского подхода.

Михаил Бирюков. Courtesy Музей современного искусства «Гараж»

Михаил Бирюков. Courtesy Музей современного искусства «Гараж»

Даниил Бельцов: Михаил, одна из ваших книг посвящена художнику Федору Модорову — фигуре ХХ века, мало известной широкой публике. Как вы — в качестве исследователя и автора — выбираете героя, с которым готовы пройти долгий путь? Ведь прежде чем откроется первый файл и появится первое слово, проходят месяцы, иногда годы чтения, погружения, сомнений. В такое путешествие не пускаются вслепую. Что должно случиться, чтобы вы сказали себе: «Да, этот человек — мой герой»?

Михаил Бирюков: Тут все довольно просто. Если говорить о принципах, то он, по сути, один — мне должно быть интересно. И это необязательно универсальный интерес, который точно разделяют многие. Например, первая моя книга («Жизнь и фантазии Михаила Эйдельмана», 2019) посвящена литературному неудачнику, зато в высшей степени замечательному человеку с любопытнейшей жизненной историей, в которой были Виктор Шкловский, Борис Пастернак, Владимир Луговской и даже Жан-Поль Сартр… Федор Модоров как раз из числа таких же «неочевидностей». Ну что, казалось бы, о нем писать? Когда я рассказал Андрею Сарабьянову, что начал работу над книгой, он посмотрел на меня и после паузы сказал: «Слушай, но ведь он травил хороших художников». Это типичная и вполне понятная реакция. Признаться, до определенного момента я и сам знал о Модорове примерно то же самое. Однако сейчас могу сказать, что не ошибся в выборе героя. Книга стала настоящим открытием, прежде всего для меня самого. Человеку вообще приятно что-то открывать, это в его природе.

Вы сказали про путешествие — очень точное сравнение с процессом создания исследовательского плана. Мне сразу вспомнилось, как раньше я любил небольшие походы: просто уехать на день или три куда глаза глядят, с собакой. И вот идешь по лесу, по полям, не зная, что слева, справа и впереди. Это тоже своего рода способ совершить открытие. Важно, что, идя по дороге в неизвестное, ты не просто узнаешь новое — ты сам становишься другим.

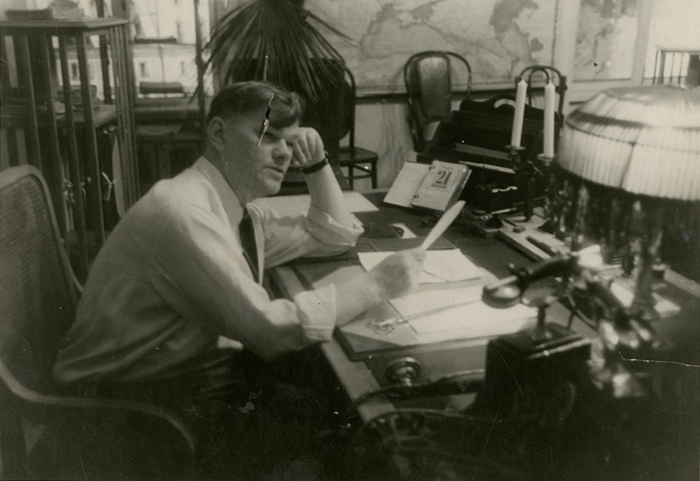

И вот в моем путешествии к Модорову, которое постепенно превратилось в странствие с ним по ХХ веку, произошло нечто похожее. Надо сказать, что первоначальное предубеждение против него я преодолел, еще работая над «Мстёрским ковчегом». Я вдруг понял: он не совсем такой, каким его обычно представляют. И в дальнейшем Федор Александрович меня не разочаровал. Не скажу, что открыл великого художника, но некоторые его малоизвестные вещи приятно поразили даже Андрея Дмитриевича Сарабьянова, когда я ему их показал. Юрий Пименов говорил, что если у живописца есть хорошие работы, значит, он хороший художник. Так вот, оказалось, Модоров — хороший художник. Я уж не говорю о том, что он был ярким организатором и деятелем, человеком, который действительно многое сделал в жизни. За ним интересно наблюдать — настолько его биография спаяна с эпохой.

Даниил Бельцов: Вы вспомнили удивление Андрея Дмитриевича Сарабьянова. Наверное, оно связано с определенным мифом, сложившимся вокруг Модорова. Удалось ли вам после выхода книги поговорить с Андреем Дмитриевичем? Изменилось ли его мнение или мнение других ваших коллег о Модорове?

Михаил Бирюков: Когда я начинал это исследование, у меня не было заранее заданной формулы, которую хотелось бы доказать или опровергнуть. Я просто шел за фигурой художника, изо всех сил старался найти документы, свежие детали — еще не тронутую фактуру. Это было похоже на расчистку старой картины: слой за слоем снимаешь краску и наконец видишь первичный, подлинный образ. Признаюсь, в таком постепенном постижении бывали и волнительные моменты. Например, я с опаской подходил к периоду конца 1930-х, который по-разному проявлял людей. Через мои руки прошли десятки архивных документов, открывавших некоторых известных художников не с лучшей стороны. Парадоксально, что на их нынешнее реноме это никак не повлияло, а Модоров, который в то страшное время ничем себя не запятнал, в современном общественном сознании существует с негативной печатью.

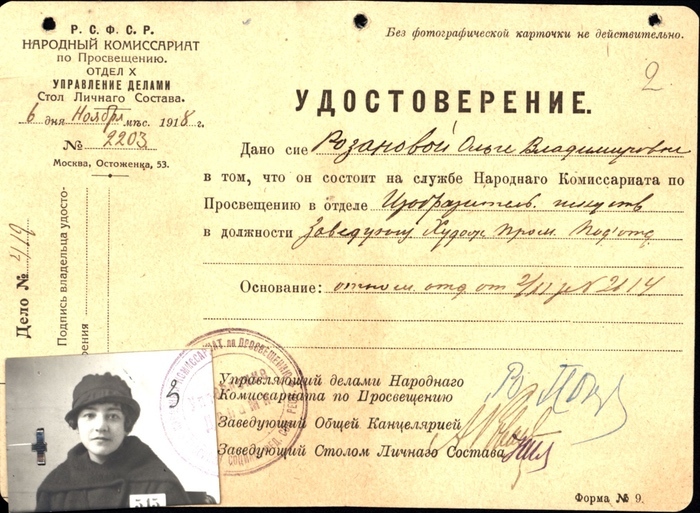

Что касается реакции других, то повторюсь: у меня не было задачи кого-то переубедить. Тот же Андрей Дмитриевич, например, сказал: «Ты же понимаешь, это не мой герой». Я против такого подхода не возражаю, но для меня самого путешествие к Модорову так же интересно, как и путь к фигуре Ольги Розановой, который прямо сейчас я пытаюсь одолеть. В истории искусства они останутся фигурами полярными, а в жизни их дороги пересекались. Это, между прочим, касается и Малевича, образ которого большинству трудно совместить с Модоровым.

Расхожее представление, будто в развитии искусства все строго разложено по полкам, — полная ерунда! Поскольку Андрей Сарабьянов незримо присутствует в разговоре (а вышло так, что для меня он исключительно важен), скажу, что в нашем общении по поводу моей работы над биографией Модорова он сам как-то предложил метафору некой всеобщности, которая опровергает избитый штамп. В 1923 году в Петрограде состоялась «Выставка картин художников всех направлений». Там собрались голодные, растерянные художники, не знавшие, чем заниматься и как зарабатывать на жизнь. Они устроили огромную экспозицию: если не ошибаюсь, было представлено более полутора тысяч работ. Чудом сохранился фрагмент кинопленки. На ней видно, как десятки художников — передвижники, «мирискусники», беспредметники — теснятся у входа в здание, где проходила выставка. Малевич пытается построить их для общего снимка. В старом кино все двигаются быстро, суетятся и, наконец, замирают — вместе, в одном кадре. Они снимаются отнюдь не «на фоне Пушкина», их объединила настоящая жизнь, тогда более чем суровая. Важно понимать, что это не ситуативная мимолетная общность, она всегда существовала, в том числе и в столкновении противоположностей. Мы склонны абсолютизировать борьбу между художественными силами, поэтому и мыслим их как разные планеты, забывая, что все ходили по одной и той же земле, в одно и то же время. Так приятельство Малевича и Модорова, вышедшее из интереса первого супрематиста к иконе, растянулось на двадцать лет, продолжившись и в период АХРРа. Нашему сознанию удобнее сегментировать культурный процесс, но он развивается во взаимодействии. Нельзя исключать, что так называемый «Желтый цикл» Малевича в какой-то степени обязан своим появлением его знакомству с Модоровым в школе Федора Ивановича Рерберга на исходе 1900-х. Об этом я подробно рассказываю в книге.

Даниил Бельцов: Ваши исследования часто касаются переходных состояний — между иконописью и советской декоративной практикой, между традицией и экспериментом. И такой зазор — пространство между «центром» и «периферией», между привычным и еще не признанным — всегда присутствует. Это для вас сознательный выбор? Вы намеренно останавливаетесь на героях, существующих на границе, фигурах сложных, спорных? Или это скорее происходит случайно — вы просто следуете по наитию, а уже потом осознаете, что вновь оказались в пограничной зоне?

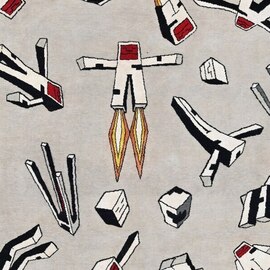

Михаил Бирюков: Для меня это прежде всего движение за жизнью, за персонажем, который идет путем, всегда по-своему логичным. Если говорить о Модорове, то он вышел из иконописного круга потому, что хотел быть живописцем. Сложное наследство Мстёры ему полностью преодолеть так и не удалось. Эта драма, с одной стороны, отозвалась в нем известной ограниченностью, а с другой, стала залогом очень интересного, хотя и краткого, поискового периода в жизни художника. Картины, написанные Модоровым между 1927 годом и началом 1930-х, в которых он пытался соединить аххровскую программу со стилистикой иконописи, в свою очередь были очевидным провозвестником мстёрской лаковой миниатюры. Замечу, что имя Модорова парадоксально никогда не связывалось со становлением мстёрского промысла советского периода. «Мстёрский ковчег» показал его причастность к этому процессу в качестве организатора, а последняя книга заставляет подумать о вкладе Модорова как живописца.

Социальный заказ 1930-х годов на «большой стиль», возвращение к классике прервали модоровские эксперименты, но не ценой личного конформизма. Возвращение от «пограничного состояния» к реалистическому мейнстриму не потребовало от воспитанника Академии художеств никаких компромиссов. Время приветствовало то, что Модоров хорошо умел: технично и качественно воплощать на холсте видимое. Воплощение «невидимого» тоже приветствовали, с годами все настойчивее, но как раз с этим у художника были сложности. Его критики «вменяют» ему полтора десятка полотен, в которых он, пытаясь преодолеть в себе реалиста, с большой долей наивности старался выстроить «соцреалистический» канон и всегда проваливался. Гораздо более продуктивными (я уж не говорю, что более искусными) в этом смысле были Александр Дейнека, Юрий Пименов и другие. Поэтому, когда в Модорове видят «соцреалиста», для меня это значит, что его не только не понимают, но даже не смотрят.

Дальнейшее тоже стало логичным продолжением пути. Я имею в виду реформу Суриковского института. Модорову — прекрасному организатору и деловому человеку — поручили сделать из скромного московского вуза, существовавшего почти исключительно для москвичей, главный центр художественного образования страны, с академической системой подготовки. Он справился с задачей в самые короткие сроки и в полном согласии с собственным «я». Другое дело, что произошло это на самой границе со временем, которое стало последовательно и огульно (так бывает всегда) отрицать предшествовавшее…

Роль историка я вижу, в частности, в том, что люди этой профессии должны периодически собирать черепки, побитые в пограничные эпохи, тщательно их рассматривать и анализировать, чтобы пытаться воссоздать более-менее объективную картину событий.

Даниил Бельцов: Есть ли у вас ощущение, что история искусства XX века в России нуждается в «переписывании снизу» — через изучение локальных инициатив, маленьких школ, забытого педагогического опыта?

Михаил Бирюков: Я категорически против всякого «переписывания». На мой взгляд, это «ахиллесова пята», которая очень нас ослабляет, с какой стороны ни посмотри. Надо честно, совестливо, педантично работать с историческим материалом, имея необходимый кругозор и не имея никаких «сверхценных» идей, — пусть лучше новые идеи посетят вас как результат вашего труда.

В процессе работы над книгой о Модорове я очень остро почувствовал одну вещь: казалось бы, мы постоянно говорим, что не стоит никого противопоставлять, не надо никого делить на лагеря, но, как ни крути, это деление все равно сохраняется, и Лагеря по-прежнему существуют. Часто «виновата» банальная специализация. Она нередко сковывает субъект и объект исследования одной цепью настолько прочно, что человек эстетически, этически сливается с изучаемым предметом, эпохой, героем. Исследователь начинает чувствовать себя наследником, кровно причастным ко всем страстям и схваткам прошлого. Таким образом, старая война вялотекуще длится и доныне, вспыхивая то тут, то там «боями местного значения». В итоге стороны продолжают держаться «за свое» и в научном дискурсе. И вот эта «печать прошлого» в некотором смысле формирует наши представления о жизни, наш культурный профиль, то, как вообще выглядит сегодня культура.

Даниил Бельцов: Я понял, в каком смысле вы отрицаете «печать прошлого», но все-таки каждый из нас родом из прошлого. В чем особенности вашей «печати»?

Михаил Бирюков: Мне очень повезло в детстве: у меня была совершенно гениальная бабушка — такая классическая Арина Родионовна. Великолепная рассказчица, умевшая выстраивать диалог с маленьким человеком. Мы говорили с ней буквально обо всем на свете, много читали. Она никогда не боялась, что я чего-то не пойму. Помню, лет в пять она повела меня в кино на «Войну и мир», фильм только-только появился в прокате, его показывали отдельными сериями. Это стало для меня каким-то невероятным потрясением: широко распахнулись двери в безбрежный мир русской истории и культуры. Бабушка была, как говорят сейчас, «незашоренным» человеком, размышляющим. Например, когда мы говорили о Боге, она резюмировала наши мудрствования таким образом: «Ты знаешь, наверное, что-то есть». Это ведь на самом деле очень много. Если ты уже допускаешь, что «что-то есть», значит, ты почти все допускаешь…

Одним словом, я воспитывался с таким сильным гуманитарным креном, который в свое время привел меня на истфак пединститута (факультет истории и английского языка Владимирского педагогического института (сегодня Владимирский государственный университет). — Артгид). Была середина 1980-х — до сих пор ненавистное для меня время: выхолощенное до последней степени, лишенное какого бы то ни было стиля, с фигой в кармане… Высшая школа к тому моменту оставила от истории рожки да ножки «производительных сил и производственных отношений». Мое счастье, что я с детства знал ее в настоящем обличье захватывающе интересного дела. Уже в очень зрелом возрасте, после разных заблуждений и мытарств, удалось к нему вернуться. Не являясь искусствоведом, я, честно говоря, не чувствую себя и патентованным историком. Мне хочется быть просто рассказчиком. По-моему, это очень достойная и обаятельная роль.

Даниил Бельцов: Вы пишете о людях ХХ века. Изменилось ли ваше представление о том времени за годы работы? Может быть, тот век переоткрылся для вас? Стал сложнее? Понятнее?

Михаил Бирюков: Поскольку рабочий процесс заставляет автора сначала самого учиться и понимать, то переосмысление вполне естественно и неизбежно, но оно совсем не глобальное. ХХ век в мировой истории не имеет себе равных по насыщенности событиями, по их взрывному, революционному характеру. А русский ХХ век возвел это невероятное в степень, стал квинтэссенцией всего, что произошло с миром за столетие. Это — самое главное. Остальное — частности того или иного масштаба. В рамках этих частностей переоценки периодически могут и должны происходить. Главное, чтобы они не были плодом конъюнктуры, а являлись следствием совершенствования исторического знания.

И хотелось бы сказать еще об одном в контексте разговора об отношении к прошлому: нам не к лицу судить ближайших предшественников, людей ХХ века. Тем более прописывать им в наших книжках какие-то нравоучения. Я совсем не хочу идеализировать, например, Федора Модорова, и, надеюсь, читатель это почувствует, но еще более далек я от намерения давать оценки, поскольку не считаю это делом исследователя. Пусть сама фактура заставит читателя делать выводы, каждого — свои. Книга о Модорове — не просто биография одного человека. В аннотации так и сказано, и это правда: в каком-то смысле Модоров — мой экскурсовод по XX веку. Он интересен тем, что ко многому так или иначе был причастен. И вот, держась за его руку или, наоборот, позволяя ему держать тебя, ты проходишь этот путь, и таким образом выстраивается целая картина ушедшего столетия. Надеюсь, не нужно объяснять, что при таком подходе дело автора быть начеку.

Переоценка прежнего знания происходит, когда расширяется твой горизонт, когда подтвержденные документами факты вытесняют из сознания мифы и черно-белые схемы. К сожалению, так это работает не всегда. Я уже писал в предисловии к книге: сила традиции еще такова, что даже серьезные специалисты, работая с документами, используют их не для того, чтобы скорректировать привычный взгляд, а чтобы подтвердить старый. В ту же дорогу просто укладывается очередной булыжник, без попытки отойти в сторону и взглянуть иначе.

Даниил Бельцов: Мы все время возвращаемся к Модорову, потому что разговор о нем выходит за рамки биографии одного человека — через него мы обсуждаем куда более широкие культурные процессы. Он, со всеми своими противоречиями, становится как бы отражением времени. Но, наблюдая со стороны, имея доступ к архивам, текстам, интерпретациям, мы все же часто делим его на две фигуры — художника и человека. Художественная практика нередко воспринимается сквозь призму биографии. Но существует ли для вас эта граница между человеком и художником? Или она кажется вам призрачной, несущественной?

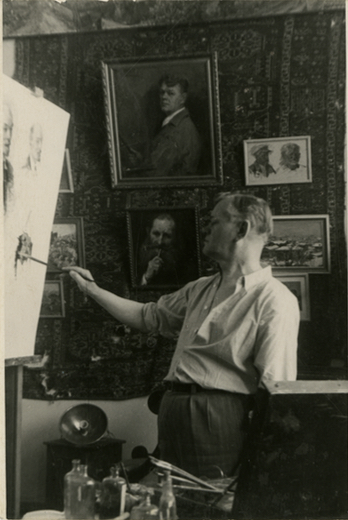

Михаил Бирюков: Нет-нет, для меня этой границы нет. Я сейчас работаю над книгой о Розановой, и когда только начинал, то сильно нервничал — ведь уже есть хорошие издания, посвященные Ольге Владимировне. И я все думал: а что же можно добавить? В этом смысле книги про Федора Модорова или про Мстёрский ковчег дались проще: я чувствовал себя первопроходцем, шел по целине, по белому снегу. И для меня это кайф! Конечно, я старался быть добросовестным, аргументированным, не просто «бежать первым», но все равно — там я строил почти с нуля. Совсем другое дело, когда у тебя есть предшественники… Что меня постепенно успокоило: те книги, о которых я говорю, — прежде всего профессиональные искусствоведческие работы. Мне же интересна попытка дать историю жизни художника, человеческую историю, в которой все сопряжено, нет никаких разделений.

Даниил Бельцов: Если возвращаться к темам, где вы чувствуете себя первопроходцем, то какие сюжеты вам кажутся сегодня наиболее недооцененными в истории русского искусства — кто или что, на ваш взгляд, еще ждет своего исследователя?

Михаил Бирюков: Один из сюжетов, который меня волнует, это молодежное крыло АХРР — Объединение молодежи Ассоциации художников революционной России (ОМАХРР). На рубеже 1920–1930-х эти ребята устроили настоящий переполох. По стилю они были предшественниками китайских хунвейбинов[1] — агрессивные, напористые, громогласные молодые люди. От них сильно доставалось старшему поколению: Кацману, тому же Модорову и другим, но при этом сами они закончили трагически. Почти все их лидеры погибли в тридцатые годы: Яков Цирельсон, Федор Коннов, Иван Енчелик, Лев Вязьменский — мало кто знает эти имена.

Любопытно, что все они являлись выпускниками ВХУТЕИНа, учились у авангардистов, которых тоже бешено критиковали, но, выйдя из института, оказались в культурной ловушке: они были научены одному, хотели другого, а эпоха требовала третьего. Одной из главных идей омахрровцев было то, что станковая живопись уже обречена, а будущее за монументализмом. Они буквально лезли на стены: оформляли клубы, писали фрески, но их работы почти не сохранились. А ведь речь о десятках художников.

Есть и другие истории. Шикарнейшая — об отделе ИЗО Наркомпроса, коллективно руководившем художественной революцией 1918–1922 годов. Или про художников на 1-й Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1923 года. Принято ругать Академию художеств времен президентства Александра Михайловича Герасимова, а что мы о ней, собственно, знаем, кроме ее несомненных «достижений» в борьбе с формалистами? В провинции тоже можно найти немало интересного. Например, чудесный сюжет о региональных художественных «гнездах» 1960–1970-х годов в Уфе и Владимире. Мне, понятно, ближе последний. О «владимирской школе пейзажной живописи», которая начала формироваться во времена оттепели под впечатлением от репродукций французских импрессионистов, существует множество статей и даже книги, но, на мой взгляд, в цельную историю все это так и не сложилось. Достойных внимания сюжетов хватает. Жалко, что силы человеческие небеспредельны.

Даниил Бельцов: Мы сегодня упоминали много имен, известных и не очень. А есть ли персонаж, с которым вам было бы интересно поговорить? И если бы такая встреча случилась, о чем бы вы говорили?

Михаил Бирюков: Прямо сейчас такой человек — Ольга Владимировна Розанова. Общим местом является констатация того, что поколение авангардистов почти поголовно вышло из провинции, но, когда я думаю о Розановой, которая как личность формировалась во Владимире, жила и работала здесь, мне сложно понять, как из нее вдруг «забил этот фонтан». Я вспоминаю слова Абрама Эфроса о том, что Розанова «родилась футуристкой». В этом великая тайна. Как?! Как в замкнутом, тяжелом провинциальном окружении рождается художник такого дарования? Я бы хотел поговорить с ней именно об этом. Если ты глубоко погружаешься в чью-то жизнь, изучаешь ее, то рано или поздно чудесным образом твои вопрошания могут найти отклик. Я знаю это наверное и очень жду, что Ольга Владимировна мне поможет. Есть ощущение, что миры живых и тех, кто ушел, все равно связаны на каком-то метафизическом уровне. Это не столько про веру, сколько про чувство таинственной закономерности, которую невозможно объяснить, но нельзя и не заметить.

Даниил Бельцов: Быть может, это все про ощущение случайности?

Михаил Бирюков: Пусть даже так — что есть случайность, если не род неявной закономерности?

Примечания

- ^ Хунвейби́ны (кит. 红卫兵, hóngwèibīng, буквально «красные гвардейцы») — участники массового молодежного политического движения в Китае во время Культурной революции (1966–1976), организованного по инициативе Мао Цзэдуна. Участниками движения были в основном школьники и студенты, принявшие идеи Мао. Их задачей было «бороться с буржуазными элементами», раскрывать врагов революции и очищать общество от «устаревшего» мышления, культуры, обычаев и привычек. Хунвейби́ны часто действовали насильственными методами, включая избиения, пытки и убийства, проводили публичные «суды» над учителями, учеными и чиновниками, уничтожали храмы, книги и другие символы традиционной китайской культуры. К середине 1970-х движение было распущено, а многие из бывших хунвейбинов впоследствии признали свои действия ошибочными.