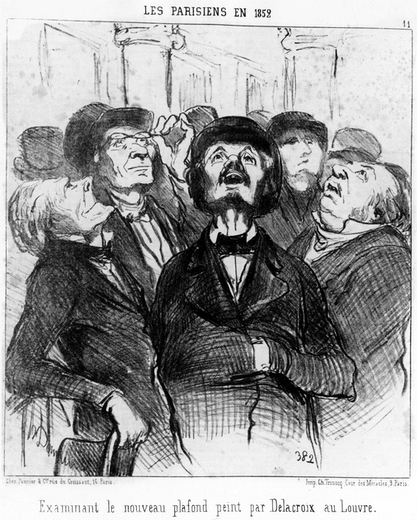

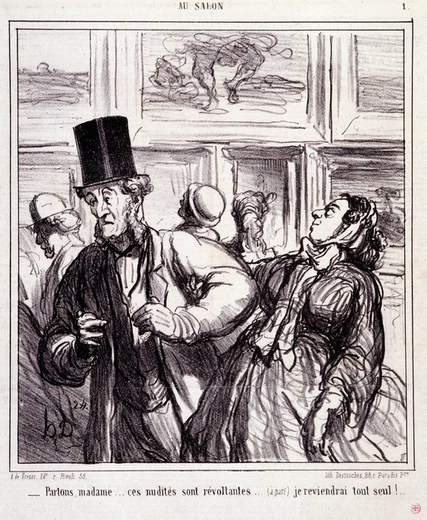

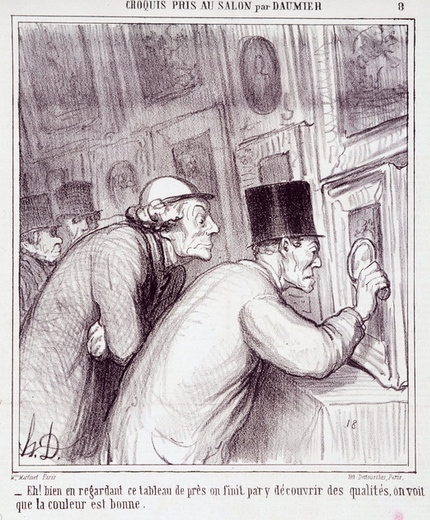

Выставка зрителей

Картины, скульптуры, объекты, инсталляции и прочие «новые медиа»… Но не только их можно увидеть в галереях и музеях. Не менее (а в некоторых случаях и более) увлекательное зрелище представляют собой посетители, маленькие и большие, пришедшие в музей не всегда исключительно для того, чтобы посмотреть на «сокровища искусства и культуры». Наблюдательный Михаил Нисенбаум рассказывает о том, как искусство и зритель, музей и посетитель влияют друг на друга.

Томас Штрут. Чикагский институт искусств 2. Чикаго, 1990. Фотография. Фрагмент. Музей современного искусства Аструп — Фернли, Осло

Томас Штрут. Чикагский институт искусств 2. Чикаго, 1990. Фотография. Фрагмент. Музей современного искусства Аструп — Фернли, Осло

Зрители — необходимая часть зрелища. Зритель — автор зрения и соавтор любого произведения искусства. Конечно, не всякий зритель, а только тот, который видит. Но уж точно каждая выставка представляет собой как минимум две экспозиции — ряд экспонатов, расположенных в обдуманно организованном пространстве, и череду зрителей, которые являются посмотреть и на эти экспонаты, и на других посетителей, а также желают и себя показать, притом именно на фоне экспонатов.

Каждая выставка собирает свой собственный ансамбль посетителей. В этом смысле всегда полезно держать в уме, что искусство не только пассивный объект восприятия, но и субъект, инициатор, распорядитель людских состояний, иногда даже властитель дум, хотя, понятное дело, полно произведений и выставок, которые кого-то оставляют холодным и равнодушным.

Да что выставки! Меня, к примеру, издавна волнует мысль о том, что есть в мире такие творения (храмы, дворцы, сады, парки etc.), которые веками подчиняют многие поколения людей, приказывая достраивать себя, восстанавливать, украшать, ухаживать за собой. Сколько поколений сменилось с 1386 года, когда был заложен Миланский собор, до 1988-го, когда в одном из окон появился витраж блаженных кардиналов Шустера и Феррари? Кого только не рекрутировал Миланский собор на службу себе — от первого строителя Никола де Бонавентуры до Донато Браманте и Леонардо да Винчи, от архиепископов и римских пап до герцогов, князей и императоров, от плотников и каменщиков до поэтов и режиссеров. И это вовсе не только из почтения к «святу месту» и многовековой истории — образ собора Cattedrale di Santa Maria Nascente пленяет мгновенно; увидев его однажды, будешь помнить всегда, а заодно и то, как при первом взгляде на него перехватило дыхание.

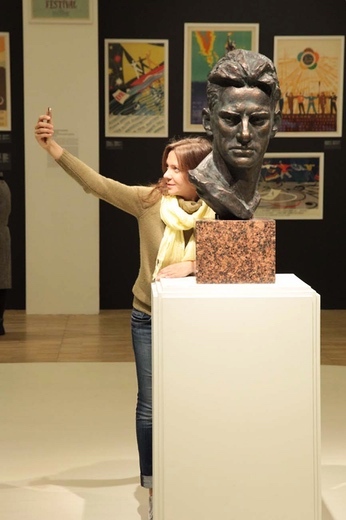

Не менее велика сила афинского Парфенона (бессмертной жертвы политического, религиозного, культурного варварства), константинопольской Софии, Собора Парижской Богоматери, храма Тодай-цзи в Наре, Версаля и много чего еще. Но здания, скульптура, живопись и прочие произведения, похоже, распоряжаются не только добрыми чувствами и умениями людей, хотя безответны и ни в чем не повинны. Вспомним, сколько эксцессов происходило и происходит вокруг «Моны Лизы» Леонардо, «Венеры с зеркалом» Веласкеса, репинского «Ивана Грозного и сына его Ивана», рембрандтовской «Данаи», «Крика» Мунка, картин Малевича. Вспомним про десятки душевнобольных, которые шли в музей, заранее готовясь нанести вред определенному произведению, про безумных акционистов, активистов и фанатиков, которые хотят починить человечество, портя произведения искусства. Вспомним про тысячи памятников архитектуры, где посетители выцарапывали свои «здесь были Серега и Леха из Череповца». Селфи на фоне достопримечательностей в какой-то степени замещает, хотя, увы, не исключает эти граффити.

Зрители — неотъемлемая часть любого феномена искусства. Что видно на картине, когда на нее никто не смотрит? «Видно» от слова «видеть» — если никто не смотрит, ничего и не видно. Поняли, не поняли, восхитились, возмутились, обознались, спорили или молчали — субъективное участие зрителей есть необходимый реквизит искусства. Когда на экраны вышел «Джокер» Тодда Филиппса (2019), зрительский бум был важнейшей частью этого события: «Джокера» нельзя оценить вне этой невероятной акустики, потому что такая акустика была симптомом, предгрозовым помрачением, духотой накопившегося в масштабах всего мира недовольства. Пройдет совсем немного времени, и явится уже сама гроза. Вне этого отзыва на обиды, травмы и месть воображаемого героя, говорить об этом фильме (да, блестящие актерские работы, да, прекрасный оператор, но мало ли фильмов с блестящими актерскими и операторскими работами?) особо нечего. Ровно такая же история случилась с постановкой 1900–1901 года «Доктор Штокман» К.С. Станиславского. Публика ждала героя, в котором воплотился бы отважный протест против социальной несправедливости. Пьеса Ибсена была не совсем об этом, но предреволюционные ожидания зрителей победили и субъективно преобразили, дорисовали, перелицевали и героя, и сюжет.

«В то тревожное политическое время — до первой революции — было сильно в обществе чувство протеста. Ждали героя, который мог бы смело и прямо сказать в глаза правительству жестокую правду. Нужна была революционная пьеса — и “Штокмана” превратили в таковую. Пьеса стала любимой, несмотря на то что сам герой презирает сплоченное большинство и восхваляет индивидуальность отдельных людей, которым он хотел бы передать управление жизнью. Но Штокман протестует, Штокман смело говорит правду, — и этого было достаточно, чтобы сделать из него политического героя»[1].

Теперь обратимся к нашей главной теме — к зрителям как части зрелища. На выставки люди ходят по многим причинам:

— посмотреть на то, о чем говорят, быть в курсе, не терять статус осведомленного современника;

— узнать нечто новое и духовно обогатиться (духовное богатство многократно дороже стоимости входного билета, его невозможно промотать, и на него вроде бы не действует инфляция);

— любоваться прекрасными произведениями, восхищаться талантом, остроумием, чувствами и искусством авторов;

— фыркать и пожимать плечами рядом с произведениями, которые оказались в галерее благодаря знакомствам художника, по чьей-то глупости, по моде (и чувствовать себя проницательными людьми, которых не проведешь);

— побыть в обществе других людей, одни из которых вызывают любопытство, другие насмешку, третьи желание подражать и т. д.;

— почувствовать себя культурным человеком не последнего разбора;

— оказаться среди своих;

— познакомиться;

— выгулять красивое платье…

Это далеко не полный список причин — скорее шорт-лист наиболее расхожих. Но они определяют, на какие выставки человек ходит и на какие ни за что не пойдет, чего от них ждет и как считает правильным выглядеть.

Когда встречаешь на выставке пары, часто кажется, что один партнер — локомотив этого душеполезного посещения, а другой согласился на посещение, потому что ценит союз с локомотивом, хочет его сохранить и готов — потерпеть? попробовать? поиграть в эту игру? У молодых инициаторами просветительских мероприятий чаще выступают девушки. Понимая, что партнер пришел на выставку скорее ради нее, чем ради выставки, девушка иногда акцентирует свой интерес, как бы радуясь за двоих, иногда вовлекает партнера в обсуждение, изредка сдается и встает на его сторону — мол, прости, даже не думала, что здесь так странно.

Но вообще, в России и в мире женщины — главные культуртрегеры; вроде бы им все, что связано с искусством, интереснее. Женское восприятие эластичнее мужского, мужчины добиваются лучших результатов и энергичнее в целеполагании при более прямых траекториях. Но поскольку женское внимание и согласие — одна из базовых ценностей мужского мира, мы по-прежнему видим на выставках не только барышень и дам. Случаются, впрочем, идиллические исключения — нечастые примеры душевного родства, единомыслия или подлинного героизма.

Помню прекрасную парочку в неаполитанском музее Каподимонте. Парочка попадалась на глаза то в одном зале, то в другом. Юноша и девушка дружно переходили от картины к картине, подолгу тихонько обсуждали увиденное, пожалуй, со знанием дела. Конечно, они ходили и стояли в обнимку и это нравилось им не меньше, чем смотреть на живопись. И все же они пришли в музей, не только чтобы пообниматься.

Но вот после двухчасового блуждания по главному собранию я оказался в залах королевского дворца, потрясающих светлостью и торжеством убранства. Здесь главным зрелищем были не картины или статуи, а сами интерьеры. И вдруг я увидел юных героя и героиню. Они стояли одни в огромном зале обнявшись, точно живая скульптурная группа, и, как мне показалось, были переполнены красотой, счастьем и благодарностью друг другу.

В 2017 году в Пушкинском музее открылась выставка «Хаим Сутин. Ретроспектива», на которой экспонировались также работы других художников, в частности, абстрактных экспрессионистов. По выставке ходит пожилая супружеская пара. Оба супруга лет семидесяти, небольшого роста, скромно одеты. Муж идет на шаг впереди, потом останавливается и поджидает свою даму. Он глава семьи, поэтому чувствует себя обязанным защищать подругу от всех возможных неприятностей, в числе которых непонятность представленных картин. Пожилой мужчина рыцарски принимает вызов и берет на себя подвиг объяснения Фрэнсиса Бэкона, Джексона Поллока и прочих вопиюще невразумительных авторов. Я застал ту часть разговора, которая была посвящена картине Марка Ротко «Без названия». Мужчина говорил негромко, но чрезвычайно внушительно:

— Это картина глазами слабовидящего человека. А если так посмотреть, конечно, здесь, получается, натюрморт.

Вот она, сила любви, подумал я восхищенно. Она позволяет видеть то, чего нет, и заражать своими видениями любимых.

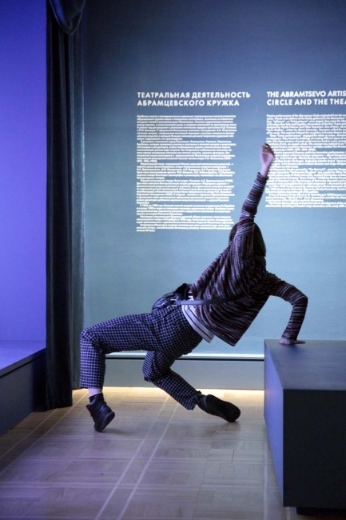

Если же говорить о посетителях в целом, здесь видятся три основные стратегии: игровая мимикрия, соблюдение канонов, праздничный визит. На недавнюю выставку «Адепты красного» в Третьяковке многие посетители наряжались, как бы принимая вызов Малявина, Архипова и кураторов выставки. Мужчины и женщины, молодые и не слишком — кто в красном с головы до ног, кто в красном гномьем колпачке, кто в алом палантине. Никто не бросал клич, не объявлял челлендж: мол, братья и сестры, покажем старым мастерам, что и мы не лыком шиты. Меж тем это меняло образ выставки: создавалось впечатление, что зрители — готовые персонажи живописи, то ли выпрыгнувшие из полотен, то ли зовущие выйти тех, кто сейчас на полотне. Словом, между изображенным миром и миром свидетелей происходил обмен ролями.

Или, скажем, по выставке «Подруги» в ГМИИ, посвященной Варваре Степановой и другим художницам русского авангарда, расхаживала дама зрелых лет и цветущего вида, нарядившаяся в сарафан и кичку, словно по степановским эскизам пошитые и украшенные. Есть женщины в русских музеях, подумал я, кляня себя за то, что пришел без фотоаппарата. Когда посетительница, наряженная по-степановски, проходила мимо манекенов, также наряженных в степановские костюмы, это выглядело обдуманным — и хорошо обдуманным! — перформансом.

Конечно, немало выставок, куда посетители приходят со скромным благоговением, как в храм. Иногда даже в платочках. Или в костюмах и при галстуке. Или так: белый верх, темный низ. Или со сменной обувью. Словом, блюдя всяческие приличия, как они (посетители) их (приличия) понимают.

Но больше все же таких зрительских выставок, где посетители и посетительницы одеваются, как в гости или на танцы. Слегка прикасаются к свежей прическе рядом с картиной Тулуз-Лотрека или, положим, Юрия Пименова, поглядывают по сторонам, ловя взгляды, перебегающие с полотен на платья.

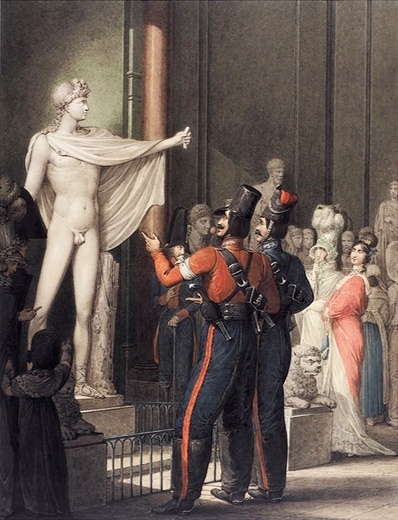

Зрители композиционно влияют на все, что выставлено в том или ином зале. Особенно заметно — на скульптуру. Всегда случаются моменты, когда картины или статуи обращаются к ним, то и дело возникают все новые диалоги. А если кто-нибудь скажет, что выставки зрителей случаются вовсе не только в музеях или галереях, но и где угодно — в театре, в метро, в кафе, на вокзале, — горячо с этим соглашусь. Да, где угодно случаются выставки зрителей. Надо только уметь вовремя это понять, увидеть и оценить. Поместить в рамку кураторской концепции. В этом суть современного искусства и современного же его восприятия, абсолютно неотделимых одно от другого.

Последнее. Возможность увидеть множество интересных, странных, красивых, забавных людей, собравшихся в одном месте, — еще одна причина сходить на выставку: букет собравшихся там зрителей — верный показатель ее качества.

Примечания

- ^ К.С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1954.