Параноидальные экзерсисы

Московский музей современного искусства отмечает свое 25-летие выставкой «Вещи и видения» под кураторством Анны Арутюнян и Андрея Егорова. Искусствовед и художественный критик Юлия Тихомирова посетила экспозицию, чтобы оценить масштабы торжества и провести сеанс музейного психоанализа.

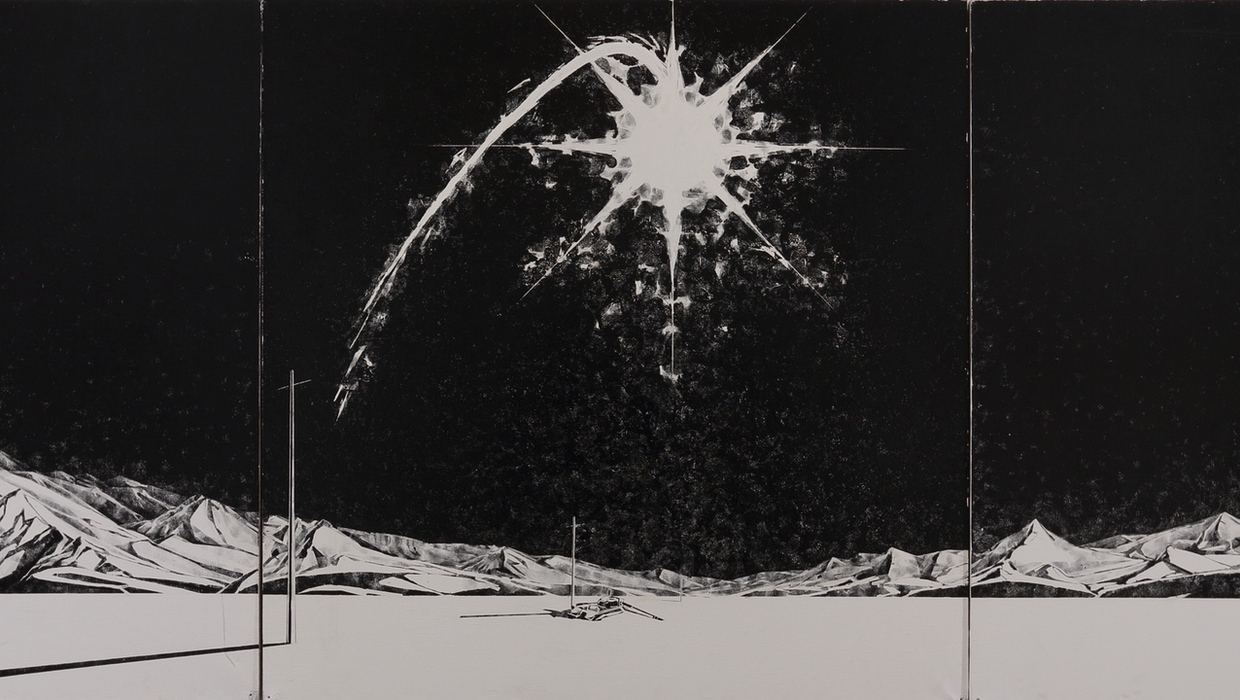

Алексей Беляев-Гинтовт. Сигнал. 2005. Фрагмент. Московский музей современного искусства

Алексей Беляев-Гинтовт. Сигнал. 2005. Фрагмент. Московский музей современного искусства

Узнав, что выставка к 25-летию ММОМА называется «Вещи и видения», впору пуститься в мечтания о готической повести про современное искусство. Старинный особняк на Петровке и правда располагает к видениям: страшно представить, сколько всего видели эти залы! Сколько вернисажей они претерпели, сколько ревизий музейной коллекции, сколько зевак, задиравших головы и читавших: «Граждане! Входя в дом свой, мы быстро осматриваемся, словно отыскивая кого-то, кто выйдет из угла и доложит: все хорошо!» — не счесть. Эхо тостов, ругани, смеха и диспутов рикошетит по коридорам. Охотно верю в то, что здесь обитает несколько арт-мирских привидений.

Пресс-релиз же опускает мечтателя с небес на землю, сообщая, что имеются в виду не призраки, а «онтологическая двойственность музейных экспонатов, их статус, с одной стороны, как осязаемых материальных предметов, а с другой — как сильных поэтических образов, произведений искусства метафизического характера». И вот этой нехитрой мысли посвящена экспозиция, лишенная центрального образа, метафорического стержня, этико-эстетической позиции и построенная на методе сопоставления по тематическим разделам произведений из разных контекстов.

Сталкиваясь с потоком свободных ассоциаций, ни к чему якобы не обязывающих релятивистских сближений, интерпретатор инстинктивно желает капитулировать. Как вести диалог со столь беспечной герметичной структурой? Хаотичность в выборе материала, разделов и тем ассоциируется со структурой бессознательного, а потому лучшая оптика для интерпретации странных сближений — арт-критический психоанализ. Кураторы зримо отказываются от какой-либо позиции, но нередко проговариваются: именное такие тревожные оговорки и оказываются наиболее красноречивыми свидетельствами реальности, скрытой под ассоциативной мишурой.

В ступор вгоняет уже структура «Вещей и видений», ведь подряд (именно в указанном порядке!) идут разделы с такими названиями: «Лестница», «Пролог», «Космос», «Хранение», «Комната», «Сад», «Ковчег», «Сон», «Город», «Природа», «Предел», «Реставрация», «Дом», «Эпилог. Музей». В кураторском тексте все разделы названы «локусами на воображаемой карте». Слово locus переводится с латинского языка как «место», но реставрация и пролог местами быть определенно не могут, сон и хранение — с оговоркой. Эти разделы не становятся частями единого целого образа экспозиции, даже на уровне структуры и логики выставка разваливается.

Читатель может обвинить меня в буквоедстве, но небрежность, обнаруженная в логическом фундаменте выставки, ставит под угрозу всю конструкцию. Тексты кураторов также изобилуют безапелляционными заявлениями, разрозненными вбросами частных суждений, тезисами без примеров да и попросту трюизмами. Наиболее интересна верстка настенных текстов: пронумерованные абзацы раскиданы по стенам, между некоторыми из них стоят многоточия, будто бы намекая на нечто изъятое или непроговоренное. Спекулировать о невысказанном — занятие неблагодарное, а вот внимательно смотреть и видеть невольно высказанное — долг интерпретатора.

А выставка на такие болезненные проговорки щедра. Преодолев лестницу, мы оказываемся зажаты меж двух аффективных полюсов: вдали виднеется белая звезда «Сигнала» Алексея Беляева-Гинтовта, а рядом с нами, над лестницей, прямо на эту «путеводную звезду» глядят «Электрические инопланетяне» Андрея Бартенева. Мысль о том, что уже акт выбора того или иного произведения и автора есть кураторский жест, не нова. Однако ее все же необходимо озвучить в свете этого экстравагантного решения. Кислотные цвета и приглушенное неоновое свечение инопланетян отсылает к эстетике экстатического рейва, упоительного ликования, часто овладевающего людьми, изнуренными психически и физически. Веселье до потери пульса вопреки всему, уход в космический трип — это говорит о свербящем желании эскапизма. И с другой стороны мрачная монохромная ледяная пустыня Беляева-Гинтовта. Огромное, во всю стену, полотно просматривается с противоположного конца зала, манит выжженной белой звездой. Мне чудится, что мазки черной краски проходятся по холсту маршевой имперской поступью. Это морок, конечно, — если не знать биографической подоплеки, работы Беляева-Гинтовта не производят особого впечатления: в них нет ни композиционной изощренности, ни впечатляющего мастерства, ни концептуальной многоуровневости. Разве что неофита такие произведения могут заворожить масштабом и пафосом.

Пришельцы-тусовщики буквально стоят на краю пропасти, лестничной бездны, глядя на евразийскую звезду. Такое расположение двух работ придает пришельцам Бартенева ноту трагизма, заставляет смотреть на веселье как на акт отчаянного эскапизма.

Этот ход, однако, не проговорен даже эзоповым языком, не акцентирован поэтически или метафорически. Зато стены испещрены трюистическими безапелляционными заявлениями в жанре «обо всем и ни о чем», например: «Смелый авангардный импульс столетней давности, ориентированный в будущее и создавший картину мира современности, почти сразу привел художников в музей». Отсюда следует, что музей как концепция произошел от авангарда, но историко-художественные факты этому прямо противоречат. Из той же серии — упоминание для красного словца модных «плоских онтологий» и постоянное возвращение к теме «дигитальный мир меняет сознание» без уточнения того, как именно меняет, на каких данных основан вывод и что из этого следует. Каждый комментарий сводится к одному компульсивно повторяемому тезису: «В музее есть коллекция, она не хронологична, а потому заставляет думать над неочевидными связями, удачи с этим, дорогие зрители». Вот только зритель и критик — не частный психоаналитик для куратора и не школьник, получивший в награду за хорошую успеваемость набор «сделай сам». Зрители — участники равноправного диалога, ждущие внятную реплику и последовательное изложение мысли.

Случаются и курьезные оговорки. Раздел «Хранение» открывается работой Георгия Острецова «Жнец (по Малевичу)»: супрематический крестьянин несет поп-артовскую женскую голову на блюде. Пикантность экспонирования заключается в том, что нижнюю часть картины обернули в защитную микалентную бумагу, из-за чего создается вуайеристская ситуация: блюдо закрыто, а сладострастно стонущая в духе пин-ап женская голова оказывается на уровне паха супрематического мужчины. Эротизированная шутка выглядит несколько неловко, но все же разбавляет бесхитростную серьезность предыдущего раздела «Космос» и сглаживает пафос настенных текстов. Более того, этот же раздел включает в себя работы с религиозными мотивами: прежде всего огромную фигуру монаха с горы Афон, произведение Дюди Сарабьянова, а также две железные лестницы, составляющие крест, Юрия Аввакумова. Сошлись вместе эротика и религия — две обожаемые психоаналитиками темы, прямо-таки раздолье для досужей интерпретации. Позволю себе одну: на стене этого зала размещена летопись ММОМА, прежде всего юбилейных экспозиций и ревизий коллекции — и на той же стене поместили только «Крест-накрест» Аввакумова. Выглядит это как надгробие самого концепта такой экспозиционной сборки — вот и танатос рядом с эросом.

Некоторые разделы не балуют интересными оговорками, но утомляют неточностями и разочаровывают обманом ожиданий. Представляя раздел «Город», кураторы утверждают: «Столетие назад художники-визионеры устремлялись к образу будущего. Контуры этих авангардных видений просматриваются словно в многослойном палимпсесте в нашей повседневной реальности…» Прежде всего следует уточнить, какие именно художники и какие конкретно проекты имеются в виду. Речь о городе-саде Эбенизера Говарда, о концептах урбанизма и дезурбанизма, о полемике Михаила Охитовича и Леонида Сабсовича, о летающем городе Георгия Крутикова? Общие фразы о мечтателях-авангардистах требуют серьезных уточнений. Но это полбеды — по-настоящему ошеломляет выбор произведений в раздел. Очевидно, что текст об авангардистских проектах, ретрофутуризме и критическом взгляде на утопии из настоящего предполагает наличие произведений, выстраивающих концептуальный и пластический диалог с авангардистскими исканиями. Тем не менее кураторы поместили в этот раздел работу Егора Кошелева «Окно 93», корреспондирующую с эстетикой сурового стиля и «Общества станковистов». «Великий побег» Тимофея Парщикова, хоть и представляет собой фрагменты планов эвакуации, экспонированных наподобие картин Малевича на «Последней футуристической выставке картин “0,10”», обыгрывает концептуалистскую эстетику бюрократии и супрематизм, но не урбанизм эпохи авангарда. Вид Красной площади в работе Владимира Потапова из серии «Реальности» намекает на эстетику открытки и глянцевого журнальчика: художник обращается к сувенирному визуальному коду, а не разрабатывает тему утопической урбанистики эпохи авангарда. Итак, ни одно из представленных в разделе произведений никак не поддерживает заявленные в тексте тезисы, более того, навязчивое желание привязать работы к авангарду — это грубое вмешательство в их органику и автономную реальность, неверие в их пластическую и концептуальную самодостаточность. Не правда ли, противоречит интенции сделать «объектом внимания и метакомментария собственно произведения коллекции»?

Раздел «Сон» — один из наиболее приятных: в темной комнате демонстрируется гипнотическая видеоработа Альберта Солдатова «Бальтус». Тягучая патока дискомфортных образов обволакивает зрителя, вовлекает в вязкий поток, а дотошный стерильный буквализм цитатной постановки восхищает и тревожит одновременно. Но спокойно и вдумчиво внять «живым картинам» в unheimlich-вариации[1] не выйдет. Прямо напротив экрана, за спиной зрителя, кураторы решили (видимо, следуя логике «свято место пусто не бывает») разместить еще одну серию работ. Это «Иллюстрации к несуществующим сказкам» Евгении Войнар, трактующие тему галлюциноза, сна и сюрреализма прямолинейно и грубо — как бесхитростный коллаж из увиденного во время бодрствования. Изобилие работ в тесных комнатах создает впечатление толкучки даже при отсутствии людей: выставка ощущается вагоном метро в час пик или переполненным кинотеатром.

В кинотеатре мы не выбираем соседей по креслам — порой рядом оказывается комментатор-душнила, вставляющий к месту и не к месту высокопарные реплики общего характера. На выставке этот довольно-таки травматический опыт воссоздают кураторские тексты: «Диалектика материи и эфемерности — тот фундаментальный разрыв между духом и веществом, который переживает любой смертный человек, художник и зритель, — пронизывает всю историю искусства». Прежде всего отметим, что эфемерность — это свойство, а материя — предмет. Как возможна диалектика предмета и его свойства — для меня загадка. Кроме того, в категориях какой философии мы находимся? Далеко не все системы предполагают фундаментальный разрыв между духом и веществом. И, наконец, было бы здорово понять, как столь общие демагогические вирши помогут нам обратить внимание на реальность самих произведений, их пластические качества и самоцельное обаяние?

Но видео Солдатова еще повезло, в отличие от «Короны» Виктора Алимпиева, которую экспозиция просто уничтожила. Помещенный в угол «метафизико-религиозной» секции небольшой вертикальный экран комично не соответствует монументальности полистилистически кокетливой мистерии Алимпиева. Если в зале «Сон» авторов всего два, то «духовно-нетленный» раздел переполнен: у поставленных в угол любителей видеоарта над душой стоит огромный витраж Зураба Церетели, за спиной маячат акварели Зенона Комиссаренко, а периферийное зрение жертвы сенсорной перегрузки угадывает серию Федора Телкова «Право веры».

Но рано грустить: если кураторы не хотят говорить с привидениями, обратиться к ним можем мы. Выставка действительно наполнена фантомами — призраками предыдущих юбилейных экспозиций ММОМА. Такие «ревизии коллекции» стали визитной карточкой музея: вместо постоянной экспозиции с 2009 года сотрудники музея регулярно презентуют зрителям и профессиональному сообществу тематические выставки. Так что сопоставление неизбежно. Залы здания на Петровке помнят множество таких сборок коллекции, а призраки былых рецензентов терзают и меня, рецензента нынешнего. Прислушаемся же к ним:

1. «То был типичный постсоветский постмодернистский палимпсест — лабиринт языковых наслоений, смысл которых скрыт»[2].

2. «Соседство произведений разных культурных эпох, направлений, стилей и техник мотивировано кураторской игрой в ассоциации. Зрителю остается лишь присоединиться к ней, получив в награду профетический дар повелевать пространством и временем. Однако эта задача, пожалуй, не всегда по силам даже профессиональным авгурам»[3].

3. «Результат пока что — салат по-русски (мелко нарезанные, неопознаваемые, не всегда свежие продукты смешаны в кучу), а не салат по-европейски (помидоры отдельно, мясо отдельно, а соус в баночке)»[4].

4. «Видно, что, делая эту тотальную инсталляцию, автор выставки следовал поэтическим принципам куратора последней Московской биеннале Жан-Юбера Мартена»[5].

5. «Однако дух старомодного постмодернизма не выветрился (сосуществующие экспонаты так же странно были вырваны из контекстов разных эпох)»[6].

6. «У нас тоже звучат [актуальные] темы, а есть еще и другие, свои — достаточно заглянуть в новости. Но по юбилейной выставке в ММСИ мы не узнаем, что об этом думают художники, да и думают ли вообще»[7].

7. «Ну, хорошо — так хорошо…»[8]

Эти цитаты взяты из статей про выставки, проходившие в ММОМА в разные годы: тут и первая экспозиция коллекции Зураба Церетели, и ее первая реорганизация за авторством Анны Арутюновой и Бориса Бернаскони, и тепло принятая критиками юбилейная выставка «День открытых дверей», и «Музей с предсказаниями», продемонстрировавший в 2014 году уже отработанный прием сближения разной степени странностей.

Отметим знаменательную метаморфозу: точные в контексте одной конкретной выставки слова становятся общими местами, если мы начинаем ретроспективно смотреть на деятельность ММОМА с 2009 по 2024 год. Выдержки из статей про разные выставки отлично комментируют состояние музея на сегодняшний день. «Старомодным постмодернизмом» можно назвать как первую безыскусную экспозицию ММОМА, так и релятивистские расхлябанные вирши кураторов юбилейной выставки 2024 года. Разница в том, что у относительно удачных «День открытых дверей» и «Музей с предсказаниями» были образы, на которых держалась логика выставки и которые обосновывали хаотичную работу с произведениями: работа с прошлым здания и ритуал гадания. «Вещи и видения» подобного стержневого образа не имеют, а потому обнажают все слабые места отработанного годами приема.

С одной стороны, существует соблазн припомнить расхожее выражение: «Постоянство — признак мастерства». С другой, постоянство постмодернистского толка, с циничной ценностной горизонталью, в изменчивом контексте современности оборачивается прежде всего нечуткостью к реальности.

Деконтекстуализация явно подчеркнута нашими кураторами у Жан-Юбера Мартена: в 2009 году француз курировал Московскую биеннале, а в 2021-м провел успешную гастроль в Пушкинском музее, — так он, несмотря на критику в международном сообществе, дважды закрепился на нашей почве как методологический ориентир. В 2009-м и даже в 2015-м этот игривый постмодернизм воспринимался максимум с легким раздражением, вызванным банальностью сопоставлений. В 2024 году он кажется удобным способом уйти как от цензуры, так и от этико-эстетической ответственности вообще, — амбивалентная ситуация. В мартеновской манере был сделан блокбастер Зельфиры Трегуловой и Франческо Бонами «Квадрат и пространство», выставка «Весть» в Русском музее, по пути неоформленности месседжа пошел и «Гараж», постулировавший отказ от кураторской интерпретации в своем «Открытом хранении». Имея в виду все эти прецеденты, можно заявить о сложившемся мейнстриме. И вот тут важно вспомнить, что ММОМА делал так уже в 2009 году, по сути, став предвестником повального увлечения релятивистским кураторством. Еще недавно куратор мейнстримно мыслился как художник, к такой романтической трактовке профессии стремились многие. Сейчас же куратор уподоблен функционеру на приеме у психоаналитика.

Дабы снизить уровень пафоса, оговорюсь: речь идет не о необходимости присягать определенной политической позиции или делать плакатные выставки, но об ответственности понимать, что, где, кому, зачем вы говорите и как это воспринимается. О смелости быть автором своего высказывания. Кроме того, существует профессиональная ответственность перед произведениями, каждое из которых было создано в определенном стиле, в рамках конкретного направления и внутри социокультурного контекста, — тотальная некритическая деконтекстуализация оборачивается невниманием к реальности произведения искусства.

Возвращаясь к «Вещами и видениям», важно сказать, что кураторы решили добавить в и без того перегруженную выставку тексты, внешние по отношению к коллекции, — поэзию Велимира Хлебникова и теорию Казимира Малевича. Тексты Хлебникова разобрали на разрозненные цитаты и пустили блестящим голографическим фризом по залам. Выглядит это как вставка из глянцевого девичьего журнала нулевых, что совершенно не резонирует с поэтикой председателя земного шара. Редкое произведение из коллекции ММОМА требует сопоставления с поэзией Хлебникова и теорией Малевича, экспозиция включает всего по одной работе каждого из этих авторов — так зачем здесь навязчивое мельтешение внешних текстов? Можно предположить, что избыточное внешнее прикрывает внутреннюю невозможность прокомментировать действительно имманентный музею текст, более того, текст-фриз. Речь, конечно, об «Обращении» Дмитрия Александровича Пригова под потолком вестибюля. Автореферентность, в отличие от напускных ассоциаций с Малевичем и Хлебниковым, для юбилейной выставки не грех, а достоинство (что доказывают множественные хвалебные отзывы на «День открытых дверей», который сосредоточился на истории здания на Петровке).

И все же лучший комментатор — сама жизнь. Я задираю голову, читаю, словно мантру, ставшую уже привычной фразу Дмитрия Александровича. Впервые я увидела ее в 2019 году, когда пришла на предыдущую юбилейную выставку ММОМА — «99/19». Однако сейчас с ней что-то не то, сегодня она читается иначе. Тогда финальная часть приговского «Обращения» подкреплялась своеобразным «аминь», неоновой надписью «Все будет хорошо» Мартина Крида на фасаде музея. Обращение закреплялось обещанием. Сейчас надпись уже не зажигают, будто бы само пространство в центре Москвы не верит в этот постулат. Полые прозрачно-мутные трубки некогда ярких слов висят на теле музея подобно больничным капельницам.

Открытие выставки «Вещи и видения». Вернисажная толпа взвинченно ликует. В людском массиве мелькнули знакомые лица, и я едва не рванула к ним, когда до меня с опозданием дошло: этого быть не может, они в Германии, они видения. Многовато незнакомцев. Смутно-знакомых незнакомцев. Каждый новый силуэт фонит напряжением. Ода отчуждению, набат настороженности.

Блеклое пророчество почти растворилось в стенах музея. Я вновь и вновь перечитываю «Обращение», но уже без экстатического обещания счастья: «Граждане! Входя в дом свой, мы быстро осматриваемся, словно отыскивая кого-то, кто выйдет из угла и доложит».

Примечания

- ^ Unheimlich («Жуткое», 1919) — название эссе Зигмунда Фрейда.

- ^ Хачатуров С. Музей нараспашку // Культурная эволюция. 23.12.2009 URL: https://yarcenter.ru/articles/culture/visual-arts/muzey-naraspashku-26821/?ysclid=m72tv9xy3b247092979.

- ^ Ромер Ф. Лабиринт с печеньями / Официальный сайт Московского музея современного искусства. 25.03.2015. URL: https://di.mmoma.ru/news?mid=1339&id=410

- ^ Деготь Е. В Москве стало одним чем-то больше // Коммерсант. 16.12.1999. URL: https://www.kommersant.ru/doc/232888.

- ^ Толстова А. Восторженно двери открываются // Коммерсант. 17.12.2009. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1293787

- ^ Хачатуров С. Музей нараспашку // Культурная эволюция. 23.12.2009 URL: https://yarcenter.ru/articles/culture/visual-arts/muzey-naraspashku-26821/?ysclid=m72tv9xy3b247092979.

- ^ Гребельников И. Вечеринка воспоминаний // Коммерсант. 23.01.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4226957

- ^ Ромер Ф., Кулик И., Широян Е. Все хорошо? // Стенгазета. 29.12.2009. URL: https://stengazeta.net/?p=10006841.