Он улетел

На прошлой неделе ушел из жизни художник Илья Кабаков — ведущий представитель московского концептуализма и теоретик современного искусства. Вспоминая ключевые образы его работ, куратор и критик Валентин Дьяконов объясняет, почему Кабаков — автор XIX века и почему в том же веке живут многие современные художники.

Илья Кабаков. Лист из альбома «Полетевший Комаров». 1974. Бумага, тушь, акварель. Фрагмент. Источник: sothebys.com

Илья Кабаков. Лист из альбома «Полетевший Комаров». 1974. Бумага, тушь, акварель. Фрагмент. Источник: sothebys.com

«Может, это прозвучит реакционно, но мне кажется, что в будущем станет важным оглянуться на девятнадцатый век», — говорил Илья Кабаков в интервью 1998 года[1]. Тогда его слова звучали необычно. Закончился двуполярный мир, после падения Берлинской стены и распада СССР сформировалась так называемая «глобальная повестка», предложившая бывшим союзникам советской империи мыслить себя в координатах мирового рынка и его ключевых институтов, располагавшихся на Западе. И несмотря на то что в Европе продолжался кровавый конфликт на пространстве бывшей Югославии, история для западного наблюдателя более-менее закончилась. И даже ее новый старт, случившийся в первом мире 11 сентября 2001 года, на первый взгляд, никак не откликался чем-то из прошлого и выглядел бунтом против нового мирового порядка.

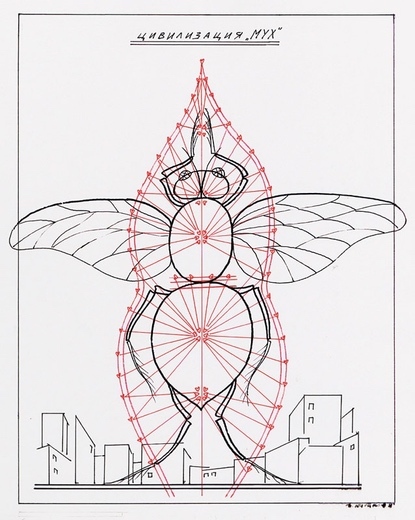

Возможно, Кабаков просто сам был из XIX века, и об этом он тоже неоднократно говорил. «Мои персонажи, так же как и персонажи Достоевского, — идеологи. Каждый из них проводник и жертва своей идеи — собирания мусора или спасения мира»[2], — отмечает художник в одной из бесед с Борисом Гройсом. Столь же неопределенна разница между мухой и ангелом. Их нельзя отнести к числу любимых персонажей Кабакова — скорее это персонификации его космогонии. Муха появляется у него на картине 1965 года, впоследствии не раз повторенной. Ангел впервые фигурирует на полотне 1978 года «Крылья защищают белое» из серии «белых картин». В инсталляции «Жизнь мух» (1992) выдуманные Кабаковым ученые наблюдают цивилизацию насекомых, с помощью сложных коллективных танцев создающую эфемерные фигуры, которые напоминают «чашно-купольный» супрематизм Владимира Стерлигова и его ленинградских учеников. Мухи, в отличие от трудолюбивых пчел, не сеют и не пашут, но ведут жизнь духа, построенную во многом на сознательном самообмане (инсталляция «Мы свободны!» (1998) из серии «Лозунги»). Ангелы как отсылка к идеальному впервые были использованы для неоновой скульптуры «Чьи это крылья?», установленной на полицейском участке в Утрехте в 1991 году. Чуть позже, в 1998 году, Кабаков делает одну из самых известных своих работ — «Как изменить самого себя?», где ангельские крылья становятся средством воспитания в человеке наилучших качеств. А в 2003 году инсталляция «Как встретить ангела» усиливает тему духовного перерождения настолько, что в ней уже не чувствуется характерной для Кабакова приземленной иронии.

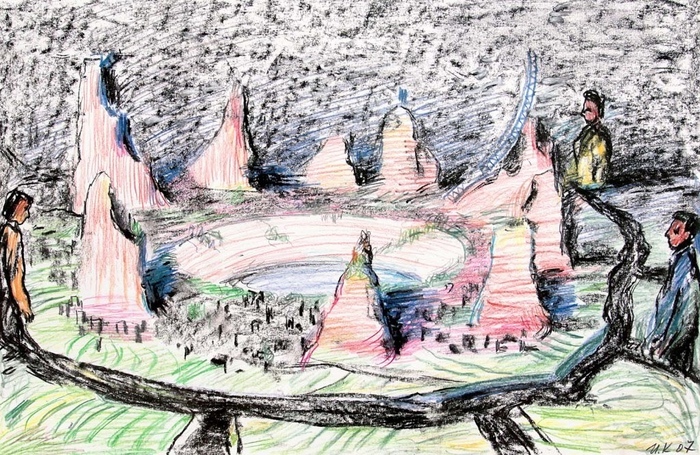

Ангелы и мухи символизируют верх и низ, спуск и подъем. Но в координатах Кабакова есть и существа, чьи отношения с потусторонним имеют более сложную траекторию. В инсталляциях «Три ночи» (1989) и «Мост» (1991) появляются «маленькие белые человечки», чья роль и предназначение непонятны, как пишет сам Кабаков. В отличие от мух и ангелов, они не левитируют. «Мост», по словам художника, посвящен отношениям искусства и мистики и представляет собой деревянный мостик над кучей песка, в которой установлены человечки. По периметру пространства стоят в беспорядке картины: явление «делегатов пустоты», как называет их Роберт Сторр[3], отменило выставку. Кабаков не проговаривает этого ясно, но, скорее всего, белые человечки обитают в Манасе, утопическом городе из одноименной инсталляции 2007 года, расположенном где-то в Тибете. Ангелы и мухи совершают действия, циркулируя между адом и раем, белые человечки — метафора знания о смысле этих передвижений.

Внимание Кабакова к ангелам, насекомым и мистическим прозрениям снова возвращает нас к теме XIX века. В течение позапрошлого столетия ангелы из вездесущих протагонистов европейской живописи превращаются в сигнал историзма и стилизации у назарейцев, прерафаэлитов и символистов. Муха, неизменный спутник виртуоза со времен Джотто, стала главным объектом изучения новой науки — генетики. Мистические кружки подпитывались переводами восточной философии на французский и немецкий. Советская культура на время отменила ангелов, генетику и мистику, но с ее окончанием они вернулись на место. Историк Эрик Хобсбаум говорил о «длинном девятнадцатом веке» с Французской революции до начала Первой мировой войны. Но многие особенности постсоветского периода заставляют думать, что XIX век все еще продолжается. После исчезновения СССР с карты мира Запад во многом вернулся к ситуации столетней давности, когда человеческие, культурные и финансовые ресурсы стягивались в хорошо защищенные бюрократией и военной мощью центры, а на перифериях продолжались вооруженные конфликты.

Основной проблемой советской власти Кабаков считал непонимание разницы между мечтой и реальностью. «В отличие от XIX века, где прекрасное будущее всегда было потом, — говорит Кабаков в интервью 2012 года, — в Советском Союзе мы имеем невероятный парадокс, когда было объявлено, что утопия уже реализована»[4]. Вернуться в XIX век значит вернуться в «прекрасное потом». «Сейчас» непривлекательно, даже чудовищно, причем не только на территории бывшего СССР. Кабаков быстро разочаровался и в западном контексте. В вышеупомянутом интервью 1998 года он замечает: «Внимание Запада к телу было для меня невероятным открытием. Столько вопросов ставится через сексуальность и тело, но в то же время есть ощущение, что существует табу на душевное, метафизическое и трансцедентальное». В другом интервью, 1995 года, Кабаков говорит, что корни западной инсталляции лежат в хеппенингах и акциях, «инсталляция — остаток событий, замороженных во времени». Основы восточноевропейской инсталляции, продолжает он, заключаются в картине, в которую проваливается зритель[5]. Инсталляция служит способом погрузить зрителя, отвыкшего от эпического повествования «Плота “Медузы”» Жерико или «Дуэли» Репина, в рассказ. Gesamtkunstwerk, любимейший термин Кабакова, родом из XIX века, позволяет ему вводить в инсталляции не только элементы разного происхождения — музыку, кино, скульптуру, рисунок, — но и фигуру зрителя. Все, что мы видим в его работах, уже кем-то увидено, и это значит, что нам осталось осмыслить не только сами вещи, но и внутренние монологи людей, которыми или для которых они были сделаны. Мы в инсталляциях Кабакова не первые — кто-то, в прошлом или прекрасном будущем, уже здесь побывал.

Нам приходится соотносить себя с этим наблюдателем, который часто оказывается альтер эго художника. В инсталляции «Где наше место?» 2003 года Кабаков ясно дает понять, где он видит современного зрителя по сравнению с масштабами высокой, в техническом смысле, культуры прошлого. Гигантские фланеры наслаждаются настоящей живописью, людям человеческого роста остается смотреть на некачественные фотографии. Его самая хрестоматийная работа — цикл «Десять персонажей» (1970–1976) — представляет модернизм как сборник легко диагностируемых неврозов, вызванных вынужденной теснотой. В сущности, позиция Кабакова много ближе Михаилу Лифшицу, чьи эстетические идеалы тоже располагались в эпохе Маркса и глубже, чем любому из тогдашних теоретиков современности, и недаром Дмитрий Гутов и Давид Рифф выбрали для выставки о Лифщице в музее «Гараж» узнаваемый язык тотальной инсталляции. Правда, как истинный шестидесятник, Кабаков видел советскую культуру забором, отгородившим истинные ценности духа, искусства и дружбы от вынужденного вечно бояться и подчиняться жителя коммуналки. В 1992 году он создал знаменитый «Туалет», ограничив габитус советского человека тряпичной ширмой, отделяющей его от постоянного риска превращения в расходный материал. Годом позже, показав на Венецианской биеннале «Красный павильон», Кабаков определил место для советского периода, или, как тогда говорили, проекта. На задворках российского павильона, построенного в духе имперского историзма, стояла неказистая постройка с красными звездами, напоминавшая что-то среднее между Кремлем и бараком. Но окончательно разделаться с советской темой Кабакову не позволял непроходящий шок от идеологических манипуляций, которым он с детства подвергался. Его поражало, насколько глубокой была бездна между литературным и визуальным языками дореволюционного искусства, с одной стороны, и социалистическим реализмом, с другой, при том что синтаксис и лексика вроде бы во многом совпадали. Словно пытаясь пробиться сквозь ограниченный лишь солнечными днями и здоровыми, лояльными людьми замкнутый круг советской живописи, он снова и снова, до последних картин, возвращается к стилю своей студенческой молодости и Суриковского института. Кабаков пытается понять, как вышло, что художниками могут быть и Веласкес, и Рембрандт, и Кабаков, и Шарль Розенталь, и Александр Герасимов. В каких психологических и эстетических координатах возможен музей, в котором они представлены все разом?

Так музей, оформившийся в своем художественном и этнографическом изводе, опять же, 100–150 лет назад, становится для Кабакова основным медиумом. Метод — (авто)этнография, антропологическое исследование цивилизации, которую одновременно хочется и забыть, и зафиксировать. Между «забыть» и «зафиксировать» грань почти стирается, как между собиранием мусора и спасением мира, ангелом и мухой. В разговорах с Борисом Гройсом Кабаков замечает, что «в современном музее мы испытываем какой-то мистический трепет перед абсолютной произвольностью и непонятностью решения собрать и сохранить все это… Что же все-таки это такое? Абсолютно нигилистический произвол или некая скрытая логика симпатий и ассоциаций, которая толкает нас в бок и заставляет совершить какой-то определенный выбор?»[6]

Эти вопросы актуальны и сегодня. О многих современных художниках из разных стран можно сказать, что они живут в музее нескончаемого XIX века: снова и снова возвращаются к разным эпизодам европейского колониализма, истории науки, общественных движений и так далее. Как это ни странно, Кабаков не фигурирует в важных текстах, посвященных точкам соприкосновения современности и длинного XIX века (по Хобсбауму). Его имени нет в статье Хэла Фостера «Архивный импульс», хотя Марк Дион, художник, многим Кабакову обязанный, там фигурирует. В недавней публикации Клэр Бишоп, посвященной исследовательскому и архивному искусству, Кабаков тоже не упоминается. В качестве альтернативы холодным системам анализа, характерным, среди прочих, для группы Forensic Architecture, Бишоп предлагает работы Анны Богигуян о торговле солью, называя их «поэтическим и критическим путешествием визуализированных связей прошлого и настоящего, где история представлена как дело суматошное и неоконченное»[7]. Бишоп отмечает, что практика Богигуян «прожита через тело» (embodied), — то же можно сказать и об искусстве Кабакова, которое Борис Гройс считает целиком автобиографическим. Впрочем, Кабаков сам выбирал себе собеседников и соотносил себя с концептуализмом и минимализмом, а не исследованиями колониальности. Критическое переписывание истории имперской модернизации в России, производившейся по успешным рецептам западных стран, приведет и к новым интерпретациям Кабакова. Я почти уверен, что в таком контексте он тоже не потеряется, но гарантий, конечно, нет — в будущее возьмут не всех. (А как еще должна заканчиваться статья памяти Кабакова?)[8]

Примечания

- ^ Groĭs B., Ross D.A., Blazwick I. Ilya Kabakov. London: Phaidon, 1998. P. 28.

- ^ Кабаков И., Гройс Б. Диалоги. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2010. С. 26.

- ^ Storr R. Dislocations. NY: Museum of Modern Art, 1991. P. 24.

- ^ Salon. Artist Talk. The Idea of Utopia in Art and Life. 10 декабря 2012 / YouTube-канал Art Basel. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZXDyGQg1v9Q&ab_channel=ArtBasel.

- ^ Groĭs B., Ross D.A., Blazwick I. Ilya Kabakov. London: Phaidon, 1998. P. 128.

- ^ Кабаков И., Гройс Б. Диалоги. Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2010. С. 76.

- ^ Bishop C. Information Overload // Artforum. April 2023. URL: https://www.artforum.com/print/202304/claire-bishop-on-the-superabundance-of-research-based-art-90274.

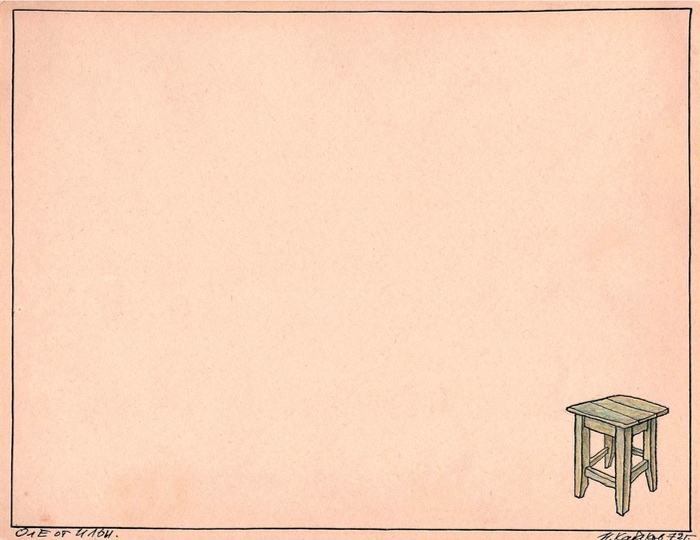

- ^ Разве что почти юмористическим ощущением-исследованием. У многих из нас свои отношения с Кабаковым. За десятилетия работы он превратился в редкого художника, с которым надо себя соотносить, как с великими книгами, осознавать себя в его терминах, располагать свое тело и ум в его пространствах. Думать о Кабакове как о персонаже сложно. Но мне Кабаков всегда напоминал Карлсона, который живет на крыше, и не только потому, что его легендарная мастерская на Сретенском бульваре располагалась на чердаке. Во время первого визита Малыша на крышу Карлсон показывает ему свои работы. «На большом, совершенно чистом листе в нижнем углу был нарисован крохотный красный петушок. — Картина называется: “Очень одинокий петух”, — объяснил Карлсон». Этот рисунок напоминает графику и живопись Кабакова, где изображения часто занимают периметр листа или холста. Первый перевод книги Астрид Линдгрен вышел в СССР в 1957 году, и на одной из иллюстраций, нарисованной Илон Викланд, Карлсон хватает Малыша за руку и поднимает его в воздух. Мне не удалось найти упоминаний о том, что Кабаков видел эту детскую книжку, хотя его основной заработок в сфере детской иллюстрации, скорее всего, предполагал знакомство с ней. Возможно, знаменитый альбом Кабакова «Полетевший Комаров» (1981) создан в диалоге с Линдгрен.