Выставки недели в Санкт-Петербурге: выбор «Артгида». Май 2025

На петербургских выставках сейчас — фото оттепельного Ленинграда, оттенки черного и двойник с обезьяной. Где все это смотреть, рассказываем в нашей подборке.

Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882. Холст, масло. Фрагмент. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения

Государственный Русский музей (Корпус Бенуа)

В русской живописи XIX века Виктор Васнецов — крупнейший представитель национального романтизма. Помимо узнаваемых картин и панно на фольклорные сюжеты он создавал жанровые произведения, религиозные росписи, эскизы архитектурного убранства и театральных декораций. В этих работах, воплощающих народные мотивы в декоративной эстетике модерна, Васнецов сформировал устойчивый образ русской культуры. Его формальные подходы нашли отклик у заказчиков, отечественных и зарубежных зрителей, а также оказали влияние на мастеров следующего поколения (Ивана Билибина, Павла Корина и других).

Ретроспектива в Русском музее, приуроченная к 175-летию со дня рождения Васнецова, представляет более ста произведений: внимание уделено не только хрестоматийным былинным образам («Богатырям» или «Ивану-Царевичу на Сером Волке»), но и монументальным композициям, созданным для оформления православных храмов (например, Владимирского собора в Киеве), пейзажам и портретам, а также графике. Отдельного интереса заслуживают ранние работы Васнецова, написанные в Париже, куда он приехал по приглашению Ильи Репина в 1876 году, и раскрывающие его как мастера жанровых сцен. Наряду с живописью выставка демонстрирует и «дизайнерское» амплуа художника: здесь показаны его архитектурные и интерьерные проекты, декоративно-прикладные произведения и эскизы костюмов. Разнообразие экспонатов подчеркивает цельность и многогранность облика Васнецова как создателя комплексного художественного мира, существующего во множестве форматов и манифестаций.

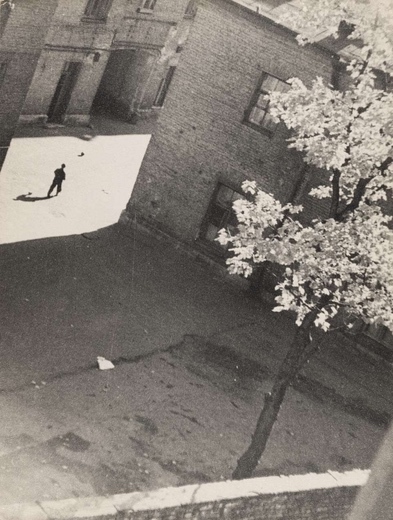

Евгений Злобин. Поэтика города. Ленинград 1950–1960-х

Музейно-выставочный центр РОСФОТО

В Ленинграде 1960–1980-х Евгений Злобин был известен в первую очередь как телевизионный и театральный режиссер и педагог. Он возглавлял Народный театр Выборгской стороны и преподавал в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. В то же время это было не единственной его творческой ипостасью. В начале карьеры Злобин активно занимался фотографией и, несмотря на любительский статус, находил в ней выразительные решения. Среди его снимков можно обнаружить и живописные кадры в духе пикториализма, и конструктивистские динамичные композиции, и ускользающие уличные сцены. Однако при широком стилистическом разнообразии фотографии объединялись одной темой — лирические образы Ленинграда, его жителей и пространств.

Выставка в РОСФОТО посвящена городским мотивам в снимках Евгения Злобина и включает его пейзажные фотоэтюды и уличную серию «Персоны». Первые раскрывают интерес автора к художественной интерпретации городских пространств: поиску ритмов и фактур, геометрических паттернов, а также эффектов света и погоды, слагающих подвижную атмосферу. Уличные кадры — его умение замечать среди прохожих выразительные типажи и индивидуальные характеры, созвучное художественным поискам оттепели. Отдельный фрагмент экспозиции включает сделанные Злобиным портреты его современников — ключевых фигур ленинградской интеллектуальной среды тех лет. Среди них были его учитель режиссер Александр Музиль, одноклассники кинематографисты Алексей Герман-старший и Леонид Менакер, актриса Алиса Фрейндлих, балерина Галина Мезенцева, художница Валентина Брук и другие.

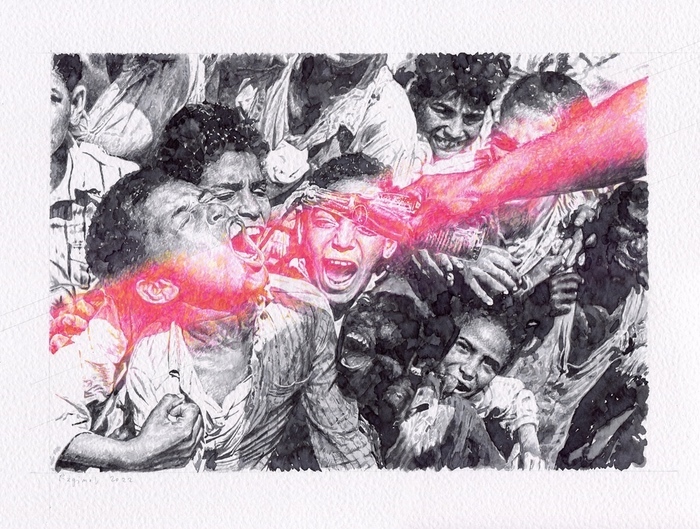

Учитель, двойник, обезьяна

Marina Gisich Projects

Взаимодействие зрителя с искусством может основываться не только на восприятии отдельного произведения, но и на поиске внутренних связей с другими объектами, параллелей между авторами, узнавании прообразов и «двойников», а также отражений собственных состояний в их творчестве. Эти идейные и эстетические переклички формируют многоголосие художественного мира и вместе с тем создают цельный нарратив о его развитии.

Теме корреспонденции между художниками, институциями и аудиторией посвящена выставка в Marina Gisich Projects под кураторством Александра Дашевского. В экспозиции представлены резиденты галереи: Ася Маракулина, Владимир Козин, Григорий Майофис, Виталий Пушницкий, Петр Швецов и другие. Зрителям предлагается обнаружить взаимосвязи между парами, группами и сериями их работ и сформировать собственное выставочное повествование. Эти сходства и контрасты способны проявляться в сюжетах, техниках, идеях и других аспектах. Кроме того, определенные качества произведений могут отсылать к эстетическим традициям прошлого, обозначая культурную преемственность современного искусства, часто наследующего и переосмысляющего художественные модели прошлых эпох.

Выставка «Учитель, двойник, обезьяна» является первой итерацией трехчастного проекта «Река времен не терпит льда», приуроченного к 25-летию галереи, и будет продолжена экспозициями «Это моя дача!» и «Огород vs город».

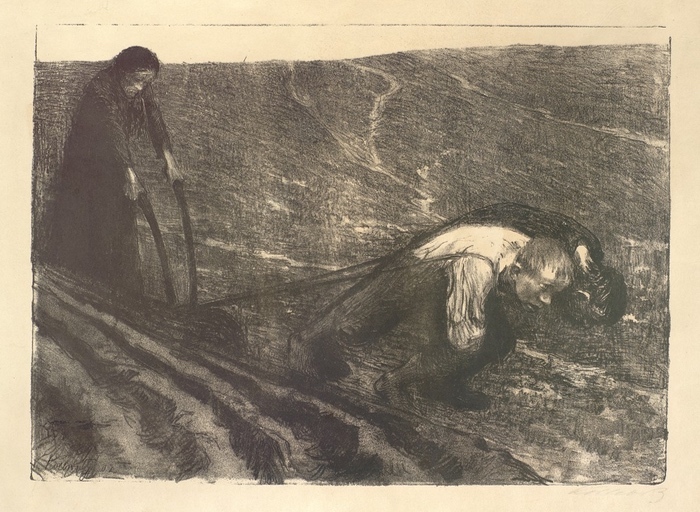

В оттенках черного

Государственный музей истории религии

Талант Кете Кольвиц — одной из крупнейших художниц в Германии первой половины XX века — наиболее полно проявился в графике. В рисунках и офортах ей удавалось сочетать символистский пафос, манеру экспрессионизма и плакатную эстетику агитационных образов. Проявляя чуткость к социальным темам, Кольвиц в то же время стремилась выйти за пределы частных интерпретаций и представить их через призму более фундаментальных переживаний войны, страха, ненависти и смерти. Она активно проявляла себя в институциональном поле, участвуя в крупных выставках и преподавая в Прусской академии искусств, где стала первой женщиной-профессором. Как и у многих немецких художников, ее карьера оборвалась с приходом нацистов к власти: Кольвиц была уволена из университета, а ее выставки официально запрещались. Она скончалась в апреле 1945 года, не дожив до окончания войны.

Проект в Музее истории религии посвящен 80-летию со дня смерти Кете Кольвиц и представляет оригинальные листы и более поздние литографические воспроизведения ее работ. Офорты были куплены музеем в 1932 году при посредничестве ее друга, художника-коммуниста Отто Нагеля, и стали первыми зарубежными произведениями в его фондах. Среди экспонатов присутствуют как ранние композиции — символистские офорты в духе Макса Клингера и литографии из серии «Восстание ткачей» (1897), так и зрелые работы времен Веймарской республики, воплощающие интерес Кольвиц к языку визуальной агитации и остросоциальным темам — бедности, революции и положению женщин в этом контексте. Произведения дополняются интерпретацией образов Кольвиц в массовой печати — советскими и немецкими открытками с репродукциями ее графики.

Петербург. Лето 1703 года

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Строительство Санкт-Петербурга, будущей столицы Российской империи, стало главным проектом Петра I. Город явился символом стремления царя к торговым и политическим контактам с Европой, интереса к морскому делу и реформаторских амбиций. Начался же этот масштабный архитектурный и урбанистический процесс с военной необходимости: в 1703 году, на раннем этапе Северной войны, в устье Невы были возведены первые бастионы крепости, впоследствии получившей название Петропавловской. Ее появление позволило усилить контроль над приграничными регионами и проводить успешные морские кампании, спустя двадцать лет обеспечившие России победу над Швецией.

Долгое время ученые полагали, что деревянно-земляные стены первой крепости, в кратчайшие сроки сооруженные летом 1703 года, уничтожены. Однако современные раскопки на территории Меншикова бастиона позволили обнаружить следы этих укреплений, их внутренних пространств и артефакты, многие из которых относятся ко времени строительства.

Материальные свидетельства основания Северной столицы можно увидеть на выставке в Музее истории Санкт-Петербурга. Экспозиция представляет археологические находки из Петропавловской крепости, Орешка и Ивангорода, вооружение и предметы быта XVII–XVIII столетий, а также этнографические реконструкции объектов культуры и костюмов народов, населявших северо-западные границы петровской России.