Константин Акинша: «Что полиция может сделать с двумя тысячами вещей? Она же не институт искусствознания!»

Тема подделок в собраниях музеев перестает быть табу. Только за последние пять лет несколько известных музеев (и среди них Музей-заповедник «Ростовский кремль») не только публично объявили, что выявили в коллекциях фальшивки, но даже представили их публике. Последняя такая выставка открылась в начале осени 2020 года в Музее Людвига в Кельне, а в начале ноября исследователи русского авангарда, специалисты по технико-технологической экспертизе и даже криминалисты собрались на инициированный музеем симпозиум. Шеф-редактор «Артгида» Мария Кравцова обсудила с историком искусства и специалистом по провенансу Константином Акиншей результаты симпозиума и поговорила о том, как нам обустроить русский авангард.

Константин Акинша

Константин Акинша

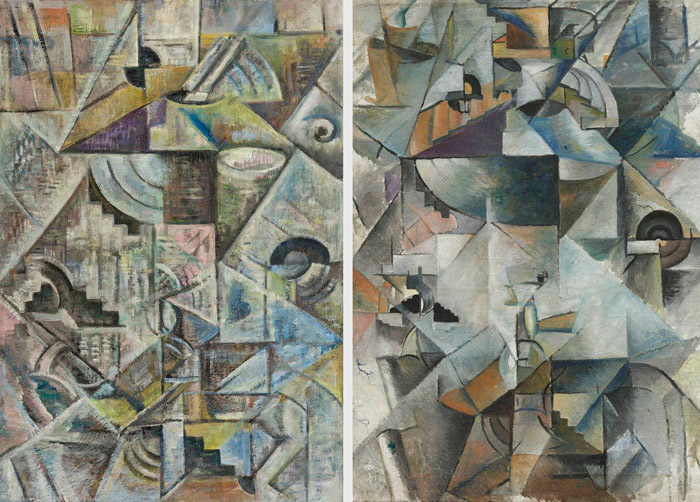

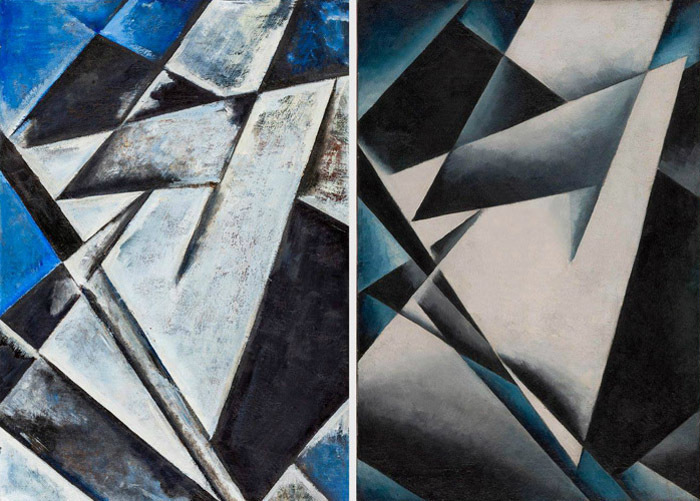

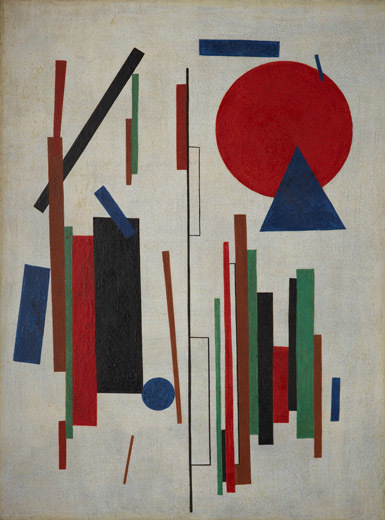

Мария Кравцова: В начале сентября в кельнском Музее Людвига открылась выставка «Русский авангард: оригинал и подделка. Вопросы, исследования, объяснения». Она стала промежуточным итогом научного исследования коллекции русского авангарда, которую музей получил в 2011 году по завещанию Петера и Ирены Людвиг и которая оказалась не так безупречна, как хотелось бы. Собственно, музей представил результаты исследования в виде выставки, а в начале ноября провел онлайн-симпозиум «Русский авангард: оригинал и подделка», который мне представляется значимым событием в деле изучения русского авангарда и различных технологий его фальсификаций, а также его бытования в музейных собраниях и на рынке.

Константин Акинша: Действительно, выставка в Музее Людвига стала сенсационным событием и вызвала довольно бурную реакцию. О ней кто только уже ни написал, включая журнал Smithsonian. Я писал статью в каталог выставки, а чуть позже музей пригласил наш фонд Russian Avant-Garde Research Project к участию в подготовке симпозиума. Значение этого события заключается прежде всего в том, что «Людвиг» разбил лед, который и так уже крошился. В собраниях многих музеев — и в Европе, и в США, и даже в далекой Австралии — присутствуют сомнительные произведения русского авангарда. Обнаружения подделок в музейных коллекциях начались не сегодня, но большинство музеев, которых они коснулись, скромно решили об этом не рассказывать, хотя все случаи, естественно, известны специалистам. В качестве примера можно привести ситуацию с подделками из коллекции, подаренной в 2007 году Гербертом Батлинером венской Альбертине. Сомнительные вещи долго висели в экспозиции, а потом незаметно исчезли из нее. В Новой национальной галерее в Берлине есть сомнительный рельеф Татлина. Вспомним также историю с Малевичем (который оказался не Малевичем), переданным в Дюссельдорф из музея Вильгельма Хака.

То есть много где есть сомнительные вещи и давно назрела необходимость не только публично говорить об этом, но и переходить к активным действиям. Собственно, в ходе симпозиума Вильям Ян Рендерс из Музея ван Аббе объявил, что ван Аббе совместно с Музеем Стеделейк собирают рабочую группу, которая будет заниматься чисткой «авгиевых конюшен» в Голландии. Там, может быть, не так много подобных вещей, но они есть — например, сомнительный рельеф, приписанный УНОВИСу, в Музее Крёллер-Мюллер. К тому же я очень рад, что симпозиум вызвал институциональный интерес. Выступали не только искусствоведы, но и…

Мария Кравцова: …криминалисты!

Константин Акинша: Криминалисты в штатском, я бы сказал! Выступали кураторы, сотрудники лабораторий, и вообще было видно, насколько тема заинтересовала международное музейное сообщество. И многие из выступающих были довольно откровенны. Например, куратор MoMA Роксана Маркочи рассказала (правда, без демонстрации картинок) историю про полуподдельного (или на 70% поддельного) Клуциса из их коллекции. Модель, приписанную художнику, исследовали и выяснили, что, действительно, в этой работе, возможно, и есть след Клуциса, буквально два элемента, но все остальное — это плод чьей-то поздней фантазии. Естественно, пора этим всем заниматься и все это институализировать и выводить на какой-то более серьезный уровень.

Примерно с 1960-х годов мы живем в мире легенд об авангарде. Продавцы рассказывали галеристам и коллекционерам сказки — мол, посмотрите какой «Малевич», еле-еле спасли его от большевиков, а сказать, откуда он — не можем, потому что те, кто помогает спасать наследие авангарда, находятся в смертельной опасности, и огласка им повредит. Другой пример мифа — «коллекция» Курта Бенедикта, которая зиждилась на прекрасной легенде о вещах, переживших всю войну в ящиках и найденных в Восточном Берлине. И сейчас мы продолжаем находиться в том же поле легенд, хотя в конце 1990-х все большее внимание уделяется научному изучению провенанса. Причем сегодня сложилась забавная ситуация: чем меньше интерес к русскому авангарду, тем больше его подделок появляется на рынке. Естественно, на рынке специфическом: сегодня ни Sotheby’s, ни Christie’s даже не прикоснутся ни к чему сомнительному. Но на вторичном рынке ходят сотни совершенно безумных вещей, что и сделало возможным скандал в музее Гента, где была выставлена абсолютно нелепая коллекция Топоровского, которую первыми заметили даже не искусствоведы, а российский художник Павел Отдельнов.

Вот ситуация, в которой мы сегодня находимся. А научной базы до сих пор очень мало. Например, на конференции выступали кураторы Третьяковской галереи, которые рассказывали про выставку, посвященную Музею живописной культуры. Мы до сих пор толком не знаем, что было в МЖК, как это было распределено, что из этого осталось, что из этого пропало. И именно поэтому на рынке до сих пор появляются блистательные сертификаты к «работам», которые якобы когда-то входили в собрание МЖК и «проданы Тамбовским музеем». При том что самой идеи и понятия диаксации в Советском Союзе не существовало. То есть, с одной стороны, подобные сертификаты, если мы говорим о подделках и поддельных провенансах, — это очень грубая работа, с другой — довольно трудно доказать это в суде.

Мария Кравцова: Почему трудно? Большинство докладчиков с беспристрастностью патологоанатомов препарировали фальшивки и были очень убедительны. В частности, вы сами в своем докладе сравнивали реальные штампы Комитета по делам искусств при Совете министров СССР с подделками под них.

Константин Акинша: Действительно, существует масса убедительных доказательных методов, но все это часто не работает в судебной практике. Эталонный пример — процесс над галереей SMZ в Висбадене. В середине 2010-х в Германии был задержан израильский арт-дилер Ицхак Заруг по обвинению в продаже 18 подделок, и арестовано практически две тысячи произведений искусства из его коллекции — от Малевича до Кустодиева, от Кандинского и Шагала до Петрова-Водкина. Я ездил в Висбаден смотреть эти вещи, и в какой-то момент немецкий полицейский, который занимался этим делом, сказал мне: «Раньше я вообще ничего не знал о русском искусстве, а сейчас — меня ночью разбуди, и я расскажу, где Малевич, а где Кандинский». Это похвально, но что полиция может сделать с двумя тысячами вещей? Она же не институт искусствознания! Серьезный анализ стоит, грубо говоря, €5–7 тыс. Умножьте это на две тысячи работ. Полиция задействовала все свои ресурсы, включая собственных химиков-криминалистов, которые обычно заняты проверками пятен крови на месте преступления… Они действительно очень-очень старались, но сделали одну, на самом деле фатальную для этого дела, ошибку. Вместо того чтобы для постройки доказательной базы в суде выбрать в качестве примеров работы Кустодиева или Петрова-Водкина, по творчеству которых есть понятные эксперты и с которыми было бы легче разобраться, они выбрали Малевича. И в качестве эксперта пригласили в суд Андрея Накова, который, естественно, понимает в Малевиче. Сторона защиты тут же обратилась к английскому искусствоведу Патриции Рейлинг, и суд превратился во вторую часть бракоразводного процесса Рейлинг и Накова (Наков и Рейлинг состояли в браке с 1971 по 1978 год. — Артгид). Заседатели сидели, смотрели на кубики и квадратики и три года слушали, как Рейлинг говорила, что это Малевич, а Наков — что это не Малевич.

Конечно, это сложно. Химический анализ в таких случаях упрощает дело, и в тот раз в Германии сумели доказать, что три или четыре вещи действительно поддельные, но не более. Суд кончился, участников процесса приговорили к тюремным срокам (которые они отсидели во время следствия и суда), штрафу в миллион евро и вернули им остальные вещи. Согласно решению суда, при последующей продаже этих работ в Германии продавец обязан предупреждать потенциального покупателя о том, что вещи изымались полицией в связи с криминальным делом, а поэтому, возможно, сомнительны. Но эти правила не распространяются за границы государства. Поэтому работы тут же вывезли из Германии и начали продавать в Англии. Это лишь один из недавних примеров. Единственная возможность бороться с подобными ситуациями — серьезная исследовательская работа, публичные базы по провенансу и надежда на развитие технико-технологических методов экспертизы.

Мария Кравцова: Музей Людвига в Кельне стал не первой институцией, которая провела исследование коллекции и публично признала наличие в ней подделок. Два года назад точно так же поступил Музей-заповедник «Ростовский кремль», который представил на выставке «Хвост кометы» оригиналы и подделки авангарда из своего собрания. Насколько на Западе известен опыт Ростова?

Константин Акинша: Опыт известен очень широко. Абсолютно все знают про Ростовский кремль. Более того, во время симпозиума Ник Ильин несколько раз задал в чате вопрос о ростовском музее. Он считает, что на него не ответили, хотя лично я переадресовал его куратору MoMA, но, как я и предполагал, она ответила, что не имеет права комментировать эту ситуацию (после проведенной в 2017 году музеем «Ростовский кремль» экспертизы выяснилось, что хранящиеся в собрании музея с 1922 года картины «Самовар» Малевича и «Беспредметная композиция» Поповой созданы во второй половине XX века и, вероятнее всего, подлинники были подменены подделками в начале 1970-х. Подлинник «Самовара» в настоящее время находится в MoMA в Нью-Йорке, «Беспредметная композиция» — в Музее современного искусства в Салониках. Подробнее об этом здесь. — Артгид).

Вопрос здесь в принципе в другом: чем, собственно говоря, занимается Российская Федерация и почему господин Ильин задает нам эти вопросы? Я не юрист, но позволю себе короткий юридический комментарий. В ту минуту, как музей в Ростове обнаружил, что в его коллекции находится подделка работы Малевича «Самовар», а оригинал предположительно находится в собрании МоМА, и передал эти сведения своему учредителю, то есть Министерству культуры Российской Федерации, министерство должно было нанять в Нью-Йорке серьезного адвоката, который инициировал бы переговоры с нью-йоркским Музеем современного искусства. По законодательству города Нью-Йорка любая украденная собственность (даже если у вашей бабушки когда-то стащили обручальное кольцо и через сто лет оно вдруг появилось на рынке, а вы можете доказать, что оно принадлежало вашей семье) может быть востребована, и срок действия иска отсчитывается с момента открытия (moment of discovery) факта, послужившего поводом для такого требования. Предположим, адвокатам в Нью-Йорке удалось бы доказать, что moment of discovery является проведение химических анализов коллекции музея и обнаружение того, что это подделка, а не статьи, которые писали Светлана Джафарова или я в 1990-е годы. А это удалось бы доказать, и тогда начался бы отсчет срока предъявления иска. Этот срок не очень большой — год или два, но он может быть продлен прокурором до трех лет, если приводятся убедительные аргументы. Но этим же никто не занимался! Вместо этого написали очень много статей, что сделало юридические переговоры не совсем возможными. Денег на юристов, я так понимаю, у Министерства культуры Российской Федерации нет. Вот и всё. «Самовар» будет окончательно и бесповоротно признан собственностью MoMA, и никаких легальных возможностей востребовать его оттуда и вернуть прежнему владельцу не останется.

Мария Кравцова: Насколько я понимаю, музей «Ростовский кремль» через Министерство культуры не только проинформировал институции, в собрания которых сегодня входят предположительно похищенные из его коллекции работы (а это не только MoMA в Нью-Йорке, но и Музей современного искусства в Салониках), но предложил провести совместное исследование спорных работ.

Константин Акинша: Ну представьте себе, что вы являетесь юрисконсультом музея в Салониках, а я юрисконсультом MoMA. Что мы скажем нашим директорам? Ни в коем случае не идти на переговоры, ничего не делать. А если что-то делать, то исключительно под гарантии, что никакие claims (англ. «претензии») никогда не поступят. Музеи никогда на это не пойдут. Есть юридические реальности музейного дела, а есть такие вот прецеденты. И Министерство культуры Российской Федерации должно знать, как грамотно вести себя в ситуациях, когда нужна огласка, и в ситуациях, когда нужно действовать без нее, но опираясь на правильную адвокатскую поддержку. Есть страны вроде Турции, которые не относятся к сверхбогатым, но очень серьезно относятся к своему незаконно вывезенному культурному наследию и бесконечно в Нью-Йорке выигрывают дела против крупных музеев вроде Метрополитен.

Мария Кравцова: Давайте поговорим о письме Ника Ильина, которое было разослано сразу же после окончания конференции и в котором он настаивает на кристальной репутации Galerie Gmurzynska. Как следует из письма, за 55 лет своего существования галерея внесла большой вклад в исследование и продвижение на Западе русского авангарда, и именно в ней было приобретено 400 из 600 произведений русского авангарда, которые сегодня входят в собрание Музея Людвига в Кельне. И, собственно, именно с этой коллекцией авангарда работали исследователи, именно на ее основе была сделана выставка, и от этого исследования изначально отталкивался симпозиум.

Константин Акинша: У этого письма есть предисловие (текст в распоряжении редакции. — Артгид), в котором господин Ильин обвиняет организаторов выставки в Кельне ни много ни мало в русофобии. На что я могу сказать следующее: в 2010 году в Лондоне проходила выставка Close Examination: Fakes, Mistakes and Discoveries («При близком рассмотрении: фальшивки, ошибки и открытия»), на которой Национальная галерея выступила с сеансом саморазоблачения, выставив подделки старых мастеров, в основном фальсификации работ нидерландской и итальянской школ из своего собрания. И тогда это страшное проявление нидерландофобии и итальянофобии никаких протестов не вызвало. Также в предисловии к письму Ник Ильин пишет, что Музей Людвига в Кельне отказался сотрудничать с Galerie Gmurzynska, но это некоторая неточность. Перед открытием выставки галерея потребовала у музея предоставить ей все материалы исследований, но отказалась в ответ предоставить исследователям какую-либо информацию о провенансе спорных работ. Отказалась она и от участия в конференции, на которую ее приглашали. Галерея подала в суд на Музей Людвига в Кельне, требуя публикации материалов до открытия выставки, и выиграла его. Музей обжаловал решение Кельнского суда и выиграл процесс в Верховном земельном суде в Мюнхене. При этом ни один из выступавших на конференции специалистов не обвинял галерею в том, что она когда-либо сознательно продавала подделки. Можно предположить, что дилеры галереи, как и многие другие дилеры этого периода (применительно к выявленным в Музее Людвига подделкам речь идет преимущественно о 1980-х годах. — Артгид), стали жертвой поставщиков фальшивок. Они сами не всегда могли понять, что и у кого они покупают. То есть, повторюсь, галерею никто ни в чем, собственно говоря, не обвинял. Но подобные письма вызывают раздражение по одной простой причине. Естественно, Gmurzynska действительно сыграла огромную роль в популяризации русского авангарда, особенно в Германии. В Америке это была галерея Hutton, владельцами которой были Леонард и Ингрид Хаттон, в Великобритании — Annely Juda Fine Art. Все из вышеперечисленных дилеров допускали ошибки, а у некоторых из них была смелость в этом признаться. В частности, Ингрид Хаттон в свое время написала статью об этом (статью The Leonard Hutton Galleries’ Involvement with Russian Avant-Garde Art можно найти здесь. — Артгид).

Но, рассылая подобные письма, Ник Ильин вызывает к жизни другие темные тени и, в частности, подспудно напоминает нам о драме Николая Харджиева. Нам хорошо знакома истории вывоза за рубеж коллекции и архива Харджиева, которую очень сложно выкинуть из биографии Кристины Гмуржинской. Еще более сюрреалистический оттенок происходящему придает то, что прямо сейчас в Москве человек по имени Дмитрий Якобсон пытается разместить в СМИ положительную статью о Гмуржинской и ее галерее. Этот человек является полным тезкой Дмитрия Якобсона, которого в 1994 году задержали в аэропорту Шереметьево с чемоданом, набитым харджиевским архивом и контрактами Харджиева с Кристиной Гмуржинской. Собственно, благодаря этому задержанию история вывоза архива Харджиева и получила огласку. Если это совпадение, то совпадение удивительное. О деле Харджиева не все еще рассказано, и скорее всего, такие шаги приведут к тому, что о нем снова начнут писать. Тем более что в своем письме Ильин с гордостью рассказывает о выставке Малевича в Музее Гуггенхайма (2003), которая напрямую была связана с харджиевскими вещами и делалась для того, чтобы их показать и продать в США. Но это мое личное мнение.

Мария Кравцова: Я не знаю, как в других странах, но проблемой России всегда была короткая память. При этом я прекрасно помню посвященные делу Харджиева и роли в нем галереи Гмуржинской публикации, которые появлялись в российской прессе в нулевые годы. Я знакома с этим контекстом, но, боюсь, для других моих коллег имя Гмуржинской либо вообще ничего не говорит, либо ассоциируется исключительно с ярмаркой Art Basel, на которой галерея является постоянным экспонентом.

Константин Акинша: Имя ничего не говорит, поскольку Кристина Гмуржинска после описанных событий не пересекала границу Российской Федерации, а открытое в 1994 году уголовное дело по факту попытки контрабанды из России части литературного архива Харджиева ни к чему не привело и давно закрыто. Но вопрос заключается в другом. Насколько можно заниматься экспертной оценкой, искусствоведческим анализом и всем остальным, не попадая в юридический конфликт с продавцами этого искусства или его владельцами?

Мария Кравцова: При этом искусствоведы беззащитны, потому что по сравнению с представителями рынка или коллекционерами чаще всего экономически несостоятельны. К тому же сейчас во всем мире мы наблюдаем кризис экспертности, и наша сфера не исключение.

Константин Акинша: Да, защиты у искусствоведов нет, причем степень этой беззащитности находится в прямой зависимости от законодательства в разных странах. Я с глубоким почтением отношусь к британскому законодательству, в соответствии с которым мнение эксперта не может толковаться как преступление против чьей-то собственности или репутации. В Америке, напротив, эксперта, который выносит отрицательную оценку, можно судить по всем статьям, потому что он наносит ущерб бизнес-репутации, и так далее, и тому подобное. Что касается экспертизы — мы действительно в очень тяжелой ситуации. У русского авангарда и его деятелей в самом деле очень сложная судьба: защищенных художников фактически нет, каталогов-резоне тоже, если есть, то они вызывают вопросы. Единственными «спасенными» авторами являются разве что Кандинский, судьбой наследия которого занимался уже несуществующий фонд Кандинского, и Шагал, наследие которого до сих пор охраняет его фонд. К тому же мы еще не преодолели тяжелое наследие 1990-х годов, когда российские музеи и российские искусствоведы выдавали сертификаты на работы, и эти сертификаты продолжают ходить по рынку, хотя сегодня у нормального дилера или аукциона они скорее вызывают сомнение. Мне кажется, что именно сейчас настало время начать заполнять связанные с русским авангардом пробелы, но делать это серьезно и спокойно. И выставка Третьяковской галереи про Музей живописной культуры была первым достойным шагом в этом направлении. Да и музеи на Западе дозрели до того, чтобы пересмотреть свои коллекции и разобраться с сомнительными вещами.

Мария Кравцова: По сути, мы сейчас говорим о необходимости консолидации знания и создания платформы, на которой это знание будет публично репрезентативно. И такой платформы у нас пока нет. У нас есть некоторое количество вышедших за последнее десятилетие исследований технико-технологических особенностей произведений русского авангарда, вроде книги «Анатомия русского авангарда. Взгляд из лаборатории», которую три года назад выпустили сотрудники ГОСНИИР, но общедоступного ресурса нет. Кстати, насколько известна международным специалистам «Анатомия…»? Она, по-моему, не переводилась на английский.

Константин Акинша: Она не переводилась, но широко известна и лежит на рабочих столах у всех людей, которые серьезно занимаются этим вопросом. Но с русским авангардом связаны две проблемы. Первая — это технологическая проблема. Например, незадолго до выставки наш фонд финансировал в Музее Людвига довольно серьезное и дорогое исследование коллекции Ларионова и Гончаровой, в котором принимали участие британские и немецкие реставраторы, и мы столкнулись с тем, что в Германии нет необходимого оборудования. Поэтому кое-что нам пришлось везти из Англии. Могу сказать, что подделок в результате мы не обнаружили, но уточнили ряд датировок и нашли переписанные вещи. То есть технологический опыт нужно суммировать, и конференция в Кельне в этом очень помогла — специалисты из разных стран познакомились и, бесспорно, в будущем будут сотрудничать. Более того, Кельн уже сотрудничает с российскими реставраторами.

Но есть и более серьезный вопрос: у нас полностью провисает документальная база. Когда на волне скандалов, связанных с правом собственности, началось исследование провенансов произведений, утраченных владельцами в период Холокоста и во время Второй мировой войны, в США собралась группа экспертов, и мы решили, что попытаемся сделать учебник о том, как изучать провенанс. Хотя в тот момент (книга вышла в 2001 году. — Артгид) это казалось совершенно маниловской идеей, мы — я и мои коллеги, Нэнси Яйди из вашингтонской Национальной галереи и Эми Уолш из LACMA — такой учебник сделали, и он до сих пор применяется, хотя частично уже устарел. И мне кажется, что нечто подобное, но не в форме книжки, а в виде интернет-платформы, необходимо делать сейчас. Начиная со списка архивов, как российских, так и западных, и заканчивая базами этикеток и инвентарных номеров. То есть объем материалов, которые необходимо собрать в такую базу, очень большой…

Мария Кравцова: И создать ее можно только путем консолидации институций…

Константин Акинша: Конференция показала, что она необходима. Я не вижу никаких проблем для сотрудничества западных и российских институций, которое и так уже потихоньку выстраивается, и надеюсь, что выставка и конференция в Кельне дадут толчок для серьезного проектирования в этой области. В России эти процессы зависят не только от Минкультуры, но, прежде всего, от директоров и сотрудников музеев. Среди них есть энтузиасты, вроде того же Сазонова.

Мария Кравцова: Для многих музеев признаться в том, что, возможно, в их коллекциях есть подделки, будет психологически сложно.

Константин Акинша: Я не верю, что в российских музеях много подделок русского авангарда. Ситуация Ростова на моей памяти повторялась разве что в Русском музее, где подменили Филонова (в 1978–1979 годах из ГРМ были похищены около двух десятков рисунков Павла Филонова и заменены копиями. Часть рисунков контрабандой была вывезена во Францию и оказалась в коллекции Центра Помпиду. Они были возвращены Русскому музею в 2000 году. Сама кража осталась нераскрытой. — Артгид). Но это все-таки отдельные случаи, скорее исключения. Проблема — это выставки, которые становятся классическими «прачечными» для фальсификаторов. Выставляется работа, печатается в каталоге, а зачастую и на обложке, потом она попадает в искусствоведческие монографии. Я не хочу тыкать пальцем и называть институции, но на протяжении всех девяностых и нулевых по регионам колесили «коллекционеры», которые предлагали музеям выставить работы из их «собраний» вместе с музейными вещами. Причем сомнительные вещи появлялись не только на выставках в провинциальных музеях.

Мария Кравцова: Несколько лет назад мне на глаза попалась рецензия на выставку десятилетней давности в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, которую «дополнил» работами из своего собрания, и в частности «уникальной кубофутуристической работой Казимира Малевича “Косарь” 1912 года, из первого крестьянского цикла художника» неизвестный мне коллекционер из Израиля Эдик Натанов. Я попыталась выяснить, кто это такой, и нашла еще ряд рецензий в региональной прессе от Ярославля до Перми, в которых рассказывалось про «неизвестный авангард» из собрания Натанова, который он выставлял в уважаемых музеях. Я с тех пор мечтаю обсудить ситуацию с тем же Екатеринбургским музеем.

Константин Акинша: История Натанова завершилась попыткой продажи в Италии поддельного Кандинского, которого конфисковали карабинеры. Именно поэтому я говорю о выработке стандартов подхода к организациям выставок авангарда, куда входили бы проверка провенанса, консультации с коллегами из других музеев и так далее. К вам приходит такой господин N с произведениями, которые якобы были проданы узбекским музеем. Поднимите трубку, позвоните в министерство культуры Узбекистана и задайте вопрос.

Мария Кравцова: Вы знаете проект Alerte Héritage? Он посвящен культурному наследию Центральной Азии, где один из сюжетов — отстранение от работы директоров музеев после проверки в фондах, во время которых якобы вскрываются факты исчезновения произведений. И, насколько я понимаю, профессиональная среда придерживается мнения, что подобные проверки производятся скорее с целью давления на сотрудников музеев.

Константин Акинша: Это интересный вопрос. Когда на рынке появляются произведения русского авангарда якобы из узбекских, казахских, киргизских и украинских музеев, это может означать только одно: вещь украдена и надо звонить в полицию, потому что, повторю еще раз, процедуры диаксации в советских музеях не было и сейчас в постсоветских нет.

Мария Кравцова: По сути, в ходе беседы мы обнаружили две ветви проблемы авангарда. Проблема Западной Европы и США — это обилие подделок на рынке и, возможно, критическое количество недостоверных вещей в коллекциях. В российских музеях почти нет выявленных подделок, но еще в недавнем прошлом музеи могли становиться площадкой для легитимизации подозрительных коллекций и отдельных вещей. Вообще было бы интересно собрать российских специалистов и обсудить с ними все, что связано с презентацией авангарда в два первых послесоветских десятилетия.

Константин Акинша: Есть дилеры и «дилеры», точно так же как есть коллекционеры и «коллекционеры». Но вот в вашем музее появляется коллекционер авангарда «Хлестаков», о котором вы раньше ничего не слышали, предлагает сделать большую выставку, у сотрудников загораются глаза. Но если вам предложат вдруг выставить неизвестную работу Да Винчи, разве вы не задумаетесь, откуда она взялась? Опять же, если описанная мной выше система институциональной верификации будет работать, то проблем этих будет значительно меньше.

Возвращаясь к тяжелой судьбе русского авангарда. В советское время авангард гнобили и прятали, в девяностые, когда он вдруг в одночасье стал желанным товаром, каждый трудящийся узнал, что он очень дорого стоит, что привело к взрыву подделок. Но сегодня (это мое ощущение) интерес к нему остывает. Это уже не запретный плод, а часть официальной политики РФ. Самовар, водка, Малевич, Калашников — это набор из бренд-бука современной России. За последние десятилетия выставки авангарда прошли во всех уголках мира, стали рутиной, поэтому он уже не вызывает такого истерического интереса. Это происходит не только с авангардом — у нас на глазах остывает интерес к модернизму вообще. Его перегрели. Он уже не отвечает современным требованиям. И для научной работы это идеальная ситуация. Ваше предложение по изучению презентацию авангарда, бесспорно, надо реализовать… Это интересно со многих точек зрения. С культурологической: какова была роль этих выставок, всех этих «великих утопий» и т. д.? И в практическом плане: как произошло, что нам на голову свалился весь этот посвященный авангарду вал событий, как был разогрет рынок и каким предложением был подкреплен спрос? Каково было участие в этих событиях российских музеев и российских искусствоведов? Но именно это может быть чревато неприятными открытиями, например, обнаружением сертификатов фальшивок за подписью известных историков искусства.