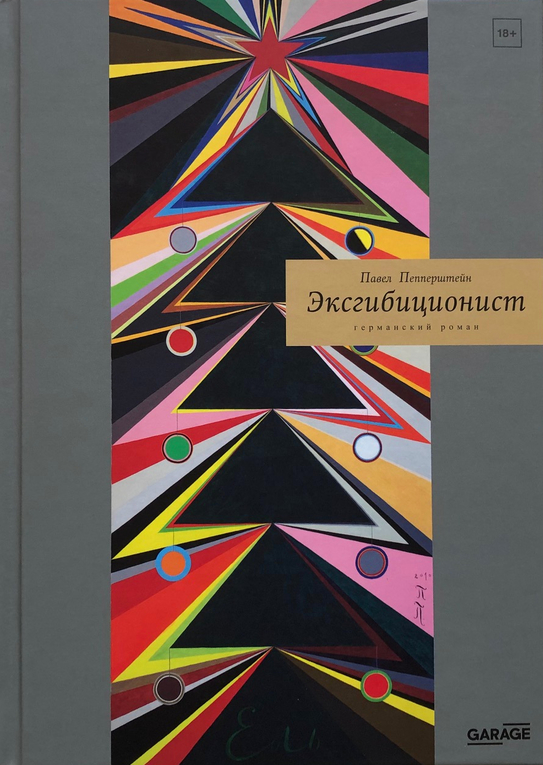

Павел Пепперштейн. Эксгибиционист: германский роман

В издательстве Музея современного искусства «Гараж» вышли мемуары Павла Пепперштейна, в которых воспоминания о детстве и взрослении пересекаются с размышлениями об искусстве и фантасмагорическим бредом. Дополняют книгу фотографии из личного архива художника. Сам автор уверяет, что «все, что описано в этой книге, является следствием неконтролируемой деятельности сознания». С любезного разрешения издателя публикуем фрагмент главы «Катастрофическое лето».

Павел Пепперштейн. Антенна для общения с умершими. 2006. Бумага, акварель, тушь. Фрагмент. © Павел Пепперштейн. Источник: https://iskusstvo-info.ru/

Павел Пепперштейн. Антенна для общения с умершими. 2006. Бумага, акварель, тушь. Фрагмент. © Павел Пепперштейн. Источник: https://iskusstvo-info.ru/

Я уехал из Москвы вскоре после Нового года, вернулся в мае. Я почти не узнал свой город. Пока я исследовал новые (или, скорее, сверхстарые) миры, мой собственный советский мир гигантскими шагами шел к своему исчезновению. Словно Широкошагающий Ребенок, охваченный стремительной жаждой самоистребления

Я уехал из вальяжной позднесоветской Москвы — расслабленной, изнеженной, барской, беспечно уверенной в себе. А вернулся в мир, который словно бы отбросило на несколько десятилетий назад. Было ощущение, что накануне закончилась Великая Отечественная война. Реальность состарилась, осунулась, подурнела. Тревога и надлом разливались в воздухе. Откуда-то взялись совершенно иные люди на улицах, которых не видно было раньше. Множество персонажей послевоенного покроя вылезли, как из-под земли: контуженные, осатанелые, окаянные, юродивые, урлопаны, бомжи… Многие из них вели себя так, словно рухнул какой-то всеобщий контролирующий аспект реальности и можно стало все. Калеки взахлеб играли на гармонях и инфернальными голосами пели те самые песни, что мы только что необдуманно орали в итальянских ресторанах. Регулярное население морозилось в пучинах предельного отчаяния. Легко можно было заполучить перышко под ребрышко, если кому-то не приглянулось твое личико. Самое страшное, что нигде не видно было ни одного мента. Они все попрятались куда-то или же сбросили с себя униформы в ожидании того мига, когда по щелчку, по свисту начнется тотальный зоновский беспредел.

То были времена табачного кризиса. Курево вдруг повсеместно исчезло. Озверевшие мужики толпились возле бесплодных табачных киосков. Говорили, что чувачье так сатанело, что они запирали в киосках ни в чем не повинных продавщиц и сжигали эти ларьки вместе с продавщицами. Бабки стояли на улицах и торговали окурками из литровых банок. Это был ходкий товар.

Короче, с первого взгляда становилось ясно, что Горбачев допрыгался, допизделся, додрыгался со своей дебильной перестройкой. Европа ликовала, освобождаясь от нашего гнета, а нам взамен наступал чугунный аммонит.

Все это выглядело настолько безутешно, что я решил взять Элли и немедленно уехать с ней в Крым, думая, что на блаженном полуострове мы спрячемся от катастрофических вибраций. Наивная мысль. Блаженный полуостров был частью гибнущего мира, следовательно, катастрофические вибрации присутствовали там в столь же интенсивном состоянии.

Мы приехали в Коктебель, поселились снова у тети Маши, на задворках Литфонда. Прогулялись. Майский Коктебель был пуст. Отдыхающие не приехали. В первый же вечер мы пошли на набережную в видеосалон, который действовал в литфондовской столовой. Еще длилась эпоха видеосалонов.

Фильм нам не понравился, и мы ушли, не дождавшись конца сеанса. Оказалось, так не следовало делать. У входа в писательский парк в тени цветущего дерева расположилась крупная группа людей — человек тридцать. В основном подростки, но в центре группы гнездилось несколько субъектов постарше — заводилы. Увидев нас, все они, как по команде, достали ножи.

— Ты вали отсюда, — сказали они девушке. — А ты иди к нам: будем тебя убивать. (Это адресовалось мне.)

Сказано было деловито, решительно, без эмоций. Я было двинулся, как загипнотизированная овца, навстречу своей гибели, но Элли резко дернула меня за руку, и мы побежали. Они гнались за нами, выкрикивая: «Не уйдешь, достанем!» Ноги у нас были длинные, к тому же я знал местность, как свои пальцы — каждую щель, каждую дырку в заборе. Мы нырнули в одну из таких щелей и побежали, таясь, укромными тропами писательского парка. Они рассыпались по парку, перекликались, искали нас. Это была настоящая облава.

Мы благополучно добежали до нашего домика и уснули, думая, что опасность миновала. Но она не миновала. Утром постучалась хмурая тетя Маша и сказала, что они уже приходили, спрашивали, нет ли у нее таких людей. Описывали нашу внешность. То, что утром они продолжили свою охоту на нас, — это поразило меня.

Раньше вечерами и ночами тоже происходило всякое, но утром все забывалось. Теперь времена изменились, ненависть стала последовательной и беспричинной, она более не была спонтанной вспышкой: она сделалась программой. Они ходили по поселку, расспрашивали хозяек, описывали, как мы выглядим. Это уже были масштабные мероприятия. Им для каких-то целей нужна была жертва из приезжих, желательно из москвичей, желательно из той социальной прослойки, которая тогда называлась «неформальной молодежью» или просто «неформалами». Я своей внешностью, одеждой, манерами и возрастом вполне подходил на эту роль. Конкурентов же у меня не было — поселок был пуст, отдыхающие не приехали. Поэтому они, что называется, «прикололись».

Тетя Маша сухо сказала, что лучше бы нам уехать. «Шантрапа, конечно, но от греха подальше…» Ей было нелегко это сказать. Она шла против своих интересов: ей было выгодно сдавать нам жилье.

Мы уехали. Сначала на Биостанцию, что на другой стороне Кара-Дага. Крымское море было как всегда нежным и восхитительным, солнечные лучи ласкали мое лицо так же, как в детстве, и согретые травы остро благоухали: жабы, чайки и цикады аккуратно вносили свою лепту в святую алеаторику весеннего Крыма, но человеческий мир угрожающе изменился, и от него нельзя было отрешиться простым мысленным усилием. Я чувствовал угрозу, повисшую в ароматном и соленом воздухе. Я ощущал горестную невозможность глубокого растворения в окружающем меня возлюбленном пространстве, в котором еще год назад я растворялся свободно и восторженно. Теперь я смотрел на все это как бы сквозь стеклянные двери.

Лишь один раз эти стеклянные двери приоткрылись — когда я ссал за старым зданием Биостанции (это здание дало имя поселку). Сверкающая струйка мочи уходила в иссохшую землю, за моим затылком шелестело и ворчало море, билась о разбитую стену какая-то ржавая проволока, которую невзлюбил ветер, чайки кричали с высоты что-то о книгах и глобусах, где-то неподалеку блестящие дельфины скрипели в зеленых водах бассейна… Стало хорошо, похуистично. Но ненадолго. Скоро снова дернулись, толкнулись и застучали в моем сознании вагончики страха.

Мы уехали в Москву. И, видимо, правильно сделали — в тот год в летние месяцы на югах было убито энное количество москвичей, еще большее количество — жестоко избито. Это была судорога окраин, решившихся отомстить центру за блядскую перестройку, разрушившую упорядоченный советский мир. Между прочим, это была также последняя волна совершенно бескорыстного, некоммерческого насилия. Не пройдет и двух лет, как насилие будет коммерциализовано, и людям станет казаться странным убивать или калечить бесплатно — эти дела сделаются профессиональной заботой одной из социальных каст, то есть обширного и разнообразно организованного криминального мира (так называемые братки). И объектом этого насилия станут главным образом коммерсанты, орудующие в структурах становящегося капитализма.

Но тогда, в 90-м году, объектом насилия становились московские «неформалы»: наивная молодежь окраин желала наказать молодежь центра за разложение и утрату советской «формы». На юге бессознательный или предсознательный страх перед потерей формы играет колоссальную роль. Где знойно, там форма важнее содержания. На севере социальная форма гарантирована извне: она возникает как ледяной кристалл, образуемый холодом. Но там, где холод не работает, там усилие холода должно быть компенсировано социальным неврозом.

Относительно той стаи, что пыталась взять наш след, я затем выяснил, что это были ребята из Шепетовки — села на полпути между Коктебелем и Биостанцией. Некий парень, незадолго до того откинувшийся с зоны, собрал сходняк из пацанов, объяснил, что надо наказать москвичей, которые ушли в отрицалово. На вопрос, как выбирать жертву, ответил, что идеальным знаком является борода. «Надо валить бородатых — они такие ленивые, что им даже побриться лень» — таков был аргумент. Так я чуть было не лишился жизни из-за своей курчавой бороды.

Большая борода на лице очень молодого человека в некоторых социальных и территориальных стратах может оказаться шокирующей. В одном из романов Ивлина Во описано изумление Тони Ласта, когда он встречает в клубе юношу с длинной бородой. Борода (как и лень) в некоторых архаических сообществах есть знак силы и опыта — этот знак еще надо заслужить. Беспечное же отпускание бороды, не подкрепленное должным статусом, может быть наказано как проявление дикости, или расхлябанности, или чрезмерной свободы. Бакланы из Шепетовки, объявившие войну юным московским барбудос, как бы продолжали дело Петра Первого, который топором рубил боярские «мочалки». Как ни странно, бакланы стояли на страже предшествующего витка вестернизации, они пытались блюсти когда-то навязанный Западом образ военизированного (то есть униформированного) крестьянина, охраняющего южные границы империи. Такова уж история России: вечная борьба различных вестернизаций. Каждый раз новейшая волна вестернизации пытается беспощадно уничтожить предшествующую.

В Москве было не лучше. В художественном сквоте на Чистых прудах (этот сквот заменил собой Фурманный переулок) появились рэкетиры: они забирали у художников картины, а взамен насильственно выдавали некие суммы денег. То есть осуществляли как бы такую недобровольную закупку художественных произведений. Возглавлял эту группировку некий Миша Цыган. На самом деле все они были чеченами. Осталось неясным, кто надоумил этих ребят заняться этим глупейшим делом. Кто-то капнул им в уши, что, мол, работы этих художников можно дорого продать на Западе.

Продать отчужденные работы они, конечно же, не смогли и, наверное, быстро осознали, что дело — тухляк. Но летом 90-го года повсюду веяло непонятками. Позвонили и мне. Кто-то дал им мой номер. Интересно кто? Голос с легким акцентом кратко сообщил, что срочно нужны сорок моих работ. Парни сейчас подъедут. Платят два лимона деревянными.

Я сказал, что подъезжать не нужно, что работ у меня, к сожалению, нет, поскольку я недавно выписался из психиатрической клиники, нахожусь не в лучшем состоянии и творить пока что не могу. Мне не пришлось особо врать: никаких картин у меня дома действительно не было, я действительно год назад лежал в психиатрической клинике, и к моменту этой телефонной беседы мое психическое состояние оставляло желать лучшего. Я почти перестал выходить из дома. Крыша у меня ехала конкретно. Я ничего не делал, только читал детские книги. Это меня немного успокаивало. Как написал Мандельштам:

Только детские книги читать,

Только детские думы лелеять…

Думаю, написано это было в таком же фобиальном состоянии, в каком я тогда пребывал. Впрочем, Осипу Эмильевичу пришлось похуже. Иногда меня немного отпускало благодаря шарикам насвая, которыми угощал меня Юра Поезд. Но радикальное и молниеносное исцеление принесли грибы. В какой-то момент закончилось это тяжеловесное лето (словно бы компенсация за лето предшествующее, которое принесло так много блаженств), наступил сентябрь, и в мою квартиру вошел Сережа Африка с очень мощными грибами. Уж не помню, были ли это плоды мексиканской земли или маленькие уроженцы окрестностей Санкт-Петербурга — в любом случае они были могучими. Точно помню дату моего исцеления от острого фобического бреда — 8 сентября 1990 года. День рождения Ануфриева.

Втроем (Африка, Ануфриев и я) мы съели грибы днем, у меня дома. Естественно, тому гигантскому и древнему шаману, который пробудился во мне, было глубоко насрать на жалкие страхи жалкого существа, которое проживало в этой квартире на пятом этаже еще сорок минут назад. При всем желании я совершенно не мог вспомнить, чего же я так судорожно опасался и зачем я забился в свою речновокзальную ракушку на целое лето. Богатырский и совершенно независимый от меня хохот проходил сквозь мое тело столь же непринужденно и потрясающе, как Каменный гость проходит коридором дворца. Хохот являлся существом гораздо более сильным и существенным, чем та шелухообразная оболочка, которую он мощно сотрясал. Я хохотал не потому, что мне было смешно, а потому, что хохот пировал во мне. Мне пришлось выхохотать из себя не только свой страх, но и многое другое (а что именно — не припомню, конечно).