Философские сады любви

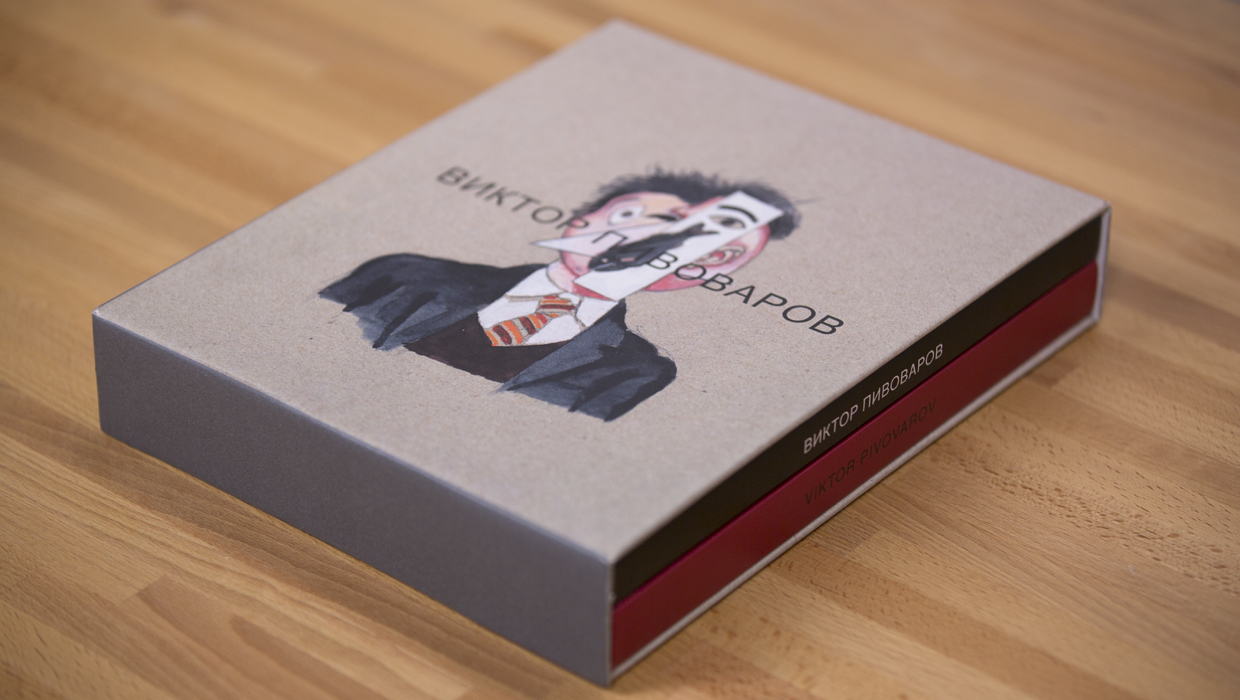

Издательство Artguide Editions и Музей МАГМА выпустили первый альбом Виктора Пивоварова. В двухтомное издание вошли отобранные самим художником произведения, в том числе знаковые для его творчества и своего времени — «Проекты для одинокого человека» (1975), «Сакрализаторы» (1979), «Время розы» (1988), «Действующие лица» (1996), «Эйдосы» (2000–2009). Редакция «Артгида» благодарит издательский дом Artguide Editions, Музей МАГМА и лично Виктора Пивоварова за возможность познакомить наших читателей с опубликованным в альбоме эссе Павла Пепперштейна «Философские сады любви».

Альбом «Виктор Пивоваров». Издание в двух книгах. Artguide Editions, 2014. Фото: Василий Нефёдкин

Альбом «Виктор Пивоваров». Издание в двух книгах. Artguide Editions, 2014. Фото: Василий Нефёдкин

В древние, можно даже сказать, в незапамятные времена искусство отделилось от магии. Но если вдуматься, выражение «отделилось от магии» является бессмысленным. Магия не такая вещь, от которой можно отсоединиться, даже если потратить на это отсоединение несколько веков. Не об этих ли нескольких веках сказал Хайдеггер? «Искусство исчезает так медленно, что это исчезновение длится несколько столетий».

Исчезать в течение нескольких столетий — такое медленное исчезновение не снилось даже Чеширскому коту. Столь долгое исчезновение уже не является исчезновением — оно становится образом существования, оно становится нишей, превращается в магический фокус (во всех смыслах этого слова).

Искусство покупают, чтобы избавиться от него. Современный мир всегда уповает на силу денег: выплачивая свой долг, покупатель бессознательно надеется нейтрализовать магические свойства художественного произведения. На это же надеется и все общество в целом, поощряющее строительство музеев и функционирование выставочных пространств (подобным образом когда-то строились древние храмы) с двоякой целью: с одной стороны, чтобы прославить и умилостивить богов, с другой стороны, чтобы заманить богов в ловушку. Атеисты видели в храмах ловушку для верующих, но ловушка для верующих работает только в том случае, если она является одновременно ловушкой для богов.

Подобными ловушками сделались музеи, а богами, что должны раствориться без остатка в плотной и едкой среде собственного культа, стали художники. Но, к счастью, еще не все боги в клетках, есть еще некоторые, блуждающие на свободе, а свободны они там, где их не считают богами. В тех местах, где они не боги, — только там художники еще могут быть магами или осколками магов.

Осколок бога — трагичен, осколок мага — эйфоричен. Потому что осколок бога означает, что этот бог был низвергнут. Осколок мага означает, что маг затаился. А маги умеют таиться, рассыпаясь в осколки и вновь собирая себя в единое целое. Если маг не умеет затаиться, значит, он не маг. Более того, затаиться — это и есть главное дело мага, его основное чудо, а остальные чудесные и кудесные деяния — лишь дополнительная маскировка укрытий.

Как и где затаиться? Где спрятаться? Никогда не было и не будет вопроса более существенного, чем этот. Ответов на этот вопрос множество, и каждый художник по-разному на него отвечает. Леонардо и Веласкес любили таиться в тени верховной власти, Боттичелли скрылся в потоках слез, Тернер предлагал прятаться в тумане, импрессионисты — в мерцании света, существующего в памяти. Сюрреалисты считали, что лучше всего скрываться внутри сновидений, футуристы полагали, что нет надежнее укрытия, чем будущее. Марсель Дюшан (фигура, рожденная жанром детектива) склонялся к мнению, что самый эффективный способ скрыть преступление — это начать его расследовать. Концептуалисты скрывались в комментариях, наследуя древним иудейским и буддийским практикам вечного обсуждения Священного Текста. Энди Уорхол (и несметное множество художников вслед за ним) осознали, что самое невидимое место всегда у всех на виду — на обложке глянцевого журнала или на модной вечеринке. Вас найдут даже на самой глубокой глубине, но никто не разыщет вас на поверхности — «личное лицо» превращается в пустой, светящийся и неуловимый образ в белых лучах общественного внимания.

Да, множество вариантов, как спрятаться, множество ответов на этот священный вопрос, но всем нам больше всего хочется услышать один-единственный ответ, одновременно самый простой и самый сложный: лучше всего скрываться в собственной душе.

«Скрывайся в собственной душе, потому что там просторно, загадочно и прохладно, и там проживает бесконечность». Когда произведение искусства способно сказать нам это, когда эта рекомендация приобретает акустику «эстетической истины», тогда мы счастливы.

Именно такой эффект счастья создают работы Виктора Пивоварова, даже те из них, что окрашены печалью, отвращением или страхом. Работы прекрасны, часто они кажутся пугающе прекрасными и пронзительно нежными, но не наслаждение красотой создает эффект счастья. Счастье возникает, как чувство возвращения домой — в ту тайную комнату, где живет душа.

Пивоваров всю свою жизнь рисует эту комнату души. Обычно комната является частью дома, а дом частью ландшафта. Но комната души устроена иначе. Все возможные здания, все возможные ландшафты скрываются внутри комнаты — все внешнее становится фрагментом внутреннего пространства. Дальняя дорога убегает за горизонт, но дорога и горизонт лежат в ящике письменного стола. Горная долина скрывается за диваном. Эта комната вообще не знает ничего внешнего себе — даже вид за окном может в любой момент переместиться на корешок книги, на донце чайной чашки или свернуться внутри стеклянного шарика. Безграничный простор открывается тому, кто бесконечно уменьшается, — так происходит в финале альбома «Микрогомус», где уменьшающийся герой исследует бытовые предметы, как некие галактики. Микромир — это нирвана, в нем нет страдания — боль неизвестна маленьким существам, насекомые ее не ведают. Христос сказал: «Лучше быть самым малым в Царствии Небесном, чем самым великим в земном мире». В Раю все малы, а в Аду — огромны. В античной битве богов и титанов победили боги, потому что титаны не видели их — боги разрушали их изнутри.

В комнате души художник обитает в одиночестве (о структуре этого медитативного существования подробно повествуют «Проекты для одинокого человека»), но иногда он охотно поселяет там вместе с собой тех, кого любит: девушек с длинными волосами, возвышенных друзей, спорящих об искусстве или читающих стихи, собственную маму, взирающую на мир с ужасом, загадочных знатоков, интеллектуалов и аскетов с шишковатыми черепами.

Вроде бы комната души Виктора Пивоварова — это не совсем идиллия, в ней происходят затяжные и мучительные семейные сцены, в ней рыдают по ночам, преклонив колени перед пустым диваном, как перед иконой.

И все же эта комната — рай, потому что все ее страдания сотканы из наслаждений, а не наоборот. Окно этой комнаты всегда выходит на запад, а это означает, что сама комната — восточного происхождения. Если бы она была западной, тогда можно было бы утверждать (точнее, тогда сама комната утверждала бы о себе), что все ее наслаждения сотканы из страданий.

Что есть такое «западная» комната в ее сути? По сути, «западная» комната — это комната, где произошло убийство. Люди Запада («краснобородые», как их когда-то называли в Китае) не живут в своих комнатах, они в них только спят или занимаются сексом, но сами по себе «западные» комнаты существуют не для сна или секса, а для того, чтобы процветал детективный жанр. Это подметил еще Вальтер Беньямин, а затем Агата Кристи и Альфред Хичкок превратили это наблюдение в священную сказку Запада. «Западную» комнату можно назвать, пользуясь парадоксальным языком, «комнатой, где вечно живет мертвое тело». Все ее вещи — улики.

Правда ли, как только что говорилось, что комната души восточного происхождения? Что же такое «восточная» комната?

«Восточная» комната, как принято думать, существует для уединения и медитации, а также для вкушения сладостей и наслаждений. И все же назвать комнату души Виктора Пивоварова «восточной» не совсем честно. Его комната души — это русская комната. По всей видимости, ее изобрел Достоевский, потому что именно в его романах впервые появляются персонажи, живущие каждый в своей комнате. До этого люди жили в домах, после — в квартирах. Но душа живет не в доме, и не в квартире, она обитает в комнате.

Более того, комната души Пивоварова — это советская комната, подвешенная в воздухе, парящая в мистическом пространстве, где все экономические обстоятельства не имеют особого значения.

Одного взгляда на комнату души, изображаемую Пивоваровым в тысячах подобий (словно хокусаевская гора Фудзи), достаточно, чтобы понять — за эту комнату не платят, как не платит ребенок или ангел. В этом первое, но далеко не последнее радикальное отличие комнат Пивоварова от коммунальных квартир, воссоздаваемых в инсталляциях Кабакова. У Кабакова реалии советского коммунального быта приобретают характер кафкианской вселенной, но комната души не встроена ни в какую систему, даже воображаемую. Эта пивоваровская комната еще более одинока, чем ее обитатель, и в этом аскетическом одиночестве присутствует нечто от великолепного одиночества монарха.

Несмотря на свою подчеркнутую скромность и бедность, эта комната роскошна просто потому, что никому ничего не должна, ее не осаждают враги, и дверь ее, как и окно, всегда беспечно распахнута в сторону возможного метафизического странствия.

Выше мы упомянули о великолепном одиночестве монарха, но слова «монарх» и «монах» отличаются лишь одной буквой. И то, и другое слово происходит от слова «один».

Советский социализм представлял собой по сути монастырский уклад, которому власть сообщила массовый и насильственный характер. И, несмотря на неимоверные страдания, которые принесло массам это принуждение, все же переход от социализма к капитализму воспринимается на уровне коллективного бессознательного, как массовое грехопадение.

Виктор Пивоваров стал единственным из значительных московских художников своего поколения, которому удалось осуществить переселение из России в Европу, избежав этого грехопадения. В 1982 году он перебрался из советской Москвы в социалистическую Прагу.

Что такое была в те времена социалистическая Прага? Прежде всего надо сказать, что этот город обладал тогда гораздо более прямой и непосредственной связью со своим прошлым, чем сейчас. Духи готики и барокко казались живыми. Люди, приезжавшие тогда в Прагу из Западной Европы, поражались заброшенностью города. Они говорили, что Прага напоминает им западноевропейские столицы сразу после войны. Колоссальное и мистическое блаженство скрывалось в облупленности стен, в сонных трамваях, влекущихся со своим лязгом и дребезгом по часто пустым и старинным улицам, в бурых от пыли окнах нижних этажей, в безлюдных и распахнутых соборах, в барочных извивающихся и текучих фасадах, облепленных строительными лесами, столь ветхими и пыльными, что они казались ровесниками дворцов. Халтурно изготовленные красные звезды прикрывали дыры и тьму мистических зданий — дух Фауста тлел, и даже втайне процветал за этими бутафорскими звездами (ведь Фауст любил пентаграмму) под эгидой бесхозяйственного и контрпрагматического социализма. Вспоминая Шпенглера, можно сказать, что бесхозяйственность (а социализм возводил бесхозяйственность до уровня принципа) является единственной защитой, единственной формой самосохранения Культуры, отступающей под натиском цивилизации. При этом казалось, что Австро-Венгерская империя все еще существует, приобретая окончательно абстрактные и метафизические свойства. Эта империя действительно все еще существует на ее бывших окраинах, она научилась скрываться в темных углах, она все еще производит свою бесценную летаргию.

Прага начала восьмидесятых годов ХХ века проникла в комнату души Виктора Пивоварова, заняв в ней место рядом с послевоенной Москвой. В этой послевоенной Москве солнечный свет был особо эйфоричен, и ничего нет в этом удивительного: война закончилась, и Сталину осталось жить недолго. Наконец, Сталин умер, глядя на фотографию девочки, кормящей козленка из младенческой бутылки, — эта фотография висела над его кроватью.

В поисках одиночества Виктор Пивоваров совершил свое бегство из Москвы (он сказал о себе: «Я не изгнанник, я — беглец», и это значимое признание). Речь идет о символическом одиночестве. Он обрел это символическое одиночество в Праге, это можно назвать «одиночеством на пороге», ведь слово «Прага» происходит, говорят, от слова «порог», будь то речные пороги на Влтаве, или порог между Востоком и Западом. Впрочем, один из выдающихся пражских мистиков Густав Майринк считал, что название «Прага» имеет еще более глубокое значение. Он считал, что Прага является мистическим отражением древнего и тайного города Праяга, скрывающегося где-то в недрах Индии.

Творческий путь Виктора Пивоварова, от совсем ранних «Искушений святого Антония» и до новейших «Философских садов монаха Рабиновича», связан с поисками монашества в миру, с фигурой аскета. Жизнь аскета состоит из видений, а они разделяются на две группы: просветленно-возвышающие видения (апофатические) и искушающие видения (катафатические). Нетрудно заметить, что первые приходят с Востока, вторые — с Запада. При этом в эстетическом отношении путь наверх воспринимается как стремление к абстракциям — философским или формальным, — а путь искушений обретает формы, напоминающие о европейском барокко и маньеризме. Однако Пивоваров не просто сверхчувствительный, но и мудрый художник — он прекрасно понимает, что только сердечный трепет, только любовь придает ценность этим воспарениям и нисхождениям, любовь уравнивает эти пути между собой и равно освещает их светом прекрасного.

Одиночество открывает перед аскетом возможность любить всех.

В современном мире, где способности сакрального прочтения любой практики чрезвычайно подавлены, не ценят и не понимают эту древнюю деятельность сердечного излучения. Считается, что любить всех — это то же самое, что не любить никого. Это мнение — ошибка. Овладение искусством сердечного излучения открывает перед практикующим путь к еще более ценному состоянию сознания: любить всё. К счастью, духовный смысл художнической деятельности именно в этом и состоит — любить всё на уровне эйдосов. Любить Эйдос Всего. Когда-то это называлось сердечным созерцанием. Такое созерцание с легкостью дается ребенку, который понимает, что можно любить картинку с изображением утят так же сильно, как самих утят. Обычно эта созерцательная любовь терпит крушение в сердце ребенка, когда он узнает, что принадлежит к разновидности живых существ, которые могут изображать утят настолько прекрасными и привлекательными, что душа расцветает в ответ на эти простодушные изображения, наподобие утреннего цветка, и одновременно эти же существа способны сожрать утят.

Этот вид раздвоенных тварей, принадлежность к которым обнаруживает в себе ребенок, называется «люди». В момент, когда ребенок осознает себя человеком, его первичное сердечное созерцание терпит крушение. Человек — это катастрофа. А осознание себя человеком — это катастрофа вдвойне. Но случаются люди, чья душа каким-то образом проскальзывает мимо этой катастрофы, эта душа отказывается стать человеческой, она скрытно сохраняет в себе способность сердечного зрения, но отныне этой душе потребуется мудрость, чтобы не только выжить среди расщепленных демонов, называющими себя людьми, но еще и не разучиться любить их. В этот момент любовь к Эйдосу Всего становится Любовью (или Влечением) к мудрости — возникает философия. Философия не как риторическая практика, а как эротическое состояние.

Виктор Пивоваров — художник в высшей степени философический: все его работы полны осознания того, что любовь к мудрости важнее, чем сама мудрость. Философемы пронизывают собой каждый его рисунок, даже если это портрет кастрюльки или иллюстрация к детской книжке. Как и в прочих областях своей художественной практики, Пивоваров достиг виртуозного мастерства в деле иллюстрирования детских книг. В позднем СССР он был одним из любимейших всеми иллюстраторов. Он вполне смог насладиться счастьем Крысолова из Гамельна, который, играя на дудочке, увлек за собой всех детей города.

В этом смысле Пивоварова, как ни странно, можно сравнить с Майклом Джексоном. Мне вспоминается история о шестнадцатилетней девушке из Харькова, которая сбежала из дома, украв у родителей деньги, и одна приехала в Москву с единственной целью — разыскать художника Пивоварова и преподнести ему в дар свою девственность. К этому поступку ее подтолкнула книга сказок Андерсена с иллюстрациями Пивоварова. У себя дома в Харькове девушка соорудила нечто вроде алтаря, где книга Андерсена играла роль священной реликвии, заключенной в драгоценный ларец, и девушка каждый день ставила перед этим алтарем вазу со свежими цветами.

Сам Пивоваров поступал в данных ситуациях, как практикующий аскет: он уклонился не только от любви юной харьковчанки. Уехав в Прагу, он физически отстранился от родной территории, где ему случилось навлечь на себя массовое обожание.

К счастью для моей сестры Маши и для меня, пивоваровская аскеза не входила в противоречие с женитьбами и деторождением, и мы с Машей появились на свет.

В детстве я много раз наблюдал, как люди плачут или исповедуются после просмотров пивоваровских альбомов, а эти просмотры в семидесятые годы происходили почти каждый вечер в подвальной мастерской на Маросейке. Эта мастерская сама по себе представляла собой зачарованную территорию, отдельный мир, подземный летающий остров.

Иллюстрирование детских книг подтолкнуло Пивоварова и его друга Илью Кабакова (тоже иллюстратора-виртуоза) к созданию жанра альбомов. Сам Пивоваров употреблял другое название этого жанра, «конклюзии» — термин, напоминающий о средневековых иллюстрированных таблицах духовного содержания. Созданные Кабаковым и Пивоваровым в этом жанре произведения сделались, пожалуй, самым специфическим и ценным достижением московского концептуализма, при том что московский концептуализм и помимо этого оказался щедр на самые разнообразные и весьма впечатляющие достижения.

В некотором смысле Пивоваров поступил также, как и его юная харьковская поклонница: он тоже создал домашний алтарь, но возложил на него не книги, изданные в советских издательствах большими тиражами (в этих книгах, вызывавших массовую влюбленность, иллюстрации были изуродованы низким качеством советской печати, а болезненнее всего воспринималось вторжение так называемых «ретушеров», которые грубо дорисовывали те картинки, которые недостаточно четко удавалось напечатать в типографии). Пивоваров и Кабаков возложили на свои домашние алтари роскошные сутры, написанные и нарисованные ими от руки, существующие в единственном экземпляре, — сутры, наполненные детально прорисованными онейроидами, на глазах изумленных зрителей превращающимися в простые и сверкающие философемы.

Пивоваров и Кабаков придумали также ритуал домашнего просмотра-показа этих альбомов. При этих просмотрах зрители (несколько человек, как правило, не более пяти-шести) располагались на стульях перед пюпитром, на котором устанавливался альбом. Автор во время показа стоял за пюпитром и неторопливо переворачивал листы с текстами и изображениями. Руки художника становились руками священнослужителя, а сами Кабаков и Пивоваров сделались тайными диснеями, демонстрирующими избранным зрителям таинственные медленные мультфильмы о странствиях души.

Реакция зрителей колебалась от просветленного экстаза до бурных философских дискуссий.

Уехав в Прагу и расставшись с Москвой, Пивоваров сделал в качестве прощального жеста альбом «Кабаков и Пивоваров», посвященный тандему изобретателей нового жанра, а также дружбе, которая связывала художников долгие годы.

Одновременно с созданием альбомов Пивоваров делал серии картин, написанных автомобильной эмалью на больших листах оргалита. Спиритуалистические видения и сакральные схемы путей, ведущих к просветлению, не без тайной иронии подавались здесь в эстетике советских железнодорожных плакатов, призывающих к осторожности при пересечении железнодорожного полотна:

…картина древняя, где девочка ступала

Под бурно надвигающийся поезд.

В те времена никто не предполагал использовать данную эстетику в качестве советского сувенира, тем более что сама эстетика выглядела достаточно западной и модной. Пивоваров часто говорит, что не любит поп-культуру и дизайн, однако многие его произведения вступают в противоречие с этими заявлениями. Сам по себе эффект глянцевой автомобильной краски, нанесенной ровным «рефлексирующим» слоем, уже сообщает этим картинам семидесятых годов дизайнерское и поп-культурное звучание, и это при том, что содержание этих картин окрашено в тона мистического экзистенциализма. Это не мешает констатировать тот факт, что в те времена московский концептуализм в наибольшей мере приблизился к американскому поп-арту. И все же плакаты типа «НЕ ПЕРЕБЕГАЙ ПЕРЕД ПОЕЗДОМ» или «ЧТО ВАМ ДОРОЖЕ — ЖИЗНЬ ИЛИ СЭКОНОМЛЕННАЯ МИНУТА?» не были просто пассивным материалом. Отсылка к этим плакатам в работах Пивоварова читалась, как призыв — сообщение: «ОСТОРОЖНЕЕ В ДУХОВНЫХ МИРАХ!»

Период, последовавший за переселением Пивоварова в Прагу, он сам обычно описывает как «возвращение к чистой форме» и к живописной картине в ее классическом понимании. Этот период он склонен считать периодом «деконцептуализации». Однако со стороны видно, что присущая ему философичность (любовь к Эйдосу Всего) не покинула его ни на секунду — в результате возник массив очень необычных картин, обладающих сильным излучением, достигаемым за счет сложной техники пастозной живописи, где каждый цвет пронизан волокнами и микрочастицами иных цветов.

Нелюбящий моду Пивоваров всегда реагировал на нее остро и мгновенно в силу своей сверхчувствительности. Его возвращение к живописи, возвращение к картине совпало с трендом тех лет — с живописью «новых диких» в Германии и с популярностью итальянского трансавангарда и американского нью-вейва. Однако теперь видно, что в случае Пивоварова это не стало «уходом от концептуализма» — напротив, оно стало трамплином для его нового прыжка в небеса светящихся философем и эйдосов.

Концептуализм, как и социализм, представляет собой монастырский уклад (недаром, фамилия одного из ярких представителей московского концептуализма — Монастырский) — это аскетическая практика, впрочем (в отличие от социализма), лишенная как массовости, так и насилия. Мудрость Пивоварова, как уже было сказано, подсказывает ему, что на пути аскета подвиги и грехопадения одинаково ценны, поэтому с тех пор Пивоваров регулярно инсценирует различные «отклонения от концептуализма» — то в сторону барочной аллегорической живописи, то в сторону спонтанного, почти детского, как бы «отпущенного» рисунка. Но, в конечном счете, сакральные сутры, лежащие на невидимом алтаре (который остается алтарем, несмотря на всю свою ироничность), впитывают все это в себя, располагая все откровения, взлеты и искушения в кристально упорядоченном пространстве спиритуального повествования.

Москва — Санкт-Петербург, 2013

Альбом «Виктор Пивоваров» можно приобрести в книжном магазине Музея современного искусства «Гараж», книжном магазине MONITOR.box и на сайте Art Book Shop.