Брайн О'Догерти. Внутри белого куба. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей «Гараж», 2015

В сборник эссе Брайана О'Догерти, художника и арт-критика ирландского происхождения, живущего и работающего в США, вошли четыре статьи, опубликованные в 1976 и 1981 годах в журнале Artforum, одном из самых влиятельных изданий об искусстве второй половины XX века. В них он, по словам художественного критика Томаса МакЭвилли, «первым подверг исследованию воздействие строго регулируемого контекста модернистской галереи на объект искусства и на того, кто на него смотрит, а также одно из ключевых событий модернизма — поглощение контекстом объекта и его превращение в объект». Русский перевод книги, осуществленный Дарьей Прохоровой, продолжает серию GARAGE Pro — инициативу Музея современного искусства «Гараж» и издательства «Ад Маргинем Пресс», задача которой «представить размышления кураторов, художников, критиков и искусствоведов из разных уголков мира о кураторской практике, функциях современных музеев и работе в сфере искусства сегодня». С любезного разрешения Музея «Гараж» и издательства «Ад Маргинем Пресс» мы предлагаем вашему вниманию статью «Галерея как жест», впервые увидевшую свет в декабре 1981 года.

Обложка книги Брайана О'Догерти «Внутри белого куба». 2015. Courtesy Музей современного искусств «Гараж»

Обложка книги Брайана О'Догерти «Внутри белого куба». 2015. Courtesy Музей современного искусств «Гараж»

Галерея как жест

Ценность идеи проверяется ее способностью организовать сюжет.

Гёте

Между двадцатыми и семидесятыми годами галерея и демонстрируемое в ней искусство прошли определенный путь. В искусстве три перемены дали рождение новому богу. С исчезновением пьедесталов зритель остался один, погруженный по пояс в сплошное межстенное пространство. С исчезновением рам пространство расползлось по стене, слегка сгустившись в углах. И наконец, опавший с картины коллаж разлегся на полу, словно бездомный оборванец. Новый бог —обширное однородное пространство — вольготно распространился по всей галерее. Перед ним не осталось никаких помех, за исключением «искусства».

Не ограниченное отныне ближайшей окрестностью экспоната и оплодотворенное художественной памятью, новое пространство начало потихоньку распирать вмещающий его резервуар. В галерее затеплилось сознание. Стены стали фоном, пол — пьедесталом, углы — вихрями, потолок — морозным небом. Белый куб стал искусством-в-потенции, а его замкнутое пространство — алхимической средой. Искусство же стало тем, что сюда помещается, затем удаляется, затем возвращается снова и снова. Не является ли величайшим изобретением модернизма сама эта пустая галерея, населенная чутким пространством, которое мы вправе отождествить с Разумом?

Пытаясь определить содержание этого пространства, наталкиваешься на какие-то дзенские вопросы: когда пустота бывает полнотой? что меняет все, а само не меняется? что является промежутком, хотя не имеет ни места, ни времени? что в одном и том же месте и при этом везде? Достигнув однажды — с исчезновением всякого видимого содержания — полноты, галерея становится бесконечно изменчивым нуль-пространством. Жесты, захватывающие галерею в целом, побуждают заговорить ее скрытое содержание, каковое высказывается в двух направлениях: по поводу «искусства» внутри, для которого галерея — контекст, и по поводу более широкого контекста (улицы, города, денег, бизнеса), для которого она — содержание. Первые жесты напоминали блуждание вслепую, что свидетельствовало об их недостаточной осознанности. Так, жест Ива Кляйна в галерее Ирис Клер 28 апреля 1958 года искал, судя по всему, «мира вне измерений. Без имени. Чтобы понять, как в него войти, нужно охватить его целиком. Но у него нет границ». Тем не менее этот жест глубоко повлиял на галерейное пространство. Он был необычайно наполненным событием, настолько же наполненным, насколько многообещающим был образ самого Ива Кляйна в виде мистика или ангела, вкушающего воздух. Он явился (на знаменитой фотографии) свободно падающим из окна второго этажа. Благодаря дзюдо он знал, как правильно упасть. И упал, возможно, не куда-нибудь, а в тихую и весьма довольную собой заводь французской живописной традиции. Время выявляет в его безумии методичность и позволяет судить о том, как модернизм воссоздает с помощью фотографии некоторые из наиболее значимых для себя вех.

У жестов авангарда две аудитории: одну составляют их очевидцы, другую — не входящие в число таковых, большинство из нас. Первая зачастую нервничает, ей скучно быть вынужденной свидетельницей не вполне понятного события, которое к тому же часто пользуется этой скукой в качестве, так сказать, временной ограды произведения. По прошествии лет его заканчивает память (игнорируемая модернизмом, который порой стремится вспомнить будущее, забыв о прошлом). Таким образом, очевидцы бегут впереди поезда. Нам на расстоянии все видится лучше. Фотографии события восстанавливают для нас момент, когда оно случилось, но с большой долей двусмысленности. Это сертификаты, задешево и на наших условиях приобретающие прошлое. Как и всякая валюта, они подвержены инфляции. Мы же, пользуясь слухами, строим такую систему координат, в которой событие достигает максимального исторического значения. Так у нас появляется соблазнительная возможность хоть как-то разделить акт творения.

Однако вернемся к Иву Кляйну, повисшему, словно горгулья, над тротуаром. Первую пробу галерейного жеста он предпринял в 1957 году в парижской галерее Колетт Алленди. Один маленький зал был тогда оставлен им пустым, дабы «позволить ощутить присутствие живописной чувствительности в первичном материальном состоянии». Это «присутствие живописной чувствительности» — содержание пустой галереи — явилось, на мой взгляд, одним из судьбоносных для послевоенного искусства прозрений. В качестве же главного жеста Кляйн, как пишет Пьер Декарг, «выкрасил фасад галереи Ирис Клер в синий цвет, приготовил для зрителей синий коктейль, нанял в качестве привратника республиканского гвардейца в униформе и еще хотел подсветить синим светом Луксорский обелиск на площади Согласия. Вся мебель в галерее была убрана, а стены и единственная выставочная витрина, в которой ничего не было, — выкрашены белым». Выставка называлась «Пустота», но более информативен ее подзаголовок, развивающий идею предшествующего года: «Специализация чувствительности в первичном материальном состоянии до стабилизированной живописной чувствительности». Среди посетителей выставки был Джон Копланс[1], который счел ее странной.

Вернисаж собрал три тысячи человек, включая Альбера Камю, записавшего в книге отзывов: «Пустота вступила в свои полномочия». Будучи и местом, и сюжетом, в первую очередь галерея послужила сценой для трансцендентного жеста. Как средоточие трансформации она отобразила мистическую систему Кляйна — властный синтез с символистской родословной, в котором ультрамарин (вернее International Klein Blue[2]) стал орудием трансмутации — символом воздуха, эфира, духа, как некогда для Гёте. Еще одним жестом, напоминающим о Джозефе Корнелле, Кляйн устремился в заоблачное пространство, отправив в 1957 году в космос свой собственный, окруженный мистическим ореолом спутник[3]. Идеи Кляйна представляли собой несколько сумасбродную, но до странности убедительную смесь мистицизма, искусства и китча. Его искусство, творение харизматичного автора, вновь поднимает вопрос границы между произведениями искусства и культовыми реликвиями. В его работах есть щедрость, утопическое остроумие, одержимость и доля трансцендентности. Доводя художественное сообщение в некоем апофеозе до приобщения, даже причастия, он преподносил себя другим, и другие его потребляли. Но, подобно Пьеро Мандзони, он был импульсом к движению, истинным европейцем, полным метафизического отвращения к дошедшему до крайних пределов буржуазному материализму, который видит в жизни свое исключительное владение, будто она — какой-нибудь диван, доставленный по заказу.

Вовне — синяя, внутри — белая пустота. Белые стены галереи, покрытые пленкой «живописной чувствительности», одухотворились. Белая витрина читалась как насмешка над идеей выставки, открывая — пустая в пустой галерее — вид на череду контекстов. Двойной экспозиционный механизм (галерея и витрина) заменял собой отсутствующее искусство. Поместить искусство в галерею или витрину — значит взять его в «кавычки». Представление искусства как одной искусственной вещи внутри другой наводит на мысль о том, что искусство в галерее — это безделица, магазинный товар. Кляйн обнажил то, что ныне зовется системой поддержки (термин, введенный в оборот системами поддержания жизни в космосе). С течением времени жест Кляйна становится все более успешным; история охотно служит ему эхокамерой.

Театральный антураж — привратник, синий коктейль (еще один комментарий на тему внутреннего/внешнего?), роспись (пусть неудавшаяся) на пустоте небес Луксорским обелиском — привлек к жесту Кляйна внимание, без которого он был бы обречен на провал. Это был один из целого ряда жестов, основанных на диалектическом столкновении с галереей. У таких жестов — своя история: каждый из них говорит нам что-то о поддерживающих галерею социальных и эстетических соглашениях, используя для указания на границы галереи одно произведение или вбирая ее в одну идею. Как пространство, дающее общественные права подобным продуктам «радикальной» сознательности, галерея предстает территорией борьбы за власть средствами фарса, комедии, иронии, трансценденции и, разумеется, коммерции. Это пространство, которым движут двусмысленности, допущения, риторика, обменивающая — по образцу используемой предком галереи, музеем, — дискомфорт тотальной сознательности на выгоды постоянства и порядка. Музеи и галереи находятся в парадоксальной ситуации: они корректируют продукты, расширяющие сознательность, и тем самым содействуют — в либеральном духе — необходимой анестезии масс под видом развлечения, якобы свободно порождаемого досугом. Все это, подчеркну, не кажется мне особенно порочным, ибо любые альтернативы обнаруживают не менее грозное реформаторское лицемерие.

В октябре 1960 года, почти одновременно с формальным образованием группы «новых реалистов», в той же галерее Ирис Клер, словно ход истории был прописан заранее, последовал ответ на жест Кляйна. Его «Пустоту» заняла «Полнота» Армана — нагромождение всякого рода лома и отбросов. Воздух и пространство были вытеснены мусором, который в своеобразном «коллаже наоборот» достиг критической массы, упершись в стены. Он едва не вываливался через окно и дверь галереи. Жесту Армана явно недоставало экстаза кляйновской трансцендентной ипохондрии. Более приземленный и агрессивный, он использовал галерею как метафорическую машину: завалил трансмутационную реторту галереи отходами и предложил ей, гротескно перегруженной, все это переварить. Впервые в короткой истории галерейных жестов посетитель оказался вне галереи, а она сама внутри — столь же неотделимой от своего содержания, как пьедестал неотделим от скульптуры. Во всем этом был элемент «ярости», как сказал сам Арман. Модернизм с его строгими законами часто сердится на собственных детей, чье непослушание на самом деле лишь подтверждает родительскую власть. Но, сделав галерею недоступной и не оставив отвергнутому посетителю ничего лучшего, чем смотреть на творящийся внутри бедлам через окно, Арман затеял не просто бракоразводный процесс, а самый настоящий раскол.

Почему первые галерейные жесты последовали на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов со стороны «новых реалистов»? Высокосознательное социально, их искусство наращивало влияние, когда препятствием на его пути стала международная арт-политика. Вот как описал эту ситуацию Ян ван дер Марк: «Роковой для парижского авангарда, который в 1958 году получил крещение на презентации пустоты, устроенной Ивом Кляйном у Ирис Клер, а в 1964-м был институционально закреплен выставкой „Новые реалисты“ в Муниципальном музее Гааги, оказалась потеря Парижем позиций художественного центра под натиском Нью-Йорка. „Французскость“ мешала в борьбе за международное признание, молодые американские художники считали, что традиция, с которой она связана, утратила состоятельность». Американцы пытались сыграть на своей грубой натуральности в противовес «высокой кухне» Европы. Между тем «новые реалисты» были более проницательны в отношении галерейной политики. Не только блестящие перформансы Кляйна, но и другие их ранние жесты беспощадно били в цель. Политическая история европейской галереи длится по меньшей мере с 1848 года, и для скептического взгляда галерея сейчас так же предосудительна, как и все прочие символы европейской коммерции. В этом смысле шипы были даже у самых добродушных жестов новых реалистов. В 1961 году на выставке Даниэля Споэрри в стокгольмской галерее Адди Кёпке дилер художника и его жена Тут продавали купленную в соседнем магазине еду «по текущим рыночным ценам». Каждый продукт был снабжен надписью «ОСТОРОЖНО! ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА » и «контрольной подписью» Споэрри. Была ли эта пародия на коммерцию понятна дилеру? И могло ли такое произойти на оси Милан — Париж — Нью-Йорк?

Нью-йоркский жест, мобилизовавший подобным образом пространство галереи, был куда более мягок. Речь идет об одном из самых памятных событий шестидесятых годов, состоявшемся в 1966 году в галерее Лео Кастелли. На этой исторической окраине в доме 4 по Восточной 77-й улице Иван Карп выступил пастухом стада серебристых подушек, заполнивших зал по воле Энди Уорхола. Освоению подверглось все пространство от потолка, к которому жались наполненные гелием подушки, до пола, куда они то и дело опускались для «подзарядки». В этом ненавязчивом, немногословном и неустойчивом произведении читалась насмешка над кинетическим жужжанием и лязгом в тогдашних галереях; подушки прямо заявляли о своих корнях (в ковровой живописи Поллока) и сочетали беззаботность с дидактической внятностью. Зрители радовались, чувствуя облегчение от груза ответственности. Однако расклеенные по стенам соседнего маленького зала «Обои с коровами» убеждали в том, что дело не ограничивалось беззаботной шалостью. После героических сороковых и пятидесятых формулы вроде «апокалиптических обоев»[4] Гарольда Розенберга все еще витали в воздухе. Низведение мощного символа энергии до обоев, вконец опресненных повторением, уравнивало высокую серьезность и рутинный декор интерьера в бесконечном круговороте.

Проницательное сообщничество Уорхола с богатством, властью и роскошью глубоко пропитано фикциями американской невинности, совсем не похожей на присущую европейцам инстинктивную способность определить врага. Вера в американскую невинность поддерживается многообразными заблуждениями, которые разделяли в недавнем прошлом и многие успешные течения авангарда. Когда Арман выставил подорванный им шикарный родстер «MG Белая Орхидея», он атаковал материализм, очень отличный от американского. В Америке анархические жесты не получают должного внимания. Они нападают на официальный оптимизм, рожденный надеждой, и, будучи ниже представлений о хорошей форме и приемлемом стиле, быстро забываются. Так случилось с Тосуном Байраком[5], который проехал «по Риверсайд-драйв в Нью-Йорке на грязной и разбитой белой машине, заполненной <…> потрохами животных, <…> с бычьей головой, торчавшей из переднего окна, <…> а потом бросил ее <…> у окрестного пруда» (Тереза Шварц).

Не смотря на подобные крайности, идея галереи никогда не становилась мишенью в Америке, исключая разве что короткий период популярности «земляных работ», когда произведения создавались на природе, фотографировались и затем все равно возвращались в галерею, чтобы продаваться обычным порядком. Американский материализм — это идущее из душевных глубин влечение, отвоевывающее свои объекты у небытия и, заполучив их, уже не выпускающее из рук. Сотворивший себя человек и сотворенная им вещь — близкие родственники. Это понял поп-арт, своей мутной смесью потворства прихотям и критики отражавший чуть сдобренную духовной жаждой буржуазную погоню за материальными удовольствиями. Сатирическая линия в американском искусстве (если оставить за скобками Питера Сола, Бернарда Аптекера и некоторых других) остается безадресной, довольно расплывчатой и лишенной ясного сознания своей цели. В стране, где классовые границы размыты и их заострению ничуть не способствует демократическая риторика, критика материального успеха часто воспринимается как изощренная форма зависти. Это относится и к произведениям искусства, которые — в меру их вхождения в социальную матрицу — оказываются агентами отчуждения художников. Для наращивания значения произведений есть безотказный механизм, располагающийся в галерее. Раздражение художников этой ситуацией отчасти напоминает чувства посетителя выставки Армана, не сумевшего попасть в заполненные отбросами залы.

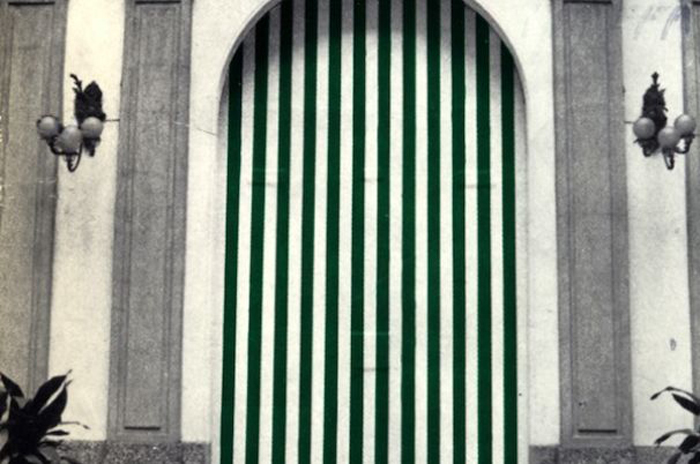

Исключенный зритель, которого заставляют смотреть не на искусство, а на галерею, стал своего рода лейтмотивом. В октябре 1968 года Даниэль Бюрен, наиболее чуткий к галерейной политике европейский художник, закрыл миланскую галерею «Аполлинер» на все время своей выставки. Вход был заклеен шедшими поочередно белыми и зелеными бумажными полосами. В эстетике Бюрена два элемента: полосы и место их появления. А его метод — провоцирование всякого рода систем к прямой речи в ответ на элементарный и постоянный стимул, катализатор, монограмму, подпись, знак. Полосы нейтрализуют искусство, предельно обедняя его содержание. Как знак искусства они удостоверяют сознательное вмешательство: здесь побывало искусство. «И что же оно говорит?» — повисает вопрос. Полосы заостряют узнаваемый прием европейского авангарда — холодный, политически грамотный интеллектуальный комментарий в адрес общественного соглашения, которое одновременно допускает искусство и лишает его значения. Таким образом, Бюрен поместил на дверях галереи не столько искусство, сколько монолог в поисках аргумента.

Этот жест, как и жест Кляйна, был отрепетирован. В апреле 1968 года на Майском салоне в парижском Музее современного искусства Бюрен показал «Дидактическое предложение». Одну из стен пустого зала покрывали те же белые и зеленые полосы, размещенные вдобавок на двухстах билбордах по всему городу. Перед галереей дефилировали двое мужчин с полосатыми рекламными щитами. Чуть позже, в начале семидесятых, подобным образом ходил вокруг нью-йоркского Музея современного искусства Джин Свенсон с табличкой, на которой красовался вопросительный знак. (Свенсон и Грегори Бэтткок были единственными в Нью-Йорке, кто обладал политической сознательностью, родственной новым реалистам. Никто не воспринимал их всерьез, кроме самой жизни: оба трагически погибли.)

Миланские полосы Бюрена закрыли галерею примерно так же, как санитарные службы закрывают зараженные помещения. Галерея предстала симптомом расстройства общественного тела. Заключенным же внутри нее токсином было не столько само искусство, сколько то, что во всех смыслах его содержит. Ведь среди содержателей искусства есть и еще одно общественное соглашение (с моей точки зрения, внешнее для него) — стиль. Полосы, отождествляющие художника с определенным мотивом, а мотив — с искусством, имитируют механизм работы стиля. Стиль постоянен, поэтому постоянная и однородная стимуляция Бюрена — это гротескная пародия на него. Как мы знаем, стиль выделяет в произведении главное — конвертируемую общекультурную сущность. Посредством стиля, по мысли Андре Мальро, с нами могут говорить все культуры. Эта идея формального эсперанто относится и к белому кубу, лишенному привязки к определенному месту. В таких галереях формалистическое искусство действует подобно средневековому христианству — как сетевая система веры и торговли. Настолько же, насколько стиль присвоил себе значение произведений, их собственное содержание обесценилось. Тем легче любое искусство, даже самое странное, включается в социальную матрицу. Об этой-то социализации и говорит Бюрен. «Как художник может возражать обществу, — спрашивает он, — если его искусство, все искусство вообще, объективно “принадлежит” этому обществу?»

Действительно, значительная часть искусства конца шестидесятых и семидесятых годов размышляла над тем, как художнику найти себе другую публику или контекст, в котором его взгляд (всегда находящийся в меньшинстве) не будет вынужден свидетельствовать о собственном включении в систему. Предлагавшееся в качестве выхода искусство — сайт-специфичное, врéменное, неприобретамое, внемузейное, обращенное к внехудожественной публике, непредметное, предпочитающее в качестве оболочки идею или даже невидимое — все-таки подпортило всеядный и всеуподобляющий аппетит галереи. Завязалась интернациональная дискуссия о восприятии и системах ценностей — свободная, рискованная, то схематичная, то резкая, всегда нонконформистская и разгорячаемая борьбой тщеславий, которая сопровождает любое уточнение границ. Уровень интеллектуализма зашкаливал. На его пике казалось, что больше нет места для художников, просто умеющих что-то делать руками, продолжающих верить в ресурсы безмолвия или зовущих назад к холсту. Однако художественные революции связаны железными законами, в числе которых и те, что действуют в пустой галерее. Волнующий поток прозрений в отношении производства и потребления шел параллельно политическим конфликтам того же рубежа десятилетий. В какой-то момент стены галереи будто начали превращаться в стекло: на них заиграли отсветы окружающего мира. Изоляция искусства от настоящего и передача его будущему, происходящие в галерее, стали восприниматься как нонсенс. И это возвращает нас к закрытым дверям Бюрена. «Художник, занимающийся тишиной или пустотой, должен создать нечто диалектичное: его вакуум должен быть полнейшим, его пустота — блестящей, его тишина — звучной или красноречивой», — писала Сьюзан Сонтаг в «Эстетике молчания». «Искусство» заставляет говорить пустоту за закрытыми дверями. Тогда как искусство, спасшееся снаружи, не желает заходить внутрь.

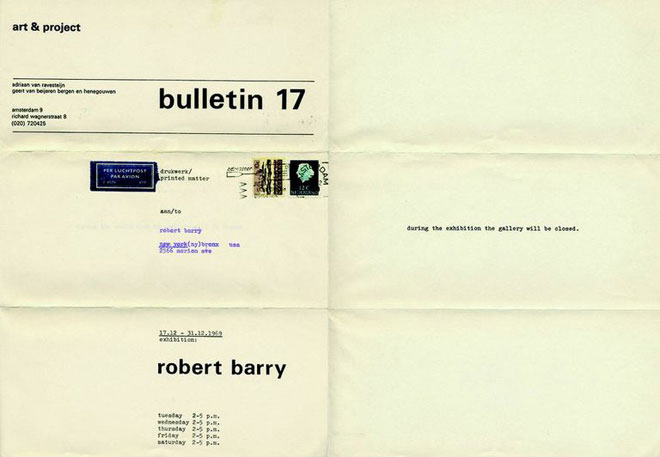

Концептуализация галереи достигла пика через год. В декабре 1969 года на страницах 17 номера журнала «Арт энд Проджект Бюллетин» (свободной трибуны художников) Роберт Барри написал: «На время выставки галерея будет закрыта». В марте 1970-го идея была реализована в галерее Юджинии Батлер в Лос-Анджелесе. На три недели (1–21 марта) галерея была закрыта — «на время выставки», как сообщало снаружи все то же объявление Барри. Он всегда использовал в своих работах минимум средств, стараясь перенести восприятие за пределы видимого. Предмет есть, но он почти невидим (нейлоновая нить); процесс идет, но его нельзя ощутить (магнитные поля); идеи передаются (в проекте) без помощи слов и предметов (ментализм). В невидимое (темное? пустое?), не населенное ни глазом, ни зрителем пространство закрытой галереи может проникнуть только интеллект. И, начиная осмыслять это пространство, интеллект сразу задумывается о раме, пьедестале, коллаже — трех энергиях, высвобожденных в стерильной белизне галереи и насыщающих художественностью ее саму. В результате все, что бы ни показывалось в этом пространстве, предполагает заминку восприятия, задержку, во время которой в белизну проецируется и становится видимым ожидание — представление зрителя об искусстве.

Раздвоение чувств — поручителями которого выступают такие несоизмеримые фигуры, как Генри Дэвид Торо и Марсель Дюшан, — стало в шестидесятых годах знаком эпохи, перцептивным камнем преткновения. Это раздвоение позволяет взгляду некоторым образом увидеть себя. «Взгляд на взгляд» питается пустотой; глаз и интеллект оборачиваются на себя и углубляются в собственное действие. Хотя на этом могут быть основаны любопытные формы перцептивного нарциссизма и квазислепоты, художники шестидесятых были более озабочены устранением барьера между воспринимаемым и воспринимающим, объектом и глазом. Зрение смогло бы тогда циркулировать, не оглядываясь на традиционные конвенции. Эта перцептивная утопия была созвучна радикальным трансформациям чувственного мира шестидесятых. Самым убедительным ее выражением явилась выставка Леса Левина «Белый взгляд» в галерее «Фишбах» (1969). Мощный свет двух натриевых газоразрядных ламп лишал зрителя, входившего в галерею, красок и теней, и ему приходилось восстанавливать пространство. Другие зрители становились для него визуальными ориентирами, опорными точками «расшифровки » пространства. Так публика стала артефактом. Оставленная без внешнего зрения, она оборачивалась на себя, пытаясь выявить свое собственное содержание. Это обостряло опыт одиночества в пустой белой галерее, и акт смотрения, подготовленный ожиданием, тоже стал своего рода моментальным артефактом. Возвращаясь к белому пространству, можно сказать, что два спаренных предварительных контекста — галерея и сознание зрителя — слились в одну управляемую систему.

Какими могут быть варианты управления ею? Минимализм предельно снизил воздействие на зрителя и предельно повысил внутрисистемный резонанс. Этот обмен похоронил метафору (таков был главный вклад минимализма: дверь за модернизмом захлопнулась). Помещение — белый куб — было вынуждено открыть часть своего скрытого содержания, и это частичное разоблачение дало мощный толчок идее инсталляции. Другим вариантом стало буквальное введение в галерею жизни или природы — например, лошадей, которых начиная с 1969 года приводил в выставочные залы Яннис Кунеллис, или обреченных рыб, представленных в 1971 году Ньютоном Харрисоном в галерее «Хейворд». Всякая трансформация в подобных экстремальных условиях имеет не столько метафорический, сколько алхимический характер. И ее агент — скорее зритель, чем художник. Ролью художника становится своего рода рас-творение, побуждающее зрителя вступить в искусствообразующую систему (искусство здесь — своего рода опиум для верхушки среднего класса).

Трансформируя то, что присутствует в галерее и сопротивляется трансформации, зритель неощутимо для себя становится творцом. И сам в этом процессе артифицируется, отчуждаясь от произведения как раз в момент его трансформации. Публика в галерее начинает выглядеть, как лошади Кунеллиса. Смешение одушевленного и неодушевленного (объекта и зрителя) переворачивает миф о Пигмалионе: искусство оживает и облагораживает зрителя. Сознание тут — и действующее лицо, и медиум. Поэтому обладание более высоким уровнем сознания становится лицензией на использование всего нижестоящего на эволюционной лестнице. В этом смысле ситуация в галерее отражает реальный мир за ее пределами. Слияние искусства и жизни провоцирует жесты, доводящие его до крайности. Скажем, убийство в галерее. Искусство ли это? Получает ли тем самым убийство законное оправдание? Удостоверит ли это диалектическое отношение к галерейному пространству Гегель? Вызовет ли защита своим свидетелем Жака Ваше[6]? Может ли произведение в данном случае быть продано? Можно ли будет считать подлинником фотодокументацию? Тем временем в пустой галерее Барри щелкает счетчик; кто-то оплачивает аренду помещения. Образованный дилер тратит деньги на выяснение того, сможет ли пространство само что-то продать. Так бедуин мог бы морить голодом свою лошадь или ирландец — душить свою свинью. За закрытыми дверями три недели шевелится и что-то бормочет пространство; белый куб, ставший мозгом в защищенном резервуаре, думает.

Подобные жесты искали, в общем и целом, трансценденции — исключительности через превышение пределов, уединения через диалектику и ментальную проекцию. Противовес им обнаружился в работе, созданной — любезность с ее стороны — в южном полушарии. Вот как описала ее Люси Р. Липпард в своей книге «Шесть лет дематериализации художественного объекта: 1966–1972», одной из важнейших для семидесятых годов: «“Группа Росарио”[7] начинает свой “Цикл экспериментального искусства” <…>. 7–19 октября 1968 года: Грасиэла Карневале <…>. Люди, пришедшие на вернисаж, собрались в абсолютно пустом зале. Окно загорожено, чтобы создать нейтральную обстановку. В какой-то момент дверь в зал оказывается заперта снаружи без ведома собравшихся. Работа сводилась к закрытию выхода с непредсказуемой реакцией посетителей. Примерно через час “узники” разбили окно и выбрались на улицу». Люди в пустой галерее перешли в состояние искусства, стали художественными объектами и взбунтовались против своего статуса. За один час произошел перенос объекта (где же искусство?) на субъект (я). Гнев художника — а я полагаю, что это был агрессивный жест, — обратился в гнев публики на него самого, удостоверяющий его гнев в полном соответствии с классическим сценарием авангардного переноса. Только ли в том дело, что запертые в зале люди разозлились на того, кто их запер? Насколько я понимаю, зал, в котором они оказались заперты, был предназначен для искусства. Они были изолированы мощным средством трансформации. И, похоже, в Аргентине беспричинное заточение людей в пустом помещении произвело большее впечатление, чем в Сохо[8].

Охватывающие всю галерею жесты следовали один за другим в конце шестидесятых годов и с меньшей частотой продолжались в семидесятых. Пиком этой тенденции, как по масштабу, так и по широте интерпретаций, стали события января 1969 года в Чикаго. На сей раз предметом интервенции оказалась уже не галерея, а институт, объединяющий множество галерей, — музей. Ян ван дер Марк пригласил художника Кристо, соратника Кляйна и Армана по Парижу начала 1960-х, сделать выставку в новом Музее современного искусства Чикаго. Кристо, уже готовивший в это время выставку в близлежащей коммерческой галерее, предложил для музея нечто особенное — топологический проект упаковки здания изнутри и снаружи. Возникли огромные практические проблемы; хотя по степени таковых можно судить о серьезности жеста, обычно о них забывают: по прошествии времени трудности теряются из виду. Не сразу удалось договориться с пожарным инспектором. Ощущалось незримое присутствие мэра Ричарда Дейли, и неудивительно: в музее только что, по следам Демократической конвенции 1968 года[9], прошла выставка, посвященная насилию. Эта самая успешная политическая выставка шестидесятых сплотила попечительский совет и сотрудников музея в едином либеральном негодовании (к тому же Дейли стал объектом резкого протеста художников в соседней галерее Ричарда Фейгена; среди показанных там работ была, например, «Кружевная занавеска для мэра Дейли» Барнетта Ньюмана[10]). К всеобщему удивлению, упаковка Кристо была осуществлена без притеснений со стороны городских властей. Вероятно, мэр, едва оправившийся от шквала критики в прессе, на сей раз предпочел не будить спящую собаку. Что же можно сказать о произведении Кристо?

Бесспорно, это была самая смелая для того времени совместная работа художника и галериста, сравнимая разве что с проектом, осуществленным в 1971 году Хансом Хааке и Эдвардом Фраем в Музее Гуггенхайма. Музей был американским, но ван дер Марк и Кристо происходили из Европы, один из Нидерландов, другой из Болгарии. Пребывание ван дер Марка на музейной должности стало ныне легендой, превзошедшей все прочие кураторские карьеры шестидесятых годов, кроме, возможно, карьеры Элейн Вариан в нью-йоркском колледже Финча. Ван дер Марк стал в какой-то мере соавтором работы: предложение музея в качестве объекта исследования вполне согласовалось с практикой модернизма, склонного выявлять предпосылки каждой идеи и подвергать их критическому испытанию. Американским музейщикам с их попечителями это не свойственно.

Упаковки Кристо — своего рода пародии на чудесные превращения искусства. Объект — во владении, но это владение ненадежно. Объект теряется и мистифицируется. Его структурная индивидуальность — идентифицирующая морфология — заменяется неясными мягкими очертаниями, и этот синтез, подобно многим другим, усиливает иллюзию понимания. И это лишь часть выводов из «Упаковки Музея современного искусства в Чикаго» (процесса) и «Упакованного Музея современного искусства в Чикаго» (результата). Музей, вместилище, сам помещается во что-то. Обращается ли это двойное утверждение — артификация резервуара, который артифицирует сам, — в отрицание? Становится ли оно актом отмены, разгрузки пустой галереи от накопленного ею содержания?

Искусство Кристо выталкивает эстетические проблемы в социальный контекст, превращая их в предмет политического торга. Не только представителям арт-сообщества, но и обыкновенной публике, разбирающейся в искусстве не больше, чем в аквариумной фауне, приходится занять свою позицию. И это не следствие, а отправной пункт работы. Авангард (традиционно ангажированный) смешивается здесь с постмодернизмом (ищущим новую публику взамен утомленной). Вместе с тем работы Кристо замечательны остротой иронии, играющей наверняка: потеря значительных денежных средств — вот что публика уж точно поймет. Но что придает им политическое измерение, что делает их прицельными репликами в адрес действующих авторитетов, так это сам процесс создания. Изящной пародии подвергается корпоративная структура: пишутся планы, заказываются экологические экспертизы, приглашаются к дискуссии противники, спор с которыми сопровождается непременным демократическим безумием (страннейшие мутации свободного общества являют взору эти публичные дебаты на местах). Затем наступает черед монтажа, порой обнаруживающего некомпетентность подрядчиков и пробуксовку всякого рода американских ноу-хау. Наконец, работа закончена и ждет скорой разборки, словно беглого взгляда на красоту зрителям вполне достаточно.

Это те же публичные работы à la Роберт Мозес[11], но ненасытная ресурсоемкость преподнесена в них удивительно деликатно, ненавязчиво и вместе с тем убедительно. Комбинация передовой эстетики, политической остроты, корпоративных методов озадачивает публику. Размещение гигантских произведений искусства в гуще общественной жизни — не в американской традиции. Бруклинский мост должен был быть построен прежде, чем стать сюжетом для Харта Крейна и Джозефа Стеллы. В Америке крупномасштабное искусство в основном создается художниками-Адамами на отдаленных территориях, где трансцендентность имманентна. Проекты Кристо, скорее, подражают масштабу правительственных достижений: они за огромные деньги обеспечивают ненужным. Избираемые художником предметы упаковки требуют таких расходов (на сооружение «Вьющегося забора» ушло 3,5 миллиона долларов), что связываться с ними кажется чреватым сердечным приступом. Однако в традиции триумфального Я, воспетой Айн Рэнд, цель — продажа произведения — оправдывает средства. Учитывая серьезность этого бизнеса, удивительно, что иные интеллектуалы находят его забавным. Хорошенькое развлечение! Проекты Кристо — одна из очень немногих удачных попыток довести до крайних выводов риторику, доминирующую в искусстве XX века. Они ставят вопрос об утопии в стране, которая сама когда-то была Утопией, и тем самым выявляют дистанцию между устремлениями искусства и допущениями общества. Далекие от русской мечты о передовом искусстве в передовом обществе, они ставят методы несовершенного общества и его мифы о свободе предпринимательства на службу воле не менее сильной, чем воля председателя любого совета директоров. Ничуть не безумные, проекты Кристо представляют собой колоссальные притчи — подрывные, прекрасные и поучительные.

Лишнее доказательство серьезности Кристо и ван дер Марка — выбор для упаковки музея современного искусства; они остро ощущали дискомфорт искусства, постоянно подавляемого художественными институциями, которые ныне, как и университеты, все больше становятся корпоративными предприятиями. Часто упускается из виду, что, упаковывая музей, Кристо символически упаковывал и его функции — музейный магазин (уголок кустарных промыслов), штат экскурсоводов, обслуживающий персонал (обычных рабочих на службе чужой веры), а имплицитно и высоких попечителей. Задача парализовать функции потребовала упаковки полов и лестниц. Только чувствительные стены не пострадали. Детали упаковки остались почти незамеченными. Тщательностью она не отличалась и выглядела скорее любительской, чем профессиональной. Продетые в петли канаты были вручную, где придется, связаны большими грубыми узлами. Будь упаковка добротной, в ней не читалась бы реплика в адрес американского гения подачи — подачи вещей, но, конечно, и людей тоже. Музей и его персонал, упакованные и поданные (прямо и подразумеваемо) Кристо, наводят на мысль о том, что включение в определенную оболочку синонимично пониманию. К каковому, стало быть, музей Кристо открывает путь?

Как и все художественные жесты, этот проект обладает обещанным качеством, своего рода открытым финалом, который для удовлетворительного завершения требует — как вопрос или шутка — ответа. Жест, согласно словарному определению, совершается, чтобы «подчеркнуть идеи, эмоции и т. д.», а часто «просто ради эффекта». Таковы его ближайшие цели. Жест должен привлечь внимание, иначе он не сохранится на время, достаточное для того, чтобы сформировалось его содержание. Но есть во времени жеста скачок, который как раз и является его истинным медиумом. Содержание жеста, открываемое временем и дальнейшими событиями, может не вмещаться в форму его представления. Таким образом, он имеет и моментальный, и отдаленный эффект, причем второй входит в первый, но не целиком. Форма представления жеста — вещь непростая. Она должна соотноситься с текущим набором общепринятых идей и в то же время позиционировать себя за их пределами. Первоначально жест воспринимается (превратно) как нечто, колеблющееся между агрессией и чистым развлечением. В этом смысле «художественность» произведения — это препятствие для него. Если оно воспринимается как принадлежащее некоей существующей категории, то эта категория стремится его поглотить. Удачные жесты — те, что переживают форму, в которой они были представлены, — обычно выносят диалог за пределы принятого дискурса. В играх это сводится к изменению правил, но в искусстве изменения происходят постепенно и с неясными — даже непредсказуемыми — последствиями. Поэтому в жестах есть доля шарлатанства и гадания. Ставка делается на не вполне ясное — но желанное — будущее. Таким образом, жесты — это самый инстинктивный вид искусства: за ними нет полного знания того, что их вызывает. Они рождены жаждой знания, которое может стать доступным только со временем. В карьере художника (если у художников бывает карьера) не может быть слишком много жестов: они сделали бы ее до странности разбросанной. Жест антиформален (ему не по нраву деление искусства на категории), он может противоречить ясной целенаправленности прочих работ его автора. Вам не составить из жестов карьеру, если, конечно, вы не Он Кавара[12], основавший свою карьеру на повторении одного и того же жеста.

Проект Кристо — редкий пример соответствия исходной формы и последующего содержания, хотя поначалу, конечно, на первый план выходил его «забавный» аспект. Юмор и остроумие Кристо очевидны, но их структура сложна (смех — вовсе не простая тема) и ничуть не забавна. «Упакованный музей» способствовал более глубокому осмыслению центральной тенденции искусства шестидесятых и семидесятых годов — стремления изолировать, обнажить и описать структуру, через которую проходит искусство, а также его изменения в этом процессе. Галерея в то время стала мишенью лицемерной агрессии со стороны художников, которые продолжали пользоваться ею, демонстрируя тем самым готовность терпеть это раздвоенное существование, чтобы выжить. Такова, конечно, одна из характерных черт передового искусства посткапиталистической эпохи. Отдать искусству то, что принадлежит искусству, а коллекционерам — то, что они хотят купить, часто удается без потерь для тех и других. Излишняя сознательность вызывает смущение, вгоняет в краску тайных революционеров. И если некоторые художники шестидесятых и семидесятых годов — в том числе Кристо — сумели беспристрастно оценить подтексты своих догадок и полемических выпадов, в этом их особое достижение.

Их жесты роднит понимание того, что галерея — это пустота, потенциально нагруженная содержанием, которое прежде принадлежало искусству. Состязание с этим идеализированным местом, завладевшим трансформирующими способностями искусства, вызвало к жизни широкий спектр стратегий. К уже упомянутым — убийству метафоры, обострению иронии, гротескному взвинчиванию цены ненужного, «рас-творению» — следует добавить еще одну: разрушение. Фрустрация — вот взрывчатое вещество позднемодернистского искусства в ситуации стремительного сужения выбора в тесном коридоре дверей и зеркал. Зрителю навязывается своего рода малый апокалипсис, с легкостью выдающий свои дилеммы за мировые. Прямо высказались об этой беспричинной агрессии только две выставки 1968 года: «Насилие в новейшем американском искусстве» (Музей современного искусства, Чикаго; куратор Ян ван дер Марк) и «Искусство разрушения» (Колледж Финч, Нью-Йорк; куратор Элейн Вариан). Затем галерейные пространства смущенно завернулись в свои упаковки сами. Никто не разгромил музей, хотя альтернативным (музею) пространствам досталось еще как. Множество методов было опробовано в попытках нарушить изоляцию истерической камеры галереи от места и времени — вплоть до ее извлечения из привычных стен и переноса на иную территорию.

Примечания

- ^ Джон Копланс (1920–2003) — англо-американский художник, фотограф, критик. Особое влияние приобрел в качестве одного из основателей и ведущих авторов журнала «Артфорум», трибуны новаторского искусства США 1960–1970-х годов. Копланс предложил в 1960 году саму идею и принципиальный (квадратный) дизайн издания, а в 1972–1977 годах возглавлял его редакцию.

- ^ IKB, «Международная синяя Кляйна» — краска на основе искусственного ультрамарина, созданная Кляйном в сотрудничестве с химиком и производителем красок Эдуардом Адамом и запатентованная в 1960 году.

- ^ . По-видимому, автор имеет в виду «Аэростатическую скульптуру » — выпущенные Кляйном 1100 синих воздушных шаров 10 мая 1957 года (первый искусственный спутник Земли был запущен СССР 8 октября того же года) на вернисаже выставки «Монохромные предложения» в той же галерее Ирис Клер. Этот жест можно соотнести со словами Кляйна в «Манифесте из отеля “Челси”» (1961), которые не лишены перекличек с текстом Б. О’Догерти: «Используя в монохромных экспериментах 1946–1956 годов другие [нежели ультрамарин] цвета, я не терял из виду фундаментальную истину нашего времени, которая заключается в том, что форма является уже не просто линейной, а всепроникающей ценностью. Еще юношей в 1946 году я решил вписать свое имя по ту сторону небосвода, предприняв фантастическое “реалистически-воображаемое” путешествие. В тот день, лежа на пляже в Ницце, я вдруг возненавидел птиц, которые летали туда-сюда в моем прекрасном безоблачном небе и норовили продырявить красивейшее и величайшее из моих произведений». Среди относящихся к делу работ Джозефа Корнелла, часто обращавшегося к «космической» тематике, стоит указать прежде всего на ассамбляж «В направлении Синего полуострова (Посвящение Эмили Дикинсон)» (1951–1952).

- ^ Приведем отрывок из программной статьи Г. Розенберга «Американская живопись действия» (1952), который имеет в виду Б. О’Догерти и в котором Розенберг критикует конформистски-безосновательную тенденцию в абстрактном экспрессионизме: «Слабый мистицизм, элемент “христианской науки” в новом движении, идет в противоположном направлении — к легковесной живописи: никогда еще не было так много незаслуженных шедевров! Произведения этого круга лишены диалектического напряжения подлинного действия, сопряженного с риском и волей. Когда на тюбик с краской надавливает Абсолют, результат может быть только один — Успех. Художнику нужно лишь постоянно быть на подхвате, готовым пожать плоды бесконечной череды всплесков удачи. Его жест совершается беспрепятственно, не встречая сопротивления ни со стороны противоположного импульса в себе самом, ни со стороны желания художника в большей мере осуществить себя в своем действии. Довольствуясь чудесами, которые картина и так содержит в себе самой, художник соглашается с общим местом и просто приукрашивает его своим обыденным нигилизмом. Результатом оказываются апокалиптические обои» (Art News. No. 51/8. December 1952. P. 22).

- ^ Тосун Байрак (род. 1926) — турецко-американский суфий, ученый, видный историк и теоретик ислама и суфизма, эссеист и критик, в 1970-х годах активный участник художественной жизни Нью-Йорка.

- ^ Жак Вашé (1895–1919) — активный участник парижской художественной жизни 1910-х годов, близкий друг Андре Бретона, оказавший на него значительное влияние и считающийся, несмотря на раннюю смерть и скудное наследие (считанные короткие тексты и несколько десятков писем), одним из основоположников сюрреализма. О’Догерти имеет в виду мифологизированную усилиями Бретона гибель Ваше, который умер при неясных обстоятельствах (по-видимому, от передозировки опиума), будучи солдатом действующей армии во время Первой мировой войны. В предисловии к сборнику писем Ваше, который был подготовлен им уже в 1919 году, Бретон, в частности, писал: «Бывают цветы, распускающиеся в чернильницах лишь ради некрологов. Таким был мой друг».

- ^ «Группа авангардного искусства Росарио» — объединение художников аргентинского города Росарио, действовавшее в 1965–1969 годах.

- ^ «Выставка» была закрыта полицией в тот же день, 8 октября 1968 года, и «Цикл экспериментального искусства» окончился, едва начавшись.

- ^ Национальная демократическая конвенция (съезд Демократической партии США) в Чикаго в 1968 году ознаменовалась бурными протестами молодежи против войны во Вьетнаме. Выступления были жестоко подавлены полицией с применением дубинок и слезоточивого газа.

- ^ Работа представляет собой стальную раму характерного для Ньюмана размера (около 170×120 см) с натянутой внутри нее решеткой из колючей проволоки.

- ^ Роберт Мозес (1888–1981) — влиятельнейший американский чиновник 1920–1960-х годов, инициатор и куратор множества крупных урбанистических проектов — мостов, парков, стадионов и т. д. — в городе и штате Нью-Йорк.

- ^ Он Кавара (1932–2014) — японско-американский художник-концептуалист, большинство произведений которого сводятся к указанию даты. Самое известное из них, которое, вероятно, и имеет в виду О’Догерти, — начатая Каварой в 1966 году и прерванная незадолго до смерти серия «Сегодня», состоящая из картин с написанными белым шрифтом на однородном темном фоне датами их создания.