Состояния мобилизации: советский энтузиазм и постсоветская «позитивность»

Доклад профессора кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Департамента философии УрФУ Татьяны Кругловой, прочитанный на симпозиуме «Мобилизация реальности» Интеллектуальной платформы 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Фасад гостиницы «Исеть» во время 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. 2015. Фото: Петр Захаров

Фасад гостиницы «Исеть» во время 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. 2015. Фото: Петр Захаров

В Екатеринбурге открылась 3-я Уральская индустриальная биеннале — один из крупнейших регулярных проектов современного искусства в России, организованный Государственным центром современного искусства (комиссар биеннале — Алиса Прудникова, директор Уральского филиала ГЦСИ) при поддержке Министерства культуры РФ, Администрации Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга и ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». В этом году главные выставки биеннале (Основной проект, итоговая выставка программы арт-резиденций и блестящая экспозиция, посвященная истории здания), проходящей под девизом-темой «Мобилизация», заняли пустующие номера нефункционирующей гостиницы «Исеть» — 11-этажного конструктивистского шедевра 1931 года архитекторов Ильи Антонова, Вениамина Соколова, Анатолия Тумбасова и Александра Стельмащука. Кураторы Основного проекта — Бильяна Чирич (Шанхай) и Ли Чженьхуа (Пекин–Базель) — представили две самостоятельных экспозиции, пригласив к участию как звезд современной художественной сцены (среди них — Йоко Оно, создавшая специально для биеннале минималистичную, но эффектную комнату для медитаций), так и молодых художников из 21 страны мира. Традиционной для Уральской индустриальной биеннале является Интеллектуальная платформа — серия встреч отечественных и зарубежных интеллектуалов, ученых и исследователей культуры. Ключевым событием Интеллектуальной платформы этого года стал симпозиум «Мобилизация реальности», состоявшийся в начале сентября в Уральском Федеральном университете имени Первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге и Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила. С любезного разрешения организаторов симпозиума и Татьяны Кругловой, доктора философских наук, профессора кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Департамента философии УрФУ, мы публикуем ее доклад, прочитанный на симпозиуме.

Очевидно, что человеку, вовлеченному в трудный, тяжелый и непредсказуемый процесс социальной модернизации, сложно построить систему оправдания подобного рода событий, и не столь важно, где это происходит: в западном, либеральном, или советском, тоталитарном, пространстве. Положительный результат не гарантирован, а выложиться надо на полную. Необходимость активной и успешной адаптации порождает потребность в особом типе позитивных (мотивирующих добровольную приверженность) состояний.

Состояние мобилизации характеризуется социальным эффектом: оно порождает действенность. Отличие концепта «мобилизация» от других, сходных по семантике понятий, в том, что он характеризует высшую степень вовлеченности в процесс или готовности перейти от намерений к действию. Проблема достижения нужного эффекта вовлеченности заключается, на наш взгляд, в том, что данное состояние должно сопровождаться преимущественно положительными эмоциями. Однако это совершенно неочевидно в случаях, когда нас мобилизуют на войну или вовлекают в трудовую деятельность и другие, связанные с опасностями и лишениями, события. Эта проблема существовала всегда, но в обществах модерна она обострилась, поскольку «естественные» (традиционные) способы достижения эффекта вовлеченности либо не срабатывают, либо оказываются недостаточными. Возникает необходимость создания новых ценностных режимов, позволяющих оправдать трудности модернизационного процесса, найти позитивную мотивацию, снять травматические последствия. В этом отношении мобилизация тяготеет к языку позитивности — и в значении «позитивного» как практического (в философско-позитивистском смысле), и в значении «положительного» (противоположного «негативному» и «критическому»). Люк Болтански и Эв Кьяпелло сделали предметом своего интереса эти позитивные моменты, назвав их «духом капитализма», парадоксально сопровождающим разные исторические стадии капитализма. Эти положительные ценности, действующие на всех исторических стадиях существования капитализма, — воодушевление, защищенность и справедливость.

Мы обратили внимание на то, что стадия «второго духа капитализма» (1940–1970) имеет существенные пересечения с периодом сталинской модернизации/индустриализации, что позволяет сравнить ценностные режимы в плане их мобилизационного эффекта в двух противоположных типах общественного устройства — капитализме и социализме. Второй «дух» «фокусируется на идее большой сплоченной фирмы» [Болтански, Кьяпелло, 2011. C. 80]. Для него характерны: фирмы под руководством управленцев; большие индустриальные компании; массовое производство; государственная экономическая политика. В плане воодушевления: карьерные возможности; властные позиции. В плане справедливости: целеориентированное управление. В плане защищенности: долгосрочное планирование; карьеры; государство всеобщего благоденствия. Таким образом, мобилизация в обоих типах обществ модерна центрируется вокруг ценности сплоченности, связи частного и общего блага. На первый взгляд, социально-психологическое и экзистенциальное своеобразие мобилизации в период строительства социализма выражено в концепте «энтузиазма», употребление которого в капиталистическом процессе обычно не фиксируется: слово видится полностью рожденным внутри советской культуры. Но Болтански и Кьяпелло прямо соотносят «воодушевление» и «энтузиазм» как важнейшие измерения обеспечения духа капитализма: «первое отсылает к тому, что столь “воодушевляющего” дает участие в капитализме, другими словами, как эта система может помочь людям добиться процветания и как она может рождать энтузиазм» [Болтански, Кьяпелло, 2011. C. 79].

Наша задача состоит в том, чтобы, во-первых, сопоставить в рамках одного исторического периода «дух капитализма» и советский концепт «энтузиазма» (его репрезентацию в социалистическом реализме); во-вторых, обнаружить трансформации советских установок на положительное начало в постсоветских художественных продуктах, исходя из констатации возросшего заказа на «позитивность» в современном российском обществе.

Для начала проясним парадокс понятия «дух капитализма». Болтански и Кьяпелло пишут о том, что капитализм во многих отношениях является абсурдной системой: несмотря на мучительность проживания, трудности вовлеченности в производственный процесс, проблемы с гарантией успеха, отчаяние и пессимизм, капитализм не теряет своих приверженцев и оказывается чрезвычайно устойчивым и стойким порядком. Развитие становится возможным благодаря режиму оправдания, делающим капиталистический порядок привлекательным. Что делает эти режимы позитивности не простой уловкой пропаганды, идеологической химерой, слепой верой, а реальной движущей силой? Во-первых, критика: «Капитализм нуждается во врагах, людях, которые испытывают к нему сильную нелюбовь и готовы развернуть против него целую войну» [Болтански, Кьяпелло 2011. С. 78]. Во-вторых, «дух капитализма будет крепнуть, только если предлагаемые им оправдания конкретизированы, т. е. если он делает людей, к которым обращается, более осведомленными о том, что поставлено на карту, и предлагает им модели действия, которыми они на самом деле могут воспользоваться» [Болтански, Кьяпелло 2011. С. 79].

Предпримем попытку придать понятию «режим оправдания» универсальное значение, чтобы сделать процедуру сравнения с советской ситуацией более корректной. Под режимом оправдания мы понимаем, во-первых, установку на приятие, согласие с миром наличного социального бытия, его ценностями, и работу по их утверждению и продвижению; во-вторых, установку на сотрудничество с влиятельными внешними по отношению к миру искусства силами; в-третьих, стремление доказать свою нужность в глазах этих сил, предъявить аргументы в пользу права на существование собственного варианта творчества. Теснейшим образом с режимом оправдания связана позитивность, понимаемая как ориентация на сложившийся порядок вещей.

На наш взгляд, «режим оправдания» пришел на смену «режима критики», доминирующего в период до начала 1920-х. Вся история западного и русского искусства Нового времени, по крайней мере с эпохи Просвещения и до начала ХХ века, построена вокруг концепта «критика». В центре классической эстетики «после Канта» — трансцендентальный субъект: автономная, независимая личность, чьей главной ценностью является свобода воли, и ее позиция в мире обеспечена, прежде всего, критичностью. Рефлексировать — значит быть способным осуществлять критическую способность суждения. Свойством трансцендентального субъекта — быть критичным — наделяются теоретики, авторы и персонажи художественных произведений. Неслучайно XIX век — время расцвета института художественной критики, ее огромного влияния на литературный процесс. И одно из самых влиятельных художественных направлений этого времени — социальный, он же критический, — реализм. Главные герои литературы тоже наделены критичностью в избытке, они разрывают соглашения с обществом, выпадают из круга людей, принимающих этот мир, часто оказываются на границе нормы. Герои искусства ХIХ и начала ХХ века — несчастные, постоянно сомневающиеся, мятущиеся люди. Все они так или иначе порождение и продолжение «фаустовского человека» и наделены беспокойной душой, никогда не находящей покоя и удовлетворения. В этом смысле они утверждают идеал путем критики, иначе говоря — негации. Неслучайно главные герои постромантической эпохи никогда не бывают «положительными». Более того, сама положительность как мировоззренческая доминанта оказывается под большим подозрением: подобному герою грозит упрек как минимум в неискренности, а его автору — в лицемерии или отсутствии таланта.

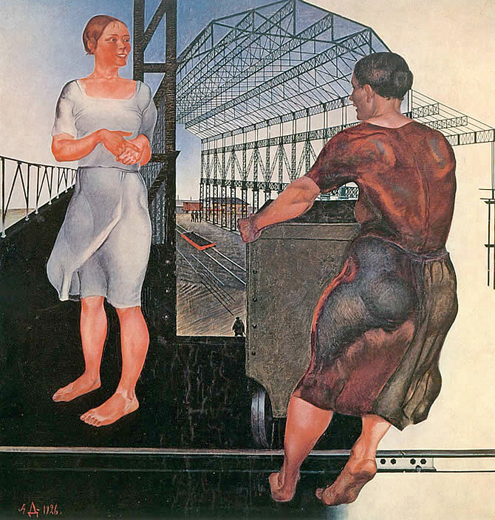

Таким образом, фундаментальность режима критики делает его явно предпочтительнее режима оправдания. Но реалии ХХ века заставляют обратить внимание на не менее интересную тенденцию — явный крен в сторону режима оправдания и недооцененность его в качестве предмета исследования. Мир искусства 1920–1930-х годов наполняется жизнерадостными, самодостаточными героями, уверенно смотрящими в будущее, а художественная критика всерьез занимается разработкой концепта «положительного героя». Положительный герой — безусловная новация соцреализма, идентификация с ним адресата давала эффект необычайной силы, так как он обладал харизмой сверхчеловека, лишенного страха, открытого навстречу будущему, и в то же время был обыкновенным индивидом, укорененным в повседневной среде.

Соцреализм и в целом искусство сталинского периода я понимаю как «язык позитивности» (применение термина «язык позитивности» по отношению к советскому авангарду принадлежит Екатерине Деготь [Деготь 2000. С. 141] и художественную репрезентацию ценностного режима оправдания/приятия наличного социального мира как преимущественно позитивного. Отторжение от «нытья» и «брюзжания» — характерная позиция для доминирующей части советской творческой интеллигенции. В новом мире появляется императивное требование быть счастливым, а несчастливость — это то, чего надо стыдиться: «И никто на свете не умеет / Лучше нас смеяться и любить» (В. Лебедев-Кумач).

Наша гипотеза заключается в том, что советские интеллектуалы, прежде всего в сфере художественной деятельности, формировали режим духа социализма, оправдывающий приверженность к нему, делая его привлекательным, вызывая энтузиастическую активность, обеспечивая мобилизационный эффект. Попытаемся ответить на вопрос, как заражение энтузиазмом и другими подобными состояниями происходило в советской версии. Во-первых, «энтузиазм» — это концепт с очень высокой частотностью употребления в рассматриваемый нами период. У него богатый семантический набор сверхположительных значений: «воодушевление», «пафосность», «патетичность», «ликование», «жизнерадостность», «воспевание» и т. п. Как характеристика массовых состояний, это свидетельствует об исторической новизне концепта «энтузиазм». Во всех его значениях акцентировано возбуждение, сильная концентрация экзистенциальных состояний, в которых негативное и позитивное находятся в нерасчленимом единстве. Михаил Рыклин находит ключевую характеристику советского общества в метафоре «пространства ликования», осмысляя именно это, особо напряженное, и, вероятно, чрезвычайно позитивное, массовое состояние. Он спорит с интерпретацией Ханны Арендт, которая понимала советский вариант тоталитаризма как общество с атомизированной массой испуганных индивидов, объединенных страхом. Рыклин утверждает, что существовало «большое количество экзотических, ранее неизвестных уз. <…> Само недоверие друг к другу связывало людей, заключенных в пространство коммунальных квартир. Атомизация предполагает, что страх еще не стал ужасом, порождающим большое число ранее невиданных связей. Страх разъединяет, но ужас объединяет на совершенно новой основе. Ужас принимает форму ликования и без труда прочитывается внешним наблюдателем как проявление наслаждения» [Рыклин, 2002. С. 11].

Таким образом, под поверхностью ликования скрывается ужас, что и составляет специфику энтузиастического состояния в сталинский период и репрезентируется в искусстве этого периода. Выражаясь точнее: в искусстве раннего соцреализма, которое находилось на границе между открытиями революционного (левого) авангарда и началом формирования канона соцреализма. Именно в раннем соцреализме можно обнаружить чистоту и концентрацию энтузиастического состояния; в другие, более поздние периоды советского общества и искусства, энтузиазм и его скрытая экзистенциальная глубина подвергаются коррозии.

Положительный герой бесстрашно открыт вызовам мироздания и действует, на взгляд постороннего наблюдателя, нерационально, нелепо и безумно (как ударники в романе «Время, вперед!», о чем подробно говорит Михаил Гаспаров), но если вы пойдете вслед за ним, не рассуждая, вам откроется новый блистающий мир. Эта, во многом непонятная сегодняшнему адресату, харизма была прочувствована и талантливо выражена на закате советской эпохи Алексеем Германом в кинофильме «Мой друг Иван Лапшин» (1986). Нет никаких сомнений, что его герои живут в состоянии предельной мобилизации, они готовы сделать все, обладая невероятной выносливостью, позволившей осуществлять невозможное — построить «город-сад» в убогой, насквозь промерзлой и продутой ветрами пустой земле. И именно Алексей Герман дал нам почувствовать шевелящийся под энтузизмом распевающих бодрый гимн Коминтерна («Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте! / На битву шагайте! <...> / Проверьте прицел, заряжайте ружье. / На бой, пролетарий, за дело свое!») ужас, тревогу, а также наше знание того, что ждет этих людей.

Поэзия раннего соцреализма дает яркие примеры амбивалентности энтузиазма, инверсии негативного и позитивного. Речь пойдет о когорте поэтов, называвших себя «Октябрьским поколением», для которого характерно добровольное и успешное вписывание в идеологический и государственный заказ. Лев Аннинский посвятил им половину книги «Красный век», рассмотрев в разделе «Медные трубы» целую обойму поэтов: Алексея Суркова, Эдуарда Багрицкого, Павла Антокольского, Владимира Луговского, Илью Сельвинского, Михаила Светлова, Леонида Мартынова, Николая Тихонова, Александра Прокофьева, Михаила Исаковского. Это — классики соцреализма, получившие при жизни полноту официального признания и массовой популярности, измеряемой тиражами и количеством написанного. Все названные поэты сохраняют свою разность, индивидуальность, но общее проходит красной нитью через их творчество и жизнь в советском мире. Это общее можно описать так: воспевание строящегося вокруг мира. Сами они называли себя «счастливым поколением». Аннинский задается вопросом «Каким образом люди, прошедшие через все мыслимые мясорубки одного из самых кровавых веков истории, искренне верили, что они так беспримерно счастливы?» [Аннинский 2004. С. 196].

Внутри ценностного ядра поэзии сталкиваются взаимоисключающие полюса: жизнь и смерть, прекрасное и безжалостное. В гигантском напоре энергии поэзии Багрицкого обнаруживается, что «новый мир постоянно готовится к смерти. Причем без всякого страха» [Аннинский 2004. С. 207]. Энтузиазм имеет интонацию гибельного веселья, превосходства над осторожностью и здравым смыслом, презрение к опасности: «Чтобы звездами сыпалась кровь человечья, / Чтобы выстрелом рваться Вселенной навстречу <…>. / И петь, задыхаясь, на страшном просторе: / “Ай, Черное море, / Хорошее море”» (Э. Багрицкий). Семантика крови оказывается одной из самых частотных и амбивалентных, как в архаических ритуалах: «Но в крови горячечной / Подымались мы, / Но глаза незрячие / Открывали мы» (Э. Багрицкий). В последнем отрывке — финале знаменитой «Смерти пионерки» — горячечное рифмуется с незрячестью, и это неслучайно. И то, и другое слово — симптом болезненного возбуждения, выхода за пределы нормы. В горячке, как и в слепоте, невозможно увидеть мир четко, ясно, сквозь призму аналитического ума. Можно только быть завороженным его сиянием, прикованным к нему.

В описании Аннинским их творческих биографий мы обнаруживаем приметы режима оправдания и языка позитивности. Первый общий лейтмотив — счастье, выплавленное из несчастья: «Как у всех великих советских поэтов, дослужившихся до положения великих советских сановников, счастье получает всемирное измерение, и в стихах щедро обозначаются маршруты и координаты» [Аннинский 2004. С. 289].

Второй общий момент — способность мгновенно откликаться на социальный заказ. То, что Аннинский пишет о Багрицком: «Он продемонстрировал замечательную способность улавливать в воздухе эпохи и сжимать в формулы настроения, решения и оценки, вызревавшие в интеллектуальных кругах. Эти его формулы входили в жизнь, делаясь частью идеологических программ» [Аннинский 2004. С. 211], о Тихонове: «Он оправдал репутацию безупречного советского автора, написав огромное количество стихов, подкрепивших большевистский идеологический пантеон» [Аннинский 2004. С. 227], о Прокофьеве: «…живо откликается на меняющиеся злободневные вызовы и легко включает в свои попевки меняющиеся символы времени» [Аннинский 2004. С. 267], о Светлове: «…он позволяет себе воспевать что угодно» [Аннинский 2004. С. 356], — можно смело отнести и ко всем остальным героям его книги.

Большинство из них прожило большую длинную жизнь при Советской власти, не отказываясь, как пишет Аннинский, от «целостно-победоносной картины мира», невзирая на трагические и катастрофические события как исторической, так и личной жизни. Все эти поэты — разные, но одинаково легко и естественно входят в роль «певцов» того мира, современниками которого они были и участниками строительства которого стремились быть. Неустанно откликались на старые и новые вызовы современности, беря на себя роль летописцев свершений — иначе говоря, позитивности. Аннинский пишет о Николае Тихонове: «Этих людей уже мало что связывает с прошлым, они впиваются в будущее. Ценности творятся на скаку. Крещение — в огнях и водах, под пение труб. Кто был ничем, становится всем. Из ничего возникает — все» [Аннинский 2004. С. 227]. Это тоже знак общей судьбы и третий лейтмотив: они стремятся заполнить образовавшуюся пустоту, бегут от прямого взгляда в глаза бездны. Их объединяет невозможность солидарности с негацией, лейтмотив вытеснения пустоты. Аннинский открывает тщательно скрываемое онтологическое основание этого порыва к позитивности — экзистенциальную пустоту и бездну послереволюционной катастрофы, в нашей терминологии — неосознаваемую негативность. Например, именно так Аннинский пишет о Сельвинском и той «яростной работе, того безостановочного перемалывания жизненной материи, с помощью которой душа всю жизнь пытается заполнить бездну» (курсив автора. — Т. К.) [Аннинский 2004. С. 261]; о Луговском: «…мыслит в категориях глобально-сверхличных, его пафос — яростное заполнение пустоты энергией, загоняемой в вещи, предметы и силуэты» [Аннинский 2004. С. 336].

В отличие от духа капитализма, в котором критика была встроена в режим оправдания — «Капиталистическая система оказалась такой сильной, так как открыла путь к своему спасению в направленной на нее критике» [Болтански, Кьяпелло 2011. С. 78], — дух социализма (энтузиазм) отказывается от аналитических процедур. Подвижность и незакрепленность элементов поэтики соцреализма вытекает из постоянного требования «органического синтеза», «целостных живых органических образов», из стремления создать новый вид творчества, нерасчленимого на стадии языка. Опрокидывание художественных и языковых норм превращается в признак витальности, делая соцреализм неким вариантом советской «философии жизни». Но если в романтизме сходные требования рефлексировались, в соцреализме рефлексия становится не только ненужной, но и невозможной и даже враждебной. Культура этого периода избегала и даже запрещала аналитическое самоописание. А поскольку любой анализ — это разрушение целостности, аналитическое слово приравнивалось к разрушительному действию [Круглова 2005. С. 27].

Враждебными соцреалистической культуре оказывались также все те, кто пытался перевести ее мироощущение на язык логически непротиворечивых требований. Эта позиция возможна только для субъекта, сохраняющего нейтральное отношение к этой культуре, но «культура 2» не знает нейтральной позиции: «Надо либо полностью раствориться в культуре, либо быть отвергнутым ею. Позиция нейтрального наблюдателя ведет к уничтожению наблюдателя» [Паперный 1996. С. 249]. Соцреалистический язык позитивности одновременно становится языком сотрудничества и согласия.

Обратим теперь наш взгляд в современную постсоветскую Россию. Можно констатировать явно возросший сегодня заказ на «позитивность» во всех сегментах художественной культуры. Очевидно, это касается в первую очередь массового искусства, но нас интересует регулятивная функция требования позитивности. Позитивность стала своего рода просеивающей сеткой в многочисленных инстанциях, определяющих выход к зрителю произведений искусства. Наблюдается удивительное единство между публикой и властью по поводу широко применяемого критерия позитивности. Можно больше не разбирать художественные достоинства произведения, не выявлять его социальный потенциал, не анализировать профессиональные качества, не просчитывать социологические параметры спроса, а просто объявить произведение недостаточно позитивным, и его судьба будет решена.

Концепт «позитивности» стал частотным в русском языке относительно недавно. Его семантика требует специального дискурс-анализа, но в первом приближении можно заметить, что слово, пришедшее в российское публичное пространство как английская калька, на волне императивного требования успешности, пронизавшего СМИ, несет в себе следы западного исторического опыта, отсылая к «духу протестантизма» (М. Вебер). В то же время в его семантике представлена и советская — не менее императивно выраженная — установка на бодрость, энтузиазм, открытость будущему. Между ними, при некотором сходстве, есть скрытое, но имеющее тенденцию раскрываться в перспективе, противоречие. Мобилизующий эффект духа протестантизма/капитализма опирается на «позитивное» в том смысле, которое придали ему философии позитивизма и прагматизма — установке на дело. В российско-постсоветском контексте мобилизующий смысл «позитивного» заключается в отталкивании от негативного/критического, конструировании воодушевляющего настроя. Позитивное в таком его понимании абстрагируется от прагматического эффекта, от собственно «делания/труда», контаминируя с «релаксацией», «развлечением», «легкостью». Современная «позитивность» демонстрирует симптомы того, что мы попали в семантическую ловушку: харизматическая природа языка позитивности и энтузиазма раннего соцреализма, в глубине которого скрыта амбивалентная смычка страшного и прекрасного, сегодня невозможна и непонятна, а западная позитивистская установка на ежедневное усилие, здравый смысл и расчет ничем не обеспечена: ни социально, ни экзистенциально. В итоге господствует позитивность, скорее, антимобилизационного свойства. Нам еще предстоит трудная работа по поиску новых и собственных оснований взаимосвязи воодушевления и критики.

Библиография

Аннинский, Л. Красный век: Серебро и чернь. Медные трубы // Лев Аннинский. — Москва: Молодая гвардия, 2004.

Болтански, Л., Кьяпелло, Э. Новый дух капитализма // Логос / Люк Болтански, Эв Кьяпелло. — 2011. — № 1. — С. 76–102.

Гаспаров, М. Лекция № 3 «Проблема субъекта в романе соцреализма: “Как закалялась сталь” Н. Островского и “Время, вперед!” В. Катаева» [Электронный ресурс] // Сибирский федеральный университет / М. Гаспаров. — Режим доступа: http://tube.sfu-kras.ru/video/1565?playlist=1563 (дата обращения: 23.09.2015).

Деготь, Е. Русское искусство ХХ века // Екатерина Деготь. — Москва: Трилистник, 2000.

Круглова, Т. Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма // Татьяна Круглова. — Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2005.

Паперный, В. Культура Два // Владимир Паперный. — Москва: Новое литературное обозрение, 1996.