Байки из склепа

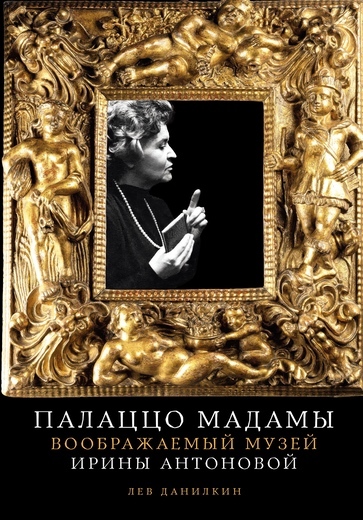

Безусловным хитом среди книг нон-фикшен текущего сезона стал почти 600-страничный том с провокационным название «Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой». Эта биография одной из самых знаменитых фигур музейного мира, которую многие считают одиозной, возглавлявшей Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 52 года (c 1961 по 2013 год), вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн» и принадлежит перу опытного биографа советских героев разного рода Льва Данилкина. Редкая книга о материях, связанных с историей искусства, может сегодня вызвать такой ажиотаж в рядах заинтересованных читателей. «Артгид» надеется, что какой-то неведомый ему сетевой архивист уже взял на себя труд собрать если не все, то многие радикально противоположные мнения об этой книге. Мы же, для того чтобы зафиксировать дискуссию, заказали две рецензии на произведение Льва Данилкина — художественному критику Кире Долининой и исследователю, а в прошлом хранителю ГМИИ им. А. С. Пушкина Елене Шарновой.

Ирина Антонова и художник Марк Шагал в зале искусства Передней Азии ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1973. Архив ГМИИ

Ирина Антонова и художник Марк Шагал в зале искусства Передней Азии ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1973. Архив ГМИИ

О чем, казалось, будут говорить

Черт меня дернул начать чтение томины Льва Данилкина об Ирине Антоновой. Вот уж точно не мой герой: все три раза, когда я видела ее лично, она вела себя как базарная баба и кричала на своих подчиненных, никаких искусствоведческих заслуг за ней нет и не было, а история номенклатурного советского директора, продержавшегося на посту при всех властях, от Хрущева до Путина, занимательна, но не на шестьсот страниц же. Однако, признаюсь, меня захватил азарт: если первая фактическая ошибка в книге была на второй строчке текста (картина Вермеера, с которой начинается повествование, называется не «Аллегория живописи», а «Искусство живописи», что неоспоримо — поскольку это единственное известное нам прижизненное название картины Вермеера), а вторая — в третьем абзаце (один и тот же музыкальный инструмент именуется то «вирджинал», то «верджинел», что возможно при копировании из текстов разных времен, но хотелось бы единообразия), то меня как историка искусства явно ждали бездны.

Причем даже несколько замечаний в посте в соцсетях про неточности и промахи, допущенные автором документальной биографии в первой же главе, вызвали шквал эмоций и комментариев. Главный из них: большой писатель имеет право на ошибки, их можно исправить, а высокая литература их полностью извиняет; копаться в фактах, именах и датах — удел убогих критиков, которые сами ничего близкого написать не могут. Это впечатляло: за тридцать с лишним лет работы художественным критиком я ни разу не слышала «не нравится — нарисуйте сами». Литературный же мир явно отвергал проблематику чистоты исторического изложения. Это показалось странным: Лев Данилкин, прежде чем заявить себя «писателем», долгое время был литературным критиком «Афиши», да и по образованию филолог, строгостям истории литературы вроде бы не чуждый. Такой поворот сюжета о «Палаццо Мадамы» показался мне интересным, и я решила дочитать книгу до конца.

О чем говорили

Яростное обсуждение новой книги Льва Данилкина длится уже больше месяца, а страсти никак не улягутся. Началось, как водится, с социальных сетей: там ломались копья по поводу нравится / не нравится героиня книги и нравится / не нравится стиль автора. Поскольку Ирина Антонова оставила после себя внушительное количество интервью и кое-как записанных за ней (или скроенных из тех самых интервью) «автобиографий», первая из указанных выше оппозиций как бы не очень актуальна: было уже достаточно поводов проклясть властительницу ГМИИ или поклясться ей в вечной верности. Ну разве что у книги Данилкина будет побольше читателей, далеких от музейных интриг, и для них крайне неаппетитный образ Антоновой, сотканный из свидетельств знавших ее людей, окажется новостью.

Вопрос о стиле этого вязкого текста мог бы быть куда интереснее, если бы почти все споры не строились на слепой вере, без анализа: «шикарный текст» (главный редактор профильного издания The Art Newspaper Russia Милена Орлова); «на мой вкус, это великолепная книга» (архитектурный критик Григорий Ревзин); «Антонова пыталась создать великий музей, а Данилкин в рассказе о ней — повествовательную форму, близкую к совершенству» (рецензия поэта, критика и куратора Дмитрия Смолева в The Art Newspaper Russia) и т. п. Ближе всех к описанию этого самого стиля подошел Михаил Трофименков в статье для «Коммерсанта»: у него Данилкин «как никто, умеет бесить поклонников традиционных биографий. То вставляя в текст немецкие или французские слова, то переходя на современные вульгаризмы, то галлюцинируя о событиях, происходивших за закрытыми дверьми кабинета Антоновой, то осыпая читателей камнепадом метафор и сравнений». Отрицатели писательского мастерства Льва Данилкина анализировать тем более не берутся, и лучшим отзывом тут мне кажется краткая реплика одного петербургского (!) искусствоведа: «Это прям подвиг — Данилкина читать…» Географическая принадлежность автора того или иного мнения в этих разговорах многим кажется важной — питерские, те, которые за Эрмитаж, как бы не могут быть «за» Антонову, ну и за Данилкина вкупе с нею.

Тяжелая критическая артиллерия вступила в бой, когда поле было уже подзачищено: молодой литературный критик Алекс Месропов сразу предупреждает, что Лев Данилкин требует от своего читателя разделять биографический слой текста и литературный: «Этот автор не пишет стандартные биографии. Его книги — замаскированные романы». И рецензент анализирует «Палаццо Мадамы» согласно заявленному жанру: специфический русский постмодернистский роман, который по форме подражает западным левым оригиналам, но содержательно транслирует правые, «красно-коричневые ценности». Дальше идет разговор о мраморизации и мавзолеизации вечного директора и ее музея, об иконе тирана-мечтателя, каковой видит Данилкин свою героиню, и, главное, запускается слово «ресентимент», в который автор «Палаццо» вписывает свои измышления о личной трагедии Ирины Антоновой, в 1955 году провожавшей в Германию сокровища Дрезденской галереи, вывезенные победителем за десять лет до того. Автор рецензии находит в тексте «Палаццо» прямое «оправдание сталинской “трофейной” военной политики», что, надо сказать, обвинение похуже моих несчастных ошибок в названиях картин.

Другой критик, куда как старше и известнее, сам неоднократно выступавший в роли автора документальных биографий крупных литературных фигур, конечно, не видит в героине Данилкина интереса, тянущего на пресловутые 600 стр., но искренне хвалит брата-литератора: для него книга Данилкина — и творческий подвиг, и пример профессионализма, и легкая фронда. Он предлагает мысленно развить это фрондерство и куда точнее сформулировать то, что «хотел», но не рискнул сказать Данилкин: книга получилась о власти, об имперской политике и имперском фарисействе, этакая ностальгия века менеджеров по веку священных чудовищ, то есть красных директоров, обеспечивших империи ее ядерный щит и культурный фасад. Вполне убедительное предположение, есть о чем подумать.

Михаил Трофименков, искусствовед по образованию, идеологическую составляющую книги Данилкина видит в описании советского культурного истеблишмента как такового: жизнь Антоновой описывается как путешествие из одного элитарного советского круга в другой.

Правы и те, и эти. Но мне кажется, точнее видят текст и, главное, причину его популярности те, кто вычитывает «ресентимент» не столько сталинского времени, сколько эпохи застоя, брежневского морока, много-чего-дозволенности при соблюдении определенных правил. В то время можно было прослыть фрондой, ни на шаг не выходя за пределы уместного с точки зрения партийных кураторов, просто пройти следовало по «левой» стороне коридора возможностей. И Антонова со всеми своими Пикассо и Дали просто делала, что разрешено, но говорила (и, конечно, потом вспоминала) об этом чуть ли не как о подвиге. Ностальгия по брежневскому «затишью» сегодня сильна как никогда — и фигура железной леди советского музейного небосклона идеально вписывается в этот дискурс.

О чем надо сказать, или смерть жанра

Можно соглашаться с рецензентами, можно спорить, но для меня оказалось совершенной неожиданностью, что большинство отзывов о «Палаццо Мадамы» лежат в области литературы и идеологии. Ведь по жанру это документальная биография — то есть текст, крепко привязанный к историческим фактам, на них построенный и ими обоснованный. Доверие к приведенным цитатам, документам, именам и датам, а также к комментариям, объясняющим контекст того или иного события и высказывания, есть основа необходимого для данного жанра негласного соглашения между читателем и автором. Можно, конечно, и без всей этой наукообразной нагрузки, но тогда и жанр другой — художественная биография, фикшен, чистая литература.

Внешне книга Льва Данилкина вполне фундирована: сноски есть, ссылки есть, цитаты в кавычках, аж 44 проинтервьюированных свидетеля (еще несколько человек попросили оставить их имена неназванными). Все это производит впечатление на читателя: редкий отзыв обходится без восторженного «титанический труд» ну или хотя бы иронического «писали — не гуляли». Тут к Данилкину никаких претензий — он действительно со всеми названными и неназванными поговорил, в архивах сидел, некоторое количество профильной литературы прочел. Сказать, что это работа из ряда вон выходящая, не могу — а как еще писать такую томину «документальной» биографии? В оценке «титанического труда» важнее другое — как автор пользуется собранным материалом? Можно ли ему доверять как «историку»? Можно ли будет пользоваться его книгой после публикации как источником, вызывающим доверие?

И тут начинается полный провал. Оказывается, что автора вообще не интересует правда факта, точность научного аппарата и то, что называется «введением документа в научный оборот». Да, свои интервью он, судя по отзывам его собеседников, цитирует чисто. И за это большое ему спасибо! Но вот указать, когда именно состоялась беседа, не удосуживается. Вроде бы какая мелочь, но только от даты интервью (при Марине Лошак (2013–2023) или после; до зимы 2022 года или после; работает ли человек в ГМИИ на момент разговора или нет) зависит контекст. Без него эти цитаты — пустая оболочка, которую можно использовать как угодно.

Работа в архивах, которой явно гордится Данилкин, оборачивается прямыми или косвенными цитатами из документов, ссылки на которые описываются чаще всего так: «Из архивов ГМИИ, записано автором». Ну и как с этим быть будущим исследователям? Ни названия документа или дела, ни номера в описи, ничего. И это не пустая придирка: в «ведомственный архив» ГМИИ попасть очень сложно, а уж добраться до «персонального дела» (именно его среди других читал Лев Данилкин) и вовсе почти невозможно, поскольку закон о персональных данных разрешает выдавать такие документы только по соглашению с родственниками). То есть архивные цитаты в «Палаццо Мадамы» на какое-то время станут единственными источниками важнейших документов. Но пользоваться большинством из них нельзя: кроме двух случаев, выходных данных нет. Нельзя пользоваться и цитатами из опубликованных источников: поверить, что профессиональный филолог не указывает номера страниц, на которые ссылается, трудно, но это факт — книга, у которой есть научный консультант, обходится без таких мелочей.

Окей, скажут мне, ну обычного-то читателя все эти ваши сноски и ссылки точно не интересует. Автор же летает в облаках высокой культуры. Согласиться не могу, но и с высокой культурой тоже стоит быть внимательными. «Палаццо Мадамы» — это 38 глав, каждая из которых начинается с описания того или иного произведения изобразительного искусства, которое, по идее Данилкина, могло бы составить «воображаемый музей Ирины Антоновой». Красиво придумано. И совершенно завораживает даже самых вроде бы знающих читателей. Так, искусствовед по образованию, Григорий Ревзин снимает свою профессиональную шляпу: он утверждает, что книга написана «на самом высоком искусствоведческом уровне», и добавляет, что «никаких поправок на неискусствоведческое образование автора тут и близко делать не надо, искусствоведам бы так писать». Ревзина, похоже, занесло: если все будут так писать, то с историей искусства можно попрощаться.

Для примера — такая мелкая вроде бы деталь, как название картины. Специально путать, конечно, не стоит, оговориться каждый может. «Оговорка» простительна, когда она одна или когда на описываемых картинах не держится вся конструкция книги. «Искусство (а не «аллегория») живописи» Вермеера — ошибка обидная, но не смыслообразующая, просто дилетантизм. А вот назвать открывающую вторую главу картину Боттичелли «Клеветой» и нигде не указать ее второго названия — «Клевета Апеллеса» — уже промах. Без имени почти мифологического лучшего из лучших античных живописцев Апеллеса Данилкин делает потрясающий по своей безграмотности вывод: «смысл “Клеветы” крайне неочевиден» (стр. 13). Неочевиден, если вообще ничего не прочитать про эту картину (ну хотя бы Альберти или Вазари), не знать про сюжет картины Апеллеса, которой следует Боттичелли, и слушать лишь свои поэтические позывы. С такими ляпами практически невозможно объяснить участие в издании книги «научного консультанта» Наталии Дядюновой, специалиста по средневековому искусству и иконографии.

Дальше больше: в какой-то момент понимаешь, что автору «Палаццо» просто все равно, где «Венера Урбинская», а где «Спящая Венера», что Уффици, а что Дрезденская галерея, что Тициан, а что Джорджоне (эта путаница со стр. 90). Он одним росчерком отправляет самого известного сотрудника Русского музея Николая Пунина работать в ГМИИ (стр. 75); путает великую вдову художника Тышлера Флору Сыркину с другой, действительно работавшей в ГМИИ Флорой Гольдштейн (Маркиз) на стр. 63; называет третьим из Кукрыниксов какого-то Николаева вместо Николая Соколова (стр. 127); переписывает откуда-то, не проверяя, имена художников, порождая смешного француза Божена Любена (Любен — это имя, стр. 229); считает, что офорт может быть из собрания Берлинской Гемельдегалери (это собрание — картинная галерея, а не гравюрный кабинет, стр. 556); путает британскую газету The Art Newspaper с американским журналом ARTnews (стр. 14) и художественного критика москвича Михаила Боде с никоим образом не связанной с ГМИИ вашей покорной слугой (стр. 262) и т. д. и т. п.

С кем не бывает, скажете вы и будете правы. Но в какой-то момент этих «описок» становится слишком много, и выстраиваются они в текст абсолютной исторической недостоверности. Экфрасис, которым прошивает свою книгу Данилкин, очень нравится восторженным поклонникам красивого слога, но с исторической точки зрения хромает. Некритическое отношение к цитатам и отсутствие комментария к ним выдает непонимание контекста, собственно той музейной жизни, о которой идет речь в биографии. Лев Данилкин верит на слово и ничего не проверяет. Рассказали ему, что муж Антоновой, большой знаток западно-европейского искусства Евсей Ротенберг, работая над книгой о Рембрандте и никогда не быв ни в Голландии, ни в Амстердаме, «видел этот город в своем воображении настолько точно, что мог рассказать, где, как и по каким улицам Рембрандт шел в церковь, где они с Саскией венчались» (стр. 169), — он так и вставил в книгу, а то, что до Леувардена во Фрисландии, где было то венчание, пешком от Амстердама не дойдешь, так это мелочи. В другой раз ему рассказали отличную музейную байку о том, как перепутали в названии картины морковку и мавра (die Mohren — die Möhren, стр. 356) и какая поднялась паника. «К счастью, вещь нашлась: помогло сопоставление инвентарных номеров», — смеется рассказчик, но иронию Данилкин не считывает, он просто не знает, что бегать по всему музею было необязательно и с проверки инвентарных номеров в описи и на произведении такие сверки и начинаются.

Музейная жизнь в описании автора «Палаццо» странная. Сотрудники только и делают, что стоят в очереди на прием к директору, сидят на заседаниях, двигают туда-сюда картины и скульптуры и «пишут карточки» (это действие упоминается на стр. 43, 57, 95, 96, 406). Большинство характеристик тех или иных ученых, о которых идет речь в книге, конечно, взято на веру из интервью, и это нормально. Но иногда получается очень смешно и нелепо: так, Борис Виппер привил Антоновой вкус и способность самостоятельно, «“вслепую” отличать шедевр от средней вещи”» (стр. 97); он же «не преподавал “знаточество”, но “намагничивал” своих учеников, наделяя способностью улавливать этот объективно существующий, материальный свет, горящий там, внутри полотна» (стр. 97). Страшно представить, как намагниченные сотрудники ГМИИ вслепую атрибутируют вещи.

Чувственное искусствоведение

Непонимание контекста, в котором данилкинская Мадама превращает музей слепков в «великий» музей мирового масштаба, нивелирует собственно главную идею этой биографии. Автор всеми силами пытается увеличить (возвеличить) свою героиню, приписывая ей подвиги, которые, если разобраться в сути советского музейного мира, подвигами не являлись. Если не считать, что сотрудники только «пишут карточки», то восторженные описания того, как директор собственноручно двигала экспонаты и до ночи могла гонять подчиненных из-за на сантиметр сдвинутой этикетки, свидетельствуют не об экспозиционном гении, а о самодурстве. Никакая выставка, сделанная при Антоновой, не была ее «произведением» — в то время система не работала так просто.

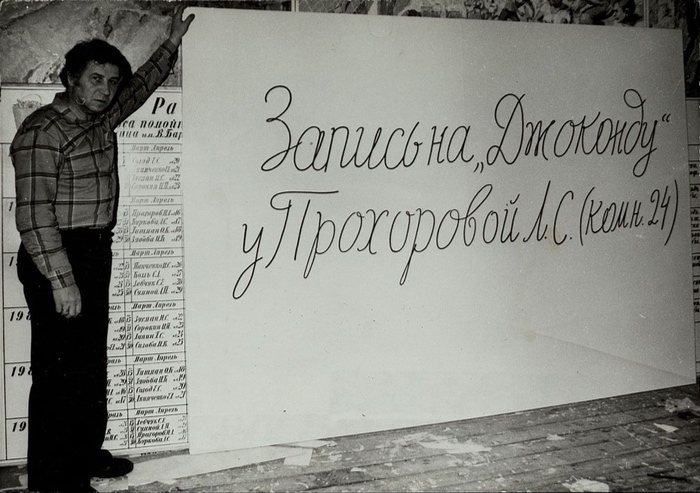

Та же проблема видна там, где речь идет о «великих» выставках Антоновой («Джоконда», Шагал, Пикассо, «Москва — Париж», Караваджо, «“Олимпия” Мане»[1] и т. д.): в каждом случае имело бы смысл разобраться в точности, по документам, а не по рассказам самой Антоновой, насколько та или иная привозная выставка отвечала желаниям директора ГМИИ, а насколько — интересам Минкульта и выше. Музейные обмены в СССР всегда были частью большой политической игры, и никакая страсть Антоновой не могла повлиять на то, «любим мы или не любим» в данный исторический момент Пикассо или Дали. Для того чтобы отследить эти нюансы, следовало бы хорошо посидеть в архиве Минкульта, а также внимательно прочитать каталоги и афиши выставок: где раньше прошла выставка — в Москве или Ленинграде, какими работами «расплачивались» музеи за показ шедевров в России, на сколько и куда уезжали советские вещи. Данилкин замечательно рассказывает, как за показ «Джоконды» в ГМИИ французы получили к себе на выставки вещи из Эрмитажа (причем в Ленинград «Джоконду» не повезли). Но именно про практики использования Антоновой чужих ресурсов хотелось бы знать больше и четче. Без этого ГМИИ и его директор как бы парят в невесомости, тогда как история Пушкинского и успеха Антоновой жестко связана с историей советских музеев в целом. Незнание контекста приводит к замечательному в своей наивности пассажу: «отношения с отечественными партнерскими институциями всегда были важной частью деятельности ИА; стоит ли говорить, что совершенно особое место среди них занимал Эрмитаж — бескорыстно передавший в 1920-х в ГМИИ сотни выдающихся картин старых мастеров» (стр. 135). Бескорыстно? Серьезно? Те самые сотни работ старых мастеров, которые превратили ГМИИ из университетского музея слепков в музей подлинников? Те самые, которые Михаил Пиотровский грозился забрать назад, если идея-фикс Антоновой о воссоединении собраний Щукина и Морозова осуществится?

Лев Данилкин хотел сказать много, а сказал слишком много. То, что текст затянут, отмечают почти все рецензенты, правда, некоторые считают это художественным приемом — ведь и Ирина Антонова прожила немыслимо длинную жизнь. Перед нами увлекательное повествование, в котором домысла больше, чем реальных фактов, но за это, похоже, его и оценили так высоко.

Есть в книге и несколько очень важных моментов. Прежде всего впервые цитируемое письмо Ирины Александровны в Минкульт от 10 апреля 1990 года о возврате в Нидерланды коллекции Кёнигса, хранящейся в ГМИИ. Оно меняет наше представление об Антоновой как категорическом отрицателе самой возможности возвращения трофейных произведений бывшим владельцам (стр. 308–309; кстати, именно у этого документа все архивные номера даны). Второй безусловной заслугой является указание на активную роль «серых кардиналов» в лице Петра Авена и Константина Эрнста в истории с мечтой Антоновой восстановить легендарный Государственный музей нового западного искусства (ГМНЗИ). Если бы еще автор докопался до информации, что ГМНЗИ антоновской молодости, о котором она последние десятилетия говорила на каждом углу, был ущербным, переполненным складом гениальных картин, самые радикальные из которых, конечно, не показывались, мегаломания Мадамы была бы яснее. Сознательная аберрация памяти нормальна для 90-летней Антоновой, а вот для ее биографа — досадная недоработка.

Похоже, эта рецензия затянута уже почти так же, как ее объект. И ясно уже, что никто никого ни в чем тут не убедит — мнения о книге Льва Данилкина полярны и крепки, как камень. В этом нет ничего плохого. Пусть цветут все цветы, и пусть люди читают книгу с восторгом. Проблема здесь в абсолютной глухоте гуманитарной интеллигенции к профессионализму автора интересной ей книги. Меня подмывает написать, что от этого страдают прежде всего «особые» области знаний, в том числе история искусства, которая никогда не была сильной стороной русскоязычной гуманитарной науки. Действительно, попробуй Лев Данилкин перепутать слово в названии произведения Пушкина или Достоевского или обозвать «Евгения Онегина» повестью, а не романом — голову бы оторвали. А живопись всякая, графика… Совсем другое дело. Это как бы про красоту в глазах смотрящего, про чувства, а не про науку.

Данилкин смешно описывает заключение комиссии итальянских экспертов о возможной закупке картины Рафаэля, характеризуя его как «погружение в пучины чувственного искусствоведения». Но сам делает ровно то же самое. Его последовательные сравнения Ирины Антоновой с «Джокондой» Леонардо, «Олимпией» Мане и, в заключительной оде, с «Сикстинской мадонной» Рафаэля иначе как помрачением рацио в угоду эмоциям не назовешь. За сравнение с «Олимпией», дамой легкого поведения, переполошившей своей бледной наготой и наглостью «непристойного предложения» весь Париж 1865 года, сама Ирина Александровна точно спасибо не сказала бы. Но зато как красиво все это сложено, как подобрана и подогнана словесная вязь, как душа директрисы скромного московского музея, объявленной Данилкиным заложницей дрезденской Мадонны, изящно воспаряет в рафаэлевы небеса… Может, бог с ними, с биографиями, тут бы романы писать.

Примечания

- ^ Имеются в виду следующие выставки (перечислены в хронологическом порядке): «Живопись, графика и керамика Пабло Пикассо» (1956), выставка картины «Джоконда» Леонардо да Винчи (1974), «Москва — Париж. 1900–1930» (1981), «Марк Шагал. К 100-летию со дня рождения художника» (1987), «Караваджо (1571–1610). Картины из собраний Италии и Ватикана», «“Олимпия” Эдуарда Мане из собрания Музея д'Орсэ (Париж)» (2016).