Запад на Крымском Валу: выставки Фрэнсиса Бэкона и Роберта Раушенберга в СССР

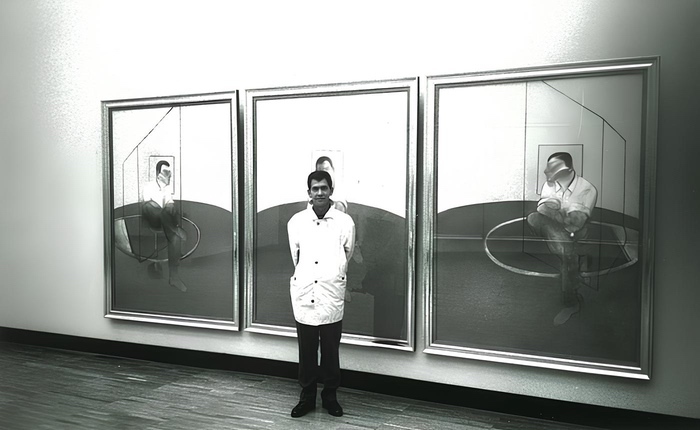

В конце восьмидесятых годов, когда «новое мышление» и политика гласности Михаила Горбачева изменили внешнеполитический курс Советского Союза, выставочная деятельность страны тоже дождалась перемен. В Москве, в Центральном доме художника прошла беспрецедентная серия моноэкспозиций крупных западноевропейских и американских художников, впервые в подобном объеме представленных советскому зрителю официально. Это были выставки Гюнтера Юккера, Фрэнсиса Бэкона, Жана Тэнгли, Гилберта и Джорджа, Роберта Раушенберга и ряда других авторов, чьи работы знали лишь немногие советские зрители, да и то по печатным репродукциям в зарубежных журналах и редким книгам из фондов библиотек иностранной литературы. Арина Левандовская рассказывает о том, как были подготовлены и проведены две ключевые выставки этой серии: персональная экспозиция Фрэнсиса Бэкона и проект «Зарубежные культурные обмены Раушенберга» Роберта Раушенберга.

Фрэнсис Бэкон. Фигура в пейзаже. 1945. Холст, масло. Фрагмент. Галерея Тейт, Лондон

Фрэнсис Бэкон. Фигура в пейзаже. 1945. Холст, масло. Фрагмент. Галерея Тейт, Лондон

Фрэнсис Бэкон — художник советской гласности

Разговор о выставке Бэкона стоит начать с фигуры британского галериста Джеймса Бёрча. В конце 80-х тридцатилетний арт-дилер последовательно продвигал молодых британских художников, среди которых была группа неонатуристов[1] во главе с Дженнифер Бинни и Вильмой Джонсон: они исследовали социальные нормы, работая на грани перформанса и фотоискусства. Кроме них в круг интересов Бёрча входил близкий группе Грейсон Перри, позднее ставший известным критиком общественных и экономических предрассудков и воплотивший свои взгляды в творчестве. Изначально Бёрч хотел представить этих художников в Нью-Йорке, что было важной целью его профессиональной стратегии. Но на одной вечеринке, куда галериста пригласили в 1985 году[2], он встретил Роберта Ченсинера — британского исследователя-этнографа, специалиста по культуре Кавказа, часто приезжавшего в СССР для изучения Дагестана, и разговор с ним сбил стрелку в компасе Бёрча. Ченсинер предложил взглянуть на Москву как на экзотическую, но перспективную точку на карте актуального искусства, и именно из этой идеи выросла авантюра арт-дилера.

Заручившись поддержкой представителя комиссии СССР по делам ЮНЕСКО Сергея Клокова, Бёрч в 1986 году отправился в СССР в составе англо-американской делегации, куда входили, например, и представители журнала National Geographic. Поездка-знакомство убедила галериста в том, что привезти более одного художника будет невозможно: объемность его идеи не соотносилась с количеством бюрократических трудностей и необходимых согласований.

Будучи в Москве, Бёрч смог попасть в мастерские Союза художников (СХ), где задавал всем один и тот же вопрос: искусство каких из британских авторов членам союза хотелось бы увидеть вживую[3]? Так он составил собственный короткий список кандидатов: Деймиан Херст и Грейсон Перри, художники его галереи. Сергей Клоков, сопровождавший организацию выставки, настаивал на Энди Уорхоле. Однако, как вспоминал сам арт-дилер, советские художники мечтали увидеть Фрэнсиса Бэкона[4] — давнего товарища Бёрча.

К тому времени Бэкон уже закрепил за собой статус одной из ключевых фигур послевоенной британской художественной сцены. За его плечами были многочисленные персональные выставки, в том числе проведенные при поддержке галереи Marlborough Fine Art, отношения художника с которой к концу 1980-х стали напряженными и едва не закончились разрывом. Соглашаясь на предложение провести выставку в Москве, Бэкон, по сути, провоцировал галерею. Marlborough Fine Art вполне могла ответить отказом и не дать работы[5], но все же поддержала проект, рассчитывая сохранить контроль над организацией мероприятия и представительскими функциями[6].

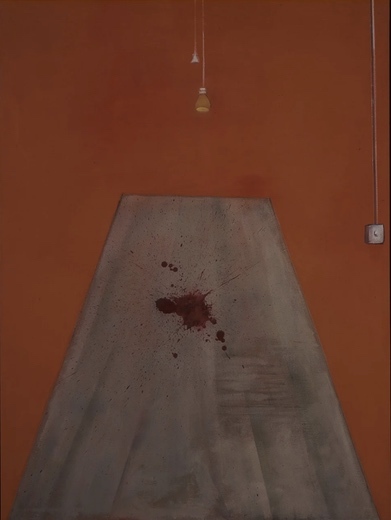

Двадцать три произведения охватили самые значимые периоды творчества Бэкона. В экспозицию вошли знаменитые диптихи и триптихи, макабрические образы плоти и напряженного психического мира[7]. Большинство из них успешно прошло внутрисоюзную цензуру, но несколько картин отклонили как чрезмерно откровенные.

Работы были доставлены в Москву с соблюдением особого порядка. Транспортировка проходила при усиленных мерах безопасности, военный конвой сопровождал произведения вплоть до Центрального дома художника[8] (ЦДХ). Это стало возможным благодаря содействию Британского совета (*в июне 2025 года признан нежелательной организацией в РФ) — дипломатического органа, отвечавшего за финансирование и развитие внешних культурных и образовательных связей Великобритании со странами-партнерами. Джеймс Бёрч отошел на второй план.

Надо отметить, что частная инициатива Бёрча была не единственной в культурном обмене между СССР и западными странами. Так, в 1986–1987 годах художница из ФРГ Лиза Шмитц намеревалась представить советских авторов в Западном Берлине. Ее проект «ИсKUNSTво: Москва — Берлин» состоялся в 1988 году в Западном Берлине в художественной мастерской на вокзале Вестэнд (Kunstlerwerkstatt im Bahnhof Westend). Хотя на раннем этапе она заручилась поддержкой культурного отдела посольства Германии, дальнейшее продвижение оказалось непростым. СХ СССР отказался сотрудничать, настаивая на праве составлять «бюрократически приемлемый» список участников и ссылаясь на собственный график международных обменов. Министерство культуры также не одобрило предложенный Шмитц список художников: «два-три из них» считались допустимыми, остальные же «совершенно неприемлемыми». Несмотря на отказ двух ключевых инстанций и отсутствие у нее формального институционального статуса в СССР, Шмитц продолжила работу и реализовала проект вопреки бюрократическим препятствиям[9].

Можно предположить, что на такой исход повлияло и отсутствие поддержки со стороны фигур масштаба Сергея Клокова — посредника, чья роль в истории выставок ЦДХ обросла легендами. Клоков, представленный как член комиссии СССР по делам ЮНЕСКО и координатор вопросов Джеймса Бёрча, участвовал в подготовке московских выставок Фрэнсиса Бэкона и Гилберта и Джорджа, помогал с экспозиционными решениями и писал сопроводительные тексты. Впрочем, его имя отсутствует в официальных списках комиссии[10], что лишь прибавляет загадочности образу.

Современники вспоминают Клокова как харизматичного медиатора с широким кругом неформальных связей, умеющего лавировать между интересами разных систем, от политических до культурных. Он участвовал в афганской кампании, по слухам, имел закрытые договоренности с госструктурами и финансовые отношения с западными галереями[11]. Для участников выставочного процесса конца 1980-х Клоков стал одним из важнейших посредников и наряду с Ником Ильиным[12] объединял художников, институции и сложную политическую среду.

Выставка Фрэнсиса Бэкона открылась 22 сентября и продлилась до 6 ноября 1988 года. За это время ее посетили порядка 4–6 тыс. зрителей, причем в первые дни у входа в ЦДХ выстраивались заметные очереди. На пресс-конференции присутствовали лорд Гаури, бывший министр культуры Великобритании, и Генри Мейрик Хьюз, глава департамента изобразительных искусств Британского совета (*в июне 2025 года признан нежелательной организацией в РФ). Сам художник в Москву не приехал: официально — по состоянию здоровья (но Джеймс Бёрч признавался, что истинной причиной стали опасения, будто в СССР Бэкона могут похитить)[13]. Единственная «прямая речь» Бэкона представлена в короткой рукописной заметке, репринт которой открывал каталог выставки: художник благодарил за возможность представить свое искусство советскому зрителю и признавался, что на его визуальное мышление сильно повлияли кадры из фильмов Эйзенштейна «Стачка» и «Броненосец Потемкин»[14]. Эти параллели подробно анализирует в своем тексте для каталога искусствовед Михаил Соколoв.

Кроме него сопроводительные тексты написал лорд Гаури. Оба автора излагают собственные точки зрения на творчество Бэкона в контексте европейской визуальной культуры. Интерпретации Соколова и Гаури извилисты и многослойны: переходя между разными медиумами и философскими опорами, они локализуют метод Бэкона, связывая его с именами Микеланджело, Веласкеса, Ван Гога, а также Достоевского и Кафки — через сопоставление образного строя[15].

К моменту открытия выставки каталог был готов. Развеской экспозиции занимались специалисты и сотрудники ЦДХ. Искусствовед Ольга Яблонская, работавшая тогда в выставочном отделе ЦДХ, отмечает[16]: выставка Фрэнсиса Бэкона была единственной в серии зарубежных проектов, которую команда собирала на месте полностью и самостоятельно — от приема работ до их финальной установки.

Особая заслуга в организации этого события принадлежит группе молодых специалистов, собранной директором ЦДХ Василием Пушкаревым еще в конце 1970-х годов. Для них экспозиционная работа была художественной задачей, в решении которой сочетались визионерские подходы и тонкое понимание художественного контекста. Принадлежал к этой группе и Владимир Цельтнер, в 1980-е годы ставший руководителем Выставочного отдела ЦДХ. Это не было формальным руководством: он отвечал за утверждение концепции и содержательной части экспозиций, тонко чувствовал специфику концептуального искусства, в том числе междисциплинарного[17]. Впоследствии Цельтнер курировал большинство зарубежных проектов ЦДХ, включая выставку Джеймса Розенквиста — еще одно значимое событие в череде иностранных экспозиций.

Развеска работ Фрэнсиса Бэкона проходила в камерных анфиладных залах третьего этажа ЦДХ под руководством искусствоведа Елены Романенко, сотрудницы выставочного отдела и ответственной за проект, при участии Руфины Глуховской — одного из самых опытных экспозиционеров Дома художника. Глуховская умела находить решения, достойные масштаба Бэкона, даже в условиях ограниченных технических возможностей зала[18].

Но, несмотря на высокий профессионализм команды Василия Пушкарева, возможности ЦДХ оставались крайне скромными: выставочные решения сводились к использованию простых щитов, обтянутых тканью, почти полному отсутствию архитектурной застройки и множественным техническим ухищрениям. Работы развешивали максимально аккуратно, используя старые методы — деревянные рейки и веревки для точного выравнивания.

Тем не менее выставка определенно произвела фурор. Афиши с портретом Джона Эдвардса, близкого друга и наследника Бэкона, приглашали москвичей на Крымский Вал. На открытие прибыли журналисты The Telegraph[19] — в надежде понять, как столь радикальный по советским меркам зарубежный художник оказался на официальной выставочной площадке СХ СССР и к каким последствиям это событие может привести.

Ответ, который нашли для себя зарубежные репортеры, был таков: гласность означает открытость новому опыту, а напористые попытки Бэкона запечатлеть смертность живого существа, тела, передают ощущение одиночества, которое не признается официальным дискурсом советского быта. Интеллигенция видела в работах художника параллель своему собственному чувству обособленности от государства и желанию поставить под вопрос социальные нормы. Как написали в ARTnews с опорой на каталог выставки, «Бэкон — реальный художник советской гласности. Вот почему эта выставка происходит в самое лучшее из возможных времен и в самом лучшем из возможных мест»[20].

Раушенберг — всем

Привозные экспозиции безусловно оставляли у зрителей ощущения открытого ящика Пандоры, чрезвычайной новизны и резкого контраста с окружающей визуальной культурой. Елена Черневич в популярной статье «Как мы жили без Раушенберга» вспоминает, что все выставки, предшествовавшие экспозициям Роберта Раушенберга и Гюнтера Юккера, сложно было признать современным искусством[21], в первую очередь потому, что для сравнения практически не было материала: редкие печатные репродукции работ этих художников не передавали их масштаб. Полные моноэкспозиции зарубежных авторов впервые позволяли соотнести существовавшие представления и знания с оригиналами произведений.

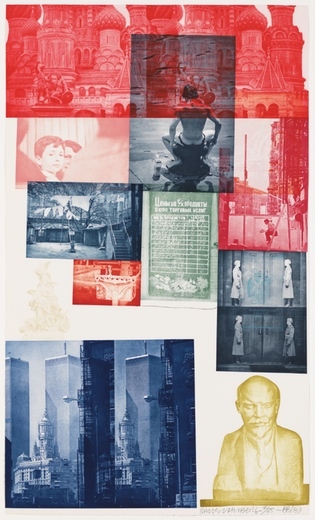

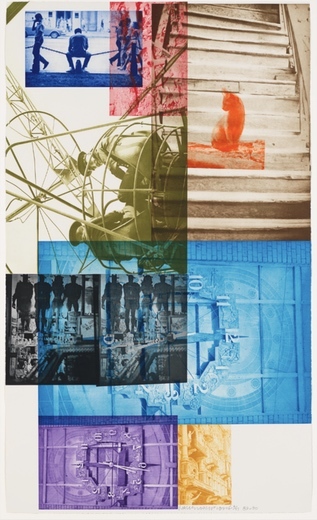

В случае с Робертом Раушенбергом новизна заключалась не только в содержании, но и в самом формате выставочного события. Экспозиция входила в серию ROCI (Rauschenberg Overseas Culture Interchange, «Зарубежные культурные обмены Раушенберга») и стала значимой вехой на пути художника-номада, перемещающегося между разными культурами и контекстами.

Долгоиграющий проект был запущен автором в 1984 году, когда после поездки в Тобаго он выступил с заявлением в Зале делегатов нью-йоркской штаб-квартиры ООН[22]. На пресс-конференции Раушенберг анонсировал намерение организовать мировой тур — серию выставок в развивающихся странах или государствах, где политические репрессивные режимы препятствовали прямой коммуникации человека изнутри с человеком извне. Точками на карте проекта ROCI с 1985 по 1991 год стали Мексика, Чили, Венесуэла, Китай, Тибет, Япония, Куба, СССР, ГДР, Малайзия и США. Раушенберг видел свой проект как внеинституциональный, надгосударственный, поэтому любое потенциальное вмешательство крупных организаций — музеев, частных фондов — на правах соавторства представлялось ему губительным для оригинальной идеи.

Тем не менее он надеялся на поддержку гигантов бизнеса (например, автомобильного концерна Fiat), а также на помощь влиятельных коллекционеров и галеристов, среди которых были Илеана Соннабенд и Лео Кастелли. Однако многие предполагаемые меценаты считали его затею авантюрной, почти самоубийственной[23]. В итоге главным источником финансирования программы стоимостью $11 млн стали личные средства художника: доход от заложенной недвижимости и интенсивной продажи произведений искусства — собственных и подаренных друзьями[24].

Взаимодействие с каждой страной начиналось с обзорного документа-брифа. Его готовил Дональд Сафф, арт-директор и продюсер проекта ROCI. Сафф, художник и мастер печати[25], близкий соратник Раушенберга, стал его первым напарником и одним из инициаторов проекта. Еще в 1982 году во время их совместной поездки в Китай Сафф поддержал идею будущего турне. На него же легла ответственность не только за организацию поездок, но и за сбор ключевой информации о странах и регионах, которые Раушенберг планировал посетить. Сафф узнавал все: от культурных и социальных особенностей до нюансов повседневной жизни и чувствительных аспектов локального контекста.

В каждую новую страну Раушенберг попадал по цепочке личных взаимодействий и договоренностей. В случае СССР важным связующим звеном оказался Арманд Хаммер — известный американский предприниматель, меценат и неординарный посредник в отношениях между Штатами и Союзом. Высказывалось предположение, что у Хаммера был свой интерес: он хотел переманить художника от Лео Кастелли в галерею M. Knoedler & Co., долей в которой владел сам[26]. Другим необходимым звеном стал Таир Салахов — первый секретарь СХ СССР. Спустя несколько месяцев после частной встречи с ним Раушенберг начал полевое исследование в ряде советских городов: Москве, Тбилиси, Самарканде и Одессе.

Художник изучал доступный любому туристу массив визуальной культуры: от городских вывесок и местных краеведческих музейных собраний до архитектуры и экспозиций в частных творческих мастерских. Например, известно, что он бывал в рабочих студиях Зураба Церетели и Вадима Гринберга. Что диктовало выбор авторов, принимавших американца, точно неизвестно. Возможно, он руководствовался собственными предпочтениями и чьими-то рекомендациями, возможно — членством претендентов в СХ. Так или иначе, советское турне в определенной степени повлияло на произведения, созданные Раушенбергом после поездки.

Тяга художника к творческому взаимодействию — отличительная черта его практики, вдохновение для новых работ. Все такого рода контакты — от учебы в колледже Блэк Маунтин[27], сотрудничества с труппами Мерса Каннингема и Триши Браун до работы с корифеями печатного искусства[28] США — Татьяной Гроссман (мастерская ULAE) и мастерской Gemini G.E.L. — способствовали созданию новых произведений для ROCI.

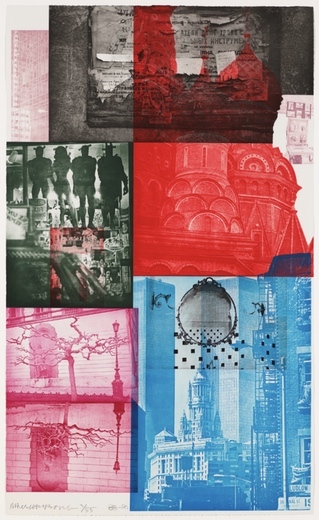

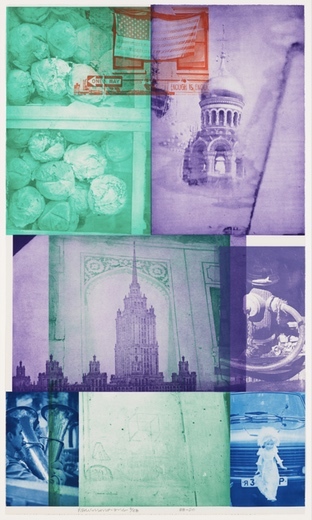

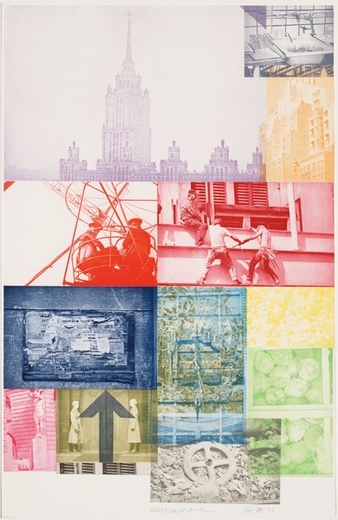

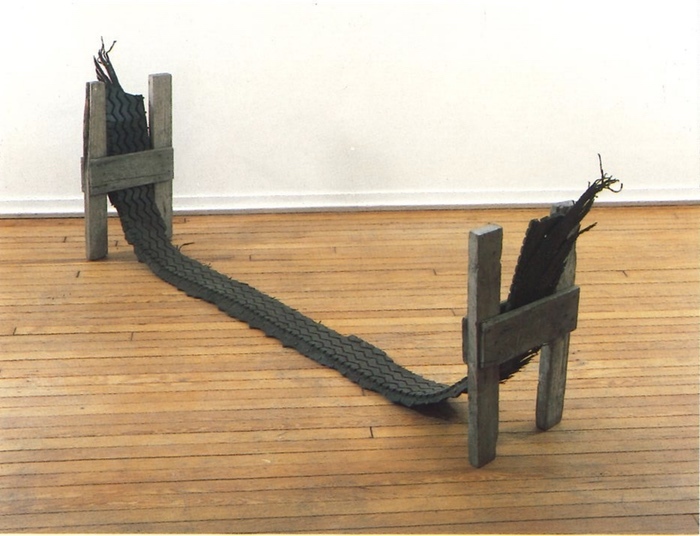

По словам Дональда Саффа[29], выставка художника, которым некогда «со страниц… газет… пугали детей»[30], еще на моменте монтажа собирала заинтересованную публику, «боготворившую»[31] Раушенберга. Открывшаяся в феврале и продолжавшаяся до марта 1989 года в Москве экспозиция (а это была уже восьмая точка на карте проекта) включала порядка двухсот произведений[32]: от знаменитых комбайн-объектов[33] до видеоработ. По уже утвердившимся правилам ROCI выставка соединяла знаковые произведения Раушенберга разных лет с работами, созданными в предыдущих странах программы, таким образом налаживая, по замыслу автора, транскультурные и наднациональные связи через искусство[34]. Специально подготовленная для выставки в ЦДХ «Советско-американская серия» (Soviet/American Array) — ряд масштабных фотогравюр, где композиционный монтаж соединил визуальные коды американской культуры c символами культуры советской: например, башни-близнецы здесь соседствуют с бюстом Ленина, а таблица цен бюро торговых услуг — со снимками нью-йоркских витрин.

Длившуюся месяц выставку посетили около 145 тыс. зрителей[35]. Бóльшую часть публичных отзывов объединил восторженный пафос. Искусствовед Леонид Бажанов в интервью для Tampa Tribune подчеркивал духовную и социальную значимость официального доступа к произведениям современного классика в первую очередь для советских художников: «Никогда прежде они не видели работ такой величины и качества. Для нас эта выставка символизирует свободу»[36]. И хотя пик актуальности Раушенберга приходился на более ранние десятилетия, размах экспозиции, вышедшей за пределы репродукций в журналах и каталогах[37], поражал зрителей. Автор газетной статьи «Открытый урок для недорослей» Иван Подшивалов[38] резюмировал: «Пожалуй, и даже наверняка, Раушенберг безнадежно устарел. Но это для кого-то, кого мы еще не принимали у себя в ЦДХ. И мы сейчас наслаждаемся новизной и свежим воздухом»[39].

Выставку ROCI также принято считать успешным проектом СХ, в частности Таира Салахова. Первоначально программа вызвала полную антипатию со стороны Минкульта и СХ[40], но при ближайшем рассмотрении оказалось, что она восстанавливает мосты между Востоком и Западом, а это было абсолютно в духе политики гласности и служило примером либерализации СХ, адаптировавшего собственный курс после заседаний 1986–1987 годов[41]. Были и другие успехи: налаживались частные контакты, строились долгосрочные планы. Среди последних можно назвать проект «Раушенберг — нам, мы — Раушенбергу» в павильоне СССР на 44-й Венецианской биеннале и намерение организовать по американским стандартам студию коллаборативных печатных техник в Москве[42].

Однако не стоит выносить за скобки противоречивость проекта ROCI. Некоторые критики рассматривали его не как форму равноправного культурного обмена, а как проявление американской культурной экспансии[43] — концептуальное утверждение доминирующей роли западного художника в глобальном культурном нарративе. Вместо диалога с местной культурой часто происходил монолог, в котором Раушенберг, используя визуальные и материальные коды разных стран, оставался главным — если не единственным — говорящим.

Формально провозглашенный открытым и миролюбивым, проект фактически представлял собой дорогостоящий международный тур с заранее спланированным маршрутом и выверенной подачей. Постоянное присутствие прессы, интервью и публикации рождали вопросы о том, где заканчивается искренний интерес к иному и начинается работа над брендом художника. Раушенберг напоминал эмиссара западного искусства: даже если за его действиями стояли добрые намерения, способ их воплощения нередко оказывался спорным.

Особенно острая критика звучала в адрес заявленной открытости и уважения к локальным контекстам[44]. Несмотря на то, что Раушенберг включал в свои работы отсылки к культуре принимающих стран, в них редко находилось место для живого контакта с местными художниками. Выставки ROCI нередко проходили в институциях[45], куда локальные авторы не были приглашены в качестве полноправных участников. Этот парадокс подрывал заявленную миссию проекта: жест «открытого диалога» превращался в культурное высказывание, в котором один художник, обладая ресурсами, вниманием публики и статусом, говорил за всех.

Выставки конца 1980-х в СССР проходили громко, но, оставаясь разовыми экспериментами, так и не сложились в устойчивую стратегию культурного обмена. Успех многих проектов держался на личных инициативах и неформальных посредниках, которые умели договариваться и обходить барьеры, однако их тактика не первратилась в долгосрочную программу. Диалог с Западом оставался неравным: в Москву привозили мировых звезд, тогда как продвижение советского искусства за рубежом было эпизодическим и ограниченным. В итоге выставки становились скорее отражением институциональных компромиссов и противоречий эпохи, чем полноценной моделью культурного сближения.

Примечания

- ^ Неонатуризм — направление живого перформативного искусства, возникшее в Лондоне в 1980 году по инициативе Кристин Бинни, Дженнифер Бинни и Вильмы Джонсон. Практика сформировалась в среде постпанка и движения «новых романтиков», на фоне популярности Рольфа Харриса, зарождения эпохи тэтчеризма и бурно развивавшейся лондонской клубной сцены.

- ^ В 1985 году Джеймс Бёрч оказался на вечеринке, устроенной дочерью светской львицы, писательницы Сони Мелчетт. См.: James Birch. Profile // State Media. URL: https://www.state-media.com/f22/profile.

- ^ Farson D. With Gilbert & George in Moscow. London: Bloomsbury, 1991. P. 23.

- ^ Ibid.

- ^ Francis Bacon Exhibition Moscow 1988 // MB Art Foundation. URL: https://www.mbartfoundation.com/francis-bacon-the-artist/foundation-focus/francis-bacon-exhibition-moscow-1988/.

- ^ Farson D. Op. cit.

- ^ «Фигура в пейзаже» (1945), «Этюд фигуры II» (1945–1946), «Голова II» (1949), «Голова VI» (1949), «Этюд для медсестры из фильма “Броненосец Потемкин”» (1957), «Этюд для портрета Ван Гога III» (1957), «Пейзаж возле Малабаты, Танжер» (1963), «По Мейбриджу — женщина, выливающая воду из чаши, и паралитик на четвереньках» (1965), «Портрет Изабель Роусторн, стоящей на улице в Сохо» (1967), «Лежащая фигура» (1969), «Три этюда мужской спины» (1970), «Автопортрет» (1973), «Сидящая фигура» (1974), «Фигура в движении» (1976), «Триптих 1974–1977» (1974–1977), «Триптих, вдохновленный “Орестеей” Эсхила» (1981), «Три этюда к портрету Джона Эдвардса» (1984), «Фигура в движении» (1985), «Этюд к автопортрету — триптих» (1985–1986), «Кровь на полу — картина» (1986), «Триптих 1986–1987» (1986–1987), «Этюд к портрету Джона Эдвардса» (1988), «Струя воды» (1988).

- ^ Bacon in Moscow, 1988. Malika Brown talk to James Birch // Shows that go on podcast. 2024. URL: https://open.spotify.com/episode/64f3rE64gLvd1AjpX9fNse?si=bdd7e94624634baf.

- ^ Solomon A. Mission to Moscow // Andrew Solomon. URL: https://andrewsolomon.com/articles/mission-to-moscow/.

- ^ СССР и ЮНЕСКО: документы и материалы. 1954–1987 гг. Т. 2. М.: Международные отношения, 1989. С. 341–348.

- ^ Farson D. Op. cit. P. 29.

- ^ Николас Ильин — куратор, издатель, специалист по музейному проектированию.

- ^ Bacon in Moscow…

- ^ Фрэнсис Бэкон. Живопись. М.: Центральный дом художника. 1988. C. 2.

- ^ Там же. С. 5–17.

- ^ Из личного интервью.

- ^ По воспоминаниям искусствоведа Ольги Яблонской, коллеги Владимира Цельтнера. Яблонская О. Интервью. 22 мая 2025 г. Москва, личный архив автора.

- ^ Там же.

- ^ Bacon in Moscow…

- ^ Taylor B. The Taste for Bacon // ARTnews. 1989. № 1.

- ^ Черневич Е. Как мы жили без Раушенберга // Декоративное искусство СССР. 1989. № 11. С. 4–6.

- ^ Mattison R. Robert Rauschenberg: breaking boundaries. New Heaven: Yale University Press. 2003. P. 222.

- ^ Pes J. Neo-Imperialist or Altruist? How Rauschenberg’s Global Tour Split the Art World // ELEPHANT. 30.06.2020. URL: https://elephant.art/neo-imperialist-or-optimistic-altruist-how-rauschenberg-world-tour-split-the-art-world-29062020/.

- ^ Mattison R. Op. cit. P. 227.

- ^ Мастер печати — специалист в области техник художественной печати, часто выступающий в роли технического ассистента, продюсера при работе художника в конкретном печатном процессе.

- ^ Wallach A. Rauschenberg goes to Moscow // ROCI Press kit. New York: Robert Rauschenberg Foundation Archives, 1985–1989. Art in America. March 1989. URL: https://www.rauschenbergfoundation.org/sites/default/files/2021-03/ROCI_PressKit_RRFA10.pdf (дата обращения: 05.05.2025).

- ^ Колледж Блэк Маунтин — художественный колледж в Северной Каролине, США, работавший с 1933 по 1957 год и сыгравший важную роль в развитии современного искусства. Здесь преподавали и учились Джозеф и Анни Альберс, Джон Кейдж, Мерс Каннингем, Роберт Раушенберг и другие.

- ^ Термин «печатное искусство» точнее отражает современное понимание медиума, поскольку выходит за рамки традиционной «печатной графики», связанной преимущественно с эстампом и графическим рисунком. Сегодня печать рассматривается не только как техника воспроизведения, но и как самостоятельный художественный язык, объединяющий эксперимент, материальность и взаимодействие с другими медиа — от фотографии и текста до объекта и инсталляции. Именно Раушенберг в тандеме с его командой, печатными студиями были одними из пионеров подобной эмансипации медиума.

- ^ Kachurin P. Op. cit. P. 41.

- ^ Из предисловия к статье Андрея Вознесенского «Голос Америки» // ROCI Press kit.

- ^ Kachurin P. Op. cit. Ibid.

- ^ Доступные источники расходятся в подсчете работ: Amei Wallach в статье марта 1989 года фиксирует 175 работ, тогда как Виктория Хан-Магомедова в феврале 1989 года пишет о 200 произведениях. См.: ROCI Press kit…

- ^ Комбайн-объекты (combine paintings) в практике Роберта Раушенберга — это гибридные произведения на стыке живописи и скульптуры, которые он создавал в 1950–1960-х годах. Художник совмещал живописные поверхности с найденными предметами и повседневными объектами, разрушая границы между художественными медиумами.

- ^ Rauschenberg R. et al. ROCI: Rauschenberg Overseas Culture Interchange: USSR. N.Y.: Universal Limited Art Editions, 1989. P. 4.

- ^ Kotz. M. L. The ROCI Road Show // ROCI Press kit.

- ^ Ibid.

- ^ Черневич Е. Как мы жили без Раушенберга. С. 4.

- ^ Иван Подшивалов — журналист и медиаменеджер. В 1989 году работал в издании «Коммерсантъ».

- ^ Подшивалов И. Открытый урок для недорослей // ROCI Press kit.

- ^ Kachurin P. Op.cit. P. 35

- ^ Янковская Г. А. «Совет республик» и дезинтеграция Союза художников СССР (вторая половина 1980-х гг.). URL: https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/november-readings/noyabrskie-istoriko-arhivnye-chteniya-v-permskom-partarhive-v-2021-godu/materialy-nauchnoj-konferentsiii-noyabrskie-istoriko-arhivnye-chteniya-2021-g/g-a-yankovskaya-sovet-respublik-i-dezintegratsiya-soyuza-hudozhnikov-sssr-vtoraya-polovina-1980-h-gg.html.В конце 1980-х годов СХ СССР переживал глубокий институциональный кризис на фоне политики гласности и перестройки. На заседаниях и съездах 1987–1989 годов обострился конфликт между консерваторами, отстаивавшими доктрину социалистического реализма, и реформаторами, призывавшими к открытости и переосмыслению художественных традиций. Республиканские организации всё активнее требовали децентрализации и расширения полномочий, что отражало общее стремление к обновлению культурной политики. Кульминацией этих процессов стало решение 1990 года об исключении формулы «социалистический реализм» из Устава Союза, что символизировало отказ от прежней нормативной модели. В этой трансформации ключевую роль сыграл Таир Салахов, первый секретарь СХ СССР, который выступал прагматичным медиатором между консервативными структурами, художественным сообществом и западными институциями, способствуя культурным обменам и открытию советской сцены для международных проектов.

- ^ Kotz. M. L. The ROCI Road Show // ROCI Press kit.

- ^ Mattison R. Op. cit. P. 225.

- ^ Ibid.

- ^ Революционный выставочный зал (Лхаса, Тибет); Музей международного современного искусства Руфино Тамайо (Museo Rufino Tamayo Arte Contemporáneo Internacional, Мехико, Мексика); Национальный музей изящных искусств Чили (Museo Nacional de Bellas Artes, Сантьяго); Музей современного искусства Каракаса (Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Венесуэла); Национальная художественная галерея Китая (National Art Gallery, Пекин); Музей искусства Сэтагая (Setagaya Museum of Art, Токио, Япония); Национальный музей изящных искусств (Museo Nacional de Bellas Artes), Кастильо-де-ла-Фуэрса (Castillo de la Fuerza), Дом Америк (Casa de las Américas) и Галерея Айде Сантамария (Galleria Haydee Santamaría, Гавана, Куба); Новая Берлинская галерея (Neue Berliner Galerie, Старый музей, ГДР); Национальная художественная галерея Малайзии (Balai Seni Lukis Negara, Куала-Лумпур); Национальная галерея искусства (National Gallery of Art, Вашингтон, США).