Алоиз Ригль. Позднеримское художественное производство

В издательстве V–A–C Press вышел перевод книги искусствоведа Алоиза Ригля (1858–1905) «Позднеримское художественное производство согласно находкам в Австро-Венгрии в связи с общим развитием изобразительных искусств народов Средиземноморья». Рассматривая позднюю Античность, Ригль доказывает, что эта эпоха была не временем упадка классики, но самодостаточным художественным периодом, а отсутствие динамики в изображаемых симметричных формах свидетельствовало о переходе к новому способу видения и попытке античных художников изобразить бесконечность пространства. С любезного разрешения издательства публикуем главу этого исследования «Живопись».

Гладиаторы и охотники. III–IV века. Мозаика на Вилле Боргезе, Рим. Фрагмент

Гладиаторы и охотники. III–IV века. Мозаика на Вилле Боргезе, Рим. Фрагмент

Вообще говоря, с точки зрения современной художественной воли (то есть вкуса) мы обычно судим о позднеримской живописи более снисходительно, чем о скульптурных произведениях того же периода, хотя художественный замысел и в живописных, и в скульптурных изображениях был одинаковым, а следовательно, и дистанция, отделяющая обе области от современной концепции, одинаково велика. Позднеримский живописец тоже хотел представить перед глазами зрителя все части своих фигур равномерно, вместо того чтобы дать некоторым из них раствориться в пространстве, то есть быть поглощенными светом и глубокой тенью. Но зачастую необычайно размашистая и эскизная трактовка с ее пестрым чередованием цветов делает несбалансированный и нарушающий связность контраст между педантичным изолированием внутри контуров и расплывчато-неясными поверхностями между ними не столь грубым и неприемлемым для нашего глаза, в целом хорошо натренированного в области живописи. Так, например, несмотря на крайнюю небрежность исполнения и недостаточно убедительную вписанность фигур в пространство, мы не откажем в признании фреске трех мучеников, с завязанными глазами ожидающих казни, — фреске, которая находится в нижней церкви базилики Санти-Джованни-э-Паоло в Риме и обыкновенно датируется серединой IV в., — потому что позы трех жертв, показанных в перспективном искажении, которое соответствует сущностному смыслу происходящего, схвачены настолько убедительно и оптически захватывающе, что мы совершенно не замечаем зыбкости, более того — невозможности этих фигур (с современной точки зрения). Но если мы вообразим такую же сцену, переведенную на язык плоского рельефа времен Константина, то она представится нам не иначе как грубой и отталкивающей.

И теперь нашей задачей могло бы стать исследование постепенного развития позднеримской живописи из той, что предшествовала ей (по крайней мере со времен Августа); в отношении живописи ранней империи удачной исходной точкой для нас могли бы послужить работы Викхоффа по этой теме. Но тогда отсутствует важнейшее связующее звено: ясное представление о живописи времен средней империи. Помпеи этого периода до сих пор не найдены, а известные античные фрески II–IV вв. большей частью скрываются в темноте подземных гробниц, из-за чего изучение их истории и художественных особенностей (тем более если оно выходит за рамки иконографического исследования) для иностранного исследователя, который не в состоянии в исключительном порядке обеспечить себе упрощенный доступ к предмету изучения, кажется на нынешний момент почти нереальным.

Пока мы вынуждены удовлетвориться надеждой, что публикация образцов катакомбных росписей Йозефом Вильпертом, которая, к счастью, не встречает никаких препятствий, сможет предоставить до сих пор отсутствующий материал для изучения художественного развития римской настенной живописи до и после Константина. В том, что ожидаемый в этом случае результат в общем и целом не будет отличаться от того, который мы получили на примере развития скульптуры, мы, правда, не усомнимся ни на мгновение. В этой главе мы должны по уже упомянутым причинам не только ограничиться обсуждением позднеримской живописи, но также исключить из рассмотрения настенную живопись этого периода, так что речь пойдет только о мозаике и книжной миниатюре в основных линиях их развития. Но даже такая весьма ограниченная задача все еще наталкивается на значительные трудности. Предпринятая де Росси большая публикация мозаик[1] не совсем подходит для исследований, связанных с критикой стиля, и даже личный осмотр этих памятников не может полностью гарантировать правильность полученных впечатлений из-за многочисленных реставраций. Для исследования книжной миниатюры с недавнего времени стали доступны по крайней мере фототипические публикации двух важнейших манускриптов — одного языческого и одного христианского, — которые будут способствовать решению нашей задачи настолько, насколько подобное вообще осуществимо, когда дело касается художественных произведений, выполненных в цвете, без возможности лично осмотреть оригинал.

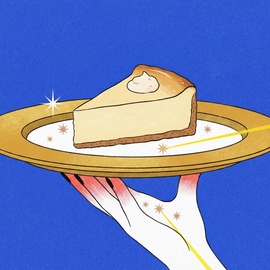

Мозаика является специфическим феноменом последней фазы античного искусства, связанной с далевым зрением; поскольку мозаика складывается из отдельных кусочков, при ее изготовлении невозможно сильно нюансировать оттенки цвета, и поэтому она, подобно широкому мазку кисти в масляной живописи, может воздействовать только на далевое зрение. Самые ранние (возможно, даже еще эллинистические) мозаики демонстрируют в определенном смысле тончайшее исполнение с расчетом на ближнее зрение. Позднее, во времена империи, мозаичное зерно становилось все более грубым, при этом значение далевого зрения постоянно росло, пока, наконец, в Салоне виллы Боргезе в Риме в сценах гладиаторских боев и сражений с животными дело не дошло до высшей степени безразличия к живой красоте. Но этот «упадок» свойствен не только языческому светскому искусству, поскольку ранние христианские мозаики, как, например, изображение в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме (в книге Гризара[2] есть хорошая репродукция), нисколько не ближе нашему вкусу, нежели вышеупомянутые цирковые сцены, и их воздействие на современного зрителя обусловлено исключительно серьезностью, с которой в них преподносится религиозно-дидактическое содержание.

То, что раздражает нас в поздних римских мозаиках (например, в трактовке наготы), — это не пестрая череда цветных участков друг рядом с другом как таковая (ведь в позднейшей живописи мы, по крайней мере начиная с XVII столетия, привыкли к широкому свободному движению кисти), а отсутствие колористического единства, причина которого в том, что каждый цветной участок стремится что‑то значить сам по себе, то есть целью здесь, как и везде в позднеримском искусстве, является изолирование, а не соединение. Эта живопись в существенной мере представляет собой все еще полихромию, а не чистую колористику. Это опять‑таки тот часто подчеркиваемый, неистребимый — ибо неотделимый от основной цели всего античного искусства — остаток гаптической концепции, существующий вопреки успешному переходу к оптическому восприятию. Остаток этот здесь проявляется и в цветовом решении, а именно — в тенденции к изоляции единичной формы и ее элементов, безраздельно господствовавшей даже в позднейшей античности, вместо характерного для современности переноса этой формы в бесконечное пространство.

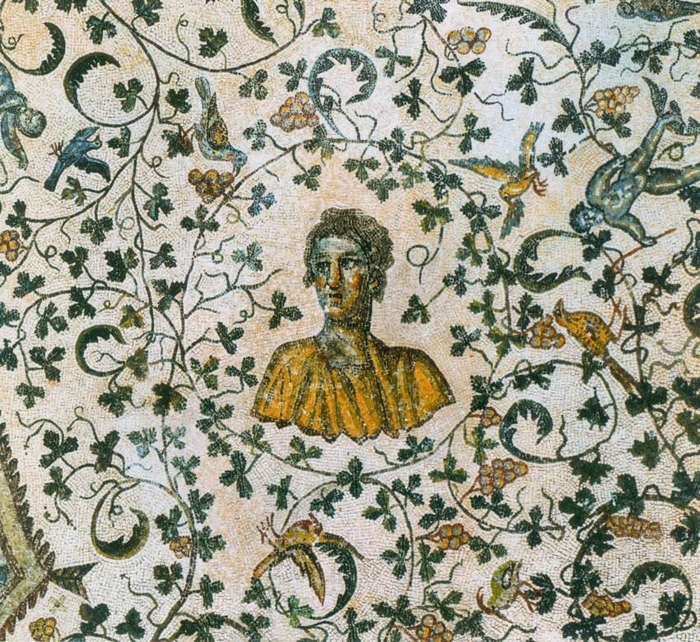

Возникновение мозаик мавзолея Санта-Констанца в Риме, как и вообще всего этого сооружения круглой формы, традиционно связывают с дочерьми Константина Великого. Не существует никакого убедительного основания сомневаться (хотя это уже имело место) в правильности существующей датировки второй четвертью IV в.; так как даже если две портретные головы, изображенные здесь (см. иллюстрацию ниже), с их резко подчеркнутым взглядом вбок, а также собирающие виноград путти с не менее живыми движениями кажутся скорее относящимися к стилю средней империи, все же, с другой стороны, знакомство со скульптурой городских римских саркофагов IV в. в достаточной степени убедило нас в том, что, рассматривая все это столетие, мы должны наряду с очевидным движением вперед к новым (позднеримским) художественным принципам всегда учитывать косность в следовании эстетическим принципам эпохи домината. Впрочем, как раз на примере этих путти (иллюстрация ниже, между завитками) видно, что изменчивая игра бликов на их телах не дает возможности моделировать (связывать поверхности между выступающими частями), как это могла делать тень, дополняющая блики в предшествующий период античного искусства, и не устанавливает связь фигуры с окружающим пространством, как это происходит благодаря одностороннему падающему свету, естественному свету, отраженному свету в позднейшем искусстве, но обеспечивает лишь постоянное ритмическое чередование освещенных и затененных частичных поверхностей и тем самым совершенно особую отдельную жизнь внутри замкнутых в себе масс. Этим объясняется противоречие, которое мы видим в том, что эти позднеримские мозаичные фигуры (а в определенном смысле это верно для всех живописных античных фигур, не исключая эпохи ранней империи), с одной стороны, обнаруживают захватывающую жизненность («иллюзионизм», по Викхоффу), основанную на оптической концепции, а с другой стороны — содержат в себе нечто смутное, сновидческое, маскарадное. Но и в этом феномене выражается не недостаток умения, а весьма позитивная (даже самая позитивная) сторона античной художественной воли к выражению, согласно которой единство и ясность всегда ищут в отдельной форме, — и, напротив, лишенное формы промежуточное пространство само по себе и, следовательно, всякое внимательное отношение к нему ради него самого действует запутывающе, мешает, а значит, нехудожественно.

На сегодняшний день сохранилась лишь часть мозаичного украшения мавзолея Санта-Констанца, и потому надежно определяется только время возникновения декора обходной галереи с цилиндрическим сводом[3].

Поскольку назначение композиции было известно, она должна была быть в некотором смысле исключительной, чтобы обеспечить зрителю доступ к содержанию декора свода с двух сторон; вследствие этого фигуры слева и справа от центральной оси должны были быть, так сказать, обращены друг к другу спиной, если они хотели предстать перед зрителем в вертикальном развороте. Если вычесть это определенное внешними причинами расположение, общее для них всех, в результате останутся три схемы плоскостной композиции, которым следуют поля свода, имеющие близкую к трапециевидной форму.

1. Композиция с четким акцентом на центре (портретная голова, см. иллюстрацию выше) и на углах (сцены сбора винограда, одинаковые на обеих сторонах). Весь фон между ними густо увит завитками с мелкими листочками, которые не закручиваются строго кругообразно и демонстрируют мотивы трех разных размеров (листья, птицы, путти). Этот закон композиции масс в принципе идентичен центрическому, который мы наблюдали на илл. 12 (саркофаг с изображением Ахилла и Пентесилеи). Узор покрывает фон плотно и последовательно и, в свою очередь, сам образует фон для фигур в центре и по углам (ср. в этом смысле также со сказанным о диптихе Феликса на с. 193–194).

2. Фон как таковой исчезает. Вся поверхность поделена на круглые медальоны (либо различной величины (см. иллюстрацию выше), либо одинаковой величины с пазухами в промежутках) или разбита на многоугольники; в каждом компартименте отдельный мотив, который благодаря этому предстает центрированным. Середина и углы не выделены. Эту схему мы уже встречали в Помпеях[4].

3. Самая примечательная схема (см. иллюстрацию выше): ветки, сосуды, перья павлина, птицы разбросаны по всему фону беспорядочно и вплотную друг к другу (но птицы и сосуды в целом развернуты вертикально). Их место в истории искусства лучше всего проясняется благодаря сравнению со сходным внешне асаротоном из Латеранского музея: в последнем много свободного фона, предметы отчетливо смоделированы и выполнены в светлых тонах, они отбрасывают тени на землю; здесь же фон минимален, у предметов преимущественно плоские проекции и темные цвета, при этом они не связаны с фоном посредством отбрасываемых теней. В этом находит убедительное выражение возросшее стремление как к свободной кубической пространственности единичной формы, так и к ее изолированию от соседних поверхностей.

Тем самым во всех трех случаях речь шла о правильной плоскостной композиции (ни разу не встречаются существенные перекрывания отдельных мотивов), но одновременно о максимальном вытеснении фона посредством рисунка и об изолировании отдельных мотивов на плоскости. Однако полное вытеснение фона, намечавшееся в процессе развития, с подобными мотивами и с подобным натуралистическим подходом к ним было невозможно, отчего этот вид декорирования, по крайней мере свойственные ему мотивы, уже невозможно обнаружить в собственно позднеримском искусстве. Что сохранилось и было развито в будущем — так это тенденция к бесконечному продолжению установленного мотива на плоскости, в чем мы узнаем композиционный закон бесконечного повторения узора, пусть даже и не в самом строгом его варианте.

Среди самых ранних христианских мозаик из Рима апсида базилики Санта-Пуденциана (IV в.)[5] демонстрирует центрическую композицию с необычным концентрическим круговым расположением фигур. Пространственный полукруг, который напоминает о рассмотренной ранее группе с Пилатом, не менее примечателен, чем относительно высокое небо с облаками. И то, и другое вполне можно объяснить, если отнести эту мозаику к художественно-историческим раритетам переходного периода, когда расходились две мировые эпохи. Весьма поучительно для изучения художественной воли в архитектуре того времени рассмотрение на этой мозаике многочисленных зданий, в которых явно бросается в глаза стремление достичь непрерывного колористического чередования светлых поверхностей стен и темных проемов (аркады и окна).

На уже упомянутой мозаике с изображением Симона в базилике Санта-Мария Маджоре, произведении V столетия (репродукция которого, представленная хорошей фотографией у Гризара[6], дает возможность более надежной стилистической идентификации, чем публикация де Росси[7]) у большинства фигур уже обнаруживается особенность, ставшая позднее очень типичной. Она заключается в том, что фигуры, выступающие из пространства, развернуты к зрителю фронтально или в повороте три четверти, но зрачки специально обращены в ту сторону, которая в соответствии с содержанием сюжета привлекает к себе их внимание. Таким образом, здесь в известной степени реанимируется древневосточный архаический закон фронтальности, сформулированный Юлиусом Ланге[8] и состоящий в том, что голова и туловище должны находиться на одной оси. Но существенное отличие при этом состоит прежде всего в том, что у древних египтян застывший вещественный кристаллизм, выражаемый этой схемой, не смягчается никакими признаками духовной жизни, в то время как здесь, напротив, очевидной целью было вызвать впечатление духовной жизни с помощью резкого бокового движения глаз в противоположность оцепенелой позе тела. С субъективной точки зрения современного наблюдателя в этом видят возвращение неестественных поз древнеегипетского искусства. На самом деле римляне эпохи поздней империи полагали таким образом представить глазам наблюдателя фигуры в их объективной сущности, независимо от их моментально-случайного проявления. Следствием этого в рельефе и в живописи стала типизация положения en face, подобно тому как в свое время у египтян было типизировано положение в профиль: и то, и другое противоположно развороту фигуры в три четверти в классическом искусстве — развороту, который говорит о бесконечной изменчивости.

Тем самым мы вновь встречаемся, как это уже часто бывало, во‑первых, с принципиальным контрастом искомых воздействий, которые в эпоху классики были объединены общим медиумом (умеренным телесным и духовным движением); а во‑вторых, с параллелью древневосточному архаическому искусству, которая, подобно другим многочисленным параллелям этого рода (например, создание плоского рельефа), означает не простое возвращение к старине или даже к детски-варварскому началу, но достижение противоположного экстремума. Если фронтальность древних египтян носила гаптический характер, то теперь, в позднеримском искусстве, фронтальность, которую мы хотели бы назвать аксиальностью, стала оптической; если у египтян она проявлялась в круглой скульптуре, то теперь она стала свойственна живописи и рельефу; но последние мыслимы лишь внутри такого искусства, которое, подобно античному, принципиально стремится достичь ясного понимания отдельной формы. Если в позднейшем искусстве пространство помещается в центр проблемы художественного единства, то в этом случае отдельная фигура вступает во множество разнообразных связей с внешним миром, и о самодостаточной, абсолютно вещественно обособленной в себе и незыблемой единичной форме (а на это как раз и направлена фронтальность) больше не может быть и речи.

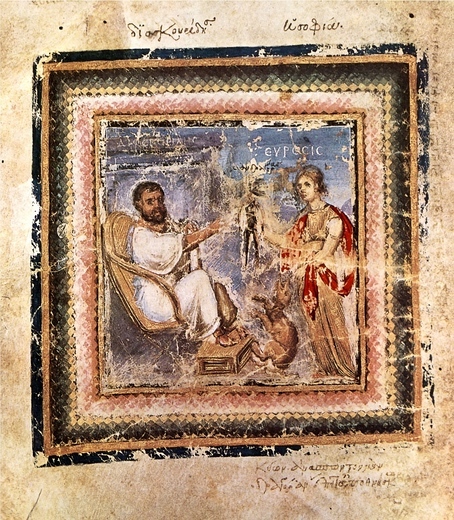

Но какова была собственно художественная цель аксиальности, то есть преимущественного положения en face, у фигур в позднеантичной живописи и рельефе? Очевидно, это было приведение к пространственности фигуры, которая с помощью резкого поворота к зрителю и выдвижения ему навстречу из глубины наглядно противопоставлялась зрительной плоскости. Фигуры, изображенные en face, должны были, таким образом, воплощать то же самое художественное намерение, что и расположенные по диагонали здания, и взгляд сверху на фигуры, предметы обихода, деревья, горы и т. д. Но что если подобным фигурам надо было взаимодействовать друг с другом (например, в разговоре)? Непринужденного поворота фигур в профиль приходилось безоговорочно избегать, ибо в таком случае они снова оказались бы чрезмерно привязаны к фоновой (зрительной) плоскости. Так что фигурам было просто необходимо сохранять аксиальность даже тогда, когда они выступали не в своей, так сказать, абстрактной единичной сущности, но в актуальном общении друг с другом. Само же общение препоручалось языку взглядов. Лучше любых дефиниций об этом может поведать изображение из «Венской Книги Бытия» (см. иллюстрацию выше). В обращенных в сторону глазах — прием, повторяющийся здесь у всех фигур и кажущийся нам сегодня таким ребячески-варварским, — мы должны отныне распознавать позитивное художественное средство, благодаря которому фигуры в своей кубической пространственности должны были высвободиться из зрительной плоскости и вступить в отношения друг с другом, но свободное пространство между ними признавалось только как идеальное пространство, а не как реальный фрагмент бесформенной бесконечности. И действительно, мы встречаемся с этим явлением в течение всего Средневековья. С ним можно столкнуться еще в немецких и французских миниатюрах XIV в. Аксиальность пропала лишь в результате решительной эмансипации свободного пространства в изобразительном искусстве XV в., точно так же как благодаря тому, что эмансипировалась способность фигур вступать в отношения между собой на плоскости, в V в. до н. э. исчезла древневосточная и архаическая фронтальность.

Разумеется, контрапост как классический способ опосредования между телесным покоем и движением не смог удержаться рядом с новой фронтальностью (аксиальностью). Но сопоставление с диптихом Феликса (428 г. н. э.) демонстрирует как более радикальное преодоление в нем контрапоста, так и наглядно выраженное парящее положение стоп, так что вышеупомянутая мозаика из базилики Санта-Мария Маджоре представляет собой несколько более раннюю стадию развития (хотя, естественно, необязательно более ранний период хронологически).

Завершение доиконоборческого периода развития римского искусства лучше всего демонстрируют мозаики из базилики Сан-Витале в Равенне, связанные с именем и личностью епископа Максимиана. Их можно датировать более надежно (серединой VI в.), нежели рельефы из слоновой кости на кафедре из того же собора: существуют веские аргументы против того, чтобы относить их к тому же моменту исторического развития, несмотря на наличие на них предполагаемой монограммы Максимиана. В качестве примера мы возьмем мозаику с изображением церемонии с участием императора Юстиниана и епископа Максимиана (см. иллюстрацию выше). Плоскостная композиция: центрическая[9]; отчетливые вертикали (в контурах, складках, орнаментах; лишь у Максимиана аксиальность чуть менее ощутима) и горизонтали (линии головы, линии ступней и каймы одеяний, линии рук). Пространственная композиция: все фигуры фронтально выступают из пространства навстречу наблюдателю, фиксируя его взглядом в упор; главная группа, несмотря на частичное перекрывание, стоит в одной плоскости, свита из пяти телохранителей, расставленных в три ряда, словно спрессована в компактную плоскую массу, так что между всеми фигурами почти не заметно свободного места. У них парящее положение ступней, отчего раз за разом возникает характерное явление, которое можно было наблюдать уже на раннехристианских саркофагах из города Рима в более ранней стилистике: передние фигуры наступают на ноги задним, что есть самое явное доказательство того, что для художника важно полное пространственное изолирование отдельных фигур, достигаемое ценой их связи с плоскостью (в таком случае подошва связана с прилежащей поверхностью земли). Складки (соответствующие гравированным складкам на скульптурных произведениях) прорисованы линейно, но с намечающейся склонностью к плиссировке (на что, в частности, указывают двойные линии). Последнее обстоятельство, а также стройные вытянутые пропорции тел, словно бы стоящих на ходулях (при одновременном уменьшении размеров головы), обнаруживают принципиальное родство с более поздним византийским стилем, которое, как правило, называют самой заметной стилистической чертой этих мозаик[10].

Непостижимо, как, глядя на произведения, подобные мозаикам из базилики Сан-Витале, можно говорить об «упадке», ведь каждая линия в них свидетельствует о ясном убеждении и позитивной воле. Для того, чтобы полностью оценить поразительное портретное воздействие изображения голов в его художественном значении, нужно подумать о том, что оно, если отвлечься от контуров, вызывается, по существу, только благодаря характеристике взгляда (наряду с некоторыми линейными тенями); с другой стороны, здесь упразднено любое моделирование поверхностей мышц полутенями, на чем основывалась художественность в портретном искусстве до Марка Аврелия. Если все же эти юстиниановские портреты удовлетворяют нас не полностью, то причина этого коренится исключительно в недостатке пространственного единства в изображении: каждая фигура (и каждая ее часть) воспринимается оптически только сама по себе, без внимания к соседним фигурам, которые находятся с ней в одном сегменте пространства, и потому мы вынуждены воспринимать фигуры отдельно от всего изображения, если хотим действительно наслаждаться ими. Конечно, позднеримское (и византийское) искусство вовсе не стремилось к современному пространственному единству, но просто отказывать ему по этой причине в стремлении к естественной жизненной правде было бы неверно и неисторично, и портретные головы из базилики Сан-Витале должны нас настойчиво от этого предостерегать. Напротив, позднеримское искусство добивалось этой правды точно так же, как и классическое античное, и современное; но если классическая античность (и ее продолжение вплоть до времени ранней империи) искала гаптическую истину отдельных объектов в диапазоне от ближнего до нормального зрения без оглядки на пространство и если, с другой стороны, позднейшее искусство имеет своей целью реалистичное изображение вещей в пространстве, будь оно гаптическим или оптическим (начиная с XVII в.), то искусство Римской империи стремилось к оптической истине вещей без оглядки на пространство. То, что в произведениях позднеримского искусства мешает нашему современному восприятию, без сомнения, заключено (согласно только что сказанному) в следующем: мы хорошо можем гаптически представить себе единичную форму без оглядки на пространство в пределах ближнего зрения (отсюда наше почитание классического искусства), но не с помощью оптического далевого зрения: мы глубоко убеждены в принципиальном воззрении, будто в качестве вещественного явления единичные формы и их пространственное окружение составляют единое целое, в то время как античный человек был в состоянии схватывать единичные формы только сами по себе в их изолированном явлении.

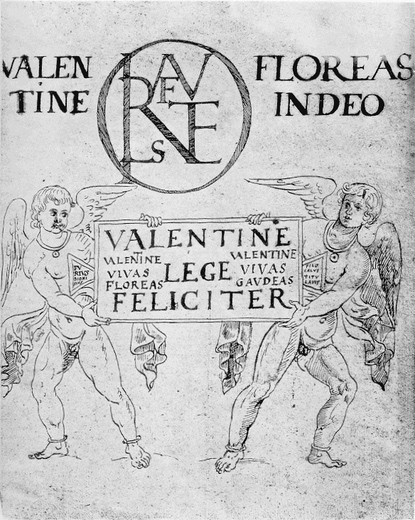

Уже Викхофф настойчиво подчеркивал, что появление книжной миниатюры самым тесным образом связано с пробудившимся стремлением к циклическому изображению. В необходимости удерживать актуальную взаимосвязь каждой миниатюры цикла с предыдущей и с последующей задействованы одновременно и элемент далевого зрения, и элемент духовный, последний основывается на необходимом обращении к дополняющему опыту. Предпосылки как для далевого зрения, так и для большего привлечения внутреннего сознания при восприятии художественного произведения появились лишь во время Римской империи; этот вывод мы делаем на основании всего, что выяснили при изучении развития античной скульптуры. Смешение слова и образа для классического искусства, по всей вероятности, было совершенно неприемлемо[11]. До сих пор еще не предпринимались попытки (не исключено, что это уже невозможно) представить себе, как выглядел идеальный кодекс (или идеальный свиток) классического периода. Но уже исполнение надписей, сопоставленное с наиболее ранними из известных на сегодняшний день сохранившимися рукописями, показывает, что черты художественности искали в соразмерном расположении букв приблизительно одинакового размера (высоты), оставляя между буквами — и особенно между строками — достаточно фона, но стремясь при этом устранить мешающие пустоты, возникающие вследствие разделения слов и предложений. Даже в Ватиканском Вергилии Cod. Vat. Lat. 3225, рукописи IV столетия, еще нет ни пробелов между словами, ни инициалов; только малозаметное (а следовательно, не мешающее) удлинение хвоста первой буквы каждой страницы идет навстречу потребности читателя внешне выделить начало. Любые нарушения этой идеальной схемы буквами разной величины, интервалами между словами и предложениями и, наконец, изображениями, по-видимому, облегчают чтение, то есть духовное понимание текста, но одновременно препятствуют получению чисто художественного удовольствия от вещественного явления, которым жертвуют в пользу интеллектуального начала.

Изменение стиля, которое мы наблюдали начиная со среднеримского времени, необходимо выразилось в римских рукописях, прежде всего, в более плотном смыкании букв, потому что в этом проявлялось более интенсивное колористическое чередование света и тени, сгущение узора и уравнивание его с фоном. Античная книга так же мало нуждалась в орнаменте, как и античная плита с надписью; только изображение, требуя рамки (например, в вышеупомянутом Ватиканском Вергилии или в «Календаре Филокала»), вносит в рукопись декоративные мотивы.

В ходе дальнейшего развития орнамент постепенно начинает выходить за пределы рамки: это происходит в той мере, в какой художественная воля больше не стремится к созданию фигур (копированию органических живых существ в их вещественном проявлении), поскольку не находит в этом высшего удовлетворения, а скорее испытывает неудовольствие.

Начало этому процессу было положено в V в., но в свою решающую стадию он вступил лишь с VII в. Его конечным результатом были окончательный отказ от изображений человеческих фигур на семитском Востоке, греческое иконоборчество в Восточной Римской империи, безразличие по отношению к вещественным проявлениям живых существ на Западе. В книжной миниатюре это отражается в неожиданном распространении орнамента, в котором художественная воля отныне находила свое наиболее полное выражение, в частности в инициалах, тогда как фигурным изображениям начиная с VII в. (на Западе по крайней мере до IX в.), по существу, отводилась лишь роль неизбежного зла, которое терпели в нравоучительных целях. Хотя и эту только что названную тенденцию в ее истоках можно проследить по меньшей мере вплоть до среднеримского времени, все же безраздельное влияние она приобрела лишь начиная с VII в. Еще на равеннских мозаиках VI в. мы встречаем несомненный интерес к вещественному облику людей.

Датировка самых ранних иллюминированных рукописей вызывает большие затруднения. Только «Календарь Филокала» (354 г. н. э.), «Венский Диоскорид» (около 500 г. н. э.) и сирийский Евангелиарий из библиотеки Лауренциана (584 г. н. э.) позволяют безошибочно определить время их создания; однако «Календарь» при этом сохранился только в копиях, «Венский Диоскорид» и сирийский Евангелиарий еще не опубликованы в пригодном виде; кроме того, они были созданы в относительно позднее время, тогда как нам прежде всего интересно ознакомиться с развитием этого вида искусства начиная со средней и до времени поздней империи. К счастью, по крайней мере ватиканская рукопись Энеиды Cod. Vat. Lat. 3225, созданная, если судить на основании палеографических критериев, в IV в., представлена теперь точными фотографическими репродукциями, которые недавно появились по распоряжению высокочтимого префекта Ватиканской библиотеки П. Эрле. Концепция отношения фигуры и пространства, которую мы здесь обнаруживаем, в существенных чертах принадлежит еще эпохе до Константина. Изображение Одиссея в гостях у Кирки (см. иллюстрацию ниже) представляет нашему взгляду глубокое пространство, ограниченное со всех сторон: оно простирается от побережья округлой бухты с отдыхающими в ней кораблями в глубь материка, вплоть до группы небольших домов с людьми перед ними. Бегло намеченные фигуры, опознаваемые только с помощью комбинирования зрения и духа, еще связаны с землей благодаря тому, что отбрасывают на нее длинные тени; а единое направление теней позволяет этой картинке до некоторой степени вызвать у нас определенное настроение. Но это мимолетное впечатление, впрочем, полностью вытесняется и преодолевается тенденцией к изолированию. Видимые формы сжаты в две «кулисы»: впереди — бухта с кораблями, позади — группа домиков, перед которыми в одну линию стоят стол и ткацкий станок. То, что остается слева и справа, заполнено деревьями, и это препятствует проникновению взгляда в бесконечную глубину пространства. Высокий горизонт не оставляет для неба (которое все еще принимает на себя функцию фоновой плоскости) почти никакого места. Почва (пространство) между обеими «кулисами» пуста, как и подобает неизбежному злу. Более характерное распределение фигур по «кулисам», которое происходит параллельно с разделением внутреннего пространства вытянутых залов в термах на равные (квадратные) сегменты, демонстрирует изобр. 6 ватиканской публикации: «кулисы» здесь строго линейны, между передним и задним планом помещен обширный средний план, совершенно пустой и потому действующий как фон рельефа, в чем явно выражается сопротивление признанию свободного (то есть могущего быть заполненным человеческими фигурами) пространства между отдельными изобразительными плоскостями. Заигрывание с пространственной глубиной внутри определенных границ решительно выдает себя на изобр. 5, где водовод из расположенного на заднем плане бассейна ведет непосредственно к поилке для скота на переднем плане. Луна раз за разом изображается в виде серпа, восходящее солнце один раз (на изобр. 5) — как голова Гелиоса с нимбом в виде лучей. Наблюдаемые эффекты освещения уже с эпохи эллинизма проявляются так, что затрагивают отдельные предметы, но не воздушное пространство и не предметы, достижимые благодаря ему. Листва деревьев намечена изящной и дрожащей, ни один лист не нарисован с позиции гаптического ближнего зрения. На двух миниатюрах с изображением Дидоны (изобр. 26 и 27) показан интерьер с задней стеной прямо перед зрителем, двумя примыкающими к ней боковыми стенами в перспективном сокращении (подобно изображению на диптихе Пробиана из Берлина, но меньшей глубины) и с частью потолка над ними в перспективном искажении. Напротив, дверь врезана поперек левого угла пространства, тем самым свидетельствуя, что для художника было абсолютно неважно (и в этом он проявляет себя как римлянин эпохи поздней империи) любой ценой передать отдельные изображенные вещи в их объективной гаптической связи в пространстве. Фигуры еще гибкие, аксиальность с обращением взгляда в сторону в общем еще недостаточно сложилась, но и она представлена, например, на миниатюре с жертвоприношением Дидоны (изобр. 22). Сидящие фигуры еще не полностью развернуты фронтально, но изображены в традиционном ракурсе в три четверти.

Кроме того, особый интерес представляют следующие изображения. Изобр. 19: слева линия побережья, вдоль которой набегает на берег морской прибой, на берегу два вола, чьи падающие на гальку тени написаны с бросающейся в глаза и, значит, намеренной четкостью. Изобр. 28: на переднем плане — весельные суда, скользящие по морю; на среднем плане, посреди водной поверхности, — два каменистых островка с деревьями, которые, как и корабли, отбрасывают длинные тени на поверхность воды; на заднем плане над горизонтом — светлая полоса. Эта миниатюра могла бы стать одной из самых впечатляющих по своему настроению, если бы «кулисы» выделялись не так четко, море изображалось бы действительно как волнующаяся и плещущаяся вода, а небо над высоким горизонтом — действительно как воздушное пространство, а не как рельефный фон. Изобр. 41: фасад храма между деревьями. Это изображение дает нам представление о том, что ценили римляне той эпохи в своих храмах, в отличие от греков. Светлые, мерцающие основные линии: колонны, антаблемент, скаты фронтона, основание ступеней; с ними контрастируют тенистый портик внутри и обрамляющая зелень деревьев снаружи. К сожалению, темные силуэты прогуливающихся перед храмом людей почти полностью стерлись; но все еще ясно видны бронзовые статуи на высоких постаментах перед колоннами. Повсюду стремление к контрастам света и тени, но они, в отличие от позднейшего искусства, не производят впечатление единства, а дают ощущение беспокойного мерцания. Напротив, античный зритель получал впечатление целительной, спасительной гармонии именно от этого (так мешающего нам сегодня) ритма последовательного чередования света и тени.

Как кажется, рассмотренные иллюстрации в Ватиканском Вергилии весьма близки к миниатюрам во фрагментах «Кведлинбургской Италы». В этом вопросе мы должны поверить на слово ее издателю В. Шульце, потому что гелиогравюры[12], в форме которых доступны сейчас листы этой сильно поврежденной рукописи, совершенно не позволяют вынести собственное суждение. И все же, в самом деле, возникает впечатление, что здесь перед нами более ранняя фаза развития живописи, нежели та, что мы видим в «Венской Книге Бытия». Сопоставление с «Вергилием» позволяет заметить, что в иллюстрациях «Кведлинбургской Италы» ландшафтное обрамление уже полностью уступает место человеческим фигурам. Но еще как будто бы можно наблюдать падающую тень.

Напротив, образы миниатюр «Венской Книги Бытия» (опубликованной В. фон Хартелем и Ф. Викхоффом в Вене в 1895 г.) обнаруживают уже все основные элементы позднеримского художественного стиля. Падающие тени исчезли; взамен вошли в обычай парящее положение ног, а временами их перекрещивание, аксиальность, тесное расположение фигурных масс. Ограниченное пространство глубины в «Ватиканской Энеиде» встречается реже, а на его месте иногда появляется кажущееся отсутствие пространства (то есть отсутствие заднего плана), что в соответствии с позднеримской концепцией в действительности означает переход к современному расположению фигур в безграничном пространстве. С другой стороны, уже появляются задние планы, которые пробуждают по крайней мере у современного зрителя непосредственное предчувствие над земной твердью безграничного воздушного пространства. Вместе со склонностью к тесному скоплению масс краевые затенения снова обретают значение контуров[13]; в соответствии с этим выполненные в общих чертах, свободно раскинувшиеся кроны деревьев превращаются теперь в стилизованные и оформленные массы. Эта перемена обусловливает то впечатление частичного возвращения к гаптическому, которое производят на нас сегодня эти позднеримские фигуры, пусть даже их запечатление неизменно оставалось оптическим.

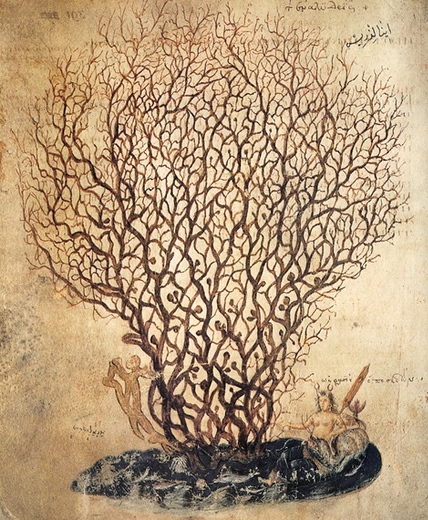

Хотя такая стилистическая особенность не исключает возможности создания «Венской Книги Бытия» в IV в., но все же с куда большей вероятностью относит ее к V в. В пользу более поздней датировки свидетельствует также «Венский Диоскорид», возникший несомненно около 500 г. н. э. и заслуживающий уже здесь нескольких слов, несмотря на то что этот памятник еще не опубликован должным образом. Основное его содержание составляют изображения примерно двухсот растений (наряду с некоторым количеством животных), к которым присоединено и несколько листов с изображениями фигур людей. Растения нарисованы с большой верностью природе, со строжайшим соблюдением всех необходимых ракурсов, но они всегда, на позднеримский манер, спроецированы на плоскость. То есть растение хоть и занимает определенное кубическое пространство, но по ту сторону его нет никакого пространства глубины. По листьям часто можно сразу заметить, что их контуры должны всегда восприниматься не как гаптические (осязаемые границы в древневосточном и классическом смысле), но как оптические (то есть воспринимаемые глазом краевые затемнения): четко обозначенные темные линии контуров или чаще находятся только с одной (затененной, обычно нижней) стороны листа, или по крайней мере на этой стороне листа бывают прочерчены сильнее (более жирно), нежели на верхней стороне, которая мыслится как освещенная. Детали внутри контуров всегда размыты, что, впрочем, даже роднит эти изображения с лучшими помпеянскими фресками; с точки зрения современного вкуса, вещи обретают свою собственную жизнь как раз на поверхности, в «цветовом отблеске», исходя из наполненного светом пространства, в котором они находятся. Трактовка человеческих фигур в общем такая же, как в «Венской Книге Бытия»; разве что здесь появляется силуэтная живопись (золотые гении как олицетворение искусств в посвятительных образах), которую продолжали использовать в фигурах и орнаментах вплоть до эпохи Каролингов. Фигурные образы ограничены рамками, орнаменты которых уже благодаря окраске, учитывающей светотень, показывают, что их надо воспринимать не как плоские поверхности, но как мотивы, имеющие пространственную протяженность. Наконец, эта рукопись получает особое значение благодаря тому, что в ней появляются самые ранние орнаментально-декоративные инициалы: слегка увеличенные буквы обрамлены вдоль вертикальных и горизонтальных линий точками (позднее это позаимствовали ирландские монахи, а Г. Яничек и другие авторы объяснили материалистически, исходя из предполагаемого «новокельтского стиля работ по металлу»), затем на концах вертикальных элементов появляются линейные или пунктирные засечки и треугольные листочки и, наконец, в некоторых случаях внизу добавлены фигурки зверей (каракатица Fol. 10v, дельфин Fol. 10, рыба Fol. 20) — такая манера украшения с очевидностью перекидывает мост к орнаментам с рыбами и птицами в рукописях VII–VIII вв. (а если мы рассматриваем греческие и восточные рукописи, то и последующих пяти столетий).

Примечания

- ^ По всей видимости, речь идет о книге De Rossi G. B. Mosaici delle chiese diRoma anteriori al secolo XV. Roma, 1872–1887.

- ^ Grisar H. Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter, mit besonderer Berücksichtigungvon Cultur und Kunst nach den Quellen dargestellt. Freiburg-in-Br., 1901. S. 301.

- ^ До сих пор у меня не было ни времени, ни подходящего случая для того, чтобы подробно и соответствующим образом исследовать сцены с фигурами в нише, и так как, кроме того, не существует никаких удовлетворительных репродукций, то я вынужден на этом месте уклониться от суждения по поводу особенностей стиля и датировки этих образов. Мозаики свода сохранились исключительно в репродукциях, и поэтому их нельзя использовать для наших изысканий.

- ^ См.: Riegl A. Stilfragen: Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik. Berlin, 1893. S. 312.

- ^ Современные исследователи датируют ее 402–417 гг. н. э., то есть V в.

- ^ Grisar H. Geschichte Roms und die Päpste im Mittelalter, mit besondererBerücksichtigung von Cultur und Kunst nach den Quellen dargestellt. Bd. I. Rombeim Ausgang der antiken Welt. Freiburg-in-Br., 1901.

- ^ De Rossi G. B. Mosaici delle chiese di Roma anteriori al secolo XV. Roma, 1872–1887.

- ^ Юлиус Ланге (1817–1878) — немецкий художник, обучался в Мюнхенской академии художеств и в Дюссельдорфской академии художеств, долгое время работал в Северной Италии.

- ^ По крайней мере, композиция главных фигур; если учитывать свиту телохранителей, то полная симметрия достигается лишь в том случае, если поставить рядом церемониальный образ с Феодорой.Интересно то обстоятельство, что образ Юстиниана не помещен, как на барельефе арки Константина (илл. 7), в центре в качестве единственной доминанты, но вынужден делить это место с фигурой заказчика мозаики, епископа Максимиана. Он здесь не в качестве византийского цезаря-папы как верного наследника религиозной политики Константина, но в качестве западноримского князя церкви. Тем не менее центрическая композиция требовала четкого выделения середины, и для этой цели между обоими главными персонажами (но в то же время и несколько позади них) помещен некий царедворец.

- ^ Приглашение восточно-римских художников в Равенну, которая являлась восточными воротами Италии, не было в те времена чем-то необыкновенным; о принципиальном взаимодействии между восточно- и западно-римским искусством накануне иконоборчества ср. сказанное на с. 58–59.

- ^ Иначе дело обстояло в древневосточном и раннем греческом искусстве. И то, и другое с этой точки зрения представляли собой внешне одинаковые, но фактически кардинально противоположные по отношению к позднеримскому искусству явления: там надпись служила для пояснения образа, теперь же наоборот — изображение должно было иллюстрировать текст.

- ^ Гелиогравюра, или фотогравюра, — изобретенный в XIX в. фотомеханический процесс, позволяющий получать типографическое клише для глубокой печати полутоновых изображений. Термин «гелиогравюра» употребляется применительно как к самому процессу, так и к оттискам, полученным с его помощью.

- ^ Это явление возникает в работах того мастера из числа иллюстраторов «Венской Книги Бытия», которого Викхофф назвал «миниатюристом». Выходит, именно он продвинулся дальше всех в развитии стиля. Разве что из избранного Викхоффом наименования «миниатюрист» не следует делать вывод о том, что усиленное подчеркивание контуров в миниатюре было чем-то особенным; скорее, оно одновременно и в равной мере присутствует в мозаике и настенной живописи. Ведь нет никакого «стиля миниатюры», а есть только единая художественная воля, заставляющая служить себе любое сырье и любую технику, вместо того чтобы быть у них в подчинении.