Сергей Хачатуров. Апология обломков. Руинная тема в контексте истории европейской культуры

От портала в мир иной и символа былого величия до уютного уголка для неспешных размышлений и бесед, от башни Фельтена в Царском Селе до фантастического дома-колонны в «Дезер де Ретц» — в своей книге «Апология обломков. Руинная тема в контексте истории европейской культуры» историк искусства Сергей Хачатуров на примере сентиментальной поэзии и архитектурных фантазий XVIII века показывает, как руина из меланхоличного элемента пейзажа может превратиться в активного и интересного рассказчика. С любезного разрешения издательства «Новое литературное обозрение», выпустившего книгу, публикуем главу «Доктрина Просвещения. Руины чувствительные и антикварные».

Никола Пуссен. Аркадские пастухи. 1638–1639. Холст, масло. Фрагмент. Лувр, Париж

Никола Пуссен. Аркадские пастухи. 1638–1639. Холст, масло. Фрагмент. Лувр, Париж

Любопытно, что одним из первых художников, зафиксировавших царскосельскую башню-руину Фельтена, был знаменитый французский пейзажист Гюбер Робер, никогда воочию этой руины не видевший. Свою версию он сделал по рисунку графа А. С. Строганова в 1783 году. Как изменилось восприятие величественного триумфального монумента в глазах живописца, предпочитающего иной, сентиментальный взгляд на развалины! На переднем плане ведут неспешную беседу крестьянские девушки. На плече одной — коромысло. Мама с дочкой читают какую-то надпись на упавшем куске стены. В готической беседке стоят с посохами пилигримы. Сама руина обросла еловой рощицей и выглядит совсем не воинственно, скорее — уютно, будто давно обжитое родное место, где любят гулять семьи и где прачки могут сушить свое белье.

Прачки, сушащие белье на руинах, — излюбленный мотив картин Гюбера Робера. Древние хтонические, жуткие, «возвышенные» развалины перестали восприниматься как порталы в мир иной, мир меланхолии и памяти о великом прошлом. Во многих картинах Робера и других художников эпохи сентиментализма они обрамляют сцену на правах чеховского «многоуважаемого шкафа», семейной почти реликвии, обустраивающей быт повседневности по аналогии с дедушками и бабушками, кряхтящими и ворчащими у камина в гостиной.

Руина становится аркой, замыкающей круг жизни обычного, негероического человека в сентиментальной кладбищенской поэзии. Известна гравюра 1775 года Чарльза Гриньона по рисунку Ричарда Бентли. Она иллюстрирует поэму родоначальника кладбищенской поэзии Томаса Грея «Элегия на сельском кладбище» (1751).

На гравюре оформление готической арки различно с левой и правой стороны. Левая сторона — это свидетельства знатности, доблести, славы: гербы, трофеи, знаки триумфа. Справа — инвентарь земледельца: корзины, снопы и плоды урожая. Слева — свидетельство знатной и почетной биографии того, кто побеждал, но, возможно, лгал, интриговал и убивал. Справа — свидетельство честно прожитой жизни безвестного труженика. Итог обеих жизней — один. Его и осеняет готическая руина — это могила, смерть. На эпитафию могильного памятника, коронованного черепом, указует молодому путнику селянин. За спиной его, в перспективе арки, сельская церковь:

Приблизься, прочитай надгробие простое,

Чтоб память доброго слезой благословить.

«Здесь пепел юноши безвременно сокрыли;

Что слава, счастие, не знал он в мире сем.

Но Музы от него лица не отвратили,

И меланхолии печать была на нем.

Он кроток сердцем был, чувствителен душою —

Чувствительным творец награду положил.

Дарил несчастных он — чем только мог — слезою;

В награду от творца он друга получил.

Прохожий, помолись над этою могилой;

Он в ней нашел приют от всех земных тревог;

Здесь все оставил он, что в нем греховно было,

С надеждою, что жив его спаситель-бог».

(Перевод В. Жуковского)

В тексте поэмы Томас Грей, очевидно, отдает свои симпатии не «наперсникам фортуны», а безвестным честным пахарям, тем, кто

Скрываясь от мирских погибельных смятений,

Без страха и надежд, в долине жизни сей,

Не зная горести, не зная наслаждений,

[…] беспечно шли тропинкою своей.

Эта протестантская этика жизни и смерти существенно скорректировала понятие «меланхолия». Оно отныне не только руинированный портал в царство утраченных эйдосов / высших идей, но и то, что обращает нас к ностальгии по «естественному человеку», без амбиций живущему в согласии с Природой и Богом. В немалой степени так пережить руину жизни помогли традиция античной элегической поэзии, Вергилий и Пуссен (о чем рассказывалось в соответствующей главе).

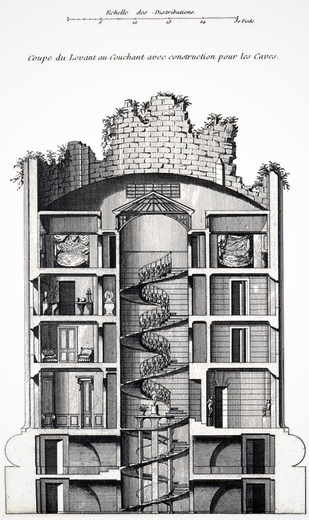

Такой руиной, что обращает и к великой античности, и к естеству жизни в согласии с природой, оказывается настоящий дом, выполненный в виде искусственной руины: уже виденное нами раньше поместье графа де Монвиля «Дезер де Ретц» под Парижем. Выполненный по проекту архитектора Франсуа Барбье (1770–1780), четырехэтажный дом в форме поставленного на гигантскую платформу-цоколь обломка ствола дорической колонны имеет внутри комфортную планировку в изящном неоклассическом стиле. Комнаты разных этажей соединены спиральной лестницей. Логика постройки дома-колонны близка фельтеновской башне-руине. И там, и здесь торжествует мегаломания, память о временах, когда жили и строили свои храмы гиганты, по сравнению с которыми люди XVIII века — лишь пигмеи и карлики. Однако башня-руина Фельтена была порталом в мир полузабытых идей о воинском и государственном триумфе, греческом проекте Екатерины, новых крестовых походах против неверных и т. д. Дом-колонна в Дезер де Ретц освящает жизнь частного человека и соседствует с подлинной руиной средневековой церкви. То есть живописные качества картинных видов становятся самодостаточными. Впору вспомнить статьи о руинах в садоводческих трактатах-руководствах эпохи Просвещения и романтизма. Например, Иван Лем в «Начертании древних и нынешнего времени разнородных зданий» пишет о руинах так:

«Развалины суть предметы, великую красоту в садах составляющие и весьма выразительны, они не должны иметь ничего совершенного; свойственное им действие состоит в занятии единственно воображения, распространяя оное далее обозреваемых предметов. Надлежит больше разбрасывать их отдельными грудами <…>.

Вообще, как бы то ни было, развалины возбуждают в нас любопытство о древнем состоянии здания. Воображение о древнем жилище приводит на мысль непорочные удовольствия, коими наслаждались в те веки»[1].

Выступая свидетельством прожитой жизни, руина в сентиментальной поэзии и парках XVIII века принимает на себя роль доверительного, интересного рассказчика. В этом качестве проявляется еще одна ее принципиальная роль: стимулировать знания по архитектуре как таковой, возбуждать азарт археолога и коллекционера. В том же царскосельском парке стоит упоминавшаяся ранее Кухня-руина (1785–1786) работы итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Это сооружение на острове в пейзажной части парка напоминает римские круглые храмы и инкрустировано сплошь разными обломками античных колонн и рельефов, привезенных из путешествий. Роль этой руины: и элегия, и рассказ, и выставка под открытым небом ради просвещения и воспитания вкуса.

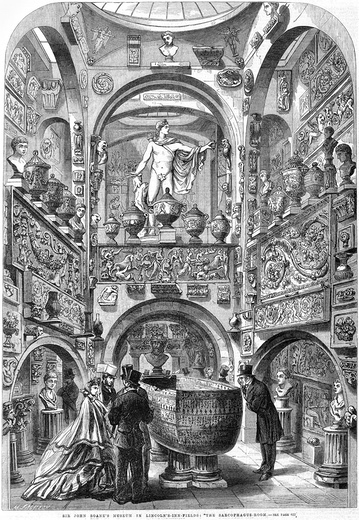

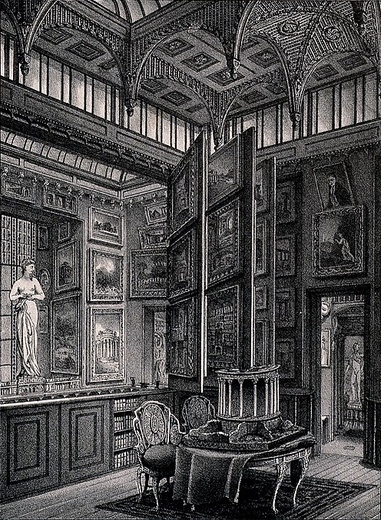

Символично, что иллюстрирующий кладбищенскую элегию Томаса Грея лист с готической аркой-руиной хранится в библиотеке архитектора сэра Джона Соуна, автора самой разговорчивой руины человечества: уникального дома на Lincoln’s Inn Fields в Лондоне (1791–1794). В своих лекциях по архитектуре Джон Соун называл руины «историями, открытыми всему миру», сравнивал их с испещренной иероглифами египетской архитектурой и говорил об их способности не врать[2]. Его собственный дом напоминает забранный в архитектурный переплет том с увлекательными новеллами. Эти истории становятся главами, частями странного каталога. Они покоятся на полочках, отражаются в зеркалах в виде архитектурных фрагментов, листаются в папках. Даже картины вмонтированы в стенные стеллажи так, что можно один их слой сменить другим, отогнув раму с картинами внешнего контура, как лист в книге. Дом категорически нарушает все мыслимые конвенции о правильной архитектуре. Он радикально бессистемен в плане иерархии логики и композиции. В рифму с идеями эмпириков и сенсуалистов, он есть ода коллекционному фрагменту.

Вход в дом с улицы Lincoln’s Inn Fields оформлен как легкий навесной фасад с двумя ярусами арок. Прямоугольный эркер завершает композицию. Графический орнамент стены выполнен в древнегреческом стиле (со спиралями меандра). На углах двухъярусного портика-эркера стоят статуи. По центру располагаются капители античных колонн. Соун хотел продлить фасад по ширине дома, оформив его лоджией в античном стиле, но этот замысел не был воплощен. Так что вместо аллюзий на древний форум мы пленяемся архитектурой хрупкого графического павильона. И заходим в него будто в дом чудес. Внутри поражает контраст пространств тесных, клаустрофобных с интерьерами почти дворцовыми, богато отделанными. Прихотливо изгибающаяся лестница объединяет два этажа дома. Огромная столовая, место сбора гостей, и библиотека — самые репрезентативные комнаты. Они выполнены в стиле тонкой графической декорации, напоминающей помпейские росписи, орнаменты. Подобный стиль отделки интерьеров был характерен для современников Соуна, братьев Адам и Чарльза Камерона.

Окно столовой выходит во двор, где инсталлированы фантастические фрагменты древности. Обилие зеркал и окон, выходящих в разные коридоры и дворики, сбивает привычную логику восприятия и погружает в сомнамбулическую грезу. Из пышных комнат гости двигаются по тесным узким коридорам, сплошь заполненным фрагментами древних колонн, монументов, вазами и скульптурами. Они установлены на консолях и полках, заполняющих все стены от пола до потолка. Стены становятся гигантским руинным рельефом со множеством деталей. Также складывается впечатление, будто движешься и в переплете книги с картинками, и внутри шкафа с секретерами и ящичками, которые произвольно выдвигаются, задвигаются, позволяют увидеть спрятанные в них сокровища и совершенно сбивают с толку на предмет понимания верха, низа, тяжелого, легкого, открытого и тайного. Соун сделал так, будто сенсуалистский пейзажный парк picturesque определил живописное понимание чередующихся картин архитектурного пространства, которое смонтировано по образцу коллажа из разных причудливых образов. Везде царствуют артефакты коллекции. Ради них архитектору пришлось пожертвовать комфортом и уютом. В некоторых коридорах и залах испытываешь ощущение клаустрофобии. Неотвратимо обступает тебя громада разных диковин, создавая какие-то пиранезианские руинные ужасы. В так называемой купольной части (Dome Area) пространство инсталлировано в виде фрагмента римских терм. Свисают обломки гигантских античных карнизов. Как и все пространство дома, эта купольная зона имеет два этажа. Внизу стоит сделанный из известняка во втором тысячелетии до новой эры египетский саркофаг фараона Сети I. Наверху идущих по коридору гостей приветствует мраморный Аполлон Бельведерский.

Имеются помещения в виде фрагментов древних монастырей с готическими аркадами, предметами культа католического и византийского. Комната для завтраков похожа на храм. Она имеет плоский расписанный орнаментами купол и восьмигранный фонарь с витражами XVII века. В них сцены из жизни святой Терезы[3].

Фантастическим способом в парусах купола и по внутренней части подкупольных арок установлены выпуклые зеркала. Они собирают, фокусируют, рамируют диковинное пространство комнаты завтраков с ее богатой коллекцией мебели и живописи. Удваивают иллюзию, отражают интерьер в живых картинах.

Иллюзорная, в чем-то миражная, призрачная экспозиция домашней коллекции Соуна отлично вписывается в знаменитый английский культ всего экстравагантного, странного, причудливого. Однако эта экстравагантность и странность совсем не отменяет профессионального знаточеского интереса к руинам древности. Скрупулезный археологический подход к диковинам и фрагментам разных культур и цивилизаций отражен в описании и каталогах коллекции. Пройдет немного времени, и в центре внимания Европы, России окажется тема: руина как объект научной археологии.

Некий баланс между волюнтаризмом, прихотью «странного» коллекционера и научной методологией ученого позволяет получить приятные эмоции эстетического характера. Они связаны с просвещенным суждением вкуса.

В упомянутых лекциях по архитектуре Джон Соун заявляет, что лишь готические руины достойны английского пейзажного парка. В этом соответствие требованиям вкуса и логике возвышенного.

Примечания

- ^ Цит. по: «…в окрестностях Москвы»: Из истории русской усадебной культуры XVII–XIX веков / Сост. М. А. Аникст, В. С. Турчин и В. И. Шередега. М., 1979. С. 209–210.

- ^ См.: Молок Н. Capriccio, simulacre, проект: метаморфозы руиныв XVIII веке // Вопросы искусствознания. 1996. Вып. IX (№2). С. 42.

- ^ Sir John Soane’s Museum: A complete description. London, 2014. P. 75.